羞耻条件下权力感对个体道德伪善的影响

廖红玲 赵冬梅

(广东金融学院公共管理学院应用心理学系,广州510521)

1 引言

从古至今, 道德一直为我们社会提供了如法律一般的规范准则。一旦人们将道德原则内化,那么道德原则就能驱动个体做出道德行为, 这就是道德教育的基本假设——道德正直(寇彧, 徐华女,2005)。但是在日常生活中, 我们经常会遇到道德认知和道德行为不一致的现象,比如“说一套,做一套”。 这类人表面上看似遵守道德规则, 实际上背地里却并不遵守甚至违反道德规则,这种现象我们称之为“道德伪善”。 道德伪善属于一种自发性的欺骗行为,实质上有悖社会诚信体系, 研究此行为对于认识和解决社会的道德滑坡等问题讨论具有深刻的意义(刘福会, 李伟强, 王影, 袁博, 2019; 沈汪兵, 刘昌,2012)。 在日常生活中,权力的获得可能会降低个体的道德知觉,为了达到自我服务而无视他人利益,因而高权力者多会产生“腐败”现象(Lammers, Stapel,& Galinsky, 2010; 俞国良, 韦庆旺, 2009)。 高权力者为了既不影响个人形象,亦不损失个人利益,成为了最容易出现道德伪善的群体之一。 道德伪善在现今社会中仍是一个较普遍的现象, 因为个体不仅能够通过自私的行为获得利益,而且还因“善行”获得他人的称赞、奖励,树立一个道德的形象,避免了社会的责罚。 可看出道德伪善是一种自我谋利的机会主义适应策略, 在人类进化的过程中具有一定的积极意义 (刘毅, 孙桂芳, 倪彦伟, 2014; 吴宝沛,高树玲, 2012)。近年来,随着我国一直大力宣传“知耻”文化、“八荣八耻”等与羞耻相关的知识,羞耻感呈现出了与西方不一样的积极意义, 但我国尚未有研究表明羞耻感是否能有效减少道德伪善, 因此羞耻感对道德伪善的作用还未进一步明确。 本研究有助于厘清权力感和羞耻感对于道德伪善的影响,分析高权力个体的权力滥用及相关现象, 帮助社会成员做出更多的真善行为。

最早对道德伪善进行研究的是Batson(Batson,Kobrynowicz, Dinnerstein, Kampf, & Wilson,1997; Batson, Thompson, & Chen, 2002; Batson, Thompson, Seuferling, Whitney, & Strongman, 1999)。 他认为道德伪善是指一种让自己表现得道德, 但尽可能避免利益损失的行为倾向或动机(孙嘉卿, 顾璇, 吴嵩, 王雪, 金盛华, 2012)。 现在有两种研究取向对道德伪善进行定义:(1)动机层面:个体表面上欲表现得道德,但是一旦有机会就会避免道德带来的损失,以保证自己的利益(沈汪兵,刘昌,2012)。 (2)知行分离:个体在公众面前宣称自己会遵守纪律准则甚至鼓励他人遵守道德规范,但是私底下却违背道德规范 (Lammers, Stapel, &Galinsky, 2010; 沈汪兵, 刘昌, 2012)。 本研究采取道德伪善的第一种定义方式,即动机层面,同时结合了第二种定义方式的研究方法——自我角度与他人角度之分, 采用改编后的金钱分配方案研究个体是否存在道德伪善。

道德判断的双加工理论认为道德伪善是由受认知驱动的理性加工和受情绪、情感、动机等驱动的非理性加工共同作用而引起的(沈汪兵, 刘昌, 2012;孙嘉卿等,2012)。道德判断中,理性加工主导时遵从功利性, 而非理性加工主导时则遵从道义主义(Greene, Sommerville, Nystrom, Darley, & Cohen, 2001; 李明晖, 饶俪琳, 2017)。 Valdesolo 和DeSteno(2008)曾基于双加工理论,发现了道德伪善受到自动的自我服务抑制和有意识的利己加工的影响。 从认知角度出发,基于解释水平理论(construal level theory) 来探讨道德伪善的机制是近年来关注的热点(李明晖, 饶俪琳, 2017)。 解释水平理论认为人们对事物的表征具有两个解释水平, 高低解释水平的区分主要基于个体感知到的心理距离(孙嘉卿等, 2012)。 人们使用高解释水平表征时,所感受到的心理距离就远,对信息更倾向于进行抽象、简单的加工;人们使用低解释水平表征时,表明心理距离近,对信息倾向于进行具体、细节的加工(Liberman& Trope, 1998; 李明晖, 饶俪琳, 2017; 孙嘉卿等, 2012)。道德伪善的出现正是个体在判断自己的不道德行为时,由于主体为自身,因此采用了低解释水平的表征方式,从现实状况出发判断,更容易产生自利趋向;而判断他人不道德行为时,则采用了高解释水平的表征方式,基于道德标准进行判断,由此产生了道德判断的“双重”标准(孙嘉卿等, 2012)。

前人研究发现, 权力是影响道德伪善的一个重要因素, 它会促进道德伪善的产生(Lammers,Stapel, & Galinsky, 2010; Rustichini & Villeval,2014; 李艳, 2015)。 根据双加工理论,高权力者在进行道德判断时,以理性加工为主导,更倾向于做出有利自身的判断。 权力感是指对自己影响他人能力的知觉 (Keltner et al., 2003; 段锦云, 黄彩云,2003)。 根据解释水平理论,高权力者在解释他人行为时倾向于使用抽象的思维方式, 会利用道德标准作为衡量的尺度;而在解释自己的行为时,心理距离较近,更多从现实情境中提取信息,倾向于做出自利的决定,由此产生了高权力者的道德伪善现象。研究者通过启动高低权力感发现, 高权力感个体在自我角度条件对不道德问题的判断比他人角度的接受度更高, 高权力感个体更容易表现出道德伪善行为(Lammers, Stapel, & Galinsky, 2010)。

双加工理论中,道德判断也存在受情绪、情感等非理性因素驱动的加工过程。 情绪在道德判断中的作用一直备受研究者关注 (Greene et al., 2001;Haidt, 2001; 喻丰, 彭凯平, 韩婷婷, 柴方圆,柏阳, 2011)。羞耻是指个体把消极的行为结果归因于自身能力不足时所产生的对自我的痛苦体验(钱铭怡, 刘嘉, 张哲宇, 2003)。 在西方学者看来,羞耻更倾向于是一种消极的情绪, 它造成个体思维混乱、反刍思考,还会导致个体逃避责任,否认不良行为 (Miller, 1995; Orth, Berking, & Burkhardt,2006)。 但相比于西方,中国文化中“羞耻”具有更多的道德性,并且中国学者一直强调“羞耻”的重要地位,认为“知耻”是个体道德自我形成的基础(闻素霞, 乔亲才, 2010)。因此基于不同的文化背景,“羞耻”的性质也有所不同,在中国文化的背景之下,本研究将羞耻感作为一种具有积极意义的情绪。

有研究通过两个实验发现不同的情绪对道德伪善产生不同的影响,比如内疚会消除道德伪善,愤怒则增加道德伪善(Polman & Ruttan, 2012)。内疚是一种类似于羞耻的道德情绪,二者常常伴随出现,但也有所不同,羞耻主要是指向自我,而内疚主要是指向 行 为 (Lewis, 1971; Rothmund & Baumert,2014; 钱铭怡, 戚健俐, 2002; 任俊, 高肖肖,2011)。可是二者都是自身经历不道德事件之后进行的自我评价和认知,均为消极的道德情绪(樊召锋,俞国良, 2008),通过它们的相似之处可推断出羞耻也可能有助于道德伪善的消除。纵观国内外研究,较少探讨羞耻对道德伪善的影响, 对抑制道德伪善的因素探究尚不丰富。

根据道德判断的双加工理论, 高权力感会促使个体采用不同的解释水平表征信息, 使个体处于理性主导的加工状态之下,因此认知战胜了情绪,出现道德伪善现象。 羞耻感是否能消除高权力感个体的道德伪善呢? 前人尚未探讨理性加工和非理性加工共同作用之下,哪一个加工系统起主导作用,个体到底是着眼于理性加工(Valdesolo & DeSteno, 2008)还是情绪作用(Polman & Ruttan, 2012)?本研究进一步探讨非理性加工系统——羞耻感进入道德判断系统时是否会影响个体的判断结果, 减少道德伪善的行为。前人对内疚(Polman & Ruttan, 2012)研究都表明,在中国,羞耻感对个体可能具有积极影响,因此,本研究提出假设1:权力感促进道德伪善的出现, 即高权力感个体比低权力感个体更容易出现道德伪善。 假设2:羞耻能消除道德伪善,即羞耻条件下, 高权力者的道德伪善行为相比于控制条件下要显著减少。

权力感常用的研究范式是通过启动激活权力感考察其与其他心理活动之间的关系(王垚, 李小平,2015)。 角色扮演是近年来使用较多的启动方法,它可以借助真实的情景增加被试获得权力感, 且其启动效果良好(杨文琪等,2017)。 根据“羞耻感是当他人在场或者想象他人在场的情况下产生的一种带有社会比较性的情绪”(Smith, Webster, Parrott, &Eyre, 2002; 高学德, 2013)这一观点,本研究使用简单任务失败范式启动羞耻感。 因此本研究通过角色扮演启动高低权力感, 简单任务失败范式启动羞耻感, 探讨羞耻条件下高低权力感个体在不同情境下金钱分配方案中道德伪善程度的差异。

2 方法

2.1 被试

91 名华南地区几所高校的在校大学生,排除其中2 名被试(2 名均未认真填写问卷)。 有效被试89名,其中女性63 名,男性26 名,年龄范围为17~25岁,平均年龄M=21.74,SD=1.33。 随机分配44 名被试为低权力感组,45 名被试为高权力感组。 当被试完成实验后, 给予一定的报酬和礼品以感谢其参与实验。

2.2 实验材料

根据李艳(2015)改编后的金钱分配方案测量道德伪善程度, 该材料在前人研究中已被证明能够测量出个体道德伪善。 金钱分配方案是在被试明确自己在游戏中的身份(队长或队员)之后,对自己队伍和他人队伍做出自认为合理的金钱分配方案。 范例如下。

队长组:(1)假如你们团队在比赛中最终获得了50 元奖金,只有队长知道,您的队员并不知情,在您看来,最合理的分配方案是:我分给自己___ 元,分给队员___元(一个团队只有队长和队员两个人)。(2)假如B 组在比赛中也获得了50 元奖金,并且只有他们的队长知道,他们的队员并不知情,您认为B组合理的分配方案是:队长分给自己___元,分给队员___元(一个团队只有队长和队员两个人)。

分配方案分为队长组和队员组, 每个分组各有两个问题。情境设定均为比赛获得50 元奖金。 两个问题分别从自我角度和他人角度进行设问, 自我角度指自己所在的团队(A 组)获得50 元奖金,他人角度指与自己团队进行竞争的团队(B 组)获得50 元奖金。根据这两个情景,被试回答给自己分配的金额以及给他人分配的金额。

2.3 实验设计

本研究是一个2(羞耻感:有羞耻感、无羞耻感)×2(权力水平:高权力、低权力)×2(情景角度:自我角度、他人角度)的混合设计,其中羞耻感和权力感为被试间变量,情景角度为被试内变量。因变量是金钱分配方案中, 分给自己的金额和分给同身份他人的金额之间的差异。

2.4 实验程序

实验开始时通过角色扮演启动被试权力感。 主试告诉被试将会与电脑随机匹配的另一位玩家组成A 队,与另外一个队伍B 队(同样为两名成员)进行一场竞争性按键游戏。 比赛开始之前将会进行随机的角色分配,电脑屏幕将会呈现两张人物图片,并要求被试从中选择自己喜爱的一张图片, 随后电脑屏幕会随机显示被试的角色为队长还是队员, 以及相应的角色职责。 范例如下。

队长组:

恭喜您,成为A 队的队长! 您的队员为:小华(此为游戏名称)。

队长的任务是:

1. 带领队员进行比赛, 确保获得比赛的胜利。在第二轮比赛中有权决定是否更换队员。

2. 在整个游戏过程中,队长始终指挥和控制队员的行动,队员必须遵循队长的指示。

3. 游戏结束后,队长需要填写一份问卷,由队长来决定奖金分配。此问卷不向队员公开,且队员也不能对队长做出评价。

总之,队长控制队员,更换队员,以及分配奖金。

队长组的角色职责中带有更多的支配性字词,比如“指挥”“控制”等,从而启动高权力感。队员组的角色职责带有更多服从性的字词, 比如“服从”“接受”等,从而启动低权力感。角色分配完毕后,电脑呈现一个问题:当您明确了自己的角色和职责之后,您认为您所拥有的权力有多高? “1”代表“非常低”,7代表“非常高”。 被试根据自己感受到的权力感在键盘上按相应的数字键,以检验权力感启动是否有效。

明确角色之后采用简单任务失败范式 (easytask failure paradigm)启动被试的羞耻感,研究者们曾通过此任务成功启动羞耻感 (Lewis,1992; 周树芝,2015)。 先告知被试即将与B 队进行比赛,比赛结果将会影响最后所得的奖金和奖励。 游戏采用了箭头方向判断的任务, 实验开始时屏幕将首先出现“+”注视点,之后出现一个向左或向右的箭头,每个箭头呈现1000ms, 被试需要关注箭头方向,如果箭头为“→”则按J 键,为“←”按F 键。要求被试既快又准地判断, 正式比赛之前有练习阶段, 并且给予反馈,正式比赛共进行60 个试次,中途有一次休息时间。其中启动组的被试被告知在该任务中失败,电脑呈现每个人的成绩和排名(已设定),被试看到自己的排名是最靠后的, 甚至是同组最差的, 并因此导致被试所在队输给对手。 非启动组的被试并不知道对手的成绩, 也没有看到人员的排名, 只告诉被试比赛成绩会在实验结束后进行统计。 最后让被试通过“问卷星”填写问卷。

问卷分为三个部分: 第一个部分为游戏中的角色和结果填写;第二部分为金钱分配方案,分为自己组和B 组的金钱分配; 最后一部分为人口学信息。

3 结果

3.1 启动实验

经过独立t检验发现, 高权力感组被试在权力感检验问题上的得分(M=5.64,SD=1.37)显著高于低权力感组被试得分(M=3.14,SD=1.52),t(87)=-8.19,p<0.001。 这说明权力感启动成功。

独立样本t检验发现, 羞耻感启动组被试在羞耻感程度检验问题上的得分 (M=4.69,SD=1.63)显著高于控制组被试得分(M=2.17,SD=1.54),t(87)=-7.51,p<0.001。 这说明羞耻感启动成功。

3.2 羞耻条件下权力感对道德伪善的影响

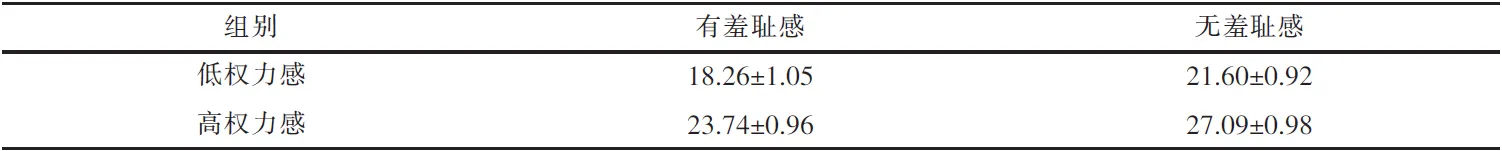

首先考察权力感和羞耻感在“为自己分配的奖金金额”上的差异,结果见表1。 通过方差分析得到权力感的主效应显著,F(1,85)=31.39,p<0.001,ηp2=0.27。 高权力感被试为自己分配的奖金显著高于低权力感被试分配给自己的奖金。 羞耻感的主效应显著,F(1,85)=11.68,p=0.001,ηp2=0.12。有羞耻感条件下被试为自己分配的奖金显著低于无羞耻感条件下被试为自己分配的奖金。 两者的交互作用不显著,F(1,85)=0,p>0.05。 主效应显著说明,权力感和羞耻感都分别对“为自己分配的奖金金额” 有很大的影响。

表1 权力感与羞耻感在“为自己分配的奖金金额”(M±SD)

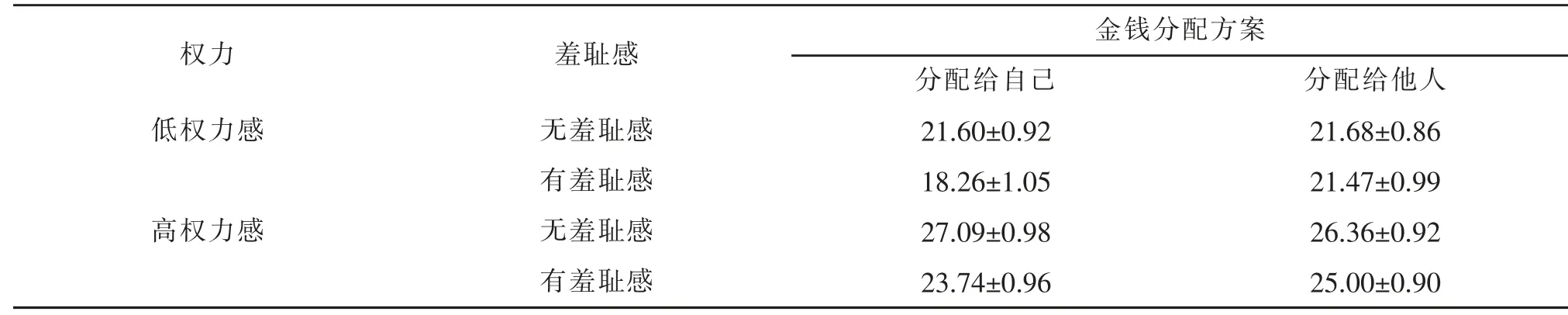

然后考察权力感和羞耻感在“为同身份他人分配的奖金金额”上的差异,结果见表2。 通过方差分析得出权力感的主效应显著,F(1,85)=19.91,p<0.001,高权力感被试为同身份他人分配的奖金显著高于低权力感被试配给同身份他人的奖金。 羞耻感的主效应不显著,F(1,85)=0.73,p>0.05,两者的交互作用不显著,F(1,85)=0.40,p>0.05。 不同权力感的个体在有羞耻感条件和无羞耻感条件下对同身份他人分配的奖金均无显著差异, 说明了他们对于他人的金钱分配已有一套自认为公平的标准, 而不会受到羞耻感的影响, 而且他人的金钱分配不涉及自身的利益,因而会采取公平道德的方案分配金额。

表2 权力感与羞耻感在“为同身份他人分配的奖金金额”(M±SD)

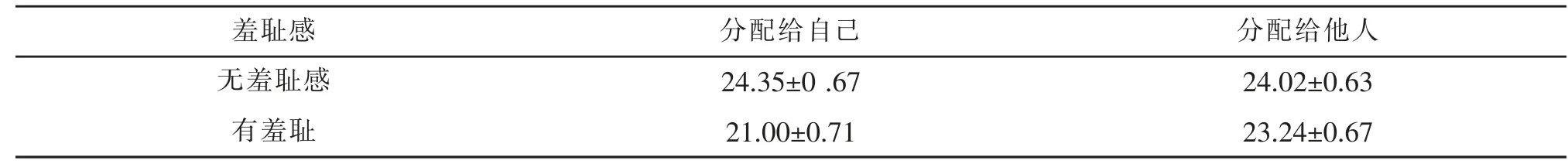

随后考察每个组的伪善效应, 即不同组的被试在“为自己分配的奖金金额”和“为同身份他人分配的奖金金额”上的差异。结果如表3 所示。 通过重复测量方差分析得到权力感和金额差异不显著,F(1,85)=1.67,p>0.05。 羞耻感和金额差异的交互作用显著,F(1,85)=5.74,p=0.019,ηp2=0.06。 三因素的交互作用不显著,F(1,85)=0.29,p>0.05。 针对羞耻感和金额差异的交互作用, 采用Sidak 校正进行简单效应分析,结果如表4 所示。羞耻条件下分给自己的金额显著低于分配给同身份他人的金额,F(1,85)=8.28,p<0.01,ηp2=0.09。而分配给自己的金额在控制条件下显著高于羞耻条件下,F(1,85)=11.68,p=0.001,ηp2=0.12。 这证实了羞耻感有助于减少自利行为,做出利他行为。

4 讨论

本研究通过角色扮演的方法启动个体权力感和简单任务失败范式启动羞耻感, 考察权力感和羞耻感对道德伪善的影响, 结果发现高权力感个体相比于低权力感个体更愿意给自己和同身份他人分配更多的金额,即更注重自身利益。但在羞耻条件下无论权力感高低, 个体分给自己的金额都小于分给同身份他人的金额, 说明羞耻感可以降低个体对自身利益关注。 低权力感个体在有无羞耻感条件下均无道德伪善表现,甚至还出现了道德过度(moral hypercrisy) 的现象 (Lammers et al., 2010; Polman &Ruttan, 2012),即认为高权力者获得的利益应该比自己要多, 同身份他人所获得的利益也应该比自己更多,他人的不道德行为更能被接受。本研究并未发现高权力感下会出现道德伪善行为, 这与以往的研究结果不太一致 (Lammers et al., 2010; 李艳,2015)。但发现高权力感个体相比于低权力感个体更愿意给自己和同身份他人分配更多的金额, 即更注重自身利益。 据我们分析,这是一个有意思的现象,可能由于本研究采用的启动方式与以往研究不一致。以往研究中,启动权力感的方式一般为词语搜索或情境回忆, 即选取与高低权力相关的词语或者回忆处于高或低权力的情境 (陈欢, 毕圣, 庞隽,2016; 李小平, 杨晟宇, 李梦遥, 2012)。本研究启动权力感的方式为角色扮演, 这种意识和行为层面的启动法可能会受到其他因素的影响, 比如个体经验对某一角色的刻板印象(杨文琪等, 2017)。 因而此次启动的可能是刻板印象而非权力感。 但本研究采用的启动方式具有很强的生态效度, 需要被试有情境带入感和时间酝酿, 后续研究应加强这方面处理。 但同时也说明高权力个体本身就更关注自己的利益, 这与低权力个体拥有的是两种不同的思维方式。在高权力个体的思维中,认为自己比别人获得更多利益似乎是天经地义的, 这无疑就是出现道德伪善思维的罪魁祸首思维。此外根据以往研究,权力感影响自利行为或道德伪善的额外因素包括了道德认同(moral identity)(DeCelles, DeRue, Margolis, &Ceranic, 2012)、权威人格(李小平, 杨晟宇, 李梦遥, 2012)、情境(Watson & Sheikh, 2008)、地位(李艳,2015)等。由于某些因素为个体本身所具有的特质, 因此个体高低权力感的启动同时会受到这些因素的影响。比如当个体具有强烈的道德认同感时,启动高权力感会增加个体的道德意识从而减少了个体 的 自 利 行 为 (DeCelles, DeRue, Margolis, &Ceranic, 2012),这些也是未来研究需要完善的。

表3 权力感、羞耻感条件下分配差异检验(M±SD)

表4 羞耻感和金额差异的简单效应分析(M±SD)

根据解释水平理论, 高权力者更容易采用高解释水平的表征方式,即更加注重自己的收益,很少顾及他人利益, 本研究中高权力感个体更倾向于给自己分配更多的金额,而给队员分配更少,这并非是按照公平的原则进行的分配。 这个结果与前人研究结果是一致的(DeCelles, DeRue, Margolis,& Ceranic, 2012; 金剑, 李晔, 陈冬明, 郭凯娇, 2017)。这种现象可以用观点采择能力解释,较多研究表明,高权力者的观点采择能力低于低权力者, 由于高权力个体更容易以自我为中心, 忽略他人的需求和意愿, 从而做出更多有利于自身的决策(Galinsky,Magee, Inesi, & Gruenfeld, 2005; 李亚强, 陈朝阳, 苏永强, 杨琳琳, 杨勇, 2016; 吴漾, 温芳芳, 陈真珍, 佐斌, 2014)。 在做出利己行为时,高权力个体更能找到一个既能获得外部利益, 也不损害到自我认知的舒适区(Shalvi, Handgraaf, & De Dreu, 2011a; 王亚婷, 王詠, 2018)。 因此在面对金钱或者名利等诱惑时, 高权力者可能通过自我欺骗或自我辩解让自己在利益和所付出的心理代价之间获得心理平衡,从而让自己既保持了形象,又能获得较多的利益,这就是典型的道德伪善。根据以往研究,当自私个体得知自己行为处于他人观察条件时,他们会表现得更加公平和大方(Tang et al., 2018;Van Dijk et al., 2004)。 这就解释了为何在本实验中高权力感个体在启动羞耻感之后, 给自己分配的金额会明显减少。

低权力者因为没有任何的支配和控制权, 只能听任高权力者的要求, 因此他们反而会更关注他人的需求而忽略自身的愿望, 并产生一种消极的情绪(陈欢, 毕圣, 庞隽, 2016), 出现道德伪善的“反转”现象(hypercrisy)。 以往有研究发现,权力感的缺失容易导致消费者偏好利他诉求的产品(吴波, 李东进, 秦勇, 2013)。这表明了低权力者较少表现出道德伪善, 并且在羞耻条件下更有可能认为自己行为的不合适而做出更多利他的行为作为弥补, 以维持内心的平衡状态。

本研究通过启动被试的羞耻感, 发现羞耻条件下的被试会做出更多利他的行为, 即金钱分配方案中分配给自己的金额显著小于分配给他人的金额,这表明了和内疚相似, 羞耻感作为一种道德情绪能够促使个体减少道德伪善,甚至能够逆转道德伪善,出现和低权力感个体相同的“道德过度”现象。 以往研究中很少有关注到羞耻感对道德行为的影响,而更多地研究内疚这一情绪, 有研究证明了内疚有助于增加亲社会行为 (de Hooge, Breugelmans, &Zeelenberg, 2008),减少道德伪善(Polman & Ruttan,2012)。 本研究从羞耻感着手,羞耻感是比内疚更高级的道德情感, 更能有效地减少道德伪善的出现。羞耻感的启动使得个体能够认识自我,意识到自己行为上的不道德,为了维护道德的形象,做出更多的亲社会行为。

此外, 本研究结果可根据道德判断的双加工理论进行解释,从认知角度出发,权力感促进了个体自利的判断。 这表明当尚未引进羞耻感情绪的状态之下,个体以理性加工为主导,更加关注于道德行为所带来的结果,倾向于做出功利主义的判断(李明晖,饶俪琳, 2017)。 由于道德规范的抽象性,以及高权力者相比于低权力者更倾向于使用抽象的方式进行加工, 因此高权力者进行道德判断时引进了认知系统,有意识地做出利于自身的判断(Smith & Trope,2006; 韦庆旺, 俞国良, 2009)。但是引进羞耻感之后,个体的自利行为消失,遵循了公平的原则。 说明个体在觉察到自己的行为伤害了自我之后, 个体会意识到自身的不道德行为,并且依照道德标准判断,最终非理性的情绪战胜了理性的认知, 做出更多公平主义的判断。据此我们可以分析:道德判断受到认知和情绪的双重影响, 而羞耻感是减少自利行为的有效道德情绪。 虽然羞耻感在西方文化背景之下带有消极性(Miller, 1995; Orth, Berking, &Burkhardt, 2006),但本研究则发现了中国文化背景之下羞耻感的积极性作用, 羞耻感促进了个体的利他思维和公平的分配行为。此外,现实层面的作风建设上,我们一直强调把“把权力关进制度的笼子里”,但是这样做的结果并没有减少权力的滥用和腐败,所以还应该加强监督, 监督仍然会出现的高权力个体道德伪善现象。 这就需要为高权力个体提供“知耻”教育,从内在羞耻感入手,使高权力个体产生自我意识,减少工作场所中的自利行为。如果高权力个体能力清楚自己的权力从何而来,为谁而用,道德沦丧和道德伪善就会较少出现。

本研究的不足之处包括:(1)本实验所设计的简单任务失败任务可能不仅仅启动了个人的羞耻感,还有可能包含其他情绪。 前人并未尝试过使用判断箭头方向的游戏来进行启动, 因此在日后的研究中需要进一步验证该任务形式是否真正能够启动羞耻感。 (2)以往的研究表示,高低权力感的启动会产生不同的情绪,高权力者会产生积极的情绪,而低权力感会产生消极情绪(陈欢, 毕圣, 庞隽, 2016),此次研究并未控制情绪这一变量, 这有可能会影响实验的结果,造成实验偏差。 (3)采用金钱分配方案和不道德行为判断问题来考察道德伪善, 存在一定的社会赞许性, 被试可能会因为印象管理而不敢暴露真正的意愿,导致道德伪善测量具有一定的难度,这也有可能是本研究未发现高权力者具有明显道德伪善行为的原因。并且,金钱分配方案中被试并非真正得到相应的金额,只是一个假设的场景,难以排除态度与行为不一致的可能性,因而缺乏一定的真实性。

如今考察道德伪善的主要方法还是沿用Batson的任务分配范式及其变式,以及Lammers 的不道德行为判断问题, 这两种方法都有可能受到社会赞许影响而未能真正反映个体的真实想法, 日后的研究可以通过更多内隐的方法来考察道德伪善(Johnson, Tolentino, Rodopman, & Cho, 2010; 杨文琪等, 2017)。 此次实验的被试主要为大学生,所启动的权力感还不是特别强烈, 日后可以考察工作场所中的领导与下属,其权力感会更具真实性。本研究仅发现了羞耻感对个人道德判断具有一定的影响,但其机制还不明确, 尚不清楚到底由哪些因素导致羞耻感影响个体的道德判断, 日后的研究可以进一步考察羞耻感与道德判断之间的作用机制。

5 结论

本研究探讨了羞耻条件下权力感对道德伪善的影响。结果发现:高权力感个体比低权力感个体更倾向于做出自利行为,只关注自身利益忽视他人利益,而低权力感个体则表现出“道德过度”现象,认为自身应得利益要比其他人少。同时,羞耻感有利于减少自利行为,做出更多的利他行为。但高权力感个体并未出现道德伪善。