“规范说”视角下一般条款的证明责任分配

——以我国不当得利诉讼为例

阚道祥

(北京大学 法学院,北京 100871)

“以法律要件分类说中规范说的基本观点为依据,理解举证责任分配问题,在我国的民事诉讼实践中由来已久。”(1)最高人民法院修改后民事诉讼法贯彻实施工作领导小组编著:《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》(上),北京:人民法院出版社,2015年,第316页。经过三十余年的持续推进,罗森贝克的证明责任论已经在我国生根发芽并完成了本证,成为我国民事诉讼的理论共识。(2)任重:《论中国“现代”证明责任问题——兼评德国理论新进展》,《当代法学》2017年第5期。最高人民法院颁布的民事诉讼法解释也基本上全盘吸收了这一共识。(3)主要体现在第90条、第91条、第108条第2款。司法解释起草者也表示其“理论依据是法律要件分类说中规范说的理论”。参见最高人民法院修改后民事诉讼法贯彻实施工作领导小组编著:《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》(上),第316页。然而,这一在我国司法实践中被广泛采纳的理论却在不当得利案件中受到了挑战并引发了诸多讨论,其原因在于机械理解法律条文并依此分配证明责任所导致的实质不公正现象。从实践情况来看,《民法总则》第122条中“没有法律根据”由谁证明的问题已经困扰实务界多年。(4)《民法总则》颁布前,不当得利返还条款规定于《民法通则》第92条:“没有合法根据,取得不当利益,造成他人损失的,应当将取得的不当利益返还受损失的人。”证明他人无权与证明自己有权就像一枚硬币的两面,彼此依存、难以区分,不仅在证明方法上存在困难,论证逻辑上也十分怪异。学界针对这一问题的分歧一直存在。

能够妥善解决不当得利案件中的证明责任分配问题,在某种意义上成为了检验证明责任分配理论的“试金石”。笔者以“规范说”为立场,在其基本框架下,运用法解释学的相关理论,试图从不当得利规范的特性出发,验证“规范说”的有效性,并以此为抓手进一步丰富和深化对“规范说”的认识。

一、问题的提出

基于“规范说”,有学者认为,不当得利案件中原告主张没有法律根据就是没有法律关系,“被告如主张存在一定法律关系构成‘法律根据’的,应由被告承担举证证明责任”。(5)沈德咏主编:《〈中华人民共和国民法总则〉条文理解与适用》(下),北京:人民法院出版社,2017年,第830页。但也有学者认为,原告主张不当得利返还属于债权请求权的一种,其必须完全证明法条所规定的各项法律要件,因此对没有法律根据也应负举证证明责任。(6)参见张心恬、王文军、陈蔚如:《不当得利“没有合法根据”要件的证明责任分配》,《政治与法律》2011年第6期。出于实现实质正义的考量,有学者认为,对于消极事实的证明责任分配,须突破法律要件分类说的一般原则,采用消极事实证明责任分配理论。(7)闵蕾:《不当得利案件中的证明责任分配》,《长安大学学报(社会科学版)》2010年第3期。“无‘债务存在’之事实,难以想象能以何种方法证明”,对于原告“不宜更责其就难以证明甚或无法证明之无债务存在之事实为举证,而应令主张有债权存在之被告就有债权存在之事实为举证”(8)连银山:《民事举证责任之研究》,载杨建华主编:《民事诉讼法论文选辑》(下),台北:五南图书出版公司,1984年,第642-643页。。原告主张没有法律根据是一种消极事实,其需就后几项要件事实进行举证,无需对没有法律根据具体举证。基于“非统一说”的立场,还有学者认为,“应当区分不当得利的不同情形,针对给付型不当得利和非给付型不当得利及其各自特殊情形,适用不同的证明责任分配标准”(9)黄银斌:《论不当得利的证明责任分配》,《广西政法管理干部学院学报》2012年第2期。。有的学者在主张区分说时还主张要区分“原则与例外”,(10)有学者认为:“原则上不当得利之无法律上原因要件,应由请求权人负举证责任,但不排除有若干例外情形。”参见姜世明:《新民事证据法论》,厦门:厦门大学出版社,2017年,第228页;周冬冬:《不当得利诉讼的证明责任分配》,《人民司法·案例》2010年第6期。或者对证明责任分配作出具体限定。(11)如认为在给付型不当得利中,请求权人可仅限于对被请求人抗辩事实之排除,而不需要证明除被请求人抗辩理由外,不存在其他法律关系。参见姜世明:《新民事证据法论》,第221、225页。上述分歧也反映在司法判例中,裁判者们基于立法、司法解释乃至以“规范说”为主的各类学说,形成了内容迥异的裁判观点。本文通过以下十个案例展示其具体分歧。

例1 被告应对取得利益具有合法依据负举证责任

在甲诉乙不当得利纠纷案中,一审法院认为,根据查明事实,能够确认甲给付乙62万元这一事实,现甲认可其中50万元已经返还并以不当得利案由主张乙返还剩余的12万元,乙应对其取得12万元具有合法依据进行举证,如举证不能则应承担返还义务。最终,法院判决甲胜诉。(12)北京市朝阳区人民法院(2015)朝民初字第25168号民事判决书。

例2 原告应对被告取得利益无合法依据负举证责任

在甲诉乙不当得利纠纷案中,二审法院认为,甲应当对符合不当得利法律构成之事实举证,若甲主张的事实成立,举证责任才发生转移,由乙举证证明其占有钱款的合法性。本案中甲自认涉案款项系借贷性质,举证责任不能转移至乙,甲应当承担举证不能的法律后果。(13)北京市第三中级人民法院(2016)京03民终9692号民事判决书。

例3 原被告均需举证,被告需就其抗辩提供证据

在甲公司与乙公司不当得利纠纷案中,法院认为,甲公司关于乙公司获利无合法依据的主张,系对消极事实的主张,对于消极事实通常无法直接予以证明,而需要从相关事实中予以推导判断。其中,对主张消极事实的抗辩,则会成为认定消极事实主张是否成立的直接证据。依据民事诉讼证据规定第2条,(14)《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2条规定:当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。对于乙公司取得诉争款项是否具有合法依据,甲公司需就其主张提供证据,乙公司亦需就其抗辩主张提供证据。本案中,甲公司主张的付款原因具有可能性,按照该种付款原因,其付款目的未实现。乙公司并未举证推翻甲公司有关付款原因的主张,亦未提供证据表明其取得涉案款项具有合法依据或者使案件事实真伪不明,因此,乙公司构成不当得利。(15)最高人民法院(2016)最高法民终223号民事判决书。类型案例参见“郑祥诉洪叶珊不当得利纠纷案”,最高人民法院(2016)最高法民再39号民事判决书。

例4 应区分给付型不当得利和非给付型不当得利分别分配举证责任

在甲公司诉乙公司不当得利纠纷中,二审法院认为,较之给付型不当得利纠纷,非给付型不当得利双方当事人之间的财产利益失衡状态并非肇始于受损人的给付行为,而是由受益人或第三人基于一定的法律原因主动为之,受损人对于其财产权益的保持力和控制力显然被动于受益人,因此,在对“无法律原因”这一不当得利的核心要件的举证上,受益人应承担较重的举证责任。虽然这与给付型不当得利纠纷中对“无法律原因”这一要件的举证责任归于受损人存在明显不同,但恰好彰显了不当得利这一独立的请求权诉讼制度中应由引起财产权益变动的当事人对“无法律原因”承担证明责任的一般规则,也是民事诉讼法司法解释第91条第1款的应有之义。(16)广东省深圳市中级人民法院(2018)粤03民终306号民事判决书。

例5 给付型不当得利案件中,应由原告承担没有合法依据的举证责任

在甲公司与乙公司不当得利纠纷案中,二审法院认为,2005年4月、5月,甲公司以转帐支票的形式向乙公司转帐900万元。乙公司取得该笔钱款是否有合法依据是本案争议的焦点。根据民事诉讼法司法解释第90条、第91条,在给付型不当得利的案件中,给付钱款的一方应当承担证明接受钱款一方没有合法依据的举证责任。(17)本案法官对于为何将给付型不当得利案件的证明责任分配给请求权人进行了较为详细的论证:“1.请求人的损失是因为自己的给付行为而引起的,由请求人承担举证责任符合行为人需要对自己的行为负责的法理;2.任何有民事行为能力的人对自身的财产都负有合理谨慎的注意义务,要求请求人承担举证责任更有利于促进权利人谨慎地处分财产;3.出于对现有秩序安定性的维护,对于受益人既有的财产占有状态,应当首先推定为合法占有,请求人要推翻受益人的占有状态,应当由其承担举证责任;4.不当得利举证责任的关键是有无合法依据,如果将该举证责任分配给受益人,请求人则可以在缺乏证据的情形下轻易提起不当得利之诉,由受益人承担举证的风险与负担,甚至规避其他应由主张人举证的案由,不当得利之诉可能被滥用。”本案中,甲公司没有证明其转帐给乙公司钱款所依据的法律关系成立,对于转帐的原因无法作出合理说明,应承担举证不能的法律后果。(18)北京市第二中级人民法院(2017)京02民终2387号民事判决书。

例6 给付型不当得利案件中,应由被告就其获得利益有合法依据承担举证责任

在甲公司诉乙不当得利纠纷案中,甲公司向乙汇款两笔,分别为50000元及49000元。甲公司主张该两笔汇款为错误汇款,起诉要求乙返还99000元。法院认为,本案中,乙确收到甲公司汇款99000元,而根据甲公司的陈述,双方并无经济往来,乙应对收取99000元具有合法依据承担举证责任。现乙未就此提供任何证据证明,故其收取99000元无合法依据和理由,构成不当得利。(19)北京市朝阳区人民法院(2016)京0108民初6944号民事判决书。

例7 非给付型不当得利案件中,应由被告就其取得利益有法律根据承担举证责任

在甲诉乙、丙不当得利纠纷案中,甲乙原为夫妻关系,后协议离婚,在夫妻关系存续期间被乙通过个人银行账户转款给丙人民币288万元。离婚协议中未涉及该笔款项。法院认为,乙处理上述钱款显非与甲平等协商的结果,乙转款给丙人民币288万元,导致甲财产受到损失的事实存在。丙主张取得涉案款项为正常经济往来,但在一二审中均没有充分证据证实。本案属侵害权益型不当得利,系非给付型不当得利,丙作为利益取得一方,应就利益取得具有合法根据承担举证责任,否则应当承担不利的法律后果。(20)河北省廊坊市中级人民法院(2019)冀10民终1332号民事判决书。类似判例可参考“吴建君、张波不当得利纠纷二审民事判决书”,浙江省台州市中级人民法院(2017)浙10民终620号民事判决书;“唐东风诉唐英明不当得利纠纷案”,湖南省永州市中级人民法院(2019)湘11民终1148号民事判决书。

例8 非给付型不当得利案件中,应由导致财产利益变动的主体就其取得利益是否有法律根据承担举证责任

在甲诉乙公司不当得利纠纷案中,二审法院认为,在非给付型不当得利中,都由受损人承担无法律上的原因之要件事实的证明责任,恐有不妥。因此,以导致财产利益变动之主体为标准,将非给付型不当得利分为因请求人行为导致的非给付型不当得利和非因请求人行为导致的非给付型不当得利,并在此基础上来分配无法律上原因之要件事实的证明责任,这样较为合理。(21)江苏省泰州市中级人民法院(2019)苏12民终635号民事判决书。类似判例还有北京市第三中级人民法院(2016)京03民终437号民事判决书、北京市第三中级人民法院(2016)京03民终438号民事判决书。

例9 从公平角度考虑,应由被告就其取得利益有法律根据承担举证责任

在甲与乙不当得利纠纷案一审中,考虑到“一方获益无法律根据”不是一般诉讼中特定的待证事实,而是一系列不特定的民事法律行为、事实行为乃至事件的集合。从公平角度考虑,应由利益受损方就对方获益以及其损失与对方获利之间存在因果关系承担举证责任;由获益方就其取得利益有法律根据承担相应的举证责任。(22)北京市朝阳区人民法院(2017)京0105民初78250号民事判决书。

例10 从公平角度考虑,应由原告就其取得利益有法律根据承担举证责任

在甲诉乙不当得利纠纷案中,法院认为,乙虽实际占有涉案的9万元,但并不意味其离“没有合法根据”的证据更近,相比较而言,甲所为给付行为存在法律上的原因,相关证据可能在甲的手中,甲离证据更近,在此情形下,如果将举证责任分配给乙,会将风险过于集中在离证据较远的乙处,有违公平原则。据此,甲应对本案中乙取得9万元无法律上的原因承担举证责任。(23)本案法院认为:给付型不当得利的发生是基于请求人的给付行为,是请求人将财产处于权属不明的状态,是因请求人的原因导致不当得利的产生,请求人对给付的原因是知悉的,请求人有责任也有能力对给付无法律上的原因进行证明,故给付型不当得利的举证责任由请求人承担。参见徐州市鼓楼区人民法院(2015)鼓民初第3005号民事一审判决书、江苏省徐州市中级人民法院2017苏03民终35号民事二审判决书。

可见,“规范说”虽然已在我国占据通说地位并被司法解释所确认,但消极事实难以证明的观念却在实践中深入人心,裁判过程中对具体请求权基础理解的差异以及对实现实体公正的追求,在某些情况下也影响到法官对证明责任的分配。(24)通过中国裁判文书网以不当得利为案由进行检索,选取最高人民法院、全国各高级人民法院以及北京市各中级人民法院2016年、2017年、2018年6月之前生效的不当得利纠纷案件裁判文书作为样本分析后发现,在进行实体审理的368件给付不当得利中,原告承担证明责任198件,被告承担证明责任109件,证明责任动态流转59件,其他方式分配证明责任2件。在进行实体审理的210件非给付不当得利中,原告承担证明责任133件,被告承担证明责任66件,其他方式分配证明责任11件。有的当事人利用这种混乱制定所谓的“诉讼策略”,扰乱正常诉讼秩序,破坏了整个法体系和法秩序的安定。(25)最为突出的表现是实践中大量的民间借贷纠纷等合同纠纷,当事人均以不当得利为案由起诉,试图减轻己方的证明责任,或者在其他合同纠纷案件败诉后,再针对同一纠纷以不当得利起诉。对此,司法实践的处理方法也各不相同。有的认为,民间借贷纠纷败诉后再根据同一事实诉不当得利属于重复起诉,应驳回起诉;有的认为,原告只要主张存在其他法律关系就不构成不当得利,应判决败诉;还有的法院,在当事人通过民间借贷等法律关系难以获得胜诉时,释明当事人更改案由通过不当得利起诉。有鉴于此,笔者拟从“没有法律根据”的“消极属性”出发,解析“规范说”在不当得利案件审理过程中所需要解决的相关理论和实践问题。

二、“没有法律根据”的消极属性分析

通过区分消极事实和积极事实来分配证明责任源于罗马法的“否定者毋庸举证”规则,曾被实务界长期沿用。(26)参见陈荣宗:《举证责任分配与民事程序法》(第二册),台北:三民书局有限公司,1984年,第9页。实践中,“没有法律根据”经常被认为是一种“消极事实”(或“消极要件”)。但消极事实理论的缺陷就是其概念本身的不精确性:一是法律规范层面,“积极要件”和“消极要件”难以区分;二是事实层面,“积极事实”和“消极事实”难以区分。

首先,“消极要件和积极要件是否得以明显区分,在理论上有不同之见解”(27)参见姜世明:《举证责任与证明度》,厦门:厦门大学出版社,2017年,第2页。。在逻辑和语法层面,似乎可以将“无行为能力”、“没有法律根据”、“没有法定或者约定的义务”等以消极语句进行表述的要件均归为“消极要件”之中。但实践中单纯依靠表述上的消极性难以判断法律规范在证明责任层面的属性。例如,在不当得利请求权规范中,“没有法律根据”属于权利产生规范,而在同时履行抗辩权规范中,“先履行一方履行债务不符合约定”则属于权利排除规范;在解除权消灭规范中,“法律规定或者当事人约定解除权行使期限,期限届满当事人不行使”则属于权利消灭规范。可见,虽然“积极要件”与“消极要件”在形式上容易识别,但实质上二者表述上的差异受到立法技术、语言习惯、规范目的、立法政策等诸多因素的影响,难以真正实现对两者本质区别的界定。

其次,当事人只要在用语上稍加变更,即可由肯定(积极)的主张变为否定(消极)的主张,从而为法官识别事实的性质带来困扰。(28)参见黄栋培:《民事诉讼法释论》,台北:五南图书出版公司,1982年,第468页。例如,原告称被告某日在甲地当面向其借款,而被告辩称其当日不在甲地而在乙地,对于“被告某日在何地”这一事实,可以兼具积极和消极两种形态,仅从形式上无法看出其对于证明责任分配能带来何种具有确定性的规则。(29)参见毕玉谦:《民事证明责任研究》,北京:法律出版社,2007年,第42页。为此,有学者提出要“采用实质性标准对消极事实说的范围进行必要的限定”,这是“实质上的消极事实说”。(30)“不应受形式上之拘束,应依实质上为肯定的主张或否定的主张,而决定举证责任。”参见骆永家:《民事举证责任论》,台北:商务印书馆股份有限公司,1981年,第72-73页。但究竟何为形式?何为实质?“其决定之标准不外系依法官之擅意”(31)参见骆永家:《民事举证责任论》,第73页。。

再次,就“消极事实”与“消极要件”二者的关系而言,消极要件虽然在实体法上被广泛运用,但其对应的事实却并不一定都是消极事实,在诉讼中应当根据个案所涉实体法规范进行解释和判定。(32)参见陈贤贵:《论消极事实的举证证明责任——以〈民诉法解释〉第91条为中心》,《当代法学》2017年第5期。《民法总则》第122条所规定的“无法律根据”是一种关于法律关系的评价,当事人通过主张没有法律原因论证其返还请求权成立,其在具体的事实层面,则既可以是积极事实(如基于被告无权占用他人之物,占有是一种积极状态),也可以是消极事实(如原告误偿他人之债后,原告与被告之间没有债务关系是一种消极状态)。可见,即便抛开事实分类说的模糊性,消极要件在事实形态上也是无法做到与消极事实的相互对应。因此,以“消极属性”或者“事实分类说”的相关观点和立场来论证不当得利规范的证明责任问题注定无法得到圆满结论。此外,对于消极事实是否真的无法证明或者难以证明,这一事实分类说的“元命题”,也早有学者提出过质疑。

综上,基于法律要件或事实表述“积极/消极”的二元划分,在概念上没有实质性界限,在适用过程中也容易陷入语言表述的“陷阱”,因此也注定无法完成对一般条款进行证明责任分配的任务。同时,依据“没有法律根据”的“消极属性”来分配证明责任,在我国当下的法律适用体系中也是站不住脚的。从司法实践来看,原告可以通过对积极事实的描述和举证在客观上证明被告占有该利益无法律上的原因,从而推导出(涵摄)不当得利规范所要保护的内容,该利益是否应当返还,只能从原告所描述的事实当中被推导出,被告无法律上的原因被隐含在原告所主张的事实(即利益究竟是如何发生转移的)之中。简言之,原告并不需要提出或证明所谓的“消极事实”,“无法律上的原因”所对应的具体事实也并非必须作为一种消极事实来理解。

三、我国坚持证明责任“统一说”的理由

不当得利证明责任“区分说”的提出很大程度上受到了“非统一说”的影响。统一说与非统一说的主要争点在于“不当得利请求权是否具有统一的原则及要件”(33)参见王泽鉴:《不当得利类型论与不当得利法的发展》,《甘肃政法学院学报》2015年第5期。。在德国,这一理论分歧可以被归结为如何理解《德国民法典》第812条第1款第1句。统一说认为,虽然规范在一开始即对“因他人之给付”和“以其他方式”进行了区分,但在其他事实构成及法律后果上都未进行区分;非统一说认为,“由(债权人)负担费用”(亦有译本译为“使他人蒙受损失”)(34)《德国民法典》第812条第1款第1句规定:“无法律上的原因,因他人的给付或以其他方式使他人蒙受损失而自己取得利益的人,有义务向他人返还所取得的利益。”参见陈卫佐译注:《德国民法典》(第4版),北京:法律出版社,2017年,第313-314页。“无法律上的原因,由于他人之给付,或依其他方法,借他人之费用,而有所取得者,应负返还之义务。”参见王泽鉴:《不当得利》(第二版),北京:北京大学出版社,2016年,第411页。这一词语并不一定要与前两个事实构成发生关联,更多的可能是指该语词前面的“以其他方式”(得利)。(35)参见梅迪库斯:《德国债法分论》,杜景林、卢谌译,北京:法律出版社,2007年,第520-521页。简言之,“非统一说”认为,“第812条第1款第1句并非只有一个请求权基础,而是包含了两个单独的请求权基础”,仅在“以其他方式”导致不当得利请求权的情况下,才要求获利须是以“有损”不当得利债权人的方式取得的。(36)参见格哈德·瓦格纳:《20世纪不当得利法理论的发展与不当得利法领域的法律文献》,马丁译,王倩校,载《中德私法研究》2012年第8卷,第87页。

我国台湾地区“民法”第179条前段规定“无法律上之原因而受利益,致他人受损害者,应返还其利益”,并未体现德国民法中“给付”与“其他方式”的区分。但基于非统一说的立场,王泽鉴先生认为,给付型不当得利的构成要件为:“受有利益”、“因他方的给付而受利益”、“无法律上的原因”;非给付型不当得利的构成要件为:“受有利益”、“因侵害他人权益(非给付)而受利益,致他人受损害”、“无法律上的原因”。(37)参见王泽鉴:《不当得利》(第二版),第51、142页。虽然基于同一条文,但在给付型不当得利中,以给付关系取代了“致他人受损害”,以给付关系作为判断标准取代了因果关系。(38)参见王泽鉴:《不当得利》(第二版),第65页。因此,就给付型不当得利而言,对无法律上的原因的证明,“虽具消极事实的性质,仍应由原告负举证责任”(39)王泽鉴:《不当得利》(第二版),第74页。,“不当得利的债务人(被告)负有真实、完全及具体陈述义务”(40)王泽鉴:《不当得利》(第二版),第77页。。对于权益侵害型的不当得利,“由于受益人之受益非由于受损人之给付行为而来,而系因受益人之侵害事实而受有利益,因此只要受益人有侵害事实存在,该侵害行为即为‘无法律上之原因’,受损人自不必再就不当得利之‘无法律上之原因’负举证责任”(41)王泽鉴:《不当得利》(第二版),第144页。。

这种证明责任“区分说”的观点也经常为我国司法判例所采用。例如在一起非给付型不当得利纠纷案件的判决书中,法院曾作出如下论述:非给付型不当得利中的“非因请求人行为导致的不当得利”系因权益受到侵害而成立,因此该类型的不当得利应首先由请求人证明其对不当得利的标的物具有权益,即在本案中证明其是土地收益款的所有人。(42)北京市第三中级人民法院(2016)京03民终438号民事判决书。在另一起同类案件的判决书中,法官在论理部分还提出在程序法上“可将非给付型不当得利分为因请求人行为导致的非给付型不当得利和非因请求人行为导致的非给付型不当得利,两种类型案件的证明责任有所不同。”(43)北京市第三中级人民法院(2016)京03民终437号民事判决书。

本文无意解决“统一说”与“非统一说”之争,但在不当得利证明责任分配问题上,选择一个立场是澄清理论争议、化解实践困惑的前提。从现有立法来看,在我国适用“区分说”过于背离法条原文。我国《民法总则》第122条直接以“受损失的人”指代请求权人,即使在给付型不当得利的情形下,我国也将获利须是“有损”于请求权人作为不当得利请求权的构成要件。通过文义解释,“非统一说”在我国很难证立。就实践操作而言,区分给付型和非给付型,在“无法律根据”的证明问题上并没有本质差别。有学者曾经敏锐地指出:“区分说的立意是在一般不当得利原则之下构建各种具体类型,而并非想建立一个由多个彼此区别、相互完全独立的请求权组成体系来取代一般不当得利原则。”(44)参见格哈德·瓦格纳:《20世纪不当得利法理论的发展与不当得利法领域的法律文献》,马丁译,王倩校,载《中德私法研究》2012年第8卷,第87页。从效果来看,请求权人的“受损”与被请求人的“获益”之间必然存在某种联系,这种联系可以是经过法律评价后的“给付关系”,也可以是事实层面的所谓“因果关系”。例如,在权益侵害型不当得利中,侵害行为本身就包含了“无法律上的原因”的内容,在非债清偿这样的给付型不当得利中,无债务而为给付本身也意味着“无法律上的原因”。因此,在证明责任分配问题上我国采取“统一说”为宜,区分给付型与非给付型并没有多大实际意义,反而会增加理解上的混乱。

四、具体化思维下“一般规范”的证明责任分配

不当得利请求权在我国立法上只有一个条文,具有相当的基础性、独立性、抽象性。如果说“无权占有”对应的“有权占有”在法律体系中还存在着明确具体的指向,那么“无法律根据”所对应的“有法律根据”则在范围上更加宽泛。因此,《民法总则》第122条作为不当得利之债的一般条款,在法律解释和证明责任分配的方法上也应当具有其独特性。

(一)一般规范适用中的类型化

一般条款的对立概念是“列举式”条款。“我们应当把一个一般条款理解成一个这样的事实构成措辞,它通过很大的普适性包括一类案件领域,并引导着法律的处置。”(45)卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,北京:法律出版社,2014年,第149页。列举式条款与一般条款的区分是相对的,二者之间可以相互补充。一般条款的真正意义存在于立法技术领域,其优势在于普适性,可以使一大组事实构成无漏洞地、灵活地承受一个法律结果。(46)参见卡尔·恩吉施:《法律思维导论》,郑永流译,第150-153页。一般条款很难通过文义解释或其他狭义解释方法清晰地阐明其含义,裁判者在运用一般条款时必须对其进行具体化的处理,而这种具体化主要是指类型化。(47)参见王利明:《法律解释学》(第二版),北京:中国人民大学出版社,2016年,第312-316页。类型化主要解决的是具体案件裁判中的法律适用问题,使一般条款具有可适用性和可操作性。类型思维使抽象的法律与具体的生活事实相连,有利于保障类似案件得到类似裁判,从而维护法律秩序的稳定。(48)参见王利明:《法律解释学》(第二版),第321-323页。类型化思维在法律解释活动和漏洞填补活动中以同样的方式展开,其不同之处在于法律解释是在法律语词的意义范围之内进行,越出这一界限则进入了法律漏洞的发现和填补。与涵摄方法不同,类型化思维实质上处理的是对法律规范含义的精确化问题,即通过将某类特定案例归入某一规范的适用范围之中,并由此从法律规范的“概念核心”以及属于其核心适用范围的案例出发,确定该规范的意义范围的边界。这种对规范适用范围的精确化,一般首先通过司法评论实现,尤其是对于一般条款的评论。(49)参见齐佩利乌斯:《法学方法论》,金振豹译,北京:法律出版社,2009年,第104-110页。

“没有不当得利请求权的类型化,便无法确定何种情形下得利是不当的。”(50)恩斯特·冯·克默雷尔:《不当得利法的基本问题》,唐勇译,载《中德私法研究》2012年第8卷,第71页。学界关于不当得利类型划分的研究已经比较丰富。1934年奥地利学者Wilburg就提出非统一说,区别给付及非给付二种情形,分别探讨受利益是否有法律上的原因。1954年von Caemmerer教授以Wilburg的见解为基础,建立了不当得利类型化理论,发展形成了所谓的“现代不当得利法”,其主要特色在于区别类型,探讨法律上的原因。(51)参见王泽鉴:《不当得利类型论与不当得利法的发展》,《甘肃政法学院学报》2015年第5期。我国在立法条文上并不存在体现“非统一说”的表述,但实践中区分“给付型”与“非给付型”不当得利的情况却并不鲜见。一般认为,“给付不当得利请求权的核心概念是给付”,(52)梅迪库斯:《德国债法分论》,杜景林、卢谌译,第523页。即有意识、有目的地增加他人的财产;非给付不当得利则指以“因给付”取得之外其他方式取得的情况。给付型不当得利系基于受损人的给付,其目的在于矫正给付当事人间欠缺给付目的的财货变动;非给付型不当得利系基于行为、法律规定或事件,其目的在于保护权益归属等。(53)给付型不当得利一般分为自始欠缺目的、目的消灭、目的不达三种类型;非给付型不当得利一般分为权益侵害、支出费用、求偿三种类型。参见王泽鉴:《不当得利》(第二版),第38页。类型化使得不当得利制度的核心内容从模糊走向清晰,客观上增强了不当得利条款的可操作性,为司法实践提供了明确的指引,成为一种客观的趋势。

(二)核心要件的识别

法律规范的“概念核心”,也可以被称为请求权的“核心要件”。当“无法律上的根据”作为权利产生规范的一部分时,如果存在“正/反”两种论证途径,则需要在类型化的基础上识别其核心要件的内容。给付型不当得利案件中,给付的原因或者目的即是所谓的“合法根据”,不当得利请求权人作为使财产发生变动的主体,应当对欠缺给付原因的具体情形负举证责任;被请求人答辩时可以不主动提供证据,但不能仅通过抽象的否认完成其主张责任,而应就其获益的原因尽具体化说明的义务。实践中,若原告主张被告不当得利,而被告主张双方存在借贷关系,由谁就借贷关系的存在与否负举证责任,关系到借贷关系是否是不当得利规范的核心要件内容。同理,若被告随后又主张存在赠与关系,原告是否还需对不存在赠与关系负证明责任?如果认为原告均需要承担证明责任,那么其所导致的结果将是原告的举证责任以被告的主张为转移,这显然是不符合逻辑的。从这一点来说,被告主张其占有该利益有法律上的原因,应当理解为其对原告不当得利返还主张的防御。

接下来需要解决的问题是,原告究竟需要对何种事实承担证明责任?即,什么才是需要原告证明的“核心要件事实”。法律行为的核心要件一般是当事人的“意思表示”,因侵权、占有等而产生的各类请求权的核心要件一般是特定的“行为”。以“自始欠缺目的”的给付型不当得利为例,甲、乙作为连带债务人共同对债权人丙负担5万元债务,甲在不知乙已经清偿的情况下,又偿还丙5万元,甲据此向丙请求返还不当得利5万元。甲需要证明的“核心要件事实”就是甲、乙对丙共同负担的债务已经清偿后,甲又再次清偿的事实。对于除此之外丙是否可以合法拥有此5万元,则不在甲的证明责任范围之内。若丙主张甲、乙对其根本无该5万元的连带债务,属于对甲所主张的事实的否认,甲必须承担该“核心要件事实”真伪不明时的风险责任;若丙主张其与甲之间还存在着另外一笔债务,那么,应当由丙证明该笔借贷关系存在并负证明责任。在此基础上,甲若进行“再抗辩”,比如该借贷合同无效或已撤销等,则仅需就该“再抗辩”负担证明责任;同理,若丙主张该5万元为甲对其的赠与,那么其也必须对赠与关系的存在负担证明责任。可见,实际上原告的证明责任是具有一定限度的,该限度就是类型化基础上的“核心要件”。原告仅仅对核心要件涵摄范围之内的事实负担证明责任,其并不以被告关于存在其他法律关系的主张为转移。这一点在缺席审理的案件中也可以得到印证。例如在一起“错误汇款”的案件中,甲公司诉称其向乙错误汇款99000元,乙经传唤未到庭。法庭认为,本案中,乙的确收到甲公司汇款99000元,而根据甲公司的陈述,双方并无经济往来。现乙未就此提供任何证据证明,故其收取99000元无合法依据和理由,构成不当得利。(54)参见北京市海淀区人民法院(2016)京0108民初6944号民事判决书。

至此,对于不当得利案件中“无法律上的原因”和“有法律上的原因”如何区别的问题已经基本解决。一个基本的结论是:只有在类型化的基础上,才能廓清实践中证立不当得利请求权的真实图景,对“无法律上原因”的证明应当限于核心要件之中。(55)江苏省泰州市中级人民法院(2019)苏12民终635号民事判决书。无论是何种类型的不当得利,只要在类型化的基础上证明了其“核心要件事实”,那么“无法律上的原因”就已经隐藏在“核心要件事实”之中。核心要件的识别是进行法规范分层的基础,也是区分原被告之间的证明责任的前提,在核心要件被证明之后才会出现原被告之间动态意义上的“请求、抗辩、再抗辩……”

五、被告举证证明行为的程序法属性

“当事人有争议的事项也是法院需要加以证明的事项。”(56)参见罗森贝克:《证明责任论》(第五版),庄敬华译,北京:中国法制出版社,2018年,第54页。只有在个案中通过辨析当事人主张的性质才能够确定证明责任的分配。被告的“否认”主要针对原告主张的要件事实不真实展开;(57)参见陈刚:《抗辩与否认在证明责任法学领域中的意义》,《政法论坛》2001年第3期。被告的“诉讼抗辩”旨在挑战原告诉讼请求的正当性,(58)参见朱庆育:《民法总论》,北京:北京大学出版社,2016年,第516页。通过主张实体法上的要件排斥相对方请求原因事实发生的法律效果;(59)参见袁琳:《证明责任视角下的抗辩与否认界别》,《现代法学》2016年第6期。被告的“间接反证”并不直接攻击已经得到证实的原告主张,而是借助其他事实,得出已经被证明的主张不真实或不具备法定构成要件。(60)参见罗森贝克:《证明责任论》(第五版),庄敬华译,第234页。可见,当事人对“财产如何转移”、“财产为何转移”、“财产转移是否具有合法原因”有争议而提出各种主张时,如何分配证明责任不能一概而论。

(一)“间接反证”与被告的客观证明责任

“他人没有法律根据”并非单纯关于事实的描述,实质上还是对特定案件事实的法律评价。诉讼中,只要请求权人完成了对“核心要件事实”的证明,则并不要求其穷尽对所有可能存在的法律关系的证明。因此,被告对其提出的反对主张承担何种证明责任,就成为了接下来需要解决的问题。

从逻辑顺序来说,被告主张的性质需要在考量原告主张的基础上才能确定。例如,在原告主张“非债清偿”的情况下,若被告主张双方“存在债权债务关系”,则属于否认,对于“非债”的证明责任应由原告来承担;被告若主张“因赠与而给付”,则属于间接反证,被告应当对赠与关系之成立负担证明责任。可见,在类型化的基础上识别核心要件事实是明确原被告之间主张性质和证明责任分配的关键所在。在给付型不当得利案件中,被告若主张给付目的自始存在、目的未消灭或目的已达,在非给付型不当得利案件中,被告若对权益侵害事实、支出费用事实、求偿不当事实有争议,均属于否认,上述事实若真伪不明则应由原告承担证明责任。基于“基础规范——反对规范”二分的基本观点,被告如果根据“权利妨碍抗辩规范”、“权利消灭抗辩规范”、“权利阻止抗辩规范”提出诉讼抗辩,则需要承担客观证明责任。

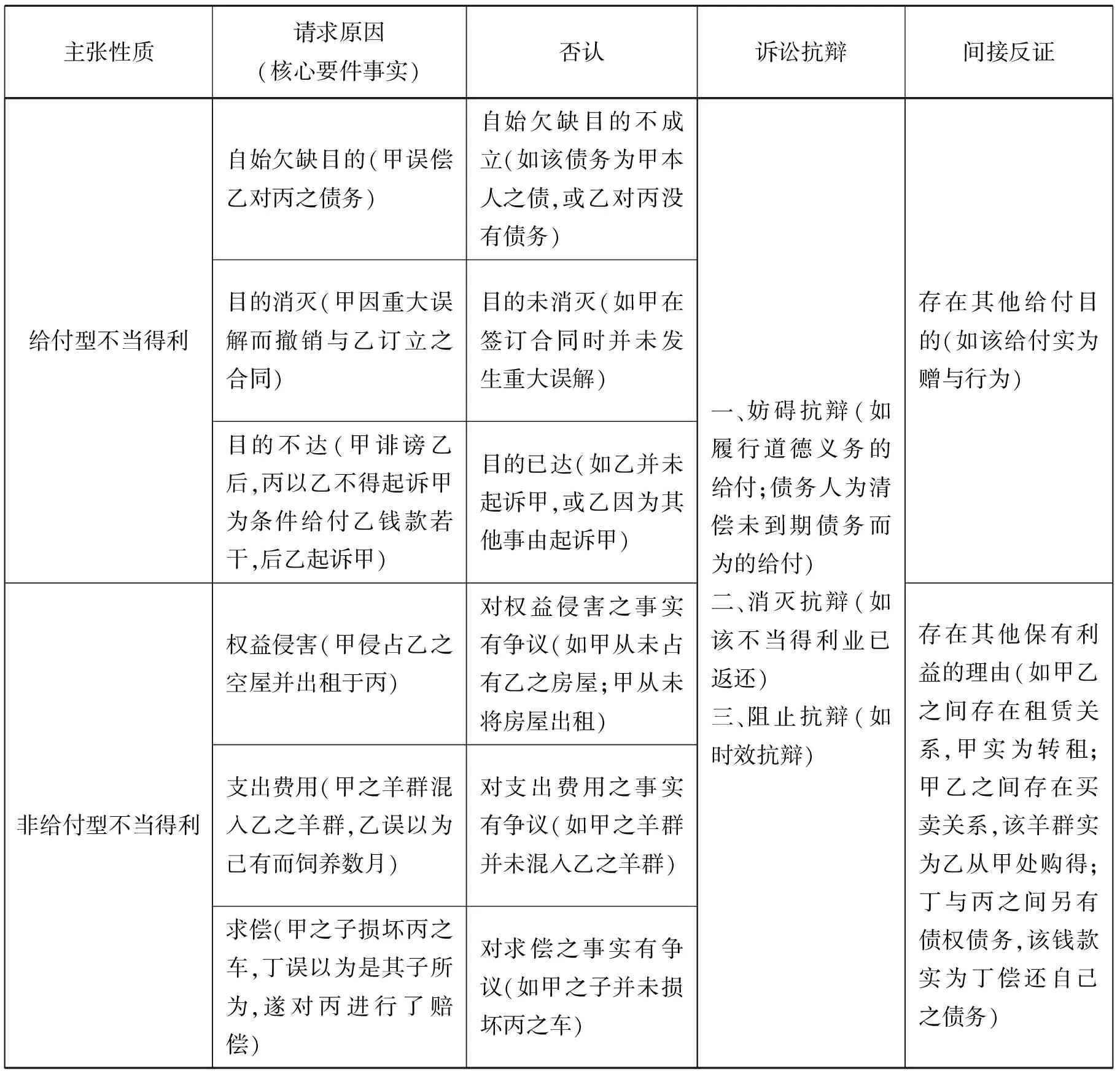

实践中,大量所谓“有法律上根据”的主张,都应当归属到间接反证的范畴中。例如在非债清偿案件(如不知欠债业已清偿仍为履行)中,被告若主张“有其他债权”,其并非否认或者诉讼抗辩,而是间接反证,应当由被告对该债权债务关系存在承担证明责任;但若被告主张原告所称的债务实际并未清偿,则属于否认,此时关于是否清偿一事应由原告承担证明责任。各种情形下被告主张的性质见表1。

(二)“证明评价”与被告的主观证明责任

区分“客观/主观”“抽象/具体”是规范说的基本观点,也是运用该理论时必须严守的规则。“自由证明评价和证明责任统治着两个领域,虽然这两个领域有着密切的联系,但它们之间的界限还是非常分明的。”(61)罗森贝克:《证明责任论》(第五版),庄敬华译,第77页。这里的“证明责任”指的是客观证明责任或者主观抽象的证明责任。在具体的诉讼中,当法官已经获得一定的事实信息并且形成了暂时的心证时,如果人们问,此时需要由哪一方当事人提供证据,指的则是主观具体的证明责任(亦称“具体的提供证明责任”)。主观具体证明责任与证明评价是分不开的,与客观证明责任分配则没有关系。(62)参见普维庭:《现代证明责任问题》,吴越译,北京:法律出版社,2006年,第13页。“规范说”确立的客观证明责任分配原则追求的是法的安定性,而非公正性。(63)罗森贝克:《证明责任论》(第五版),庄敬华译,第113-114页。但实现公正性却可以作为分配主观具体证明责任时所追求的主要价值。基于不当得利案件的特殊性,学者们提出的“加强被告具体化说明义务”(64)有学者认为:“给付型不当得利,给付的原因或者目的即是合法根据。不当得利请求权人作为使财产发生变动的主体,应当对欠缺给付原因的具体情形负举证责任;被请求人答辩时可以不主动提供证据,但不能仅通过简单否认完成抗辩,应就其获益的原因尽具体化说明义务。”参见谢晓伟:《不当得利诉讼中“无合法根据”的证明责任分配——浙江宁波中院判决郭永红诉胡万平不当得利纠纷案》,《人民法院报》2017年6月15日第006版。还有学者认为,通过对各个学说的比较分析,“统一说”中的“请求原因说”不失为一个恰当的选择。对于由此在一些情形下给主张返还权利人带来的证明困难,则可以通过相对人具体化义务的强化来加以缓解和平衡。参见黄文官:《论不当得利“无法律上原因”要件证明责任的分配——以相对人具体化义务的强化为依归》,《研究生法学》2012年第1期。对于部分不当得利类型中“没有合法根据”所依据的具体事实不易确定的问题,实务中可以通过受益人“具体化说明义务”予以缓和。参见邬砚:《不当得利“没有合法根据”证明责任的分配》,《国家检察官学院学报》2015年第2期。、“适当降低其证明标准”(65)参见张江莉、亓培冰:《非给付型不当得利证明责任辨析》,《法学杂志》2010年第4期。、“运用表见证明”(66)参见闵蕾:《不当得利案件中的证明责任分配》,《长安大学学报(社会科学版)》2010年第3期。等观点,基本上都属于证明评价的领域或主观具体证明责任的范畴,只有在具体案件中,法官对于事实形成某种临时心证时才会产生作用。因此,在被告单纯否认的案件中,如果法院已经形成了关于“无法律上根据”的心证则应当直接依据其心证作出裁判。

由于我国实践中对“证据裁判原则”的错误理解以及民事诉讼中较高证明标准的束缚,法官容易陷入“存疑即判驳”的思维惯性,这不是不当得利案件中的特有现象,在其他案件中也存在。因此,在厘清证明责任概念及其分配原则的基础上,应当将自由心证的领地留待司法实践逐步开垦,并不需要在证明评价层面就不当得利案件进行特别规定。

表1 不同情形下被告主张的性质

六、结 语

“规范说”虽以规范分类为基本观点,但在适用中法律规范必须转化为“法律规则”才能作用于具体案件。在规范的适用过程中,法律解释在所难免。“一般规范的具体化”、“法律续造”、“不确定概念的确定”等问题常常会给司法实务界带来困惑。究竟如何恪守“规范说”分配证明责任,如何避免因法律解释导致的“不确定性”,如何坚守“规范说”所代表的“安定性”价值,是需要学界和实务界共同解决的问题。基于对我国不当得利规范的分析,我们至少可以得出以下结论:一是在适用法律进行裁判时法律解释、续造活动不可避免;二是证明责任分配不可避免地受到法律解释、续造活动的影响;三是法的具体适用与证明责任分配原则之间的紧张关系可以协调。

就前文所举的十个案例,现初步回应如下:一是原告需要对“没有法律根据”承担客观证明责任,该责任固定于原告方,并不随着诉讼的发展发生转移(例1、例2);二是客观证明责任只能归属于诉讼中的某一方当事人,证明责任的转移只出现在主观证明责任的层面(例3);三是区分给付型与非给付型不当得利是具体化的表现之一,但无论属于何种类型的不当得利,原告都需要对构成该类型不当得利的核心要件承担证明责任,“无法律上的根据”要件隐含在核心要件之中,需由原告证明(例4至例8);四是从公平角度分配证明责任,并不符合我国理论和实务界的通说,其在本质上属于法官自由心证以及主观证明责任的范畴,不应作为分配客观证明责任的依据(例9、例10)。

通过对不当得利诉讼的研究可见,实践中对一般规范核心概念的类型化是具备正当性和必要性的。通过对“核心要件”概念的解析揭开了证明责任分配以及具体证明过程的真实图景。当前,我国正在制定民法典,其中对不当得利制度有可能作出进一步的细化规定,从目前情况看,本文的基本观点是能够成立的。笔者相信,制度是不断变化发展的,而理论具有一定的普适性和连贯性。随着不当得利制度具体规范走进民法典,其必将为学界和实务界提供更加丰富的文本基础,也为法的安定性提供更加坚实的土壤。