目前形势下劳动教育的切入点

戴汝潜

习近平总书记在全国教育大会上,把劳动教育提高到培养社会主义建设者和接班人的高度,要求构建大中小学劳动教育体系,全面落实党的教育方针。一扫近三十年教育忽视劳动教育之风,这是极其重要的人才培养的战略部署。为此,教育部最近发布了相关通知,提出从五个方面构建劳动教育体系的设想,但是,一个如何具体落实劳动教育课程的现实问题摆在学校、教师和家长面前。特别是,在目前形势下,应试教育盘根错节、社会上物欲享乐之风横流、农村承包到户、工商企业多种所有制,以及安全法制的健全完善等等,使得劳动教育的课程设置,面临一系列难以解决的棘手问题,落实的难度可想而知。这就需要我们心怀“以德树人”的责任感,以青少年健康成长为本,从社会实际出发,探索新时代劳动教育的新途径、新方法,目前,要集中精力创造落实劳动教育的新路子。

为此,我想在这里谈两个问题:一是当下要在端正认识上下功夫,提高领导、校长、教师、家长与社会对劳动教育重要性的认识,以利于解决各自的困惑。否则,劳动教育只能停留在空喊口号的层次上,根本得不到落实。二是提出目前形势下,落实劳动教育的切实可行的切入点建议,以便为新时期大中小学劳动教育的课程设置、课程计划、课程内容、课程评价的新体系奠定基础。

一、在端正认识上下功夫

(一)全社會必须抛弃只重应试教育的观念

在普通高中的课程目标走上“独木桥”之路以来,劳动教育有其名而无其实,形同虚设。自觉不自觉地形成了“应试教育”的社会风气,以上大学为荣、上好大学为人才、出国留学至尚的观念流行于世。于是,劳动的价值、劳动光荣的意识逐步淡漠。使得新生代莫说是“肩不能挑担、手不能提篮”“粮草不分”,就是基本的生活技能“洗袜、煮饭、缝扣”也不会,只能“坐享其成”。以至于一些八〇后的新家庭建立以后,只有吃外卖,丝毫没有享受家庭生活情趣的能力,子女出生以后,缺乏正常的养育技能和能力;人生索然乏味,不得不从头摸索。没有上大学的基本没有劳动谋生的能力,在农村不会耕种,在城市只能作“啃老族”;上了大学的青年缺乏独立生活的能力,只会读死书,独立开展身体力行的实验都要从头学习“刷洗试管、开关仪器仪表、条理实验现场”等基本劳动技能。总之,“四体不勤、五谷不分”,连劳动需求的基本体力都难以具备。凡此种种,长此以往,中华民族以何作为生存的基本保障?!三十年来,应试教育以“高考是古今中外唯一公平的人才选拔手段”“应试是必要的素质(偷换观念)”固守为磐,利用应试教育换取“家长的颜面、学校的名誉、领导的业绩”,却不顾子女成长的健康快乐和民族繁衍生存、发展复兴之大义。

(二)劳动教育是素质教育根本性核心层级的课程

民族要复兴,靠什么?靠人,靠人的素质。什么素质?当然,千千万万的事物、形形色色的人,蓬蓬勃勃的发展,需要的素质肯定也是多姿多彩的。但是,究其本源,最基本、最核心、最关键的素质,是一个民族赖以自立于世界的四个支柱。

1.强健的体魄,人种优良,这是民族存在的物质性前提。

2.成熟的语言文字,文化传承,这是民族存在的精神性前提。

3.社会道德、修养、责任感,这是维系民族团结、社会和谐的纽带。

4.劳动习惯、技术创造,这是国家和社会生产、生活资料来源的基本保障。

除此之外,所有涉及的素质都是下位的、再造的、派生的、辅助的内容。这里表明了两层意思:一是所谓素质教育是基于民族生存、发展而言的;二是体育、语文教育、德育和劳动教育是最基本、最核心的课程,是素质教育最最重要的。在各级学校教育中,只有将它们设计为可操作的课程,才能够保证素质教育目标的落实。长期以来,由于忽视劳动教育课程,造成了瘸腿的素质教育。

(三)劳动创造了人也创造了世界是价值观基础常识

人类的成长发展与社会进步凭借的是劳动,通过劳动既发达出有别于任何生物的大脑,又获得创造的智慧,是劳动使人类具有“需要——创造”的特质。人类与时俱进的需求,通过劳动创造得以满足;继而,又产生新的需求,继续通过劳动追求更新的创造,使新的需求继续获得满足,循环往复,生生不息。劳动是创造一切价值的基础前提。古往今来,无论是人类基本的体力劳动,还是现代高速发展的科学技术劳动,都离不开智慧和双手。劳动有两个基本特征:一个是劳动出智慧。教育家们常说:智慧出在手指上。就表达着劳动创造世界的道理。但是,许多人误以为有了书本知识就有了智慧和力量。其实,只有在劳动的实践活动中,运用书本知识创造出劳动成果,才足以将学到的知识转化为自己的智慧,才能够显现出创造价值的力量。另一个基本特征是劳动即社会。任何劳动都直接或间接地与社会发生种种联系,任何个人的劳动都离不开他人的劳动成果支持,任何个人的劳动成果都会进入服务于他人的社会链条。劳动天然地建立了“我为人人、人人为我”的社会关系。青少年们应当、也必须懂得这两个基本道理,心甘情愿地接受系统的劳动教育,在劳动教育课程中做到八项:

1.学习必要的劳动技能;

2.培养热爱劳动的理智;

3.尊重劳动人民的情感;

4.珍惜劳动果实的态度;

5.养成动手劳动的习惯;

6.在劳动中主动尝试运用书本知识;

7.审辨劳动价值观和自我身份定位;

8.系统地了解现代科学技术的架构。

二、当下切实可行的切入点

在初步解决劳动教育的认识问题的基础上,我们就可以集中精力着手解决劳动教育课程的落实。落实劳动教育的课程,迫切需要选择切实可行的切入点。

(一)课程设置的保证,需要五个到位

所谓五个到位:即定课时上课表;专职教师到位;内容计划安排;紧密结合德育;落实记录在案。

显然,落实的关键在学校领导,特别是学校党组织的最高领导。要把落实劳动教育提高到“培养建设者和接班人”的战略高度,不可小觑。这里我没有提“第六个到位”,即所谓课程评价,只是因为劳动教育重在养成教育,避免“功利性”“表面化”倾向。

(二)课程资源的开掘,需要三个结合

现在劳动教育课程资源不同于三十年前,农村集体生产劳动的组织结构松散了,工业机械化、自动化程度大大提高,都没有可能接纳众多的学生从事集体生产劳动。但是,课程资源仍然存在于“学校、家庭、社会”三个教育环境之中,只是劳动内容及其性质发生了变化。比如,由于现代科学技术的发展,没有没有技术含量的劳动,也没有没有劳动付出的技术;不是“出大力、流大汗”的时代了。还比如,由于种种社会原因,劳动安全问题会格外突出。为此,有些人会觉得劳动教育课程的落实非常棘手。我想这是可以理解的。在此提出几个切入点,仅供参考。切入点的基本思路是开展“培养个人劳动习惯、从事家务家政劳动、积极参加社会公益劳动”三结合。

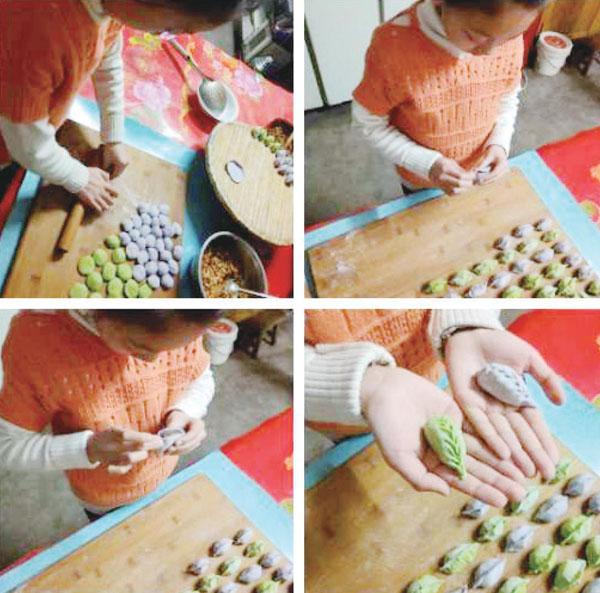

首先,学校应该根据不同的学龄段,制订层次清晰的要求:用于培养个人劳动习惯。分为居家、在校两部分,完成力所能及的劳动内容。比如,居家,自己的衣服自己洗、打扫卫生、清洗餐具等等;在校,教室清洁、食堂用餐服务、校园环境责任区划分、图书阅览管理、建立校园动植物园区、建立环境轮值检查公示牌等等。在这方面,学校必须召开家长会,将劳动教育的意义、要求与其全面沟通,要求家长积极配合。必要的话,可以酌情建立劳动记录本交流。在此特别提示:可广泛开展“普及学会做饭”的劳动教育内容。因为家家具备可行性条件,便于落实。“学会做饭”有几个方面的教育作用:1.掌握生存本领,终身受益;2.培养劳动习惯;3.培养责任心(必须保证做好、吃好);4.懂得饮食卫生,保健康,珍惜生命;5.做事有计划、有条理;6.了解营养学;7.发挥想象力、创造力;8.美的追求与鉴赏;9.热心服务、珍惜劳动果实;10.安全教育等。当然,年龄不同,要求的内容、水平也不一样。尤其是寒暑假期间,可以要求学生完全承担起为上班的家长做好饭的任务,甚至可以作为学校的特色教育内容,有条件的学校可以开设操作间,进行授课实习,也可以搞郊游野炊、新年联欢包饺子聚餐等活动。只要用心切入,就可以做出大文章、好文章。

其次,积极筹措社会公益劳动。这部分适宜中学生进行。比如,在农村,配合建设社会主义新农村,组织参加整修街道、环境卫生、敬老院公益劳动等等;城市中学可以同环卫、园林、市政挂钩,参加锄草、清扫、美化街区的公益劳动;组织集体植树造林、公园维护、街心绿地养护、清除不良市容等等定点、定时、定任务的“公益三定”。高中需要编制《现代科学技術读本》,系统了解社会劳动技术体系的架构及其内容,为日后升学就业做出恰当的选择。还需要编制 《家政读本》,系统了解家庭的社会关系、经济活动、家庭文化、礼仪服饰、生儿育女、家庭教育、饮食卫生、家用电器、家庭装修等等常识,从而为未来的家庭生活提供必要的理念和修养。

总之,新时期的劳动教育面临许多等待摸索的新方式、新方法,方兴未艾。