表观遗传修饰在自身免疫性甲状腺疾病发病中的作用

杨小颖 唐露霖 尚文斌

南京中医药大学第一临床医学院代谢病中医研究重点实验室 210023

自身免疫性甲状腺疾病(AITD)是临床常见的自身免疫性内分泌疾病,主要包括Graves病与桥本甲状腺炎(HT)。二者均以甲状腺组织被淋巴细胞浸润(主要涉及T细胞和B细胞),并且存在自身抗体为特点。其发病机制多为遗传和环境等因素相互作用,但这些因素尚未得到充分认识[1-2]。

表观遗传学作为桥梁,用于研究遗传与环境对疾病发生、发展的影响,在很多疾病的发病机制中发挥重要作用[3]。表观遗传修饰是指在多种环境因素的作用下,通过DNA甲基化、组蛋白修饰(甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化等)以及非编码RNAs等多种修饰,调节相关基因的表达,产生可遗传的性状[4]。近年来研究表明,表观遗传修饰对AITD的发病起关键作用,对此开展深入研究,对明确AITD的发病机制和探索其临床诊治的新策略非常必要。

1 DNA甲基化与AITD

DNA甲基化作为表观遗传修饰的重要组成部分,包括两大类,第一类是指在DNA甲基转移酶(DNMT)的作用下,将甲基加入到CpG二核苷酸的胞嘧啶5碳位,进而形成5-甲基胞嘧啶[5]。DNA甲基转移酶包括DNMT1、DNMT3A和DNMT3B[5]。DNA甲基化参与调控基因的表达有多种机制,如DNA甲基化可以通过阻止DNA结合蛋白在其基因结合靶点的募集而直接抑制转录[6]。第二类是甲基CPG结合蛋白(MBD)。MBD家族主要由5种蛋白组成,分别为MBD1、MBD2、MBD3、MBD4和MECP2。MBD被募集到启动子区域的甲基胞嘧啶上,通过沉默复合物和组蛋白去乙酰化酶(HDAC)的作用,抑制基因与转录因子的结合,进而调控基因表达[7-8]。异常的DNA甲基化模式或异常的DNMT表达与多种自身免疫性疾病的发病有关[9-11]。

在AITD患者的外周血细胞、淋巴细胞和甲状腺细胞中,细胞间黏附分子1(ICAM1)作为一种细胞表面的糖蛋白,在细胞因子作用下,会在内皮细胞和免疫细胞,如血管内皮细胞、淋巴细胞、巨噬细胞中表达,而血管内皮损伤在白细胞浸润甲状腺组织中发挥重要作用[12]。最近的一项研究通过分析Graves病患者和正常对照组的外周血样本,发现ICAM1基因的甲基化水平明显低于正常组,并观察到82个高甲基化基因和103个低甲基化基因[12]。该研究提出ICAM1基因的低甲基化状态,能诱导并增加ICAM1的表达,进而参与甲状腺的炎性反应[12]。另一项研究自身免疫性甲状腺炎患者甲状腺细胞中ICAM1基因启动子区域异常甲基化的实验表明,ICAM1基因转录起始位点上游的-708 bp、-692 bp处于低甲基化状态,-226 bp区域的DNA甲基化水平下降,而这些区域的DNA甲基化水平与ICAM1 mRNA的表达呈负相关[13]。上述研究表明,DNA甲基化可能在调控Graves病患者ICAM1基因的表达中发挥作用。在新诊断Graves病患者的T细胞和B细胞中均出现低甲基化状态及DNMT1表达的下调,同时抗甲状腺药物或放射性碘治疗可恢复这些细胞中DNA甲基化水平及增加DNMT1的表达[14]。对Graves病患者外周血中纯化T细胞全基因组甲基化分析显示,在CD4+和CD8+T细胞的全基因组中有365个和3 322个不同程度的DNA甲基化CPG位点,其中涉及T细胞受体信号通路的基因呈现高甲基化状态,这些基因包括CD247、LCK、ZAP70、CD3D、CD3E、CD3G、CTLA4和CD8A[15]。并且,该研究首次发现促甲状腺激素受体(TSHR)基因的第一个内含子区域出现高甲基化状态,该内含子区域与Graves病的基因多态性相关[15]。

基因多态性与DNA甲基化相关,并对AITD产生一定的影响。研究发现,DNMT1+32204GG基因型与较低水平的DNA甲基化相关[16]。白细胞介素(IL)-1β和转化生长因子(TGF)-β水平与Graves病的难治性有关[17-18]。可能是因为在DNMT1+32204GG基因型个体中,IL-1β和TGF-β基因启动子区域的甲基化水平降低,进而增强了IL-1β和TGF-β的表达,这可能也是DNMT1+32204GG基因型Graves病患者甲状腺功能难以恢复正常的潜在机制[16]。5,10-亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)作为叶酸代谢的关键酶,在调节甲基化循环的平衡中起重要作用[19]。在目前已知的3种基因型中,MTHFR 677T+CT基因型可能通过基因组DNA低甲基化来影响Graves病的发病,对降低女性患者Graves病的发病率有一定积极作用[19]。研究表明,基因型为MTHFR677T的健康人群中基因组DNA呈低甲基化状态[20]。在一项探讨大样本AITD患者DNMT基因多态性的研究中,基因型为DNMT3B+rs2424913、DNMT1+rs2228611者与AITD易感性相关[21]。

2 组蛋白修饰与AITD

组蛋白修饰通过在组蛋白的尾部加上乙酰基、甲基、磷酸基、泛素基或者其他基团,参与基因表达的调控、DNA的修复、复制和重组,影响染色体的结构或调节效应分子的结合[22-23]。以赖氨酸甲基化修饰为例,包括单甲基化、二甲基化和三甲基化[23]。组蛋白尾部残基上的乙酰化和甲基化修饰是最具有代表性的两个表观遗传修饰,其中组蛋白乙酰化是在组蛋白乙酰基转移酶的作用下发生,并导致染色质结构处于易转录状态[24-25]。组蛋白甲基化主要发生在具有甲基化位点的核心组蛋白H3和H4上,可能导致染色体结构更凝固或者松散[24-25]。

2.1 组蛋白乙酰化与AITD 组蛋白乙酰化是一种重要的调控基因表达的表观遗传修饰,通常发生在组蛋白的尾部,受组蛋白乙酰转移酶(HAT)和HDAC的严格控制[5, 26]。

研究发现,在Graves病患者的外周血单核细胞中,组蛋白H4呈低乙酰化状态,同时伴随着HDAC1 mRNA和HDAC2 mRNA表达上调[25]。在另一项研究中,Graves病患者的T细胞信号基因启动子组蛋白3赖氨酸27乙酰化(H3K27ac)水平降低[15]。上述结果提示,组蛋白乙酰化水平的改变在Graves病发病中发挥作用。

2.2 组蛋白甲基化与AITD 组蛋白甲基化是组蛋白的共价修饰之一,主要发生在赖氨酸和精氨酸残基的侧链上[23]。赖氨酸残基可以是单甲基化、二甲基化或三甲基化(me1、me2或me3),而精氨酸残基可以是单甲基化、二甲基化(me1、me2s 或me2as)[23]。每个侧链上的甲基化由甲基转移酶催化[27]。甲基化后的组蛋白可以使染色体的结构发生改变,进而调控基因的表达[24-25]。

在Graves病患者的CD4+和CD8+T细胞中,参与T细胞信号激活的基因,包括CD247、CD3E、CD3G、LCK、ZAP70和CTLA4等都出现了不同程度的H3组蛋白4赖氨酸的三甲基化(H3K4me3)水平的降低[15]。而另一项研究却表明,甲状腺球蛋白(Tg)近端启动子和rs180195基因位点有组蛋白H3单甲基化的富集[28]。这些研究表明,在AITD患者中存在异常的组蛋白甲基化,但其具体机制及二者之间的因果关系有待进一步探索。

3 非编码蛋白RNAs(ncRNAs)与AITD

在哺乳动物中,只有2%左右的转录本可以翻译成具有功能的蛋白,剩余的转录本即ncRNAs,在基因调控中发挥重要作用[29]。ncRNAs可进一步分为tRNAs、rRNAs、剪接体RNAs、核仁小分子RNAs(snoRNAs)、微小RNAs(miRNAs)、短链干扰RNAs、双链小RNAs、长链非编码蛋白RNAs(lncRNAs)和其他RNAs[23]。

3.1 miRNAs miRNAs的长度约为22个核苷酸[30]。通过与目标mRNAs序列互补结合,以及翻译抑制或降解目标mRNA来实现转录后水平的负调控[31]。同时也是T细胞活化、增殖和细胞因子产生的重要调控因子,具有调节基因表达的功能[32]。

在AITD患者的外周血、甲状腺组织中存在多种miRNAs,并且其表达水平在不同的AITD中具有差异性。miRNA-154、miRNA-376b和miRNA-431的表达在新诊断Graves病患者的外周血单核细胞中被抑制,在病情缓解后,这3种miRNAs的表达则恢复正常[33]。与对照组相比,HT患者血清miRNA-22、miRNA-375和miRNA- 451表达水平升高,而在Graves病患者的血清中,miRNA-16、miRNA-22、miRNA-375和miRNA-451表达水平升高[34]。miRNA-200a和miRNA-155在Graves病和HT患者中有明显差异[35]。临床研究表明,在Graves病患者的甲状腺组织中有23个miRNAs表达出现差异,导致1 271个mRNAs转录上调,777个mRNAs转录下调。对差异表达的miRNAs及其目标mRNAs的综合分析显示,在Graves病患者的甲状腺组织中,miRNA-22和miRNA-183表达增加,而其潜在目标mRNAs的表达就会减少。相反,miRNA-101、miRNA-197和miRNA-6的表达减少,其潜在目标mRNAs的表达则会增加[31]。因此有研究者提出,可将表达异常的miRNAs作为AITD的新型生物学标志物或者治疗的生物学靶点[33, 36]。

有研究尝试阐述miRNAs在AITD发病中可能的生物学调控作用或者临床意义。在Graves眼病中,miRNA-155增加和miRNA-146a减少可能促进眼部炎性反应和眼部纤维组织增殖[37]。血清miRNA-146a和IL-17水平与Graves眼病的活动度显著相关[38]。在HT患者中,miRNA-125a-3p表达降低可上调IL-23受体水平[39]。miRNA-346通过与滤泡辅助T细胞Bcl-6靶向结合,进而调控CD4(+)CXCR5(+) T细胞,这一生物学效应可能在Graves病的发病中发挥重要作用[40]。与Graves病患者和健康对照组相比,HT患者外周血中miRNAlet-7e的表达水平升高,表明miRNAlet-7e可能通过调节细胞内IL-10的表达而参与HT的发病[41]。HT患者甲状腺细胞中miRNA141的表达下调,推测其与TGF-β通路中的TGFβ受体1(TGFβR1)结合,产生负反馈调节作用,导致IL-2表达增加,进而导致HT的发生[30]。Graves病患者外周血单核细胞中miRNA-125a表达下调,推测其通过IL-6、TGF-β间接促进辅助性T细胞(Th)17细胞的分化,进而导致Graves病的发生[42]。

在未治疗Graves病患者的外周血单核细胞CD4+T细胞中,miRNA-4443表达水平显著升高,其变化影响了核因子-κΒ通路的活性[32]。在Graves病患者的外周血中,当参与核因子-κΒ通路的肿瘤坏死因子受体相关因子-4(TRAF-4)不再表达时,细胞因子的产生和CD4+T细胞的增殖明显增多,表明miRNA-4443作为Graves病的一个潜在诱发因素,是通过增加细胞因子的分泌和促进CD4+T细胞的增殖参与Graves病的发病[32]。另一项研究表明,miRNA-142-5p、miRNA-142-3p、miRNA-146a在HT患者的甲状腺细胞中均有较高的表达水平,而且在HT患者的血清中,也能检测到miRNA-142-5p,并且其水平与Tg抗体水平呈正相关[43]。此外,在HT患者的甲状腺细胞中,miRNA-142-5p的过度表达导致Claudin-1 mRNA及Claudin蛋白表达减少,进而导致甲状腺细胞膜通透性增加[43]。

3.2 lncRNAs lncRNAs是指长度超过200个核苷酸的非编码蛋白的碱基序列[44]。目前尚未发现lncRNAs具有编码蛋白质的能力,但其可以通过募集组蛋白甲基转移酶使目标基因的组蛋白甲基化,进而抑制基因表达[45],或者募集含有甲基酶的沉默复合物或者通过组蛋白的泛素化来调控基因表达[29, 46]。随着对lncRNAs的深入研究,其有望成为药物研发的新方向[47]。

有研究者提出,lncRNAs作为一种新的调控单核苷酸多态性(SNPs)的靶点,对Graves病的发展及预后可能有一定的影响[48-49]。研究显示,Graves病患者SNP1456988周围有两种非编码RNA,分别是C14orf64和CG14q32.2,而C14orf64在CD4+T细胞的表达与SNP1456988基因有关[49]。8号染色体上存在一个与AITD易感性相关的基因,即SAS-ZFAT,其只在除胎盘以外的外周血中表达,尚未发现其具有编码蛋白的功能。因此,它将作为一个ncRNA,参与AITD的调控[48]。

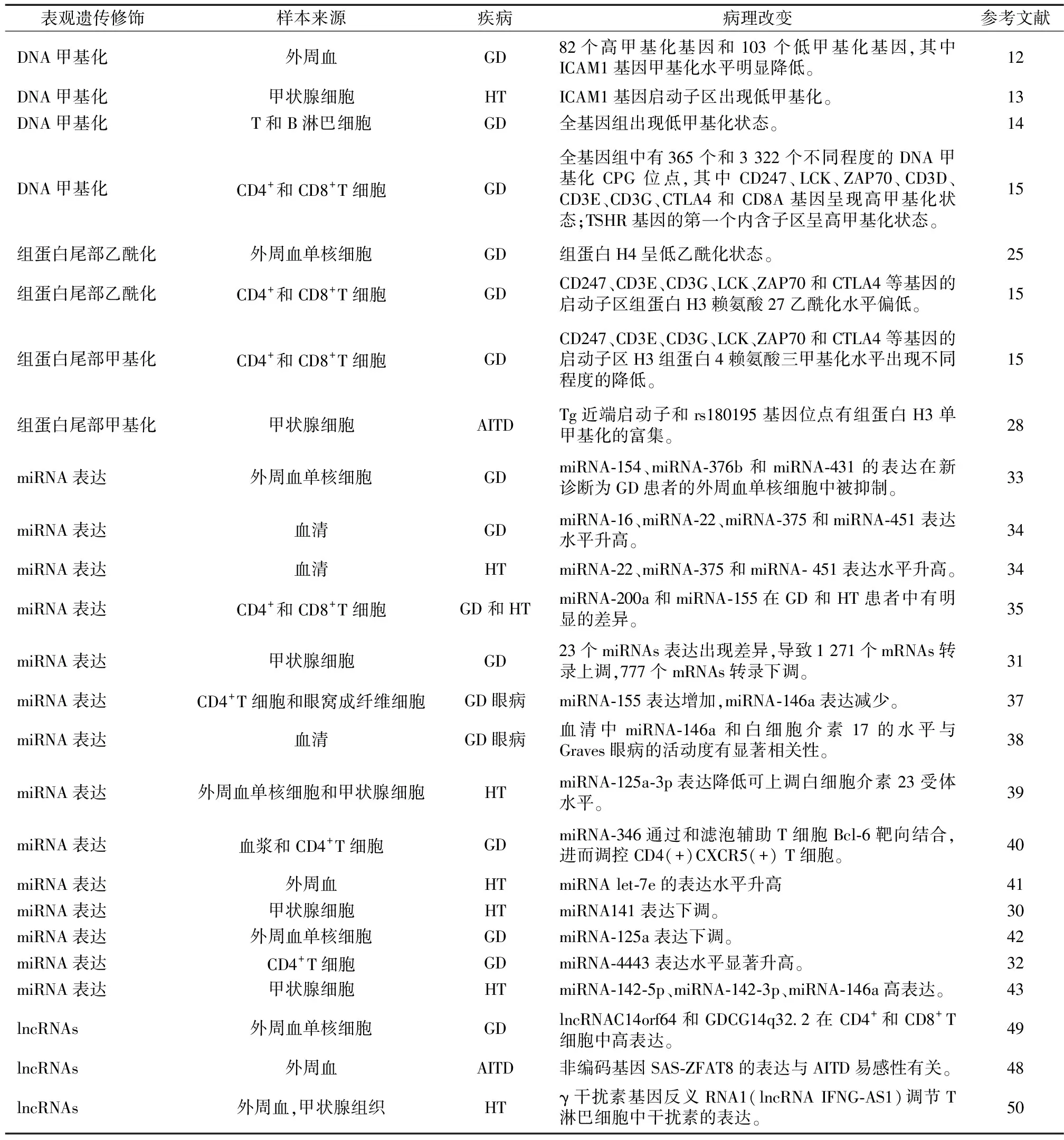

表1 AITD中的表观遗传修饰

注:AITD:自身免疫性甲状腺疾病;GD:Graves病;HT:桥本甲状腺炎;TSHR:促甲状腺激素受体;Tg:甲状腺球蛋白;CTLA4:细胞毒性T淋巴细胞相关抗原4;miRNA:微小RNA;lncRNAs:长链非编码RNAs

HT患者外周血辅助性T细胞1型的比例及γ干扰素mRNA的表达均增加,而γ干扰素基因反义RNA1(lncRNAIFNG-AS1)表达上调与外周血中辅助性T细胞1型的比例、干扰素mRNA的表达、Tg抗体水平、甲状腺过氧化物酶抗体水平呈正相关。IFNG-AS1表达与IFNG的转录水平成正比。lncRNAIFNG-AS1通过作用于辅助性T细胞1型,进而对HT的发病产生一定的影响,但其具体作用机制尚不明确[50]。

4 问题与展望

表观遗传学作为生物学一个新兴的领域,将环境因素与基因作用联系在一起,而表观遗传修饰作为表观遗传学的重要组成部分,为探究疾病的发病机制提供了新视角。目前研究证明,表观遗传修饰与AITD存在复杂的关系,并且在AITD中发挥重要作用(表1),使发现新型生物学标志物检测AITD成为可能,也为发现药物治疗靶点及新药物的研发提供新思路。

但相关研究仍有许多不足:(1)研究类型单一、深度与广度不够:大部分临床研究是横断面研究或者初步试验,对表观遗传修饰的认识更多停留于理论水平,结合试验结果提出一定的猜想,不能提供二者因果关系的强有力证据,未能探讨出更深层面的机制。而纵向研究对疾病随时间进展有何改变及疾病的预后是非常必要的。大部分的临床研究主要探讨DNA甲基化与AITD的关系,研究方向较为单一。在ncRNAs方面,大多停留于相关性研究,其与AITD的关系仍需要大量的分子及临床研究来验证。环境因素如何通过表观遗传修饰影响AITD的研究较少,并且表观遗传修饰通常是相互作用,而当前试验多局限于研究某一种表观遗传修饰对AITD的作用,无法进一步精确阐明表观遗传修饰如何作用于AITD。(2)分类不够清晰:AITD主要包括Graves病和HT,大多数临床及分子研究集中于Graves病,对HT和Graves病在表观遗传修饰中差异性的研究较少,如组蛋白修饰主要在Graves病患者中开展,而HT患者组蛋白修饰的相关研究不常见,这样无法精确地从表观遗传修饰方面区别Graves病和HT。(3)试验样本的多样选择导致试验结果的差异,以血清为样本得到的结果和以甲状腺细胞为样本得出的结果可能会不同。

总之,仍需更多的研究来明确已知的表观遗传修饰,并将这些修饰与某种疾病或某种环境暴露所特有的改变途径相联系,同时探索自身免疫性疾病共同的发病机制。另外,增加样本量、明确样本差异对结果的影响、利用各种试验工具及技术,如生物信息学和高通量测序,加强相关基础及临床研究等有助于明确表观遗传修饰在AITD发病中的作用,为疾病的预防、诊断、治疗以及新型药物的开发开辟道路。