水源地人工湿地水质净化效果及其对浮游植物的影响

叶之颖,苏营营,张海平,*

(1. 同济大学环境科学与工程学院,上海 200092;2. 浙江省嘉兴生态环境监测中心,浙江嘉兴 314001)

浮游植物是水生态系统的初级生产力,其群落结构对水体环境变化响应非常灵敏,能够用来反映水体的水质特征[1]。通常认为,浮游植物生长主要受到营养盐、水温、光照和水动力的影响,其群落结构更是会受到水体中各种理化因子和生物因子,甚至是人工措施的影响[2-3]。浮游植物功能类群分类法由Reynolds等[4]提出,Padisák等[5]完善,划分出若干个功能类群,可以区别大部分淡水藻类的适宜生境。该方法在研究河流、湖泊、水库的浮游植物群落结构特征时被广泛应用[1,6-7]。

近年来我国富营养化问题日益严重,在2018年监测营养状态的107个湖泊(水库)中,轻度富营养状态占23.4%,中度富营养状态占5.6%[8]。水体富营养化不仅对水域生态系统产生严重危害,藻类在水源地大量繁殖还会对饮用水安全产生威胁[9]。人工湿地作为饮用水源地的净化措施已有许多应用实例[10]。人工湿地对悬浮颗粒物的去除效果很好,可以达到90%以上,氮磷去除效率相对较低,一般接近50%,在适宜的条件下可以达到更高[11],但人工湿地也存在水力停留时间较长的问题,对水体内浮游植物的生长也有多方面的影响。在中小试验系统研究中发现,人工湿地对浮游植物有一定的去除效果[12-13],特定条件下的除藻率可达到80%[14]。湿地内的浮游植物丰度和群落结构变化能够反映出人工湿地的净化效果和对生境的改变。目前,关于人工湿地的水质净化效果和对浮游植物影响的研究大多是在中小尺度的试验控制下进行,但在工程应用中的大型人工湿地水源地的研究较少。

本研究以嘉兴市水源地石臼漾湿地和贯泾港湿地两个人工湿地为研究对象,分析湿地内的水质变化特征和浮游植物分布特征,探究人工湿地净化对浮游植物生长和群落结构的影响,为人工湿地水源地的建设和管理提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 研究区域概况

石臼漾湿地和贯泾港湿地位于浙江省嘉兴市境内,均为人工湿地,是嘉兴市的重要水源地。石臼漾湿地占地约1.1 km2,从新塍塘取水,供给石臼漾水厂[15];贯泾港湿地占地约为2.5 km2,从南郊河内取水,供给南郊贯泾港水厂[16]。两个人工湿地的净化流程可分为4个功能区块,即预处理区、湿地根孔净化区、深度净化区及引水区。

1.2 采样点和采样时间

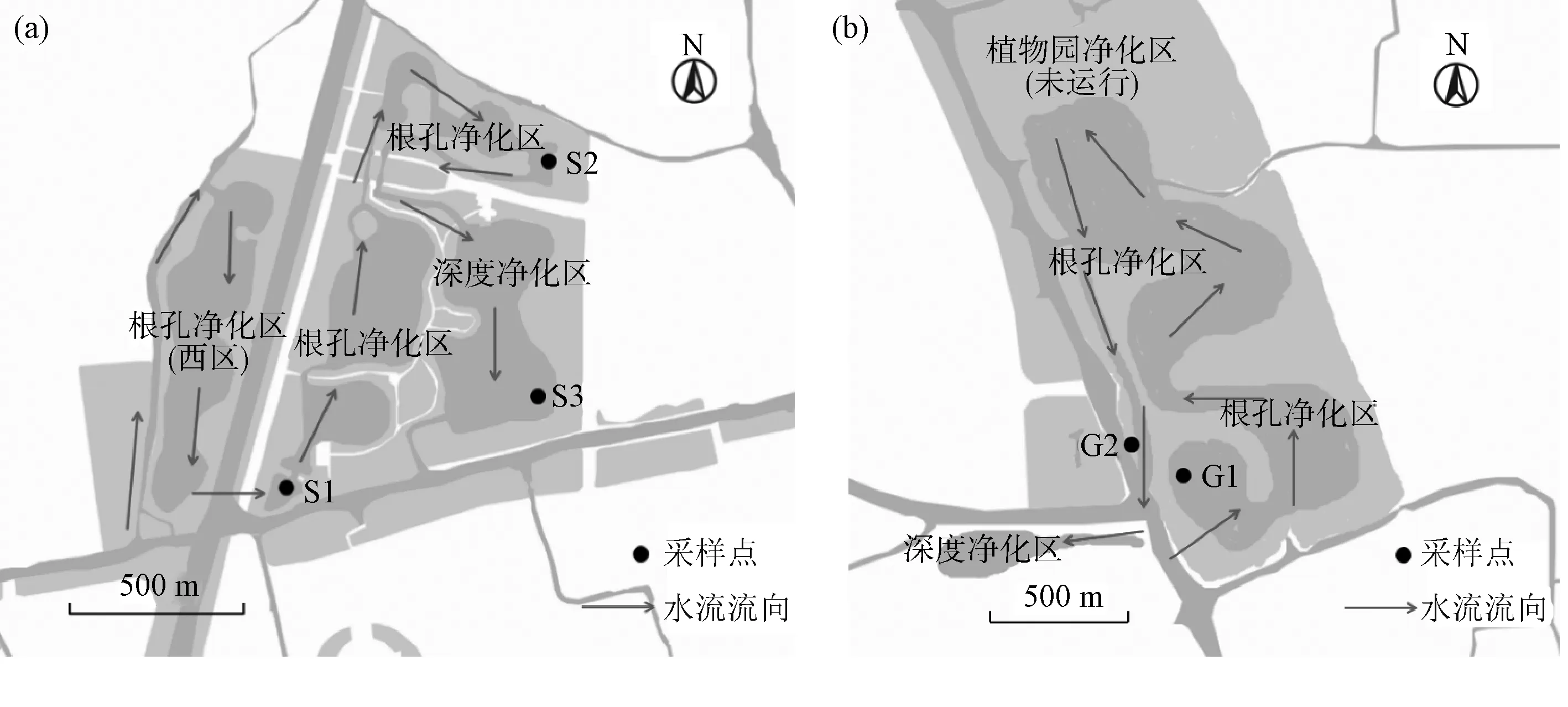

2019年3月—5月,分别在湿地的进水处、根孔净化区出水处和深度净化区出水处设置采样点。S1~S3为石臼漾湿地采样点,如图1(a)所示,其中,S1位于进水处,S2位于湿地根孔净化区出水处,S3位于水厂取水处;G1和G2为贯泾港湿地采样点,如图1(b)所示,其中,G1位于湿地进水处,G2位于根孔净化区出水处。水质采样的时间为3月27日—5月27日,每周1次,共采样10次。浮游植物的采样日期为3月27日、4月2日、4月17日和5月22日。

图1 石臼漾湿地采样点布设(a)和贯泾港湿地采样点布设(b)Fig.1 Map and Sampling Sites in Shijiuyang Wetland (a) and Guanjinggang Wetland (b)

1.3 样品采集与分析

浮游植物的测定指标包括丰度和群落结构。采集离水面0.5 m处的表层水样1 L,用15 mL鲁哥氏液固定,避光保存带回实验室分析。静置48 h后使用虹吸法浓缩至50 mL,使用Motic BA310显微镜和0.1 mL浮游植物计数框,使用视野法,在10×40倍镜下计数。浮游植物鉴别参考《中国淡水藻类——系统、分类及生态》[17]、《中国淡水生物图谱》[18]。浮游植物均鉴别到属。

2 结果与分析

2.1 氮磷营养盐浓度

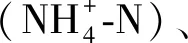

图2 人工湿地净化前后氮营养盐浓度变化Fig.2 Change of Nitrogen Nutrient Concentration in Constructed Wetlands

两个湿地各监测点的氮营养盐浓度变化如图2所示。S1的平均TN质量浓度为2.81 mg/L,S2为2.76 mg/L,S3为2.78 mg/L,总体而言,石臼漾湿地进出水TN浓度变化不大,TN的净化效果不明显。贯泾港湿地进水区G1的平均TN质量浓度为3.43 mg/L,G2为3.04 mg/L,平均去除率为10.9%。

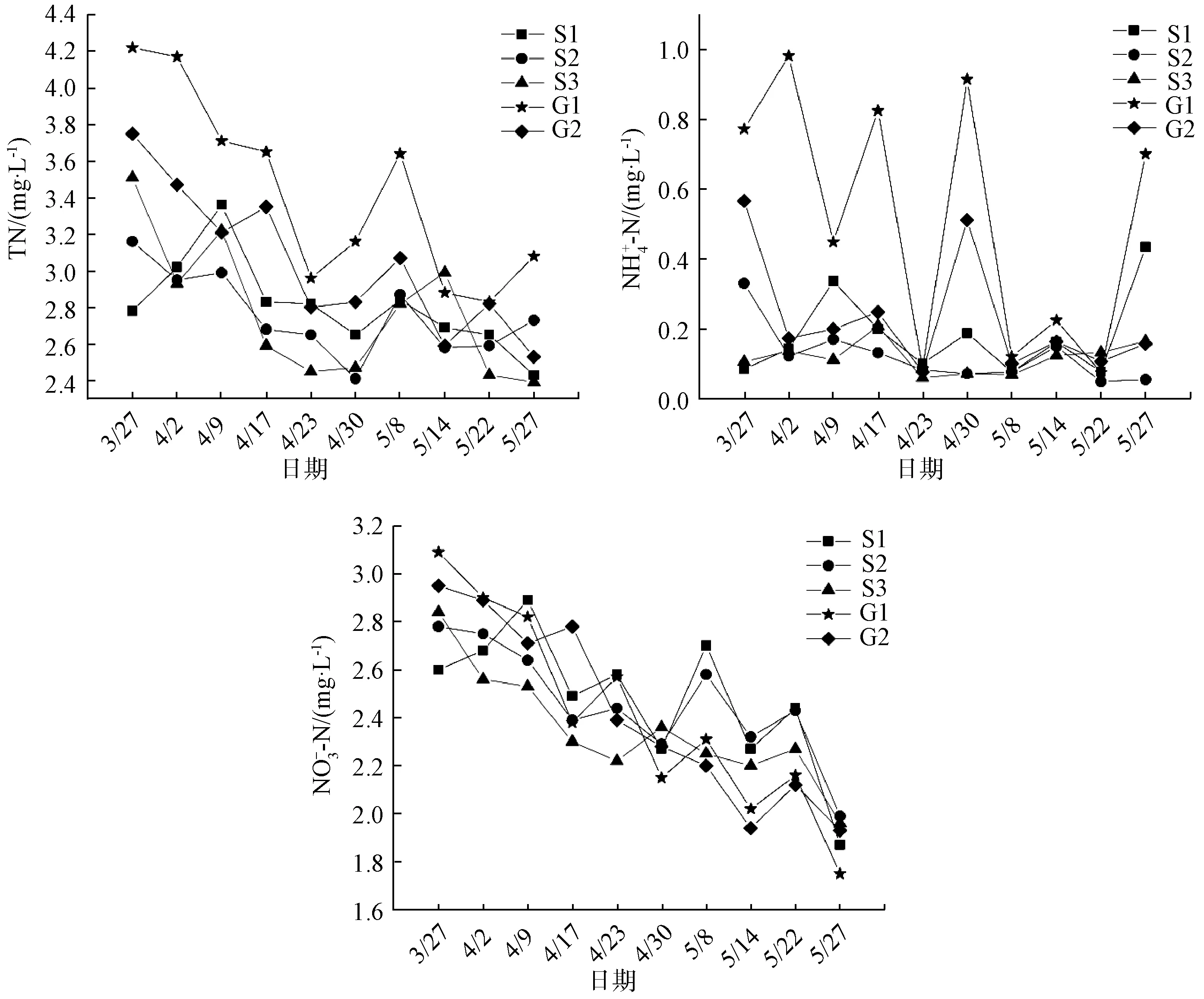

两个湿地各监测点的磷营养盐浓度变化如图3所示。石臼漾湿地S1平均TP质量浓度为0.23 mg/L,S2为0.18 mg/L,S3为0.12 mg/L,平均去除率为45.3%;贯泾港湿地G1的平均TP质量浓度为0.18 mg/L,G2为0.14 mg/L,平均去除率为21.4%。水流经过S1→S2→S3,TP浓度逐渐降低,根孔净化区和深度净化区均对TP有较好的去除效果。

图3 人工湿地净化前后磷营养盐浓度变化Fig.3 Change of Phosphorus Nutrient Concentration in Constructed Wetlands

2.2 浊度

浊度是影响水体富营养化的重要光学指标,主要受到水中悬浮颗粒物、浮游植物、浮游动物等影响。由图4可知,石臼漾湿地的进水浊度较高,经过人工湿地净化后,浊度大幅度下降。石臼漾湿地S1的浊度为34~102 NTU,S2的浊度为27~61 NTU,S3的浊度为17~37 NTU,平均去除率为57.0%。水流经过S1→S2→S3,水体浊度逐步降低,根孔净化区和深度净化区均对浊度有较好的净化效果。贯泾港湿地的进水浊度比石臼漾湿地低,经过湿地净化后浊度也在一定程度上降低。G1的浊度为11~33 NTU,G2的浊度为14~21 NTU,平均去除率为22.5%。

2.3 叶绿素a

叶绿素a是表征水体中浮游植物数量的重要指标。如图5所示,在石臼漾湿地中,S1和S2的叶绿素a浓度相近,而S3的叶绿素a浓度则明显高于S1和S2,最高达到了25.4 μg/L。在贯泾港湿地中, 由于深度净化区水域较小,G1和G2的叶绿素浓度相近。总体而言,两个人工湿地的叶绿素a浓度呈现出“深度净化区>根孔净化区≈进水区”的特征。

2.4 浮游植物群落结构

在石臼漾湿地中共鉴定出藻类7门71属,其中,绿藻门最多,有28属,占总属数的39.4%;硅藻门次之,有20属,占28.2%;再之后为蓝藻门10属,裸藻门5属,金藻门4属,隐藻门2属,甲藻门2属。在贯泾港湿地中共鉴定出藻类7门62属,其中,绿藻门最多,有24属,占总属数的38.7%;硅藻门次之,有18属,占29.0%;再之后为蓝藻门8属,裸藻门5属,金藻门3属,隐藻门2属,甲藻门2属。两个人工湿地的浮游植物种属构成基本一致。

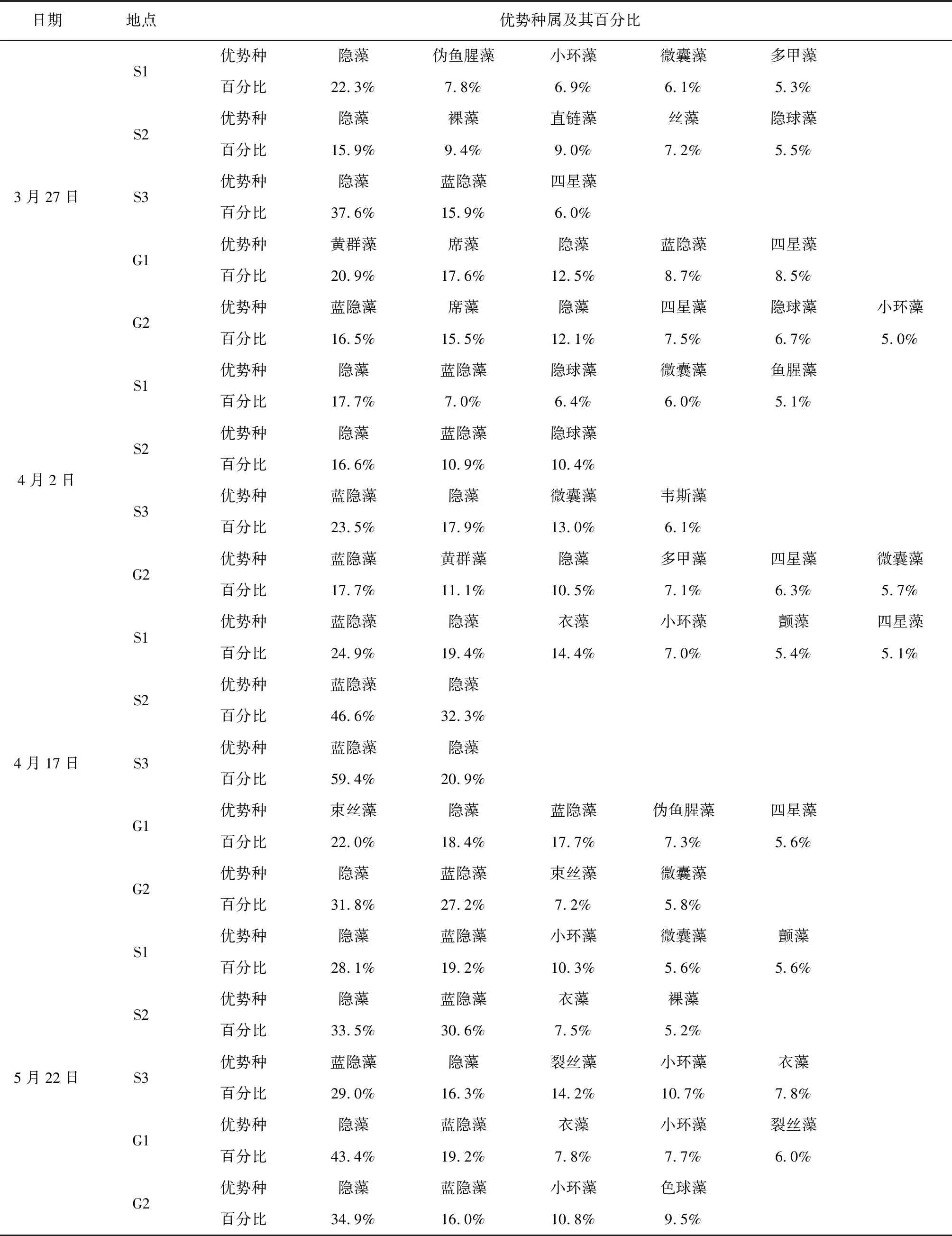

两个人工湿地的5个采样点在4个采样日期的藻类优势种如表1所示。两个人工湿地的优势种属基本一致,主要优势种属为隐藻属(Cryptomonassp.)、蓝隐藻属(Chroomonassp.)、小环藻属(Cyclotellasp.)、四星藻属(Tetrastrumsp.)和衣藻属(Chlamydomonassp.)。除3月27日和4月17日的G1外,第一优势种均为隐藻门的隐藻属或蓝隐藻属,这说明隐藻门在两个人工湿地相比其他藻类占更大的优势。3月27日G1的第一优势种为黄群藻,相对丰度为20.9%;第二优势种席藻的相对丰度为17.6%;第三优势种隐藻的相对丰度为12.5%。4月17日G1的第一优势种为束丝藻,相对丰度为22.0%;第二优势种隐藻的相对丰度为18.4%。G1位于人工湿地进水区,该处的浮游植物群落结构易受到上游来水的影响,但经过湿地净化后,G2的第一优势种分别为蓝隐藻和隐藻,这表明经过人工湿地净化,浮游植物群落结构发生了改变。

3 讨论

3.1 影响浮游植物生长的水质因子

氮磷营养盐是藻类生长的物质基础,但营养盐对藻类生长的促进作用有浓度上限,超过一定浓度后,藻类生长已有足够的营养,营养盐不再是藻类生长的限制条件。在太湖,氮的阈值为1.8 mg/L,磷的阈值为0.2 mg/L[19]。5个采样点的TN浓度范围均高于氮的浓度阈值1.8 mg/L,不受氮营养盐浓度限制。石臼漾湿地和贯泾港湿地进水的TP质量浓度分别为0.15~0.31 mg/L和0.12~0.31 mg/L,对藻类生长的影响表现为磷限制与不受磷限制间波动;经过人工湿地净化后,TP质量浓度分别是0.08~0.15 mg/L和0.10~0.19 mg/L,可以认为,两个湿地出水的藻类生长都表现为磷营养盐限制。因此,从营养盐角度来看,经过人工湿地净化后藻类的营养限制类型由“磷限制与不受磷限制间波动”转变为“磷限制”。

两个人工湿地的氮磷营养盐浓度都是出水低于进水,而叶绿素a浓度却呈现出“深度净化区>根孔净化区≈进水区”的特征。一般而言,影响浮游植物生长的主要因素包括营养盐、水温、光照和水流条件。在营养盐降低的不利条件下,叶绿素浓度和藻类数量反而增加,这说明其他因素在人工湿地中对藻类生长产生了更大的影响。经过人工湿地净化后,水体浊度大幅降低,透明度提高,水体中的浮游植物可接收到的光照强度增大。另外,深度净化区水域宽广,流速放缓,水力停留时间更长。现有研究表明,较长的水力停留时间有利于藻类生长[20-21]。因此,人工湿地建设中应关注藻类增殖问题,合理控制水力停留时间。

3.2 浮游植物群落对人工湿地水质处理的响应

两个湿地的主要优势种属为隐藻、蓝隐藻、小环藻、四星藻、衣藻。根据Reynolds等[4]和Padisák等[5]的浮游植物功能群分类法,隐藻属于Y,适宜静水环境,对不同生境有广泛的适应性;蓝隐藻和衣藻均属于X2,适宜中、富营养的浅水水体;小环藻属以梅尼小环藻为主,属于C,适宜中小型富营养浅水湖泊;四星藻属于J,适宜高营养的混合浅水。S3监测点的隐藻和蓝隐藻均为第一和第二优势种,这说明该区域适宜这两种藻类生长,符合功能类群生境描述的静水环境和中、富营养的浅水水体。使用综合营养状态指数法评价2017年和2018年两个人工湿地的营养状态发现,在春季两个湿地均处于中营养状态,符合X2类群的栖息地生境特征。梅尼小环藻和四星藻的类群栖息地生境特征也可与浅水中营养状态的人工湿地对应。除了3月27日和4月17日的G1外,其余时间的各采样点第一优势种均为隐藻或蓝隐藻,这两种藻类在这两个湿地水域范围内有较好的适应性。

表1 各采样点的浮游植物的优势种及其百分比Tab.1 Dominant Species and Percentage at Each Sampling Site

3月27日G1的第一优势种为束丝藻,属于H1,适合富营养的低氮浅水湖泊;4月17日G1的第一优势种为黄群藻,属于WS,适合高有机物浓度的小型水体。G1位于湿地进水区,受进水水质的影响较大,但经过湿地净化后,G2处蓝隐藻和隐藻的丰度百分比变大,分别成为3月27日和4月17日的第一优势种,生境向中、富营养的低流速浅水水体转变。人工湿地净化改变了水体生境,影响藻类群落结构,促使石臼漾湿地和贯泾港湿地的优势种属向蓝隐藻和隐藻转变。

4 结论

(2)经湿地净化后,水体营养盐浓度降低,但由于水体透明体提升,深度净化区水流缓慢,水力停留时间长,出水处的叶绿素a浓度和藻类数量都明显增加。因此,人工湿地建设中应关注藻类增殖问题,合理控制水力停留时间。

(3)从浮游植物功能群的适宜生境来看,两个湿地总体上为中、富营养状态的低流速浅水水体。湿地进水区的浮游植物群落易受到上游来水的影响,但人工湿地净化可改变水体生境,影响藻类群落结构,促使石臼漾和贯泾港湿地的优势种属向蓝隐藻和隐藻转变。