阴婆二奶传

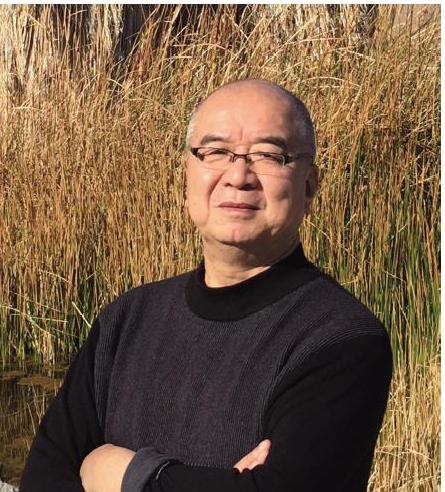

於可训,1947 年 3 月生,湖北黄梅人。现任武汉大学人文社会科学资深教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家。中国当代文学研究会副会长,湖北省文艺评论家协会主席,《长江文艺评论》主编。曾任中国写作学会会长、湖北省作家协会副主席。著有《於可训文集》10 卷。近年来发表小说《地老天荒》《特务吴雄》《才女夏娲》 《幻乡笔记》等。

二奶的年纪不大,叫奶主要是冲她的辈分去的,不是冲她的年龄去的。我们那地方叫奶,不像北方人那么實诚,连着叫两声,字正腔圆,一点都不含糊。比如京剧里的李铁梅,奶奶,你听我说。我们那地方叫奶,只叫一个字,听起来更像乃衣两个音的连读快放,给人一种偷工减料,敷衍了事的感觉。

二奶不在乎这个。因为真叫她二奶的人,只有本房的小辈子。外面的人都不这样叫,外面的人都叫她叫姨婆。又是姨又是婆的,她自己也搞不清楚到底是姨还是婆。只有前回说的看相的细爹知道这样叫的原因所在。细爹说,么事姨婆不姨婆的,还姨爹哟,你把阴婆说快点看,不就是姨婆吗。听的人就阴婆阴婆地快着说,说着说着,果然就说成姨婆了。

细爹这样说,并不是要拆穿二奶玩的什么鬼把戏,有意让她难堪,损害她的尊严,而是同情二奶的遭遇。说,好端端的一个女娃娃,怎么就成了姨婆呢。可见,把阴婆叫姨婆,不是从二奶开始,而是很早就有的一个叫法。细爹说的话都是古话,他这样说,一定历史悠久。

二奶当年确实是好端端的一个女娃娃。只是在出生的时候,冲着稳婆笑了一下,把稳婆吓得脸色卡白,稳婆就顺手就把她丢到床头的马桶里去了。二奶的姑姑见孩子还是活的,又顺手从马桶里捞了起来。还埋怨了稳婆一句,说,活的也丢。稳婆一边拍着自己的胸口,一边说,哎呀妈呀,吓死我了,一定是个妖怪,不丢还当神仙供着呀。

那时节,丢弃女婴很常见,都是稳婆顺手的事,二奶家里人倒没怎么计较。只是二奶的这一笑传出去,就成了这样的故事:说这稳婆前世是个贼,二奶的前世是衙门的捕快。有一次,这贼偷了县城的一家当铺,二奶的前世捕了好久没有捕到,这回是这贼自己把捕快从他娘肚子里接出来了。窃贼迎来了捕快,小偷撞见了警察,你说二奶该不该笑。

这故事原本是乡下人编着糟鄙稳婆的。稳婆是民间的送子娘娘,不比观音大士,不食人间烟火。有时候免不了多要了供奉,遭乡人怨烦,就编了这故事出气。编的人有心,听的人无意,放在往常,听听也就罢了。但这回到了二奶头上,却又生出了新的故事。

二奶长到十几岁的时候,出落得如花似玉,远近的人都说像画上画的仙女一样。又聪明能干,家务女红,都拿得上手。很快就有人上门说媒。二奶的父母也想早点把她嫁出去。漂亮的女孩子,在家里放久了,难免招惹是非。只是有一样,二奶的父母放心不下。就是二奶长大了以后,老爱做梦。做梦就做梦吧,也不是什么奇事,谁能一夜无梦地睡到大天光。但问题是,二奶做的梦她都记得。记得也没有什么稀奇,但她要是说出来,会把你吓个半死。

有一天,吃早饭的时候,二奶在饭桌上说,后头房的三爷爷不是病死的,是闭死的。二奶的娘说,你是怎么知道的。二奶说,三爷爷昨晚亲口对我说的,我昨晚梦到他了。二奶的爹说,别胡说,三爷爷死的时候,你多大个屁伢,你怎么会知道。二奶还要争辩,二奶的爹就掉过筷子头,隔着桌子在她额头上重重地敲了一下。又恶恶狠狠地说,你这个惹事的货,再说我撕了你的嘴,二奶就不作声了。

三爷爷有两个儿子,大儿子在外面当团长,二儿子在身边尽孝。三爷爷九十四岁的时候病倒在床,不久就死了。老大从外面回来问爹是怎么死的,弟弟说是病死的。村里人都知道,是没照顾好,裹着被子从床上滚下来,让被子闷死的。这事要是让他大儿子知道了,还不要了老二的命,所以全村人守口如瓶。二奶就这么轻飘飘地说出来,你说还不把她爹吓个半死。

二奶就这么有一搭没一搭地从梦里向梦外爆料,爆出来的不是哪家的秘闻,就是哪个人的隐私。他爹骂了几回,见不管用,也就当故事听了。这事在自己家里说说听听,倒不打紧。要是嫁出去了,天天往外撂人家的家底子,哪还有个安生日子好过,所以二奶的爹娘也就不敢嫁她。二奶的爹就想起二奶出生时朝稳婆的那一笑,又听村人说二奶知道稳婆前世的秘密。心想,这女子莫非真的就是个妖怪,要是那样,就更不能嫁了。放在家里养着,总不至于害自家人,要是嫁出去,害了别人,那这个德就缺大了。从此,就再也不提女儿婚嫁的事。

其实用不着爹娘着急,媒人说合,二奶的心里早就有人了。这人不是本乡子弟,而是从外地来的一个铁匠的儿子,名字就叫铁汉。我们那地方把外乡人都叫外水佬,大约是说他们都是经过外地的水码头过来的。一个姑娘跟了外水佬,在村人眼里,就是个本地没人要,嫁不出去的货。在父母眼里,就是铁了心要抛弃父母家人远走高飞,永远跟娘家人断了往来。村里的女人议论起来,还有点骚浪不淑,跟野男人跑的意思,总之不是什么好事。

二奶才不管什么好事不好事,她就喜欢铁汉,愿意嫁给他,跟他走村串户,浪迹天涯,再苦再累也不怕。铁汉人长得好,心肠也好。二奶第一眼看到他,就喜欢上了。那天二奶到东头水塘挑水,正经过铁汉家支在柳树下的打铁炉,水桶的铁箍松了,水流了一地。那时,铁汉正押着父亲的小锤点子,在挥动一把大铁锤。见二奶的水桶箍松了,赶紧跑了过来,三敲两打就把铁箍紧好了,还帮二奶再去水塘里挑了一担水上来。从这天以后,铁汉就一脑袋扎进二奶的心窝子里了。睁开眼是铁汉,闭上眼还是铁汉,连三餐饭也要端着碗跑到东头的柳树下去吃。一有空就拉着铁汉到田畈里疯跑,有时还要摇上自家的小船,双双下湖采菱角摘莲蓬。有人还说看见他俩在荷叶深处抱着亲嘴,亲完嘴后就做了那事也说不定。

事情到了这一步,二奶的爹娘也没有别的办法,只有黑下一条心,赶快把她嫁了,就托媒人在山里给她找了一个人家。媒人到家的那天晚上,二奶做了一个梦,在梦里,生前最疼爱她的奶奶对她说,你爹娘要把你嫁到山里去,你要想跟铁汉走,就赶紧跑吧。第二天一早,二奶的爹娘发现二奶不见了,就到村东头来找铁汉的爹。铁汉的爹也说,一早就不见铁汉的人影,他也不知道去哪里了。二奶的爹就叫了几个后生,带上绳子,分头去追。晌午时分,有一路追兵押着五花大绑的二奶回来了。经过村东头的时候,铁汉的爹问,铁汉呢,有个后生说,跳江里了,就没有后话。

二奶被押回家后,她爹把她关在一个柴房里,不让她出门,就等着山里的轿子前来接人。二奶静静地坐在柴房里,不哭也不闹。村里的姊妹和嫂子媳妇来劝她,她只望着人笑。这一笑不打紧,来劝她的人就想到了接她出生的那个稳婆,生怕二奶把她们不知是好是坏的前世说了出来。照老人的说法,今生投胎做人的,前世大半都是畜生。六道轮回,不能总是做人。倘若说自己的前世是头狼猪,或者是条母狗,岂不丢死人了,所以都只看了一眼也就走了。这事传到了山里,山里的轿子也不来了。二奶就这样在家里养成了一个没嫁出去的老姑娘。

说二奶没嫁出去,是说她没有吹吹打打地被人接走,热热闹闹地跟人拜堂成亲。其实她自己一个人在暗地里把这婚嫁之事都完成了。就在铁汉跳江后不久,有天深夜,从二奶的房里传出一些平时不常有的动静,还听到一些奇怪的声音。二奶的爹娘就隔着门缝偷看,竖起耳朵偷听。原来二奶正在与铁汉拜堂成亲。隔着门缝看过去,屋里虽然只有二奶一个人,却有一个男子与二奶有说有笑,还夹杂着许多私房话和打情骂俏。这男子的声音分明就是铁汉,一点都不走样。二奶的爹娘不禁暗自吃惊。夜半时分,只听铁汉说,我白日里不能跟你相守,夜间必来相会,你等着我就是。而后就没有动静。

这边厢,二奶在跟铁汉拜堂成亲,那边厢,铁汉的爹不知儿子的下落,活不见人,死不见尸,正心急如焚。自己找了一阵子,没有找 着,没奈何,只得上二奶家要人。二奶的爹还算通情达理,答应让看见铁汉跳江的那几个后生帮他一起去找。铁汉的爹正要出门,二奶的房里却传出铁汉的声音,说,爹,不用找了,我在我舅家。铁汉的爹大吃一惊,转身要推房门。铁汉在门里说,别推了,你推我就走了。铁汉的爹只好站在门外破口大骂,说,你这个畜生,跟你老子装神弄鬼,你要把你老子急死。又怀疑有诈,说,你在你舅家,为何又躲到人家房里。铁汉说,我这不是怕你老人家着急,赶来报个信吗。铁汉的爹又说,你说你在你舅家,那我问你,你舅家有几口人,你舅妈姓什名谁,你有几个表弟表妹,你舅家的大门朝南朝北,门前有几棵柳树,树上有几个老鸹窝,铁汉都对答如流,分毫不差。铁汉的爹只好跺跺脚走了。第二天,就有人来报,说铁汉的爹一大早就挑着铁匠担子到他大舅哥家去找铁汉去了。

自从与铁汉成亲之后,每到夜半时分,二奶的房里就会传出她和铁汉的私房话。二奶的爹娘听了几次,无非是一些生活琐事,人情物理,就像平常人家小夫妻过日子唠的家常话一样。过了一些日子,二奶的爹娘从小两口的私房话中听出,他们好像有了孩子。听口气,还像是个大胖小子。此后,关于儿子的哺育和抚养,就成了小两口的主要话题。做了外公外婆,二奶的爹娘自然高兴,只可惜这不是真的,而是女儿的魔魇所生。二奶的娘禁不住抹着眼泪说,我可怜的儿哇。二奶的爹却摇摇头叹口气说,孽障。

经过这么一闹,四乡八里的人都知道,二奶能通阴阳,能知前世今生。这话传到一个阴婆耳朵里,这阴婆就找上门来,要收二奶为徒。起先,二奶的爹娘都不答应,说,好端端的一个女娃娃,做什么也不能去做阴婆呀,人不人鬼不鬼的,辱没先人。二奶说,我愿意。推个线车走亲戚,走百八十里地,累个半死,也只能见到那些活着的人,阴婆往地上一躺,就能让你见到死去的亲人,有什么不好。就跟来找她的阴婆走了。

这阴婆姓刘,原本是后山人氏,嫁到下乡来以后,因为干不了水田里的活计,又不愿做家务女红,仗着有几分姿色,整日里涂脂抹粉,东家出,西家进,捡耳朵,包打听,渐渐地就成了村里的信息中心。村里谁家有什么事,她都能说出来龙去脉,谁人遇到什么坎儿,她都能道出远缘近因,村里人也就把她当了半个神仙。

有一年,这刘氏得了一场大病,烧得满口胡话,三天三夜不醒。看了几次医生,也不见好转。她男人听她满口胡话,起先越听越急,不知如何是好。后来不急了,非但不急,相反,还越听越有味道,越听越想听。原来她把村里张家长李家短的故事,都讲了一遍。遇到有情节的地方,还手舞足蹈地表演一番。轮到要說话的时候,又模仿双方的语气,学说一通。维妙维肖,像本人一样。她男人听医生说,这病无性命之虞,烧退了也就好了。于是就放下了一颗心,见天守在她床前,听她演单口相声。病好了以后,这刘氏也就顺理成章地当起了阴婆,无师自通地干起了过阴这行当。家里人见她干不了别的,也就由她去了。

阴婆在乡下不是一个正当的职业,所以也就没有一个严格的职业规范。其主要业务范围,无非是过阴,治病,驱鬼,接生这几样。过阴是主要的,也就是帮你约会死去的亲人。这约会自然不是真实的,而是虚拟的。用今天的观点看,多少带有一点心理抚慰的意思。至于后面的那几项,都是派生出来的。在阴婆看来,但凡人体有病,都是恶鬼缠身,甚至女人难产,也与鬼魂附体有关。阴婆自谓能通阴阳,能知前世今生,作法驱鬼,念咒降妖,便能使病体痊愈,让鬼魂离身。这在今人看来,就是装神弄鬼,骗人钱财。所以,阴婆在我们乡下,又分文武两道。文道只帮人接通阴阳,武道就干些作法念咒降妖驱鬼的勾当。

刘氏未收二奶之前,只擅武道,于文道并不在行。有时跟人过阴,难免要闹出一些笑话。有一次,陈家湾的一个女人死了丈夫,思念心切,请她前去过阴,原意是想听听亡夫的声音,说几句体己的话。谁知这刘氏往晒筐里一躺,还没说上三句,就让夫妻俩为一件小事吵上了。女的说男的好吃懒做,男的说女的不会做家。女的说,人家说,男人是筢子,你这个没用的男人,就是个没齿的筢子。男的说,人家说,女人是筐,你这败家的婆娘,就是个没底的筐。阴婆过阴,接通了死者之后,本该由阴婆扮演死者与生者对话。这刘氏吵上了瘾之后,竟由她一人既扮演死者,又扮演生者,自己跟自己吵得个不亦乐乎。死者的弟弟实在看不过眼,没等吵完,就一把把刘氏从晒筐里抓起来,连同一袋糍粑豆丝的报酬,一起丢出门去。

二奶跟刘氏不同,二奶的强项是文道。二奶跟了刘氏之后,对刘氏的那一套作法念咒降妖驱鬼的法术,没有多大兴趣,却对沟通阴阳接引人鬼过程中的人情世故,体察入微。乡下人过阴,要见的多半是至亲之人,尤其是过世的高堂父母和死别的患难夫妻。儿女要见父母,自然是表达未尽的孝心。夫妻阴阳两隔,自然要诉说刻骨的思念之情。二奶都根据主家日常的生活状况和当下的心理状态,用主家熟稔的一个个具体的生活细节,或让生者发问,或代死者作答,或一并演绎生者死者的对话。让听的人如临其境,如膺其情,由不得你不潸然泪下。所以,二奶过阴,就免不了有许多人围观,常常把她睡在地上的晒筐围得水泄不通,像看杂耍艺人的街头表演一样。看到动情处,圈子外会响起一片感叹唏嘘之声。有那实在忍不住要哭出声的,会挤出人群,掩面而逃,跑到村头的一棵大柳树下,痛痛快快地放声大哭一场,哭完了再回来看二奶的过阴表演。有一次,有个寡妇请二奶去为亡夫过阴,寡妇对她的丈夫说,你冬天睡觉,双脚冰凉,我如今不能抱着你的脚睡,你自己脚下盖厚点。二奶代她的丈夫说,你不抱着我的脚,我就睡不着觉,天天晚上睁着眼睛想你想到大天光。听到这里,同村的一个嫂子竟哭得昏死过去。

说话间,就到了解放以后,人民政府要移风易俗,取缔封建迷信活动,阴婆过阴自然首当其冲。为了揭穿真相,教育群众,区上组织了一次斗争大会,专门揭露批判这些巫婆神汉。因为刘氏在当地名气很大,流毒很广,区上就把她拉到现场,要她在会前实地表演一番,让群众看看她的丑陋原形。

刘氏一上来,还是她那一套作法念咒的把戏。区上的人找来一个小伙子,这小伙子的母亲去世不久,想要刘氏问问他母亲在那边过得怎样。刘氏当即从怀里掏出一沓画了符的黄裱纸,又从纸里抽出三根线香,放在鼻子前闻了闻,就在地上摆着的晒筐前点着了。顿时香烟缭绕,异香扑鼻。然后,刘氏又双手合十,口中念念有词。不一会儿,就见她两眼翻白,哈欠连天,扑通一声倒在晒筐之内。临倒下去的时候,还不忘把自己的一双布鞋在晒筐外一正一反地摆平。然后才侧身睡下,像钟摆一样前后交叉地摆动双腿,表示她正在阴间行走。就这样走了一会儿,刘氏突然说,你是某某的娘吧,终于找见你啦,这一路山高水远,坑坑洼洼,高低不平,你叫我找得好苦哇,你可得叫你儿子多给我几个脚力钱。接着,就听那小伙子的娘开口说话。他娘说,儿哇,你辛辛苦苦派人到阴间来,找我何事。小伙子一听是娘的声音,赶紧回答说,娘,我想你,你在那边过得怎样。小伙子的娘就哭着说,这哪叫人过的日子呀,吃没吃的,喝没喝的,小鬼夜叉还一个个凶神恶煞的,不是用鞭子抽,就是用棍子捅。儿哇,我这是在阳间作了什么孽呀,阎王爷要罚我吃这样的苦,受这样的罪。小伙子一听,当即哭跪在地,说,娘呀,你别哭了,儿来救你,我回去就把家里的腊肉煮了,让姨婆给你送去。小伙子的娘说,儿哇,有你这份孝心就够了,腊肉还是留着你自己吃吧。小伙子就说,那儿子问娘,家里的腊肉放在哪里呢,我只看见娘腌,没看见娘放。小伙子的娘说,就在里屋的床底下,靠墙放着的罐子里装着的就是。小伙子就站起来说,哦,娘,晓得了,我回去就找。

就在刘氏和小伙子为着一罐子腊肉一问一答的时候,区上的一个年轻干部却在摆弄刘氏放在晒筐外的那双布鞋。那双布鞋的摆放原本是很有讲究的,刘氏让它一正一反地放着,就表示自己正在阴间行走。若是都摆正了,就表示自己就要醒来。若是都翻过去放,自己就永远醒不过来,也永远回不来了。只是眼前的这双布鞋,无论区上那個年轻的干部如何摆弄,晒筐里的刘氏都无动于衷,丝毫也不受影响。等到过阴完毕,这刘氏从阴身醒转过来,翻然坐起的时候,却发现她那双布鞋的两只鞋底都是朝上放着的。

要揭穿阴婆的这些把戏,其实并不困难。恰好这天又闹了一个乌龙,结果便传成了一个笑话。原来区上找的这个小伙子,是刘氏的一个远房表侄。虽然不常走动,但刘氏对他家的情况,却了如指掌,也熟悉他娘说话的声音语气。区上的人只想找一个不久前死了亲人的,对刘氏认不认识这人,与这人有没有什么关系,却没有仔细查问。不过,小伙子说他家有一罐腊肉,却是区上的人和小伙子合伙设下的一个圈套。目的是想试试这阴阳两界的事,刘氏是否真的巨细皆知。没想到刘氏以假当真,果然中了圈套。事完之后,这小伙子就当众否认了他家有腊肉的事。说他家穷,连饭都没得吃的,哪还有腊肉吃,他也从未见他娘生前腌过腊肉,引得台下的群众一阵大笑。

刘氏因为为人驱鬼治病,把孕妇难产当恶鬼附体,为鬼接生,背上了两条人命,经查,判了三年徒刑。二奶虽然也是阴婆,因为在群众中的口碑较好,又没干什么伤天害理的事,所以,也就没有特别追究,只叫她以后别搞这种封建迷信活动,好好在家劳动生产便是。这期间,二奶还参加了县里组织的一个学习班,有专门的老师向他们普及科学知识,让他们破除迷信,提高觉悟,加强改造,重新做人。在学习班上,二奶认识了一个年轻的女老师。这女老师听说了二奶的经历,对二奶很表同情。有一次饭后闲聊,这女老师便问二奶,铁汉到底是死是活,你后来有他的消息吗。二奶说,他水性好,死不了。老师说,这都过去好几年了,他后来为什么不来找你呢。二奶说,怕我爹吧。我爹见了他,还不把他活吃了。老师说,现在解放了,婚姻自由,不怕。二奶说,你们不怕,我们乡下人还是怕。

学习班结束之后,二奶便背上行李回村。一路上禁不住又想起了她和铁汉逃跑的事。那天逃到江边,就发现后边有人来追。铁汉说,你跟他们回去,我到我舅家暂避一时,我舅家离这不远,对,就是我跟你说过的那个舅舅。我顺水飘流,只需半日便到。等过了这阵子,你爹的气消了,我再来寻你。铁汉说完,就在来人面前扑通一声跳到江水里去了。二奶被那几个后生抓住,也不挣扎,由着他们五花大绑地押回村里来了。

二奶正这么一路走一路想着,不知不觉就到了村口。还没进村,就听见远处传来熟悉的打铁声。心想,莫非真的是铁汉寻来了,就加快了脚步。等她走到村东头一看,在那棵大柳树下,果然支着一个铁匠炉。那弯着腰敲打小铁锤的,不是别人,正是铁汉。只是这回铁汉的爹没有跟他在一起,而是二奶的爹娘站在铁汉身后,一边指着进村的大路,一边对铁汉说,看看,看看,快看看,是谁回来了。

二奶不久就跟铁汉在村里把婚事办了,一年后,果然生了一个大胖小子。二奶的爹娘这回真的做了外公外婆,自是说不出的高兴。想想当年空欢喜一场,又禁不住感慨万分。孩子满月的时候,县里的女老师也被邀请来吃满月酒。看到这个白里透红的大胖小子,二奶的老师就打趣说,这小子不是早就出生了吗,怎么现在才做满月呢。二奶也笑着说,我不是把他放在梦里养着吗,现在落地了,还得重新过满月。二奶的老师就故意摇头晃脑地打着啧啧说,哎呀呀呀,奇哉,奇哉,人家的儿子只生一次,你的儿子要生两回,这小子硬是比人家多一条命嘿,日后必定大富大贵,说得来客都禁不住哈哈大笑。

这老师后来把这个生了两回的孩子,连同二奶的所有故事,都讲给一个搞文学的人听。几十年后,这人在家躲避一场传染病,封城禁足,镇日与老伴对坐枯守。忽一日,心血来潮,就坐到电脑面前,把这个故事信手写了下来。老伴读毕,竟抚掌大笑,也学着那位女老师的口气说,妙哉,妙哉,杜康解忧,此物解闷,吾得救矣。

责任编辑 楚 风