儿童偶发分枝杆菌脓毒症1 例报告

符彬莎 黄梅会 王旭明

海南省人民医院海南医学院附属海南医院 1.儿科,2.检验科(海南海口 570000)

非结核分枝杆菌(nontuberculous mycobacteria,NTM)是指除了结核分枝杆菌复合群和麻风分枝杆菌以外的分枝杆菌。到目前为止,共发现170 种 NTM,且有增加趋势[1]。分枝杆菌分类方法多种,从对临床用药选择指导意义考虑,可将NTM 简单分为快生长分枝杆菌(rapidly growing mycobacteria,RGM)和慢生长分枝杆菌(slowly growing mycobacteria,SGM),其中RGM包括脓肿分枝杆菌、龟分枝杆菌、偶发分枝杆菌(Mycobacterium fortuitum,MF)、黏液分枝杆菌、耻垢分枝杆菌和龟分枝杆菌等[2]。RGM感染通常选用大环内酯类、氨基糖苷类和氟喹诺酮类等药物治疗。SGM感染通常选取大环内酯类和利福霉素类等药物,有时候需加用抗结核药物。目前国内外关于血液中分离MF 文献报道尚不多见,儿童血液中分离出MF 更是罕见[3-5]。现回顾分析1例儿童MF脓毒症的临床资料,并复习相关文献,以提高认识。

1 临床资料

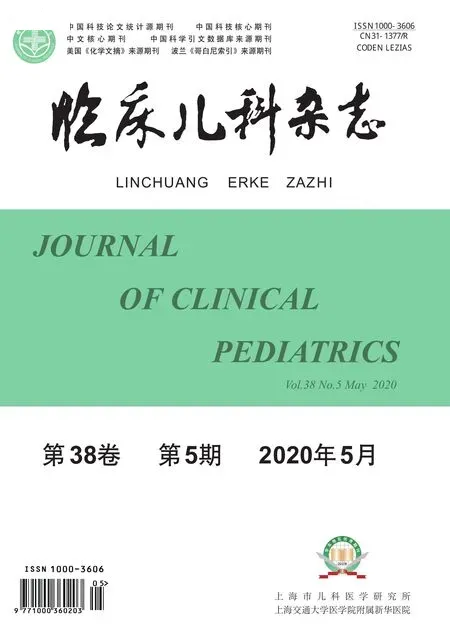

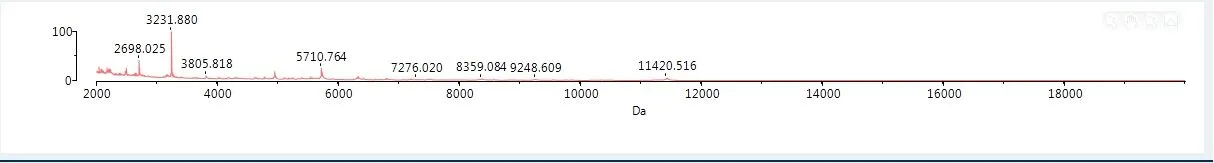

患儿,男,3岁8个月,因发热、咳嗽20天以“肺炎,脓毒症可能”收住海南省人民医院儿科。患儿入院前20天无明显诱因下出现发热,体温39℃,伴有阵发性咳嗽,外院予美洛西林、炎琥宁等治疗,效果欠佳。之后来本院门诊,予阿奇霉素3天等治疗,体温有好转,未复诊。入院前4天仍有发热,再次门诊,予头孢美唑、布地奈德加复方异丙托溴铵雾化等治疗,效果欠佳。患儿既往体健,1月余前曾进食“野生鸟类”,其余病史无特殊。入院体格检查:体温37.4℃,脉搏110次/min,呼吸25次/min,体质量19.1 kg;神志清,精神稍疲倦,反应可,发育正常,营养一般;全身皮肤黏膜无黄染,无皮疹、瘀点、瘀斑、出血点,全身无浮肿,浅表淋巴结未触及肿大;双眼结膜无充血,巩膜无黄染,口唇无发绀,口腔黏膜光滑,牙龈无红肿、渗血,无杨梅舌,咽充血,双侧扁桃体Ⅰ度肿大,无脓点;三凹征(-),双肺呼吸音粗,可闻及少许中小水泡音;心音有力,心率110次/min,律齐,各瓣膜听诊区未闻及杂音;腹软,无压痛、包块,肝、脾肋下未及,肠鸣音5次/ min;四肢活动自如,关节无红肿,毛细血管充盈试验<3s,神经系统检查无阳性体征。实验室检查:血常规白细胞计数6.42×109/L、中性粒细胞61.1%、淋巴细胞23.3%、血红蛋白117 g/L、血小板计数297×109/L,红细胞沉降率21.0 mm/h,血生化、凝血功能未见异常;肺炎支原体IgM 抗体弱阳性,副流感病毒抗体弱阳性,IL-6 244.10 pg/mL,降钙素原无异常,抗结核抗体、结核感染T细胞检测均阴性。胸部CT示支气管肺炎,胸腺可见。血培养涂片阳性后转种血平板和麦康凯培养基,培养48小时血平板可见针尖大小菌落,麦康凯培养基不生长,96小时可见灰白色或淡黄色,圆形、凸起、湿润的菌落。菌落革兰染色菌体为革兰阳性半透明,大小略长于结核分枝杆菌,细长直或微弯曲,粗细不一,有时有分支;菌体抗酸染色阳性。见图1。经VITEK MS 质谱鉴定为MF(图2)。

图1 菌落涂片镜下表现(×1000)

图2 偶发分枝杆菌质谱图

患儿入院后给予头孢哌酮他唑巴坦抗感染,复方福尔可定口服液、溴己新止咳化痰,维生素C 稳定细胞膜治疗,仍有发热。根据血培养结果,改为阿奇霉素抗感染,1周后复查血培养阴性,痊愈出院,随访至今无特殊。

2 讨论

近年来,RGM感染的报道逐年增多,日益受到重视。MF 属 Runyon IV 群的RGM,系革兰染色阳性且抗酸染色阳性的杆菌,属于条件致病菌,可侵犯人类各个器官,可累及肺部、皮肤及淋巴结等,感染者多为免疫力低下者,易引起术后感染或者院内感染,例如外科操作相关的感染[6]。然而免疫功能正常者也可能罹患播散性NTM病。本例患儿免疫功能无异常,血液中培养发现NTM,与报道一致[7]。免疫状态不同,感染此类细菌后对治疗的反应也不同[8]。

引起人类感染的最常见的RGM是脓肿分枝杆菌,主要引起大范围的表皮和软组织感染,也可在免疫缺陷患者中引起严重的播散性感染。而MF常引起皮肤软组织感染,较少引起肺部感染[9-10],血液中分离出此菌实属罕见,如果血培养发现MF 往往诊断为播散性偶然分枝杆菌病,但痰标本分离出偶然分枝杆菌多为呼吸道定植或标本污染[11]。RGM广泛存在于土壤、灰尘和水中,有些也存在鸟类及某些动物中[12]。目前尚未发现人与人之间的传播。本例患儿发病前曾进食“野生鸟类”,可能为其感染来源。

儿童MF 感染者症状、体征无特异性[13],且常规细菌培养不易检出,易漏诊而延误治疗。成人非结核分枝杆菌耐药程度高,治疗难度大,疗程长。目前对NTM 的治疗在国内外均无统一的方案,NTM 的药敏研究结果对于 NTM 治疗具有重要意义。快速生长分枝杆菌对常用的β-内酰胺类和抗结核药物有耐药性,对阿米卡星等氨基糖苷类抗菌药物敏感,但这些药物不适宜儿童使用,增加了选药的难度。本例患儿在第一次使用阿奇霉素后体温好转,可能只是暂时控制细菌生长,并未将其完全从患儿体内清除。入院后规范使用阿奇霉素治疗后病情得到控制,未出现严重并发症,可能与治疗及时有关。因此,若儿童血液中培养出此类细菌,可优先应用大环内酯类药物,同时等待菌种鉴定及药敏结果。然而虽然MF对大环内酯类药物敏感,具体疗程尚未可知。

儿童感染MF 相关报道较少见,可能与临床医师对其认识不足及实验室条件受限有关。因此,在疾病诊疗过程中,临床医师尤其儿科医师应提高对RGM的认识,积极寻找病原菌,检验人员应该了解国内外最新的 NTM 鉴定技术,提高 NTM 检验技术水平,及时、准确地向临床医师报告检验结果,尽早确诊,早期干预,避免或减少并发症的发生。