就故宫本《游春图》鉴定问题与傅熹年先生商榷

袁有根

(山西师范大学,山西 临汾 041004)

现藏北京故宫博物院的由宋徽宗题签过的展子虔《游春图》(图1),正如傅熹年先生自己所说,“是数百年来颇负盛名的一幅古代绘画”[1]16,一向被鉴定家看作是展子虔真迹。然而傅先生却突发奇议,在《文物》1978年第11期发表了一篇《关于“展子虔〈游春图〉”年代的探讨》(此文后收入《傅熹年书画鉴定集》),提出了“《游春图》是北宋的复制品,也可能就是徽宗画院的复制品”[1]31的奇谈怪论。

傅熹年先生的文章发表后,曾经用十五根金条买回《游春图》,又无代价地捐献给故宫博物院的大收藏家张伯驹先生撰文反驳傅熹年先生。但因张先生年高体衰,未能查阅文献资料,只能简略言之。反驳傅先生的奇谈怪论的重任,就落在了我们这些晚辈的身上。

一、傅先生选择的否定《游春图》的突破口

傅先生否定《游春图》所选择的突破口是什么呢?是宋末元初周密在《云烟过眼录》中关于《游春图》的两段记述。傅先生说:“对这一件《游春图》的看法,在古代就是有分歧的。元周密在《云烟过眼录》中两次提到这幅画。第一次只是说,‘展子虔《春游图》,徽宗题,一片上凡十余人。亦归之张子有’,未加评论。第二次则说:‘展子虔《春游图》,今归曹和尚。或以为不真。’他对这幅画的真伪提出了怀疑,但行文简略,没有说明具体疑点,也没有说明是哪些人的看法。”[1]16

傅先生在古人中找到了他的知音。乍一看,好像早在周密时期就对《游春图》的真伪问题提出了疑问。他现在论证《游春图》的真伪,并举出了很多例证,好像是对周密关于《游春图》真伪的见解的补充。

那么,周密在《云烟过眼录》中究竟是怎样谈展子虔《游春图》的呢?

周密在记载胡泳所藏书画和工艺作品时这样说:

胡存斋泳所藏

范长寿《西域图》,长三丈余,徽宗书题签,后归张子有。

展子虔《春游图》,徽宗题,一片上凡十余人,亦归之张子有。[2]358

周密在记载马子卿所藏书画和工艺作品时这样说:

马子卿绍号性斋所藏

萧遘《幽公帖》,明昌题。

……

展子虔《春游图》,今归曹和尚,或以为不真。[2]366

周密在这里谈的是两家所收藏的展子虔《游春图》。胡泳家所收藏的《游春图》,有宋徽宗的题签。马子卿家所收藏的《游春图》没有宋徽宗的题签。如果胡泳家所收藏的《游春图》就是马子卿家所收藏的《游春图》,那么,周密应该写明张子有家《游春图》后又归马子卿,今又归曹和尚。显然周密在两处提到的展子虔《游春图》并非同一幅《游春图》。周密只说没有宋徽宗题签过的马子卿家收藏的展子虔《游春图》“或以为不真”,而没有说有宋徽宗题签过的胡泳家藏的展子虔《游春图》“或以为不真”。而现藏故宫博物院的展子虔《游春图》是周密所记曾藏胡泳家,后归张子有的有宋徽宗题签的展子虔《游春图》。傅先生选的这一否定《游春图》的突破口选错了。

二、驳傅熹年否定《游春图》的根据和理由

傅先生要否定《游春图》,从哪里入手呢?

傅先生说:“《游春图》是山水画,画中又有人物、鞍马、建筑物。如果仅仅从山水画的风格特点来分析,目前可资比较的只有敦煌石窟中一些隋代壁画。但二者除了地域上的悬隔之外,还有壁画与绢素画的差别,论者可以各执一词,不容易取得一致意见。如果从画中所表现出的人物服饰和建筑物的特点来分析,则较易达到目的。因为前代人不能穿后代人的衣冠,不能住后代形式的房子,这是十分浅显的道理。唐张彦远《历代名画记》中说:‘详辨古今之物,商较土风之宜,指事绘形,可验时代。’”[1]17应该说傅先生所谈的这一点还是对的。问题在于他所使用的关于服饰、建筑的有关资料是否确凿、准确。张彦远批评“吴道玄画仲由,便戴木剑,阎令公画昭君,已着帏帽”,是因为“木剑创于晋代,帏帽兴于国朝”[3]21,时间界线卡得非常肯定。而傅先生用于验证《游春图》是否隋代作品的人物幞头和建筑物的斗栱、鸱尾、兽头的形制,是否能够确切地说明《游春图》根本不是隋代的作品呢?

(一)关于幞头

1.傅先生以幞头来否定《游春图》的理由及其错误

傅先生说:“《游春图》中所画人物戴幞头。其特点是:巾子直立,不分瓣,脑后二脚纤长,微弯,斜翘向外。”[1]17

图1 故宫博物院藏隋展子虔《游春图》卷

接着,傅先生引经据典地大讲了一番幞头形制及其发展历史,并根据出土文物画了一整张各个时期的幞头形制。(图2。在《傅熹年书画鉴定集》中为“插图10”)最后得出结论说:“仅就《游春图》中所画幞头为高而直立,不分瓣的巾子而言,已可确定其不合隋及初唐形制。把《游春图》中所画巾幞形象和插图10所列唐代巾幞演变举例相比较,就可以发现它比较近于晚唐的特点,与敦煌144窟晚唐供养人像的幞头较近似。这样,就巾幞形制而论,《游春图》的时代上限恐难超过晚唐。”[1]20

傅先生以幞头来否定《游春图》犯了如下错误:

其一,傅先生犯了以偏概全的错误。中华人民共和国成立以来,出土发掘了一些墓室壁画和墓葬陶俑,但只是一些,而不是大量,更不是全部,并不能将古代幞头的演变都反映出来。怎么能以这几座墓的墓葬品和墓室壁画的幞头形式就断定《游春图》中的幞头形式不是隋代幞头形式呢?

其二,犯了不公平的缺席审判的错误。傅先生在幞头问题上采取了不公平的缺席审判的方法。傅先生自己承认“隋代幞头的形象,目前还没有看到”[1]20。既然“隋代幞头的形象,目前还没有看到”,你怎么能断定《游春图》中的幞头形式不是隋代的幞头形式呢?既然“隋代幞头的形象,目前还没有看到”,又怎么能武断地说隋代的幞头不应该“为高而直的,不分瓣的巾子”呢?

其三,犯了以主观臆断来代替实事求是地进行客观分析的错误。如傅先生本人就承认“隋代幞头的形象,目前还没有看到”,然而他又发了这么一段议论:“隋末开始,在幞头之下加一个‘巾子’,扣在发髻上,其作用相当于一个假发髻,以保证能裹出固定的幞头外形。巾子的质地有桐木、丝葛、纱罗、藤草、皮革等”。[1]18傅先生的这段议论,好像傅先生本人就是隋代人一般,对隋代的幞头形式了解得清清楚楚,以至“相当于一个假发髻”的作用都说得上来。然而别忘了傅先生本人是承认“隋代幞头的形象,目前还没有看到”的。既然如此,傅先生关于隋末幞头的形式岂不是纯属胡乱推测。况且,幞头的巾子怎么会“相当于一个假发髻”呢?幞头是男子的服饰,男子还要搞一个假发髻吗?又如他说:隋代幞头的形象,“从上述唐代幞头发展情况看,它应当近似于‘平头小样’,甚至于只是一幅罗帕,下无巾子,比‘平头小样’还要更矮、更简单”。[1]20这样的推测也极其主观武断。我们以共和国成立以来的服饰头饰的变化为例,来说明这一问题:共和国成立初期,大姑娘都是扎一个长辫子。大概是1958年以后,一般是扎两个辫子。扎一个辫子者,被视为顽固。20世纪80年代以来又有扎一个辫子者。我们不能说20世纪60年代崇尚两个辫子,20世纪80年代开始出现扎一个辫子,就说以前没有扎一个辫子的。在服饰上往往是时了古,古了时,怎么能说武德初尚平头小样的巾子,隋代就一定“近似于‘平头小样’,甚至于只是一幅罗帕,下无巾子,比‘平头小样’还要更矮、更简单”,而不应该“为高而直立,不分瓣的巾子”呢?

图2 傅熹年所绘各个时期的幞头形制

其四,犯了睁着眼睛说瞎话的错误。傅先生说:“把《游春图》中所画巾幞形象和插图10所列唐代巾幞演变举例相比较,就可以发现它比较近于晚唐的特点,与敦煌144窟晚唐供养人像的幞头较近似。”[1]20《游春图》中的幞头形式和傅先生所说的敦煌144窟晚唐供养人像的幞头根本不一样。敦煌144窟晚唐供养人像的幞头脑后二脚(因为是侧面,图中只能看到一脚)基本上是平的而稍往下垂,与公元340年敦煌绢画所画幞头的脑后二脚垂的程度大体相同。怎么能说《游春图》中所画巾幞形象与敦煌144窟晚唐供养人像的幞头较近似呢?就按傅先生所附“插图10”唐墓壁画人物和唐俑的巾子与展子虔《游春图》中之幞头相比较,《游春图》中的幞头形制不是与敦煌144窟晚唐供养人像的幞头较接近,而是与公元631年李寿墓、公元664年郑仁泰墓、公元706年章怀太子墓壁画和墓俑的幞头形制较接近。而这些墓室壁画和墓俑都是初唐的作品,距离隋代不远,正可以说明《游春图》中的幞头形制符合隋代的幞头形制。为什么傅先生不实事求是地去论证这一问题,而要睁着眼睛说瞎话呢?周锡保先生所著《中国服饰史》第86页摹汉画像砖拓本《宴饮》图(图3。宝成铁路沿线出土)中持酒杯男子所戴幞头,就与《游春图》中幞头较相近。从汉晚期至隋有三百多年的历史,幞头形制发展演变成《游春图》中的形式也就完全有可能了。

图3 东汉画像砖《宴饮》(引自周锡保《中国服饰史》)

2.从我国幞头的发展史看,傅先生以幞头来否定《游春图》是徒劳的

我们不妨再通过古文献和服饰专家们的研究成果来熟悉一下我国幞头的发展史。

一般来说,谈到幞头,都认为是起于北周武帝建德年间,如《新唐书·车服志》说:“太宗尝以幞头起于后周”[4]527;《宋史·舆服志》说:“幞头。一名折上巾,起自后周”[5]3564;李时珍《本草纲目》说:“幞头,朝服也。北周武帝始用”[6]33。而沈从文先生则认为:“结合壁画和墓俑图像分析,若指广义‘包头巾子’或平顶帽而言,商代早已使用。”[7]237这就是说,幞头最为原始的雏形,可以上追到商代。

又据《隋书·礼仪志》记载:“巾,案《方言》云:‘巾,赵、魏间通谓之承露’。”[8]272

到汉魏时期,这种形式又有了进一步发展,《隋书·礼仪志》记载:

《郭林宗传》曰:“林宗尝行遇雨,巾沾角折”。又袁绍战败,幅巾渡河。此则野人及军旅服也。制有二等。今高人道士所著,是林宗折角;庶人农夫常服,是袁绍幅巾。故事,用全幅皂而向后襆发,俗人为之襆头。[8]272

周锡保收录在《中国古代服饰史》第86页摹汉画像砖拓片《宴饮》图中持酒杯男子就戴有类似幞头样式的东西,周锡保先生认为“或为汉晚期幅巾的雏形”[9]86。

《隋书·礼仪志》又说:“自周武帝裁为四脚,今通于贵贱矣。”[8]272关于幞头的这段发展历史,张彦远有一段话说得明白。张彦远在《历代名画记·论师资传授南北时代》中说:“且如幅巾传于汉、魏,幂离起自齐、隋,幞头始于周朝,巾子创于武德。”并在“幞头始于周朝”一句后自注说:“折上巾军旅所服,即今幞头也,用全幅皂向后幞发,俗谓之幞头,自武帝建德中裁为四脚也。”[3]21傅熹年引唐封演《封氏闻见记》说:“近古用幅巾,周武帝裁出脚,后幞发,故俗谓之幞头。”[1]17汉、魏时的幅巾,到北周武帝建德中裁为四脚,便发生了一个大的变化,叫成幞头了。此时的幞头样式应该是沈从文先生所说的材料用黑色纱罗,上部作小小突起,微向前倾,用二带结住,后垂或长或短二带。(沈从文先生认为这种幞头式样,实出于北齐到隋代,就“北周武帝建德中裁为四脚”来考察,这种幞头式样应是北周建德年间到隋代的幞头式样,北齐时尚未裁出四脚,故不可能“用二带结住,后垂或长或短二带”[7]237。

到了隋代,幞头又有了一个明显的变化,那就是内外黑漆,以桐木为之。隋炀帝大业十年(614年)礼部尚书牛弘上疏曰:“裹头者,内宜著巾子,以桐木为,内外黑漆。”[1]17幞头后面的那两个脚(两条巾子)也就由软式变成了硬式。这就是《宋史·舆服志》中所说的“隋始以桐木为之”[5]3564。但也并不是所有的人从此时统一“以桐木为之”,而是有的人“以桐木为之”,有的则不“以桐木为之”。“文官又有平头小样巾,百官常服同于庶人”[4]527。

到了初唐,“太宗尝以幞头起于后周,便武事者也。方天下偃兵,采古制为翼善冠,自服之。又制进德冠以赐贵臣……自是元日、冬至、朔、望视朝,服翼善冠,衣白练裙襦。常服则有袴褶与平巾帻,通用翼善冠。进德冠制如幞头,皇太子乘马则服进德冠”[4]527。翼善冠是什么样子,我们也说不清楚,从“采古制为翼善冠”一语可知翼善冠有点回复到了北周武帝之前的服饰形式,当然也不可能完全是北周武帝之前的形式。唐初,虽然唐太宗对服饰进行了较大的改进,但在平时人们还有戴隋朝或隋朝以前幞头的。如《步辇图》中唐太宗所戴幞头后面的两个脚还是软式的,而《步辇图》中最左边的那个人的幞头后面的两个脚就是硬式而且短宽,和韩滉《文苑图》中的幞头两脚相似。《步辇图》中唐太宗所戴的幞头显然是隋大业十年之前的幞头样式。沈从文先生又把他前面所说的北齐到隋代的幞头式样称为“唐式幞头”,认为北齐到隋代的那种幞头式样到唐代仍然延用,到唐初才定型。[7]237

《新唐书》记载:

至中宗又赐百官英王踣样巾,其制高而踣,帝在藩时冠也。其后文官以紫黑絁为巾,赐供奉官及诸司长官,则有罗巾、圆头巾子,后遂不改。[4]529

这“圆头巾子”就是沈从文所谓的“圆翅幞头”。韩滉《文苑图》中的幞头正是这种形式。然而并非所有的人都戴这种“圆头巾子”的幞头,这时还依旧流行那种没有桐木的软巾子幞头,如张萱《虢国夫人游春图》前面两位穿男装的人,是两脚下垂,而且很长。

宋毕中询《幙府燕闲录》云:

唐中叶以后,谓诸帝改制,其垂二脚或圆或阔用丝弦为骨,稍翘矣。臣庶多效之。[10]280(周锡保引文“丝弦”二字作“铁丝”,似应作铁丝,否则不会“稍翘矣”)

这时的幞头就出现了两脚上翘的幞头形式,唐人《百马图》、韦偃《牧放图》中放牧人所戴幞头就是上翘的。韦偃是唐玄宗时期的画家,可见唐玄宗时期,幞头式样已出现了幞头两脚上翘的情况。然而此时的幞头两脚并非都是上翘,也有下垂的,而下垂的又有软式和硬式两种情况,前面所提的张萱、周昉都是这一时期之后的画家。

而到了五代和宋代就出现了平脚的幞头。《宋史·舆服志》就说“五代渐变平直。国朝之制,君臣通服平脚”,在乘舆的时候,才“服上曲焉”[5]3564。关于五代北宋平脚的幞头式样可以找到不少例子,例如,宋太祖的画像,就是这种样式。宋人《中兴祯应图》、宋人《人物图卷》、宋人《历代帝王像》都有这种样式。然而此时也还有戴两脚下垂的幞头,如顾闳中《韩熙载夜宴图》中的幞头式样就是这样。也有戴“圆头巾子” 幞头的,如周文矩《重屏会棋图》中左边那个人物所戴的幞头就是这样。沈从文没有搞清这种幞头是唐中宗时期就已有的,竟以此来否定韩滉《文苑图》。

从上面所谈的幞头式样的演变形式,各个时间段确实有各个时间段的特色,然而这各时间段内的幞头式样又不是一刀切地体现了这种特色。从北周武帝裁为四脚到五代、两宋,就一直有两脚下垂的幞头样式。从隋代以桐木为之之后,又一直既有有桐木为之,又有无桐木为之的样式。我们再看《游春图》中幞头式样。《 游春图》中的幞头两脚下垂,硬式,显然符合文献中记载的“隋始以桐木为之”的历史。至于傅熹年所认为的隋代的幞头应当近似于‘平头小样’,甚至于只是一幅罗帕,下无巾子,比‘平头小样’还要更矮,更简单”的问题,《新唐书》说:“初,隋文帝听朝之服,以赭黄文绫袍,乌纱帽,折上巾,六合靴,与贵臣通服。……文臣又有平头小样巾,百官常服同于庶人”[4]527。看来,隋朝确有平头小样巾。但这平头小样巾是文官圈内的服饰,且在文官圈内也只是“又有”,而不是所有的文官都戴平头小样巾。自从周武帝“裁为四脚”就已经出现了后面隆起,下垂巾子的幞头式样。到了隋代又以桐木为之,下垂的巾子由软式演变为硬式,怎么能说隋代的幞头式样都是“近似于‘平头小样甚至于只是一幅罗帕,下无巾子”呢?傅先生用后世的个例来验证前代的绘画作品合适吗?又何况《游春图》中的幞头式样,根本不同于他所说的晚唐敦煌壁画中的幞头式样呢?古人有文官坐轿武将骑马之说,《游春图》中戴那种前矮后高,后有巾子的幞头,俱是乘马之人,而非坐轿之人,说明并非文官来春游,所戴幞头不是 “平头小样”的形式也就是理所当然的了。

从唐中宗开始,幞头出现了圆头巾子的式样。到唐玄宗时期幞头又用铁丝为骨,后面的巾子“稍翘矣”。而到五代、宋代,幞头的两脚渐变平直。这才是幞头样式的发展和变异。而像《游春图》中的幞头式样是从北周武帝“裁为四脚”之后出现的幞头样式的基础上,到了隋代又“以桐木为之”,后面的两脚由软式变为硬式。这正是隋大业十年之后的幞头样式。(图4)而这种幞头样式又一直延续了下来,直到五代顾闳中画《韩熙载夜宴图》,还有这种幞头样式。这是幞头样式的延续性。傅先生用从隋代延续下来的幞头样式来证明《游春图》不是隋代作品是极为错误的。傅先生说:“隋代幞头的形象,目前还没有看到”,而实际展子虔的《游春图》的幞头形象正是“隋代幞头的形象”,只不过傅先生千方百计要将《游春图》定为北宋作品罢了。

从幞头形制上来否定《游春图》是展子虔真迹是徒劳的。

(二)关于斗栱

傅先生说:

《游春图》在右上角画有一所殿宇,前有面阔一间的大门,门左右有廊,东西有面阔各三间的配殿,正中是一座重檐歇山屋顶的正殿,下檐面阔三间,明间挂帘,次间设直棂窗。下檐三间四柱上均有斗栱。明间的斗栱在檐柱上,叫柱头铺作。次间的斗栱在角柱上,叫转角铺作。在二柱间的阑额上没有斗栱,即没有补间铺作。正殿的上檐共画五朵斗栱。因为所画正殿尺度很小,上下檐斗栱都是仅表示出栱的轮廓,可以把它视为柱上用一横栱,梁与栱十字相交,伸出梁头,做成一跳向外挑出的华栱承托檐檩(这在宋式叫“斗口跳”);也可以视为是柱上只用一个横栱,上加三个小斗(即通常说的“一斗三升”,宋式叫“杷头栱”,如果用在柱头上,梁和横栱十字相交,伸出梁头,做成耍头形,叫“杷头绞项”);还可以视为在大斗上仅用一根横栱承檐檩,其上不加小头(宋式叫“单头支替”)。总之,图中所表现的是最简单的斗栱。(着重号是引者加的)

重檐建筑的构造特点就是上檐柱子必须比下檐柱退进一圈。一般是每面退进一间,至少也要退入半间。从所绘正殿外形轮廓看,可能是每面退入半间。这样,上檐所绘五朵斗栱中,最外侧两朵在上檐角柱上,是转角铺作,其次二朵在上檐明间柱上,是柱头铺作,正中间的一朵,在明间阑额上,是补间铺作。当然,也不能完全排除上檐每面退入一间的可能,如是这样,则中间三朵斗栱都是补间铺作……而这补间铺作的斗栱形式和柱头上所用的斗栱是完全一样的。[1]20

《游春图》是一幅小画,纵不过43厘米,长不过80.5厘米,画中的殿宇建筑正如张伯驹先生所说是“仅盈寸之建筑”。然而傅先生对这“仅盈寸之建筑”却论述得头头是道。不过他还是一会儿“可以把它视为……”,一会儿又“也可以视为……”,一会儿又“还可以视为……”。傅先生为什么对这“仅盈寸之建筑”作如此详尽的论述呢?目的是要否定《游春图》。这种手法叫做欲擒先纵。

他根据北魏至五代石窟壁画、石刻、墓室壁画、明器和现存的殿宇实物绘制了20个小图,依据这20个小图来探索隋到初唐间补间铺作的一些特点,[1]20用它来核对《游春图》中所绘的殿宇斗栱,看它是否符合隋制。

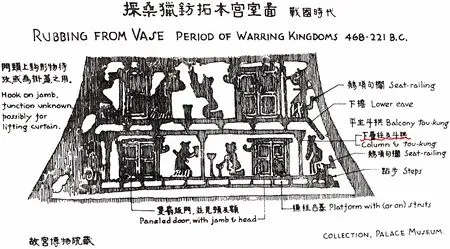

图5 战国《采桑猎钫》拓本中的《宫室图》(引自梁思成《中国建筑史》)

在他根据他所列举的20个图例对南北朝、隋、唐斗栱的一些特点进行了分析、探索之后,又把隋至唐近三百年间,补间铺作做法的变化大致分为三个阶段进行论述。第一阶段,隋至初唐。这一阶段的特点是:“只用叉手,不用栱,不向外挑出,小建筑或不用补间铺作。到初唐时,出现只用一短柱上托一斗的形式,比叉手更简化,这在宋式中称为‘斗子蜀柱’。当柱头斗栱挑出层数多时,则下用叉手,上用斗子蜀柱”。傅先生所说的第一阶段指的是隋至初唐。然而他又说:“这种做法历盛唐、中唐直至晚唐。”[1]21

第二阶段,约在高宗武后之际(按,高宗武后之际仍属初唐)经盛唐至中唐。“这阶段补间铺作的特点是已开始向外挑出华栱,但它比柱头铺作挑出的层数少,也不是从最下一层向外挑,它比柱头铺作要简单些、小些,二者的外形轮廓是不一样的。”[1]21

第三阶段,“大约从晚唐开始,建筑物的面阔发生变化,由初唐以来的各间面阔相等,变为明间最宽、次梢间递减。但是,根据外观上一致的要求,明、次梢间所用檐檩和罗汉枋的断面又还得相同,这就更需要在明间加中间支承,以防檩、枋下垂,于是补间铺作的挑出层数就再次增加,一直托到挑檐檩下。这时补间铺作的挑出层数和外形轮廓就和柱头铺作全一样了。这样的例子目前所知最早为四川乐山龙泓寺净土变石刻,据辜其一教授研究,它是晚唐作品,现在实物则以山西平顺天台庵为最早,它是唐末的建筑”[1]21。

傅先生论述了隋至唐末补间铺作做法变化的三个阶段以后,得出了这样一个结论:“把《游春图》中殿宇的斗栱特点和上述三个阶段相比较,可以很清楚的看出:它的补间铺作与柱头铺作做法相同,与第一、二阶段的特点不合,而与第三阶段相同。尤其是第三阶段中平顺天台庵的斗栱,与它更是十分近似。因此,就斗栱特点来说,《游春图》的时代不能早于晚唐,与隋制相差甚远。”[1]22

在这里我们提出如下问题:

(1)关于斗栱的形式。傅先生从壁画、明器和建筑实物中共列举了十九个例子(隋代九例,唐代十例),傅先生就仅凭这十九例,便归纳出了隋至唐末近三百年在斗栱运用上补间铺作变化的三个阶段,是否有以偏概全之嫌呢?难道从隋代到唐末,使用斗栱的建筑就只体现在这十九处的壁画、明器、石刻和建筑实物上吗?像乐山龙泓寺造像中的建筑,平顺天台庵建筑、平顺大云院建筑的斗栱形式,在中唐、盛唐、初唐、隋代的全国各地是否也有,你能作出肯定的回答吗?乐山龙泓寺造像中的建筑、平顺天台庵建筑、平顺大云院建筑的斗栱形式,只能说明在晚唐还使用这种斗栱的建筑形式,不能说明这种斗栱的建筑形式到这个时期才产生。辜其一教授只是说四川乐山龙泓寺净土变石刻是晚唐作品,并没有说乐山龙泓寺石刻中的那种斗栱形式是晚唐时才产生的。这些难道不是极为浅显的道理吗?怎么能以这几处的例子来断定《游春图》就是晚唐作品呢?

图6 汉石阙数种(引自梁思成《中国建筑史》)

(2)关于斗栱的使用。商代的妇好偶方彝已见斗栱的雏形,战国青铜器造像花纹中,可见较完整的斗栱图像。[11]24梁思成先生说,北京故宫博物院藏战国时代《采桑猎钫》拓本中的《宫室图》“上端有斗栱承枋,枋上更有斗拱作平坐”[12]25。(图5)梁思成先生的《中国建筑史》中还搜集了汉石阙数种。(图6)其中有四川渠县冯焕墓阙、河南嵩山少室石阙、西康雅安高颐阙,并摄有高颐阙、冯焕墓阙的实物照片。这些石阙上面都有斗栱的形象。[12]40—43梁思成先生说:

汉斗栱实物,见于崖墓、石阙及石室。彭山崖墓墓室内八角柱上,多有斗栱。柱头上施栌斗即大斗,其上安栱,两头各施散斗一;栱心之上,出一小方块,如枋头……川康诸石阙所刻斗栱,则均于栌斗下立短柱,施于额枋上。……明器中有斗栱者甚多,每自墙壁出栱或梁以挑承栌斗,其上施栱,间亦有柱上施栌斗者。‘一斗三升’颇常见。又有散斗之上,更施较长之栱一层者,即后世所谓重栱之制。……画像石所见斗栱多极程式化,然其基本单位则清晰可稽。其组合有一斗二升或三升者,有单栱或重栱者;有出跳至三四跳者;其位置则有在柱头或补间者。[12]55

梁先生在列举了上述的例子后说:“纵观上述诸例,可知远在汉代,斗栱之形式确已形成。”[12]55接着,梁思成先生又以龙门古阳洞北魏石窟、云冈北魏石窟、天龙山北齐石窟谈了魏齐时的斗栱。[12]93在谈到唐代的斗栱时,梁先生说:“唐代斗栱已臻成熟极盛。”[12]144他以现存实物及间接材料,将唐代斗栱形式归纳为六种,即:一斗、把头绞项作(即一斗三升)、双杪单栱、人字形及心柱补间铺作、双杪双下昂、四杪偷心。梁思成先生在谈唐代斗拱这六种形式时说:

一斗,为斗拱之最简单者。柱头上施大斗一枚以承檐椽,如用补间铺作,亦用大斗一枚。大雁塔、香积寺塔之斗栱均属此类。北齐石柱上小殿,为此式之最古实物。[12]144

在长期的实践中,斗栱肯定在逐步地发展变化。就一般情况来说,事物的发展总是由简单到复杂,由低级到高级地发展的。在崇尚宗教的唐宋时期,斗栱形制的变化更应该是这样。傅先生自己也说“约在高宗武后之际,唐代的建筑技术有较大的发展,一些大的建筑物结构复杂,斗栱挑出层数也相应增多”,晚唐时期“补间铺作的挑出层数就再次增加”吗?自然,原来的斗栱的简单形式也会在某些地区继续保留下来。傅先生在谈到《游春图》中的斗栱时说:“总之,图中所表现的是最简单的斗栱。”既然是最简单的斗栱,那么,就应该是在战国时期就已经使用的斗栱形式。至迟也应该是梁先生所说的北齐石柱上小殿的斗栱形式,怎么可能是晚唐时期的斗栱呢?乐山龙泓寺造像中的斗栱形式,平顺天台庵的斗栱形式都是很简单的斗栱形式,只能说明晚唐之前的古时候的斗栱形式保留到了晚唐时期,不能说明这种斗栱形式是晚唐时期才产生的。而《游春图》中的斗栱形式如果说和晚唐时期的乐山龙泓寺造像、平顺天台庵的斗栱形式相一致的话,那就说明像乐山龙泓寺造像里的斗栱形式、平顺天台庵的斗栱形式在隋代建筑中也有使用。傅先生不是以隋代绘画作品《游春图》有这种建筑形式,而认识到这种建筑形式在隋代及隋代之前就已经产生;却从晚唐石刻和建筑实物中有这种建筑形式,而否定《游春图》是隋代作品。这恰恰暴露了他在思维方式上的一个极大缺陷,那就是颠倒思维。书画鉴定是一门科学,搞书画鉴定必须运用科学思维方法,即逻辑思维的方法,而不能用反科学的颠倒思维和混乱思维的方法。

(3)如前所说,斗栱形式经过中唐、盛唐而到晚唐一定是发展得更为复杂、更为精致。现存的建于唐宣宗大中十一年(857年)的山西五台山佛光寺大殿的斗栱就相当复杂,已可说明这一点。但五台山佛光寺大殿的斗栱形式是不是唐代建筑中最高级的斗栱形式呢?显然不能这么说。梁思成先生说:“唐为中国艺术之全盛及成熟时期。因政治安定,佛道两教兴盛,宫殿寺观之建筑均为活跃。”“唐之建筑风格,既以倔强粗壮胜,其手法又以柔和精美见长,诚蔚然大观。”但经过“天宝乱后,及会昌、后周两次灭法,建筑精华毁灭殆尽”。[12]15唐代最精华的建筑已经看不到了。而大足龙泓寺净土变石刻中的斗栱建筑形式只是整个净土变石刻中的一个背景,根本不适于雕刻那样复杂、精致的斗栱形式,而只适用于雕刻古时候流传下来的极为简单的斗栱形式。平顺天台庵只是一个尼姑庵,不是什么大寺院,自然也不会有更多的钱去请知名的高级工匠来修建,所以也只是用了古时候流传下来的那种极为简单的斗栱形式,怎么能以大足龙泓寺净土变石刻中的斗栱形式、平顺天台庵的斗栱形式与《游春图》中所画斗栱形式非常接近而确定“《游春图》的时代不能早于晚唐”呢?傅先生为什么不拿山西五台山佛光寺大殿的斗栱形式与《游春图》中所画的斗栱形式作比较呢?

(4)《游春图》是绘画作品,是艺术创作,不是建筑设计图。艺术虽然源于生活,但不等于生活,它不是导游图,当然也不是建筑图,为什么一定要拿上建筑实例来衡量一幅艺术作品呢?

(5)按照傅先生所说《游春图》中殿宇的斗栱特点与晚唐乐山龙泓寺净土变石刻和平顺天台庵建筑实物的斗栱特点十分近似,应该得出“就斗栱特点来说,《游春图》的时代不能晚于晚唐”,而傅先生却得出“《游春图》的时代不能早于晚唐”的结论。“晚于”和“早于”,下限和上限,其差别是很大的,可以相差上百年,几百年,以至上千年。就按现在掌握的最简单的斗拱形式产生在战国时代的资料来说,《游春图》的时代上限不是可以定为晚于战国吗?这不是相差上千年吗?我们的鉴定家总是喜欢把下限说成上限,把“晚于”说成“早于”,把事情作了一个颠倒。徐邦达先生也特别喜欢这种方法,这就不能不出现鉴定错误。

(三)关于鸱尾

傅先生在谈到《游春图》中鸱尾的形制时,特别强调地说:“值得注意的是,在正殿的鸱尾上画有一块矩形突起。”[1]22这说明他要在这一“矩形突起”的东西上大做文章。

这矩形突起的东西是什么呢?

傅先生引用了宋代李诫《营造法式》中的一段话:

凡用鸱尾,若高三尺以上者,于鸱尾上用铁脚子及铁束子,安抢铁。其抢铁之上施五叉拒鹊子(三尺以下不用……),或龙尾,唯不用抢铁拒鹊,加襻脊铁索。[1]22

按傅先生对李诫的《营造法式》这段话的理解,“鸱尾背上突起的矩形物叫抢铁”。抢铁之上“插的三、五个一束的针叫拒鹊子”。

然而李诫的这段话只谈到在什么情况下鸱尾上安抢铁,以及安抢铁的作用,在于固定较高的鸱尾,使其不易被风吹倒,并没有说到抢铁始于何时。李诫在《营造法式》中谈到安抢铁问题,说明在李诫写《营造法式》这本专著之前,中国的建筑就已经有安抢铁的先例,而并非李诫的始创,至于往前可以推到何时,就不太好说了。如果我们证实《游春图》就是隋代展子虔的作品,那么,鸱尾安抢铁的形式,起码应该推到隋代以前。而傅先生选出来的从北魏到中唐的鸱尾仅有十四例,又怎么能囊括北魏至中唐四百三十多年时间的殿宇建筑的鸱尾形式呢?你能保证这长达四百三十多年时间的殿宇建筑绝对没有安抢铁这种形式吗?这实在又是典型的以偏概全。

傅先生列举的鸱尾图例,晚唐的大足北山石刻中的鸱尾上面的丁字形装饰,自然也应该视为抢铁。按照这一例证,《游春图》中鸱尾形式至迟应在晚唐。然而傅先生却归纳说:

根据上述鸱尾的演变过程来衡量,《游春图》中的鸱尾与北魏至唐中期的鸱尾特点不合,却和《瑞鹤图》中的鸱尾很近似,也与《宋会要辑稿》和《营造法式》中所载情况一致,具有典型的北宋鸱尾特点,就此而论,《游春图》的上限恐难超过北宋。[1]23

《游春图》中的鸱尾是一种很简单的鸱尾形式,而宋徽宗《瑞鹤图》中的鸱尾却是相当复杂的鸱尾形式,怎么能以上面都有抢铁,就说“《游春图》的上限恐难超过北宋”呢?

(四) 关于兽头

傅熹年先生《关于“展子虔〈游春图〉”年代的探讨》在1978年第11期《文物》杂志上发表时,是从幞头、斗栱、鸱尾三项的时代特点来否定展子虔《游春图》的。1999年《傅熹年书画鉴定集》由河南美术出版社出版时,又在《关于“展子虔〈游春图〉”年代的探讨》一文中加了兽头一项。他从明器陶楼(陪葬品的陶楼会有多大呢?肯定不会比坟墓大,甚至不会有坟墓的三十分之一大,或许不会超过一尺高),得出了“在汉代大都用三至五个瓦当聚合起来作结束”;从麦积山石窟北魏壁画和河南省博物馆藏北朝或隋代陶屋得出,到南北朝时,兽头“发展为在脊端装一形状与脊断面相近的特制陶片,表面塑出张口的兽面,屋脊最上一层筒瓦末端装一瓦当,伸出于陶板顶上,略有上翘”。[1]23从上述例子,我们可以看出傅先生在研究古代建筑的兽头上具有很大程度的主观武断性。首先他所依据的资料是极为有限的,仅那么一两件东西就能代表一个时期的兽头特色吗?再者,他所依据的文物是并不十分大的明器,怎么能表述得那么细致具体呢?在讲述了北宋之前的兽头发展史后,傅先生说:

据目前所知,要到北宋时才有张口扬鼻双角前翘并分开的兽头。实物本世纪(按,20世纪)初在河北曾有出土,为绿黄釉琉璃制品,久已流出海外,现藏美国旧金山亚洲艺术博物馆。另在北宋政和二年(1112年)所绘《瑞鹤图》中,其汴梁宫殿正门宣德门的屋顶垂脊端上兽头也正是此式。此图所绘宣德门扩建于北宋太祖建隆三年(962年),历经修缮,故所表现的是北宋的特点,也许可以上溯至北宋初甚至五代后期。从旧金山亚洲艺术博物馆藏琉璃兽头看,这类兽头的双角是在兽头顶部预留两个孔洞,然后插装上去的,故角左右分开,角尖前指,和渤海国上京宫殿兽头之角位于正中三角作一线前后相重的形式完全不同。在其他两宋和元代绘画中,宫殿寺庙之兽头都作此式,极为习见。[1]23

在此基础上,他说:

《游春图》中民居上所画兽头的形象完全符合宋代的特点,与《瑞鹤图》中所画虽精粗繁简有殊,但轮廊一致,故据《游春图》中所绘兽头有分开的双角而言,其时代上限恐难超过北宋初或五代末年。[1]23

傅先生说:“就目前所知,要到北宋时才有张口扬鼻双角前翘并分开的兽头。”这就是说傅先生仅仅是依据河北出土的现藏美国旧金山亚洲艺术博物馆的绿黄釉琉璃制品和宋徽宗《瑞鹤图》中所画的宣德门的屋顶垂脊端上的兽头形象来确定的。在此之前,我国建筑上的兽头还有没有这种形式,这种形式又能推到什么时候呢?由于时代久远,出土文物有限,实际上是很难判定的。而傅先生就凭这两件东西,将张口扬鼻双角前翘并分开的兽头形式视为是五代末北宋初才出现的一种兽头形式,这一论证方法和他在前面关于幞头、斗拱、鸱尾以及他在否定《宫苑图卷》《宫苑图轴》是唐人作品时对琉璃瓦、格子门、牌坊的论证方法是完全一样的,都是一种以偏概全的错误论证方法。河北出土的现藏美国旧金山亚洲艺术博物馆的绿黄釉琉璃制品和宋徽宗《瑞鹤图》中所画的宣德门的屋顶垂脊端上的那种张口扬鼻双角前翘并分开的兽头,只能说明在五代末、北宋时期有这种兽头形式,而不能说明在五代末、北宋时期才有这种兽头形式。应该感谢傅熹年先生居然给我们准备了驳斥他的这一结论的证据。傅先生在后文谈到被其视为晚唐作品而实际是李思训作品的《江帆楼阁图》中建筑物脊上兽头也是“钩形双角”形式的兽头,就算《江帆楼阁图》是晚唐作品,比傅先生所说的五代末年的说法提前了四五十年。何况《江帆楼阁图》根本不是晚唐作品,而是初唐、盛唐之际的作品。他将《江帆楼阁图》定为晚唐作品,重要理由之一是“此画山水树石风格与敦煌中晚唐画近似”[1]28。我们从晚唐孙位所画《高士图》的树石,可以断定《江帆楼阁图》绝对不是晚唐作品,而是山石皴法才开始草创时代的初唐末期、盛唐初期的作品。这样“张口扬鼻双角前翘并分开的兽头”形式,又往前提了二百多年。但这也只能说在初唐、盛唐时代有这种“张口扬鼻双角前翘并分开的兽头”形式,而不是才有这种“张口扬鼻双角前翘并分开的兽头”形式。李思训是唐玄宗开元四年(716年)去世的。从李思训去世的那一年再往前推一百年,就到了隋朝。展子虔《游春图》画幅很小,其中的民居就更小了,在印刷品上实际看不清上面的兽头,虽然看到过几次《游春图》原作,但以前不知道傅先生后来会在兽头上否定《游春图》,所以也没有专门注意《游春图》民居中的兽头。况且又是隔着玻璃看画,看不十分清楚。但如果真的《游春图》中有“双角前翘并分开”的兽头,也只能说明这种兽头形式早在隋代的建筑中就已有之,而根本不能以此来说明“据《游春图》中所绘兽头有分开的双角而言,其时代上限恐难超过北宋初或五代末年”。应该说,这种“张口扬鼻双角前翘并分开的兽头”形式,早在隋代之前就已出现。道理很简单:我们知道,现实世界中的兽,凡是有角的,除了独角兽和犀牛几个特例外,一般都是长两个角。而这两个角一般都是分开而向前翘的。工匠们在屋脊脊端处装兽头,自然而然地会想到装上两角分开并向前翘的兽角,怎么会只有五代末北宋初的工匠才会想到这一点呢?譬如画人物或雕塑人物头像,第一幅正面人物画像,第一个人像雕塑,上面就是画了两只眼睛,如甘肃礼县高寺头出土的仰韶文化陶塑少女头像,陕西洛南出土的仰韶文化人头形器口红陶壶、辽宁牛河梁出土的红山文化泥塑女神头像就都是两只眼睛,而没有一只眼睛或半只眼睛的。这些都是五千年到七千年之间的雕塑作品,为什么新石器时代的艺术家雕塑人像就知道雕塑人的两只眼睛呢?因为地球上自有人类出现,现实中的人就长有两只眼睛。在屋脊脊端上装兽头和这个道理难道不一样吗?傅先生以宋徽宗所画的《瑞鹤图》中所画的宣德门的屋顶脊端上的那种张口扬鼻双角前翘并分开的兽头来否定展子虔的《游春图》,实在是没事找事。

傅熹年先生说:“就巾幞形制而论,《游春图》的时代上限恐难超过晚唐”,“就斗栱特点来说,《游春图》的时代不能早于晚唐”,而就鸱尾的特点而论,“《游春图》的上限恐难超过北宋”;“据《游春图》所绘兽头有分开的双角而言,其时代上限恐难超过北宋初或五代末年”。那么,《游春图》究竟是何时的作品呢?如果按鸱尾特点而论,“《游春图》的上限恐难超过北宋”,那么,图中的幞头形式就不应该是那种脑后两脚下垂的形式,而应该是平直而加长的形式。傅先生本人引用的宋赵彦卫《云麓漫钞》说:“五代帝王多裹朝天幞头,二脚上翘,至刘汉祖……裹幞头,左右长尺余,横直之,不复上翘。迄今不改。国初(指宋建国之初——转引者)时脚不甚长,巾子势颇向前。今两脚加长,而巾势反仰向后矣。”[1]17其斗栱的形式呢,也应该是北宋时期的那种斗栱的形式,而不应该是傅先生所说的“最简单的斗栱”。看来《游春图》还得让北宋人重新改画一下。可惜北宋人已经死了近千年,傅先生再也请不来这位北宋画家了。

就这样,《游春图》这幅画,被傅熹年先生搞得隋代不隋代,晚唐不晚唐,五代不五代,北宋不北宋了。

三、怎样看待《游春图》中赵佶的题签

我们都知道,现存北京故宫博物院的《游春图》前隔水上,宋徽宗题了“展子虔游春图”六字。按照正常人的理解,宋徽宗题写的这六个字可以说明这么三个问题:1.宋徽宗曾经鉴赏过这幅《游春图》。2.宣和内府曾经收藏过这幅《游春图》。3.在宋徽宗的心目中,《游春图》是展子虔的真迹。1962年文化部组织的以张珩先生为组长的书画鉴定组就主要是以宋徽宗的题签将《游春图》定为展子虔真迹的。张珩先生说:

展子虔《游春图》大家公认是真迹,但画上无款,隋代又无第二件卷轴画传世,缺少可资比较的材料,时代风格只能从唐画向上追朔,个人风格则更无从印证。所以鉴定此卷,只能依靠题跋、收藏著录及装璜。《游春图》卷首有赵佶题签,又是宣和装,几项辅助依据为鉴定提供了有力的佐证……[13]17

然而傅熹年这位非同寻常的鉴定家却得出了非同寻常的结论。傅熹年先生说:

这幅《游春图》,它本身无款无题,我们只是据前隔水上赵佶的一行题字和骑缝印才知道它叫做《展子虔游春图》。但是严格的说,赵佶这行题署只能告诉我们两点,即:一,它是赵佶收藏过的;二,赵佶称它为《展子虔游春图》。[1]26

接着,他又补充说:

至于赵佶这六个字包含什么意思,是专指展氏亲笔,还是也包括摹本,他鉴定得准确不准确,这幅画在赵佶收藏以前存在情况如何,凡此种种,题署本身都不能解决。[1]26

本来,赵佶题写的“展子虔游春图”六字,不管他鉴定得准确不准确,至少在其心目中,《游春图》是展子虔真迹,然而傅先生却说“至于赵佶这六个字包含什么意思,是专指展氏亲笔,还是也包括摹本……凡此种种,题署本身都不能解决”,甚至说“我认为《游春图》是北宋的复制品,也可能就是徽宗画院的复制品”。[1]31

为什么傅先生这样说呢?

傅先生说“传世宋以前的古画有一个共同的突出的问题,即是原作还是摹拓复制本问题”,因此,他提出“究竟把这一行赵佶题署理解为专指原作,还是也包括摹本呢”的问题。[1]26

傅先生说:

古画由于自然和人为的损坏,能流传下来的原作总是很少的,因而是极珍贵的。那时满足更多人需求的办法是摹拓或复制。所以古代名画名书往往有多种摹本流传于世,最典型的例子是《兰亭序》,这在当时是正常现象,不是作伪,其性质近似于今天的高级印刷品。[1]26

傅先生谈的这种情况倒是事实,王羲之的《兰亭序》确是典型例子。唐太宗得到《兰亭序》之后,指示当时著名的书法家如虞世南、褚遂良、冯承素等临摹复制了许多本《兰亭序》,但是虞世南、褚遂良、冯承素等临摹的《兰亭序》一直被称作摹本或临本,而从未被称作王羲之真迹。只有唐太宗带到陵墓里的那本王羲之所写的《兰亭序》,才称作王羲之真迹。

傅先生为了证明他的看法,又引用了张彦远的一段话。

张彦远《历代名画记》说:“古时好拓画十得七八,不失神采笔踪。亦有御府拓本,谓之官拓。国朝内库、翰林、集贤、秘阁拓写不辍。……故有非常好本拓得之者,所宜宝之,既可希其真踪,又得留为证验。”[1]16,[3]24

张彦远的这段话只是谈了历史上的摹拓现象,对于好的拓画,应该“宝之”。但并没有说“好拓画”就应该称之为真迹。

傅先生又引用周密《齐东野语》引《绍兴御府书画式》所说的一段话来证明他的看法:

应搜访到古画内有破损不堪补背者,命书房依元样对本临摹,进呈讫,降付庄宗古,依元样染古、槌破、用印、装造。刘娘子位,并马兴祖腾画。[14]100

他引用了这段话之后发挥说:“这是南宋初用复制品代替已毁原作的记录。”[1]26这里说的是南宋绍兴御府收到古画,如果是破损不堪,就命书房依原样临摹,做旧。这只是为了使这样的古画经过临摹得以流传下去,并没有说要用摹本去冒充古画。如果要用摹本冒充古画,还用“刘娘子位,并马兴祖腾画”吗?须知马兴祖对于当时的南宋,不是古人,而是当代人,是临摹古画的临摹者,而不是古画的原作者。就如为了使赵佶的《瑞鹤图》得以永久流传,让于非闇临摹了一幅赵佶的《瑞鹤图》,而在后面落了临摹者于非闇的名款一样。这恰恰说明,南宋并没有将摹本冒充真迹。

傅先生又引用元夏文彦《图绘宝鉴》卷四所说“周仪,宣和画院待诏,善画人物,谨守法度,清秀入格,承应摹唐画,有可观”[3]103。傅先生在引用了这段画后说:“可证在赵佶时,宫廷画院也在复制古画。”[1]26但是,这也仅仅可以说明在赵佶的时候,宫廷画院也在复制古画,而并不能说明当时可以随便用复制品冒充真迹。现在故宫不是也复制有张择端的《清明上河图》、周昉的《簪花仕女图》吗?但在陈列时,还是要注明“复制品”三字。

傅先生认为能证明他观点的最为有力的证据应该是米芾《画史》中的一段话。他说:

在赵佶所处的时期,对于这种摹拓复制本的看法,可以从米芾《画史》中看到。《画史》中说:“王维画小辋川,摹本,笔细。在长安李氏。人物好。此定是真,若比世俗所谓王维全不类。或传宜兴王(“王”应作“杨”)氏本上摹得。”[1]26

傅先生接着发挥说:

这里说得很清楚,此画是件摹本,从可以指出摹自“宜兴王(杨)氏本”来看,还可能是件较新的摹本,但标题仍称之为“王维小辋川”,并且因为是从有根据的本子上摹得,能反映出王维画的真实面貌,还说“此定是真”。相反,对那些无根据的“世俗所谓王维画”,则认为伪。[1]26

在这里,我们先要指出,米芾说的是“王维画小辋川”,傅先生去掉了一个“画”字,大概是有意和赵佶的“展子虔游春图”的题签相混淆的。下面我们谈米芾的“此定是真”。既然米芾知道《小辋川》是摹本,而且能指出摹自“宜兴王氏本”,又说“此定是真”,这不是前后矛盾么?作为一位大鉴定家的米芾竟然如此是非不分吗?作为宋朝内府文学博士的米芾竟然文学概念如此之差吗?如果真的在宋代,摹本也可以说成真迹,那么,还要鉴定家做什么呢?基于上述理由,可以肯定地说,“此定是真”有误。是怎样误的呢?“此定是真”当是“此定非真”之误。可能是米芾笔下误,也可能是传抄翻刻之误。像这种把“是”写作“非”,把“非”写作“是”,或者去掉“不”字,或者不应有“不”字却加了个“不”字等关键性的字经常可以碰到。我在写《驳韦宾先生〈《宣和画谱》名出金元说〉》一文时,其中有一句话是:“如果此序后面的题款及年月日是后人所加,那么这序是真的,只有款和年月日是作伪。”然而,我在起草此文时,却写成了“如果此序和后面的题款及年月日是后人所加,那么,这序是真的,只有款和年月日是作伪。”加了个“和”字,意思反了。然而这只是笔下之误造成的,并非我的本意。还是在这篇文章里,将“它可能没有刻本,只有原本,或者虽有刻本,但印的数量不多”一句写成了“它可以没有刻本,只是原本,或者虽有刻本,但刻的数量不少”。“其中‘可能’误作‘可以’,“印”误作“刻”,问题还不大。将“不多”误作“不少”,意思就完全反了。打字员在给我打这篇稿子时,误将王肯堂的“或臣下撰述,不出一手”误作“撰述有出一手”。“不”字打成了“有”,意思就大反。我在写《〈笔法记〉释析》时,将“若历史上真有这石鼓岩子,那么,这篇《笔法记》中关于绘画的理论就不是荆浩的,而是石鼓岩子的”写成了“……而不是石鼓岩子的”。多了个“不”字,意思全反了。有人也许要说:你自己写文章时出现这类错误,能证明米芾一定也是这类错误吗?我说米芾是将“此定非真”误作“此定是真”,理由是:其一,按照文章内容的逻辑结构,此处应是“此定非真”,而不应是“此定是真”,作为大书法家、大画家、大鉴定家的米芾,思路不可能那样混乱。这一点,前面已有论述。其二,我所列举的我自己写文章时出现的类似错误,说明米芾出现这样的笔下误并不奇怪。其三,米芾的《画史》是一篇随笔。从整篇《画史》本身结构可以看出,他原来是想按朝代的先后顺序来写的,所以起名为“画史”。这个书名很可能是他着手写这部著作之时就在封面题写了的,但因他看到的画,并非是把所要看的画一下子搜集在一起,按朝代分了类,再按年代先后一幅一幅地看,一幅一幅地评价,一幅一幅地记录,而是经历了许多年,今天看到一幅画,有所感受,记了下来,明天看到某画家一幅画记了下来,过了若干时日,看了不同朝代不同画家的画,中间记了好多内容,又碰到了这位画家的另一幅画,又记这位画家的另一幅画,所以后面的内容,就不再分什么朝代和年代了,而是一股脑儿地记了下来。本来,它可以按照他最初的想法,重新按朝代,按画家进行整理,使之更有条理、逻辑性一些,但他没想到他仅仅活了五十六岁便与世长辞,所以他根本来不及重新整理。由此又可以推断,他的《画史》是一遍写成的,根本没有反复推敲、修改。因此,文中出现笔下误,也就不会像我们那样能改过来。其四,《画史》中确有米芾不少真知灼见,可以看出其作为大鉴定家的鉴定水平,也可以看出他的确是有了真正的感受和体会写成的文字。《画史》又保存了不少珍贵的史料,是一部很有价值的著作。然而《画史》中又确实有不少瑕疵,而这些瑕疵,大都是笔下之误。如,他谈到阎立本的《步辇图》时说:“人后脚差,是阎令画真笔。”我们看《步辇图》,上面所画人物的脚,没有一个少画了的,也没有一个的脚画得不好,怎么能说“人后脚差”呢?实际上不是“人后脚差”,而是“辇后脚差”。阎立本画的《步辇图》,丢掉了步辇后面的两条腿。而米芾一时笔误,将“辇后脚差”写成了“人后脚差”(也许是写作“后脚差”,而传抄者不知是说辇后脚差,在“后脚差”前加了个“人”字,当然这就不完全是米芾的错误了)。又如,“臣然师董源”,显然是“巨然师董源”之误(此条也可能是传抄之误)。又如,“仲爰收巨然半幅横轴:一《风雨景》,一《皖公山天柱峰图》,清润秀拔,林路萦回,真佳制也”。既然是收“巨然半幅横轴”怎么能一幅是《风雨景》,一幅是《皖公山天柱峰图》呢?显然。“半幅”乃“两幅”之误。又如“古纸素有一般古香也”,“一般”应是“一股”之误。这些笔下误,如果好好地校对几遍,是可以发现而改正的。这又说明米芾到死也没有从头到尾再看看他所写的《画史》。笔下之误是难免的,没有来得及重新整理,认真校对,笔下之误自然就改正不过来。这些笔下之误,本来是米芾《画史》中的瑕疵,然而傅先生却把它当成至宝,当做法规,当作金科玉律,奉为神圣的信条,当做一种鉴定武器,到处乱打,把本来属于真迹的作品定为摹本。

傅先生说:“《宣和画谱》卷六记赵佶所藏三十六件唐代韩滉画,其第一件为《李德裕见客图》。按李德裕为唐文、武宗时宰相,生于公元785年。韩滉,德宗朝宰相,死于公元789年。这就是说,韩滉死时,李德裕只四岁,韩滉怎么能预画数十年后李氏见客图呢?此图故宫博物院有清人摹本,画中李氏长须坐椅子上。人物服饰属晚唐特点,所坐椅子结合处用斗,符合唐后期椅子刚出现时的特点。据摹者题识说原画前有赵佶瘦金书题署。这显然是宋人以晚唐无名人作品冒作韩滉以求高价,赵佶不察,因而上当受骗。”由此他得出结论:“尽管《游春图》有赵佶的题署,也并不能据以完全排除它是伪本的可能性,因为他也会收进伪物,他和他身边那些文学侍从之臣的鉴定也会有失误。”[1]28

关于赵佶对《李德裕见客图》的鉴定错误,是清代汪琬在《尧峰文抄》中首先指出来的。他说:

《宣和画谱》二十卷,前有徽宗御制序。徽宗善绘事,尝置画学所,所聚画士甚夥,宜其工于鉴赏者也。及考御府所藏,有韩滉画《李德裕见客图》。按《新唐书》:滉事代、德二宗,德裕事穆、敬、文、武四宗,相距甚远,其为赝笔无疑。……然则徽宗之鉴赏,殆于吴中好事相类,其谱中所载,岂亦真赝各半耶?[15]614

这就是说,《宣和画谱》所载某画家的作品,不见得都是画家的真迹,里面很可能有一些赝品。在《李德裕见客图》的鉴定上,如果真如傅先生所说:“据摹者题识说原画前有赵佶瘦金书题署”,而摹者所见瘦金书题署又确是赵佶真迹,那么,赵佶显然是鉴定错了。但如果说赵佶的鉴定是“真赝各半”,恐怕说得太过分了。赵佶毕竟是在绘画鉴赏和绘画实践上都有很高造诣的大画家,怎么能使宣和内府的收藏“真赝各半”呢?在《宣和画谱》成书之时,宣和内府共计藏画六千三百九十六轴,汪琬仅举出《李德裕见客图》和《女真猎骑图》两幅(当然没举出来的还有),怎么能代表内府藏画的一半呢?古人说:“智者千虑必有一失”,这是千与一之比,不能因为有一失,就说有五百虑之失,也不能说大部分是失,或相当一部分是失。岂能因为赵佶将《李德裕见客图》鉴定错了,就可以证明赵佶也把《游春图》鉴定错了呢?再者,赵佶是当时宋代的皇帝,不是宣和内府专管收购书画作品的具体工作人员。宣和内府的藏品并非是经赵佶之手收进来的,怎么能把具体的工作人员收进来的赝品都算在赵佶的头上呢?这显然是不公正的。而傅先生甚至怀疑《游春图》就是徽宗画院的复制品,我们不禁要问:赵佶竟然那么没有水平,把他那个时代而且是他的臣子所画的崭新的《游春图》当作隋代展子虔的作品吗?

这里有一个问题需要提出来谈一谈。宋徽宗在《游春图》上题写了“展子虔游春图”六字。然而在《宣和画谱·展子虔传》中却没有收《游春图》这幅画。这是怎么回事呢?《宣和画谱》成书时间是宣和二年(1120年)。宣和年是1119年至1125年。宣和二年之后还有五年时间。很可能《游春图》是《宣和画谱》成书之后,宣和七年(1125年)之前收入宣和内府的。

《宣和画谱·展子虔传》中记载当时内府收藏展子虔作品共计二十幅,其中没有一幅山水画。而在传中却称赞展子虔“写江山远近之势尤工,故咫尺有千里趣”。[3]6这句话可能是从《历代名画记》中变化来的。《历代名画记》中有“尤善台阁,人马,山川,咫尺千里”[3]98。当时宣和内府收藏了展子虔二十幅作品,宋徽宗在鉴赏《游春图》时自然可以参照展子虔的那二十幅作品。虽然这二十幅作品没有一幅山水画,但在用笔上不可能没有相同之处,宋徽宗还可以结合前人(主要是张彦远)对展子虔的评论以及对魏晋南北朝到隋代绘画风格的了解来鉴赏展子虔的《游春图》。所以宋徽宗对展子虔《游春图》的鉴定应该是正确的。

图7 山西沁水土沃乡红河谷

图8 河南济源王屋山乡林山

四、《游春图》与《江帆楼阁图》

为了否定《游春图》是隋代展子虔的作品,傅熹年先生拖出了李思训的《江帆楼阁图》,他找了两幅画的许多相似之处,企图以《江帆楼阁图》来证明《游春图》是北宋复制品。

首先,他将《江帆楼阁图》定为晚唐作品,他说:

就发表的印刷品初步观察,此画山水树石风格与敦煌中晚唐画相似,画中人物戴中唐以后幞头,建筑物上脊兽出钩形双角,装饰用直棂格子门。这基本上表明了这幅画是晚唐的作品。[1]28

把《江帆楼阁图》定为晚唐作品肯定是错误的,只要将晚唐孙位《高士图》中的山石和《江帆楼阁图》中的山石作一比较便一目了然。从孙位《高士图》中的山石可以看出晚唐时期的山水画皴法已经相当成熟,而《江帆楼阁图》却基本上是空勾无皴,右下角的河岸有一些皴法,但微乎其微,这说明《江帆楼阁图》的创作时代处在山水画皴法刚开始产生,但还没有成为画家自觉使用的技法。根据我对山水画皴法的研究与探讨,它成为画家自觉使用的技法,到了吴道子青年时期,吴道子“往往于佛寺画壁,纵以怪石崩滩,若可扪酌”(《历代名画记》)[3]16,说明吴道子画山石已经使用了皴法。而吴道子《送子天王图》中的一块石头就证明了这一点。李思训比吴道子大三十多岁,说《江帆楼阁图》是李思训的作品,就皴法使用的情况来看,应该是符合实际的。傅先生拿上敦煌的晚唐壁画和《江帆楼阁图》比较,这本身就是错误的。敦煌处于边陲地区,其艺术水平的发展怎么能和京城长安相比呢?如果你把《江帆楼阁图》和现在一些农村民间画工的画相比较,《江帆楼阁图》岂不是画在现在了吗?

《历代名画记》的作者是晚唐的张彦远,成书年代是唐宣宗大中元年(847年),距玄宗天宝十五年(756年)仅九十来年。张彦远对唐代的画家了如指掌。他所记载的盛唐时期画青绿山水的画家仅李思训、李昭道父子两人。《江帆楼阁图》是青绿山水。从这点来看,把《江帆楼阁图》定为李思训作品也是有道理的。傅先生对中国绘画史缺乏深刻的洞察,从疑古派的立场出发,信口开河,将《江帆楼阁图》定为晚唐作品,显然是错误的。至于傅先生所谈到的《江帆楼阁图》中人物的幞头、建筑物上脊兽出钩形双角、装修用直棂格子门等,和他否定《游春图》采用的是同样的手法,犯的也是同样的错误。此处就不详论了。

下面要谈谈《江帆楼阁图》与《游春图》之间的关系。

《江帆楼阁图》与《游春图》左边四分之一的画面在构图上是有相似之处,然而并非傅先生所说是惊人地相似。只要把二者放在一起加以比较,其差异还是相当大的。这二者的相似,究竟是一种偶合呢?还是如傅先生所说二者都是摹仿了同一底本呢?首先,现实生活中相似的事物很多。我这里拍了两张山的照片,一张是在山西沁水土沃乡红河谷拍的(图7),一张是在河南济源王屋山乡林山拍的(图8)。二者远处的山头是何等相似,然而并非一个地方的山头。扮演毛主席的特型演员古月所扮演的毛主席,和毛主席是何等相似啊,有人怀疑古月就是毛主席丢失了的那个儿子毛岸龙,然而古月并不承认他就是毛岸龙。扮演刘伯承、朱德、彭德怀的特型演员不是也和原型有相似之处吗?难道这些特型演员都是摹仿着这些中央首长来长自己的模样吗?现实生活中河流的弯弯曲曲的“之”字形是很多的,相似的山崖石壁也是很多的。画家按照这相似的景色画的画,自然也就有相似之处了。虽然《游春图》与《江帆楼阁图》确有相似之处,但把二者放在一起相比较,《游春图》就显得太简略了,而《江帆楼阁图》内容就丰富得多。二者的各个细节也有很大差异。特别是树木的描写,《江帆楼阁图》是《游春图》根本不能相比的。应该说这只能是一种偶合。正如那些特型演员和他们所扮演的中央首长有很多相似之处只是一种偶合一样。如果把他们扮演的经过了化装的形象和这些中央首长的照片放在一起作比较,还可以看出哪个是真的,哪个是扮演的。古月扮演的毛主席够逼真了,但和毛主席的照片放在一起相比较,还是不一样。而《游春图》和《江帆楼阁图》尽管有其相似之处,放在一起比较就发现二者大不一样。当然,李思训在画《江帆楼阁图》时,也许对《游春图》有一种自觉不自觉的借鉴,但绝非专门的摹仿。作为中国历史上著名山水画家的李思训怎么会去抄袭别人的作品呢?汤垕《画鉴》说:“展子虔画山水法,唐李将军父子多宗之。”[2]466展子虔的《游春图》,李思训很可能临摹过好多遍,在他搞创作时有意无意地借鉴了《游春图》是完全可能的,但绝不是专门的摹仿。而这一点却恰恰说明《游春图》是展子虔的作品,而《江帆楼阁图》是李思训的作品。

本来,展子虔在前,李思训在后,展子虔的作品自然应该简略,稚拙。而李思训则是成就了青绿山水画体系,其作品自然要比展子虔的山水画丰富多彩。拿《游春图》和《江帆楼阁图》相比较,《游春图》显然表现出了山水画发展初期的那种稚拙的特点。这一点无论是从山石的空勾无皴,还是从树的造型、远山的点苔上都表现得非常明显。而《江帆楼阁图》则显出山水画已经发展到了一定高度,远远不是《游春图》能比拟的。《游春图》在前,《江帆楼阁图》在后,这是非常清楚明了的。《游春图》和《江帆楼阁图》正好代表了中国山水画发展史上的两座里程碑。而傅先生却运用了他惯用的颠倒思维法,说《游春图》是北宋作品,而《江帆楼阁图》是晚唐作品,并且进行了一番诡辩,说什么“这种现象初看起来是很矛盾的。晚唐画的《江帆楼阁图》怎么可能是从具有北宋特点的《游春图》演化加工而来的呢?其实不然,这恰恰表明《游春图》的具体绘制年代虽在北宋,却是更多的保留了它们共同底本的面貌;《江帆楼阁图》的绘制年代虽然早些,却因为做了过多的整理加工,尽管画面更完整,更丰富,和底本的距离却反而加大,呈现一幅典型的晚唐山水画的面貌”[1]31。这纯属一种凭空虚构的论证。

五、从时代风格看《游春图》

傅熹年先生说:“《游春图》是山水画,画中又有人物、鞍马、建筑物。如果仅仅从山水画的风格特点来分析,目前可资比较的只有敦煌石窟中一些隋代壁画。但二者除了地域上的悬隔之外,还有壁画与绢素画的差别,论者可以各执一词,不容易取得一致意见。”[1]17因此,他选择了“人物服饰和建筑物的特点来分析”,以便达到他否定《游春图》的目的。我们知道鉴定古画,最重要的是要看它所表现出来的时代风格。傅先生却是专门避开时代风格,而在那些非常细小的问题上做文章。对傅先生来说,建筑学是他的专长,他是大建筑学家梁思成先生的学生、助手,本人又是中国工程院院士,谈起建筑来,简直是头头是道,在这方面很能唬住人。所以从傅先生的文章发表之后,竟然得到了不少人的赞同,徐邦达、沈从文等先生也发表文章,认为《游春图》不是展子虔的原作。

《游春图》是一幅时代特色非常明显的山水画作品,张彦远在《历代名画记·论画山水树石》中说:

魏晋以降,名迹在人间者,皆见之矣。其画山水,则群峰之势,若钿饰犀栉,或水不容泛,或人大于山,率皆附以树石,映带其地,列植之状,则若伸臂布指。[3]16

张彦远的这段话说的是魏晋南北朝时期的山水画特色。这一时期的山水画特色可以归纳为如下几点。其一是群峰之势就如妇女头上戴的钿饰犀栉那样,缺少变化,而且往往是人大于山。这一点在《洛神赋图卷》中就表现得很明显。这一时期画山还有个显著特征就是空勾无皴。只是张彦远对皴法这一技法的认识还不明确,因而没能指出这一时期山石空勾无皴的稚拙特点。其二是画水则是“水不容泛”,也就是说画的水不能泛舟。其三画树是“列植之状,则若伸臂布指”。画树的叶子则是张彦远后文所说的“刷脉镂叶,多栖梧菀柳”。关于这一点,例证就很多了。除《洛神赋图卷》可以说明这一点外,后来出土的南朝砖画《竹林七贤与荣启期》、北魏石棺线刻《孝子图》、北魏孝昌宁懋石室《人物画》、北魏石刻线画《画像》、北魏石棺《孝子原谷图》、北魏赵安香造像背阴《礼佛图》①以上石刻线画分别见《中国美术全集·绘画编19》(人民美术出版社,1986年)第10页、16至20页、145页、168页。也都可以证明这一点。

隋代和初唐的山水画特点又是怎样的呢?张彦远说:

国初二阎擅美匠学,杨展精意宫观,渐变所附。尚犹状石则务于雕透,如冰澌斧刃;绘树则刷脉镂叶,多栖梧菀柳,功倍愈拙,不胜其色。[3]16

按照张彦远的这段话,我们可以归纳出隋代初唐的山水画特色有如下几点。

其一,隋代初唐的山水画较魏晋时期的山水画有较大变化的一点是“渐变所附”,即改变了山水作为人物画的附属地位,改变了魏晋时期“人大于山,水不容泛”的毛病。关于这一点,张彦远在《历代名画记·展子虔传》中更明确地指出展子虔“山川咫尺千里”[3]98。《宣和画谱》说,展子虔“善画台阁,写江山远近之势尤工,有咫尺千里之趣”[3]6。这是与魏晋时期山水画非常不同的一点,是对魏晋时期山水画的一个重大突破。

其二是隋代和初唐时期的山水画却又保留了魏晋山水的不少稚拙的特色。在画山石方面就是张彦远所说 “状石则务于雕透,如冰澌斧刃”。我们前面谈到魏晋时期画山石是空勾无皴,如果说隋代初唐有所变化的话,那就是加多了些内轮廓线。这也算一个进步,但仍然还不能表现出山石那种质感,所以说“务于雕透,如冰澌斧刃”。这是中国山水画由空勾无皴向使用皴法的一个中间过渡阶段。这种空勾无皴的画法一直延续到盛唐中期。

应该说中国山水画的主要技法——皴法在初唐晚期就开始产生了。《历代名画记·论画山水树石》中说:

吴道玄者,天付劲毫,幼抱神奥,往往于佛寺画壁,纵以怪石崩滩,若可扪酌。[3]16

“若可扪酌”说明吴道子所画的山水真实感很强,很有质感和体积感。这说明此时吴道子笔下的山石已经使用了皴法。吴道子最早在东都洛阳和西京长安画壁约在武则天长安四年(701年)和唐中宗时期,尚属初唐时期。这就是说在初唐晚期,中国山水画已经产生了皴法。如果说我们根据“若可扪酌”四字认定吴道子早年在洛阳、长安壁画,“纵以怪石崩滩”使用了皴法只是一种推测出来的假说,那么创作于唐中宗景云二年(711年)的章怀太子墓墓室壁画中的山石则证实我们的推测是完全正确的。然而从唐中宗时期到天宝年间,中国山水画家使用皴法并不是一刀切地都是从唐中宗时期开始的。王维画的《山阴图卷》,其山石基本是空勾无皴,而在下部靠画边处似乎用了点骷髅皴和点皴(因为看的是印刷品,看得不太真切)。李思训《江帆楼阁图》部分地方使用了皴法,而李昭道的《明皇幸蜀图》中的山石则是空勾无皴。李思训卒于唐玄宗开元四年(716年)。李昭道的《明皇幸蜀图》创作于唐玄宗天宝十五年(756年)之后的唐肃宗至德元年(756年)或至德二年(757年)。为什么李昭道所画《明皇幸蜀图》在后却没有使用皴法呢?究其原因可能是李思训画中出现少量的皴法,是一种无意识的不自觉的行为,因此他没有将这一技法传授给他的儿子,而李昭道也没有注意到他父亲绘画作品中出现的这一新事物。原因之二,虽然在吴道子的作品中早已使用了皴法,而且是自觉行为,但由于门户之见,李昭道接受不了吴道子画中这一新技法。直到他晚年所创作的《桃源图》才使用了皴法。明人詹景凤《詹东图玄览编》谈到李昭道的《桃源图》时说:

石与山都先以墨勾成,上加青绿,青上加淀花分皴,绿上则用青绿分皴,皴乃劈斧。远山亦青绿加皴,却是披麻……山脚坡脚亦如常,用赭石,赭石上用雨金分皴。[16]27

初唐后期和盛唐时期山水画树的画法已经完全摆脱了魏晋、隋代、初唐早期那种稚拙的形态,而像现实生活中的那种树木的形态,这一点在章怀太子墓墓室壁画中的那种树的描绘,已经可以看出。在王维的画中和李思训的《江帆楼阁图》中可以更明显地看到这一点。

盛唐时期山水画还有两项最伟大的贡献,那就是吴道子成就了中国山水画的浅绛山水体系,即他天宝中在大同殿一日之内画成了三百里嘉陵江山水;而李思训、李昭道则成就了中国山水画的大青绿金碧辉煌山水体系。

中国山水画发展到中唐晚唐时期,在皴法上已经相当成熟,孙位《高士图》中几块太湖石的皴法的运用可以说明这一点。在用墨上,不仅进一步发展了盛唐时期已经使用的水墨法,而且开始使用泼墨法、积墨法。这在王洽、张璪、王宰、项容、道芬、杨赡等画家的史料中可以发现这方面的信息。

到了五代,中国山水画已经进入成熟阶段,荆、关、董、巨留下来的作品就是证据。

到了北宋,中国山水画发展到了鼎盛时期。李成、范宽的山水画就是这一时期的里程碑式的作品。

上面我们概述了中国山水画从魏晋到北宋的发展历史。较多地剖析了魏晋、隋至初唐、初唐至盛唐三个时期的山水画特色。这样我们就可以使《游春图》对号入座了。

《游春图》中的山石是空勾无皴,这说明这幅画的制作年代应该在魏晋初唐之间,至迟不能迟于盛唐。

《游春图》中的树画得非常稚拙,画中画松树根本不像松树,画松身不画松鳞,画松叶不画松针,画其他杂树没有穿插,而多伸臂布指;画中山上的远树一朵一朵地画得也很呆板。这说明这幅画的下限应该是隋唐之际,最迟也不会超出唐中宗景云年间。

从构图来看,《游春图》有咫尺千里之趣。图中水面有寥廓之势,这说明这幅画制作年代的上限,不能超出北周隋初。而从《游春图》画树的稚拙的形态,我们又可以断定这幅画的制作年代应该在隋代,至迟不能迟于初唐时期。

从张彦远《历代名画记·展子虔传》说展子虔“山川咫尺千里”,《宣和画谱》说“写江山远近之势尤工,有咫尺千里之趣”,将《游春图》定为展子虔作品是合理的。

《游春图》非常符合隋代山水画时代特色,而傅熹年却脱离开这一时代特色,用他的以偏概全的方法,用他的颠倒思维和诡辩,将《游春图》定为宋徽宗时期的摹本。作为摹本,一般应该是画中有什么,摹本上画什么,岂有在幞头、斗拱、鸱尾、兽头上按唐末、五代、北宋的造型来改画,而在山石、树木等方面却能一丝不变地保留隋代时期山水画的稚拙风貌呢?在这点上,傅先生又诡辩说:“这可能是因为这些部分尺寸太小,底本稍有损坏即模糊难辨,复制时做了补充和加工,稍稍出以己意,因而掺入晚唐至北宋的特点。”[1]31这完全是一种主观臆断。隋代建国初年到宋徽宗宣和元年仅有五百三十九年,恰恰会在这些地方损坏得模糊难辨吗?而从宣和年间到傅先生写文章否定《游春图》有八百七十多年的时间,这些细小地方反而清晰可辨,使傅先生看得清清楚楚,分析得头头是道吗?摹画的这个北宋人为什么不完全以北宋时建筑特点来改画,而要或而唐末,或而五代,或而北宋呢?如果现藏故宫博物院的《游春图》,真是北宋人的摹本,那么画中的山石、树木、点苔必然会自觉不自觉地透露出北宋人画山水的手法和习惯。怎么能会那样彻头彻尾地表现出隋代山水画的时代风格呢?人们都说张大千临摹石涛、八大的山水画达到了乱真的地步,把黄宾虹都骗了。我没有看过他摹的石涛、八大的山水画,不知是不是真的达到了乱真的程度。我在陈启伟的《名画说疑——陈佩秋访谈录》中看到了张大千《仿石豀山水图》印刷品,这幅画明显地有张大千的味道,而非完完全全的石豀风格,甚至可以说基本上不是石豀的风格。张大千这位出了名的摹画高手,在他摹仿的作品中也不能不露出自己的面孔,临摹《游春图》的北宋山水画家所临摹的《游春图》摹本,能不显露一点北宋画家的面貌吗?

写作本文期间,我买到了浙江古籍出版社2007年出版的叶子的《鉴识〈游春图〉——国宝真伪之谜》,为了避免受叶子先生思路的影响,我一直没有翻阅叶子的《鉴识〈游春图〉》,直到此文三校打出之后,才翻阅了叶子先生这本书,发现我的文章和叶子先生的著作除少数地方有碰撞外,基本上是不同的。我完全赞同叶子先生对傅先生观点的批驳。叶子先生的文章和我的文章,可以相互补充,相互印证。建议读者也一读叶子先生的《鉴识〈游春图〉》,这样一方面对展子虔的《游春图》会有更充分的认识,特别是对张伯驹先生关于《游春图》一画的感人至深的收藏经过会有一个明确的了解,另一方面对傅熹年先生极为荒谬的鉴定也会有一个更为深刻的认识。

叶子先生说:“读者只要细读(傅熹年先生的)原文,就会觉得十分滑稽而可笑。”“傅熹年先生就探讨《游春图》的真伪时犯了一个不可饶恕的错误。”[17]106我非常赞同叶子先生对傅熹年的这一评价。从傅先生对《游春图》一画的鉴定,我们可以看出傅先生根本不懂中国美术史。不仅如此,他对中国建筑史的了解也需要打个问号。

——在傅炯业先生李梅英女士金婚庆典上的讲话