旅游踩踏对婺源篁岭景区大型土壤动物群落的影响

董承旭,王宝健,鲍瑜,石哲楠

(上饶师范学院 历史地理与旅游学院,江西 上饶334001)

近年来,随着人类活动的加剧,干扰生态学受到广泛重视[1]。其中人为干扰已被认为是驱动种群、群落和生态系统演化的重要动力。旅游是人为干扰的一种重要形式,在众多的旅游活动中,旅游者的踩踏是普遍存在的问题。国内外的研究多集中于各种旅游踩踏强度及类型对土壤的水热、养分及化学成分方面的改变[2-3],以及对微生物群落结构和植被覆盖率的影响[4]。旅游景区大型土壤动物群落受不同强度旅游踩踏的影响研究目前还相对较少。

作为生态系统最主要的物质分解者和消费者,大型土壤动物在物质循环和能量流动中起到了至关重要的作用[5]。大型土壤动物群落结构对土壤环境变化极为敏感,对不同强度旅游踩踏的响应最为直接,因此作为指示生物在土壤质量评价体系中越来越受到重视[6-7]。

婺源县位于江西省上饶市,全县拥有5A级旅游景区1家、4A级旅游景区11家。婺源篁岭景区是集古村落、古树群、梯田花海、民俗晒秋为一体的乡村景致,每年接待国内外游客约110万人次,是受旅游干扰比较显著的景区。本研究在婺源篁岭景区进行定点调查,通过设置样地,研究不同强度旅游踩踏对婺源篁岭景区大型土壤动物群落组成、垂直结构、多样性变化和功能类群的影响,以期为婺源篁岭景区生态系统的恢复及生态旅游的合理规划提供基础数据。

1 研究区概况

婺源县属亚热带季风气候,雨量充沛,霜期较短。年平均气温为16.8 ℃,平均降水量为1 962.3 mm,4~6月为明显雨季。婺源篁岭景区位于婺源县东北部,海拔约500 m,地处婺源石耳山脉,面积15 km2。本试验分别选取婺源篁岭景区内地理坐标为29°18'~29°32' N,118°12'~118°6' E的样地,调查采样点的地理位置如图1所示。

图1 婺源篁岭景区样地分布图

2 研究方法

2.1 样地设置

根据游客分布情况,本次试验于2019年4月分别选取婺源篁岭景区天街步道两侧和垒心桥2号观景台步道两侧为试验样地。在样地中根据游客踩踏情况设置不同强度踩踏区,即重度踩踏区(Serious Trample):游道边缘,游客直接踩踏的地方,地表无植被;中度踩踏区(Middle Trample):距游道边缘3~5 m,游客量较少,偶尔有踩踏的地方,植被为黑麦草和茶花;轻度踩踏区(Light Trample):距游道10~15 m,几乎无游客踩踏的地方,地表植被为莲蘽、小蓬草。在不同强度踩踏区内随机设置3个50 cm×50 cm样方即3个平行样,深度分别为0~5 cm、5~10 cm和10~15 cm,共计54个样品(2个样地×3个踩踏强度×3个重复×3个深度)。

2.2 大型土壤动物调查方法

采用手捡法分离大型土壤动物,将分离出的大型土壤动物用体积分数75%的酒精固定。在实体显微镜下进行分类鉴定与数量统计,大多数种类鉴定到科,少数鉴定到目,土壤动物的分类鉴定主要参考尹文英的《中国土壤动物检索图鉴》[8]。

2.3 数据处理

根据大型土壤动物类群在群落总数量中所占比例,将大型土壤动物划分为优势类群(>10%)、常见类群(1%~10%)和稀有类群(<1%)。

采用如下公式对调查获得的大型土壤动物进行多样性指数分析:

(1)

(2)

(3)

(4)

式中N为群落中所有种类的个体总数,ni为第i个类群的个体数量,Pi=ni/N为第i个种的多度比例;S为群落类群数。

数据经正态分布检验,利用SPSS19.0软件中的单因素方差分析(One way ANOVA, LSD)验证不同强度旅游踩踏对大型土壤动物个体密度、类群数、多样性指数的差异显著性。所有数据的分析与制图采用SPSS19.0和Origin7.0软件。

3 结果与分析

3.1 旅游踩踏对大型土壤动物群落组成和数量的影响

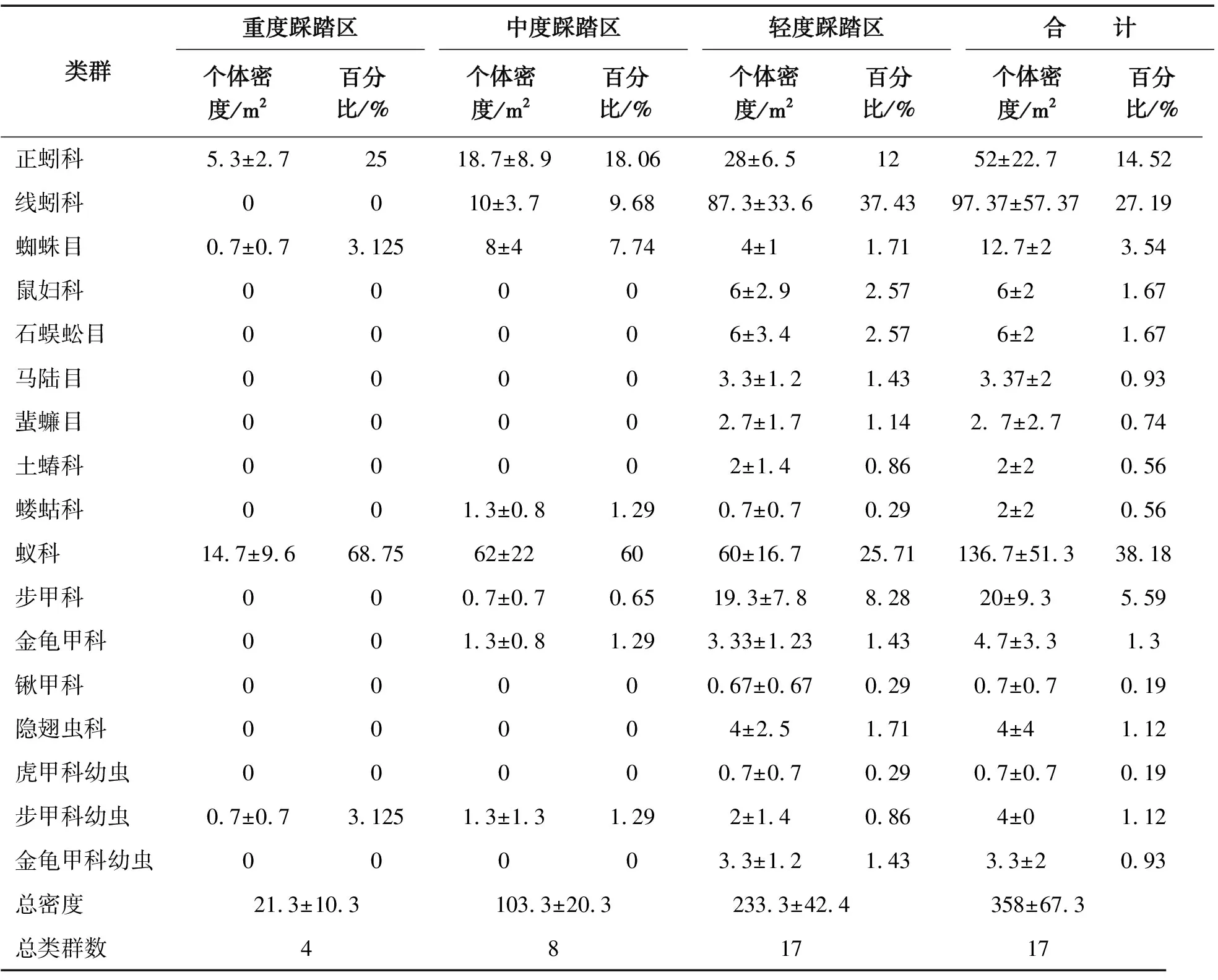

对婺源篁岭景区不同强度旅游踩踏区进行大型土壤动物取样,共获得大型土壤动物 17 类537只,隶属于2门6 纲11目13 科。优势类群(> 10%)有3类,分别为蚁科、线蚓科和正蚓科,占总个体数的 79.89%;常见类群(1%~10%)有7类,分别为步甲科、蜘蛛目、鼠妇科、石蜈蚣目、金龟甲科、隐翅虫科和鞘翅目幼虫步甲科,占总个体数的16.01%;稀有类群(<总个体数1%)有7类, 分别为马陆目、鞘翅目幼虫金龟甲总科、蜚蠊目、土蝽科、蝼蛄科、锹甲科和鞘翅目幼虫虎甲科,占总个体数的4.1%。优势类群和常见类群构成婺源篁岭景区大型土壤动物的主要部分(表1)。

表1 不同强度旅游踩踏区大型土壤动物类群和数量组成

同一土壤动物在不同强度旅游踩踏区存在较大差异。蚁科和正蚓科具有明显优势,在不同强度旅游踩踏区均为优势类群。二者在重度、中度和轻度踩踏区个体密度占总密度比重依次为93.75%、78.06%和37.71%。线蚓科在中度和轻度踩踏区均为优势类群,在重度踩踏区未捕获。重度踩踏区常见类群为2类,中度踩踏区为5类,轻度踩踏区为9类。不同强度旅游踩踏区共有的常见类群为蜘蛛目。金龟甲科在中度和轻度踩踏区均为常见类群,在重度踩踏区未捕获。中度和轻度踩踏区的稀有类群分别为1和5类,且个体密度占总密度比重依次为0.65%和2.59%。蝼蛄科在中度踩踏区为常见类群,在轻度踩踏区为稀有类群,步甲科在中度和轻度踩踏区分别为稀有类群和常见类群,步甲科幼虫在重度和中度踩踏区为常见类群,在轻度踩踏区为稀有类群。鼠妇科、石蜈蚣目、马陆目、蜚蠊目、土蝽科、锹甲科、隐翅虫科、虎甲科幼虫和金龟甲科幼虫仅分布在轻度踩踏区。

单因素方差分析表明,不同强度旅游踩踏区大型土壤动物个体密度轻度踩踏区与中度踩踏区存在显著差异(P<0.05),与重度踩踏区存在极显著差异(P<0.001)。不同强度旅游踩踏区大型土壤动物类群数均存在显著差异。轻度踩踏区与重度和中度踩踏区存在极显著差异。

3.2 旅游踩踏对大型土壤动物群落垂直结构的影响

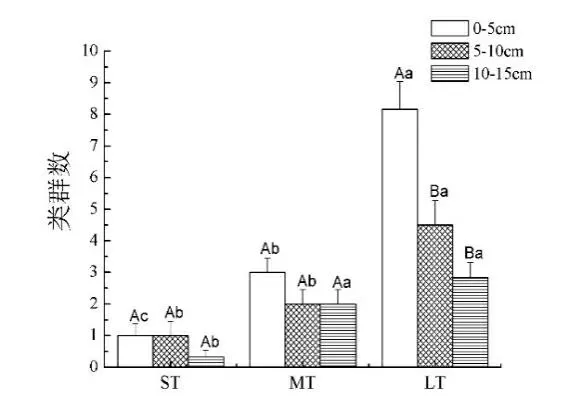

对不同强度旅游踩踏区不同土层间个体密度和类群数进行对比发现(图2),重度踩踏区大型土壤动物个体密度在各土层间分布状况为0~5 cm>10~15 cm>5~10 cm,中度和轻度踩踏区大型土壤动物个体密度在各土层分布状况均为0~5 cm>5~10 cm>10~15 cm。不同强度旅游踩踏区不同土层间类群数进行对比发现大型土壤动物类群数在各土层分布状况均为0~5 cm>10~15 cm>5~10 cm 。

单因素方差分析表明,重度踩踏区的个体密度和类群数在各土层之间均无显著差异(P>0.05)。中度踩踏区,0~5 cm土层的大型土壤动物个体密度分别与5~10 cm和10~15 cm存在极显著差异(P<0.001) ,类群数在各土层之间无显著差异。轻度踩踏区,0~5cm土层大型土壤动物个体密度分别与5~10 cm和10~15 cm存在显著差异(P<0.05),类群数在0~5 cm与5~10 cm土层存在显著差异,与10~15 cm土层存在极显著差异。

0~5 cm土层大型土壤动物个体密度,轻度与中度踩踏区存在显著差异,与重度踩踏区存在极显著差异,类群数轻度与中度和重度踩踏区均存在极显著差异,中度与重度踩踏区的类群数也存在显著差异。5~10 cm土层大型土壤动物个体密度和类群数,轻度踩踏区分别与中度和重度踩踏区存在显著差异。10~15 cm土层大型土壤动物个体密度轻度与重度踩踏区存在显著差异,类群数重度与轻度踩踏区存在极显著差异,与中度踩踏区存在显著差异。

ST:重度踩踏区; MT:中度踩踏区; LT:轻度踩踏区。不同大写字母表示相同处理不同土层间差异显著(P <0.05);不同小写字母表示相同土层不同处理间差异显著(P <0.05)。

3.3 旅游踩踏对大型土壤动物群落多样性的影响

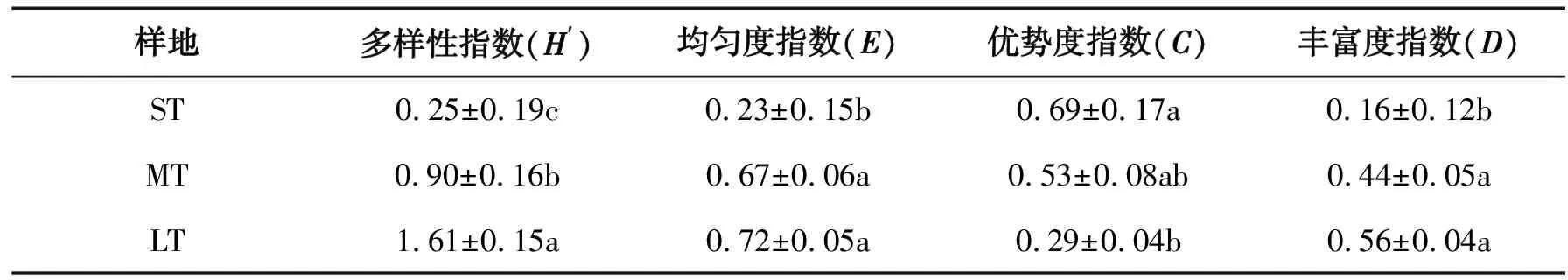

不同强度旅游踩踏区大型土壤动物群落分布差异与群落多样性密切相关,通过研究多样性指数、均匀度指数、优势度指数和丰富度指数来明确不同强度旅游踩踏对大型土壤动物群落多样性的影响。从表2可以看出,不同强度旅游踩踏区大型土壤动物多样性指数、均匀度指数和丰富度指数均在轻度踩踏区最大,优势度指数则在重度踩踏区最大。单因素方差分析表明,重度踩踏区与轻度踩踏区以及中度踩踏区的多样性指数和丰富度指数存在极显著差异,同时重度踩踏区的均匀度指数分别与中度和轻度踩踏区存在极显著差异。中度踩踏区与轻度踩踏区的多样性指数和优势度指数存在显著差异。

表2 不同强度旅游踩踏区大型土壤动物多样性指标

注:不同小写字母表示相同多样性指数不同强度踩踏间差异显著(P<0.05)。

3.4 旅游踩踏对大型土壤动物群落功能类群的影响

大型土壤动物类型多样,食性复杂,根据研究土壤动物的功能类群主要分为腐食性、植食性、捕食性和杂食性,同时鞘翅目幼虫属于根食性[9]。不同强度旅游踩踏区大型土壤动物群落功能类群的组成存在较大差别。对大型土壤动物功能类群组成的分析可知(表3),五种功能类群中度和轻度踩踏区均有分布,重度踩踏区未捕获植食性土壤动物,腐食性土壤动物在轻度踩踏区最多,杂食性土壤动物在重度踩踏区最多。同时初级消费者(腐食性、根食性)的数量比次级消费者(捕食性)多,数量上的差异反映出不同强度旅游踩踏区土壤动物群落的营养结构。

表3 不同强度旅游踩踏区大型土壤动物功能类群的组成

4 讨论

土壤动物群落结构在人为干扰强烈时,通常会发生相应改变[10]。不同强度旅游踩踏改变了大型土壤动物群落结构特征。大型土壤动物生活在土壤孔隙中,踩踏造成土壤板结,减少土壤孔隙空间,因而栖息环境受到破坏[4]。在群落水平上,旅游踩踏显著减少了大型土壤动物个体密度和类群数量。研究表明,在婺源篁岭景区不同旅游踩踏强度的样地中,重度踩踏区由于游客踩踏严重,大型土壤动物个体密度和类群数显著低于中度和轻度踩踏区。在类群水平上,不同大型土壤动物类群对不同旅游踩踏强度的响应不同,不同强度踩踏区优势类群的组成具有相似性,正蚓科和蚁科为共有的优势类群。有研究表明蚁科种群数量的变化反映生态环境的改变,蚁科数量较多说明生境较差[9]。婺源篁岭景区的重度踩踏区蚁科的数量最多,轻度踩踏区的最少,因此说明旅游踩踏对生态环境有一定的影响。不同强度旅游踩踏区常见类群和稀有类群的组成具有较大差异,其中土蝽科、虎甲科幼虫和步甲科幼虫对不同强度旅游踩踏的响应更敏感。

不同强度旅游踩踏基本没有改变大型土壤动物群落垂直结构特征,各踩踏区大型土壤动物类群数均随土壤深度的加深而减少,具有表聚现象,与土壤环境中土壤动物的垂直分布表聚性规律一致[11]。中度和轻度踩踏区的土壤环境相对稳定在一定程度上保持了大型土壤动物个体密度表层集聚的趋势。但在重度踩踏区大型土壤动物个体密度10~15 cm土层间分布大于5~10 cm土层,这可能是由于人为干扰影响而最底层可能土壤环境没有显著变化,同时某些土壤动物的类群不适宜生存在5~10 cm土层,所以下层土壤动物的个体密度反而增加。

不同强度旅游踩踏区的多样性、均匀度和丰富度指数均是轻度踩踏区最高。随着旅游踩踏强度的增加,大型土壤动物群落的丰富度指数变化趋势与多样性、均匀度指数一致,与优势度指数呈负相关,符合生态学的基本规律。在轻度踩踏区的多样性指数最高,反映出生境中的资源状况优越,生态系统较为稳定。我国学者孟令军对五大连池药泉山大型土壤动物对旅游踩踏的响应研究中[4]以及王立龙和陆林对太平湖国家湿地公园不同旅游强度下大型土壤动物研究中[12],均发现中度干扰下的大型土壤动物多样性指数呈现最大值,均符合Connell 提出的中度干扰理论,即中等干扰的群落多样性较干扰频繁和不干扰群落的物种多样性都高。但本文的研究结果并未完全符合该结论,可能是由于样地中的某些土壤环境因子的影响或干扰已经超过了中度踩踏区的调节能力而使生态功能受到破坏,从而促使群落多样性特征发生改变,呈现出轻度踩踏区最高。

功能类群作为土壤动物综合生态地理研究的重要支柱,它可以反映环境变化规律。对不同强度旅游踩踏区大型土壤动物功能类群的调查,可以明确营养循环等生态过程。不同强度旅游踩踏区所捕获的5类土壤动物功能类群,数量最多的是杂食性土壤动物,其次是腐食性土壤动物,说明婺源篁岭景区生态系统的物质循环和能量流动均较好。同时轻度踩踏区初级消费者的数量较多,说明生态系统较为稳定。捕食者的数量在不同强度旅游踩踏区呈增长趋势,表明旅游踩踏影响了生态系统的物质循环,改变了土壤动物的群落结构和组成。

5 结论

旅游踩踏作为重要的人为干扰,已经显著的影响了大型土壤动物的群落结构和多样性特征以及主要的功能类群。研究表明,随着踩踏强度的降低大型土壤动物个体密度、类群数和多样性指数以及功能类群呈现增长趋势。在不同强度旅游踩踏区中的优势类群和常见类群均具有相对较强的适应能力,而稀有类群对环境的响应更敏感。同时不同强度旅游踩踏区的个体密度和类群均有显著差异,群落的垂直结构基本为表聚性特征。经比较得出不同强度旅游踩踏区中的轻度踩踏区生态环境相对稳定,适合大型土壤动物生存,但一旦踩踏干扰超过其调节能力,大型土壤动物的群落结构将被进一步破坏。因此要对婺源篁岭景区旅游活动规模和强度进行合理规划,减少对游览步道周围环境的踩踏,在经济发展的同时保护旅游区的自然生态环境和养分循环等生态过程。