郑州市儿科医生和护士职业紧张状况对生活质量的影响

魏万宏 宋晓启 郭敏

1郑州大学公共卫生学院,郑州,450001;2郑州大学护理与健康学院,郑州,450001

近年来,职业紧张对医护人员身心健康的影响成为国内外研究日益关注的热点之一。职业紧张又称职业应激,是由于工作或工作相关因素所引发的紧张,是个体所在工作岗位的要求与个人拥有的能力和资源不平衡时出现的心理和生理反应,呈持续状态,可损害身心健康[1]。儿科医护人员因工作对象的特殊性、儿科人力资源短缺等问题,面临的工作压力及职业风险较高,成为暴露于职业紧张的高风险人群[2]。职业紧张会影响职业人群的身心健康状况[2],研究儿科医护人员职业紧张与生活质量现状进而对其进行改善具有重要意义。目前,国内应用付出-回报失衡模型对儿科医护人员职业紧张的研究较少,儿科医护人员职业紧张状况对生活质量影响的研究也较罕见。因此,本研究探讨儿科医护人员职业紧张状况对生活质量的影响,为提升儿科医护人员生活质量提供参考。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

以郑州市儿科医护人员为研究对象。采取分层抽样法,以医院类别作为分层标志,根据各层比例确定每层抽取的样本量,共抽取综合医院10所,专科医院2所。采取简单随机抽样法共抽取380名儿科医护人员进行调查,回收有效问卷355份,有效回收率为93.42%。研究对象纳入标准:具有医师或护士执业资格,自愿参与本研究。

1.2 研究方法

本研究主要采用问卷进行横断面调查。一般资料调查采用自编问卷,包括研究对象的性别、学历等。职业紧张状况调查采用付出-回报失衡量表(Effort Reward Imbalance questionnaire, ERI)[3]。量表包含外在付出、获得、内在投入3个维度23个条目。采用ERI指数进行职业紧张评定,ERI指数=外在付出得分/(获得得分×0.545),ERI指数大于1,则认为存在职业紧张。此量表Cronbach's α为0.922。生活质量状况调查采用世界卫生组织生活质量量表(WHO Quality of Life-BREF ,WHOQOL-BREF)[4]。量表由26个题目组成生理、心理、社会关系、环境4个维度。各领域总分为所属条目相加的平均分乘4,得分越高表示生活质量越好。此量表Cronbach's alpha为0.888。

1.3 统计学方法

采用 SPSS 20.0对数据进行分析,分析方法主要采用描述性分析、t检验、相关分析、多元线性回归分析。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1 调查对象基本情况

355名调查对象中,医生130人,护士225人;男性42人,女性313人;35岁以下231人,35-45岁97人,45岁以上27人;专科及以下49人,本科254人,硕士及以上52人;综合医院216人,专科医院139人;月收入4000-6000元140人;初级职称208人;在婚252人。

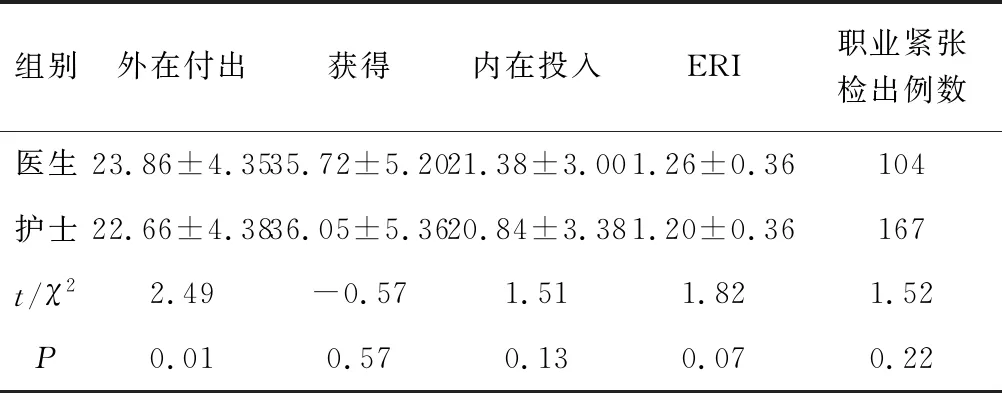

2.2 儿科医护人员职业紧张状况

271人存在职业紧张,检出率为76.34%。其中104名医生存在职业紧张(80.00%),167名护士存在职业紧张(74.22%),医护之间职业紧张检出率差异无统计学意义(P>0.05)。医护人员职业紧张的外在付出、获得、内在投入3个维度得分如表1所示,医生外在付出得分高于护士,差异具有统计学意义(P<0.05)。

表1 儿科医护人员职业紧张现状

2.3 儿科医护人员生活质量状况

儿科医护之间生活质量4个维度得分的差异均无统计学意义(P>0.05),但儿科医生和护士生活质量的4个维度得分均低于常模(P<0.05),其中环境领域得分两者均最低,见表2。

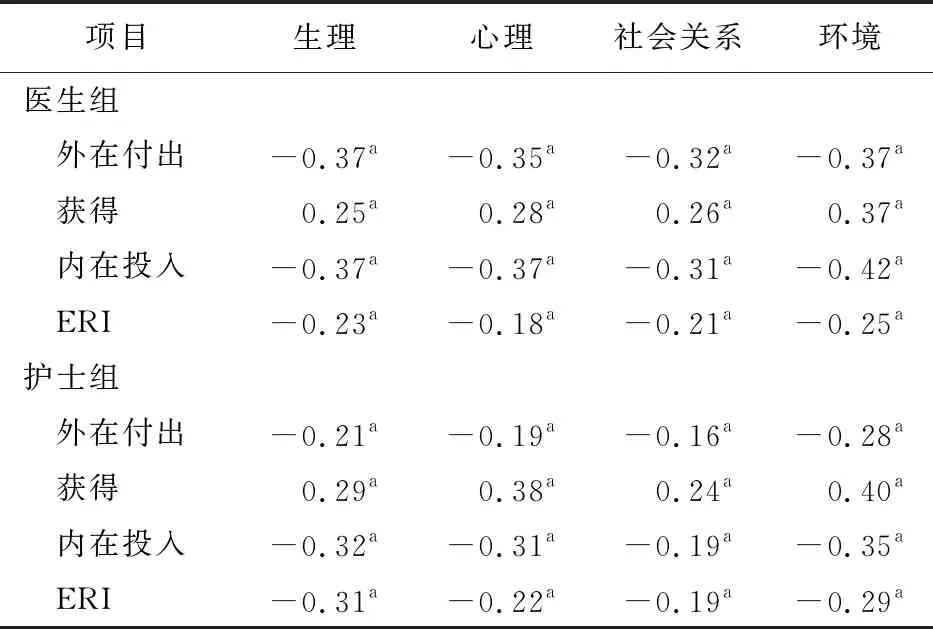

2.4 儿科医护人员职业紧张与生活质量的相关性分析

相关性分析显示,儿科医生和护士生活质量4个领域与外在付出、内在投入、ERI指数均呈负相关(P<0.05),与获得均呈正相关(P<0.05),见表3。

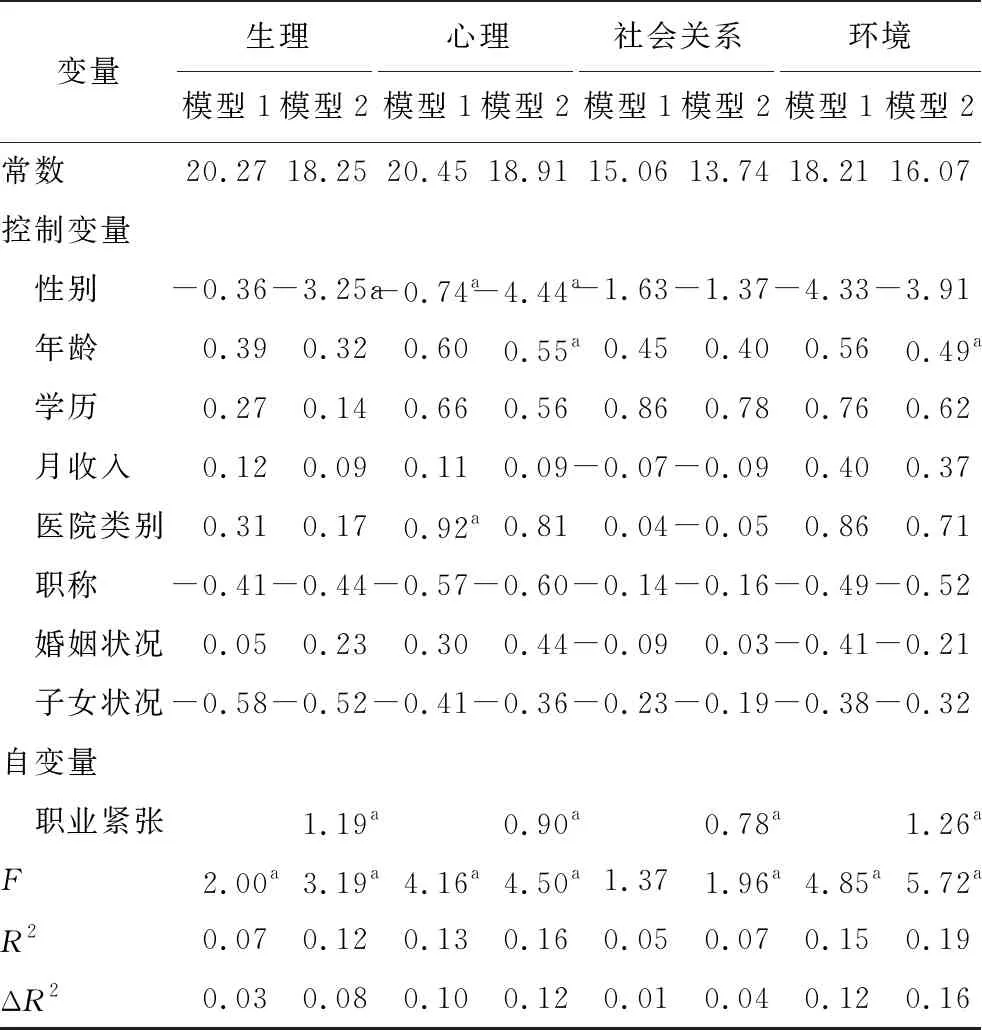

2.5 职业紧张对生活质量影响的线性回归分析

以个体特征为控制变量,职业紧张为自变量,生活质量4个维度为因变量进行分析,模型2在模型1的基础上引入职业紧张。结果显示,儿科医生和护士职业紧张对生活质量4个维度有负向预测作用(P<0.05)。根据回归系数和ΔR2,儿科医生职业紧张对社会关系领域的影响程度最高,儿科护士职业紧张对环境领域的影响程度最高,见表4、表5。

表2 儿科医生和护士及常模生活质量得分比较分)

表3 儿科医护人员职业紧张与生活质量的相关性分析

注:a为P<0.05。

表4 儿科医生职业紧张对生活质量影响的回归分析

注:a为P<0.05。

3 讨论

3.1 郑州市儿科医护人员职业紧张现象不容忽视

郑州市儿科医护人员职业紧张的检出率为76.34%,高于Loerbroks A等对德国医生职业紧张的调查结果(50.7%)[5],也高于广东省医务人员职业紧张的检出率(13.73%)[6]。郑州市儿科医护人员职业紧张现象严重,可能由以下原因造成。①儿童诊治特殊性。儿科工作对象常为缺乏理解力和语言能力的患儿,医护人员在工作中需承担更多的脑力和体力劳动,由此造成工作与心理压力增大。家属对医患人员的期望值过高,容易造成医患之间的误会,医患关系紧张。②儿科医护人才缺口大[7]。二胎政策实施后,儿科病患数增加,在岗医护人员工作强度激增。多方面共同影响造成儿科医护人员疲惫消极心理,易产生职业紧张。

表5 儿科护士职业紧张对生活质量影响的回归分析

注:a为P<0.05。

3.2 儿科医护人员生活质量水平不容乐观

儿科医护人员生活质量4个领域得分低于薛平平等对护士所做的调查[8],也低于常模[9],提示儿科医护人员生活质量有待提高。研究显示,儿科医护之间生活质量4个领域得分差异均无统计学意义,这和陈丽等的研究不同[10],可能与研究群体差异性有关。儿科疾病起病急、发病快、症状不易发现,儿童缺乏自主照护能力,在诊疗和护理过程中都需要医护人员投入较大的精力。同时我国儿科医护人力资源缺口较大,儿科医生和护士均超负荷工作。此外,儿科医生和护士均在环境领域得分最低,这和Kowitlawkul Y等的研究一致[11],可能由于工作环境充斥着情绪污染,医护人员每天面对家属的负性情绪,加之儿科常常人满为患,工作环境拥挤嘈杂。

3.3 儿科医护人员职业紧张对其生活质量产生负向影响

职业紧张往往是持续的、动态的,长期高强度的职业紧张可产生一系列紧张反应。研究显示,儿科医生和护士ERI指数与生活质量4个领域均呈负相关,并且职业紧张对生活质量的4个领域均有负向预测作用,这和Liu等的研究类似[12]。儿科医护人员职业紧张对生理领域产生负向影响,这和何琳等的研究类似[13]。儿科医护人员工作强度大,在长期紧张状态之下,易造成躯体健康水平下降,患神经衰弱、高血压等疾病,高晓燕等也指出职业中的紧张因素会对心血管、免疫系统等产生影响[14]。此外,职业紧张对儿科医护人员心理健康产生负向影响,以往的研究同样支持该结论[15]。儿科工作的特殊性要求儿科医生和护士具有较强的应变力和承受力,紧张状态易使其丧失工作兴趣,在工作中无法集中注意力,影响工作情绪。医护人员易产生焦虑、抑郁等情绪,降低活动效率,丧失工作信心。研究发现,职业紧张对社会关系产生负向影响,医护人员处于紧张状态下可能会思维紊乱,在工作上犹豫不决,造成工时延长而休息时间减少,因此与外界的交流机会较少;儿科医患关系较难处理,工作中的紧张状态也使其难以分出精力处理工作中的人际关系,汪卓赟等的研究也指出医生认为工作繁忙影响医患沟通[16]。儿科医护人员职业紧张对环境领域产生负向影响,可能由于职业紧张程度越高,越难以平和的心态面对自己的需求和工作环境所能提供的条件;另一方面,长期的职业紧张可能导致生产力下降甚至工作出现差错,造成经济损失,难以改善生活环境。

研究显示,儿科医生职业紧张对社会关系领域的影响程度最高,儿科护士职业紧张对环境领域的影响程度最高。这可能与职业特征有关。医生的治疗方案对患儿疾病的转归有决定性作用,家属对医生的要求与期望值会更高,医患关系压力较大,医生职业紧张程度越高,身心负荷越大,疲于处理各种社会关系;而护士工作繁琐忙乱,工作环境拥挤,职业紧张程度越高,对工作及自我感觉越差,对环境的满意程度就越低。