论汉语动宾类惯用语语义认知机制与类型

曹 向 华

(河北科技大学 文法学院,河北 石家庄 050018)

惯用语是“人们口语中短小定型的习惯用语”[1](P321),是汉语熟语的重要组成部分。其基本特点为:“一、它的语义具有双层性,除字面的语义外,必需具有深层次的比喻引申意义;二、它的结构是固定的;三、在句法功能上它同成语近似,在修辞功能上它有强烈的通俗性和口语色彩。”[2](P56)语义双层性是惯用语的典型特征,在字面义之外还有深层含义,如“捅马蜂窝”的字面义是捅了马蜂的巢,深层义则为惹麻烦。

结构主义语言学认为,惯用语的组合和意义是任意的,惯用语的字面义和深层含义之间不具有可预测性。从语用修辞角度分析认为,惯用语的深层义是比喻义或借代义。二者均承认惯用语的字面义之外有深层义,但对于惯用语深层义的产生路径及思维机制却缺乏进一步地分析。认知语言学认为,“隐喻、转喻和约定(conventional)知识构成惯用语意义生成的认知基础。”[3](P7)本文将从认知语言学隐喻、转喻理论出发讨论惯用语深层义——隐喻义、转喻义的生成机制及基本类型。

鉴于目前学界对惯用语外延的认识还存在分歧,本文选择大家意见较一致的动宾类惯用语作为研究对象。①

一、动宾类惯用语的隐喻义

隐喻不只是修辞手法,更是一种认知经验。“隐喻是使用熟悉的、具体的事物对比较抽象、模糊的经验而进行概念化的一种手段,其特征是把与一个认知域相关的成分投射到另一个认知域中去。”[4](P153)隐喻是建立、形成新概念的重要手段,包括源域、目标域两个概念域,二者具有相似性,前者是人们熟悉的具体事物,后者是新的还没有命名的新概念或者无法命名的抽象、模糊的经验,借助源域人们理解新的目标域。对于惯用语来说,原义是源域,隐喻义是目标域,原义是理解隐喻义的基础。

(一)隐喻义的形成

惯用语的原义到隐喻义是如何形成的?相似性是前提,映射是途径。

源域和目标域之间的相似性,是隐喻义形成的前提。相似性或者表现为事物之间形状和功能的“物理相似性”,或者表现为心理感受相同的“心理相似性”。动宾惯用语多为具体动作,因此本义和隐喻义之间更多表现为“心理相似性”。如“背十字架”,原义是古罗马帝国的一种刑法,把受刑者手脚钉在十字架上,使其慢慢流血而死,人在受刑过程中异常痛苦,遭受了非人的苦难,后隐喻义泛指人类背负沉重灾难。二者具有“心理相似性”。从原义到隐喻义的基本途径是映射。映射是对具有相似性的两个概念域进行转移、重组,包括本体映射和认识映射。“前者指源域中的实体和事件与靶域中的实体和事件的对应(correspondence)。后者指将源域有关实体和事件的知识转至靶域中的实体和事件之上,即运用推理(Kovecses)。”[3](P8)

本体映射中惯用语的原义和隐喻义之间有框架结构的对应性。如“抱佛脚”,试比较以下两例。②

例1:云南之南一番国,专尚释教有犯罪应诛者,捕之急,趋往寺中,抱佛脚悔过,便贳其罪。

例2:凡事预则立,不预则废。从1996年9月酿成100多人死亡的罕见台风、洪灾,到这次特大洪水袭击,前后不过5年时间,洪水是海南挥之不去的幽灵。必须要有防洪意识,做好各项准备。等到洪水到来,才临时抱佛脚,谁敢保证不出疏漏呢?

例1为“抱佛脚”原义:人犯罪之后,为免罪,情急跑到寺庙中抱住佛脚请求原谅。例2为隐喻义:指平时没有做好准备,事到临头慌忙应付。

“抱佛脚”从原义到隐喻义,是通过一种生活经验来建构一种普遍经验的方式,两种经验之间能够连贯起来,是因为二者存在相同的结构维度,源域的实体和事件与目标域中的实体和事件具有对应性。“抱佛脚”的语义结构见表1。

表1 “抱佛脚”语义结构

例1、例2中“抱佛脚”的基本结构框架为:人因为某种原因临时做某种事,以期达到一定目的。因此人们用“抱佛脚”这一具体动作来隐喻“平时不做准备,事到临头才慌忙应付”这一抽象概念。

认识映射,也就是知识、特征映射,是原义中的认知经验转移到隐喻义。如“吃大锅饭”,原义为众人吃一个大灶做出的饭,其中蕴含的认知经验是:无论你做了多少,都吃一样的饭,享受一样的待遇。这种认知经验转移到目标域,隐喻分配上搞平均主义,无论干多干少,干好干坏,待遇都一样。

(二)隐喻义的类型

动宾惯用语中动词和名词之间组合松散,具有离合性。在具体使用中,动词和宾语有时可以分开单独使用,中间可以插入修饰性成分。

例3:我们一方面面临严峻的挑战,另一方面又背着沉重的历史包袱。

例4:像这个女学生把幼年经历当成包袱,越背越重,欲罢不能的例子还有很多。

例3中“背包袱”中间插入修饰性成分“沉重的”和“历史”。例4 “包袱”在前,“背”在“包袱”后面。动宾惯用语离合性的特点导致惯用语隐喻义的类型多样化,有的源于惯用语的整体,有的源于部分,有的是双重隐喻。

1.整体隐喻。动宾组合原义在语言实际中存在,也比较常用。原义表示具体行为动作,隐喻义是某类抽象动作或经验。如“摆样子”,在实际语境中,原义和隐喻义都存在,举例如下。

例5:过去,在“短缺经济”的状况下,生活日用品匮乏,走进商店,常常看见一些商品标着价格。倘若想买,售货员便答曰:“这是陈列品,不出售”。也就是说:这是摆样子的,叫“有价无市”。

例6:白春兰诚恳地对记者说:“治理沙漠是利国利民、造福子孙的好事,成功的经验对大家都有用。你要真心学习,留下来我愿意讲,也可以就地示范。参观学习如果只是为了摆样子,到头来忙了半天大家都还是一场空!”

从上下文可知,例5是“摆样子”原义,商店中所陈列商品只是样子货,不能真正出售。例6中“摆样子”是其隐喻义,“参观学习”只是走表面形式,并没有什么实际效果。对这类惯用语的理解,在实际语言中是原义还是隐喻义,需要借助语境具体分析。

再如“唱独角戏”。戏曲本来应该是一群人表演,有生旦净末丑多种角色,且相互配合,但是如果只是一个人表演,则被称为唱独角戏。和此类表演相似,生活、工作中很多事情需要很多人配合来共同完成,但如果只是一个人独立完成则被称为“唱独角戏”。

2.部分隐喻。此类惯用语原义在生活中基本不使用。动宾结构中,动词或宾语发生隐喻,进而引发惯用语整体隐喻。

“宾语”使用隐喻义,如“保饭碗”。“饭碗”因为和工作在功能上有相似之处,用来隐喻工作,“保饭碗”隐喻保住赖以生活的工作。“丢饭碗”、“砸饭碗”隐喻失去赖以生活的工作和职业,丢掉生活来源。

“动词”使用隐喻义,如“吃”的系列惯用语。“吃”的原义为把食物等放到嘴里经过咀嚼咽下去,“吃”能够满足人类的生活需要,通过“吃食物”人得以延续生命。因为工作能够提供人金钱,金钱是人获取基本生活必需品的保障,“吃”由具体“咀嚼吞咽”动作隐喻为“依靠某项职业生活”,“吃皇粮”,隐喻义为通过给公家当差谋生。

3.双重隐喻。部分惯用语深层义的形成需要经历两层隐喻。第一层隐喻来自惯用语的组成部分,动词或宾语部分,第二层隐喻来自组合后的惯用语整体。

如“吃老本”,第一层隐喻来自动词,“吃”隐喻为“依靠某项工作和职业生活”,“吃老本”指依靠老本继续做生意,消耗本金。在“依靠老本要继续做生意”基础上,继续第二层隐喻,由该动作行为联想到相似的抽象经验,不再单指做生意依靠老本,泛指人在日常生活工作中只凭已有的资历、功劳、本领过日子,不求进取和提高。

二、动宾类惯用语的转喻义

隐喻强调的是两个概念域之间的相似性,而转喻则强调二者的邻近性。转喻是“用一个概念来指称另一个相关的概念,是两个相关认知范畴(往往属于同一个认知框架)之间的过渡,以一个概念为参照点(始源概念)建立与另一个概念(目标概念)的心理联系。”[5](P136)

关于转喻的生成机制,沈家煊认为:“(1)在某个语境中,为了某种目的,需要指称一个“目标”概念B。(2)概念A指代B,A和B须同在一个“认知框架”内。(3)在同一“认知框架”内,A和B密切相关,由于A的激活,B(一般只有B)会附带被激活。(4)A附带激活B,A在认知上的“显著度”必定高于B。(5)转喻的认知模型是在A和B的某一“认知框架”内相关联的模型,这种关联可以叫做从A到B的函数关系。”[6](P4~5)

转喻的形成不是随意的,二者要在同一“认知框架”内。认知框架是“人们根据经验建立起来的概念与概念之间的相对固定的关联模式,对人来说,各种框架是‘自然的’经验类型。”[6](P5)关于认知框架,Lakoff(1987)提出理想化认知模型,Warren(1999)区分了五种邻近性:合成(com-position)、使役(causation)、领属(possession)、方位(location)和表征(representation)。每种邻近性都包含大量的次类。[7](P2)Peirsman和Geeraerts在总结前人研究的基础上提出23种转喻原型模式,即23种认知框架。张辉、卢卫中比较分析概括为四种类型:一是空间和物质认知域中的邻近性,次类型包括:空间部分与整体;方位与所在;容器与被容纳物;物质与实体;一件衣物与人;一件衣物与身体部分。二是时间域中邻近性,次类型包括:时间部分与整体;先前与后果;时间与实体;客体与数量。三是行为、事件和过程的邻近性,次类型包括:次事件与复杂事件;生产者与产品;控制者与被控制者;原因与结果;方位与产品;拥有者与被拥有的;行动与参与者;参与者与参与者;潜在与实际。四是总成和堆拢认知域中的邻近性,次类型包括:特征与实体;单个实体与总体;核心因素与体制;上位词与下位词。[8](P21~22)动宾惯用语结构具有特殊性,往往表现为四大类型中的11种次类型。

(一)空间和物质认知域中的邻近性

空间和物质认知域中的转喻,主要发生在表示概念的名词之间,因此这类惯用语中转喻主要涉及动宾结构的“宾语”,即名词部分。

1.空间部分与整体。选择某种物体中具有凸显特征的部分代替整体,如“办公室来了很多新面孔”中,以“面孔”转指“人”。动宾惯用语中以空间部分代整体表现在“宾语”名词含义的泛化,如以“江湖”代指四方各地,“闯江湖”指奔走四方,流浪谋生,从事算卦、卖艺、卖药治病等职业。再如以“码头”代指沿江靠海城市,进而泛指交通便利的城市,“跑码头”指去各地做生意。

2.容器与被容纳物。以容器代替容器中的物体,如“掏腰包”。“掏”这一动作并不是只伸手从腰包里取出,而是掏“腰包”中的东西——钱,作为容器的“腰包”转指容纳物“钱”。

3.一件衣物与人。用某人穿戴的具有特点的衣物来转指该类人。如“摘乌纱帽”,“乌纱帽”是古代的一种官帽,是官员身份的象征,“乌纱帽”转指官员。“摘乌纱帽”,指失去官员的身份,罢官或被免官。再比如“戴绿帽儿”,元、明时期妓院中男鸨佩戴“绿色头巾”,“绿帽儿”由特定配饰转指老婆有奸情的男人,某人“戴绿帽儿”称其妻子有外遇。

(二)时间域中邻近性

时间与实体,以某种具体行为代行为发生的时间。如“穿开裆裤”,开裆裤是婴幼儿时穿着的服装,用“穿开裆裤”这一具体行为动作代替人的“婴幼儿时期”。举例如下。

例7:从穿开裆裤的黄毛丫头到出落成水灵灵的大姑娘,桂桃没为一根针,跟左邻右舍红过脸。

(三)行为、事件和过程的邻近性

1.次事件与复杂事件。这一转喻类型是在复杂事件中选择一个次事件来指称复杂事件。如惯用语“卷铺盖”,指被解雇或辞职。辞职或离职这一行为包括离职的动机、离职动作、离职结果等系列事件,这里选择一个典型的次事件——卷铺盖,指称离职这一复杂事件。离职后人就要离开自己的工作地点,需要把自己的物品带走,其中重要的物品就是行李铺盖,把铺盖卷起来,就代表不再在此地工作。再比如“翘辫子”。清代实行剃发令,留发不留头,留头不留发,男人也要留辫子头,刽子手杀人时为方便砍头要把辫子提起,因此在人被杀头这一复杂事件中“翘辫子”是典型的次事件,具有凸显性。“翘辫子”转指被杀头,进而泛指死去。

2.生产者与产品。用生产者来转指产品自身,如“换脑筋”指转变思想、更新观念,脑筋是思想观念的生产者,因此“换脑筋”,转变的是思想观念。

3.控制者与被控制者。如“见阎王”,阎王是掌管阴间地狱的神仙,也是地狱的实际控制者,“见阎王”,也就意味着死亡。

4.原因与结果。如“笑掉了大牙”,通过夸张的修辞手法描写“笑”结果是“掉了大牙”,原因是某事可笑至极。此惯用语是用动作行为的结果“笑掉大牙”转指原因“形容事情非常可笑”。

5.行动与参与者,行为参与者转指具体行动。行为参与者包括很多角色,如:施事、受事、地点、时间、工具等,该转喻具有较强的能产性。如汉语中以发音工具“口”等相关部位转喻“说话”这一行动,以“工具”代行动。如“斗口齿、费唇舌、费口舌、嚼舌根、磨嘴皮、露口风、惹口舌”等,均表示和说话相关的惯用语。再比如“耳目”是人用来获取外界信息的主要器官,耳朵用来听消息,眼睛用来看信息,因此“耳目”转喻为消息、情报,如做耳目、遮耳目等。

6.潜在与实际,用行为、事件、过程代状态。如“翘大拇指”作为一种行动,代表的是一种态度,表示赞成。再如“翘尾巴”表示人骄傲自满的一种精神状态。

(四)总成和堆拢认知域中的邻近性

特征与实体。人们经常把一个事物看成是众多特征的总和,选择其中一个或几个主要特征指称该事物。如“钻故纸堆”,纸张陈旧是古代文献、资料的形式特征,此处用“故纸堆”转指古代文献、资料,正是用特征转指实体。

三、动宾类惯用语隐喻、转喻的互动表义

隐喻和转喻并不是截然分离的,往往是你中有我,我中有你。汉语惯用语深层义的形成,经常是隐喻和转喻共同发生作用的结果。关于隐喻和转喻的相互作用方式,国外认知语言学家已提出多种相互作用的模式。下面主要介绍Geeraerts的棱柱形模式,并运用其分析动宾惯用语中的隐喻和转喻的互动。

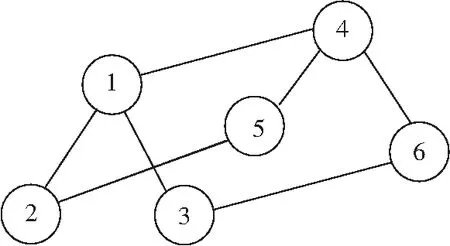

(一)棱柱形模式

Geeraerts为了更好地解释熟语和复合词的语义,提出运用棱柱形模式分析其语义的生成过程。他认为,词语整体是由具体部分组合而成。传统语义学指出,词语整体的语义和词语组成成分的语义之间具有一一对应关系,即具有同构性;认知语义学认为,词语的语义整体是由下至上推理出来的,这一过程是派生过程,语义的形成具有组构性。同时非派生过程又包括两种不同的形式,第一种是组合性非派生性,即非组构性;第二种是聚合性派生,熟语字面义到比喻义之间的过渡是不透明的,根据字面义无法推出比喻义,派生的理据影像消失,这种派生性称为理据性。根据同构性和理据性,可以画出熟语的语义引申模式,因为这个模式的形状像棱柱,因此被称为棱柱形模式(如图1所示)。理据性指图中的上下三条聚合线,组合同构性包括图中的前、后两个三角。[9](P6)图1中,1表示词语整体的字面义解读;2表示第一个组成成分的字面解读;3表示第二个组成成分的字面义解读;4表示词语整体的比喻义、惯用义解读;5表示第一个组成成分的比喻义解读;6表示第二个组成成分的比喻义解读。

图1 棱柱形模式

(二)隐喻转喻互动的三种类型

运用棱柱形模式,Geeraerts区分了三类隐喻和转喻互动:隐喻和转喻连续发生、隐喻和转喻并行发生、隐喻和转喻交替。[9](P6)

1.隐喻和转喻连续发生,指复合表达的语义的理据连接之一包含了先后两个语义延伸[9](P6),即在语义变化过程中,隐喻和转喻在语义发展的不同阶段起作用。如“schapenkop”(sheep′s head),涉及连续的隐喻和转喻,包括两个步骤:首先“sheep′s head”发生隐喻“human head that like of sheep”;其次“human head that like of sheep”发生转喻“stupid person”。

2.隐喻和转喻并行发生,指复合表达的语义中的不同理据连接存在差别[9](P6),即复合结构中不同部分发生引申的理据不同。如“to sit in the shit”,从整体层面看,其基本的引申理据为转喻,属于原因代结果的类型,“if you are literally surrounded by excrements”转喻“you are typically in an unpleasant,troublesome situation”。而其下层的组成部分的连接理据则是隐喻,“sit(in)”隐喻“to be characterized by”,“shit”隐喻“Trouble”、“unpleasant things”。[10](P458)

3.隐喻和转喻交替,指不同的变化包含了隐喻性的或者转喻性的理据连接的不同组合。棱柱模式中复合语义的生成,有时用两种不同的解释方式都说得通。如从“swimming cap”到“bald person”,既可理解为先转喻“cap”转指“person with cap”,后隐喻“people”像“person with cap”;也可理解为先隐喻“head”像“with hat”,后转喻“people with such head”[9](P7)。

(三)动宾类惯用语中隐喻和转喻的互动

通过调查发现汉语动宾类惯用语中存在“隐喻和转喻连续发生”、“隐喻和转喻并行发生”两种类型的具体实例,下面对这两类进行具体分析。

1.隐喻和转喻连续发生。如“炒鱿鱼”,字面义容易理解,深层义为解雇。其深层义的形成经历隐喻和转喻两个阶段,第一阶段为隐喻,“鱿鱼一炒就卷起来”像“卷铺盖”;第二阶段为转喻,“卷铺盖”转指“解雇”,“卷铺盖”是人被解雇后做的重要事情,以具体次事件代替复杂事件。用棱柱形模式表示(如图2所示),图2中,1表示“炒鱿鱼”字面义;2表示“炒”;3表示“鱿鱼”;4表示“炒鱿鱼”的隐喻义:“卷铺盖”;5表示“卷铺盖”的转喻义:解雇。

图2 “炒鱿鱼”棱柱形模式图

再如“走麦城”,深层义是“遭到失败或陷入绝境”。其深层义的形成是先转喻再隐喻,第一阶段是转喻:关羽大意失荆州之后被迫退到麦城,后因粮绝连夜突围,被东吴活捉杀害,“走麦城”这一举动是以原因代结果,因为“被迫退到麦城”,结果“被东吴活捉杀害”;第二阶段是隐喻,“关羽被东吴活捉杀害”隐喻“人遭到失败或陷入困境”。用棱柱形模式表示(如图3所示),图3中,1表示“走麦城”的字面义;2表示“走”的字面义:行走,逃往;3表示“麦城”的字面义:地名;4表示“麦城”的转喻义:以结果代原因;5表示“走麦城”的隐喻义:人遭到失败或陷入困境。

图3 “走麦城”棱柱形模式图

2.隐喻和转喻并行发生。如 “吃瓦片”,从惯用语的各组成部分看,吃、瓦片两个词的语义并行发生引申。“吃”由“咀嚼”这一具体动作隐喻为“依靠某项工作或职业生存”,“瓦片”转喻“房屋”,属于以空间部分代整体。从整体层面来看从“吃瓦片”到“依靠收房租为生”为隐喻。用棱柱形模式表示(如图4所示),图4中,1表示“吃瓦片”的字面义;2表示“吃”的字面义;3表示“瓦片”的字面义;4表示依靠收房租为生;;5表示“吃”的隐喻义:依靠某项职业生活;6表示“瓦片”的转喻义:房屋。

图4 “吃瓦片”棱柱形模式图

再如“摇鹅毛扇”,深层义为“在背后出谋划策”。从语义整体看,“摇鹅毛扇”为转喻,用次事件代复杂事件,在以三国故事为背景的戏曲、小说中,作为军师的诸葛亮出谋划策时,经常手摇鹅毛扇,因此“摇鹅毛扇”转喻为有智慧的人出谋划策,有智慧人的出谋划策进而隐喻为在背后出谋划策。从语义组合的具体部分看,因三国时期诸葛亮在戏曲、小说中的典型形象为手执鹅毛扇,后世戏曲中军师、谋士出场时手中也多拿鹅毛扇,“鹅毛扇”以具体饰物代人,转指有智慧的人,“摇”的具体意义不变。用棱柱形模式表示(如图5所示),图5中,1表示“摇鹅毛扇”的字面义;2表示“摇”的字面义;3表示“鹅毛扇”的字面义;4表示有智慧的人出谋划策;5表示“鹅毛扇”的转喻义:有智慧的人;6表示背后出谋划策。

图5 “摇鹅毛扇”棱柱形模式图

四、结语

不同于结构语言学对惯用语的静态描写,认知语言学从人类经验出发,对惯用语进行动态分析,认为隐喻、转喻是产生惯用语深层义的重要思维方式,参与了惯用语的认知和理解。

通过引入隐喻和转喻的工作原理,能够清晰地分析惯用语深层义生成的基本途径。“相似性”与“映射”是惯用语隐喻义生成的基本前提,转喻义的形成则离不开“邻近性”与“认知框架”。动宾结构惯用语自身特有的离合性,动词和宾语结合的松散性,决定了隐喻认知既可作用于惯用语整体,也可作用于某一组成部分,同时也可对二者都发生影响。转喻作为更为基础的人类认知经验,多发生在动宾惯用语的名词宾语部分,借助转喻认知,人们在识解惯用语语义时,可自然化解动词和宾语之间的语义冲突,通达其组合后的整体义。隐喻和转喻两种机制在惯用语深层义形成过程中往往共同作用,或者在先后顺序发生,或者在不同部分之间发挥各自的作用,共同影响惯用语语义的演变。

隐喻和转喻为我们打开了一扇认识惯用语语义的大门,仍有很多领域需要我们去深入探讨,如惯用语辞书释义中经常出现术语混乱、引申义理据模糊的现象,可借助隐喻、转喻认知理论来进行解决,通过严格区分概念域的“相似性”与“邻近性”,区分惯用语的深层义是“比喻义”还是“借代义”;通过“映射”和“认知框架”的分析可探寻惯用语字面义和深层义之间的引申理据。但在辞书编纂实践中,具体该如何结合隐喻、转喻理论对惯用语进行科学、规范地释义,则需要展开进一步地研究。

注 释:

①本文所分析的动宾类惯用语选自《新华惯用语词典》(温端政主编,商务印书馆,2007年版)。

②本文所引用实例用楷体标出,均引用自北京大学CCL语料库,不再一一标注。