论18世纪歌剧舞台上的两部中国历史题材歌剧

——芝诺的《唐中宗》与梅塔斯塔西奥的《中国英雄》

林海鹏

内容提要:18世纪著名脚本诗人芝诺与梅塔斯塔西奥分别创作的《唐中宗》与《中国英雄》,是18世纪盛行于欧洲歌剧舞台的两部中国题材歌剧,先后有一批作曲家将这两部歌剧脚本谱写成歌剧,广泛传播于欧洲各地。它们都取材自真实的中国历史轶事,并在一定程度上反映了18世纪西方人看待中国的文化心态。对此,笔者将梳理这两部作品在18世纪的接受情况,探究其题材来源及其隐含的时代价值与文化心态。

谈及“中国题材歌剧”,除了普契尼的《图兰朵》外,人们似乎再难举例出哪部名作,或是哪位知名作曲家曾创作过“中国歌剧”。但在十七八世纪的欧洲,中国一直是歌剧舞台上的热门题材,这两百年里出现了大量演绎中国人物形象与中国故事的歌剧作品(见文章后附表)。必须承认,18世纪戏剧舞台上所呈现的中国形象,有不少仅仅是出自欧洲人的主观臆想与虚构杜撰,而尤其是在歌剧领域,中国常常只被看作一个呈现风尚装饰、奇装异服、异国景象的戏剧背景设定。但同时,也存在着不少试图呈现现实中国历史的剧作。对此,本文将聚焦18世纪具有较大影响力的两部中国历史题材歌剧——芝诺(Apostolo Zeno)的《唐中宗》(Il Teuzzone,1706)与梅塔斯塔西奥(Pietro Metastasio)的《中国英雄》(L’eroecinese,1752)。这两部作品分别出自巴洛克时期最重要的两位脚本作家之手,也都曾在18世纪获得多位作曲家的谱曲,这说明它们在当时具有一定的影响力;二者明确取材自中国古代历史,但至今国内歌剧研究界仍未有任何相关研究,即便在国外,相关研究也是寥寥无几。对此,笔者将梳理这两部作品在18世纪的接受情况,探究其题材来源及其隐含的时代价值与文化心态。

一、18世纪欧洲舞台上的中国题材歌剧概况

让很多人都没有想到的是,“中国”早在400年前就已经登上欧洲歌剧舞台了。1619年,“卡梅拉塔”作曲家佩里(Jacopo Peri)与伽利莱(Marco da Gagliano)创作了一部名为《梅多罗与安吉莉卡的婚礼》(Lo sposalizio di Medoro e Angelica)的歌剧作品,剧中的女主角“安吉莉卡”,就是最早登上歌剧舞台的中国角色。这部歌剧取材自意大利诗人阿里奥斯托(Ludovico Ariosto)的著名史诗《疯狂的奥兰多》(Orlando Furioso,1516),开篇便描述了一位来自远东“卡泰”王国(Cathay)①,一位绝色倾城并拥有神奇魔法力量的公主,奥兰多、里纳尔多以及梅多罗等英勇的骑士都倾心于她,为了她不断相互追逐厮杀,安吉莉卡最终与穆斯林圣战士梅多罗相爱,一起回到遥远的东方,正是安吉莉卡的离开,才致使史诗主角奥兰多陷入疯狂。

阿里奥斯托《疯狂的奥兰多》改编自中世纪史诗《罗兰之歌》②。在古老的骑士传奇《罗兰之歌》中,并没有出现过什么远东公主,那么安吉莉卡这一角色从何而来?早在阿里奥斯托写作《疯狂的奥兰多》前,另一位意大利诗人,博亚尔多(Matteo Maria Boiardo)在他《热恋的奥兰多》(Orlando Innamorato,1495年)中首度增加了安吉莉卡这一角色,阿里奥斯托只是沿袭并进一步润色了前辈博亚尔多首创的这一故事线。

无论如何,作为最受追捧的中世纪骑士传奇,骑士奥兰多的故事一直深受戏剧家们热爱,《热恋的奥兰多》与《疯狂的奥兰多》是无数脚本作家的灵感源泉。而安吉莉卡,作为最早登上歌剧舞台的中国角色,因其独特的异国情调,一直备受脚本诗人与作曲家们关注,根据安吉莉卡的故事所创作的歌剧作品,至少有五十余部③:包括吕利的《罗兰》(Roland,1682)、维瓦尔第的《疯狂的奥兰多》(Orlando furioso,1714年、1727年先后谱写了两部同名歌剧)、亨德尔的《奥兰多》(Orlando,1733)、皮契尼(Niccolo V.Piccinni)的《罗兰》(Roland,1778)以及海顿的《圣骑士奥兰多》等,仅就梅塔斯塔西奥的歌剧脚本《安吉莉卡》(Angelica,1720),先后就有超过14位作曲家为其谱曲。

安吉莉卡虽然乘着“罗兰传奇”在巴洛克时期的高热度而频繁亮相,但这些歌剧讲述的毕竟还是地地道道的欧洲中世纪传奇,尽管安吉莉卡的中国身份承载着中西方文明碰撞的某些潜在的社会心理,但“中国”在这里主要还只是起到满足观众猎奇心理的作用。而随着17世纪末“中国风潮”(Chinoiserie)④在欧洲的逐渐兴盛,中国在欧洲歌剧中的“戏份”似乎越来越多。1692年,普赛尔富有创意地在他的半歌剧《仙后》(The Fairy Queen)的第五幕,以一个中国花园作为最后的婚礼场地,并安排了一对中国男女歌唱着天堂乐土的景象。1754年,格鲁克创作了一部名为《中国女士》(Le Cinesi)的独幕歌剧,脚本源自梅塔斯塔西奥1735年创作的一部同名话剧。这两部剧集中体现了十七八世纪欧洲君主们对中国风情的热爱,《仙后》是普赛尔为庆祝英国女皇玛丽二世与威廉三世15周年婚姻庆典而作,《中国女士》则是格鲁克的雇主,萨克斯-希尔德堡豪森的约瑟夫亲王为庆祝奥地利皇子(后来的神圣罗马帝国皇帝)莱奥波德二世生日,专门委任格鲁克创作的一部喜歌剧,这部剧的第一观众是奥地利女皇特蕾莎·玛利亚与国王弗朗西斯一世。这两部作品都极尽奢华,《仙后》甚至被认为是英国在1690年代耗资最大的一部舞台作品。⑤在像《仙后》与《中国女士》这类作品中,以中国为背景,呈现中国人物,其首要目的是展现一些新颖、华丽的中国式舞台装饰与人物服饰,试图将布歇、皮勒蒙⑥画笔下那唯美精致的中国人物、花园、建筑与装饰复现在歌剧舞台上。尽管这些歌剧剧情依旧是完全出自欧洲人的臆想与杜撰,与中国并无任何现实关联,但至少在视觉层面,中国趣味已经跃然于舞台之上。

真正具有现实意味的中国故事出现在1706年,著名脚本作家阿波斯特罗·芝诺撰写了一部取材自中国历史故事的歌剧脚本——《唐中宗》,这是中国历史故事首度出现在西方歌剧舞台上。在这之后,中国历史故事开始更频繁出现在欧洲歌剧舞台上,这些故事往往取材自当时一些较为知名的汉学名著、传教士的见闻录与一些名人游记等。这类歌剧剧情总是围绕中国皇朝更迭过程中的权力争夺为主线展开,从人物名称、风俗礼仪、服饰布景等层面能看到非常明确的中国特性,甚至部分剧情细节可以让我们直接联想到历史中的某些真实事件或人物。

如脚本诗人乌尔班诺·里奇在1707年便根据葡萄牙来华传教士曾德昭(Álvaro de Semedo)的汉学著作《大中国志》(Relatione della grand emonarchia della Cina,1643),创作了一部名为《泰昌帝》的歌剧,歌剧主角名为“Taican”,是《大中国志》中记载的明光宗泰昌皇帝“Thai cham”,剧中与泰昌争夺皇位的另一位皇子叫“Vanlio”,应该是取自《大中国志》中对万历皇帝的名称“Vam lie”。有趣的是,万历帝与明喜宗泰昌皇帝本为父子关系,但歌剧将他俩写成兄弟关系,但整个故事主线显然还是基于万历年间关于立储问题的国本之争而改写的,而这则历史轶事被曾德昭记载在其《大中国志》中。⑦

再如1715年,另一位颇有名气的意大利诗人安东尼奥·萨尔维(Antonio Salvi)根据乔万尼·加莱利(Giovanni Francesco Gemelli Careri)《环球游记》(Giro del Mondo,1699)中记载的中国故事,创作了一部名为《中国鞑靼王》(Il Tartaro Nella Cina)的歌剧。在这里富有创意地将明清两朝更迭时期,鞑靼与明朝的战事与《俄狄浦斯王》“预言王子弑父”的情节融合起来。

这些作品都触及许多现实存在的中国人物与事件,但大多没得到太多演出的机会,如《泰昌帝》与《中国鞑靼王》都仅有过一次舞台呈现机会。在这其中,只有芝诺的《太武宗》与梅塔斯塔西奥的《中国英雄》,在18世纪的欧洲获得大量演出机会,并不断被作曲家们谱写成曲。

二、欧洲第一部中国历史剧——芝诺的《唐中宗》

就目前看来,芝诺的《唐中宗》应该是欧洲第一部完全讲述一个中国故事的歌剧作品。⑧其脚本与音乐都完成于1706年,是芝诺为当年的米兰狂欢节季写就的应节之作,由作曲家保罗·玛尼(Paolo Magni)和克莱蒙特·蒙纳里(Clemente Monari)谱曲,首演于米兰皇家公爵剧院。必须承认,《唐中宗》在最开始只是一部应节、牟利之作,但它并没有因此而昙花一现,不仅在当年大获成功,在随后的年月里继续被欧洲其他作曲家多次重新谱曲(见表1):

表1 根据芝诺《唐中宗》脚本创作的歌剧作品⑨

作曲家 演出年份 首演地点6阿蒂利奥·阿里奥斯蒂(Attilio Ariosti) 1727年 伦敦7安东尼奥·维瓦尔第(Antonio Vivaldi) 1731年 曼图亚8朱塞佩·尼科里尼(Giuseppe Nicolini) 1825年 都灵

《唐中宗》讲述了一个皇位争夺的故事,剧情梗概如下:高宗(Troncone)驾崩,将传位诏书交给两位大臣钦诺(Cino)、西万诺(Sivenio)。高宗的妃子齐殿娜(Zidiana)心爱着太子中宗(Teuzzone),想趁高宗驾崩之际夺取皇位,随后再逼迫中宗与自己成婚。为此,齐殿娜欺骗两位大臣,分别承诺他们,自己会在登基后与他们结婚,诱骗他们将诏书继承人改成她自己。鞑靼公主蔡玲妲(Zelinda)是太子中宗的未婚妻,她无意中听到齐殿娜与大臣的诡计。齐殿娜夺权后迫使中宗在死亡与爱情之间二选其一,中宗选择死亡,被打下牢笼。蔡玲妲则乔装为一位女尼姑,潜伏在齐殿娜身边,暗中拖延齐殿娜对中宗的处决,并告诉其中一位大臣钦诺,齐殿娜两面三刀的诡计。钦诺知道自己被骗,在中宗将被处决之际,他率领士兵逮捕齐殿娜,救下中宗,并宣布真正的传位诏书,叛徒西万诺罪责难逃,自杀身亡,中宗重获皇位,并与蔡玲妲成婚,宽恕了包括齐殿娜在内的所有人。

仅看故事本身,我们很难锁定这部作品究竟取材自中国哪段历史,笔者在最开始阅读此剧剧情时,首先想到了唐高宗李治与武则天的故事,尤其是其中涉及女皇帝、太子与先皇妃子的不伦关系等情节。但由于剧情与真正的唐代历史有一定出入,也缺乏直接文献证据,笔者不敢妄下认定此剧与中国历史的关联。此外,中文学术圈尚未有任何关于这部歌剧的研究,甚至没有任何文献提及此剧,所以最开始关于剧名、人名的翻译问题,笔者本打算自行采用音译,但在随后发现的一些文献材料中,笔者确定了芝诺这部歌剧脚本的文学来源,明确此剧拥有一定的中国历史原真性,因此也大胆采用了《唐中宗》这一具有明确历史指向的译名。

目前为止,国外针对18世纪欧洲歌剧舞台中国题材歌剧研究的成果(国内在这方面没有任何研究),仅有亚德里安内·瓦尔德的《戏中宝塔——18世纪意大利歌剧舞台上的中国》(Adrienne Ward:Pagodas in Play:China on the Eighteenth Century Italian Opera Stage)一书。关于《唐中宗》的题材来源,瓦尔德提出芝诺是取材自著名来华传教士、汉学家卫匡国⑩1658年在慕尼黑出版的《中国上古史》(SinicæHistoriæDecas Prima,1658年。然而对于瓦尔德的这一说法,笔者有所保留。因为卫匡国这部十卷本的汉学著作仅记录了从远古到西汉末年的历史,我们很难从这段历史中找到与《唐中宗》剧情相符的内容。

而随后,笔者在阅读一本更早出版、流传更广也更为著名的欧洲汉学名著,西班牙作家胡安·冈萨雷斯·德·门多萨(Juan González de Mendoza,1545—1618)的《中华大帝国史》(1586)时,发现这样一段关于唐代历史的记录:

唐及其后人治国有方,因此传了较长的时间。共是21位国王,统治了294年,其最后一位叫高宗(Troncon),和他父亲的一个妻子叫武曌(Bausa)的结婚,她当了尼姑,只为跟她成婚,他把她从寺院里接出来;她用手腕把他杀死,独身治理国家41年。史书说她不老实,而且用非常手段迫害国家的精英和首脑;她不以此为满足,还跟一个出身低微的人结婚,此人系供她的需求,因为她很淫邪。他们说在她成婚前,她要把她跟前夫生的儿子杀死,因为她想让她自己的一个侄子继她统治国家。这时国人觉察她的意图,厌恶她的恶行,找到一个逃亡的她前夫庶出之子,一致立他为王。他叫作中宗(Tantzon);他下令严酷处决他的后母,因为她犯有罪恶,同时也给国人作一个榜样,他们因她的错误统治,开始迷途知返。

这里的记述肯定与真正的唐代历史有一些出入,但却非常接近芝诺《唐中宗》的剧情。第一,《中华大帝国史》中高宗的名称“Troncon”直接对应歌剧《唐中宗》中的“Troncone”,“中宗”的名称“Tantzon”也与歌剧的“Teuzzone”在发音上有一定相似性。第二,先帝妃子与太子相爱,淫邪且具有权力欲望,杀害忠臣并夺权,这无疑对应着歌剧中齐殿娜的形象。当然,芝诺的剧情在人物关系上发生了错位,将齐殿娜设定为高宗的妃子,爱上中宗,在真正唐代历史以及《中华大帝国史》中的记载,武则天(武曌)都应当是唐太宗李世民的妃子,后与高宗李治相爱,并在高宗晚年摄政夺权。第三,最后百姓厌恶武曌的暴政,找到流亡民间的中宗,拥立他为皇,并推翻武曌,这一记述也与歌剧《唐中宗》的结局较为接近,甚至与唐代正史都相当符合。在正史中,唐中宗李显是武则天的第三子,确实在登基不久便被武则天废黜了十余年,流放到庐陵,后在武则天晚年被召回,随后发动神龙政变,除掉武则天心腹大臣,武则天被迫传位,中宗重夺皇位后大赦天下。

综上,笔者大胆认定,芝诺的《唐中宗》取材自门多萨的《中华大帝国史》,但他是从什么渠道获知这一著名的唐代历史轶事,尚有待进一步探究。无论如何,他在18世纪初为欧洲人讲述了一段中国唐代著名历史轶事,尽管有一定失真之处,但这并不影响它作为欧洲第一部中国历史题材歌剧的重要地位。尤其是近些年,维瓦尔第谱曲的《唐中宗》已经分别在1996年、2011年两度被录成唱片,这说明该剧已经回归到当代人的视野,作为故事本源的中国,我们更应该将这部作品纳入西方歌剧研究的话题之一,或至少,知道它的存在。

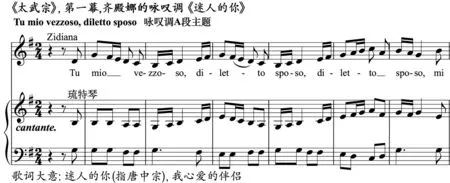

最后值得一提的是,尽管巴洛克歌剧音乐(尤其是意大利正歌剧)往往被统一在某种“中心风格”中,那个年代也没有在异域题材作品中引用异域音乐的创作习惯,因此异域性很难像浪漫时期的作品那样明确地体现在音乐层面。但作曲家在对某些人物的刻画上,有时仍然煞费苦心。如在这部剧里,角色性格最复杂的应当是齐殿娜。在高宗死去后,她不想失去皇后的地位,但又心爱着皇位的继承人太子中宗,于是伙同大臣篡位,再试图通过武力胁迫中宗与自己成婚,以达权力与爱情的一箭双雕。维瓦尔第在他的《唐中宗》中,在第一幕第三场,齐殿娜在诉说完自己的计谋后,为她写作一首咏叹调“迷人的你,我心爱的伴侣”(Tu miovezzoso,diletosposo),非常巧妙地通过音乐手段描绘了齐殿娜对中宗的爱、对自己计谋的得意扬扬且不惜一切要获得胜利的野心。在A段(见谱例1),齐殿娜伴随着琉特琴二拍子舞曲节奏,歌唱自己将能与中宗结为伉俪的喜悦,G大调上的这段音乐轻松愉悦,从前奏一直持续的琉特琴单音旋律,典雅却带有轻佻的姿态,符合齐殿娜认为自己胜券在握的自信心态。到了B段,当想到这其中会遇到的阻力,齐殿娜表示自己无论如何要得到中宗,野心与欲望在歌词中显露无遗,而音乐在这个部分随着齐殿娜心境的改变,迅即转向e小调(见谱例2),歌唱旋律快速下行,旋律线条断断续续,使语气感加重。而最有趣的,是琉特琴旋律音型填充在歌唱旋律的休止与长音处,却是处于E大调上,依然保持着谐谑轻佻的音型。e小调与E大调最有辨识度的主和弦三音G与G同时并置,这样激进的复调性写作在那个年代实属罕见。齐殿娜势在必得的决意野心与胸有成竹的骄傲自信分别体现在伴奏与人声旋律上。

谱例1

谱例2

三、中国“遗孤”故事在欧洲的广泛传播——梅塔斯塔西奥的《中国英雄》

在18世纪所有的中国题材歌剧中,最受欢迎、传播最广、持续影响力最大的,是梅塔斯塔西奥1752年写就的《中国英雄》。众所周知,梅塔斯塔西奥每一部歌剧脚本都被各地作曲家大量谱写成歌剧作品,他的脚本占据了18世纪歌剧的大半壁江山,《中国英雄》也是其中的热门剧作。自1752年首演以来,这个脚本在历史上被诸多重要作曲家反复谱写成歌剧作品。笔者对《中国英雄》的创作情况进行了较为详尽的整理,这部作品在欧洲流行了30年,曾被至少18位作曲家谱写成歌剧作品(见表2)。

表2 根据梅塔斯塔西奥《中国英雄》脚本创作的歌剧作品

表2 根据梅塔斯塔西奥《中国英雄》脚本创作的歌剧作品

作曲家 演出年份 首演地点1朱塞佩·博诺(Giuseppe Bonno) 1752年 维也纳2巴尔达萨烈·加卢皮(Baldassare Galuppi) 1753年 那不勒斯3约翰·哈赛(Johann Adolph Hasse) 1753年 胡贝图斯堡4大卫·佩雷茨(Divad Perez) 1753年 里斯本

作曲家 演出年份 首演地点5尼古拉·康佛尔托(Nicola Conforto) 1754年 马德里6格雷戈里奥·巴拉本内(Gregorio Ballabene) 1757年 不详7盖坦诺·皮亚扎(Gaetano Piazza) 1757年 米兰8弗朗切斯科·乌蒂尼(Francesco Uttini) 1757年 瑞典皇后岛9托马索·乔尔丹尼(Tommaso Giordani) 1766年 都柏林10 强·弗朗切斯科·德·马乔(Gian Francesco de Majo) 1770年 不详11 安东尼奥·萨奇尼(Antonio Sacchini) 1770年 慕尼黑12 朱塞佩·坷拉(Giuseppe·Colla) 1771年 热内亚13 希罗宁姆斯·曼戈(Hieronymus Mango) 1771年 艾希施泰特14 费迪南多·贝尔东尼(Ferdinando Bertoni)剧名改为《纳尔贝莱》(Narbale) 1774年 威尼斯15 安东·巴赫施密特(Anton Bachschmidt) 1775年 艾希施泰特16 兰尼埃里·切奇(Ranieri Checchi) 1775年 巴斯蒂亚17 多梅尼科·奇马罗萨(Domenico Cimarosa) 1782年 那不勒斯18 文兰佐·劳济尼(Venanzio Rauzzini) 1782年 伦敦

《中国英雄》讲述的是一个对中国观众而言相当熟悉的故事,一个类似以及常常被认为源自《赵氏孤儿》的故事:一名暴君因治国无道、暴虐施政而被人民推翻,暴君逃离京城,人民盛怒难抑,冲进暴君皇宫杀死其家人,忠诚的大臣以自己的孩子调包,把襁褓中的王子救出,并将他抚养成人。国王与王子都缺失,国家暂由忠臣摄政管理。王子成人后与被俘虏的鞑靼公主相爱,但鞑靼公主的父亲要求她必须嫁给中国未来的皇位继承人,以达成政治联姻。这时,忠臣也认为是时候揭示王子身份,并让他顺利继位,但不知自己真实身份的王子却大力呼吁要让治国有功的忠臣称帝,忠臣私下告诉王子事情缘由。但此时,王子的好友,一位青年官员却称自己当年被养父发现的时候,身上裹着皇族纹饰的衣服,认为自己才是王子,因此王子陷入皇位、职责、爱情与友情的多方为难,最终,正如所有意大利正歌剧剧情范式,忠臣揭示王子身份,王子继承皇位,与鞑靼公主结婚,青年官员也与亲生父亲相认,大团圆结局。

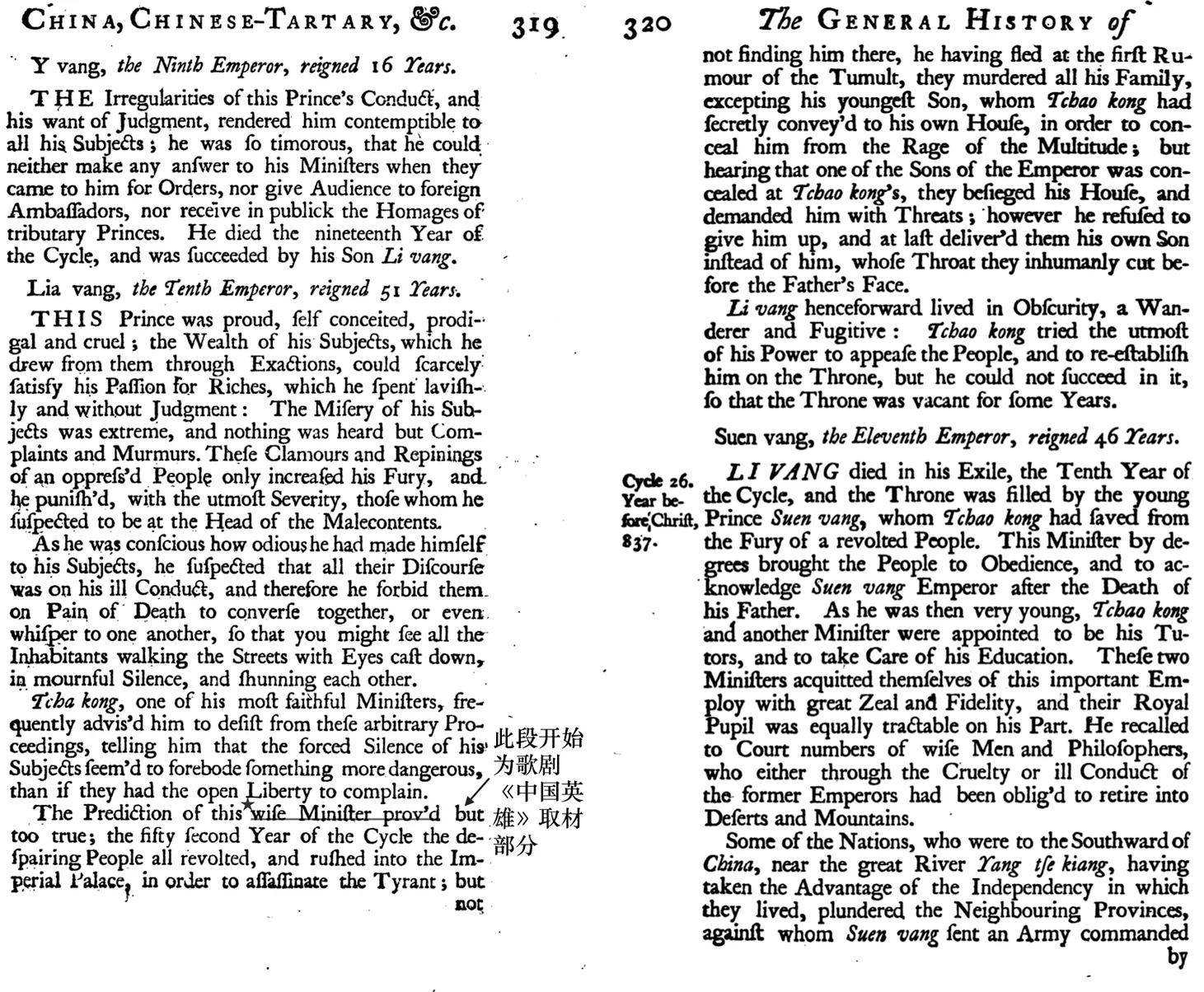

对于我们而言,最关键的问题是,梅塔斯塔西奥是从哪里获知这一如此著名的中国故事?在18世纪欧洲诸多汉学成果中,首屈一指当数杜赫德的《中华帝国全志》,这套四卷本的汉学鸿篇巨制出版于1735年,对中西文化交流的影响极为深远。在第一卷论及中国历史部分,杜赫德较为完整地记述了中国从夏朝到清朝,共22个朝代的历史。其中在周朝历史部分,记录了一段忠臣牺牲亲骨肉救太子的故事(见图1)。这段历史来自司马迁《史记·周本纪》中关于“召公姬奭救周宣王”的故事。其对应文本如下:

图1 《中华帝国全志》英译本(The General History of China,1741年)节选

厉王太子静匿召公之家,国人闻之,乃围之。召公曰:“昔吾骤谏王,王不从,以及此难也。今杀王太子,王其以我为仇而怼怒乎?夫事君者,险而不仇怼,怨而不怒,况事王乎!”乃以其子代王太子,太子竟得脱。

召公、周公二相行政,号曰“共和”。共和十四年,厉王死于彘。太子静长于召公家,二相乃共立之为王,是为宣王。宣王即位,二相辅之,修政,法文、武、成、康之遗风,诸侯复宗周。十二年,鲁武公来朝。

显然,除了增加了鞑靼公主以及老套的正歌剧三角恋情情节外,歌剧《中国英雄》的整个情节框架完全符合《中华帝国全志》记载的历史,也与《史记·周本纪》中的故事吻合。甚至歌剧中的一些重要人物名称也与历史一致,如暴君“Livanio”对应的是《中华帝国全志》中的Li vang,即周厉王;太子“Svenvango”则对应着“Suen vang”,即周宣王。因此我们可以肯定,歌剧《中国英雄》的故事源自杜赫德的《中华帝国全志》。

值得一提的是,在《中华帝国全志》第三卷的“中国人的诗词、历史与戏剧品位”一章,杜赫德还使用了超过40页的篇幅,分五折完整记载了纪君祥的《赵氏孤儿》,这使得一些学者宣称梅塔西塔西奥也参考了纪君祥的这部元杂剧。如《新格罗夫歌剧辞典》中的“中国英雄”词条,便认为梅塔斯塔西奥同时参考了《中华帝国全志》第一、三卷分别所载“召公救宣王”与纪君祥的《赵氏孤儿》两段材料。但笔者并不认可这一说辞,因为《中国英雄》与《周本纪》中“召公救宣王”的故事框架几乎完全吻合,任何其他素材来源都会破坏这二者的高度契合性。反观《赵氏孤儿》的故事,除了忠臣舍子救主这一点与《中国英雄》稍有相似外,戏剧的情节背景、角色的社会身份、人物名称以及剧情脉络等,都有较大差异。

更有力反驳《新格罗夫歌剧辞典》中这一说法的依据,来自伏尔泰。众所周知,伏尔泰是欧洲首位将纪君祥的《赵氏孤儿》搬上话剧舞台的戏剧家。他在1753年(也就是梅塔斯塔西奥《中国英雄》首演后一年),参考杜赫德《中华帝国全志》中记录的《赵氏孤儿》,将其改编为一部名为《中国孤儿》(L'Orphelin de la Chine)的法国话剧。这是这个著名的“中国遗孤”故事首度从汉学圈走向公众视野,并迅速引起欧洲艺术界的强烈反响。而在撰写此剧期间,伏尔泰曾写道:“著名的梅塔斯塔西奥神甫和我选择了几乎一样的主题用于他的戏剧诗创作,也就是说一个逃脱灭门之灾的孤儿的故事。他从一个比我们早九百年的朝代获得了这个传奇经历……悲剧《中国孤儿》的主题完全是另一个。我们选择的主题与其他两个人都截然不同,只有名字相似。”伏尔泰的这段话也相当明确,他并没有与梅塔斯塔西奥选择相同的故事进行创作,也就是说,在他看来,《赵氏孤儿》绝非梅塔斯塔西奥的题材来源。

自此,根据演出情况与笔者对歌剧与史料进行的对比研究,我们基本可以肯定:梅塔斯塔西奥的《中国英雄》是欧洲历史上被演绎最为频繁的一部中国历史题材歌剧。其故事是根据杜赫德《中华帝国全志》第一卷所载《史记·周本纪》中关于“召公姬奭救周宣王”的故事进行改编的。但更值得大家关注的是,梅塔斯塔西奥与伏尔泰在几乎同一时间分别选择了两个“中国遗孤”故事进行创作,两部剧作也分别在各自领域收获巨大成功,首演过后便在整个欧洲不胫而走,是那个年代最炙手可热的戏剧主题。我们可以把它们看成以《中华帝国全志》为代表的汉学热潮向公众艺术延伸的艺术反应,但这背后究竟折射了怎样的文化心态,耐人寻味。

四、中国历史题材歌剧与欧洲开明君主体制

不难发现,《唐中宗》与《中国英雄》作为18世纪最受欢迎的两部中国题材歌剧,他们拥有同样的主题核心:苛斥暴政,推崇贤明、仁慈的君主,赞扬忠诚明理的臣子,所有这些都与18世纪欧洲知识分子提倡的开明专制思潮不谋而合。随着马若瑟、卫匡国、杜赫德等传教士、汉学家不断将中国的体制介绍至西方,中国的社会与君主体制给予启蒙知识分子许多启发,并常将此作为开明专制体制的模范进行宣传。最直接的案例是法国古典经济学家弗朗索瓦·魁奈(Francois Quesnay)的长篇论文《中国专制主义》(Le Despotisme de la Chine,1767),对古代中国不依靠王公贵族,而广泛举用贤能之士治理天下的制度给予充分肯定。再以伏尔泰为例,作为最大力提倡开明专制的启蒙知识分子,其大量文学艺术作品也都意在宣扬开明君主体制,上文所提到的《中国孤儿》也与这一核心思想有关。撰写这部剧作时,正值他被路易十五的专制政权打入冷宫的阶段,也是其被开明专制代表人物腓特烈大帝邀请至普鲁士之时。他曾说道,“从《亨利亚德》写到《扎伊尔》,再到这部中国悲剧,无论写得好坏,这(指‘启迪道德’)一直是给我灵感的原则”。诚然,选择《赵氏孤儿》这一中国故事,是伏尔泰试图以东方道德准则启示欧洲人的一次尝试。如果我们考虑到,在1755年,伏尔泰还专门为这部剧加上一个十分具有说教意味的副标题——“孔子学说五幕剧”,“中国”对于此时西方知识分子所具有的模范意味,就显得更为明显了。

《唐中宗》与《中国英雄》恰恰出现在欧洲封建王朝纷纷进入启蒙君王统治阶段,路易十四的统治虽然已经进入黄昏,但余晖依然耀眼;普鲁士的腓特烈二世正整装待发,试图合并德意志;玛利亚·特蕾莎以一己之力为奥地利奠定了牢固的帝国根基,约瑟夫二世作为受启蒙思想影响最深的一位君主,在承接母亲的衣钵后,对奥地利作大刀阔斧的改革;俄罗斯的彼得大帝励精图治,将俄罗斯推上大国崛起的轨道,而到他身后的叶卡捷琳娜二世,俄罗斯已成为欧洲第一强国。这些统治者都大权在握,所统治的国度也正在经历巨变,他们都或多或少受到启蒙思想影响,深知绝对专制体制与贵族分级而治的老旧体制早就不合时宜,试图以理性与智慧改革传统统治结构。

《唐中宗》与《中国英雄》的诞生及其在随后的良好接受情况,离不开这一现实历史背景。显然,歌剧中的齐殿娜与厉王都是绝对专制主义的代言人,专横独断、残暴无情、权力欲望强烈,这样的形象在歌剧中都以负面形象被刻画。这些无道暴君的负面形象,有效反衬了唐中宗、周宣王以及雷杨(Le-ang,《中国英雄》中救下宣王的忠臣,即《周本纪》中的召公姬奭)作为开明君主、统治者的正面形象,他们往往是贤明、仁慈、无私与正义的。正如唐中宗最后赦免了齐殿娜与所有试图反对他的将士;《中国英雄》中宣王并不为权力所着迷,忠诚于自己的养父,甚至想要推选养父为国王。雷杨更是一位绝对“称职”的中国士大夫标兵,他劝谏君主、忠君爱国、献身社稷而不求回报,作为朝廷要臣,他站在百姓一边,多次提醒厉王苛政猛如虎,在厉王被推翻后依然奋力保护王朝根基——太子宣王,为此甚至不惜牺牲自己亲生骨肉,在国家无主之时挺身而出代理朝政多年,但却从未觊觎皇位,一心只想着等待宣王成长,将他推上皇位。这样的士大夫精神必定对当时的梅塔斯塔西奥造成强烈冲击(正如伏尔泰被程婴的故事所震撼一样)。罗湉教授对此问题的解读更为精准:“召公的故事包含的‘忠’‘义’精神与欧洲传统上的骑士精神以及各国王廷所提倡的忠君精神遥相呼应,极其符合启蒙时代封建等级社会中的伦理观和道德观。”

但芝诺创作《唐中宗》的年代终归还是太早,此剧在整体情节范式上,都还是一个标准的正歌剧模式,可进行深度解读的内容仍然不多。相较之下,《中国英雄》的情况则显得更为复杂。这其中的一个关键问题是,舍弃亲生骨肉,以解救君王,这样的情节在封建时代向来强调忠君思想的中国,并不让人感到稀奇。但在向来强调人性至上的欧洲社会,应该是一个难以获得共鸣的主题,也似乎与基督教义水火不容。但梅塔斯塔西奥仍然大胆采用了这一主题(当然还有伏尔泰也选择了相似的主题),这首先当然是基于强烈的猎奇心态(这样的故事不可能出现在欧洲),它能引起更强烈的情感震撼,要知道,欧洲歌剧要到一个世纪后,在威尔第的《游吟诗人》或古诺的《浮士德》中,才再次出现了婴儿被杀死的情节。除了满足猎奇心态之外,还有其他意图吗?笔者认为,梅塔斯塔西奥与伏尔泰一样,要将中国人另类的忠义精神展现给欧洲人看。牺牲亲骨肉,是一种比牺牲自我更让人震撼的行为,它能最大程度衬托雷杨以君国为先、私情次之的传统儒家宣导。

优秀的作曲家往往会把握住雷杨与宣王这两人,既为父子、兼为君臣的复杂情感关系,为此写作一首重磅曲目。尤其是在第二幕第六场,宣王身份揭晓的时刻,当雷杨将真相告诉宣王后,称其为“殿下”,而不是“儿子”,父爱从这一刻起开始让位于忠义,父子转变为君臣。宣王并没有为自己高贵的地位而雀跃,他因自己不是雷杨的血脉而难过,雷杨为自己不能再像过去那样拥抱儿子而失落,但一切都是为了更高目标的实现,在这里真情与道德超越任何权力的欲望、利益的算计。场景最后,雷杨还是禁不住拥抱了曾经的养子(尽管这是个有违君臣礼节的行为),并歌唱了一首咏叹调“原谅我情难自抑”。德国作曲家约翰·哈赛(Johann A.Hasse)将雷杨的这段糅合了失落、温情与理想的情感独白写就一首极为感人的咏叹调(见谱例3)。这段咏叹调是其《中国英雄》的情感高潮点,是全剧时间最长的一段分曲(超过6分钟),仅通过歌词,我们也能看出雷杨本人对宣王投射了复杂的情感。不是连贯悠长的抒情旋律,而是简短的下行旋律,每两拍便是一个气口(乐谱中笔者标记的“v”),像是啜泣般的哀叹。但进入返始咏叹调的B段,雷杨从前面对亲情的缅怀转向对职责与使命的坚守(见谱例4),音乐转入更有前进感的6/8拍,C大调,旋律短促,突出了自己对维护宣王地位的坚定使命感。

谱例3

谱例4

最后,我们还可以从一个现象间接看到这两部中国题材歌剧与开明君主体制之间的微妙关联:在大革命之后,这两部作品突然间就再也没有市场了(除了朱塞佩·尼科里尼1825年在都灵还创作过一部《唐中宗》外)。有人可以反驳说这是因为正歌剧整体都在这之后开始没落。这样的说辞其实根本站不住脚,喜歌剧、歌唱剧、拯救歌剧等新兴剧种纵然是在这个时期兴起了,但这并不代表正歌剧就在一夜间消失殆尽了。正歌剧依然是那个年代的主打体裁,从帕伊谢洛、皮契尼、莫扎特到罗西尼,正歌剧从未离开歌剧院。但为何芝诺与梅塔斯塔西奥——两个最常获得正歌剧作曲家们青睐的脚本作家——的这两个“中国故事”突然就失去活力了?归根到底,开明专制思想在法国大革命之后,已经被严重动摇,现代民主、自由思潮不需要任何东方体制给予示范。再者,洛可可矫饰风格——这是“中国风情”在18世纪欧洲的重要艺术作用——也早已被现实主义趣味所取代。上述原因或许也可以解释另外一个非常具有反差性的现象,即曾经在18世纪歌剧舞台炙手可热的中国趣味,到了19世纪便一下子变得少得可怜了。

小 结

从歌剧艺术诞生之初,“中国”便借着安吉莉卡这一角色登上了西方歌剧舞台。两百年的时间里,无论是那些臆想杜撰的中国形象与剧情,还是脚本诗人们努力从汉学名著中搜寻并作“歌剧化改编”的中国素材,哪怕是仅仅想利用中国风情作为舞台布景与服饰的装饰效果,中国题材歌剧在早期歌剧中都有着非常重要的解读价值。它们是中西方碰撞与交流过程中催生的重要文化产物,反映着那个年代西方人的东方视野,也记录着中国形象在18世纪西方歌剧舞台上的传播与演绎情况。

萨义德(Edward W.Said)在他著名的《东方学》中曾说道:“东方”作为欧洲最深奥、最常出现的他者(the other)形象,“有助于欧洲(或西方)将自己界定为与东方相对照的形象、观念、人性和经验”。从17世纪末到整个18世纪,正在经历社会与政体巨变的西方人眺望远东那个已屹立千年的古老大帝国,试图从中寻找启示,这个时期汉学成果的斐然、辉煌是他们努力东望的直接证据。歌剧《唐中宗》与《中国英雄》诚然是那个年代汉学成果走向公众艺术的学术外延,但我们也必须认识到,它们也显然是西方人借用中国这一参照物进行自我观照的一部“他者”艺术品。无论是题材的选择还是故事的改编,都映照着这一潜在文化心态。而作为他者本体的我们,或者说得更具体些,作为身处他者本体的歌剧研究者们,应当通过如《唐中宗》《中国英雄》这些作品,重新发现我们曾经以何种形象、何种方式、基于何种文化心态被置于歌剧舞台上。

注释:

①“Cathay”这一发音,从11世纪起便一直是中亚、西亚以及欧洲人对中国——至少对北方中国——的称谓,最早是中亚穆斯林们对契丹人(Khitans)的称呼,“Khita”指代当时的辽,到马可·波罗撰写他的游记时,依然将北方中国(包括女真部族、金朝、元朝等)称为“Cathay”,尽管到17世纪末,欧洲部分国家已逐渐转用Cina/China这一称呼,但“Cathay”作为中国的称谓还存在了很长时间,比如英国著名诗人弥尔顿在他的《失乐园》(1667年)第十、十一卷中,依旧使用了“Cathay”来称呼中国。同时我们也知道,在今天的许多土耳其语系以及斯拉夫语系中,依然沿用发音类似“Kitay”(俄语)的词来称呼中国。

②中世纪骑士传奇《罗兰之歌》(La Chanson de Roland)中的主角,骑士“罗兰”(Roland),在意大利语称为“奥兰多”“Orlando”。

③Tim Carter,“Angelica e Medoro”,in The New Grove Dictionary of Opera,Ed.Stanley Sadie,London:Macmillan Ltd.,1992.

④“中国风潮”(Chinoiserie)指的是17世纪末到18世纪,由于中西方贸易的不断扩大、人员交流的增加以及各类汉学成果的涌现,欧洲在这将近一个世纪的时间里,出现了一种模仿中国艺术风格的艺术风潮,尤其体现在装饰艺术、花园景观、建筑与绘画等领域,同时也在一定层面上辐射到当时的文学与音乐。

⑤M.Elizabeth,C.Bartlet,“The Fairy Queen”,in The New Grove Dictionary of Opera,Ed.Stanley Sadie,London:Macmillan Ltd.,1992.

⑥布歇(François Boucher,1703—1770),法国著名洛可可画家,曾创作过一系列以中国人物、花园为主题的画作;皮勒蒙(Jean-Baptiste Pillement,1728—1808)同样是法国画家,但常年生活在英国,他的重点在于艺术设计,他致力于中国式装饰风格研究,他所创作的中国风情素描与装饰性绘画,常常被刻画在家具、瓷器、壁纸、建筑上,或是被打造成珠宝饰物等,1755年在英国出版了一部名为《中国装饰》(A New Book of Chinese Ornaments)的画集,是那个年代洛可可装饰风格的重要参考文献。

⑦[葡]曾德昭著,何高济译,李申校:《大中国志》,上海古籍出版社,1998。此书第二十二章题为“中国的皇帝皇后以及太监”,其中第131页介绍了万历与泰昌皇帝以及崇祯皇帝等人,第136页讲述了万历年间的立储风波。

⑧Reinhard Strohm,Dramma per Musica:Italian Opera Seria of the Eighteenth Century,New Haven:Yale University Press,1997,p.125.

⑨表格信息源自《新格罗夫歌剧辞典》“Zeno,Apostolo”词条,以及搜寻8位相关作曲家词条作品年表、演出信息,整理得出。Sadie,Stanley The New Grove Dictionary of Opera,London:Macamillan,1992.

⑩卫匡国(Martino Martini,1614—1661)是著名来华传教士,1648年抵华,游历过澳门、广州、北京、杭州等诸多城市,考察中国历史、社会、宗教、经济、疆域地形等方面,并将中国情况传播到西方,在欧洲出版了几部尤为重要的汉学著作,《汉语语法》(1652—1653年)、《论鞑靼之战》(1654年)、《中国新地图志》(1655年)、《中国上古史》(1658年)。