宋蔡元定“清声”十三律解①

——蔡元定乐律研究之二

郑荣达

内容提要:南宋学者蔡元定,是中国古代著名的乐律学家,他的著作《律吕新书》,也是中国历史上当前尚存的第一部乐律学专著。在中国音乐历史上,所长期应用着的三分损益十二律,它所产生的十二宫均之间,存在着音阶律结构上不统一的缺陷。其中与“古代音阶”律结构相异的几个宫调,长期被宫廷乐儒们贬为“野音”或“靡靡之音”。出于宫廷雅乐主流音乐的需要,蔡元定所创导设计的“三分损益十八律”,对当时宫廷雅乐旋宫转调的应用,应是一种非常实用的律制。笔者将通过对蔡元定的律制设计详细分析后,揭示西山先生是如何在宋代当时宫廷乐人所极力要求乐悬“去四清声”的声浪中,反逆道而行之的作为。

南宋学者蔡元定,是中国古代著名的乐律学家,他的著作《律吕新书》,也是中国历史上当前尚存的第一部乐律学专著。他在当时南宋崇古保守的音乐学术环境下,出于宫廷雅乐主流音乐的需要,所创导设计的三分损益十八律,对当时宫廷雅乐旋宫转调的应用,应是一种非常实用的律制。但由于当时旋宫转调的音乐实践水平的局限,它所设计推崇的这款律制,与明代朱载堉创导设计的“新法密率”,处于同一个命运,没能得到音乐社会实践应用的机会。

在中国历史上,最早提及与音乐“律制”相关的文献,有《礼记》中的“五声六律十二管旋相为宫”一说。《管子·地员篇》中,也是最早通过采用三分损益生律法,来阐述五声音列形态的数理逻辑结构的理论。由于中国传统的三分损益十二律所产生的诸宫均之间,存在着音律结构上的不统一,南宋前的较长历史阶段,诸多乐律学家,为此研究探索过多种的解决方案,也都未能彻底解决这类问题。南宋蔡元定的乐律改革解决方案,简洁而实用,理论贡献显得尤为突出。

明清以来,对于蔡元定的乐律理论的研究虽然不少,但尚有些问题还有待于深入探索、发掘。本文将通过对相关历史文献中此类议题的解读和展开,来探究蔡元定制定三分损益十八律的历史必然性。

一、正音与野音说

中国古代的宫廷乐儒们,往往在宫调的应用问题上,追求的是雅乐所需的“古代音阶”形态的纯正音响。这不仅限于乐学的层面,还包括律学方面反映的律结构问题。实际在三分损益十二律所构成的十二宫均中,有的宫均,与“古代音阶”律结构相同,但近一半的宫均与“古代音阶”律结构,存在着不同程度上的差异。其中有的音响使人感到欠缺雅正,有的音响使人感到怪异,往往被称为“野音”。

北魏的陈仲儒,是中国音乐历史上,第一个阐明与此乐律理论相关议题的学者。

陈仲儒曰:“黄钟为声气之元,其管最长。故以黄钟为宫、太簇为商、林钟为徵,则宫、徵相顺。若均之八音,犹须错采众声配成其美;若以应钟为宫,大吕为商,蕤宾为徵,则徵浊而宫清,虽有其韵,不成音曲;若以夷则为宫②,则十二律中,唯得取中吕为徵,其商、角、羽并无其韵;若以中吕为宫,则十二律内全无所取。何者?中吕为十二之窍(原按:“疑”。笔者注:“窍”应校为“穷”),变律之首。”③

在陈仲儒看来,凡如黄钟宫均所形成的那种音律结构的音阶(“古代音阶”),其他诸音肯定是有其韵,音乐也动听。但在十二律限定下,应钟按相生顺序后的几个宫均,它们不仅都会出现徵浊宫清而不相顺的问题,有的音可能无其韵,难成音曲。若要为此做到如黄钟那样宫均的律学结构一致,可能将会出现“变律”的使用。

陈仲儒在这里讨论的并非限于乐学问题,而主要是律学结构方面的问题。肯定他已认识到,由于诸宫均各调不同的音律结构,将会产生听觉上不同音律风格的问题。他所谓的“韵”,并非指文学上的声韵,而是指凡符合五度相生律的声韵,即诸音程都应符合“古代音程”。显然他认识到,在十二律内,若以“无射为宫”,仲吕的徵不仅在宫的下方不顺,其商、角、羽三个音还都偏低,产生的音阶声韵不同于古代音阶。

在中国音乐历史上,陈仲儒第一个隐晦地谈论了音阶音律结构对乐曲音响的影响;也第一个正面提到了,仲吕宫均定要加用“变律”,才可能“宫徵相顺”地与其他宫均保持结构一致。他讨论的其实是三分损益十二律宫均音阶的律学问题,但没有正面明说。

蕤宾之后的夷则宫、中吕宫等宫均,其韵因不同于古音阶而被宫廷乐儒们贬为“野音”。其实在雅乐的用调问题上,不仅只有仲吕宫均需要应用到变律,蕤宾之后的夷则宫、中吕宫、夹钟等宫均,要想“错采众声配成其美”,都需要变律的参与,才能实现。

在北魏后的一些乐儒们逐渐认识到,蕤宾宫以后的六个宫均,所产生的音乐音响都是不雅正的。在重雅轻俗的那些年代里,他们把这类音乐音响,都比作“野音”“靡靡之音”,甚至“郑卫之音”。

最早以不合古音阶律结构,被称为“野音”的是《吕氏春秋》,该文曰:“客有以吹籁见越王者,羽、角、宫、徵、商不缪,越王不喜,为之野音反悦之。”④

羽、角、宫、徵、商的结构及音韵“不谬”,是指音律符合古代音阶律结构方面的音乐。至于越王喜闻的“野音”,只能是应用古代音阶以外的音乐了。《玉海》所引徐景安《乐书》对此说得就没那么抽象了。徐景安曰:“隋文帝分九部伎乐……西凉与清乐,并龟兹五天竺国之乐,并合佛曲、池曲也。安国、百济、南蛮、东夷之乐,皆合野音之曲。”⑤

徐景安对“野音”的诠释,比《吕氏春秋》说得更具体,即指中原之外的四夷乐,其中包括境外传入的“安国、百济”等音乐。这些来自东南方民间和外来的音乐,就乐学角度看,肯定也不会是使用带变徵的正声音阶的音乐。

综合以上诸说,就是除宫廷雅乐之外,几乎凡俗乐,尤其是使用仲吕、无射、夷则、夹钟的宫调,无论是从乐学或律学角度看,都“皆合野音之曲”。即使律学结构都符合五度链关系,但乐学结构为非正声的七声音阶(使用“清角”的下徵调音阶)也不能例外。因它们大都来自于中原以外以及境外传入的音乐,可能还包含了中原本地区的民间音乐。

众所周知,宋代宫廷乐儒们,比陈仲儒更具浓郁的崇古复古的音乐思想。

《宋史》曰:“北宋政和四年(1114)正月,大晟府言:宴乐诸宫调多不正,如以无射为黄钟宫,以夹钟为中吕宫,以夷则为仙吕宫之类,又加越调、双调、大食、小食,皆俚俗所传,今依月律,改定诏可。”⑥

大晟府所说“宴乐”使用的宫调多不“正”,主要指用了无射宫、夹钟宫、夷则宫等宫均的音乐,它们都处于非古代音阶的律结构中。还反映了商调属性的“越调、双调、大食、小食”等宫调音乐,主要来自“俚俗”音乐。

“古代音阶”,可从乐学和律学二个不同内涵去给予定义。乐学层面的七声宫调,仅指应用了变徵、变宫的正声音阶;律学层面不仅是音阶中应用了变徵、变宫,它所有阶音还必须要处于同一个相邻的五度链上才行。

中国古代的乐律学家,可能在汉魏前早就已经通过数学验算,发现三分损益十二律存在着一定缺陷。即发现十二律所构成的十二宫均之间,音阶的律列结构并非都相同。有的旋宫双方可能正处于“五度链”的两端(即相距12个五度级关系),如仲吕宫至黄钟宫;而有的旋宫双方产生的音阶律结构相异。因此,历史上才会促进了京房、钱乐之、蔡元定、朱载堉等律学家的律制改革。他们不仅考虑能否解决“还宫”的问题,还要考虑旋宫双方,在音阶律结构方面的一致性需求。

笔者曾在《王朴密率解》一文中,对三分损益十二律系统,十二个宫均的每个音阶的律学结构,作过较为详细的律学分析。经该项研究发现,依相生次序到蕤宾宫后的六个宫均的音阶律结构,已与古代音阶的律结构各不相同。通过这一认知,今天再来解读陈仲儒的“议乐”,不难理解陈氏真实要反映的其实是律学上的问题,而不仅是乐学上该用什么音阶音的问题。

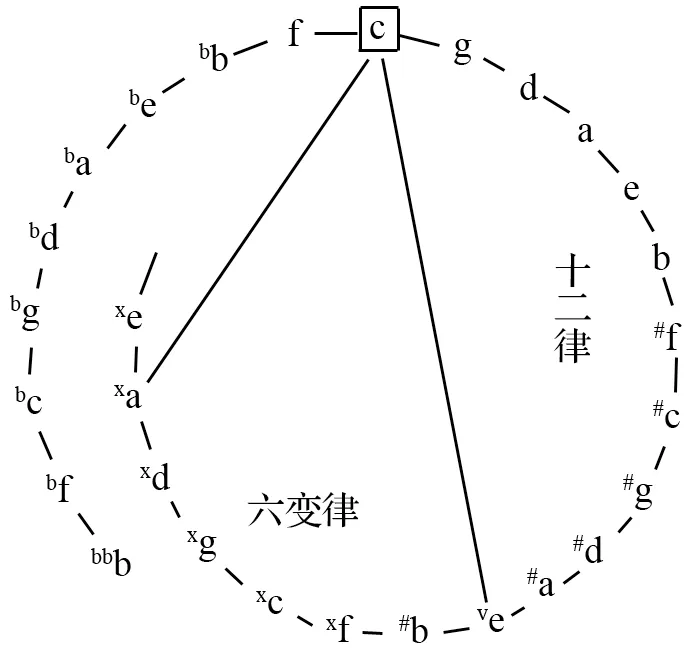

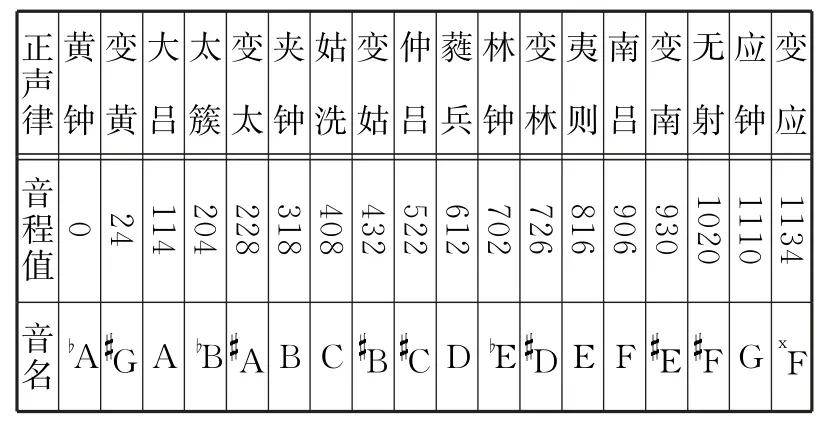

从以下三分损益十二律的十二宫均律学结构分析中,不难看出,依五度链相生顺序,前六个宫均的音阶,都与古代音阶的律结构相同,蕤宾后的六个音阶的律结构,既不同于古代音阶的律结构,它们相互之间的律结构也各不相同。(见表1⑦)因此,三分损益十二律产生的十二宫均,实际有七种不同的律结构音阶形态。形成不同结构形态的原因是,后六个宫均的音阶,总有部分音阶音,与宫音处在非相邻五度链关系中。(详见图1)

表1中显示的律数,凡有下划线的阶音,均比古音阶的正声音,要低一个古代音差(24音分)。从蕤宾宫均到仲吕宫均,顺着五度链宫均关系发展,非正声音的阶音出现逐渐增多,这是由于仅有十二律的限定下,蕤宾宫均至仲吕宫均的音阶中,有的只能选用一些比古代音阶正声音要低一个古代音差的黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟等律音所致。这六个宫均,在不同程度上,远离了古代音阶的基本形态。为此古时宫廷雅乐,为什么仅适宜应用黄钟等前六个宫均的主要原因所在,凡使用了不符合古代音阶律调形态的音乐,当时才分称其为“野音”的。

表1

图1 五度链环图

下图1中,假设“黄钟”为C律作为五度链宫均的律首时,图中当C-G-D-A-E-B为前六个宫均的首音时,即使其中最后的“应钟”B宫均,五度链中余下还有六个律,它仍可以构成古代音阶。但“蕤宾”宫均之后的六个宫均,若要形成古代音阶,就需要使用、C等五度链后序的几个变律。可是在限定的三分损益十二律中,这些阶音在没有变律可用时,只得借用起始律“黄钟”C之后的其他六个律。(详见图1)由此仲吕宫,也只能借用C黄钟宫均中的后六个正律C、G、D、A、E、B。

二、正律与变律

在宫廷音乐中,“古代音阶”主要应用于雅乐。若雅乐仅用五声调式,以上蕤宾(如宫)和大吕宫(如宫)均的音阶,因该五个音律仍处在十二律内的五度链中,此刻即可释放出二个宫均的正声音阶可以使用,可有八个宫均用于雅乐。但作为宫悬乐器的正式编制,乐律制的设计,也不能忽视雅乐确有七声调式的客观存在,虽然多数雅乐为五声性调式。因此,彻底解决十二个宫均音阶律结构统一问题,也是当时律制改革的主要方向。

历代朝廷礼乐,都参照西周的礼制,特别是宗庙、释奠、祭祀等礼乐。唐朝宫廷的礼仪音乐,也基本上完全参照西周礼制。

《旧唐书》曰:“凡奏黄钟,歌大吕;奏太簇,歌应钟;奏姑洗,歌南吕;奏蕤宾,歌林钟;奏夷则,歌仲吕;奏无射,歌夹钟。黄钟、蕤宾为宫,其乐九变。大吕、林钟为宫,其乐八变。太簇、夷则为宫,其乐七变。夹钟、南吕为宫,其乐六变。姑洗、无射为宫,其乐五变。仲吕、应钟为宫,其乐四变。”⑧

《旧唐书》引用的雅乐用调内容,几乎是《周礼》中雅乐用调的再版。此引文中,在用调的问题上,已涉及了所有十二个宫均。翻看以往音乐历史,几乎绝大多数朝代,都有这方面的记载,宋代当然也不会例外。

《宋史》曰:“有司言:按周礼春官大司乐之职,奏夷则、歌仲吕,以享先妣谓姜嫄也……”⑨

《旧唐书》和《宋史》所述的雅乐中,除都有“奏夷则歌仲吕”用调的对置形式外,还都涉及有蕤宾、大吕、无射、夹钟等六个宫均。这些宫调,在三分损益十二律系统中,是非“古代音阶”律结构的,正是宋大晟府所谓“宴乐诸宫调多不正……皆俚俗所传”所包含的宫调。

夷则、无射、仲吕等这几个宫均,在宋代连宫廷中的宴乐都不能用,那怎可能还用于雅乐!此语也反映了这些非“正”的宫调,只能满足“俚俗”音乐的需要。也验证了笔者以往所推断的,这四个宫均最适合用于来自四夷乐和境外的音乐。

仲吕、无射等几个宫均,虽不适合雅乐使用,但按以上陈仲儒所说,仲吕等宫调需加上“变律”,就能解决雅乐应用的问题。

南宋的蔡元定在《律吕新书》著作中,曾引了杜佑《通典》针对陈仲儒批评公孙崇有关“还相为宫”的问题。

杜佑曰:“陈仲儒云:调声之体,宫商宜浊,徵羽宜清。若依公孙崇,止以十二律,而云还相为宫,清浊悉足……依京房书,仲吕为宫,乃以去灭为商,执始为徵,然后成韵。而崇乃以仲吕为宫,犹用林钟为商,黄钟为徵,何由可谐。”

(元定)案曰:“仲儒所以考公孙崇者当矣。其论应钟为宫,大吕为商,蕤宾为徵,商徵皆浊于宫,虽有其韵,不成音曲。又谓仲吕为宫,则十二律内全无所取。”⑩

从蔡元定在《律吕新书》著作中的按语可见,他是完全理解和赞同陈仲儒及杜佑对公孙崇的批评的。显然他们三人都认识到,要想充分应用三分损益十二律中的十二宫均,必须要在十二正律外,再加有若干“变律”才能实现。

由此可以断定,蔡元定主张应用变律设计律制,是受到陈仲儒的“变律”说,以及杜佑“依京房书,仲吕为宫,乃以去灭为商,执始为徵,然后成韵”一说的启发和影响最深。

当然,三分损益十八律的成果,是和依十二律“旋相还宫”的律改努力是背道而驰的。若有人认为,蔡元定制定的十八律,正是为解决十二律“旋相还宫”而设计的,这完全是一种误解。即使仲吕宫均已是具有古代音阶律结构,虽已与黄钟宫均之间音阶律结构达到了一致,但没有一个共同律音,它们宫调之间相距十二个五度级关系,它们之间的相旋不具有“还宫”的意义,因它们之间在五度链中处于极其远的调关系。

蔡元定曰:“盖仲儒知仲吕之反生,不可为黄钟。而不知‘变’至于‘六’,则数穷不生,虽或增、或弃、或就使然之数,强生余律,亦无所用也。”

蔡元定认识到雅乐实际需要的十二宫调,在三分损益十二律系统中,仅靠十二正声,诸音阶律结构形态难以做到完全统一,只有增加“六”个“变”律,才可能实现,即使变律加多了也没有用。

他在吸收前人乐律改革的基础上,设计了一款非常实用的、完全适合雅乐全部用调需要的律制,即三分损益十八律,是在原有十二正声律基础上,再增设六个变律而形成的。

蔡元定曰:“十二律各自为宫以生五声二变,其黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟六律,则能具足。至蕤宾、大吕、夷则、夹钟、无射、仲吕六律,则取黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟六律之声少下不和,故有变律。变律者,其声近正,而少高于正律也。”

蔡元定的所谓“则能具足”,意为这三分损益十二律的前六个宫均的七声,都在相邻的五度链上,是符合古音阶结构的;“应钟六律之声少下不和”,指蕤宾、大吕、夷则、仲吕、无射、夹钟等后六宫均,若用黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟这六正律时,声虽然接近正声,但其长度实际仍大于正声所需(长度“大”,指音偏低)。所以要设略短于这正声长度的这六个“变律”,才符合所有宫均的音阶都成为统一的律结构。

根据三分损益律的生律原理,这黄钟、林钟、太簇、南吕、姑洗、应钟前六个宫均,就已经用到了十二律,如要解决十二宫均都符合古音阶结构,后六个宫均,还必须再增加六个变律才行。蔡元定就是依据音阶结构统一要求的前提下,设计出了三分损益十八律。以下就是蔡元定在《律吕新书》中,分别列举这十八律的具体律数比。

《十二律之实第四》:

子黄钟十七万七千一百四十七

丑林钟十一万八千□□九十八

寅太簇十五万七千四百六十四

卯南吕十□万四千九百七十六

辰姑洗十三万九千九百六十八

已应钟九万三千三百一十二

午蕤宾十二万四千四百一十六

未大吕十六万五千八百八十八

申夷则十一万□□五百九十二

西夹钟十四万七千四百五十六

戌无射九万八千三百□□四

亥仲吕十三万一千□□七十二

蔡元定在著作中,首先采用3的11次方的大数,作为黄钟的律首,由此可算出与其他11律之间精确整数律比关系。然而在表达余下六个变律时,却出现了奇零小数。

《六变律之实第五》:

黄钟十七万四千七百六十二(小分四百八十六)

林钟十ー万六千五百□□八(小分三百二十四)

太簇十五万五千三百四十四(小分四百三十二)

南吕十□万三千五百六十三(小分四十五)

姑洗十三万八千□□八十四(小分六十)

应钟九万二千□□五十六(小分四十)

在三分损益律的律数计算中,汉代学者都知道要“先主一,而三之”。十二律要用3的11次方,才能求得黄钟177147这个大数作为整个律制相生的基数。只有如此足够大的数,才能使整个律制中的诸律都为精确的整数比。因此,从以上六变律的大数或律尺数,都会出现奇零小数一举来看,蔡元定的大数,应用意义不大,目的不够明确。

蔡元定所设计的十八律制,黄钟大数完全应该用3的17次方,以求得黄钟129140163为基准(起点),来推算所有律的整数比(详见表2)。

表2

黄钟如应用了3的17次方所获得的大数后,以下所有变律的律数比,就不会像以上蔡元定换算的律数那样,会出现奇零小数了,从而完全可以得到十八律之间精确的律比关系:(见表3)

表3

蔡元定制定的三分损益十八律,由此产生的宫均音阶,从律学角度去分析观察,不难看到它们都有着共同的音程结构特点:即所有大二度都为“大全音”,所有小二度都为“古代半音”,所有宫均音阶的律结构完全一致。可见,由此诸宫均产生的音乐,都不再会像陈仲儒所担忧的“虽有其韵,不成音曲”的情况出现。

一般律制的设定,是约定俗成的结果,主要为固定品位乐器的定律加以规范,这是出于音乐文化交流所需要的。在乐器的一个八度内设制十八个律位,显然会增加演奏难度,这可能也是该律制当时难以推广的主要原因之一。当时的固定品位乐器中,唯有“笙”最适合应用这样的配置,然而至今还没有看到音乐历史上,有这样配置的笙管记载。

蔡元定的三分损益十八律,十二正律加六变律的律列结构形态及其律值列表如下[见表4,设正声律黄钟为♭A音(0音分),下同]:

表4

三、个性化的律列配制

律制中的律音数量和排列,通常是按律高在一个八度内来陈述的。然而在应用上,古代传统是按编钟、编磬、方响等乐器所加上高八度的清律一起来编列的。比正律高八度的谓“清律”或“清声”,理论上清律黄钟等律,虽高于正律黄钟八度,但理论上仍为同律音的。

关于十二正律外加“四清声”一说,曾在历史上争议连绵不断,特别在宋代该命题的讨论尤为热烈,各抒己见。

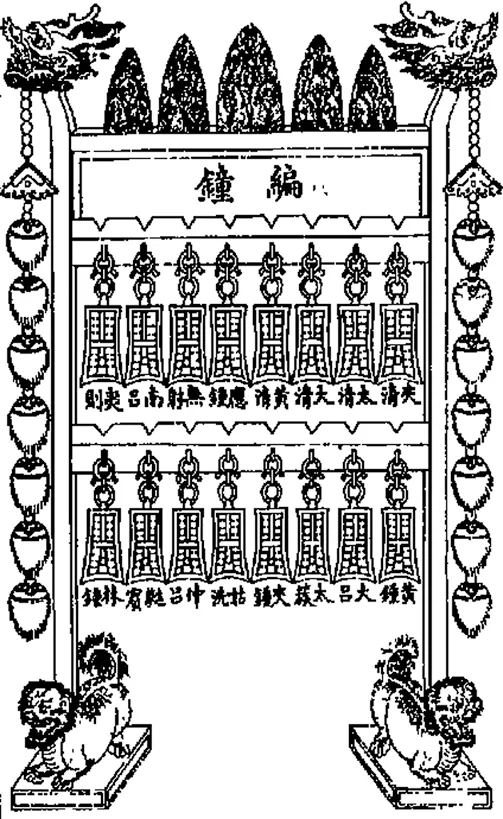

阮逸、胡瑗曰:“编钟两宫架,登歌五架,每架正声十有二钟,清声四钟。下格八钟,黄钟至林钟;上格八钟,夷则至夹钟清”。

宫廷中,编钟、编磬的编悬传统源自于周礼。历史上就有“每架正声十有二钟,清声四钟”的编制,至隋唐已完全定型。然而到北宋,钟、磬的编县,是否一定要设“四清声”,曾引发过一场争论。

北宋当时实用定型的编钟,一虡上、下二层共十六律,其中已包含了“四清声”。(详见图2)

图2

《宋史》说:“元丰中,杨杰、刘几乐、范镇言:‘其声杂郑卫’……先时,太常钟、磬,毎十六枚为虡,而四清声相承不击。(李)照因上言:十二律声已备,余四清声乃郑卫之乐。请于编县止留十二中声,去四清声,则哀思邪僻之声,无由而起也。”

宋代的宫廷有些乐儒们,把“清声”的存在,贬义为“郑卫之乐……哀思邪僻之声”,因之主张“去四清声”。且不知,古代音乐的应用音域,也有大于八度,如限用正声十二的中声,有时困难就得要使用上“老少配”。当时李照、范镇等人牵强附会的“清声四钟其声焦杀”“杂郑卫”等观点和主张,也遭到了当时冯元等人的反议。

冯元等曰:“依磬声,此二器非可轻改,今(李)照欲损为十二,不得其法。稽诸古制,臣等以为不可,且圣人既以十二律各配一钟,又设黄钟至夹钟四清声,以附正声之次,原四清之意,盖为夷则至应钟四宫而设也。”

冯元认为,外设四清律,是古制,后人不宜改动,并以“原四清之意,盖为夷则至应钟四宫而设”为由,反对“去四清声”。

冯元认为:“为夷则至应钟四宫而设”是硬道理,是依陈仲儒的“徵浊而宫清”不宜而为,以及后人所说“臣凌君不可用”等说所支撑的。显然对于是否设置四清声的必要,在当时众说纷纭。

这一切都源于汉代京房的“黄钟不为他律所役”一说。仔细看来,无论是“郑卫之音”说,还是“徵浊而宫清”“臣凌君”等说,都是那个崇古复古时代的产物。显然陈仲儒、李照、范镇、京房等都没有摆脱封建礼教的枷锁,有的可能也只是强调个人主张的一种托词而已。既然不能“徵浊而宫清”和“臣凌君”,冯元的“为夷则至应钟四宫而设”之说,就有他的合理之处,否则即使五声调式情况下,夷则至应钟的四个宫均,也不可能构成完整的音阶,而只有大吕之前的八个宫均才可使用。

蔡元定处于这个年代,这些问题理应在他著作中会有所反应,然而他所设计的律列编制,却反逆道而行之,完全根据演唱音域的实际需要,无顾于诸儒附会之说。由于他的“清声”设置比较隐蔽,被以往包括近现代音乐学术界所忽视。

以下是蔡元定第二种律数表达方式,是以黄钟九寸律尺为基准的,主要采用乐器制作中定律实用的约率。由于采用九寸律尺为黄钟的基数,故在这种情况下的多数律数,肯定会多处出现奇零小数。

他的音律编排主张,主要体现在他“寸律”表述内,而不在以上文章的理论阐述中,故没有被后人所关注到。以下的律列设置,正是他无屑于前人的非议,而独树一帜的新意之处。(详见图3及图4)

《十二律之实第四》

〈六变律之实第五〉:

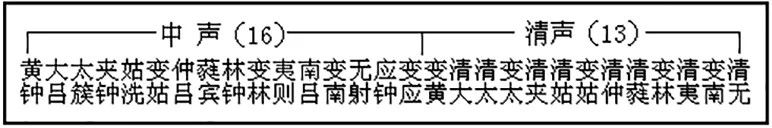

在中声的八度范围内,除十二正律全部列有外,另还加有变律林钟、变律南吕、变律姑洗、变律应钟4个,所以中声内共列有16个律音;

在高八度的“清声”内,有清律大吕、清律太簇、清律夹钟、清律姑洗、清律仲吕、清律蕤宾、清律夷则、清律无射等8个律,还有清律变黄、变太、变姑、变林、变南等5个变律。整个编制中,光是清声的律列内就有13律音,加上中声的16律音,整体律列有29个音律。这在音乐历史上,是前所没有的编制形态。(详见图5)

图5

何以蔡元定在清声的应用上,比前人有过之而无不及的情况能得以存在?因他的创举,之所以并没有得到后人的非议,只是他的“寸律”不加仔细分析,是很难直观就能发现的缘故。从蔡元定整体律列的布局看,他的作为,似乎仍然被京房的“黄钟不复与他律为役者”的律条所约束。

京房在阐述六十律的按语中,表明了黄钟只能为宫,不能为徵、不能为商。京房的“黄钟不复与他律为役者”一说,似乎是捍卫君主至高无上的绝对权威,以防出现“臣凌君”有违封建礼数的局面。但从律学理性角度看,实际是要避免由此可能会导出非古代音阶律结构的清商律系统。

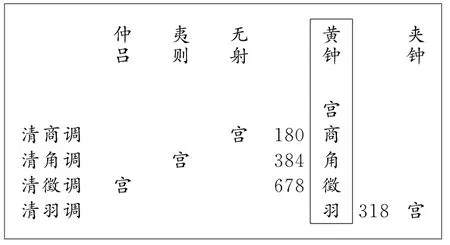

如当黄钟为商、为角、为徵、为羽时,将产生清商调、清角调、清徵调、清羽调4个调。它们分别处于无射宫均、夷则宫均、仲吕宫均、夹钟宫均。(详见图6)这无射、夷则、仲吕、夹钟四个宫均,不正是《宋史》中所引大晟府批判的“宴乐诸宫调多不正,如以无射为黄钟宫,以夹钟为中吕宫,以夷则为仙吕宫之类”几个俗调的宫均;也是宋儒们贬为“野音”“靡靡之音”“郑卫之音”与其音乐相关的四个宫均载体。笔者曾分析研究认为,在三分损益十二律中,这几个宫均,最适合用于俗乐宫调使用,因此会遭到雅儒们的反对也就意在其宗。

从图6中可见,只有当黄钟为宫时,才能用正声律黄钟。当黄钟为商、为角、为徵、为羽时,只能用高八度清声中的“变半”律黄钟。后4个调只有采用变律,才能保证所有5个宫均的音阶都符合古代音阶律结构。这就是蔡元定在《律吕新书》中所加变律的功用所在。请注意,在图5和图6图中,蔡元定是不用清律黄钟的。

图6

当仅限于三分损益十二律的情况下,黄钟所以不能为商、角、徵、羽,只因黄钟距无射宫只有180音分,不为古代大二度204音分,音程小了一个古代音差24音分;当它为徵时,距仲吕宫应该702音分,但实际为678音分,也窄了24音分;为羽时古代小三度应该是294音分,现距夹钟宫为318音分,音程相反还宽了24音分。无论是窄了还是宽了24音分,它们构成的都不是古代音程,有的还非常接近纯律音程(详见图7)

图7

总之,三分损益十二律中的黄钟,只有在为宫时,它的音阶乐、律结构才符合古代音阶。只有那四个宫均,不再采用正声律黄钟,而使用比黄钟高一古代音差的“变律黄钟”时,才可能消除音程中24音分的音差。因此图7中,这些宫均形成的清商调、清角调、清徵调、清羽调的四个调主,只有终止在清声中,取用高一个古代音差的变律黄钟时,才能形成稳定的终止感。

笔者认为,音乐实践中,实际在笛谱中的“六”字,所对应的应该是“变律黄钟”。不少古代文献中都列有或说,无射清商的越调一定要煞声于“六”字,当无射之商是变律黄钟为商时,才可与无射宫构成大全音,才附和“宫、徵相顺”,才会“众声配成其美”。此刻“六”字,并非一般认为的是“合”字的八度超吹音。在实际笛的制作或演奏时,“六”字的音,应设计高于清律黄钟一个古代音差24音分左右才对,否则无射宫之商,不为大全音。因此,笛律中的“六”字,应该按照“变律黄钟”来对译,虽然笛并非是严格意义上的品位乐器,是可以控制口风来获取变律黄钟音的。这也是蔡元定为何在清声中不设“清律黄钟”,而仅设“变律黄钟”,难道他不知清声中,俗乐谱应该有“六”字存在吗?可见古代乐人把“四清声”常奏为非正声八度律的。看来现代乐律学理论中,把四清声视为正声律高八度音的观念,需要重新审视。

蔡元定设立诸多变律的目的很明确,它设计该律制的主要应用对象,是宫廷礼乐中雅乐所需要的古代音阶,它直接关系到某种类型的音律风格特性的保持和一致性,并非单纯为迎合京房的君臣说。

蔡元定律均的编律之多,是史无前例的。他竟然在宋代一片“去四清声”的声浪逆境中,顶风采用13清声,他的叛逆思想和坚定的治学理念,必有他一定的考量。这正是我们需要进一步探讨的方面。

他在寸律的按语中,13清声的第1律,不用高八度的清律黄钟,而采用变律黄钟,表明清声主要为解决图7中仲吕、夷则、无射、夹钟四宫均出现的音差问题,当然也应包括蕤宾、大吕二个宫均在内的需求。

按照陈仲儒的说法:宫徵要相顺,徵浊宫清不成音曲。仲吕、夷则、无射等宫均的徵声,也都只能设置在清声的变律中,夹钟的羽声也不能使用正声黄钟,也只能用清声中的变律黄钟。如夹钟的羽用在中声,只能用变律黄钟时,就会出现所谓“臣凌君”的问题。为忌讳“徵浊宫清”,也正是西山先生在中声内,没有设变律黄钟的原因。实际把“徵”设在“宫”的下方,容易把“古代音阶”转化成“下徵音阶”。所谓的“臣凌君”,也只是附会的托词而已。

十八律制中,一共6个变律,蔡氏在中声内就已设有4个变律,为何清声中还要设5个变律?从以上的分析仔细推敲可以看出,西山还是顾及了仲儒要“宫徵相顺”作乐的理念。因仲吕宫、夷则宫、无射宫均等的徵、羽音,只能用清声中变律的缘故,否则就会出现“徵浊宫清”的现象。中声的变律是为大吕和夹钟宫均而设的。

李照曰:“十二律声已备,余四清声乃郑卫之乐,请于编县止留十二中声,去四清声,则哀思邪僻之声无由而起也”,可见以往十二律外设四清声,主要是为编钟、编磬、方响这类固定品位的宫悬乐器而专设的。蔡元定所编的31律的编制,肯定不是专为编钟、编磬而设的。他该编制的乐器应用对象,一定要用那些音域宽广的才可以胜任和实现。

文化交流较为开放的盛唐时期,随着音乐文化的兴盛和发展,宫廷使用的固定品位乐器随之逐渐增多,尤其是外来的乐器,随着音乐的输入更为丰富而充实。至宋代当时,实际已存在不少音域宽广的品位乐器可供蔡元定选择应用的。

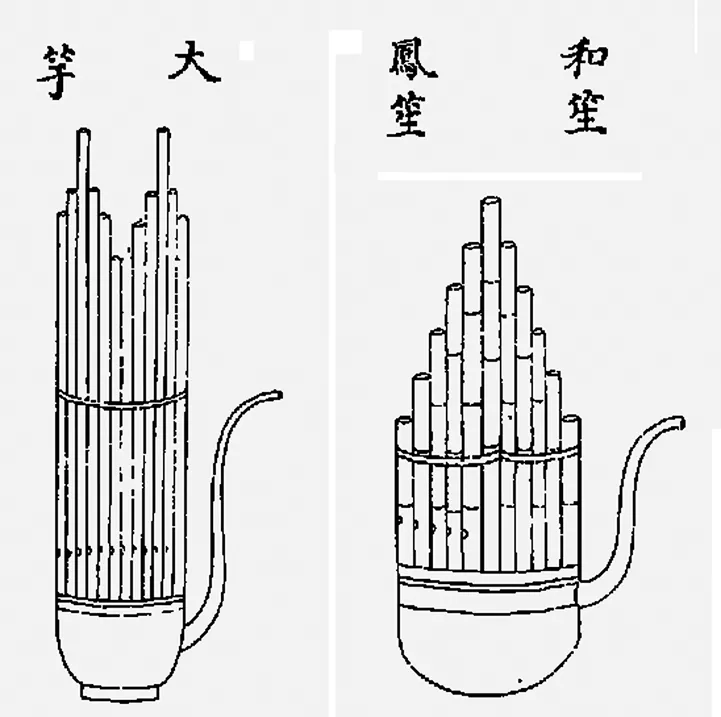

陈旸曰:“因六而六之则三十六者竽之簧数也。……今太常笙,浊声十二,中声十二,清声十二,俗呼为凤笙。”这个乐器,就比较适用于蔡元定所编的31律。(见图8)

凤笙,“浊声十二,中声十二,清声十二”共有36个簧管,还有“三十六者”的大竽等,已足够容纳蔡元定的29律。由于他的十二正律加六变律,又都处于同一个五度链内,也无须改变笙的原有定音及和音法,应该是实现他29律的最佳乐器。当时还有太常瑟、大箜篌、洋琴(喀尔奈)等弹拨乐器,都是可以略作改造加以设制的。既然蔡元定设计了这样一套定律方案,想必他一定会考虑到如何去选择实践的乐器。

图8

明代朱载堉曾经依据人声歌唱的音域,分别将其律编分为倍声、中声、半声,已与蔡氏的律编音域有相似之处。

朱载堉曰:“何为中声耶?歌出自然,虽高而不至于揭不起;虽低而不至于咽不出,此所谓中声也。中声之上则有半律,是为清声;中声之下则有倍律,是为浊声……尝以人声验之,十二正律由浊而清……皆自然也。继以半律黄、大、太、夹虽清可歌,至于姑、仲则声益高而揭不起,或强揭起非自然矣。十二正律由清而浊,应、无、南……黄皆自然也,继以倍律应、无、南、夷虽浊可歌,至于林、蕤则声益低而咽不出,或强歌,出自非自然矣。”

朱载堉认为:十二中声“皆自然”;半律黄钟至夹钟“虽清可歌”,继至姑洗、仲吕二律“揭不起,强揭起非自然”;倍律应钟至夷则“虽浊可歌”,继至林钟、蕤宾则“咽不出,或强歌出非自然”。他的编列可见是根据一般人声的演唱音域而设计的。

朱载堉的黄钟律高,经笔者考证为♭E音。他以上所叙“咽不出”的倍律蕤宾为A律;“揭不起”的半律仲吕为♭A。他叙述的人声歌唱音域已近二个八度。(详见谱例1)

现已知宋、明时期的正声律黄钟为A,而蔡元定所编31律的律列,从黄钟的小字组A至清声无射律的小字二组的G理论上实为重升f音,也是两个八度的音域。西山这一律列的“中声、清声”的整体律宽,与朱载堉阐述的倍声、正声、半声的整体律宽,完全处于同高度、同音域。(见谱例1)

谱例1

朱载堉描述的人声演唱音域倍声(浊声)、正声(中声)、半声(清声)与蔡元定的中声、清声的整体音域如此契合,是否存在有一定的内在的联系。朱氏是否已受到蔡元定的中声、清声的启发?

朱载堉是世界公认的著名乐律学家,如果南宋的乐儒们,没能发现和注意到蔡元定隐藏在寸律中的创意,是完全可以理解,但如何能瞒得过火眼金睛的朱载堉?!

朱载堉的新法密律,每个八度是12律,两个八度共24律。蔡元定的两个八度为29律。由于他们二者改良律的目的不同,朱氏为“旋相还宫”,重在“还宫”;蔡氏为“宫徵相顺”,重在古音阶律结构的一致性。二者目标相异,缺乏可比性,是朱载堉在他文章中,没有正面提及他们二者之间,在应用音域上有何关联的主要原因。笔者深信,朱载堉完全可能已注意到蔡元定13清声的主张。

在朱载堉《律吕精义·外篇》中,蔡元定是朱氏学术批判的首选重点对象,多处称谓“元定之徒”。虽然朱载堉在文章中没有对蔡元定的29律列问题正面评论,但是有借风使船的影射。

朱载堉曰:“饶州张敔,解蔡元定《律吕新书》,以人声最低者,命为黄钟。……先生听蔡洞微,以人之最低一声为黄钟,下更欲低无声也。”

朱载堉的律列,主张按人声设为倍声、中声、清声三部分。他的配置为倍声6律、中声12律、清声6律,共24律。他将黄钟设在中声的第1律,不是倍声的第1律。他在文章中,借张敔的话题,间接地批评蔡元定所设定的全音域最低的“黄钟”律位,不该定在人声的最低处(A音),应该如他设定的,在中声第1律的“黄钟”位(♭E音)。(参见谱例1)

由此也证明了蔡元定的黄钟(A),确是为正声律黄钟,与北宋沈括所阐述的正声律黄钟同高。

蔡元定律制的改革中,除设16中声外,另主张设13清声,在音乐历史上,也是空前绝后的。他的29律编制,不仅可专用于宫廷雅乐的正声音阶,当然也可以应用到不用变徵而用清角的下徵调音阶。它不仅解决了雅乐音阶的律结构的一致性,同样诸变律也可以解决绝大部分下徵调音阶的律结构一致性。

下徵律调系统,只是正声律调系统的转换律关系。相信从各方面的条件考虑,历代宫悬乐器中,宫廷中也不可能同时陈设二套不同系统的编钟、编磬的乐悬。

过去学术上包括笔者在内,总把蔡元定的律制改革,看作是为迎合宋代宫廷乐儒们崇雅复古思潮的产物。自从探讨了他《燕乐书》一文后,感到他在雅、俗音乐乐律理论方面的全面研究,均有一定的建树和贡献,在中国音乐历史上,不愧为南宋一代宗师。

余 论

中国古代的宫廷雅乐,有时需要应用到十二个宫均,就拿其中“奏黄钟,歌大吕”而言,它是两个宫调对置的问题。它们可以是连续进行中的宫调转换,也可以是阶段性的宫调转换。该转换进行中产生的功能所形成的张力大小及色彩的强弱对比,正是音乐发展中重要的表现手段之一。

旋宫转调过程中的强弱对比程度,是由原调和新调之间在五度链上远近程度所决定,功能关系越远,色彩对比越强烈。也可以通过二者共同律音的多少,来衡量它们强弱对比的程度,即共同律音越少,色彩对比度越强。

在十二正律的限定下,仲吕宫在五度链上后序没有六个律音可用于音阶,故陈仲儒说“中吕为十二之穷”。若仲吕宫采用五度链上后序的六个变律,此刻与起始律黄钟构成的七律音阶,没有一个共同律音,所以也就不能“还宫”。

首先需要强调的是,我们讨论的是如何为固定品位乐器制定律制问题。调对置中音阶律结构一致性这个问题,也并非仅是中国古代传统音乐的理论才需要解决的问题。可以说,无论什么地区什么类型的音乐,在旋宫转调(调性转换)过程中,如何保持前后调的音阶律结构一致性,在音乐历史上,很多音乐理论家曾为此目标的实现而呕心沥血。故今天我们讨论的问题,有一定的现实意义。

以上主要讨论的是,在调性对置中,律结构的一致性应如何实现的问题。音阶律结构的一致性,是调性关系中需要满足的基本要求。对于其他类型的音乐体系,特别是大小调音乐体系而言,要解决这类问题要困难得多。

一般认为,西欧的乐律理论,在这方面比我们解决得好,其实完全是误解。西欧音乐,在复音音乐时期,就已为固定品位乐器在一个八度内的不同调之间,如何保持音阶律结构的一致性,提出过多个方案,作过的多次实验大都趋于失败。

17世纪的法国音乐理论家梅桑纳,为实现这类的目标,曾设计了在一个八度内26律的纯律键盘。(详见图9)如此复杂难以演奏的键盘,从音系网上可以分析出,该乐器充其量也只能在4个调内实现律结构一致,不可能实现12个调之间音阶结构统一。

复调音乐应用的是自然律(纯律),如要求在一个调内所有三、六度和声音程为协和音程时,仅一首乐曲,至少会涉及10多个律,并非7个律就能周延的。所以,有的学者说,纯律不是个律制,是非常正确的。人们无法把12个大小调,所需要的所有音律规范到一个八度内的。也确实没有这方面的约定和规范所谓的纯律律制。它要求在应用十二个基本调的情况下,既要每一个调的三、六度和声协和,如又要在一个八度内限定一定数量的律音,这也太难为我们的理论家了。因此,西方在文艺复兴后,很长一段时间内,都没能彻底解决这样一个课题。

直到欧洲的复音音乐阶段后期,十二平均律的产生,才总算实现了所有调的音阶律结构趋于一致,然而由此也付出了沉重的代价。由于平均律的中庸特性,它无形中抹杀了大多不协和音程与协和音程之间的个性差异,以及几乎把所有不同地区和不同类型音乐的不同音阶律结构的形态都变为同一体,由此还会引发基础理论上的逻辑混乱。

中国的五度相生体系所应用的三分损益十二律,比较西欧的大小调体系所应用的纯律要好得多,它不经改造情况下,还有6个至8个宫均的音阶律结构是完全一致的。而西欧纯律的十二律,大概只能适合二个大调或小调的应用。

中国在这个问题上的发现和研究,最早提出解决方案的是西汉的京房。他发明的标准器“准”上,在同一个“五度链”内,设计了60个律,58宫。可在前54个宫的任意一个宫均上,都能获取到七声相同律结构的古音阶。京房这一思路和解决方案,比较西欧梅桑纳要早1500多年。

南宋蔡元定的三分损益十八律,也正是在京房60律的理论启迪下,选取了它一部分宫律,组成一套极其实用的律制。虽然他并非为“还宫”而作,但最终在只增加六个律的情况下,彻底解决了千年的困惑。

蔡元定挚友南宋的理学大师朱熹,对西山季通的学问赞赏有加。现就以他在给《律吕新书》所作序中的评价,作为本文的结束语。

朱熹曰:“吾友,建阳蔡君元定季通,当此之时,乃独心好其说,而力求之旁搜、远取巨细不捐积之累年,乃若冥契著书两卷。凡若干言予常得而读之,爱其明白而渊深缜密而通畅,不为牵合傅会之谈。而横斜曲直如珠之不出于盘。其言虽多出于近世之所未讲,而实无一字不本于古人已试之成法。”

注释:

①本文专为“第三届宋代音乐研究国际学术研讨会”撰稿,2019年9月9日完稿于广州。

②笔者注:该引文中“夷则为宫”与下文文意不相通,显然为笔误。应校为“无射为宫”。

③《魏书》卷一百九,载文渊阁《四库全书》书号2020,武汉大学出版社,1998,第13页。

④《吕氏春秋·各篇辑句·遇合》,转引自吉联抗:《〈吕氏春秋〉中的音乐史料》,上海文艺出版社,1963,第46页。

⑤转引自王应麟:《玉海·音乐·乐三》卷一百五,载文渊阁《四库全书》电子检索版,上海人民出版社,第13页。

⑥托托等:《宋史》卷一百二十九,载文渊阁《四库全书》电子检索版,上海人民出版社,第22页。

⑦详见拙文《王朴密率解》,载郑荣达《声律乐调别论》,上海音乐学院出版社,2017,第71页。

⑧刘昫:《旧唐书》卷二十八,载文渊阁《四库全书》书号2026,武汉大学出版社,1998,第6页。

⑨托托:《宋史》卷一百九,载文渊阁《四库全书》书号2033,武汉大学出版社,1998,第3页。

⑩蔡元定:《律吕新书》卷二,载文渊阁《四库全书》书号1586,武汉大学出版社,1998,第24-26页。