曾志忞编年事考

李 岩

内容提要:该年表及相应考证,具以下特点:1.首次将曾泽霖志忞一生最具代表性的事件及历史节点以年月日为经,以事实为纬,清晰勾勒;2.对学界长期以来对曾氏研究产生的歧义与疑问,予以辨正乃至考证;3.对曾氏的研究难点在丰厚的史料中继续开掘时,除做到论述有据,还提供详细引文出处及相应文献,并对一些可能继续深入查找的资料予以提示以便后人继续深入探究。

题 解

曾志忞跌宕起伏的人生,是由众多历史事例铸成,故不将其一生节点述列,不足以展示其多彩、传奇。以下以年月为经纬(清末,纪以阴历,民国则改阳历),将其一中最具代表性的事件叙列,虽不能达“叙一人之道德、学问、事业,纤悉无遗而系以年、月、日”①,仅其大略,但也达相当规模,姑且暂称“编年”。

考,则对主要事项辅之考证。故与“年表”“年谱”有所区别,尤其要事必需讲清楚,是为“考”义。而本考与“往考”最大不同:每条叙述均有出处并详加注释,既是“考”之特质,也是“论从史出”、有一分材料说一分话的现身说法。

1879年,光绪五年十月生于上海。

1893年,14岁

虚十五岁,正值“髫龄”(以下均以实岁标记),应上海县“松江文童府试”,赋《采芹》诗。②

1894年,15岁

十一月初四(11月30日),先期与其他考生集结县署。初十(12月6日)候考,十四日(12月10日)参加“县覆试”,作诗、文各一道,诗题以“花榜题名”之“花”,作“五言六韵”一首;文题“道善则得之”,十六(12月12日)出榜,榜位在第八十一。③

1896年,17岁

三月初二(4月14日),参加上海县试首场,初十(4月22日)覆试,十三日(4月25日)三试,十六日(4月28日)正试,榜位列十八,五月廿一日(7月1日)正覆试,廿三(7月3日)正覆二试,榜位排第六,廿七日(7月7日)正覆三试,榜位回第八位。④

四月初六(5月17日),与同庚曹汝锦理蕴结婚。志忞姐苏曾泽新称:“弟取曹氏年余,举一子,府君(曾铸,引者)名宏杰。”⑤

1898年,19岁

三月廿四日(4月14日),参加提督江苏学政瞿子玖大宗师组织的考试,首题:假道于虞(通场,必考);次题:必也临事而惧(选择);诗题:赋·得孔氏如天,孰得违得天字,曾泽霖的成绩排第22名⑥;此年遵父命,在新建成之瑞芝义庄写下两行柱铭:“修德行仁祖父剏万年之业、抱忠存恕子孙守一贯之传”,此正值“弱冠”。同年入圣方济各学堂,该校每年暑假,必鼓励学生演讲乃至演剧。⑦

1899年,20岁

自云:“先严于前清光绪二十五年,岁次己亥,在江苏嘉定县创立曾氏瑞芝义庄,庄成,训志忞曰:‘义庄初创、规模稍具,汝其完成而扩张之’……”⑧即此年当义庄落成后,曾父命其打理“义庄”;又云:“初年二十一,曾学于虹口方济各学堂,堂乃小学而附收在申西人之孤儿者,寄宿半载,旦夕睹教养之法”⑨;即此次又入其堂学习其教儿之法,事后曾说“贫儿院之萌芽,及今思之,已发生于彼时”⑩。

1900年,21岁

冬,自云:“庚子冬,志忞由沪移居庄宅,理庄事,越年辛丑(1901,引者),经理事务大致楚楚”,即庄事在其手中理顺。

1901年,22岁

四月十九日(6月5日)参加由江苏提督学政李荫墀组织的松属七县文童考试,此试分正取(三十名)、次取(若干名),曾泽霖在后者;同年,入法文公书馆,逢暑假亦必演剧。

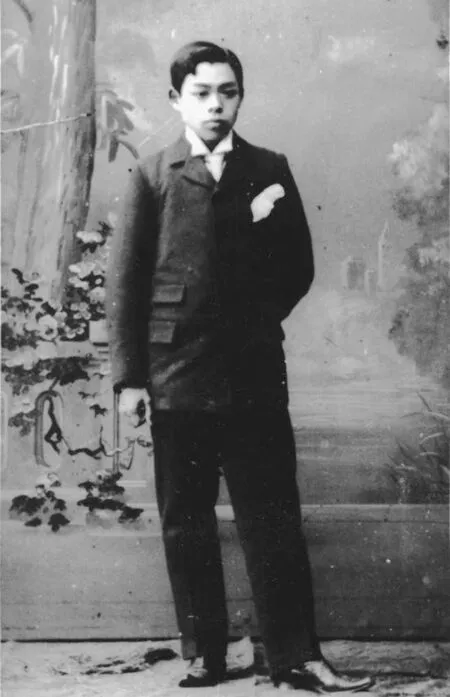

七月,入日本东京早稻田大学预科,有照片为证。(见文末附图8,曾裔萱提供,下标“志忞初到日本之照”。)

1902年,23岁

梁启超1903年11月2日发文,称:“‘去年’(1902年,引者)闻学生某君,入东京音乐学校,专研究乐学,余喜无量……”据此,多位学者指其为曾志忞,但据历史材料,此应指曹汝锦理蕴,因《松江留东学生调查录》(图2)中仅曹汝锦理蕴的留日时间为光绪壬寅五月(1902年6月6日至7月4日间);学校:“东京音乐学校”,当时曾泽霖志忞则是“早稻田大学豫(通预,引者)科”学生,入学时间(辛丑),也与梁所谓“去年”(壬寅)不符;虽有其自白:“壬寅(1902,引者)秋,乃有游学日本之行”,但关键在以下证词:其“身虽异域,心无日不在嘉庄(义庄之简称,引者)也……先严陈述:嘉庄设立小学之不可缓……癸卯暑假归国,计划校事,定名曾氏瑞芝义庄小学校……校成六月阅(六个多月,引者)、规模大定,又赴日就学”。上引时间虽均“大概齐”,但由此推算:至1903年冬,曾志忞才重返日本学习,是不会错的。由此也验明了曾志忞1902年5月在日本弘文学院的学习的记录是当年“暑假”结束这一历史事实。而弘文学院是1902年1月,由嘉纳治五郎创建、至1909年关闭,其间入学者7192人、毕业者3810人。该校以教授“清国留学生日语以及学校教育的其他课程”为主,曾志忞显然属于短暂、临时的学习者。

1903年,24岁

七月廿八日—八月初一起,在《江苏》(第6期)发表的《乐理大意》是首篇介绍五线谱原理及相应知识的文章,在该文续篇广告页中,称音乐为“文明国宝”,并加“唱歌及教授法”条目。配合此题,刊载乐歌《练兵》《扬子江》《秋虫》《海战》《游春》《新》六首,除《游春》《练兵》《秋虫》《海战》为简、线对照外,《新》《扬子江》纯配线谱,是清末首批见刊的五线谱乐歌。《秋虫》未辑入《教育唱歌集》(1904);《新》在此歌集,重新以《运动会》填词时改了节奏与个别音。其中《练兵》所充盈着的“战盔”“战甲”“炮兵”“辎重”,《海战》“先锋冲突向敌舰,如入无人境,轰轰大炮烟焰飞腾酣战海神惊”(后改的词)等,是甲午海战时、国人向往胜利的“希冀”,并有“将士归来人钦敬,腰挂九龙刀”之欢庆胜利“景象”。虽想象之“丰满”不能替代战败的“骨感”,但曾志忞以浪漫的乐歌永存于国人心中那份对胜利之美好向往,也算一种创剧痛深后对国人心灵的精神“抚慰”,同时表露了其骨子里“永不言败”之韧劲儿,这才是最早“乐观”派、充满胜利情怀及必胜信念之“抗日歌曲”。

1904年,25岁

十五日(5月29日),刊发《教育唱歌集》,以简谱形式刊载幼稚园歌曲八首、寻常(即普通)小学歌曲七首、高等小学歌曲六首、中学歌曲五首(共26首)[当年八月、翌年三月、九月(订正四版)时,附“乐典摘要”“教授方法”及《蜂征曲》(五线谱,R.C.Miller作曲)]表明其在推行五线谱时的“策略”调整——暂用简谱。

五月(6月14日—7月12日)间,在东京成立“亚雅音乐会”,照《专件》叙述,“开会”(因有部分毕业生,故有“卒业式”——为毕业生送行含义)在7月17日,与严修参会后日记“六月初五”一致,只是《专件》未说几点开始,而严修则清晰记写了8点,其过人的细致,为史料增添了一重要时间信息;该会前身为光绪廿八年十一月(11月30日—12月29日)沈心工于江户留学生会馆开办的“音乐讲习会”,后沈回国,由曾接棒——成为该会各项活动的“召集人”,并得同志五十余人,分普通乐科、唱歌、军乐三科(每科习三月共九个月时长),铃木米次郎为总教习,“开会”者除日本教育家伊泽修二共百三十一人参加,其间有沈强汉昆曲清唱、华倩朔笛子独奏、潘英(女)独唱、陈彦具(女)风琴独奏、曾志忞夫妇钢琴合奏等;《专件》附三首“开会”演唱歌词:《大国民》《东京留学》《送别》,尤其最后一首对来日多年的曾志忞,别有一番滋味在心头,其在同年自作词曲《纸鸢》——风 筝“来 也 轻 轻 去 也 轻”、《杨花》——即柳絮中立志:“莫学癫狂柳絮”飘来飞去,并在“不久长亭旧友分手”等词曲中,流露了“归”意;此刻严修记录了曾志忞10时“开场白”及其夫妇钢琴合奏场景。

七月初一(8月11日)《安徽俗话报》(芜湖)发表《蚂蚁》(学堂唱歌)(词),此歌被某家称“救亡歌曲之鼻祖”;但其更多是比附而非直抒胸臆,远不如《海战》来得坦荡,直接;如它是“鼻祖”,那与此歌同期被梁任公在《新民丛报》推崇之杨度词、曾志忞谱曲的《黄河》(1904)“思得十万兵,长驱西北边……誓不战胜终不还”与俄国人在乌梁海决一死战之“情怀”“意志”算什么?抵御外侮是曾氏父子心中挥之不去的情结,前有曾铸“抵制美货”、后有曾泽霖“日本音乐非真音乐”——对日本现代化音乐进程中抄袭欧美的深刻反思,故此等意志绝非“鼻祖”两字可以担当、了断。

八月十五日(9月24日),刊《新民丛报》1版,曾志忞、梁启超参与撰写的推广《乐典教科书》广告词,对上书进行介绍并对其意念有所阐发,称:“体操与音乐,皆为精神教育最急之务,稍通教育学者,类能言之,我国前此于此两端,皆忽略焉。近则多知体操之为急,官立私立各校皆有此科矣,惟音乐则仍阙如。固由国民未或注意于此,抑亦虽注意而不得其法也!东京留学生中有志者,因鉴于是,发大心愿,往音乐学校肄业者,既有数人,至今秋,遂有亚雅音乐会之成立。此实国民教育前途之一进步也!此书为该会发起人曾君所译补。曾君尝为(前此已有所作为,引者)学校唱歌集,经《新民丛报》屡次介绍,其价值既为识者所同认。今复萃精力以著此书。原著既为日本乐学第一善本,译者复精心结撰下简明、切近之解说,并附图数十幅。凡欲专门研究乐学者,得此固可涣然冰释,即欲粗知大略者,读此亦殆可无师自通!诚空前之良著。凡学校职员及教育研究之有志者,皆不可不一手一本也。”该广告名头:日本高等师范学校教授铃木郎(原著)、上海曾志忞(译补),即在翻译过程中,有种种补充——为曾志忞新加的内容,此广告具有的重要意义(向被学界忽略者)有三:一、1904年秋季,曾志忞已正式进入东京音乐学校并就此发“大心愿”由“光绪三十一年志忞表示研究音乐之照”题记印证。二、体育、音乐为美育之两端,当体育已被国人重视、欲扫“东亚病夫”恶谥时,却独忽略抑或不得法于“音乐”,曾志忞此时出《乐典教科书》乃“及时雨”。在此书自序曾志忞发“欲改良中国社会者,盍特造一种二十世纪之新中国歌”呼声(下标日期“甲辰八月”——1904年9月10日—10月8日间),是对其“大破坏”论的呼应,即“破”后之“立”,才是文化立命之本。虽其时,世人不知其所立为何物?但其立意之深远,世人已有所领略。三、“空前之良著”非自吹自擂,而是当时的现实,其译著虽假日本人之手,但在其之上所加之种种新思、如“破除好古之迂见”“泥古自恃”之惯性,“知其当然而不知其所以然,知实行而不知理论,亡吾中国者其在此乎?”之疑虑,为中国造一廿世纪新乐之呼声,及“三育”并进等,皆振聋发聩。

1905年,26岁

正月初一(2月4日)、四月初一(5月4日),发表《音乐教育论》提出“输入文明而不制造文明,此文明仍非我家物”,“吾国将来音乐,岂不欲与欧美齐驱?吾国将来音乐家,岂不愿与欧美人竞技?然欲达目的,则今日之下手,宜慎宜坚也!”此时曾志忞在日本留学生抑或国内教育界已具相当影响力。

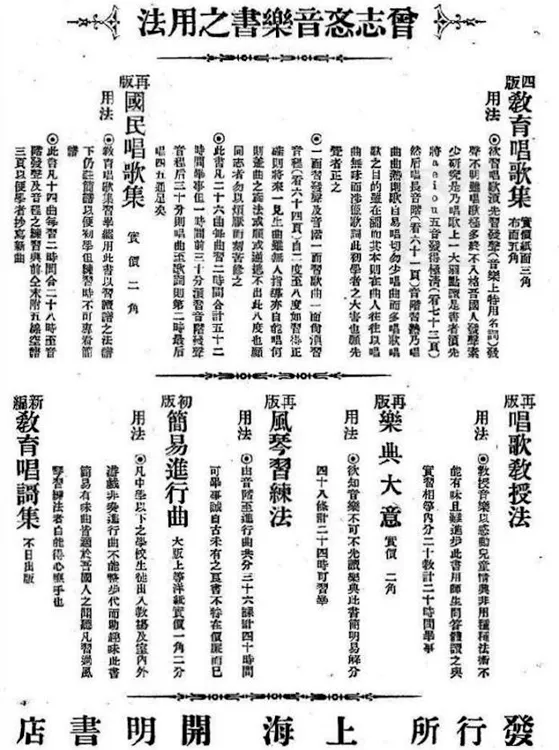

三月初一(4月5日),编《乐典大意》(东京总发行所:中国留学生总会;上海发行所:开明书店;东京并木活版印刷行),该书全部采用五线谱,其第一编《乐典大意》、第二编《唱歌教授法》、第三编《风琴习练法》(包括风琴构造、发音原理、练习曲36首)是五线谱知识、乐理讲解的另一著作;李文如先生曾记:此书“出版至今将近百年,现在很难找到了,《中国音乐书谱志》亦未著录,仅我所藏此一部……今修补重装……以广流传和借阅”;此书翌年二月初一(2月23日)迅即再版,说明“供不应求”。

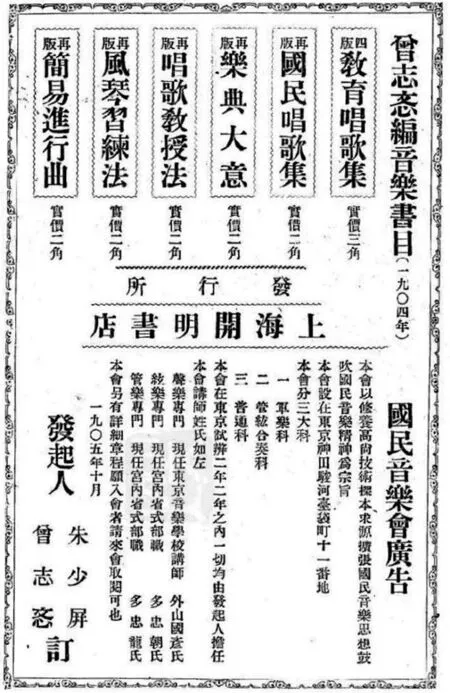

九月初一、十一月初一(9月29日、11月27日)发表《和声略意》(一、二)是国人所写有关和声的最早文章;同时,随刊刊发的广告《曾志忞音乐书之用法》出现七种曾志忞的音乐书籍,多数为再版(《教育唱歌集》已第四版),仅《简易进行曲》为初版《新编教育唱歌集》待出版;不久又出现《曾志忞编音乐书目(1904)》广告;同时还刊登了“国民音乐会”的预告,日期1905年10月(见文末图5、图6),其“本会修养高尚技术、探本求源、扩张国民音乐思想、鼓吹国民音乐精神为宗旨”的宣传词不同凡响。表明其在承接亚雅音乐会的第二年,即开办了另一“会”并退出了前会,证据:在光绪卅年正月第二次亚雅音乐会开会时,已不见召集人曾志忞;而与同乡朱少屏(1882—1942)所办“国民音乐会”广告称:“本会设在东京神田骏河台袋町十一番地,本会分……军乐科、管弦乐合奏科、普通科,本会在东京、试办两年,两年之内,一切(费用,引者)均由发起人担任,本会讲师,声乐专门:外山国彦(现任东京音乐学校讲师);弦乐专门:多忠朝(现任宫内省式部职);管乐专门:多忠龙(现任宫内省式部职)”;说明其性质已经由业余转向专业。此年曾志忞专门拍摄一照以证其音乐“抱负”(见文末图3题记“光绪三十一年志忞表示研究音乐之照”)故此年可称曾志忞的“音乐年”。

1906年,27岁

四月初一(4月24日),以“中国未来之裴獬”(署志忞)发表《音乐四哭》其中“近来音乐之输入,半出于日本人之手,以日本各科学进步比较之,音乐最为幼稚……吾同胞之传其衣钵者,倘得其上,幸也,若得其中,犹可也,少一不慎,入于下等技人之手,任其敛财播弄,岂非贻误前途”,既有真实成分,也有上述对日之异样心态。冯亚雄讲,在与曾志忞同往日本学习音乐之时,“先生尝引日人侮我之言,‘中国人万不能成管乐队,即成亦不能高尚’”等,亦成一种反唇相讥的潜在“情结”。同期《醒狮》再登《曾志忞音乐书之用法》广告印证了该书“洛阳纸贵”盛况。曾志忞并未加入退学回国潮。

夏季(8月27日),是在沪开办的“上海夏期音乐讲习会”之结束日,其分“洋弦”(提琴族乐器)、“直笛”(铜、木管乐器)、“洋琴”(钢、风琴)三类,有近二百人参加,如按为期一月算,其起始当在8月1日前;并由曾志忞夫妇亲自担纲教习,以后每年均举行一次此类“会”至1909年为第三回已成一前所未有之“上海夏期音乐讲习会”模式,并由“上海音乐传习所”独家管理。即使乃父去世的守丧尽孝之年(1908),此“会”亦未中断,仅改以教育会(嘉定)名义设“音乐会”而非“讲习会”,并由其弟子高砚耘打理,设实践:(甲)发音、练音、写谱、唱歌;理论科:(乙)乐典、和声学;即可见其重视程度。至1909年,此“会”(教材大都采用曾志忞著的各乐理、和声、歌唱教本,也有外国原版教材)培养的英才已达千余人模式,“曾家班”可谓壮矣!同时,曾志忞夫妇在上海办一美术学校,并研究人体写生,有钏影1927年言论为证:“志忞先生能承父志、留学于日本,习音乐、雕刻之术,夫人曹氏,亦于日本习美术,归国以后,从事于艺术,曾办一学校,初即研究人体写生,二十年(1907,引者)前之中国,安有所谓少女之模特儿者,盖宁失身不肯裸体也,于是曾君夫妇不得已,乃择十五六岁之小茶房(雏妓之别称,引者),使之应命,以供描写与雕刻;中国之模特儿写生,其实则创于二十年前曾氏也。”此人体写生的时间,比李叔同1914年、刘海粟1915年均早,可谓开风气之先。

1907年,28岁

携弟子冯亚雄、高砚耘到日本专习音乐,冯亚雄称:“亚雄遇曾先生第一次于上海夏期音乐讲习会(1906年),于城南从事管乐匝月(满一个月),先生引为同志,翌年(1907年)春皆往东京,专习斯业……前春(1909年)幸毕业归国。”日本之行还有高砚耘、方经,曾志忞大公子曾宏杰亦在列,有照片(见文末图7)为证。

1908年,29岁

四月,据苏曾泽新等称:“府君……久病积劳,忧时愤世,遂于光绪戊申四月二十六日(1908年5月25日),在嘉定义庄逝世,享年六十……府君卧病两年余,养疴于泽新高昌庙新宅……是时,弟妇已毕业归国,亲侍汤药……病笃时,泽霖在日本早稻田大学部肄业,适逢毕业试验,府君命勿使知,恐荒学业也,家人虽遵,令勿闻,然泽霖闻得日本新闻讣电,星夜奔归”;曾泽霖自云:“戊申夏,志忞将毕业授学位,而先严已逝世矣。”即以往称曾志忞1907年归国不准确,其在奔丧时才由日本归国,故未能见上乃父最后一面,不久后又回日本。(详后)

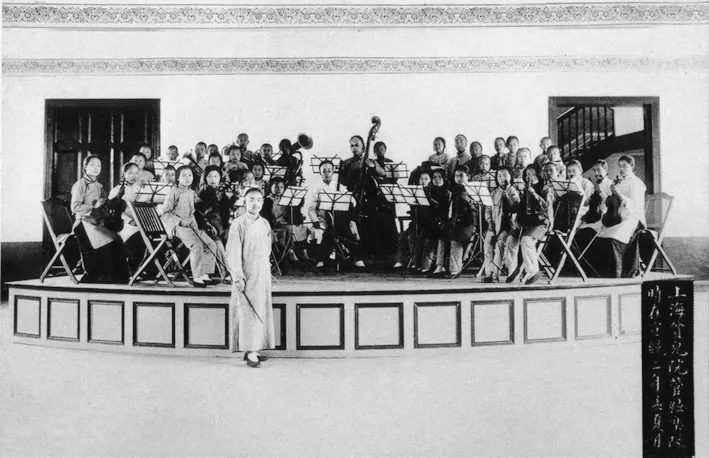

五月,在前述“国民音乐会”(1905年10月)、1906—1907年“上海夏期音乐讲习会”、1908年嘉定音乐会培育出的学员基础上,同年成立贫儿院管弦乐队。1914年有报道称“贫儿院组织以来,于兹六载”,照此说往前推即1908年;而公众正式一睹风采,在1910年4月(见文末图1),此图另见《教育杂志》第3卷第2期。曾志忞、曹汝锦、高砚耘、冯亚雄均在其中。

与此同时,全力以赴建立贫儿院工作,自称“戊申、己酉、庚戌、辛亥、壬子、癸卯前后六年置身院事,此外无论公私,不闻不问”。但此六年,其非但顾及院事,还旁顾了很多其他事情(详后),可见“院事”仅为其庞杂事务之一。

六月廿三(丁丑)7月21日,清廷赏贫儿院匾额,文曰“广学流慈”,正式报道在8月23日悬挂日为9月22日。

十一月初二,曾志忞“东归”——从日本归来。精准日期:11月25日,有丁茎九“十一月初二日,曾志忞及曾曹汝锦女士自日本调查贫民教育归”之明文记录。此时贫儿院之建筑,据曾志忞讲“自予东归,巍然大厦构成矣”!同月十六日(12月9日)“曾君志忞曾曹汝锦女士迁院居住”;该院大门两侧有创办人之一盛宣怀(杏荪,公保)题写的对联“安得广厦千万间代朝廷慈幼恤孤徧育此大地芸芸黄口,同是国民一分子愿吾侪解衣推食庶养成异日卓卓青年”。其“代朝廷”既盛宣怀当朝一品大官人、亦该院自被授皇匾,皇家色彩浓重的表征。

1909年,30岁

四月初九,时为邮传部右侍郎的宫中一品大员盛宣怀,为创设苏州贫儿院,亲往该院调查育儿状况及立院制度,曾为该院院董,与盛为世交,有报道称,二人“晤谈良久而别”。

四月廿六,开曾少卿逝世一周纪念会(下午二时至五时)间,曾志忞指挥贫儿院管弦乐队演奏乐曲两阕。

夏季,六月一日至卅日(7月17日—8月15日)开“第三回上海夏期音乐讲习会”,并挂新科“日本早稻田大学政学士”头衔,偕夫人曹汝锦、弟子高砚耘、冯亚雄共同出任教席。

六月十七日,“音乐传习所第三回夏期音乐讲习会会友全体来院参观”。

1910年,31岁

四月廿四(6月1日)下午一时,开贫儿院首次恳亲会纪念会,该院乐队及部分师生演出九档中外音乐节目。由曾志忞指挥的《院歌》(大合唱)、二部、三部合唱及管弦乐等,充足展示了其指挥风采,而其中大部分歌曲,均由曾志忞填词,是学堂乐歌以来,一次器乐、合唱、重唱极具代表性的教学成果展演;其两首院歌“曲”已佚,词其一:“问我家,家住在,春申浦柳荫庇龙华路,衣我、食我、我父母,教我、育我、我师傅;最可爱,同息、同游、同胞百数偌大家庭,兄弟、姊妹团圞坐;”其二:“自古英雄从无富家子,膏梁文绣最可耻;只须少年有奇志,一意读书且识字;君不见,大贤颜氏,豆羹箪食、快乐自如,第一个清高寒士;君不见,大贤颜氏,豆羹箪食、快乐自如,第一个清高寒士。”其志在团结、快乐、与同胞同游、同息、敬师,清贫、快乐、自如,确非一般。

五月廿五(7月1日),贫儿院乐队风生水起,曾志忞对此颇为得意,称:“采名人杰作谱之歌词,挹强国雄声,教诸孤窭,时未及年,乐已成队,窃欣亦窃幸也。管弦乐队计四十余人(作者曲目、列梗概中),丝管杂陈,声韵一致,世有知音,当能解人好恶也。”其喜不自禁、跃然纸上。

六月廿五(7月31日)教育当局,突发“学堂不能演讲亦不能演戏”禁令。此,与当时风起云涌之“革命”风潮相关,当局对聚众闹事惹起之事端,尤为警惕,却与新时代之社会交际不相适应。受日本现代社会风气影响,曾志忞对此,有独特立场,并借辞“中学堂监督”之职,表明了态度,其以现代西洋、东洋学校演讲乃至演剧起兴,进而至中国旧式对艺人歧视的深层内涵,讲至戏剧对经济运转、学校借势之独特作用,而在所谓监督学校之时,当局“以挟嫌告发为引导,为证据”在曾志忞看来,“学界前途尚可问耶?”大有“风声鹤唳”之鸡犬不宁状,不是革命者的曾志忞对此大不以为然,并对其中利弊进行剖析,不经意间,透露出强烈的现代意识,诚东洋社会现代风尚所赐?还是与生俱来?不得而知,其议论要义:

首先,对学堂演讲尚为“问题”深表不解,因这在其19岁所入上海虹口“圣方济各学堂”、23岁所入上海“法文公书馆”及其母校“私立早稻田大学”,每逢暑假,必令学生进行“演讲”已成惯例,故其在“清”抑或“东”——日本——绝非“问题”,其中包括叙述历史故事,进而有演剧协会“设立”,会头均大人物如伯爵大隈重信,坪内雄藏、高田草苗诸博士等,“皆大政治家、大法家、大教育家”,也未听说“文部省干涉”更遑论“派人监督”,以此视角切入清国现实,显然与时代相左并无疑是被“革党”吓破了胆。

另一端,曾志忞认为:在对艺人之“贱视”,因其出身不是罪犯即贱人,戏曲则列“倡优皂卒”四大贱业之首,世有“王八戏子吹鼓手”之蔑称,尽管向有“优伶之子不得投考,士子亦不容厕身优孟”,但这已然是老皇历了,“谋教育普及、优伶之子已经入学堂;求文艺复兴,举子秀士亦来客串”……与其说这是曾志忞在抨击时政,不如说在张显内心理想,因他不久即全身心投入了戏曲改良,大有“现身说法”意味,目前看来是为其即将开启的戏曲改革事业“鸣锣开道”。

第三,虽艺人出身确有不清白者,“士林以其操业贱”的根本因由,但其经济效益却被学界利用,如“某某学堂建筑演剧于某舞台、某某学会经费支出,借助于某剧场合计,岁入不下万金,推社会应用演剧,未尝有害于学界也;自今以往,贱视优伶之观念,亦可自解矣”,即合理运转、经营、运作演剧与剧场之关系,将其盘活,是戏曲乃至演剧与经济结合的最早表述。正是有此精明头脑,才会将戏曲的社会价值、经济效益、文化内涵相互依托、勾连。虽然曾志忞以一介书生身份,但毕竟出身巨贾之家,其经济头脑似与生俱来。

十二月廿五日,《通告》诸亲朋:“保卫精力,增理院事,自宣统三年正月一日起,凡公私宴会酬应,概行谢绝,诸希鉴亮!”表明他从此时要尽心贫儿院事业并不遗余力、心无旁骛了。

1911年,32岁

八月二十五日,该年度以来,是贫儿院事业最兴旺发达时期,曾志忞兴奋地向社会宣告:“贫儿院要大扩充了,本年添收八十名,奉劝诸大善长,捐输巨款。”并首次向社会通告了其人生主张:“予不应留学生考试去做官,不设一公司、工厂去做总办、总理,不涉足地方自治去做总董、总长,不潜心学术、学理去做政法学家而偏入此贫儿院,日与数辈乳臭伍,何哉?抛尽名利、离却俗尚,将研究一种中国的少年性质也。”此义正词严之表白,似针对社会上对自曾志忞“执事”以来的种种“非议”,故绝非“空穴来风”,加之此前“怕死不做贫儿院,怕事不做贫儿院”之激烈言辞,可证当时对曾志忞主事之贫儿院事业,毁誉参半;故才发“呜呼,自冬至春,院事大打击,心绪恶劣,坐食不安”之呜呼哀哉!其不经意间透露出的欲使老大中国、呈“少年性质”,却又是远大的政治理想,有梁任公《少年中国说》的影子,也再次证明曾与梁关系密切并深受梁氏影响。

1912年,33岁

2月7日,因盛宣怀财产被全部充公,而其在苏州阊门新建一贫儿院,“工程甫竣,尚未收养贫儿”,曾志忞旋赴苏州与潘济之、尤鼎孚(苏州育婴堂董事)、江霄纬诸“苏绅”,假“怡园”商议“拟即集资”事宜。

6月5日——9月14日,出游西山、天津、长崎、北京,在9月参与教育部第二次国歌征集策划,并出谋划策。

12月6日,向教育部次长范源濂致信、称:“中国不以音乐加入中学校之必修课,中国必无音乐发达之日!”即他是最早向教育部要人建议普通学校音乐课“必修”的先觉人士。

1913年,34岁

2月,曾志忞编《教育唱歌集》(1904,《唱歌科教育歌集》上海音乐传习所1912年《教育唱歌集》重印版)与沈心工《重编学校唱歌集》(1912,文明书局版)同被江苏图书审查会采定,作为拟选用之书讨论仅教材的选用率上,曾、沈二君旗鼓相当。

3月13日,被选为上海商团会会董,据报道:“上海商团会本届选举职员已于昨日(13日)在毛家弄正式开票,计二百八十一票,举定名誉会长虞洽卿、李平书,正会长王一亭,副会长叶惠钧……会董……曾志忞……”

7月24日,对曾志忞,刻骨铭心,他写道:“癸丑六月二十一为袁氏攻沪之大纪念日,女贫儿院及志忞私宅被大炮焚毁。”当时红十字会的一篇报道,则提供了更加精确的时间信息:“贫儿院女院全焚,男院无恙,曾子忞君死守,保全救护出险男女,计一百八十人,内伤一孩已送医院告以无恙,各孩寄存北商会念(廿,引者)三号,午三时半会员会同高凤池君乘汽车赴徐家汇,由小路入龙华,限今晚十一点半全数救出……”即此“突发事件”在1913年7月23日下午3时至11时而非24日。之后曾志忞迅即到北京另谋生路,自云:“是时栖居无地,乃奔京师,旋充大理寺特约律师。”即1913年7月24日后,曾志忞即来到北京重操律师旧业,诚严修所记,当时北京的住址:北京宣武门、和平门之间的松树胡同,严在1912年6月23日曾造访“不遇”,1914年不请自来第二次光顾,亦“不遇”,时在11月12日;这是笔者所说曾志忞1913年即在北京的另一重要证据。其后贫儿院院事,均交高砚耘打理,贫儿院股东之一叶逵鸿英(1860—1937)称:“民国2年夏,因沪南兵灾,曾君北行,院事由周总董(周金箴,时任上海总商会首任总理,引者)推高君砚耘独任之,对内之教养,对外之周旋,一主稳健。”此语再次验明:1913年夏曾志忞已在北京。

9月,为高寿田《和声学》校订时,曾将高的音乐身份首次和盘托出:高“历任贫儿院音乐主任、龙门师范、民立女中学、爱国女学、嘉定音乐会、中国女子体操学校等声、器理论诸科”;师徒二人共同打造的《和声学》,是被北洋政府教育部指定的“师范学校、中学校教科用书”;在《编辑大意》中,曾志忞告之了编辑此书的本意:“近今乐界中衰极矣,歌唱流于浮滑[按:此语呼应了李息霖‘宁可生、不可滑,生可以练,滑最难医’观点。在音乐界,此乃与传统音乐‘分道’的‘宣言’,并由此造就了直不愣腾中式新音乐,这既其推行新音乐时的必然——也是中西音乐的本质区别点。试想在新音乐中,和声滑来滑去,成何体统?但曾志忞在改良京剧时对‘滑’‘余音绕梁’的强调并加‘实非西乐所及’定语,是对国乐旋律特色的重提,与和声两码事,故在此重提‘浮滑’亦不容忽视的史实。引者],弹奏至为单纯,复音乐曲,竟鲜能弹能唱并能听者,和声之学不传播,其一因也,故编是书”,其为普及和声、复调于中国的立意何其鲜明;此书源流?《例言》中,高寿田写明,“取材美国爱梅利、日本福井直秋之著”。阅读对象:供学校“教授音乐之用,并备音乐教员之独修”,故具“教”与“学”功用。该书共24章(绪论2章、本论22章),论及:乐理之音程、音阶、和弦之三(大、小、增、减)、七(主、属、导、从属、减)的联接、转位、解决,及属九、十一、十三和弦;间插四声部联接、和弦转换、反复进行、终止法、增和弦(与前略有重复)、转调、挂留音(suspension)、倚音、八度重复、和弦之分割、旋律之调和,附“乐语索引”。可以看出:该书将乐理与和声有机串联,首次舒缓了“国人治乐……好谈……乐理……别无(和声)新著”——有横无纵——“困境”。这再次凸显了曾志忞在旋律繁盛的国度,普及和声、复调的坚定意念;此乃《乐理大意》及续篇中乐理与和声教习结合“教学法”的进一步完善。

1914年,35岁

从历史材料看,1912—1913年间,曾泽霖律师不但在北京,还处理过一些民事及刑法案件。另据《大理院刑事判决》书,1914年6月10日该院第134号判决书中,曾泽霖以被选定的辩护人身份为“上告”出庭辩护说明其律师业务亦开展得顺风顺水。

3月9日,高砚耘赴京,与曾志忞商议兵灾善后事。

4月—6月,在北京《顺天时报》连续发表《歌剧改良百话》四十一段一展京剧评论与京剧改革家风采。此文,曾志忞再次郑重提出,“中国将来改良歌剧,和声一法万不可不采”,是其在普通音乐教育之外,实施“和声教学”并将此种“意念”延伸至“戏曲”的重要“节点”。至此,“和声”乃至“多声部”音乐理念,渗透到曾志忞实践过的各个音乐品种、类目,可谓完全彻底。

4月21日,贫儿院管弦乐队全体合影。

5月15日,贫儿院派年长院生31名由高砚耘、冯亚雄带领赴京,加入由曾志忞发起组织的中西音乐会研究中西音乐。

11月30日,严修记:“往曾志忞所设之音乐济贫院参观,适(逢)贫儿演《沙陀国》之旧剧,而以军乐为之节……”此被严修撞见之场景,是曾志忞在北京所办中西音乐会的一次排练。而中西音乐会及其附属“音乐济贫院”,办在北京琉璃厂厂甸,其“紧锣密鼓”是为年底“开场”作准备。

12月11日,中西音乐会举行开场演出,引来北洋政府各部长、次长等要人、各界名人,在名誉会长曹汝霖会长致辞后,传统大戏依次登场,并均以洋弦、洋管、钢琴伴奏,开一代风气。计有:《大回朝》《黄金台》《砂硃痣》《天齐庙》《李陵碑》《举鼎观画》《沙陀国》等,其中《李陵碑》由曾志忞与高砚耘主演,可谓极为稀少的珍贵演戏场面。而其戏改,由此可证是有理论、有实践的“真把式”,演出时长:从午后一时、持续至晚九时。至此,其在《顺天时报》建构的理论批评、研讨平台《歌剧改良百话》,有此京剧演出实践支撑,已非空中楼阁并真正接上了京城戏园子的地气。

1915年,36岁

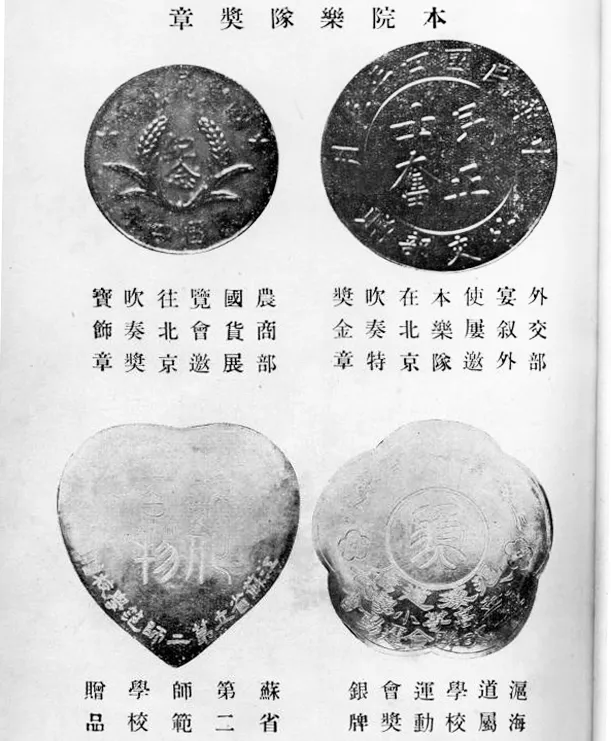

2月20日—12月4日间,在美国旧金山举行的首届巴拿马太平洋万国博览会,上海贫儿院弦乐队的组织法荣获特奖金牌,为中国所获258枚金奖之一。同年,该乐队还获得:外交部宴叙外使,屡邀该乐队在北京吹奏特别金奖;农商部国货展览会邀往北京吹奏奖宝饰章;沪海道属学校运动会奖银牌;苏省第二师范学校赠品共四枚奖牌。(见文末图9)

6月,发《京剧脚本发刊序言》、与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱)。

10月16、17日,曹汝霖为家人庆寿的“大堂会”,地点“那家花园”之戏台,曾志忞率中西音乐会,演出西乐伴奏之新京剧《天水关》。

1916年,37岁

曾志忞此年基本游荡于京、津、沪之间,并开始打造曾寿渔堂,与严修多有交往。

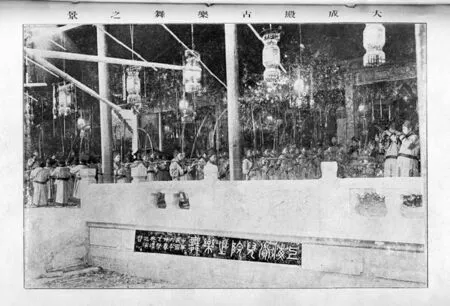

7月18日,据上海教育款产经理处,昨(17日)详上海县公署文,云:“祀孔乐舞议归 贫儿院担任,并酌给补助银两”。此后,贫儿院参与春秋两季祀孔乐舞常态化。(见文末图10)

10月27日—11月24日间,曾寿渔堂始建于天津意租界五马路。

11月23日,在上海贫儿院本部,为创办人盛宣怀(杏荪)开追悼会。

1917年,38岁

移居天津,与严修的交往更加频繁,并约其为曾寿渔堂题“记”。

6月10日,江亢虎来贫儿院参观并允任院董。

9月,任江苏省立第二师范学校教室主任兼乐歌教员的高寿田,对上海乐界之今昔及曾志忞的贡献有一概略性回顾:

十余年来上海之所谓教育音乐之提倡……当时研究者若沈心工、若曾志忞……李叔同诸氏,传播新声、改进教育,厥功良伟。有乐会(即音乐讲习会,引者)焉,则自务本(女学,沈心工为乐歌教师,引者)发轫,至育才(书塾,曾志忞曾任教职,引者),曾氏主催一会,传授愈广,理想渐高。乃进而注力,而专科音乐教师之修养,吹奏乐队之组成矣……曾著声、器理论各书,亦畅销内地。小学校即列为一目,师范科复专人教授。男女学生之5566553俨然户诵而家弦。乐器则如谋得利之小风琴,生涯殊不恶。而Piano之名词,Violin之样子,以及吹奏乐之说明,实提倡自曾氏夫妇。音乐传习所之集合,游学同志之东行,皆于音乐界渐显独立之征象。不数年而中国破天荒之Orchestra居然昙花一现于数十贫儿之手。音乐二字,方呱呱坠地,而有渐次成长之望。教育家某某曰:“某游美、方感音乐之感人深,而君辈,竟先十年着手!”懿欤!十年前提倡之神勇,进步之蓬勃有如此者。

其对曾志忞音乐业绩之评论,客观而全面。而评主眼中的“美中不足”,是“重(chóng)音仍阙如”之社会音乐教育现实。这既是曾志忞在推行新音乐时、将旋律加上和声的裉节儿,也是其辉煌音乐事业即将落幕前最后一道彩虹中的阴影,更是对师傅心知肚明的高寿田,深知此乃师心中最大痛楚,故才刻意“提醒”。

清末“家弦户诵”之调调“5566553”曾以《手戏》首登1904年5月29日《教育唱歌集》初版,是目前此调见刊曲谱的最早确证。是否为其源头?钱仁康认为,沈心工1902年留学日本东京时,创作了《体操》后改名《男儿第一志气高》(按:未提供任何“证据”)被收入《学校唱歌集》第一集(沈心工,1904)并在甲辰年出版,与曾志忞《教育唱歌集》初版档期相同。而高砚耘对此之“强调”是对李息霜是以嘲讽口吻评述5566553这个调调在当时流行的呼应。与李叔同的批评态度不同,高砚耘是以肯定态度,对此“调调”另一配词《手戏》在推动该“调”流行及曾志忞推广、普及音乐上种种劳绩的重新认定。

9月22日,院生参与祀孔乐舞。

9月16日—10月15日间,曾寿渔堂落成。

11月18日,贫儿院创办人盛宣怀灵杦发引至苏州留园山庄安厝院,贫儿院乐队及院儿执绋恭送。

1918年,39岁

3月20日,院生参与祀孔乐舞。9月6日,院生参与丁祭乐舞。

1919年,40岁

3月5日,院生参与丁祭乐舞。

9月至10月间,组织编撰《曾氏寿渔堂家祠落成纪念册》,曾志忞撰写的文章篇目:《少卿府君行述》(与苏曾泽新合写)、《寿渔堂建筑始末记》《艺菊新法》,在此节末尾,曾写如下文字“世界潮流日趋于滑稽之境”,此语写于“己未九月”——10月24日至11月21日间,至今无解,暂留悬念,以备稽考。

10月2日,院生参与丁祭乐舞。

1920年,41岁

9月16日,院生参与祀孔乐舞。

10月8日,孔子诞辰,循例行礼。

1921年,42岁

5月21日,在致友人一封信中称“弟从事石工已三年矣,弃儒(学术,引者——下同,不一一注明)、弃法(法律)、弃伶(戏曲、演戏),今而业此,无时无地不研究伟人名士之相,及社会上应有之各种服装,以为造今人石像之研究”,也即从1918年始,曾志忞放弃了一切对外应酬及社会活动而专心从事各类石像、围栏、瓦当的打造,类似一雕刻师,其早期在日本所学的美术、雕刻等,此时真正派上用场。其工作室在天津意租界五马路曾寿渔堂地窨子,并远近闻名、订单不断。

9月10日,院生参与祀孔乐舞。

1922年,43岁

9月25日,院生参与祀孔乐舞,由上而观,即使时代已经开始疏离孔子及传统文化,但在内心深处,无论曾志忞抑或贫儿院院生,对孔子还是充满敬意的,特别在其《四朝燕乐自序》有充分体现。

1923年,44岁

此后,曾志忞基本以种菊、接各种雕刻、石工活为生,并自得其乐,特别对种菊,意趣极浓,称:“吾辈不商不仕,世间一废物耳,饱食终日,不谙博弈,心不用贤,不为长此,已已可乎,有艺菊一事,足尽我之天职,足劳我之体肤,足快我之精神焉”,自称“寿渔园子”整天介在寿渔堂以种菊为乐,还自撰《艺菊新法》并发赠多人,如严修、包笑天等,均有被赠纪录;而其石像打造的最大工程、除曾寿渔堂的所有雕像、底座、石柱、围栏、庭园相关所有石头物件外,为1921年11月至翌年11月为严修打造的雕像,并数易其稿,对此,严修记忆深刻。

1924年,45岁

4月24日午后,专程拜访严修,于其书房“枣香室”叙谈约一小时,共同研究《甕牖闲评》。

1926年,47岁

3月9日(正月廿五),曾志忞夫妇请严修为他们结婚三十周年纪念题书,十七天后,严修即写出草稿,之后于5月16日完成,有严修日记“七钟起,题曾志忞夫妇三十年结婚纪念册七律一首,做完,午后题讫送去”为证。

1927年,48岁

8月4日(七月初七)曾志忞殁于北戴河别墅,据嘉定瑞乏义庄账房六天后(七月十三)的报丧:“七月初七日接津电惊悉:庄长志忞先生于本日疾终北戴河燕燕山房本宅,择日回南再行讣告,先此报闻。”

9月15日,严修写悼念曾志忞的“跋语”及“挽联”草稿,是得知曾志忞死讯——即曾家发丧日(7月13日)月余(第37天),9月15日写出定稿,严修将曾志忞一生概括为“多才多艺,凡音乐研究、诗词戏曲、治园之艺、花木皆能”极为精当,至此,一代杰出的慈善大家、音乐教育家、戏曲改革家、园艺师、雕刻巨匠的多彩人生,突然,落下了帷幕,其在本命年、结婚三十年庆祝余温未退,即溘然长逝,怎不令人感叹其人生之“无常”!

12月24日,曾志忞灵榇由北戴河燕燕山房,迎回嘉定瑞芝义庄时,接灵仪式极盛,并由发妻曾曹理蕴汝锦与庶子曾宏燕等扶灵,贫儿院军乐队、西乐队为之奏乐送行,各葬仪之程序,亦应有尽有。至此,曾泽霖志忞的人生,进入最后的“终止式”。

1928年6月13日,上海贫儿院举行成立20周年纪念会。该日,有两重含义:其一、曾父于1908年5月25日逝世(光绪戊申四月二十六日),此刻恰过20周忌日;其二、有以光绪皇帝御书匾额“广学流慈”的时辰[光绪三十四年六月廿三(丁丑)日]为准——虽在时间的精确度,上两事均“大概齐”,并清廷早已不复存在,但无疑有此意念统摄并就和了两头。据报:“昨日(即13日,引者)为贫儿院纪念会暨地方团体为创办人曾少卿追谥典礼,到者有地方父老及本院毕业生等六百余人,于下午二时半,行礼如仪。首由代表高砚耘报告院况及开会大旨……继由苏筠尚夫人泽新女士,代表曾志忞夫人及其子女致谢并勉力院儿,再以铸像余款存息作院儿有志深造者之教育费,继由院儿唱追谥歌、答谢来宾、招待来宾茶点及参见各部成绩、纪念运动会等。散会时,分赠各来宾以纪念糕饼一袋”;此与曾志忞有关之“身后事”亮出了贫儿院最终的底色、血统,并为有志者已备好了资助金。特别其为来宾烹制的一袋糕饼,虽不足挂齿,但其待人实诚、宽厚,可见一斑。那更甭提该院由曾铸、曾志忞一直传扬至高砚耘等院董、对天下广大贫苦无助儿童的那份宽厚、仁慈、仁爱之心,令天下所有观者无不肃然而起敬;同时,曾泽霖妻曹汝锦(大房)、邬俊叔(二房)及遗孤似未到场,表明了尚在服丧之期的不便,故由其亲姐苏曾泽新代谢来宾,并对曾泽霖身后事只字未提……毕竟在此贫儿院重大纪念日,将曾泽霖离世消息隐去,可能是出于大局的考量。只是世上再无曾志忞!呜呼!哀哉!

结 语

2005年春夏之交,陈聆群先生托笔者找一张他曾在中国艺术研究院非遗展览中见到的“梅兰芳题赠、书画给曾志忞(泽民)的扇面”,之后开始了长期寻找历程,没承想这一“找”就是十几年——至今那个扇面依然杳如入海泥牛,但冥冥中,深感“曾志忞研究”的分量,故锲而不舍,并在发表多篇相关的研究文论(《广学流慈:曾志忞史料殆尽之欤?》、《世纪之问:曾志忞史料殆近之欤?》)后,依然觉得曾氏史料“水太深”——无穷无尽……最终在掌握前所未有史料后,将先前研究中所有存疑事项、包括笔者业已发表文论中的失误——两中西音乐会区别、开场演出的细节、特别曾氏名、字、生、卒之精准称谓及日期——曾泽霖(字“志忞”,家人至今称其“曾志文”)生于清德宗——光绪五年(丁卯,1879)戊辰月(10月),殁于民国十六年(丁卯——“本命年”1927)戊申月(8月)庚午日(4日)——等,一一查清。本想将最终成果呈陈先生过目,但2019年2月6日先生突然驾鹤西归,惜乎!痛哉!

笔者在此着重强调:曾氏执著于和声普及国人的先觉意识及在相应教学中贯穿着的多声部模唱实践、独特教学法,开普通教育音乐多声部训练先河。其在与徒弟高寿田共同打造的《和声学》被教育部认定为“是书体例明晰,文笔简达,准作为师范学校、中学校教科用书”,说明该书对广大适龄喜爱音乐的青年教益无边并具“国家在场”而非普通音乐教材的“部级教本”意义。孙继南先生认为,此书“是我国最早刊行的、由教育部审定的一部和声学教材”;而关键在中国新音乐进程中,其所具有的“和声”乃至“多声部”先觉意识,并将其付诸了音乐教育、戏曲改革实践,是理论与实践结合典范还上升到新高度。由此构成空前意义,即在“旋律加和声”时代,其不可或缺、举重若轻、引领风气。它已然为“中国人要么不作音乐,要做音乐,开宗明义的第一条就是得用和声”打好了地基。如果1904—1914年为曾志忞践行中国和声理念的年头,李叔同、赵元任、萧友梅、青主、黄自等则均属后来者。缘此,曾氏成为“旋律加和声时代”的排头兵。

从曾泽霖少年至青年的题诗、考试、学习经历看,他既得中国传统文化熏陶,又受西洋、东洋文化浸泡,最终成一饱学中西之士。尤其他19岁至22岁,在上海虹口圣方济各学堂、“法文公书馆”及随后日本“私立早稻田大学”的学习经历,筑成其中、法、英、日语言乃至文化基础,并在修习法律的同时,对音乐(歌唱技艺、钢琴演奏、音乐理论、乐队指挥等)、美术(素描、油画、雕刻)等艺术门类,或深入研习,或耳濡目染;而其演讲、演剧才能的培育、养成及其言论中所显露的点滴基督教文化旨趣,以致在投身管弦乐队、戏改时加入的中西混成乐队等作为,均与其庞杂“底根儿”有千丝万缕的联系。这是学界以往研究中被忽略、屏蔽了的史实与视角。而在中西文化的比较、鉴别、抉择中,最终回归传统文化,是“黄面黑发”人群的必然选择。无独有偶,在“五四”百年之际,“非遗”成为“国家在场”、显露中国文化底色的“重头戏”,绝非偶然。其集几代人的思考于其中,曾志忞属最早先觉人士之一。而其“觉悟”在“五四”前,则更耐寻味。

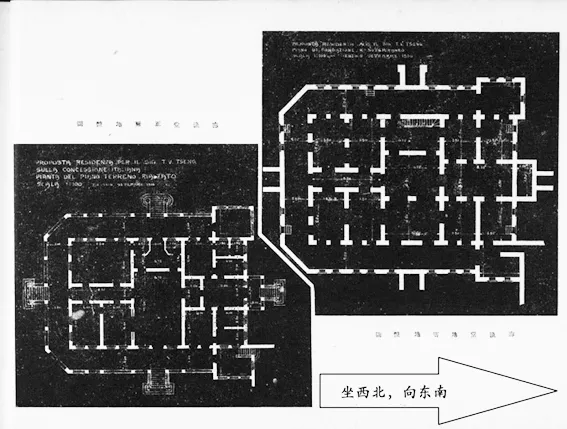

笔者多次赴天津考察发现,从曾志忞所建曾氏寿渔堂所处方位论,其墓碑状建筑基座朝向东南(见文末图4),并在乃父肖像底座竖排书记“上海曾少卿先生之像”九个金光闪闪大字(见文末图11),是对其上海、东南(福建同安)身份(Identity)的强调,此意志成天津曾氏寿渔堂家祠建筑群归属“上海”的醒目标志;其矢志向东,携带出丝丝乡愁,浓浓归意。而高寿田(砚耘)“殆欲于北方混恶交流之中,藉以扬清激浊,模楷人群”;方经(允常)“公闽人,其建瑞芝庄也,创贫儿院也,皆在江南”等词语中无意间流露出的对曾铸及其家族“南人”身份归属意蕴,表露了骨子里身份“认宗归宗”之潜意识。此二人乃曾家“亲弟子”,对师父(曾泽霖)及老祖(曾少卿)的心思,心知肚明;最终,由方允常、曾曹理蕴等扶志忞灵柩回老家上海嘉邑安葬时,在归葬这一步骤,由其亲弟子们以军乐、西乐为其安魂、伴送、祈福,圆满了曾泽霖海上人生的A(生)、B(离)、A1(归)三部曲。

谨以此文,隆重纪念上海曾泽霖志忞诞辰140周年(1879—2019)暨学界在沈知白、陈聆群先生倡导下对曾氏展开研究超60周年(1958—2019)!

图录

图1

图3

图4

图5

图6

图7 从左到右,冯亚雄、曾志忞、曾宏杰、高砚耘、方经

图8 下标“志忞初到日本之照”

图9 “本院乐队奖章”

图10 “大成殿古乐舞之景”

图11

注释:

①朱士嘉:《序》,载李士涛:《中国历代名人年谱目录》,商务印书馆,1941,第2页;转来新夏、徐建华:《中国的年谱与家谱》,中国国际广播出版社,2010。

②[清]申报:《松江府试上海县文童正案》,载《申报》,1893年6月9日,第2版。

③[清]申报:《县试招覆案》,载《申报》,1894年12月5日,第3版;[清]申报:《县试初覆案》,载《申报》,1894年12月9日,第3版;[清]申报:《终覆纪事》,载《申报》,1894年12月14日,第3版;[清]申报:《县试正案》,载《申报》,1894年12月16日,第2版。

④[清]申报:《县试首场案》,载《申报》,1896年4月18日,第3版;[清]申报:《上海县初覆试案》,载《申报》,1896年4月22日;[清]申报:《上海县二覆案》,载《申报》,1896年4月25日,第3版;[清]申报:《上海县试正案》,载《申报》,1896年4月28日,第2版;[清]申报:《松江府试七志》,载《申报》,1896年6月3日,第2版;[清]申报:《松江府试十志》,载《申报》,1896年6月6日,第2版;[清]申报:《松江府试十二志》,载《申报》,1896年6月10日,第2版。

⑤苏曾泽新、曾泽霖:《少卿府君行述·苏曾泽新女士〈太夫子行述〉》(1919),载方经辑:《曾氏寿渔堂家祠落成纪念册》,石印版,1920,第2页。

⑥[清]申报:《松试八志》,载《申报》1898年4月16日,第2版。

⑦曾志忞:《曾志忞来书》(全稿),载《申报》,1910年5月1日,第3-4版;曾志忞:《曾志忞致申报书》,载《慈善:贫儿院月报》,1910年第4号,第6页。

⑧曾志忞:《寿渔堂建筑始末记》,载方经辑:《曾氏寿渔堂家祠落成纪念册》,石印版,1920,第7页。

⑨曾志忞:《予之贫儿观》,载上海贫儿院:《自开办至宣统元年六月止——上海贫儿院第一次报告》,第4页。

⑩同⑨。