乡村振兴背景下土地流转用途规制可有效抑制“非粮化”倾向吗?

——基于三方动态博弈的视角

张华泉,王 淳

(四川农业大学 经济学院,成都 611130)

数据显示,1978-2017年我国粮食作物播种面积从1.21亿公顷下降至1.17亿公顷,降幅为2.15%。较之于粮食作物播种面积的下降,经济类作物播种面积增长速度则较为迅猛,烟叶、糖料、油料、茶园的增幅分别为144.26%、175.88%、212.52%和271.85%,蔬菜和果园的增幅分别为599.85%和672.06%。(1)李勇《关注影响粮食安全的几种现象》,《经济日报》2019年1月28日,第9版。2018年我国全年粮食种植面积11704万公顷,比上年减少95万公顷,全年粮食产量65789万吨,比上年减少371万吨,减产0.6%。(2)国家统计局《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》,2019年2月28日发布,2019年3月1日访问,http://www.stats.gov .cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html。2007年以前我国人均粮食低于400公斤的安全标准线,虽然其后各年均高于了这一标准,但总体上粮食安全仍面临较大挑战。

随着新一轮土地确权颁证的基本完成及乡村振兴序幕的拉开,一些地区集中流转后的农地大多选择了果蔬栽种等产业化项目而非传统粮食种植,出现了较为突出的“非粮化”现象。出于粮食安全战略的考虑,一些地区地方政府对土地流转用于种植粮食作物的用途进行了规制。土地用途规制作为中央政府、地方政府、农户三方博弈的行动策略选择,是否可以实现贝叶斯均衡?在乡村振兴背景下,该如何厘清“非粮化”倾向与地方政府土地流转用途规制之间的关系?地方政府土地用途规制行为对抑制“非粮化”倾向效果如何?对这些问题的研究具有较高的理论价值和较强的现实意义。

一 文献回顾与述评

粮食安全与土地流转用途密不可分。国内学者围绕土地流转 “非粮化”的成因与化解对策进行了广泛的探究,研究成果主要聚焦在以下方面。

(一)土地流转“非粮化”的内生诱因及外部原因

从区域分布来看,东部地区农场类农户的“非粮化”现象最为突出,而中部地区在保障国家粮食安全方面的基础性作用较为稳定,但农业种植业业态中“粮经争地”的矛盾依然存在。从农户类型分化来看,东部地区普通农户面临“谁来种粮”主体缺失的挑战,但“以农为主”型农户在粮食生产中的主体地位并未改变;中部地区“以农为辅”型农户仍保留了自己的“一亩三分地”,其恋土情节较为浓厚。(3)张藕香《农户分化视角下防止流转土地“非粮化”对策研究》,《中州学刊》2016年第4期,第49-54页。研究者认为,耕地流转“非粮化”的形成主要有内部诱因(经济诱因、认识诱因)以及外部因素(政策因素、法律因素和监管因素)。(4)周艺霖、宋易倩《耕地流转“非粮化”的形成原因与化解对策——基于国家粮食安全视角》,《广东农业科学》2016年第1期,第189-192页。从“非粮化”经济诱因来看,由于非粮作物与粮食作物生产在劳动生产率上存在显著差异,使得当家庭农场通过土地流转实现的经营规模较小(如50亩以内)时,非粮作物种植比例较高,而随着土地经营规模的扩大,粮食作物种植比例将会显著提高。(5)张宗毅、杜志雄《土地流转一定会导致“非粮化”吗?——基于全国1740个种植业家庭农场监测数据的实证分析》,《经济学动态》2015年第9期,第63页。然而,这一现象并不具有普遍性,河南舞钢等地的家庭农场大多选择种植非粮作物(不论土地经营规模有多大),出现了较为严重的“非粮化”现象,究其原因主要在于种粮投入高、收益低、经营风险大。(6)张茜、屈鑫涛、魏晨《粮食安全背景下的家庭农场“非粮化”研究——以河南省舞钢市21个家庭农场为个案》,《东南学术》2014年第3期,第94-100页。从认识诱因来看,一些农户与经营大户对耕地保护和粮食生产认识缺位,认为只要在农业生产范围内,流转得到的耕地就可以随意改变用途,包括非农建设。(7)周艺霖、宋易倩《耕地流转“非粮化”的形成原因与化解对策——基于国家粮食安全视角》,《广东农业科学》2016年第1期,第191页。从政策、法律、监管等外部因素来看,法律和政策规定对土地流转的用途不够明确,农地管理制度和监督缺乏是造成一些地区耕地流转后“非粮化”倾向的重要原因。(8)杨瑞珍等《耕地流转中过度“非粮化”倾向产生的原因与对策》,《中国农业资源与区划》2012年第3期,第15页。一般来看,土地流转过程往往离不开中介组织的服务作用,中介服务的介入虽可在一定程度上降低交易费用,但同时也会助长 “非粮化”倾向。(9)侯胜鹏《基于粮食安全视角下的土地流转分析》,《湖南农业大学学报(社会科学版)》2009年第2期,第26-27页。同时,土地用途管制监督主体错位,法律规定、操作规范的缺失,以及地方政府出于政治责任考虑对“非粮化”现象采取的默许态度,也是“非粮化”现象产生的常见外生原因。(10)匡远配、刘洋《农地流转过程中的“非农化”、“非粮化”辨析》,《农村经济》2018年第4期,第1-3页。在乡村振兴战略背景下,工商资本下乡与农民“争”地的矛盾日益加剧,流转农地的“非粮化”、“非农化”利用问题较为突出。(11)何云庵、阳斌《下乡资本与流转农地的“非离散性”衔接:乡村振兴的路径选择》,《西南交通大学学报(社会科学版)》2018年第5期,第97-104页。

(二)土地流转“非粮化”倾向的化解对策

加强对土地用途的管制、对不同类型的农户分类指导、重视人才储备和技术支持、确保种粮农户的收益不低于当地农户的平均收入水平是化解“非粮化”问题的理性选择。(12)张藕香《农户分化视角下防止流转土地“非粮化”对策研究》,《中州学刊》2016年第4期,第49页。完善相关法律法规、加强农业规模化经营扶持力度与土地流转管理(13)贾贵浩《基于粮食安全的耕地流转问题研究》,《宏观经济研究》2014年第8期,第47页。,其根本目的在于建立以耕地保护制度为核心的粮食安全风险防范机制(14)胡大武等《我国农地流转中的粮食安全风险防范机制研究》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2010年第7期,第106-110页。。而要实现这一目的,还需从宏观政策及微观扶持“双管齐下”,精准施策。宏观政策层面,必须重塑自给自足的口粮观,细化粮食功能区,利用市场化理念调动粮食主产区及农民的种粮积极性,以最低成本实现国内粮食安全。(15)毛学峰、孔祥智《重塑中国粮食安全观》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2019年第1期,第142-150页。微观扶持层面,增加政策性种粮补贴,提高农户种粮积极性,增加农业规模经营者的再教育和相关农业技能的培训,引导农户发展与农作物类型相匹配的适度规模经营是保障国家粮食安全的重要路径举措。(16)曾雅婷、吕亚荣、蔡键《农地流转是农业生产“非粮化”的诱因吗?》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2018年第3期,第129页。

虽然已有研究关注到土地流转后的“非粮化”现象和粮食安全的内在联系,并且提出抑制“非粮化”的实施路径,然而,在乡村振兴背景下,地方政府作为土地流转用途规制的主体,其规制行为能多大程度抑制“非粮化”倾向,相关研究还较为有限。中央政府、地方政府、农户作为土地流转用途规制的关联方,三者之间的博弈结果直接决定了“非粮化”倾向抑制的广度与深度,也决定了“非粮化”现象遏制的帕累托效率。本文采用博弈理论,构建中央政府、地方政府和农户的三方动态博弈模型,对中央政府为保障粮食安全而对地方政府进行的监督、地方政府土地流转用途规制与农户作物种植类别选择的博弈行为进行分析,继而探求“非粮化”倾向抑制的有效路径。

二 中央政府、地方政府与农户行为选择的三方动态博弈

一般而言,政府规制是指政府为了弥补市场失灵,运用司法、行政等手段对微观经济主体的行为进行规范的过程,其主要目的是为了增加全社会总福利水平、维护公民利益。(17)胡税根《论新时期我国政府规制的改革》,《政治学研究》2001年第4期,第70-78页。在乡村振兴背景下,土地流转“非粮化”导致的粮食安全问题属于市场失灵范畴。按照公共物品及市场失灵相关理论,政府可以对土地流转用途予以规制来解决“非粮化”问题。而在对土地流转用途管理过程中,地方政府一般会根据中央粮食安全战略的部署与监督强度进行动态调整。基于此,本文构建一个中央政府为保障粮食安全而对地方政府进行监督、地方政府土地流转用途规制和农户对流转土地进行种植行为选择的三方动态博弈模型,并讨论三方博弈的内在机理与非均衡原因。

(一)模型的假设

第一,假设地方政府是同质性的,包括“经济人”与“政治人”的双重身份识别,代表了除中央政府以外的任何一级地方政府。中央政府与地方政府在保障粮食安全过程中形成“委托-代理”关系。中央政府对地方政府有监督职责,监督强度视地方政府保障粮食安全战略的成效而定。地方政府对土地用途的规制主要是指对耕地进行粮食作物种植用途的限定。

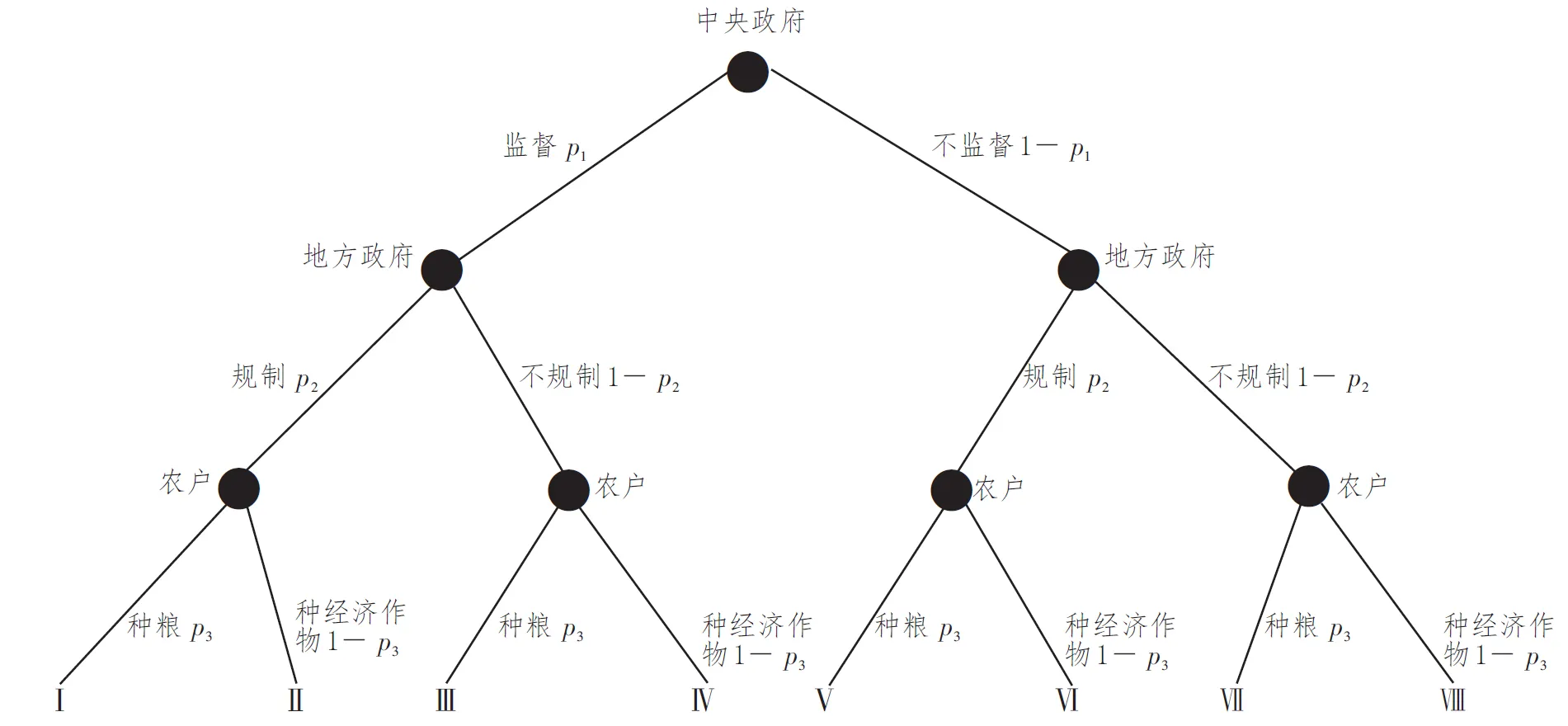

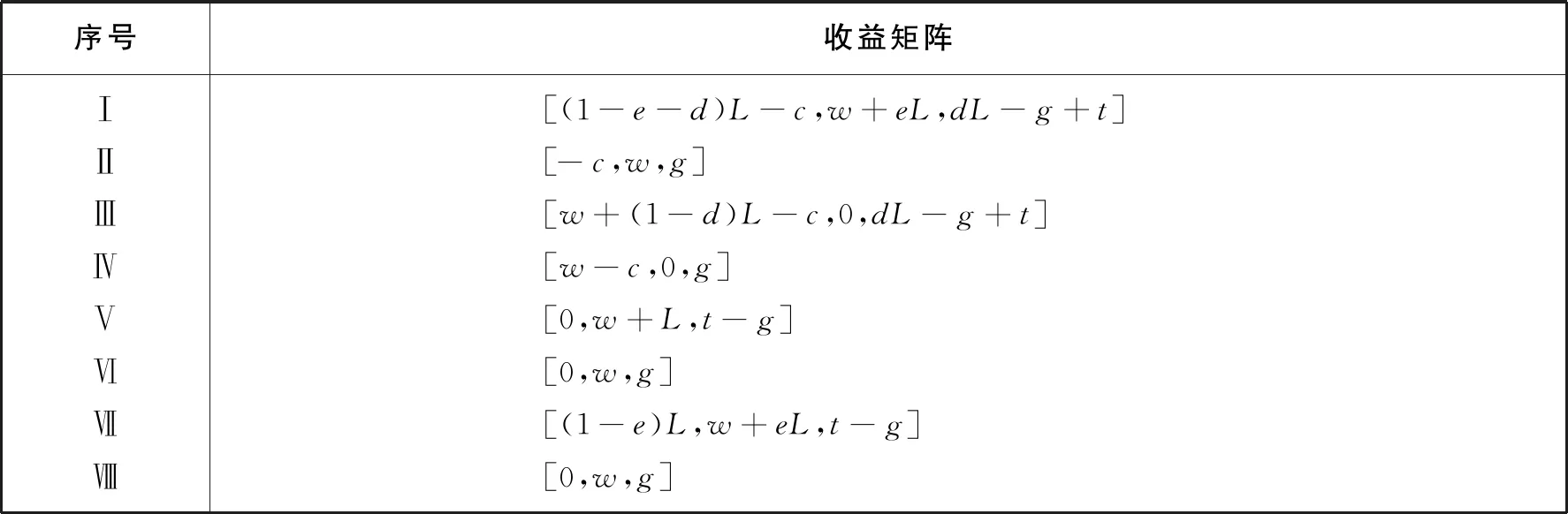

第二,在乡村振兴背景下,中央政府与地方政府以维护粮食安全为目标导向。假设农户种粮时的社会总体收益为L(包括种粮后的经济收益与粮食安全所带来的政治收益),中央政府在规制土地流转用途时将付出监督成本c,地方政府在配合中央政府工作时获得工资w。值得指出的是,当中央政府选择监督而地方政府拒绝土地用途规制时,地方政府就不能获得工资w,此情形可以理解为中央政府节约了工资w;而当中央政府未进行监督,不论农户种粮还是不种粮,都默认为地方政府的行为是配合中央政府的,此情形下地方政府可获取工资w。农户种粮时地方政府收益率为e(单位%,0 第三,农户种粮时,若中央政府和地方政府都选择规制,中央政府、地方政府与农户共享收益L;若中央政府不监督而地方政府独自规制时,地方政府获得全部收益L,反之亦然;若中央政府和地方政府都选择不规制,双方共享收益L。而农户选择“非粮化”时,各行为主体均不涉及收益L的分配。 第四,模型中的农户界定为获得流转土地后进行农业生产的农户,其行为选择有两种情况:一是通过传统的种粮来获取种粮收益t和政府补贴dL,另一种是“非粮化”种植获得收益g。由于种植作物成本差异较大且难以核算,加上农户或家庭农场等新型经营主体个体禀赋异质性较为突出,模型的设计会非常复杂,故本文不考虑种植成本与农户或家庭农场等新型经营主体禀赋异质性等因素。 模型参与者为中央政府、地方政府与农户,三者决策有先后顺序。通常情况是按照“中央政府-地方政府-农户”的先后顺序进行决策。参与人的空间为“中央政府监督与不监督,地方政府规制与不规制,农户种粮或种植经济作物”。参与人的信息集包括中央政府作为委托人监督作为代理人的地方政府的概率为p1,不监督的概率为1-p1;地方政府在得知中央政府监督还是不监督后,选择土地用途规制的概率为p2,不规制的概率为1-p2;农户在观察到地方政府规制或不规制行为后,选择种粮的概率是p3,种植经济作物的概率是1-p3。 中央政府为保障粮食安全而对地方政府进行监督、地方政府土地流转用途规制与农户作物种植类别选择行为的三方动态博弈模型决策树如下(见图1): 图1. 中央政府、地方政府与农户的三方动态博弈模型决策树 根据决策树得出三方参与主体的收益函数矩阵(见表1): 表1. 中央政府、地方政府与农户的三方动态博弈模型收益函数矩阵 注:收益矩阵中第一项为中央政府的收益、第二项为地方政府的收益、第三项为农户的收益。 如表1所示,情形Ⅰ为当中央政府选择监督、地方政府选择土地用途规制且农户选择种粮时,中央政府付出监督成本c,按比例获得(1-e-d)L的种粮收益;地方政府按比例获得部分种粮收益eL,同时获得工资w;农户付出机会成本g,获得种粮补贴dL和种粮收入t。情形Ⅱ为当中央政府选择监督、地方政府选择规制而农户选择种植经济作物时,中央政府付出监督成本c,无种粮收益;地方政府获得工资w,无种粮收益;农户获得经济作物收益g。情形Ⅲ为当中央政府选择监督、地方政府选择不规制且农户选择种粮时,中央政府付出监督成本c,按比例获得(1-d)L种粮收益,同时获得(节省)地方政府工资w;地方政府无工资、无收益;农户付出机会成本g,获得种粮补贴dL和种粮收入t。情形Ⅳ为当中央政府选择监督、地方政府选择不规制而农户选择种经济作物时,中央政府付出监督成本c,同时获得(节省)地方政府工资w,无种粮收益;地方政府无工资、无收益;农户获得经济作物收益g。情形Ⅴ为中央政府不监督、地方政府选择规制且农户选择种粮时,中央政府无成本、无收益;地方政府获得所有种粮收益L和工资w;农户付出机会成本g,获得种粮收入t。情形Ⅵ为中央政府不监督、地方政府选择规制且农户选择种经济作物,中央政府无成本、无收益;地方政府获得工资w;农户获得经济作物收益g。情形Ⅶ为中央政府不监督、地方政府选择不规制且农户选择种粮时,中央政府与地方政府共同获取种粮效益,中央政府获得收益(1-e)L,无成本;地方政府获得工资w和收益eL;农户付出机会成本g,获得种粮收益t。情形Ⅷ为中央政府不监督、地方政府选择不规制且农户选择种经济作物时,中央政府无成本、无收益;地方政府获得工资w;农户获得经济作物收益g。 确定了收益矩阵后,通过逆向归纳法,确定农户收益最大化后,得出最优解,再将其代入地方政府期望收益函数,得出地方政府最优解,最后将地方政府最优解、农户最优解带入中央政府期望收益函数,得出中央政府最优解,若能得到三方最优解即为模型均衡解。 1.农户的期望收益 π3=p1p2p3(dL+t-g)+p1p2(1-p3)g+p1(1-p2)p3(dL+t-g) +p1(1-p2)(1-p3)g+(1-p1)p2p3(t-g)+(1-p1)p2(1-p3)g +(1-p1)(1-p2)p3(t-g)+(1-p1)(1-p2)(1-p3)g 化简得到: π3=g-2gp3+p3t+dLp1p3 农户期望收益最大时,有一阶导为零,即有: 得到: (1) 2.地方政府的期望收益 π2=p1p2p3(w+eL)+p1p2(1-p3)w+p1(1-p2)p30+p1(1-p2)(1-p3)0 +(1-p1)p2p3(w+L)+(1-p1)p2(1-p3)w+(1-p1)(1-p2)p3(w+eL) +(1-p1)(1-p2)(1-p3)w 化简得到: π2=w-2p1w+eLp3+Lp2p3+p1p2w-eLp1p3-eLp2p3-Lp1p2p3+2eLp1p2p3 地方政府期望收益最大时,有一阶导为零,即有: (2) 将式(1)带入式(2)得到: (3) 3.中央政府的期望收益 π1=p1p2p3[(1-e-d)L-c]+p1p2(1-p3)(-c)+p1(1-p2)p3[w+(1-d)L-c] +p1(1-p2)(1-p3)(w-c)+(1-p1)p2p30+(1-p1)p2(1-p3)0 +(1-p1)(1-p2)p3(1-e)L+(1-p1)(1-p2)(1-p3)0 化简得到: π1=Lp3-cp1+p1w-eLp3-Lp2p3-p1p2w-dLp1p3+eLp1p3 +eLp2p3+Lp1p2p3-2eLp1p2p3 中央政府期望收益最大时,有一阶导为零,即有: (4) 将式(3)带入式(4)得到: (5) 由式(1)可以看出,在其他条件不变的情况下,中央政府对地方政府就粮食安全保障行为监督的概率p1与2g-t成正比,即当种粮的机会成本与种粮收益差异越大时,中央政府有更高概率加大对地方政府履行土地用途规制职责的监督。而当中央政府对地方政府监督不严格时,地方政府往往会放松用途管制,默许或鼓励发展经济效益较好的非粮产业,粮食安全保障的责任便以“搭便车”的形式推给中央政府和其他地方政府。此时,“搭了便车”的地方政府履行粮食安全职责的“硬约束”被弱化,导致其对辖区内农户种粮的宣传与管制变少,辖区内的农户出于经济利益考虑将会更大概率选择种植经济作物,如此粮食安全将可能得不到充分保障。中央政府为抑制该“趋利”行为,会督促地方政府出台严格的土地用途规制政策,辅之以种粮补贴的经济手段以引导更多农户进行种粮行为的选择。由式(1)可以看出,在其他条件不变的情况下,p1与dL成反比,即随着补贴和粮食种植的社会总收益上升,中央政府选择监督的概率会降低。这是因为中央政府将更多的财政投入用于粮食补贴,种粮面积会增加,种粮面积的增加会使得中央政府监督难度增加,继而监督成本也会随之提高;另一方面,高补贴率使得地方政府与农户对粮食安全的重视程度提高,相应“非粮化”行为会减少。 地方政府具有经济利益和政治利益双重叠加特质。一方面出于经济理性,地方政府通过土地规模流转激励经营主体种植具有更高收益的经济作物;但另一方面,土地流转“非粮化”、“非农化”又会带来粮食安全隐患,因此地方政府陷入“两难境地”。由式(5)可知,在其他条件不变的情况下,地方政府对土地用途实行规制的概率p2与补贴率d成反比。当补贴率较高时,农户倾向于选择种粮,此时地方政府会倾向于农户进行自由选择,继而对流转土地用途不规制。当中央政府的监督强度加大,地方政府的政治责任较之于经济效益的目标导向更加突出,其对土地用途严格规制的概率会更高,因而辖区农户种粮率会明显提升。 从农户角度而言,能否及时获得补贴(以弥补农户从事粮食生产的机会成本损失)是其行为决策的关键。根据式(3)可以发现,由于经济作物收益较高,当种植经济作物与种粮收益差距越大时,农户为了追求更大的经济收益,即使地方政府对土地流转用途进行规制,农户也会选择种植经济作物,种粮概率较低。在其他条件不变的情况下,当种粮补贴率越高时,农户种粮获取的政策补贴能够弥补经济作物与粮食收益价差,此情形下农户种粮积极性将明显提高。当地方政府因积极配合中央政府实施粮食安全战略进行土地用途规制而获取工资报酬越高时,农户种粮的概率增加,这是因为高工资报酬条件下的地方政府办事效率更高,政策宣传更到位,补贴发放更及时,粮食安全保障动力更足,继而促使农户响应政策号召的广度与深度明显提升,农户种粮的概率也就越高。 通过以上博弈模型分析可以看出,乡村振兴背景下土地流转用途规制能否有效抑制“非粮化”倾向具有情景依赖特征。当中央政府对地方政府进行强有力的监督,并且能够及时发放农户种粮补贴,地方政府因积极配合中央政府实施粮食安全战略而获得较高工资报酬时,土地流转用途规制能有效抑制“非粮化”倾向。 第一,土地流转用途规制的战略目标是确保国家粮食安全、维持社会稳定。在这一点上,中央政府与地方政府具有目标一致性。然而,在目标出发点上,中央政府的出发点是增加全社会福利水平,地方政府的出发点是追求经济增长、提升地方官员政绩,农户的出发点是实现个人利益的最大化。出发点不同,决定了各主体在进行具体行为决策时动机与过程的差异,而土地流转用途规制能否有效抑制“非粮化”倾向是三方主体基于各自出发点动态博弈的结果。一般而言,作为土地用途规制主体的地方政府具有经济利益和政治责任双重目标,政治责任是其进行土地规制的直接诱因或主要动机。 第二,地方政府对土地用途规制的动机和强度取决于中央政府监督的强度、粮食补贴额度及辖区种粮收益率大小。一般而言,当中央政府对地方政府实施粮食安全战略的监督强度加大,地方政府政治责任较之于经济利益的导向将更加突出,其对所辖区域土地用途规制概率会更高,因而所辖区域农户种粮率会明显提升,继而有助于其因为贯彻落实国家粮食安全战略政绩突出而获得较高政治收益。同时,当粮食补贴率较高时,农户倾向于选择种粮,此时地方政府会“顺其自然”引导农户进行自由抉择,继而对流转土地用途不规制或保持“规制中性”。 第三,地方政府和农户之间的博弈体现了信息不完全特征,在土地流转获取更高收益和“非粮化”带来粮食安全隐患“两难”情况下,地方政府土地用途规制政策的动态性导致农户无法形成稳定的预期。在土地要素流转市场化中,当经济作物种植与种粮收益差距较大时,农户为了逐利会选择“非粮化”行为。但在其他条件不变的情况下,当种粮补贴率越高(达到“非粮化”收益的阈值时),农户种粮获取的政策补贴能够弥补经济作物与粮食收益价差,此情形下农户种粮积极性将明显提高。当地方政府因积极配合中央政府实施粮食安全战略而获取工资报酬越高时,地方政府对土地用途规制的积极性与主动性将会提升,形成正向激励导向,促使农户响应政策号召选择种粮。 基于上述结论,本文提出以下建议。 第一,加强中央政府监督。在《粮食安全省长责任制考核办法》基础上进一步细化考核目标、考核程序与考核办法,落实地方政府主体责任,加强中央政府对地方政府的监督。将考核结果作为对地方政府主要负责人和领导班子综合考核评价的重要参考,对因不履行职责、存在重大工作失误等对粮食市场及社会稳定造成严重影响的,要依法依纪追究相关责任人的责任。 第二,加大农户种粮补贴力度,增加农户收益。在种粮补贴方面,一是完善粮食补贴政策,加大直补力度,适度提高种粮补贴,真正落实“谁耕种补给谁,不耕种不补给”的种粮补贴政策。二是在耕地保护基金中进一步细化粮地保护基金,与粮食种植区规划配套,基金标准可适当高于耕地保护基金,并直接与种粮指标挂钩。在增加农户收益方面,一是发展粮食适度规模经营,实现粮食生产规模效益;完善农业基础设施, 降低粮食生产自然风险。二是完善粮食市场体系,扩大“农业保险+期货”试点,充分利用农产品期货等金融衍生工具的价格发现与风险规避功能,最大程度降低因粮食价格波动而带来的市场风险。三是结合粮食市场购销情况,筛选“质优、价高、畅销”的粮食品种,增加粮食科技含量, 提高粮食产量,增加粮食产品附加值。 第三,提高地方政府履行粮食安全主体责任的积极性。一是在乡村振兴背景下,将粮食安全和耕地保护作为考核指标纳入地方经济发展评价体系和干部职位晋升考核体系,对落实粮食安全战略成效突出的地方政府,应加大财政转移支付力度与支农补助。二是完善对粮食主产区的利益补偿机制。一方面,进一步加大对产粮大县的政策性补偿力度,如保障产粮大县的公共服务水平、下放事权、加大财政供给能力;另一方面,加大主销区对产粮大县发展性补偿力度,如引导主销区知名企业到产粮大县进行投资,帮助其培育新经济、新业态与新模式,增强产粮大县造血功能。三是支持主销区政府扩大对主产区粮食异地跨省的储备规模,从而降低产区建设成本。(二)三方动态博弈模型构建

(三)模型结果分析

三 结论和建议