嘉兴王店李家坟明墓出土圆领袍复原研究

蒋玉秋 王淑娟 杨汝林

摘要: 通过对出土文物进行实物复原的方式,再现服饰原物风貌,解密技术构成,在一定程度上起到推动文物保护的重要作用。文章以一件中国丝绸博物馆馆藏嘉兴王店李家坟明墓出土女子圆领袍作为研究对象,基于一定的研究限制进行复原样本选择,并通过对出土文物信息整理、文物残片分析、服装形制推断、衣料纹样文化阐释等研究路径,展开了始自衣料织造、胸背补子复原等的复原研究,最终按相同结构与工艺完成了技术复原,再现了明代典型服饰圆领袍的实物风貌。

关键词: 明代;圆领袍;李家坟明墓;丝绸;技术复原

中图分类号: TS941.2;K892.23 文献标志码: A 文章编号: 1001

Abstract: the original style and features of costume can reappear, and the technology structure can be revealed by physical restoration of unearthed cultural relics, which to certain degree drives the preservation of cultural relics. In this paper, one of womens round-collar robe in Ming dynasty unearthed from the tomb of Lijiafen in Wangdian, Jiaxing which is collected in China National Silk Museum, is taken as the research object for technical restoration. Based on certain research limitations, sample selection for restoration is carried out. Through sorting out the information of unearthed costume relics, analysis of costume relics fragments, inference of costume shape, and cultural interpretation of costume patterns, technical research on fabric weaving and badges restoration is carried out. Finally, technical restoration is completed according to the same structure and technology, and the real features of the typical round-collar robe in Ming dynasty reappears.

Key words: Ming dynasty; round-collar robe; Ming tomb of Lijiafen; silk; technical restoration

當下对明代服饰的研究中,多以文献或图像研究为主,欠缺基于服饰实物的分析研究。本文所选复原研究对象——云鹤团寿纹绸环编绣獬豸补圆领袍[1],现收藏于中国丝绸博物馆。笔者通过对服饰文物的观察、测量、分析等途径,从文物现存“痕迹”中探讨其现状与原貌之间的差异。除了观照文物外在的视觉形象,对文物的物质性外观,如色彩、纹样、形制进行原貌再现,更试图向形成服装形制与风貌的工艺技术进行探索,以期对形成服装外观的非物质性制作技术进行实践再现,如原材料的分析与模拟、原结构的分析与工艺制作等。这项基于服饰实物的技术复原[2],是以问题为导向,通过破解文物蕴含的技术密码,为更有效地开展文物保护工作提供了严谨的科技支撑,夯实了后续深度进行服饰文化研究的基础。

1 复原背景

1.1 出土文物信息

这件云鹤团寿纹绸环编绣獬豸补圆领袍,原物发掘于浙江省嘉兴市王店镇李家坟墓葬群,这是一处四室合葬墓,封土用糯米浇浆,自南而北依次编号为M1~M4,其中主室为双室(M2、M3)合葬,南北各一边室(M1、M4),本件文物出土于M4。据考古报告可知,M2为墓主李湘,M3为其正妻,M1和M4为李湘之妾陈氏和徐氏。关于墓葬的年代,M1出土的墓志铭记有陈氏卒于万历十七年(1589年),M3出土的大统历记有“嘉靖二十二年”(1543年),嘉靖、万历年间正是明代中期向后期服饰转型的变革过渡期。

李家坟明墓所出土的丝织品,其保存状况以M3最为完好,M1次之,M4和M2再次之。四座墓葬出土丝绸服装品类有袍、衫、衣、裤、裙等服,其中规格较高的是M3和M4出土的几件大袖袍、衫;衣料质地有绸、缎、锦、绢等,其中有几件为织金工艺,如M1和M3的织金裙/M4的织金大袖衫等;衣料纹样有万字菱格螭虎纹、松竹梅纹、曲水地团凤纹、云鹤纹、四季花蝶纹、杂宝纹等;装饰工艺有纳纱绣、环编绣、绒线绣、锁线绣等。

1.2 样本选择依据

嘉兴地处丝织业繁盛的杭嘉湖一带,而王店镇在明朝时也颇有织造传统,《梅里志》中载有当时“屋角青桑不复遮,村村轧轧响缫车”的丝织盛况。王店李家坟明墓出土的丝绸服装,形制多元、材质多样、纹样丰富,在嘉靖至万历时期出土的女性服装中,具有一定的代表性。

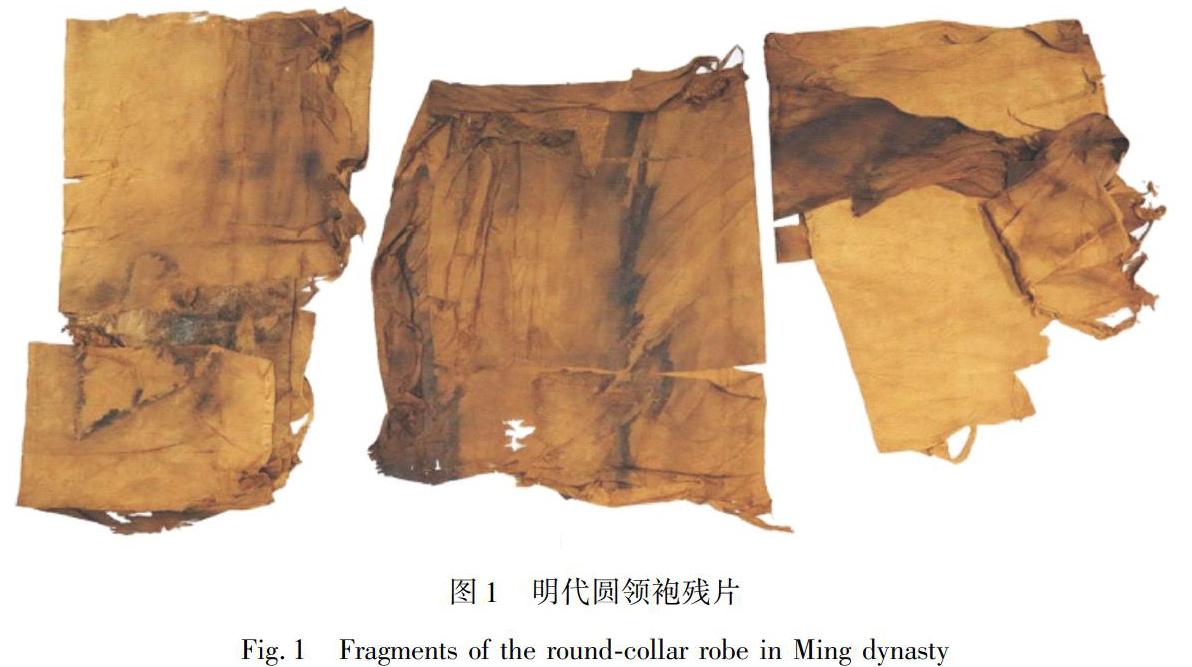

这件中国丝绸博物馆馆藏编号为2011.1.8的“云鹤团寿纹绸环编绣獬豸补圆领袍”,出土时穿着于女性墓主尸身最外层,由于棺内浸水等原因,服装残片均已脱色,并有发霉、污染、破裂、脱金等病害(图1)。后经中国丝绸博物馆技术部工作人员消毒、清洗、修复后,再现其基本形制,文物残片为四块,见有环编绣獬豸胸背两方[3],残片污染多处,清晰可见衣片拼接痕迹。

本文技术复原之所以选择这件服装作为研究样本,原因之一是因为这件服装的形制结构、衣料纹样、胸背工艺都具有一定的独特性,另一方面在同一墓葬出土文物中残损最甚,但是其遗留痕迹又相对完整,故对其进行始自衣料织造的复原研究,其中大量工作与中国丝绸博物馆技术部共同完成。

1.3 研究限制

本文复原研究存在一定的局限,由于M4墓葬受到外界环境的影响,文物出土时均有残损,与其原貌已经不同。影响较大的方面有三:一是残损。由于这几件文物均为墓主贴身穿着,加之棺液的浸泡,出土揭取时服装均有残失,有的残为多片,虽然经过拼合,可以得到局部残失部位的尺寸,但也有难以确定的局部数据,这种情况在复原过程中通过与其他文物比对参考、对墓主身高进行估算等方式进行推测。二是变形。出土文物虽然在后期经中国丝绸博物馆修复师对其施以平整等处理,但几百年的地下埋葬与出土后的物理、化学变化已让织物难以百分百复原为曾经的平整度,故在复原中尽量采取尺寸对称、平均等方法进行弥补与修正。三是污染。由于文物本身受到的污染,破坏了局部纹样的完整性,其色彩原状也难以测试,只能通过考古现场的相关记录索骥推测。

2 衣料织造技术复原

这件袍服的用料为云鹤团寿纹绸,针对袍料的织造技术复原,由中国丝绸博物馆联合南京锦绣盛世云锦织造有限公司共同完成,笔者进行全程跟踪记录。此次研究在对文物原件穷尽式分析的基础之上,本着尽量“溯源”的原则,从丝之成线,机之装造开始,选取类似的原料,制作类似的织机,按照传统的工艺步骤进行手工织造。因此,本次复原的目标不仅是获得与原物外观一致的面料,更重要的是研究了实现外观的技术途径,从而为整件服装的技术复原奠定基础。

2.1 文物衣料分析

2.1.1 纹样分析

这件云鹤团寿纹绸袍料以流云纹作地纹,团寿纹开光,仙鹤纹为饰。团寿纹分两种形式,呈散点式排列,Ⅰ型团寿纹的上下各有一只向下而飞的仙鹤,Ⅱ型团寿纹的上下各有一只向上而飞的仙鹤,两组不同的团寿纹与仙鹤纹各成一列,隔列二二错排(图2)。

1)流云纹。云,本是自然物象,《易经》乾卦有“云行雨施,品物流形”,先民观察自然季候化育万物,云朵虽然千变万化但富有规律,将这种规律图案化,形成不同的云纹,用于各类染织纹样之中。这件织物中的流云纹为双线勾勒,线条舒卷起伏,它作为整幅衣料的地部花纹,构成了纹样组织的骨骼,其作用既分割了画面,同时也起到连接寿字纹与仙鹤纹的作用,使几种装饰纹样单元形成整体,产生统一的效果(图3)。

2)仙鹤纹[4]。鹤为瑞鸟仙禽,其形长颈,竦身,高脚,顶赤,羽白。其鸣声高亮,《诗经·小雅》有“鹤鸣于九皋,声闻于天”比喻贤士身虽隐而名犹著。其龄长久,自古鹤为长寿的象征,常与云纹组合,称为云鹤纹。这件织物中的仙鹤纹分上下两式,均口衔灵芝,上端仙鹤呈徐徐下降之势,伸首引颈,下端仙鹤呈冉冉上升之态,回首注目。双鹤于流云之中,鹤首相对,展翅对飞,两相呼应,颇有生动意趣(图4)。

3)團寿纹[5]。《说文》有“寿,久也”。《尚书·洪范》有“五福,一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”。寿为“五福”之首,作为有吉祥寓意的文字,早有先民将其字形图案化,用于布帛的装饰。这件织物中的两种寿字纹均为团式,将“寿”字分别加以提炼、变形、对称,适合于外置的圆形骨架。团寿纹散点排列,与仙鹤、流云组合,共同构成了点、线、面兼而有之的“云鹤团寿纹”,纹样层次分明,疏密有致,产生了主次、大小、粗细、曲直等多种对比效果(图5)。

2.1.2 组织结构分析

经测试分析,这件云鹤团寿纹绸袍料的花幅宽60.4 cm,每侧水缎宽0.8 cm,每侧幅边宽0.8 cm,总幅宽63.6 cm。织物地组织为2/1 S斜纹,纹组织为1/5 S斜纹;经线密度为70根/cm,Z向强捻,纬线密度约为39根/cm,无可见捻度(图6)。

2.2 绘制图样与挑花结本

2.2.1 绘制意匠

根据袍料纹样进行绘制的1∶ 1图案绘制,这个单元循环图案由两种团寿、两种仙鹤、一种流云纹组成(图7),原文物的团寿纹直径约2.2 cm,仙鹤纹约3.3 cm×7.5 cm。幅宽内花纹纬向循环数不是整数,在5花至6花之间。关于纬向循环,由于手工织造的原因,各段纬密有偏差,以平均7.9 cm为基础。关于经向循环,单位图案意匠经格数为240,大纤数为花幅×经密÷经线穿入数,即60.4×70÷3=1 409,1 409÷240=5.87花回,非整数循环与原文物相同。意匠纬格数为310,纬格数除纬密等于纬循环长度,即310÷39=7.9 cm。

根据衣料纹样图,结合前述分析的组织结构,绘制意匠图,将纹样转化为机织程序语言。传统绘制意匠图有放大纹样、勾勒轮廓线、填色、点绘间丝点等步骤,本次织造复原的意匠图应用EST软件电脑绘制(图8)。意匠图绘制是织造前的重要工序,它直接影响后期复原效果的准确性。

2.2.2 挑花结本

挑花结本工序是纹样由图纸过渡到织物上的桥梁,是织造过程中的重要环节。《天工开物》“乃服篇”对挑花结本工序有如下记述:凡工匠结花本者,心计最精巧。画师先画何等花色于纸上,结本者以丝线随画量度,算计分寸秒忽,而结成之。张悬花楼之上,即结者不知成何花色,穿综带经,随其尺寸度数,提起衢脚,梭过之后,居然花现,盖绫绢以浮经而现花,纱罗以纠纬而现花。绫绢一梭一提,纱罗来梭提、往梭不提。天孙机杼,人巧备矣。

对照意匠图,制作花本的“祖本”,根据意匠图上经纬的浮沉交织点,用丝线(俗称“脚子线”)作花本经线,经线数量根据单位图案的经纱根数确定。用棉线(俗称“耳子线”)作花本纬线,纬线数量根据单位图案长度乘以纬线密度而确定即310根。“祖本”挑好后,再通过两次倒花和一次翻花,再两次拼花成为三个循环的花本,以三个循环的花本再次倒花和翻花及拼花形成六个循环的花本,再去掉30根脚子线形成上机花本。经水平翻转、垂直翻转、合并图案等转换过程进行倒花与拼花,最终拼合成一个“四方连续”的大花本(图9)。

2.3 装机与织造

这架装造的织机为传统大花楼织机,花楼织机的特点是机衣长,参与织造的经线长,织造时经丝的相对伸长可小,其工艺优点是经线可以在提升和下压的折曲状态下顺利织造。为达到织物地组织2/1斜纹的结构,设计有6片范框(起综),每梭起2片(如果设计3片的话综密太高,打综片有困难,同时对后期换品种的适应性差)。为达到花纹1/5的斜纹组织结构,设计6片障框(伏综),在起花的同时压下1片。

2.3.1 翻 丝

本次织造确定应用“熟织法”。据考古人员在发掘现场所见,这件文物出土时为红色,但受限于现有植物染色技术的不成熟,本次复原的丝线为化学染色。经线采用20/22 D(2200/24.44 dtex)3股蚕丝线,纬线采用20/22 D(22.00/24.44 dtex)8股。染好的丝线原料是绞装形式,需通过卷绕进行翻丝(也称调丝),翻丝的目的是去掉丝线表面残留的丝屑、粗节、糙点等瑕疵,翻好的丝再分别制成经线和纬线备用。

2.3.2 整 经

根据文物布料的幅宽与组织结构分析数据,确定经线的数量与密度。经对实物测量,衣料总幅宽为63.6 cm,其中花幅宽60.4 cm,两侧幅边、水缎各为0.8 cm,经线密度为70根/cm,纬线密度约为38根/cm。本次复原对应花幅经线数量共计4 227根,幅边留白处水缎经线数量计56×2根,边20×2根。整好的经线一端卷绕在经轴上,再数丝、穿经、穿筘完成牵经工序。幅边需要单独穿经。

2.3.3 装 机

提花部分的装造有两个重要步骤,一是通过数丝引纤线、做衢脚(俗称柱脚)等工序把经线和纤线相连(本花是一纤穿三经),并且做好纤线与花本兜连,以花本控制纤线的提升。二是让综、蹑连接,配合协调,这架织机共有12个综片,分别控制经线的地部组织(向上提的综框为范综,俗称“范子”)和花部组织(向下压的综框为障综,俗称“障子”),范子与障子分别与织机下部的6个竹蹑相连,控制经线的上下方向与开口(图10)。

2.3.4 织 造

织造时正面向下反织,在正式“织花”前,需先通过“织素”来检验此前穿经的正确与否,如有经线遗漏、误穿再进行调整。束综提花织机的使用需要两个人配合,坐在织机上端的拽花匠负责拽花,操作时,按照花本耳子线排列的顺序,提起一根耳子线,使脚子线分离出来,与之相兜连的经丝被提升而形成梭口;坐在下端的织工根据开口,踩障引纬、投梭打纬;拽花工放手,开口闭合。如此往复拽花,织工手脚并用,上下配合,不断送经与卷取,最终完成布匹织造,下机(图11)。

3 服装形制研究

3.1 圆领袍形制分析

中国丝绸博物馆馆藏云鹤团寿纹绸环编绣獬豸补圆领袍(馆藏编号2011.1.8)的服装文物,出土时原件残损为四块,每块大小不一,并连缀有数块残缺衣片,文物色彩呈棕黄色,局部污染严重,呈深褐色,分别见图12、图13。经中国丝绸博物馆修复师对文物残片消毒、去污、平整处理,分析文物的遗留痕迹,渐渐拼出了服装形制样貌。

图12(a)为袍身后片,背部缀有补子一方,可见左右两片拼缝中线,缝份为左右劈缝,每缝约宽1.6 cm,后片左侧有宽为4.8 cm的纵向褶裥一组,叠为两折,上端以明线固定,右侧平散,从中缝至右侧缝距离约为60 cm。

图12(b)为袍身前片,由左右两片拼合而成,前缀补子一方,长宽均为35 cm,左侧为右襟,残有系带一根,宽约为0.5 cm,长约为20 cm,右侧上部为肩袖部位,可见袖下端拼缝痕迹,右侧下部为前身侧摆脱散状态,有明显5条内外间隔排列的折痕,间距4.8 cm。底部为袍身下摆,自胸背下缘至下摆缘距离为69 cm,自胸背上缘至领口脱散处距离为4 cm,衣领缺失。

图12(c)为袍服左袖,残长43 cm,连有一條袍身后背衣片,自接缝至袖端尺寸为52 cm,袖口出手长度18 cm,向内缅边宽度为2 cm。

图12(d)为袖部与衣身腋下交接处,由两片三角形拼合而成,其位置补足了衣身裁切时侧摆与袖部的缺量,三角形布片的两直线边尺寸分别为13、15 cm。

究竟这件大袖袍的领型是什么式样?对应这件文物形制的领型有竖领、圆领两种可能,又根据前身片残存的领部痕迹,以及右前襟右侧缘弧线的推算,这件大袖袍的领型不可能为竖领与交领,加之M4同一墓葬出土内穿(馆藏编号2011.1.1)领型明确为竖领,结合该时期的女装配伍中有诸多竖领衣再加圆领袍的实例,因此,能确定这件袍服的领式应为圆领无疑。

3.2 圆领袍排料

据如上信息,绘制出这件大袖袍的形制图,如图14所示。这件圆领袍的袍料经向有方位之别,前衣身及袖子的衣料方向以仙鹤纹样回首上飞为前片正向方向,故而排料时需加以考虑。衣料幅宽为63.6 cm,排料如图15所示,考虑肩部及侧缝的对花,完成服装复原至少需要衣料10 m。从图15可明显看出,布料幅宽直接决定了服装的剪裁与结构线的位置,尤其是侧摆位置与袖部衔接位置的处理,巧妙借用布幅宽度。根据复原纸样,用白棉线标记出肩线位置及衣片净样轮廓线,前后领口弧线的下挖,留待其他部位制作完成后再裁剪,避免提前裁剪后的脱线与变形。

4 圆领袍复原制作

4.1 侧摆分析与制作

这件大袖袍的侧摆为褶摆,为前、后身片两侧各有两组宽为4.8 cm的褶裥,在距褶裥最上端约1 cm处以明线固定,下端褶裥散开。文物残片细节如图16所示。

类似的摆褶形制见于江苏泰州明墓的两件女子袍服:一件是泰州刘湘墓出土的狮子胸背圆领袍[6],是刘湘妻丘氏之服,考古报告记载衣长为135 cm,通袖长为229 cm,腰宽为70 cm,下摆宽为105 cm,胸背为织成狮子补,两侧可见褶摆,其最上端呈尖形(图17)。

另一件是泰州徐蕃墓出土的麒麟补圆领袍[7],出土时穿于徐蕃妻张氏身上衣裙的最外层,考古报告记载,衣长为124 cm,通袖长为220 cm,袖宽为50 cm,袖口宽为16 cm,腰宽为60 cm,腰围为168 cm,下摆宽为108 cm,下摆围为313 cm,胸背有织成麒麟补,两侧可见褶摆,褶摆的最上端以布料遮盖固定,端头呈弧形(图18)。

如上述三件圆领袍的穿着者均为女性,其墓葬年代均在嘉靖年间或以后(李家坟M4墓年代为嘉靖至万历年间),发掘地点均在江浙一带,服装形制均为圆领袍,而侧摆褶裥亦为每侧两组,上端始自腋下,固定方式侧摆上端分别呈尖形、圆弧形。而这件云鹤团寿纹圆领袍的侧摆上端呈平直形,但无论哪种形式,其实际功能均是为了固定从侧边折向中线、且有一定厚度的褶裥。嘉兴王店李家坟明墓出土的云鹤团寿纹圆领袍的褶摆剪裁及打褶方式如图19所示。

4.2 领型分析与制作

以6件明代圆领袍实物为例(图20),其来源分别为:(a)山东明鲁荒王墓出土[8]、(b)江苏泰州徐蕃墓出土[7]、(c)山东曲阜孔府旧藏[9]、(d)江苏泰州刘湘墓出土[6]、(e)江苏泰州刘湘墓出土[10]、(f)山东曲阜孔府旧藏。圆领式样的共性为:领部纱向为斜纱,对折使用,折边内部填充以一根略粗的绳,并以明线缉紧固定;领宽一般为3~5 cm,且靠近前后中线的位置略宽,接近肩部两侧的领宽略窄,为领部塑型用熨烫归拔所致;领部右侧尽头缝以盘扣纽头,与肩部的圈形纽襻相系合。

根据文物遗留领部残缺痕迹分析,得知圆领圈宽度尺寸若为4.5 cm左右正好符合领部弧线,同时适合颈部围度。制作时,首先顺着衣料的正斜纱向,裁剪出宽为12 cm的长条,将其对折,放入一根粗绳用较大的针距暂时固定,比照领部弧线进行归拔处理,同时匀力抽紧粗绳,直至领圈与领弧度接近,再以线将粗绳紧紧纳缝住,然后描出领圈毛板,剔净领弧,并根据净板扣烫,领圈最右端夹缝一个盘纽头。在已经拼合的衣身前片和后片开领,并安装领圈至衣身(图21)。

4.3 复原成品分析

在因政治改制而带来的服装改制变革中,关乎纺织服装的技术所受冲击最小,这些隐形的织、绣、染、成衣技术是构成物质性服装的关键。笔者试图通过对典型明代丝绸服装个案的技术复原或形制复原,与文物产生“互动”,讓针对服装的文字性训诂考据更具有技术性依托,同时技术性实践反向为服装形制研究提供佐证。

5 结 语

经实践证明,应用大花楼织机可以织造出与文物纹样一致的云鹤团寿纹绸,以环编绣方式可以实现嘉兴王店李家坟明墓出土袍服胸背的主体肌理,根据文物遗留痕迹,可以推断出服装形制与局部细节工艺。本文对技术的复原探索得到的启示是在进行以实物为对象的纺织服饰研究过程中,应重视其物质性背后的非物质属性研究。在分析文物表象的同时,还应动手去实践,让针对文物的文化研究、艺术研究、技术研究更加立体。与此同时,明代云鹤团寿纹绸环编绣獬豸补圆领袍的技术复原实践(图22)串联出文献、图像、实物、技术彼此的互证,这为在技术复原基础上进一步实现技术仿制和再创新奠定了良好的基础。

PDF下载参考文献:

[1]吴海红. 嘉兴王店李家坟明墓清理报告[J]. 东南文化, 2009(2): 53-62.WU Haihong. The report of Jiaxing Wang Dian Li Jia Fen Ming tombs[J]. Southeast Culture, 2009(2): 53-62.

[2]包铭新. 西域异服: 丝绸之路出土古代服饰复原研究[M]. 上海: 东华大学出版社, 2007.

BAO Mingxin. Western Regions: Study on the Restoration of Ancient Costume Unearthed on the Silk Road[M]. Shanghai: Donghua University Publishing House, 2007.

[3]蒋玉秋. 明代环编绣獬豸胸背技术复原研究[J]. 丝绸, 2016, 53(2): 43-50.

JIANG Yuqiu. Research on technical restoration of the needle looping Xiezhi badges in Ming dynasty[J]. Journal of Silk, 2016, 53(2): 43-50.

[4]申时行. 大明会典[M]. 北京: 中华书局, 1989: 386-389.

SHEN Shixing. Da Ming Hui Dian[M]. Beijing: Zhonghua Book Company, 1989: 386-389.

[5]王圻, 王思羲. 三才图会[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1988: 2201-2202.

WANG Qi, WANG Sixi. Earth and Man[M]. Shanghai: Shanghai Classics Publishing House, 1988: 2201-2202.

[6]泰州市博物馆. 江苏泰州明代刘湘夫妇合葬墓清理简报[J]. 文物, 1992(3): 66-77.

Taizhou Museum. A brief cleaning-up of Liu Xiang couples in Ming dynasty in Taizhou, Jiangsu province[J]. Cultural Relics, 1992(3): 66-77.

[7]泰州市博物馆. 江苏泰州明代徐蕃夫妇清理简报[J]. 文物, 1986(9): 1-15.

Taizhou Museum. A brief cleaning-up of Xu Fan couples in Ming dynasty in Taizhou, Jiangsu province[J]. Cultural Relics, 1986(9): 1-15.

[8]山东博物馆, 山东省文物考古研究所. 鲁荒王墓[M]. 北京: 文物出版社, 2014.

Shandong Museum, Shandong Institute of Cultural Relics and Archaeology. The Tomb of the Prince of Luhuang[M]. Beijing: Cultural Relics Press, 2014.

[9]蒋玉秋. 孔府旧藏明代服装的形与制[J]. 艺术设计研究, 2018(6): 33-37.

JIANG Yuqiu. The form and system of the Ming dynasty costume in the Confucius Mansion[J]. Art & Design Research, 2018(6): 33-37.

[10]解立新. 江苏泰州出土明代服饰综述[J]. 艺术设计研究, 2015(1): 40-48.

JIE Lixin. Summary of Ming dynasty costume unearthed in Taizhou, Jiangsu province[J]. Art & Design Research, 2015(1): 40-48.