给氧负压伤口治疗改善伤口微环境对组织增殖活性及血管化的影响

董 珊,蒋琪霞,汤雨佳,王建东

0 引 言

伤口微环境主要指伤口床温度、酸碱度、湿度等营造的伤口环境,与组织生长和伤口愈合密切相关[1-2]。慢性伤口常因伤口床偏碱性、温度低于理想愈合温度及湿度失衡等微环境改变致组织氧合异常而长期停滞于炎症期,延迟愈合[3-4]。慢性感染性伤口表现为伤口床温度和酸碱度升高[5]、伤口周围发红、24 h渗液量>10 mL、引流不畅等[6]。负压伤口治疗(negative pressure wound therapy,NPWT)能够促进渗液引流,改善伤口微环境[7];但持续负压吸引会营造局部低氧环境,降低77%~87%局部组织氧合能力而影响愈合[8-9]。近年来提出给氧负压伤口治疗(negative pressure wound therapy combined with topical oxygen therapy,NPWT+TOT)的方法能够改善创伤性慢性伤口微环境,促进伤口愈合[10-11]。组织增殖活性和血管化是伤口愈合机制中2项具有代表性的指标[12]。本研究在既往研究的基础上,采用临床指标结合分子标记物进一步观察NPWT+TOT对组织增殖活性及血管化的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象纳入2019年1月至10月于门诊伤口护理中心就诊的慢性伤口患者。纳入标准:①有NPWT适应证的各种慢性伤口,如全皮层伤口、24 h渗液量>10 mL、引流不畅等;②年龄≥18岁;③患者知情同意并自愿参加本研究。排除标准:①有NPWT的临床禁忌证,如恶性肿瘤性伤口、未经治疗的骨髓炎、伤口处伴神经、血管外露、活动性出血或凝血功能障碍等;②有影响伤口愈合的全身合并症,如血糖控制不佳、营养不良、多器官功能衰竭等;③有意识障碍或不能主动配合治疗。脱落标准:①研究过程中患者对NPWT不耐受,或对敷料及贴膜过敏;②研究过程中患者或家属主动提出退出研究;③干预不足1周死亡或失访者。根据伤口愈合率的两样本率比较估算公式计算共需纳入64例患者,并随机分为试验组(n=32)和对照组(n=32)。本研究已获得医院伦理委员会批准(2019NZKY-010-01),并在中国临床试验中心注册(ChiCTR1900022165)。所有符合纳排标准的患者均签署知情同意书。

1.2干预方法

1.2.1 分组干预由伤口治疗师按照“知情同意-物品准备-伤口评估-清洗清创-皮肤保护-设备准备-置管并封闭-调节参数-观察效果-健康教育”十步法操作流程对试验组患者实施NPWT+TOT[7,11]。置管时给氧管紧贴伤口床,填充等渗盐水纱布,再将等渗盐水纱布包裹的多侧孔负压吸引管道头端置于填充敷料上方,伤口外覆盖曲缩棉,并用自黏性半透膜封闭超过伤口边缘2~3 cm的区域。采用“高举平台法”包裹并封闭负压引流管和给氧管[7]。设置TOT(流量3 mL/h、氧浓度≥95%(V/V)、环境湿度≥30%)和NPWT(-120 mmHg负压吸引5 min,停止2 min)参数。对照组患者除不增加TOT外,其余干预措施均与试验组相同。所有患者均连续干预2周,每周更换敷料及管道3次。

1.2.2共性措施①伤口床准备:更换敷料时评估伤口床状态,清除伤口坏死组织,伤口周围皮肤给予氧化锌软膏保护[13-14]。②随访:继续标准湿性治疗,每周3次门诊或一次微信随访至伤口愈合或3个月止。③全身干预:专科医师控制患者基础疾病及全身状况;专职护士评估患者营养状况、制订个体化口入营养食谱,并对患者及家属进行伤口相关知识的健康教育[15]。

1.3观察指标及方法

1.3.1 主要结局指标伤口愈合率为主要结局指标,若更换敷料时伤口闭合且与3%H2O2溶液无氧化反应则判断为伤口愈合[15]。随访至干预后3个月,统计伤口愈合率及愈合时间。伤口愈合率=伤口愈合人数/入组患者数×100%。

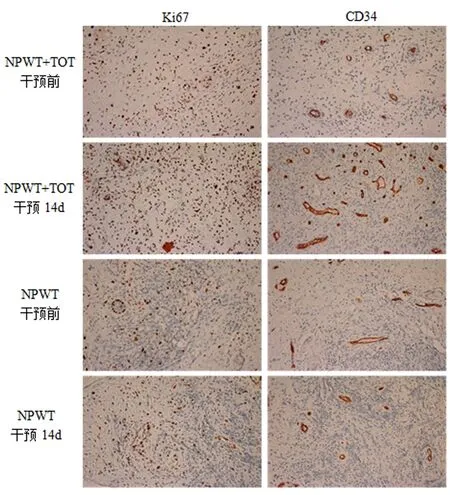

1.3.2次要结局指标①伤口温度、酸碱度:每次更换敷料时测量并记录。伤口温度按“五点测温法”用红外线测温仪(江苏鱼跃)测量伤口中心和周围3、6、9、12点的温度,并取平均值进行比较[16];伤口酸碱度采用一次性pH试纸(上海阿拉丁)置于伤口基底层,充分蘸取渗液后,参照比色卡读取pH值。②伤口细菌培养结果:干预第0和14天采用Levine技术获取患者伤口分泌物细菌标本并送检[16],计算伤口细菌培养阳性率。③伤口组织增殖活性和血管化程度:于干预第0和14天取伤口基底部组织,送至病理科进行组织固定、包埋、切片、脱蜡、热修复,滴加一抗Ki67(迈新生物)和CD34(迈新生物),4 ℃孵育过夜后,滴加二抗HRP Rabbit/mouse A液(Dako),室温孵育25 min后,加DAB(Dako)镜下观察显色,随后苏木精染色、返蓝、脱水、封片。Ki67阳性表现为细胞核染成棕黄色或棕褐色,反映细胞增殖能力,高倍镜下(×400)随机计数3个视野,并计算阳性细胞百分比的平均数,即Ki67阳性率=[∑(细胞核阳性细胞数/视野内细胞数)]/3×100%;CD34阳性表现为细胞质出现均匀棕黄色颗粒,反映组织血管化程度,参照Weidner校正法计算伤口组织微血管密度(microvessel density,MVD)。

1.4统计学分析采用SPSS 22.0软件进行分析。计量资料以均数±标准差表示,组间比较采用独立样本t检验,重复测量数据采用Mauchly球形检验,若Mauchly球形检验P<0.05,则采用Greenhouse-Geisser检验;计数资料以n(%)表示,组间比较采用χ2检验。以P≤0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 纳入患者基线共纳入慢性伤口患者64例,基线具有可比性,见表1。其中59例患者完成干预和随访,总体脱落率7.81%。试验组完成30例,脱落率6.25%;对照组完成29例,脱落率9.38%。

2.2伤口愈合率及愈合时间主要结局指标按照全数据分析集(full analysis set,FAS)和符合方案分析集(per-protocol set,PPS)分别分析,试验组和对照组愈合率分别为87.5%(28/32)、75.0%(24/32)和93.33%(28/30)、82.76%(24/29),差异均无统计学意义(FAS:χ2=1.641,P=0.200;PPS:χ2=1.577,P=0.209)。其中,对照组24例患者平均伤口愈合时间(63.38±14.21)d,试验组28例患者 (54.18±17.99)d,差异有统计学意义(t=2.021,P=0.049)。

2.3慢性伤口温度、酸碱度变化对照组29例患者干预第7、14天伤口温度分别为(33.08±0.59)℃和(33.78±0.38)℃,试验组30例患者为(33.48±0.68)℃和(34.28±0.55)℃,固定干预时间因素时,两组伤口温度差异具有统计学意义(F=5.982,P=0.018)。对照组29例患者干预第7、14天伤口pH值分别为7.42±0.16、7.22±0.13;试验组30例患者分别为7.38±0.18、7.11±0.11。固定干预时间因素时,2组伤口pH值差异有统计学意义(F=0.701,P=0.406)。

表1 入组接受伤口护理患者的基线资料比较

Table 1 Comparison of general data between the two groups

项目对照组(n=32)试验组(n=32)t/χ2值P值性别[n(%)]0.0630.802 男18(56.25)17(53.13) 女14(43.75)15(46.87)年龄(岁)55.53±21.3158.84±20.470.6340.528身高(cm)166.34±7.45168.84±7.971.2960.200体重(kg)63.26±12.5967.48±10.021.4850.142BMI(kg/m2)22.71±3.5023.63±2.771.1670.248伤口类型[n(%)]0.4400.979 压力性损伤9(28.13)9(28.13) 手术切口不愈12(37.50)14(43.75) 创伤性伤口8(25.00)6(18.75) 其他3(9.37)3(9.37)伤口持续时间(d)92.97±81.31102.78±113.490.3930.695伤口温度(℃)32.02±0.5632.04±0.800.1410.889渗液pH值7.77±0.177.80±0.180.7290.469细菌培养[n(%)]0.2770.599 阴性12(37.50)10(31.25) 阳性20(62.50)22(68.75)

2.4患者伤口细菌培养阳性率试验组和对照组干预后细菌培养阳性率分别为26.67%(8/30)和41.38%(12/29),差异无统计学意义(χ2=1.424,P=0.233)。

2.5患者伤口组织增殖活性与血管化程度连续干预2周后,试验组和对照组Ki67阳性率和MVD均显著提高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2,图1。

表2 入组患者干预前后伤口组织Ki67阳性率与微血管化密度的比较

Table 2 Comparison of Ki67 positive rate and microvascularization density in wound tissue between the two groups before and after intervention

组别nKi67阳性率0 d14 dMVD0 d14 d对照组2917.20±4.7525.51±7.469.83±3.7712.50±3.64试验组3017.28±7.3231.39±13.728.18±3.0815.37±4.82t值0.0482.3821.8392.572P值0.9620.0210.0710.013

图 1 干预前及干预14 d Ki67、CD34的表达(免疫组织化学染色 ×400)

Figure 1 Ki67, CD34 expression before and after intervention for chronic wounds in two groups (IHC ×400)

3 讨 论

由于血供受损、组织氧合异常,慢性伤口温度较身体核心温度约低5 ℃[1]。同时伤口低温亦引起血管收缩、血流减少而延缓伤口愈合,局部表现为组织苍白、低温[6]。当NPWT采用间歇模式时,伤口周围组织血供最丰富[7],但负压的吸引作用会降低局部组织氧分压[8-9]。因此,通过外源性补充3 mL/h的纯氧是提高伤口氧浓度的重要方式[17]。本研究通过分析不同干预措施下伤口温度变化得出,NPWT+TOT与NPWT均能提高伤口床温度,但NPWT+TOT效果更优。可能与间歇模式下NPWT改善伤口周围血供和TOT提高组织氧分压,改善局部氧合有关[10]。正常皮肤组织pH值为4~6,能够避免细菌、真菌的感染,当皮肤完整性破坏后,局部pH值会达到7.4,甚至高达8~9[1, 10],此时伤口在感染的状态下更易形成金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞杆菌等的细菌生物膜,导致蛋白质分解而延缓愈合[10]。在本研究中,两种干预措施均降低了伤口处pH值,且以试验组降低更为显著。与干预前相比,试验组和对照组均降低了伤口处细菌培养阳性率。虽在干预14 d时,2组细菌培养阳性率差异无统计学意义,但试验组细菌培养阳性率下降更明显。分析原因主要包括以下方面:①NPWT能够快速充分引流渗液,减轻伤口炎症反应,改善周围血供,并使局部组织发生宏观和微观形变,促进坏死腐肉组织的清除和新鲜肉芽组织形成,从而增强局部抗菌能力[7]。②在“让伤口有氧”理念的基础上,给予3 mL/h的纯氧能直接抑菌杀菌,抑制细菌生物膜形成[18-20];同时在伤口处形成氧分压梯度,促进氧向周围组织的扩散[17]。③NPWT+TOT持续作用于伤口局部,协同改善周围血液循环而达到伤口理想愈合温度、pH值,弱化细菌生长与增殖能力,形成有利于伤口愈合的微环境[10]。

组织增殖活性和血管化程度是衡量伤口愈合程度的代表性指标,直接反映伤口肉芽组织生长和新血管萌发[12]。其中,Ki67是一种细胞核增殖抗原,反映细胞增殖活跃程度,是组织增殖活性常用的实验指标;CD34抗原在血管内皮细胞呈稳定阳性,是血管内皮细胞可靠的标志物。本研究在NPWT的基础上联合TOT治疗各类慢性伤口。免疫组织化学染色结果显示,试验组与对照组的Ki67阳性率和平均MVD均有提高,且试验组提高更明显。推测NPWT+TOT改善伤口愈合的微环境,提高伤口温度,降低pH值,抑制伤口处细菌生长和繁殖,为组织增殖和血管新生提供条件[12]。同时通过负压吸引作用可有效清除坏死组织、持续纯氧输注提高局部氧浓度也能明显改善肉芽组织,促进胶原纤维的积聚和新血管形成[21]。临床观察发现,TOT能够刺激难愈性慢性伤口愈合[22]、加快上皮化速度[23],据此可以推断,NPWT+TOT可以提高伤口组织增殖活性和血管化程度。

多项研究表明TOT能够促进慢性伤口愈合[17, 24-25];尤其在严重慢性伤口中具有更好的效果[26]。本研究在NPWT的基础上结合TOT治疗慢性伤口中取得了较好的结果。本研究纳入的64例患者中,81.25%的患者在随访期内愈合,其中试验组愈合率较对照组高12.5%,虽然差异无统计学意义,但通过改进伤口护理措施、提高慢性伤口愈合率是伤口治疗的最终目的,因此NPWT+TOT治疗慢性伤口具有一定的临床意义。试验组除脱落的2例患者外,未在随访期内愈合的2例患者均为4期压力性损伤,此类患者伤口治疗周期常为5~6个月或需要更久,再次证明了深度压力性损伤的复杂性、长期性和治疗难度[15]。因此,未来需要增加样本量进一步研究NPWT+TOT治疗深度压力性损伤的适宜疗程、随访周期等。对随访期内的伤口愈合时间进行分析,试验组平均伤口愈合时间较对照组短9.2 d,差异具有统计学意义(P=0.049)。初步表明,NPWT+TOT能够缩短慢性伤口愈合时间。

综上所述,NPWT+TOT能够改善伤口微环境,提高伤口组织增殖活性和血管化程度,为促进伤口愈合创造了有利的伤口床环境,是临床慢性伤口的有效治疗方案。未来仍需进一步实施大样本高质量的随机对照研究,进一步证实NPWT+TOT在慢性伤口中的对组织增殖活性和血管化的作用机制及其适宜疗程等。