双醋瑞因联合甲氨喋呤片治疗类风湿关节炎76例临床观察

(河南省洛阳正骨医院 风湿一科,河南 洛阳 471000)

类风湿关节炎是一种以侵蚀性、对称性、多处关节受累为主的一种自身免疫性疾病,其病变主要以慢性滑膜炎侵犯软骨及骨组织,继而出现关节功能障碍,更有甚者会导致残疾等[1],有研究表明若未能进行正确的治疗约75%的患者会在发病3 年内出现残疾或残废[2]。我国类风湿关节炎的发病率在普通人群中为0.2%~0.4%[3],基于我国人口总量较大,故而该病颇受关注。就目前而言类风湿关节炎的治疗主要以药物为主,诸如改善风湿病情的药物、非甾体类药物、植物类药物、生物制剂等[4],这其中又以改善风湿病病情的甲氨喋呤片最为常用,其曾被一度认为是治疗类风湿关节炎的标准用药[5],但近年来的文献均有其单独应用治疗类风湿关节炎效果欠佳的相关报道[6-7]。随着对该病发病机制研究的不断加深,炎性因子如肿瘤坏死因子-α(tumor necrosis factor alpha,TNF-α)、白细胞介素-1(interleukin-1,IL-1)、白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)等在该病发病中的作用逐渐被人们所认可,结合相关文献笔者亦认为以IL-1 为代表的炎性因子在该病的发病中占据了重要地位。基于此笔者采用作用于IL-1 较强的双醋瑞因与甲氨喋呤片口服联合应用治疗类风湿关节炎取得较好的临床疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取收入本院风湿科住院患者共计80 例作为研究对象,所有患者均经过临床症状、影像、检验等确诊为类风湿关节炎,按照随机数字表法将研究对象随机分为治疗组和对照组,其中治疗组40 例,对照组40 例,因研究过程中两组患者均有2 例患者脱落,故而最终两组均统计了38 例患者。本研究得到本院伦理委员会批准,两组患者的性别构成、年龄、病程长短的基线资料经过统计学分析其差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者基线资料比较

1.2 诊断标准

本次研究的诊断标准参照1987 年美国风湿病协会制定的类风湿关节炎的诊断标准[8],主要包括:红细胞沉降率大于30 mm/h、晨僵大于30 min(病程大于或等于6 周)、关节压痛数大于5 个、关节肿胀数大于5 个等内容。

1.3 纳入标准与排除标准

1.3.1 纳入标准 ①所有患者均符合上述诊断标准;②患者在近2 周内未进行双醋瑞因及非甾体类药物口服者;③经受试患者知情同意并签署知情同意书。

1.3.2 排除标准 ①晚期类风湿关节炎患者;②处于妊娠期或哺乳期的女性患者;③合并严重的心、脑、肝、肾和造血系统疾病者,全身情况较差者;④有神经官能症、精神障碍、精神病或其他原因不能够配合治疗者。

1.4 试验方法

两组患者均进行常规类风湿关节炎治疗,诸如关节制动、休息及理疗等治疗,待患者病情稳定后出院,院外继续规律口服药物,定期复查肝肾功及炎性因子等指标。

1.4.1 对照组 对照组患者采用单纯甲氨蝶呤片药物口服,其中甲氨蝶呤片(上海信谊药厂,产品批号120203,规格2.5 mg×16 片),每次10 mg口服,每周一次,连续使用3 个月。

1.4.2 治疗组 治疗组在对照组的基础上联合应用双醋瑞因口服治疗,其中双醋瑞因胶囊(昆明积大制药股份有限公司,国药准字J20150097,规格:50 mg×10 粒),每次50 mg 口服,首月服用该药时晚1 次,1 次/d,若无明显的腹泻等不良反应则改为50 mg,2 次/d,共连续服用3 个月。

1.5 观察指标与实验室指标

1.5.1 观察指标 类风湿关节炎的症状主要是关节疼痛、肿胀及活动受限为主,故而本次研究在临床症状上主要观察两组患者的关节疼痛及关节肿胀数以明确两种治疗对患者症状改善的情况。其中关节疼痛采用视觉模拟评分法(Visual Analogue Scale,VAS)评分,而关节肿胀数则观察患者的掌指关节、近端指间关节在内的28 个关节[9]。

1.5.2 实验室指标 在类风湿关节炎的疗效判定主要参照C-反应蛋白(C-reactive protein,CRP)及类风湿因子(rheumatoid factor,RF)的变化;同时在本次研究中又采用了IL-1 来进一步评估治疗效果。

1.6 临床疗效判定

临床疗效判定参照相关文献分为显效、有效和无效。其中显效:患者关节肿胀、关节疼痛等临床症状明显改善,其改善率超过75%;有效:患者上述临床症状有所改善,其改善率超过30%;无效:患者上述临床症状无明显改善,甚至呈进一步加重或恶化。有效率=(显效+有效)/总例数×100%[10]。

1.7 不良反应发生情况对比

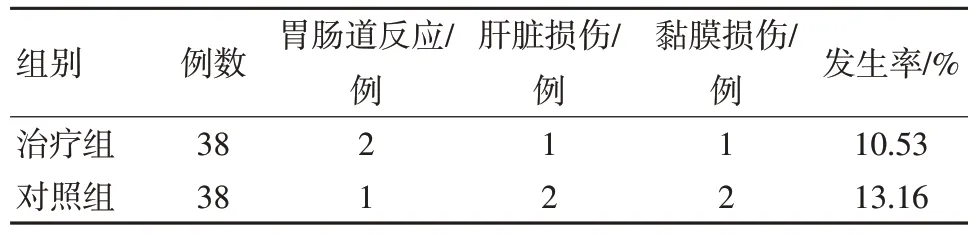

因双醋瑞因的不良反应主要为腹泻,而甲氨蝶呤的不良反应主要为胃肠道反应(腹泻)、肝脏损伤(转氨酶升高等)、黏膜损伤(口腔溃疡等)等,故而本次主要监测上述不良反应的发生情况,以明确双醋瑞因与甲氨蝶呤片联合应用是否加剧不良反应的发生。

1.8 统计学方法

数据分析采用SPSS 22.0 软件进行分析,计量资料以均数±标准差()表示,符合正态分布时两组患者治疗前后及组内、组间比较采用t检验,不符合正态分布者则采用非参数检验;计数资料比较采用χ2、Mann-Whitney 检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较

完成既定的治疗后,治疗组的有效率为89.47%,对照组的有效率则为76.32%,经统计学分析其差异具有统计学意义(Z=-2.137,P=0.033),表明经过3 个月治疗后治疗组的临床疗效优于对照组,见表2。

表2 两组患者临床疗效比较

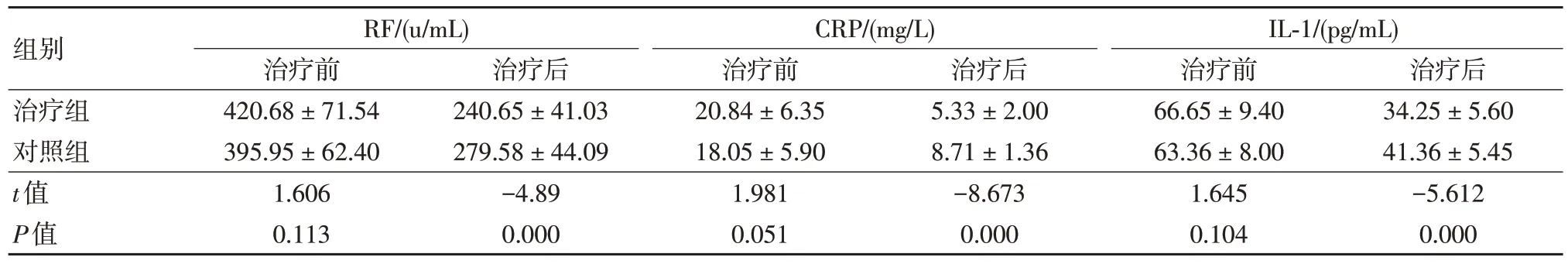

2.2 两组患者实验室检查结果比较

两组患者在实验室指标的对比上,其起始治疗时在RF、CRP、IL-1 的比较方面均具有可比性(均P>0.05),但治疗后两组患者上述指标均有所改善,均以治疗组改善较为明显(P<0.05),表明双醋瑞因联合甲氨蝶呤片口服在实验室指标的改善上优于单纯甲氨蝶呤片口服,见表3。

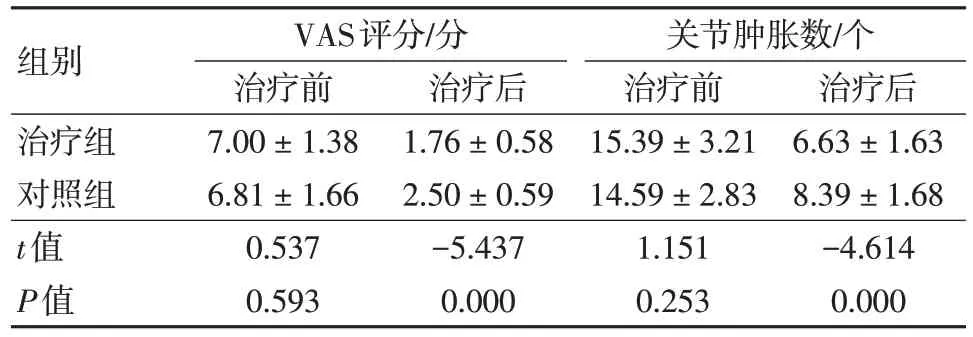

2.3 两组患者临床疗效比较

两组患者治疗前在关节疼痛及关节肿胀情况对比差异无统计学意义,具有可比性,完成既定的治疗后两组患者的临床症状均发生了改观,均以治疗组改善较为明显,表明双醋瑞因联合甲氨蝶呤片口服能够更好地改善患者的临床症状,见表4。

2.4 两组患者不良反应发生情况比较

两组患者在治疗过程中均有患者发生了较轻程度的胃肠道反应、肝脏损伤、黏膜损伤等,但两组患者在不良反应发生率对比差异无统计学意义(Z=-0.894,P=0.556),表明双醋瑞因联合甲氨蝶呤片较单纯甲氨蝶呤片口服而言并未增加不良反应发生的情况,表明本联合治疗方案仍较为安全,见表5。

表3 两组患者治疗前后实验室指标变化比较 ()

表3 两组患者治疗前后实验室指标变化比较 ()

表4 两组患者临床疗效比较 ()

表4 两组患者临床疗效比较 ()

表5 两组患者不良反应发生情况比较

3 讨论

类风湿关节炎是骨科常见的自身免疫性疾病,因该病有着较高的致残率,故而对其的研究一直未有中断,目前认为其发病多与遗传因素、环境因素、感染因素、免疫因素等有关,同时多种炎性因子、免疫细胞、免疫因子等参与其中。因其发病机制并未完全明晰,故而其治疗方案较多[11]。对于本病的治疗而言,甲氨蝶呤一直是临床上的常用药物,其主要作用机制是通过抑制机体甲酰转氨酶活性和叶酸的活性,以抑制增殖的细胞,又因其本身具有一定的免疫抑制以及抗感染作用[12],故而甲氨蝶呤常用于类风湿关节炎的治疗,但在长期的临床实践中笔者也发现甲氨蝶呤片能够在一定程度上改善患者的关节肿胀及疼痛等症状,但其单独应用并不能够完全缓解患者的病情,这与姚血明等[12]的研究结果亦相符合,故而笔者探索通过药物联合应用来治疗类风湿关节炎以期取得更好的治疗效果。

在近期的研究中炎性因子逐步被重视起来,并且相关研究也取得了较好的成果[13-14],其中尤其是炎性因子在疾病的发病过程中研究更是取得了较大的进展。目前诸多文献均认为IL-1 已经成为了类风湿关节炎发病及进展过程中公认的重要炎性因子,其在类风湿关节炎的发病过程中占据了重要地位。IL-1 家族中的IL-1α、IL-β 是致炎作用的激动剂,其能够激活T 细胞、B 细胞等产生炎性物质,继而会出现滑膜炎性、软骨及骨骼的损害等[15]。双醋瑞因是一种新型的IL-1 抑制剂,主要成分是二乙酰大黄酸,其能够有效作用于许多炎性因子(IL-1、TNF-α 等),故而能够在一定程度上缓解炎性症状,发挥抗感染镇痛作用[16];同时双侧瑞因还具有缓解基质降解的作用,故而还能在一定程度上改善关节受损情况[17]。同时双醋瑞因不影响前列腺素的合成,在一定程度上避免了消化道的不良反应[18]。

本研究的结果表明两组患者治疗后VAS 评分及关节肿胀数较治疗前均有所改善,表明双醋瑞因联合甲氨蝶呤片较单纯甲氨蝶呤片口服而言能够更好地缓解类风湿关节炎患者的临床症状;在实验室检查结果的对比方面,治疗组对RF、CRP、IL-1 的改善方面亦优于对照组,表明双醋瑞因联合甲氨蝶呤能够更好地改善对类风湿关节炎病情进展有重要作用的炎性因子,这亦解释了治疗组临床疗效较好的原因;在不良反应的观察方面,两组均有不同例数患者出现了肝脏损伤、黏膜损伤及胃肠道反应等,但经过统计学分析,两组患者不良反应发生率差异无统计学意义,表明双醋瑞因联合甲氨蝶呤口服较为安全。

综上所述,双醋瑞因联合甲氨蝶呤片口服能够改善炎性因子,故而能够较好地改善患者的临床症状,同时其用药较为安全,值得在临床上推广应用。