尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗结核性包裹性胸腔积液的效果观察

(沈阳市第十人民医院呼吸一科,辽宁 沈阳 110044)

结核性包裹性胸腔积液患者是在肺结核疾病基础上由于肺部脏器组织发生病理改变从而引发的胸腔积液疾病,常规治疗是行胸腔穿刺引流,但其治疗效果不佳,易诱使个体患者胸膜发生增厚、粘连[1-3]。本次研究比较我院2017年7月至2018年7月60例行常规胸腔穿刺引流治疗患者与60例行尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗患者治疗前后肺功能、凝血指标以及预后情况,从而论证尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗结核性包裹性胸腔积液临床应用价值,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:我院2017年7月至2018年7月收治的120例结核性包裹性胸腔积液患者按照是否给予尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗将所有患者分为对照组(60例)与实验组(60例),实验组60例结核性包裹性胸腔积液患者中男(38例)女(22例)比例为19∶11,年龄在38~58岁,中位年龄为(43.12±1.12)岁,病程在10~18 d,平均病程(14.14±0.12)d。对照组60例结核性包裹性胸腔积液患者中男(36例)女(24例)比例为18∶17,年龄在36~59岁,中位年龄为(43.15±1.13)岁,病程在11~18 d,平均病程(14.15±0.12)d。两组患者年龄、性别、病程等方面不存在统计学差异(P>0.05)。

1.2 病例选择标准:本次研究经我院医学伦理会同意没参与本次研究的患者均伴有气喘、午后低热、胸闷等症状,X线检查显示患者胸腔内均存在积液且可见条索状分隔,结合患者实验室检查,患者均符合结核性包裹性胸腔积液临床诊断标准。排除标准:①排除合并凝血功能障碍以及活动性出血患者。②排除在接受本次治疗前服用肝素、阿司匹林药物患者。

1.3 方法:参与本次研究的患者均给予常规抗结核治疗,在此基础上对照组患者行在彩超定位引导下行胸腔穿刺引流术理,患者每周行1次至两次胸腔穿刺引流,每次引流尽量将胸腔内积液抽干。实验组患者在对照组操作基础上每次胸腔积液引流完成后向患者胸腔内灌注300 mg利福平、100 mg异烟肼、10万U尿激酶以及50 mL生理盐水混合溶液,胸腔内注射给药后患者应不适当活动从而增进药物对胸膜接触面积,每两次胸腔积液引流术后给药一次。

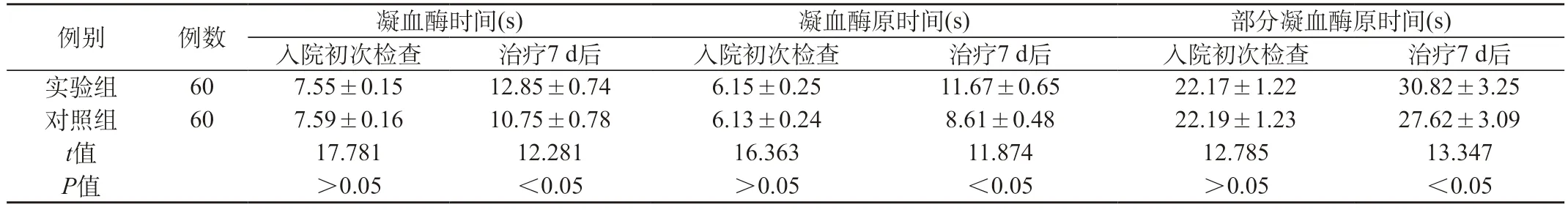

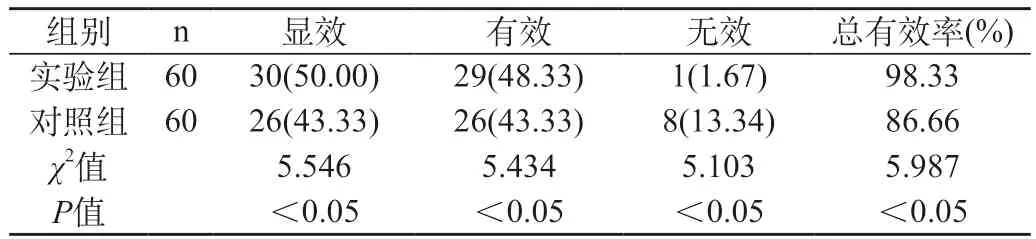

1.4 观察指标:①观察比较两组患者入院初次检查与治疗7 d后SVC、MVV、FEV1等肺功能检测数值变化情况。②观察比较两组患者入院初次检查与治疗14 d后凝血酶时间、凝血酶原时间以及部分凝血酶原时间等相关凝血酶指征。③观察比较两组患者治疗14 d后临床治疗效果,显效:患者治疗后气喘、午后低热、胸闷等症状均消失,影像学检查显示患者胸腔内积液消失,胸膜无明显改变。有效:患者治疗后气喘、午后低热、胸闷等症状明显改善,影像学检查显示患者胸腔内积液减少,胸膜增厚超过6 mL。无效:未达有效标准。总有效率等于显效率与有效率的和。④观察比较两组患者胸膜增厚、胸水吸收时间以及平均住院时间等相关指标。

1.5 统计学处理:选择SPSS21.0统计软件包,各计量数据以(±s)的形式表示,统计学方法采用两样本均数间t检验,各计量数据以(%)的形式表示,统计学方法采用两样本百分数χ2检验,P<0.05表示有统计学意义。

2 结果

2.1 肺功能变化:观察比较两组患者入院治疗前后相关肺功能检测数值变化情况,见表1,实验组患者入院初次检查各项肺功能检测数值与对照组相经t值验证不存在明显差异(P>0.05)。两组患者入院治疗后相关肺功能检测数值均有一定程度的改善,实验组患者治疗7 d后各项肺功能检测数值明显优于对照组。

表1 两组患者治疗前后相关肺功能数值变化情况[±s,n]

表1 两组患者治疗前后相关肺功能数值变化情况[±s,n]

2.2 凝血指征变化:观察比较两组患者入院治疗前后相关凝血指标变化情况,见表2,实验组患者入院初次检查各项凝血指标与对照组相经t值验证不存在明显差异(P>0.05)。两组患者入院治疗后凝血标准均有一定程度的改善,实验组患者治疗7 d后各项凝血指标均明显优于对照组。

2.3 临床治疗效果:观察比较两组患者治疗14 d后患者预后情况,见表3,实验组治疗14 d后病情好转例数明显多于对照组。

2.4 住院指标:观察比较两组患者住院指标,见表4,实验组患者胸膜增厚明显小于对照组,胸水吸收时间以及平均住院时间耗时均少于对照组。

表2 两组患者治疗前后相关凝血指标变化情况[±s,n]

表2 两组患者治疗前后相关凝血指标变化情况[±s,n]

表3 两组患者单位时间内预后情况[n(%)]

表4 两组患者住院指标[±s,n]

表4 两组患者住院指标[±s,n]

3 讨论

结核性胸膜炎患者均有肺结核病史,肺结核病发生的主要因素为个体感染结核杆菌,结核杆菌可促使机体处于应激状态,致使肺脏周围组织发生炎性反应,结核杆菌与炎性介质进入胸膜腔,致使胸膜腔管壁通透性升高,胸腔管壁浆液渗出增多,且积液中含有纤维蛋白,随着纤维蛋白沉降,胸膜可发生网络状粘连,形成多房性包裹性胸腔积液[4-6]。结核性包裹性胸腔积液患者在胸腔穿刺引流基础上应用抗结核药可有效以及结核杆菌活性,尿激酶可降解纤维蛋白,从而增加胸腔引流,避免降胸膜增厚[6-10]。周沃联等临床研究显示对于结核性包裹性胸腔积液在常规胸腔引流基础上给予尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗的观察组,治疗14 d后显效率为51.24%,有效率为45.52%,总有效率为96.76%,明显高于未联合尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗的对照组[11]。本次研究显示实验组患者治疗14 d后显效率、有效率、总有效率分别为50.00%、48.33%、98.33%,均明显高于单纯给予常规胸腔引流对照组患者治疗14 d后病情好转例数,与上述研究结果一致。本次研究在既往临床研究的基础上比较两组患者治疗前后肺功能检测数值、凝血指标、住院指标变化情况,结果显示实验组患者治疗7 d后肺功能检测数值、凝血指标均明显优于对照组,且实验组患者胸水吸收时间、平均住院时间均少于对照组。由此可见,对于结核性包裹性胸腔积液患者在胸腔穿刺治疗基础上联合尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗可有效提升患者肺功,降低对患者凝血功能的影响,有利于患者机体恢复正常凝血功能。

综上所述,尿激酶联合抗结核药胸腔内注入治疗结核性包裹性胸腔积液有较高的临床推广价值。