心电图缺血分级与急诊PCI 术后心血管事件的关系分析

张仙锦

随着生活方式与饮食结构的不断变化,近年来冠心病的发生率呈不断上升趋势,其最为严重的类型即为急性ST 段抬高型心肌梗死,将会对患者造成严重的不良损伤[1]。随着治疗技术的不断改进,急诊PCI 术成为临床中常使用的治疗方式,能够获得良好的治疗效果,然而通过临床随访观察显示,部分患者在术后将会出现不良的心血管事件,从而使其承受较为严重的额外病痛[2]。为有效的明确患者的患病情况,临床中多使用心电图进行诊断,同时该种诊断方式也能够在疾病初期进行危险分层,通过心电图检测,按照QRS 复合波终末电位扭曲程度临床医生将患者分为Ⅱ级缺血与Ⅲ级缺类型[3]。通过相关学者的研究显示[4],对于Ⅲ级缺血患者而言,在PCI 术后更易发生ST 段回降不良现象;然而就目前的相关资料显示,心电图缺血分级与急诊PCI 术后心血管事件的关系尚未清楚。本文将探讨心电图缺血分级与急诊PCI 术后心血管事件的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2018 年3 月—2019 年9 月本院收治的100 例ST 段抬高型心肌梗死患者作为研究对象,进行心电图检测后共检出Ⅱ级缺血与Ⅲ级缺血患者。Ⅱ级缺血组46 例,男28 例,女18 例,年龄为43 ~71 岁,平均年龄为(57.1±4.9)岁,其中20 例患者为下壁心肌梗死,26 例患者为前壁心肌梗死;Ⅲ级缺血组54 例,男30 例,女24 例,年龄为44 ~71 岁,平均年龄为(57.5±5.1)岁,其中23 例患者为下壁心肌梗死、31 例患者为前壁心肌梗死。两组患者之间的线性资料差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准

(1)缺血性胸痛时间超过30 min,服用硝酸甘油无法缓解;(2)发病时间均短于12 h;(3)心电图可见相邻两个或两个以上导联ST 段抬高,肢体导联≥0.1 mV,胸导联≥0.2 mV。

1.3 排除标准

(1)存在严重的手术治疗禁忌证;(2)存在2 个以上ST 段抬高幅度最大的相邻导联T 波倒置现象。

1.4 方法

(1)心电图检测。在对患者行急诊PCI 术后对其进行心电图检测,之后由专业的医师对检测结果予以探讨分析。通过检测将患者分为Ⅱ级缺血与Ⅲ级缺血类型,标准如下:(1)Ⅱ级缺血。患者表现出ST 段抬高,QRS 波末端未具有显著变化。(2)Ⅲ级缺血。2 个以上RS 状态的导联S 波全部消失,并且qR 状态的导联J 点在S 波高度的一半之上。

(2)造影结果分析。由专业的医师对造影结果予以探讨分析,若血管直径狭窄≥70%,且病变血管超过一个冠状动脉,此种情况被判定为多支病变。之后对患者予以动脉TIMI 血流分级检查。

(3)超声心动图结果分析。对于所有患者而言,当发生心肌梗死后,于半个月内对其超声心动图结果进行分析,若左心室射血分数未超过40%,则说明患者为左室功能不全。

1.5 观察指标

(1)两组患者的冠状动脉造影情况。

(2)两组患者的不良事件发生情况,分为死亡、心力衰竭或休克、心律失常。

1.6 统计学处理

使用SPSS 20.0 统计软件进行分析,冠状动脉造影情况、并发症发生情况为计数资料,采用χ2检验,P <0.05 提示差异具有统计学意义。

2 结果

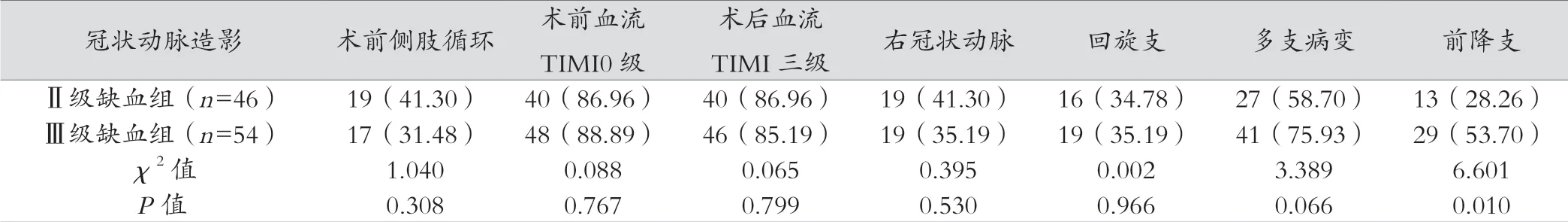

2.1 Ⅱ级缺血组患者与Ⅲ级缺血组患者的冠状动脉造影情况

通过对冠状动脉造影的结果分析后显示,两组患者在术前侧肢循环、术前血流TIMI0 级、术后血流TIMI 三级、右冠状动脉、回旋支、多支病变方面差异无统计学意义(P >0.05);而Ⅲ级缺血患者在前降支方面的例数明显多于Ⅱ级缺血患者,二者相比差异有统计学意义(P <0.05),具体见表1。

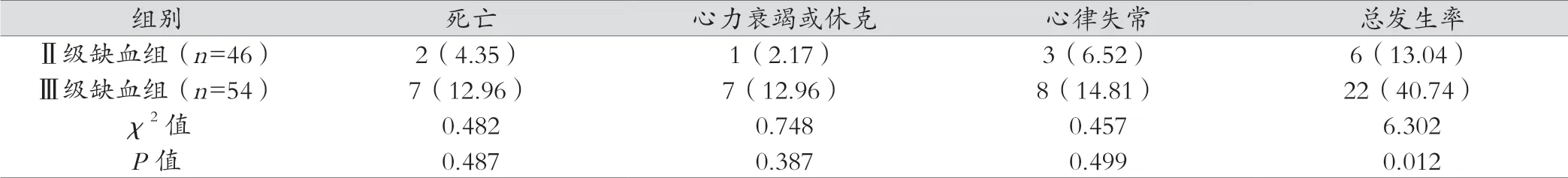

2.2 Ⅱ级缺血组患者与Ⅲ级缺血组患者的不良事件发生情况比较

Ⅲ级缺血患者的不良事件发生率明显高于Ⅱ级缺血患者,二者相比差异有统计学意义(P <0.05),见表2。

表 1 Ⅱ级缺血组患者与Ⅲ级缺血组患者的冠状动脉造影情况 [例(%)]

表 2 Ⅱ级缺血组患者与Ⅲ级缺血组患者的不良事件发生情况比较 [例(%)]

3 讨论

在急性ST 段抬高型心肌梗死中,ST 段抬高是最重要的心电图改变情况,原因在于该类型能够指导临床治疗方案的选择[5]。通过相关的临床研究显示[6],对于使用溶栓治疗的患者而言,若其初始心电图QRS 复合波终末电位发生严重扭曲的不良情况时,则说明患者的不良心血管事件与死亡率也将在较大程度上提升。在目前现有的治疗水平下,急诊PCI 术是常用的治疗方式,能够使患者获得良好的治疗效果;然而关于Ⅲ级缺血患者在术后的初始心电图缺血分级与不良心血管事件是否存在关联仍然存在较大的争议[7]。依据本研究的结果显示,对于Ⅲ级缺血患者而言,其不良心血管事件与死亡的发生率明显高于Ⅱ级缺血患者,由此说明对于采取急诊PCI 术的患者而言,心电图缺血分级是预测患者不良心血管事件的独立因子。

当患者发生心肌缺血症状后,其区域浦肯野纤维传导将会出现延迟现象,使得心电向量抵消程度降低、终末部位R波导联的R 波振幅将会出现增强现象、终末部位S 波导联上的S 波振幅将会出现减小现象[8]。与心肌细胞相比,浦肯野纤维对心肌缺血的敏感性明显较低,因此当QRS 波终末部分发生严重不良变化并表现为Ⅲ级缺血时,则说明浦氏纤维必定发生严重而持久的缺血作用[9]。通过国外相关学者的研究显示,对于Ⅲ级缺血患者而言,其心肌坏死症状将会随时间延长而发展迅速[10];但对于Ⅱ级缺血患者而言,其心肌坏死症状将会随时间延长而发展缓慢[11];然而通过该学者的其他研究结果显示,对于Ⅲ级缺血患者而言,其危险缺血区域的残余灌注并未存在显著的差异,由此提示侧支循环或者剩余前向血流未能够对Ⅲ级缺血患者心肌坏死随时间延长而产生的差异进行良好的解释[12]。

在某大型研究中,Ⅱ级缺血患者与Ⅲ级缺血患者的缺血预适应差异并未具有显著的差异,由此可知,缺血预适应无法对Ⅲ级缺血的机制进行有效的解释;同时,由于Ⅲ级缺血无法作为心肌坏死发生的标志物,因此即便Ⅲ级缺血患者发生变异性心绞痛症状,其也并非一定发生心肌坏死等不良情况。依据国内相关学者的研究显示[13],Ⅲ级缺血是CMR 上预测严重微血管损伤的重要因子,其主要的预测优势在于症状持续时间与ST 段回落失败方面,症状持续时间的延长、ST段回落失败的高发生率与患者的高死亡率具有密切关联。虽然肌钙蛋白I 也可在一定程度上对微循环损伤进行反映,但其测量时间较长,因而无法广泛应用于临床诊断。通过上述论述可知,Ⅲ级缺血具有重要的作用,不仅能够对更大的梗死面积进行反映,同时当患者的心电图缺血分级达到Ⅲ级时,患者将会出现更大的死亡率。

综上所述,本研究认为Ⅱ级与Ⅲ级的心电图缺血分级与急诊PCI 术后心血管事件存在一定的关联,并且患者的梗死面积、更为严重的微血管损伤与因此导致的血运重建后更低的心肌再灌注率具有较大的关联,但临床学者仍然需要进行进一步的研究,以便能够获得更加准确的结果,从而能够为患者提供效果更佳的治疗,使其恢复健康。