控制性赋权:基层政府精准扶贫的实践逻辑

杨宝 苏琴

摘 要:“赋权”是理解精准扶贫政策的重要视角。田野考察发现基层扶贫实践既有“赋权”又有变通的“控制”,由此导致了扶贫过程中“精准”程度有所差异,为此,需要从基层政府的行动逻辑分析精准扶贫的实践逻辑。研究发现,地方政府从外部选派驻村扶贫工作队,由于较少受到当地社会网络的约束使其能够“理性行动”,但在“限期”脱贫的目标责任制下,基层的扶贫工作队受到了“规避责任”与“追求政绩”的双重约束,故此工作队根据自利原则策略性地选择了赋权或控制策略。进一步考察发现,扶贫工作队主要通过利用传统权力结构、地方性知识及现代化知识话语“异化”赋权策略,从而构建了“控制性赋权”的实践逻辑。基于此,地方政府应着力于构建“外派”与“内生”相结合的基层扶贫工作队,设置部分基于“赋权”“参与”的考核指标,培训提高扶贫干部对贫困户的尊重和理解,从而使得长效脱贫的精准扶贫政策能够得以执行。

关键词:控制性赋权;基层政府;精准扶贫;扶贫工作队;实践逻辑

引 言

为了改变传统的“大水漫灌”式扶贫,习近平总书记2013年11月在湖南湘西考察时首次提出“精准扶贫”。2015年,中共中央国务院《关于打赢脱贫攻坚战的决定》强调精准扶贫要坚持群众主体,激发内生动力,创新扶贫开发模式,由偏重“输血”向注重“造血”转变。2017年,习近平再次强调精准扶贫要注重扶贫同扶志、扶智相结合,把贫困群众的积极性和主动性充分调动起来,引导贫困群众树立主体意识,发扬自力更生精神,激发改变贫困面貌的干劲和决心,变“要我脱贫”为“我要脱贫”,靠自己的努力改变命运。纵观来看,精准扶贫不仅强调过程及结果的精准,还希望通过“赋能赋权”激发贫困群众的内生动力,使其掌握技能、知识、资源及参与意识等发展能力[1],从而建立起长效脱贫机制并打赢脱贫攻坚战。

然而田野考察发现,“赋能赋权”并没有在精准扶贫实践过程中得到真正意义上的落实。比如,某些地方为了推动扶贫产业的落地生根,专门聘请“龙头公司”的技术人员为贫困户讲解市场前景和专业技术,但是最终效果却不够理想,于是为贫困户贴上了“思想落后、文化素质低下”等标签。换一个角度思考,如果贫困户的思想超前、文化素质较高,怎会在改革开放40年之后的今天仍然处于贫困的状态?与此同时,基层扶贫干部也时常评价贫困户存在严重的“等、靠、要”思想,“私心”较重,缺乏“公心”等。试想,如果贫困户吃穿都成问题,他们还会大公无私地站在村集体的发展角度思考问题吗?因此,这些现象表明精准扶贫过程中有些基层人员并没有从“贫困户”的角度推动赋能赋权实践,在结果层面上也没有充分地调动贫困户的内生动力。

田野考察还发现,扶贫干部试图广泛听取贫困户意见、采取民主决策方式乃至全程参与方式扶贫,也就是说,扶贫干部试图采取赋能赋权的方式提高精准扶贫的效果,但是实践结果却呈现为悬浮式赋权。为了深入理解这种现象的实践逻辑及深层机制,本文以国家级贫困县J村精准扶贫为依据,研究基层政府在精准扶贫过程中的约束条件及扶贫干部推进赋权实践的策略。

一、控制与赋权:精准扶贫理论依据与实践逻辑

(一)文献回顾:“赋权失灵”的理论解释

阿玛蒂亚·森开创了贫困研究的权利分析视角,即“权利缺失”是导致贫困的根源[2]。为此,当前各国在扶贫实践过程中广泛推动“赋能赋权”策略或“参与式发展”路径,力图从根本上构建贫困群体的长效脱贫机制。遗憾的是,赋能赋权策略并没有如想象那样顺利落地,从而造成了赋权失灵的现象。总结来看,学术界对此现象的解释主要有以下两种观点:

1.传统权力结构的再生产过程异化了赋权实践结果。外部主体的赋权策略打破了原有的基层权力格局,传统的权力精英则在利益驱动下策略性应付赋权实践,主要的策略包括:一是自上而下主导制定赋权参与的规则;根据新规则重新掌控扶贫决策的主导权和资源分配权,从而实现了传统权力结构在赋权实践中的再生产[3]。二是传统的权力精英通过与部分贫困户结盟形成利益共同体,以贫困的名义“合谋”获取更多的资源,而部分边缘地位的贫困群体则被排斥在赋权体系之外[4]。上述策略都实现了原有权力结构的“再生产”,也正是如此才使得赋权策略被“精英俘获”。有的学者认为当前农村的空心化及悬浮式政权使得乡村治理结构失衡,进而造成了赋权实践的异化和走样[5]。

2.地方性知识的被忽视导致赋权实践结果流于表象。文化研究观点认为弱势群体所形成的“亚文化”使其自我认同和自我封闭,甚至构建了难以抹掉的“标签”[6]。外部的賦权实践过程中也会因为当地的价值观念、人际关系及经验习惯等特征产生了“文化排异性”现象[7],显现为赋权方式与地方性知识之间格格不入的尴尬[8]。因此,如果外部干预方案忽略了地方性情境和风土人情时,赋权对象则难以真正地参与到发展过程之中,赋权实践就只能停留在“表象层面”乃至导致结果偏差[9]。比如,政府在精准识别贫困户时倾向于使用标准化的经济指标而不是尊重地方差异,最终导致了“不应保而保”和“应保未保”等识别偏差[10]。然而,外部干预者往往由于“资源优势”及“文化自信”而有意无意地把现代化规则强加给赋权对象[11],比如对参与式扶贫决策时总是推行“一人一票”的民主模式,这种民主决策时常被贫困户的集体主义消解。

综上来看,现有研究注意到“权力结构”及“地方性知识”对赋权实践的阻碍作用,但是,上述研究却忽视了“赋权主体”的能动作用,也即赋权主体在赋权过程中如何制约权力阻碍或如何使用地方性知识等行为直接影响了赋权实践结果。正如田野观察所示,基层政府在精准扶贫过程中并不是一味地压制赋权,而是有所选择的推动赋权实践。显然,这种现象是已有研究难以解释的。因此,只有重新思考“赋权主体”的行为逻辑才能解开上述赋权实践的“黑箱”。

(二)控制与赋权:基层政府精准扶贫的实践逻辑

赋权视角为精准脱贫提供了分析思路,但“被赋权者”的弱势地位使得“赋权主体”占据了优势地位,因此具有能动性的赋权主体对赋权实践有着至关重要的影响。精准扶贫过程中的赋权主体主要由“扶贫工作队”承担,他们在官僚体系或政策过程中处于“基层政府”角色,即压力型体制下的基层执行者身份。

1.基层执行者通常面临“双重”的刚性约束。首先,上级政府层层传递的“政绩压力”。从县乡关系来看,压力型体制使得上级政府将行政任务逐级发包到基层政府,签订各式各样的责任状,以此作为基层政府绩效考核的重要标准[12]。精准扶贫领域的行政发包制更为普遍,基层或下级官员为了“晋升竞争”则会主动层层加码[13];扶贫部门以项目制方式自上而下地传递、管理扶贫资源及相关任务,基层政府在精准扶贫的绩效考核方面缺乏自主性[14]。其次,权责分立的行政结构带来的“避责倾向”。经济发展、公共舆论、问责力度等一系列外部环境变化改变了政府及官员的行为,从以往的“邀功”逐渐转向了“避责”[15]。这一现象在基层政府表现得更甚,由于权力与责任的分立或不对称导致基层政府面对的不确定性、无限责任的风险陡增,不得不采取策略规避直接责任和潜在责任[16]。当然,避责行为也会导致基层政府缺乏创新、权威流失及被动回应等,产生严重的负面效应。

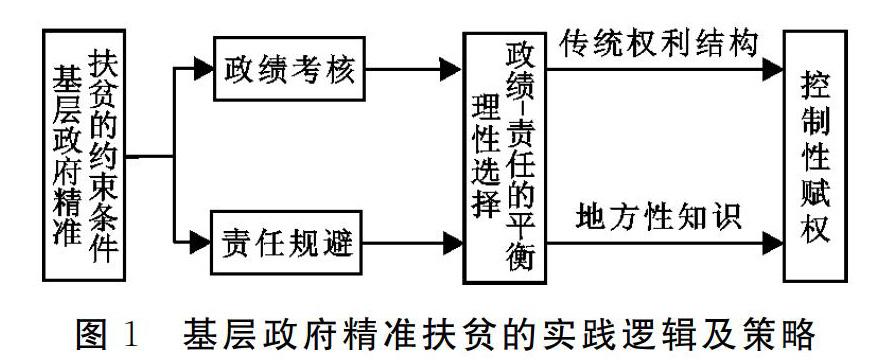

2.“扶贫工作队”是区县派驻到贫困村的,较少渗入村庄内部的社会网络,因此他们完全遵循理性的行动逻辑。赋能赋权实践旨在确保服务对象的“参与权”和“决策权”,从而改善其处境[17],然而,作为外来者的扶贫工作队并不会从根本上信任贫困户的参与决策能力,因此赋能赋权策略则会产生扶贫失败的潜在风险。面对上级部门的赋权要求和“限期脱贫”的严厉考核,基层政策执行主体则会理性地采取形式化的赋权策略以达到预期性的控制目标。此时,村庄内部的“传统权力结构”和“地方性知识”就会成为基层扶贫工作队控制赋权的一种工具,既可借助其实现赋权也可借助其消解赋权,这就取决于赋权实践在精准扶贫的不同环节或不同方式上是否满足上述约束条件。基于以上分析,本文构建了基层精准扶贫的实践逻辑及策略分析框架,如图1所示。

基层政府在政绩与责任的双重约束下理性地选择控制或赋权的扶贫策略。如果赋权策略在扶贫实践中不产生责任风险且又能提升扶贫绩效时,基层政府则会想方设法地推动赋权策略落地,比如遏制传统权力结构或尊重地方性知识。但凡赋权策略带来一丝的责任风险或影响短期政绩,基层政府则会利用村庄权力结构控制扶贫资源的分配,甚至依靠知识话语消解上级政府的赋权要求或贫困户的赋权诉求。综合来看,基层政府的实践策略极具多元化从而呈现“控制性赋权”的特征,其核心目標旨在追求政绩和规避责任。

二、案例分析:J村的精准扶贫实践

J村深处武陵山区集中连片贫困带的国家级贫困县,属于深度的市级贫困村。2015年,J村所在市委市政府出台了《关于精准扶贫精准脱贫的实施意见》,并制定了2017年整体脱贫、2018年打扫战场等“限时”打赢扶贫攻坚战的政策目标。为了全力助推贫困地区脱贫摘帽,上级政府根据“因村派人精准”的原则,向J村派驻了5人组成的扶贫工作队,专职推动产业扶贫、基础设施建设、危房改造及高山生态移民等扶贫项目。2016年11月至2017年3月,研究团队对J村进行了多次田野调查,通过与村民、贫困户、扶贫工作队成员及村干部等的深度访谈,获得了关于J村精准扶贫较为详实的一手资料。下面本文重点从贫困户的认定及扶贫项目的选择等环节剖析基层政府的精准扶贫逻辑。

(一)贫困户认定:从“民主评议”到“随机抓阄”

扶贫对象精准是精准扶贫的基础。由于贫困户的指标限制,工作队不得不在政策规定基础上尽可能做到村民满意。主要依据的政策则是“农户家庭年人均纯收入低于当年国家扶贫标准”和“两不愁三保障”,与此同时给予村民充分的自主权,让村民广泛参与到贫困户认定工作中。

2015年,扶贫工作队与村干部商议之后确定了“民主评议”的贫困户认定方案。具体流程是:第一步,经村民个人申请,由扶贫工作队按国家标准筛选初步入选名单;第二步,扶贫工作队逐户摸底调查核实;第三步,村民会议通过民主投票决议;第四步,上报、审核与公示。由于村庄的熟人社会特征,民主评议方式有效地回避了“作假”,帮助陌生的扶贫工作队精准地识别了贫困户。然而,工作队Y队长在后续的工作中发现民主评议也带来了两个问题:一方面,那些大家族、人缘好的家庭通过“拉砣砣举手”投票更容易获得贫困户资格;另一方面,家庭条件大致相当却因为得票低而没有拿到贫困资格,引发了部分村民不满。调研时,Y队长就表示,有户家庭很贫困且有孩子上学,时常找到他“说情况”争当贫困户,但大家都贫困,并且这是民主评议的结果,他也不能随意更改。

为了更有效地回应村民诉求,“摆平”村民的不满,工作队成员再次深入村民听取他们的建议。结果,他们学会了当地人分家时的“抓阄”策略,当地人认为,能否抓到都是自己的“定数”“命运”或者“运气”。事实上,这种策略似乎充分地体现了“机会均等”。于是,从2016年开始,工作队推动了“随机抓阄”认定贫困户的方法:首先,依然按照国家政策筛选符合条件的贫困户;其次,制定标签让有资格的贫困户随机抽取。Y队长直到现在仍觉得这种方式并不“民主”,但当地老百姓却高度认可。所以,Y队长后来表示,充分挖掘和尊重当地的民间智慧使得基层工作更容易推进。

(二)扶贫项目选择:差异化的决策方式

项目安排精准是精准扶贫的关键。J村共有67户贫困家庭,2016年的精准扶贫专项资金超过1 000万元,其中用于基础设施建设约600万元、产业扶贫资金约300万元及贫困户小额扶持资金约100万元(包括危房改造、生态移民等)。从调研情况来看,这些资金表面是“专项款”,事实上是各个口径统计加总的数字,而直接发给贫困户的产业扶贫资金仅为1 500元/户,不到扶贫资金总额的1%。

1.以行政化方式主导基础设施建设。J村扶贫工作队驻村后感受到J村的公路、便民路、自来水及土地整治等处于落后状态,上级部门在配备工作队队长时也“恰好”选择了县水利局的副局长,因此Y队长与村干部、村民代表一道初步制定了道路修改、水管改造等基建草案。其理由是:一方面基础设施建设的经费支持充足,另一方面也容易看到实物且没有任何执行风险。然而,公共的基础设施建设提案并没有得到所有贫困户的支持,部分贫困户认为“精准扶贫”就应该把资金投入到家庭饮水、房屋修缮等亟需改善的“私人性”的基础设施建设之中。因此,到底选择公共性还是私人性基础建设项目存在较大争议。

从调研情况来看,J村最终选择了公共性的道路建设、便民路修建及自来水入户项目,房屋修缮等私人性较强的项目并未采纳。为了让贫困户真正地支持公共性基础设施项目,工作队做了大量沟通工作。首先,工作队携手村干部向村民“做工作”。Y队长说,这些资金是政府支持贫困村发展的,只有把钱用到“刀刃”上形成合力才能实现长远发展,如果把有限资金分散到每家每户则收效甚微。慢慢地,那些私人性基础设施项目就被“公共性”标准打败了。其次,工作队还强调以公开招投标等现代化方式管理基础设施项目,以此确保工程质量和避免腐败风险。这样的沟通效果显著,几家贫困户都表示之前的想法过于“自私”,没有考虑到“大家”的发展,也认为现代化的管理方式更“先进”。

2.以市场化方式筛选扶贫产业项目。为了建立脱贫的长效机制,J村按照上级要求积极发展扶贫产业。相较于基础设施建设,产业扶贫呈现出“成效慢”和“风险高”的特征,扶贫干部对此并没有积极的倾向[14]。但是,迫于J村所在县委县政府出台的“培育龙头企业带动发展”“建立‘土地流转+劳务输出+股权分红利益联结机制”等产业扶贫政策要求,J村扶贫工作队力求通过市场化的方式引进有实力的“龙头企业”主导扶贫产业,从而降低扶贫风险。2015年末,J村从外部引入一家大型农业公司,主要发展葡萄和桑葚产业。该项目总投资300万元,其中农业公司投入200万元,政府投入扶贫资金100万元作为股权投资。

调研发现,扶贫产业为贫困户带来的实际利益却少之又少。首先,贫困户参与土地流转及劳务输出的比例较低。产业园建设流转了50亩耕地,涉及17个家庭,但贫困户只有3家,35个就业岗位中贫困户仅占11个。为什么参与率如此之低?深入研究得知,观光类农业项目对交通状况、土地质量等客观条件要求较高,而真正的贫困户在这些方面处于劣势;劳务输出也是如此,贫困户家庭的“老弱病残”使其遭遇“自然排斥”。其次,贫困户的股权分红极不稳定。不仅产业园的产出收益周期长,且当前扶贫政策要求股权分红由“村集体”持有,本应属于贫困户的收益却被村集体共享。因此,表面上看工作队以市场化的方式推进产业扶贫降低了各种风险,且培养了贫困户的发展能力,但是产业的市场逻辑却不利于这种能力的提升,甚至造成扶贫效果偏离预期目标[18]。

3.以定制化方式配对小额扶贫项目。按照“长短结合保脱贫”的原则,J村还设立了由贫困户自主承担的小额扶贫项目。Y队长认为,基础设施辐射广,产业扶贫保长效,但是扶贫工作还要立足当前、实现短期脱贫效应。另外,精准扶贫强调增强贫困群体的造血功能和内生动力,扶贫工作不能全部由政府包办,需给予贫困户自主发展的权利和机会。因此,J村在扶贫项目设计时特意拿出部分专项资金,用于发展“短、平、快”的小额项目,用于鼓励和支持那些有劳动力的贫困户发展力所能及的“副业”。

小额扶贫项目在设计上遵守“以户为主、因地因人”的原则。Y队长对贫困户充分调研后得出两个结论:一是多数贫困户都有其生存的法则且差异极大,比如A家庭擅长于养猪、种庄稼,而B家庭擅长于养鸡、养鸭;因而说,贫困户有着足够多未被开发的隐藏优势,而不仅是当前新闻媒体报道的文化水平低、市场眼光窄等显性劣势。二是多数贫困户没有能力也不愿主动投入大量的产业资金,主要原因是他们抵御风险的能力较弱,这些特征甚至被外界评价为“不思进取”“等、靠、要思想严重”等。为此,扶贫工作隊制定了坚持“因地制宜、群众自选、企业保底、政府扶持”的小额扶贫项目原则,为贫困户“量身定制”了畜禽养殖业和特色农作物种植业两大类产业供其选择,具体呈现为养鸡、养鸭、养猪、种榨菜、种豇豆等五种项目“菜单”。具体做法是:首先,扶贫工作队为每户贫困家庭提供1 500元的资助金额,并要求贫困户“配套”300元,贫困户可根据个人需求和偏好在上述菜单中自由“点单”,也以此调动贫困户的自主发展意识。其次,扶贫工作队与相关龙头企业合作提供技术培训、销售渠道以及最低保护价等。小额扶贫项目处处呈现了“赋权”的痕迹,扶贫效果也更为精准。

(三)策略:游走于赋权与控制之间

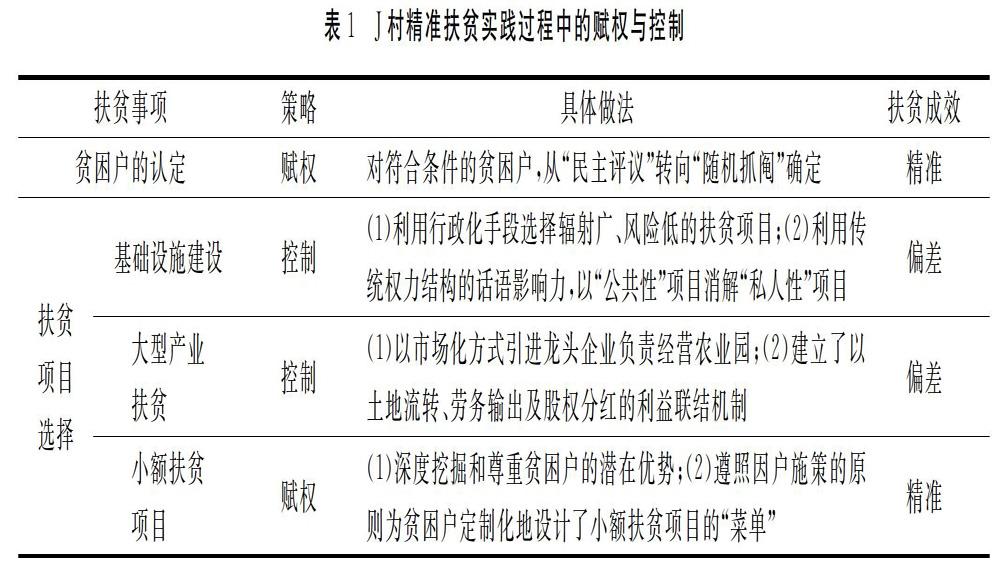

上述案例充分显示了J村扶贫工作队在精准扶贫工作中的差异化策略及做法,主要表现为策略性地使用赋权与控制(见表1)。

表1 J村精准扶贫实践过程中的赋权与控制

扶贫事项策略具体做法 扶贫成效

贫困户的认定赋权对符合条件的贫困户,从“民主评议”转向“随机抓阄”确定精准

扶贫项目选择基础设施建设控制(1)利用行政化手段选择辐射广、风险低的扶贫项目;(2)利用传统权力结构的话语影响力,以“公共性”项目消解“私人性”项目偏差

大型产业扶贫 控制(1)以市场化方式引进龙头企业负责经营农业园;(2)建立了以土地流转、劳务输出及股权分红的利益联结机制偏差

小额扶贫项目 赋权(1)深度挖掘和尊重贫困户的潜在优势;(2)遵照因户施策的原则为贫困户定制化地设计了小额扶贫项目的“菜单”精准

值得注意的是,J村精准扶贫实践的差异化策略都在不同程度上推动着当地的脱贫事业,2017年11月,该县终于实现了脱贫摘帽的成绩。工作队在贫困户认定环节通过充分赋权,贫困户资格的评选结果比较公平又能让老百姓接受;扶贫项目选择环节则是针对不同项目运用不同的决策方式,即以行政化方式主导推动公共基础设施建设、以市场化方式筛选大型产业扶贫项目、又以定制化方式刺激小额扶贫项目落地。然而,赋权的状况也直接影响到精准扶贫的“精准”程度,主要原因在于赋权实践的参与权、决策权等权利分配可以有效地激发贫困户的表达和实践,而这些行为是提升精准程度的关键要素。综合来看,J村工作队在精准扶贫实践过程中展现了控制性赋权的特征,既不同于行政控制也不同于赋权,而是两种特征的有效重组。

三、控制性赋权:基层政府的约束及其突破策略

令人深思的是,基层政府的精准扶贫实践为何表现出控制性赋权特征?按照中央及地方的政策文件,精准扶贫强调激发贫困户的内生动力,从而实现“造血式”的长效脱贫。逻辑上讲,“赋权”应该成为精准扶贫的主旋律,也是兑现“精准”的关键法码。然而,现实则是基层政府做到了赋权与控制的自由取舍,甚至“控制”占据了明显上风。因此,需进一步分析基层政府精准扶贫实践策略的约束条件,以及有效地推行控制与赋权的策略。

(一)政绩与责任:基层政府扶贫实践的约束条件

1.精准扶贫实践高度强调基层政府的“政治责任”。各省市为打赢扶贫攻坚战制定了细致的考核指标,基层政府或扶贫工作队则时刻面临着来自上级政府的严厉考核。J村所在的F县出台了《贫困村驻村工作队选派管理办法》《扶贫攻坚驻村工作队考核办法》等多达五六十份的文件。其中,最为严厉的政策条目集中在问责考核方面。比如,县委组织部考核发现能力不足、作风不实、担不起责、干不成事以及因工作调动、健康原因等不能正常履职的驻村干部,要求派出单位及时召回调整并减扣该单位年终绩效。县委组织部对完不成扶贫攻坚任务的实行“一票否决”,对工作滞后的单位全县通报批评、干部诫勉谈话,对未完成目标任务的单位取消评优资格,对相关责任人予以免职、降职等组织处理。更具影响力的规定则是驻村工作队不脱贫不撤回。

2.脱贫“政绩”是考核和评价基层干部的重要导向。上述文件强调问责的同时,也为基层扶贫干部提供了快速升迁的机会和渠道。F县的考核指标包括精准识别帮扶、落实惠民政策、发展特色产业、改善基础设施及发展集体经济等五个方面,且引进的帮扶项目符合实际、增收明显的还会额外加分。按照规定,F县每年将评估得分在前20%且得分超过85分的扶贫工作队评为优秀,如果连续两年拿到优秀,工作队队长在脱贫回到派出单位时则可提拔使用,以此作为培养优秀后备干部的重要途径。

可见,“政绩”与“责任”已然构成了基层扶贫干部的双重约束。其中,规避责任是首要的理性选择,而追求政绩则是永恒的目标。J村扶贫工作队Y队长直言不讳的谈到:“我的首要任务就是在规定时间内完成扶贫任务且不出任何差错,其次才是尽可能早日脱贫,甚至做出一些特色或亮点”。所以面对约束条件时,基层干部完全出于理性思考而选择“控制”或“赋权”的实践策略。

(二)基层政府突破约束条件的行动策略

基层扶贫干部不仅受到条件约束,也要遵照上级的扶贫政策,甚至还要面对老百姓的监督。那么,基层干部如何贯彻赋权策略?更为关键的是,基层干部在使用控制策略时如何回应赋权的形式要求?

1.通过挖掘并尊重“地方性知识”实现赋权策略。地方性知识指当地村民根据长期生活和劳动获得经验而创造出的知识、观念、习惯、网络及能力等多元集合[19]。回顾上述案例能发现,J村工作队在与贫困户同吃同住的情境下,充分地挖掘了两个用于扶贫的“资源”,即贫困户过往的“技术能力”和“生活经验”。一方面,基层干部充分应用贫困户长期生活积淀而来的规则制定了贫困户识别程序,既保证了公平又提高了村民的认可度,对积极推进扶贫工作奠定了基础;另一方面,贫困户建档立卡时详细调查了贫困原因,但是基层干部并没有简单地以“问题视角”看待贫困户,而是采取了“优势视角”,并借此优势建立起了贫困户能够自主掌控的扶贫项目。因此,基层干部如何看待贫困户、如何使用地方性知识直接影响了赋权实践结果。实践也表明,外部主体只要针对贫困户“量身制定”简单易行的赋权规则,“弱势”的贫困户依然能够自主决策、主动脱贫。

2.借助“传统权力结构”及其“知识话语”控制赋权实践。虽然外部派驻的扶贫工作队重点承担精准扶贫的推进工作,但传统村庄的权力结构依然占据重要位置。尤其是工作队在规避风险和追求政绩时并不会一味地真正实施赋权,更需要“包装”赋权实现控制的目标。在此过程中,基层干部主要通过两种策略消解了上级的赋权要求。首先,设计了现代化的“民主表决”方式,提前与村干部“酝酿”初步意向,再借助村干部的影響力主导村民大会。表面来看村民获得了“知情权”“参与权”和“表决权”,但实际上将外部的赋权消解于“仪式化”之中。其次,利用公共性话语“污名化”贫困户的真实需求。比如,相对于基础设施建设,贫困户更希望改善与其生活直接相关的入户道路、房屋修缮及人畜饮水等“私人性”较强的项目,但是扶贫工作队往往视其为“自私自利”或“目光短浅”的行为,反之以要对得起国家、对得起外部帮助者等话语为由来推进公共基础设施建设。

归纳来看,地方性知识、传统权力结构及现代知识话语等成为了基层干部在扶贫实践中有效实现赋权或控制等目标的行动工具。当然,基层政府的行动深深地受到了政绩和责任的双重约束,这也是理解行政化主导公共设施建设、市场化推动产业扶贫项目及定制化配对小额扶贫项目等多样化行为的关键密码。正因为如此,基层干部在精准扶贫过程中做到了寓控制于赋权之中,即“控制性赋权”。

四、结论及启示

“赋权”为我们理解贫困成因及扶贫实践提供了重要的新视角,也是激活贫困户主动脱贫的内生动力机制。从中央到地方的政策文件中处处体现了赋权的内涵,但是通过田野考察发现,扶贫工作队的实践逻辑既有“赋权”又有变通的“控制”,也导致扶贫过程中“精准”程度存在差异。为此,本文研究基层政府的精准扶贫实践逻辑,为什么扶贫工作队没有从一而终地选择赋权策略?又是如何回应上级及老百姓对赋权实践的要求?研究发现:(1)地方政府选派了专职的扶贫工作队进驻贫困村,工作队的“外来属性”使其较少受到当地社会网络的约束,从而能够理性客观地开展工作。(2)由于上级政府推进精准扶贫时实施了“限期”脱贫的任务式目标责任制,基层的扶贫工作队受到了规避责任与追求政绩的双重约束。(3)面对双重约束,扶贫工作队策略性地利用传统权力结构、地方性知识及现代化知识话语推进赋权策略,整体上将赋权“异化”为控制。因此,我们将基层干部精准扶贫的实践逻辑归纳为“控制性赋权”。

鉴于以上研究结论,笔者认为地方政府推动精准扶贫时应该理解基层干部的行为逻辑,以此制定能够得以执行的精准扶贫政策。主要建议如下:(1)构建“外派”与“内生”相结合的基层扶贫工作队。外派的干部缺乏社会网络的约束,以理性经济人的逻辑推动精准扶贫,容易制定保守的扶贫计划,追求短期的扶贫绩效;内生于当地的干部虽然也会遵循理性逻辑,但是他们纠缠于乡土的“感情”或“纽带”使其更多地从贫困户角度出发开展工作。(2)构建部分基于“赋权”“参与”的考核指标。现有的目标责任制考核指标过于强调“结果”,缺乏相应的“工作方式”“工作过程”的考核,事实上精准脱贫的长效机制只有提升了贫困户的发展能力或抵御风险的能力才能有效建立,而赋权、参与等方式是能力建设的关键环节。(3)通过培训提高扶贫干部对贫困户的尊重和理解。主流观点“高高在上”地认为贫困户知识水平低、把握市场机会弱甚至自私自利,却忽视了贫困户长期生存的生活经验和民间智慧,只有将这些特征变成优势加以发挥,才能激发贫困户的内生动力,否则贫困户只能依靠外部的帮助而无法自主发展,更难以实现长效脱贫。

参考文献:

[1]Robert Adams.赋权、参与和社会工作[M].汪冬冬,译.上海:华东理工大学出版社,2013:19-20.

[2]阿马蒂亚·森.贫困与饥荒——论权利与剥夺[M].王宇,王文玉,译.北京:商务印书馆,2001:1-15.

[3]毛绵逵,李小云,齐顾波.参与式发展:科学还是神化?[J].南京工业大学学报(社会科学版),2010,9(2):68-73.

[4]李祖佩,曹晋.精英俘获与基层治理:基于我国中部某村的实证考察[J].探索,2012(5):187-192.

[5]李小云,唐麗霞,许汉泽.论我国的扶贫治理:基于扶贫资源瞄准和传递的分析[J].吉林大学社会科学学报,2015,55(4):90-98.

[6]Desmond M,Travis A.Political Consequences of Survival Strategies Among the Urban Poor[J].American Sociological Review,2018(5):869-896.

[7]程士强.制度移植何以失败?——以陆村小额信贷组织移植“格莱珉”模式为例[J].社会学研究,2018,33(4):84-108.

[8]Chambers R.The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal[J].World Development,1994(7):953-969.

[9]郭占锋.走出参与式发展的“表象”——发展人类学视角下的国际发展项目[J].开放时代,2010(1):130-139.

[10]刘斐丽.地方性知识与精准识别的瞄准偏差[J].中国农村观察,2018(5):14-28.

[11]来仪.“参与式”农村扶贫模式在四川民族地区的实施及非经济性因素分析[J].西南民族大学学报(人文社科版),2004(10):1-5.

[12]荣敬本.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998:28-35.

[13]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[14]殷浩栋,汪三贵,郭子豪.精准扶贫与基层治理理性——对于A省D县扶贫项目库建设的解构[J].社会学研究, 2017,32(6):70-93.

[15]倪星,王锐.从邀功到避责:基层政府官员行为变化研究[J].政治学研究,2017(2):42-51.

[16]倪星,王锐.权责分立与基层避责:一种理论解释[J].中国社会科学,2018(5):116-135.

[17]Gutierrez L M.Working With Women of Color:An Empowerment Perspective[J].Social Work,1990(2):149-153.

[18]陈恩.产业扶贫为什么容易失败?——基于贫困户增能的结构性困境分析[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2019,19(4):87-95.

[19]朱春燕,董晶.基于地方性知识视角的农村基层民主管理创新研究——以永安市洪田村林改经验为个案[J].东南学术,2011(5):102-109.