妊娠期糖尿病患者孕晚期肠道菌群的变化

许雅娟,张 淼,张婧喆,孙宗宗,班彦杰,王 彪,侯晓峰,蔡琰钧,李晶晶

郑州大学第三附属医院产科 郑州 450052

妊娠期糖尿病(gestational diabetes mellitus,GDM)指妊娠期发生的糖代谢异常,可导致妊娠期羊水过多、巨大儿、胎儿生长受限、流产、早产、胎儿窘迫、胎儿畸形等,对母婴结局影响深远[1]。肠道菌群是肠道中存在的数量庞大的菌类,参与内分泌系统、免疫系统等的发育和成熟[2-4]。近年来,研究肠道菌群的相关技术日益成熟,其中最常用的是16S rRNA测序技术,qRT-PCR也因其快速、简便的优点备受青睐。研究[5]表明2型糖尿病患者均有中等程度的肠道菌群紊乱,且表现出产丁酸细菌种类的缺乏。 也有研究[6]指出肠道菌群一旦失衡,可引起肥胖和糖尿病等代谢性疾病。近年来,越来越多的报道[7]指出,GDM与肠道菌群关系密切。我们采用16S rRNA测序技术探求GDM患者孕晚期肠道菌群特征,并使用qRT-PCR技术进一步验证。

1 对象与方法

1.1研究对象选择2018年1月至2019年3月于郑州大学第三附属医院围保的GDM孕妇(n=33)和健康对照孕妇(n=30)。GDM诊断标准[8]:服糖前及服糖后1、2 h血糖值应分别低于5.1、10.0、8.5 mmol/L,任何一项血糖值达到或超过上述标准。对照组口服葡萄糖耐量试验值均正常且无产科疾病。两组的所有孕妇均处于孕晚期并在郑州大学第三附属医院经剖宫产分娩。排除标准:①年龄<18岁。②多胎妊娠及胎儿死亡。③人工受孕。④妊娠前糖尿病和多囊卵巢综合征。⑤发生严重的压力、焦虑和抑郁事件。⑥接受过肠道手术。⑦过去两周使用了抗腹泻药物、益生菌和抗生素。⑧既往长期或近期具有腹胀、腹泻、便秘等胃肠道不适。⑨大便常规异常。研究对象均自愿签署知情同意书。

1.2标本收集用无菌勺收集新鲜粪便样本,置于2.0 mL无菌管中,2 h内-80 ℃液氮冷冻。

1.3DNA提取及16S rRNA基因测序由武汉华大基因测序中心进行DNA提取和16S rRNA基因测序。采用打珠法从标本中提取总DNA,设计16S rRNA基因PCR引物,以总DNA为模板,扩增16S rRNA v3~v4高变区。随后,使用Illumina Hiseq 2500 PE250协议进行靶向扩增子测序。使用软件Flash[9]合并原始对端序列,并用标签分割,最小重叠15 bp,允许不匹配率<0.1。在默认设置下,usearch(v7.0.1090)[10]用于将每个读取值聚集到OTU(操作分类单元)中,并通过与参考数据库比对,进行分类注释。

1.4菌群群落多样性及分类特征分析通过与数据库比对,对OTU进行物种分类并针对每个样品菌群门分类水平作物种概述柱状图。测量α多样性(每个样本的物种多样性),通过chao指数、ace指数、shannon指数以及simpson指数[11]对比两组α多样性的差异。β多样性(样本之间的总体差异)使用Weighted UniFrac的单分式距离矩阵[3]测量,并通过非度量多维标度(NMDS)方法进行可视化。利用Lefse选择与GDM相关的菌群特征,并用于在高维数据中发现生物标志物和揭示基因组特征。

1.5肠道γ-变形杆菌DNA的qRT-PCR检测γ-变形杆菌的引物来源于Yang等[12]。PCR反应体系50 μL:H2O 22 μL,2×buffer 25 μL, 上、下游引物各1 μL,模板DNA 1 μL。产物经琼脂糖凝胶电泳后切胶回收,与T载体连接,转化到大肠杆菌感受态细胞,构成重组菌,PCR法鉴定重组菌,使用Qiagen质粒提取试剂盒提取质粒,使用NanoDrop测定质粒浓度。以所提取的质粒10倍系列稀释制作标准曲线(横坐标代表拷贝数,纵坐标代表CT值)。用稀释后的重组质粒作为模板,进行qRT-PCR扩增。引物序列:γ877-F:5’-GCTAACGCATTAAGTRYCCCG-3’;γ1066-R:5’-GCCATGCRGCACCTGTCT-3’,产物大小189 bp。反应体系16 μL:H2O 6.6 μL,2×PCR Mix(Qiagen) 8 μL, 上、下游引物各0.2 μL,模板DNA 1 μL。反应条件: 95 ℃预变性2 min;94 ℃变性10 s, 60 ℃变性10 s, 72 ℃退火40 s,40个循环。反应在ABI ViiA 7 PCR仪进行,每个标本做3次平行实验。

1.6统计学处理采用SPSS 24.0分析。两组孕妇一般临床资料的比较采用两独立样本的t检验、χ2检验或精确概率法。检验水准α=0.05。

2 结果

2.1两组孕妇一般临床资料的比较见表1。两组孕妇年龄、孕前BMI、孕期增重、孕次、产次、孕周等差异均无统计学意义。

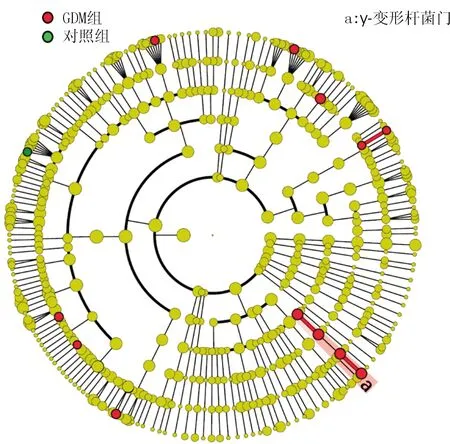

2.216S rRNA测序结果选择50 000个高质量16S rRNA扩增子序列进行分析,2个GDM患者因粪便DNA含量低被排除。由物种注释分析图(图1)可见,GDM组优势门包括变形菌门、厚壁菌门、拟杆菌门和放线菌门。由图2可见两组α多样性(左)和β多样性(右)差异均无统计学意义。Lefse分析(图3)显示,GDM组中γ-变形杆菌明显增多。

表1 两组孕妇一般临床资料的比较

*:精确概率法

图1 门分类水平中物种概述柱状图

图2 α多样性(左)及β多样性(右)分析

图3 Lefse分析

2.3两组肠道γ-变形杆菌DNA的qRT-PCR检测结果GDM组肠道γ-变性杆菌DNA的CT值为31.790±2.340,高于对照组的9.890±2.290(t=16.367,P<0.001)。

3 讨论

近年来,肠道菌群的研究成为各个领域的热点。有研究[7,13-14]表明肠道菌群可能通过影响炎症反应、促进脂肪储存等引起胰岛素抵抗,因此,调节肠道免疫系统可能是一种治疗全身炎症的新方法。

Mie等[7]的研究结果表明GDM组肠道菌群中门水平的放线菌和属水平的柯林斯氏菌、罗氏菌和脱硫弧菌的丰度较高。Hasan等[15]研究却发现GDM组和对照组的肠道菌群组成差异无统计学意义。我们的研究结果表明,GDM患者的肠道菌群中变形菌门、厚壁菌门、拟杆菌门和放线菌门比例明显升高,其中γ-变形杆菌升高最为显著。GDM组与对照组的α多样性及β多样性差异无统计学意义。GDM是一种多因素疾病,怀孕期间菌群的动态变化、研究人群之间的遗传和表型差异以及实验性误差、样本量不足等都可导致结果的差异。

有研究[16]发现γ-变形杆菌与炎症反应及胰岛素抵抗密切相关。我们也通过16S rRNA测序,利用Lefse分析方法发现了GDM与γ-变形杆菌的关联,为GDM的诊疗打开了新的思路。

综上所述,GDM患者孕晚期肠道γ-变形杆菌的增加可能成为监测GDM状态的非侵入性生物标志物。然而目前对于肠道菌群与GDM之间的机制研究较少,可进一步从脂代谢等方面进行深入研究。此外,通过调节肠道菌群可能对GDM的防治产生深远影响。

——一道江苏高考题的奥秘解读和拓展