歌剧《日出》对边缘化女性人物翠喜的形象塑造

杨金子

引 言

在我国著名现代话剧剧作家曹禺①的作品中,有很多边缘化的小人物,如《日出》中的翠喜、顾八奶奶、胡四、黄省三,《原野》中的白傻子,《雷雨》中的繁漪等。这些边缘化人物在剧本中笔墨不多,甚至极易被忽略,但当读者细细品读时,却往往会发现不论是在戏剧效果的渲染,还是情节发展的推动上,这些边缘化人物都起到了不可忽视的作用。

在社会学中,“边缘化”被定义为人主动或被动与主流社会脱离,并采取有异于主流社会的生活或行为方式在社会中活动的一种现象。②“边缘人”在中国当代文学作品中极为常见,陈凤洁从文化心理学的角度将“边缘人”界定为不同文化碰撞而形成的特殊人群,她认为这类人不但难以融入母体文化,同时也难以接受异质文化,因此会长期处于一种尴尬的边缘生活状态。③

文学作品中,边缘化人物往往都有着悲剧性的命运,其中又以女性边缘化群体最为突出。其最直接的表现就是在所处发展领域中被压抑、忽视,抑或被歧视、排斥,这种从属关系性质的边缘化通常表现出显性、隐性和反向三种不同形式。这三种形式的含义分别是:(1)偏见或压力给女性的心理健康造成不良影响并逐渐让女性的自我意识扭曲,形成控制和依附之间的对立关系;(2)女性的发展无论在经济、文化还是政治方面都被遮蔽;(3)将女性某些特征或能力采取神化或歌颂的方式局限于特定领域当中,以此限制和制约女性发展。④

在我国著名作曲家金湘先生⑤根据曹禺的话剧剧本而创作的歌剧《日出》⑥中,对于翠喜、小东西等这些边缘化人物的描写也是入木三分,使人物形象既贴合原作,又带有作曲家本人个性化的诠释。

一、唱词⑦对翠喜的形象塑造

在《日出·跋》中,曹禺对于翠喜的描述细致而贴切,虽然将翠喜那类人群形容为“人类的渣滓”,但却赋予了翠喜金子般的内心。⑧翠喜认为那些买卖勾当都是理所当然的,因此只要是“一分钱买一分货”的老实营生,于她而言,就是公平。翠喜像狗效忠主人一样地效忠于老鸨,但也会在无意中流露出对于比她更无助、更弱势的人的关心。在翠喜的世界里是没有希望的,但她却不得不为家里那一群老小而出卖自己的肉体,麻木地挨下去。⑨她说:“人是贱骨头,什么苦都怕挨,到了还是得过,你能说不过了么?”⑩

《我的妹子哦》是歌剧《日出》下部的第一首独唱咏叹调,也是全剧唯一一首女中音咏叹调。小东西对翠喜说:“大姐,我实在活不下去了。”翠喜劝慰小东西:“妹子,你躲得过今天,躲不了明天。金八是谁呀?!你就忍了吧!”由此引出翠喜的独唱咏叹调。

歌剧将翠喜的一生全部凝练在这一个唱段中,极具戏剧张力,在唱词上体现出了极强的文学性和高度的概括性。唱词如下(节选):

天生的牛马,我的妹子哦,

再苦也只有忍哦,

哭下的眼泪揉成了面,

就是那个活命呀,我的妹子哦!

……

就是个活命啊,我的妹子啊!

……

你就咬咬牙,为了活命呀!

再苦也忍着,妹子呀!

……

为了活命,我的妹子啊!

唱词可分为四个部分,每部分以“为了活命,我的妹子啊”作为结束,情绪层层递进,并根据情绪变化对唱词进行增减,将翠喜的内在性格描摹得淋漓尽致。在唱词中,翠喜并没有直接以第一人称的叙述形式讲述自己的身世,而是以一种劝说小东西无论如何也要忍辱活下去的语气,用概括且隐喻的方式进行叙述。前两部分翠喜以劝慰小东西的口吻,概括且节制地叙述了自己悲剧性的一生,同时表达了对“有钱的大爷”的控诉。后两部分用太阳的起落和“不到黄河心不死”的比喻来加强对“忍”这一中心思想的表达,随后又为小东西畅想今后有可能会出现的“好日子”,希望可以为她带去一丝微弱的希望,以此来劝说小东西忍过今天、忍过之后的日子。

这寥寥数语道尽了翠喜悲剧的一生。一切为了“活命”,不为自己,只为家中的老幼。长期的妓院生活对于翠喜精神和肉体的双重折磨,不仅夺去了她的自由,葬送了她的青春,同时还异化了她的性格,使她成了一个“几乎完全麻木”的,只等“累死了,用芦席一卷,往野地里一埋就完事”的“可怜动物”。唱词中所体现的最终要义是一个“忍”字,这个“忍”字代表了翠喜对待生命和生活的态度——只为活着。

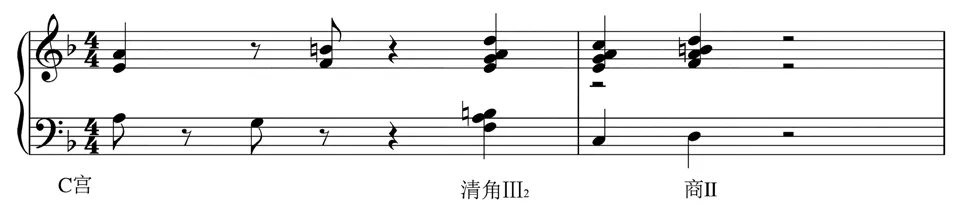

在歌词与唱段旋律的配合上,作曲家运用了部分重复,形成了类似于垛词的方式,强调了语气,也强化了翠喜的悲剧形象(见谱例1)。

谱例1

在歌剧这种高度概括化的舞台形式中,无法像原话剧剧本中那样详尽地描绘人物,作曲家通过采取上述形式使听众了解翠喜及其悲剧性的命运。

二、音乐对于翠喜形象塑造

作曲家在咏叹调《我的妹子哦》的旋律唱腔、和声与配器设计上,从不同的侧面塑造了一个立体的翠喜形象。

(一)唱腔对翠喜形象的塑造

《我的妹子哦》在唱腔的设计上,作曲家使用中国民族调式来进行创作。整体唱段的音阶主体建立在F宫系统上,中间存在短暂的离调或加入偏音,以丰富整体的音响色彩。

在唱段的开始,作曲家采用了以附点节奏为主的节奏型,凸显一种更贴近口语化的状态(见谱例2)。在表演处理上,作曲家也要求演员“……要抓住人物,就要用说话的语气来唱开头,说得多一些,唱得少一些,音乐再慢一些……”⑪,同时使用了下滑音来模仿口语中叹息语调,加强情绪。

谱例2

值得一提的是,唱段中休止和重复音的使用。在这里,除了歌者正常的换气而产生的停顿以外,作曲家还人为地加入了休止符来增强语气。集中使用人为休止停顿的地方有两处,第一处是在唱段最开始,用休止节奏来加强翠喜在劝说小东西时心疼却又无能为力的心情(见谱例3-1);第二处是在第41至61小节⑫,此时情绪逼近高潮,通过这种停顿来表现翠喜坚定却无奈的心情,同时也有内心里是要活命的情绪:所有的苦难你都要忍着,因为最重要的是要活着(见谱例3-2)。

谱例3-1

谱例3-2

中国传统音乐在音乐发展手法中主要表现有“叠、变、扣、集、拆、对、垛、合、解、滚”十种。⑬其中,“垛”是指将旋律乐思或乐句按一定规律进行重复或片段重复。

在第23小节使用的重复音(见谱例4)即采用了“垛”的手法,辅以休止节奏,生动地刻画了翠喜对于“有钱的大爷”的痛恨。谱例1也是“垛”的一种变化发展形式,在保持大体一致的节奏下,进行旋律上的变化模进,增强语气。

谱例4

(二)和声对翠喜形象的塑造

五度复合和声一直是金湘先生创作中的标志性和声手法,该手法在金湘先生的作品中体现出了更逻辑化、功能化、风格化的特点。

所谓五度复合和声,是指在五度相生基础上而产生的纯五度复合结构和声。具体来说,是指两个或两个以上纯五度音程采取纵向结合的方式构成的复合性和声。五度复合声可以分为五正声、七声性和现代性五度复合和声三种。在该唱段中,对于五度复合和声的运用主要体现在五正声纯五度复合和声和七声性纯五度复合和声。

1.五正声纯五度复合和声

谱例5-1(第8—9小节)

谱例5-1中所示和弦属于F宫系统范畴内的五正声纯五度复合和弦。“五正声纯五度复合和声是最为狭义的纯五度复合和声,体现了民族音乐五声调式的特性,以五正声作为纯五度复合的音高基础,并限定在两个纯五度之内进行复合。”⑭由于五度复合性和声的独特性,所以,如果依然只是采取西洋传统和声中最常见的转位标记法并不适宜。这里所采取的标记法是黎英海先生在《汉族调式级其和声》中所论述的方法:和弦根音的标记属于五声音阶的阶名标记,用大写罗马数字来表示纯五度复合的具体次数,和弦标记之后附以阿拉伯数字表明此和弦属于变位和弦,而阿拉伯数字则表示和弦根音和低音之间的音程度数。⑮

2.七声性纯五度复合和声

“民族七声纯五度复合和声是体现正声(雅乐)调式、下徵(清乐)调式或清商(燕乐)调式等七声调式特性的和声。”⑯谱例5-2中所示为建立在C宫清乐调式中的七声性纯五度复合和弦。

谱例5-2(第59小节)

在歌剧《日出》中,作曲家使用了大量的纯五度复合性和声来进行写作。如序幕中《夯歌》的第50—53小节和《黑三之舞》中的第35小节,两个纯五度之间采取了以小二度关系复合的现代性纯五度复合和声。此类运用在金湘先生其他音乐作品中也比较常见,如交响合唱《金陵祭》和歌剧《原野》的序歌、序曲等。

五度复合性和声纵向上突破了单一调性的局限性并极大地丰富了和声色彩;在横向的和弦序进上,由于复合性和声造成的泛调性音响效果也大大增强了音乐张力。这也是现代作曲方式中打破传统调式调性思维束缚的一种体现。⑰

(三)配器写作对翠喜形象塑造

金湘先生在创作歌剧时,经常将中国传统民乐器移植到管弦乐队的写作中。如他在《原野》和《楚霸王》两部作品中对于某些乐队段落的处理,不但有对民族打击乐器的单独使用,同时也将民族打击乐独特的音色和节奏特点融入到交响乐队当中,在刻画人物的同时也使音乐极富个性特点。⑱

在歌剧《日出》中,作曲家采用了将民乐器直接使用在管弦乐队中的方法。就《我的妹子哦》而言,作曲家则在管弦乐队中加入了琵琶(使用位置:第33—45、49—54、75—96小节)和二胡(使用位置:第8—32、44—54、64—73、83—96小节),使用这两种音色来烘托翠喜悲凄的一生。

民乐器在歌剧中的使用,除了具有塑造人物的作用外,也起到了营造戏剧场景的作用。在歌剧《日出》中,作曲家使用二胡和琵琶作为主奏乐器来代表妓女们这个群体。翠喜的唱段作为妓女之歌的顺延,且戏剧场景同样发生在妓院中。在配器中,作曲家也延续了二胡和琵琶的使用,这样的配器手法既起到了塑造人物的作用,也与戏剧场景的营造相吻合。

谱例6-1(《我的妹子哦》总谱第11—17小节)

谱例6-1中,作曲家使用二胡加强人声旋律,二胡中低音区独特的音色为翠喜的人物刻画画上了浓墨重彩的一笔。同时,为了平衡色彩性乐器与整个管弦乐队之间的音响平衡,作曲家在此处有意弱化了乐队的声音比重,仅用弦乐的分奏和管乐独奏点描的形式进行烘托,音乐情绪高度统一。

谱例6-2(《我的妹子哦》总谱第41—48小节)

谱例6-2使用了琵琶与二胡音色交替的手法来加强旋律声部,两种音色瞬间的叠合和音色交接也推动了音乐的发展,应和了音乐渐强的趋势。

三、与剧中其他人物形象塑造手法的比较

对于翠喜音乐形象的塑造,在歌剧《日出》中是明显区别于其他人物塑造的。原因有三:

(一)边缘化人物与主流人物形象塑造的差异

在歌剧《日出》中,对于戏剧人物的描写可以大致分为两类。一类是以陈白露、诗人、潘月亭等为代表的“主流人物”;另一类是以顾八奶奶、胡四、小东西、翠喜、妓女们、黑三们等为代表的“边缘化人物”。

在剧中,这两类人物在音乐形态上的刻画也有着明显的差异。主流群体人物的唱段以西方传统正歌剧的方式为主,奠定了正歌剧的基本风格。在唱腔旋律的设计上,也更贴合美声唱法的旋律走向,旋律本身并不带有明显的民族化特征。

而对于边缘化人物的描写,则具有强烈的中国传统音乐风格。如对于顾八奶奶、胡四两个人物形象的塑造,作曲家使用了戏曲说唱的形式来进行创作;妓女们的形象塑造则使用了江南小调的旋律风格等。

这两类人物形象的塑造在唱腔旋律上可以明显的区分,但作曲家通过乐队的伴奏织体、民族器乐的使用,以及五度复合和声的使用,又将这种唱腔风格上的区别,通过其他因素的融合和平衡在听觉上统一了起来,确保了整部歌剧的完整性。

(二)边缘化人物形象塑造的差异

虽然在剧中对于边缘化人物的形象塑造,在宏观的音乐设计上属于同一类型,都使用了显性的中国传统音乐元素;但由于人物性格的不同,作曲家也赋予了他们截然不同的音乐内涵。如前文中提到的胡四和顾八奶奶都是从一个反面讽刺的角度进行形象塑造的。胡四,一个被顾八奶奶包养的“小白脸”,且被人称为“不男不女的怪物”;顾八奶奶,一个俗不可耐、粗恶透顶且丧失了自身思考能力的妓院老鸨。作曲家用戏曲唱腔来描绘胡四,顾八奶奶的唱腔极少,以戏剧说唱为主,仅有的唱腔是由胡四的戏曲唱腔中衍生出来的,与文学剧本中所塑造的人物形象极为贴合。

黑三们则使用节奏化、音节式的处理方式来描绘他们简单、粗暴的男性形象;妓女们的形象在音乐上则用欢快明朗的江南小调旋律来代表。

以上这几类边缘化人物的描写,作曲家都使用了直接套用或借用传统音乐唱腔元素,整个音乐形象属于外放、显性的特点。小东西、翠喜等女性边缘化人物的描写,作曲家都使用了柔化的、延绵且更加内敛节制的音乐风格、表情特征;虽也带有强烈的民族化旋律特征,却不似前几类边缘化人物那样直接。

(三)女性边缘化人物塑造的差异

将剧中的边缘化人物进行细化,可以清晰地发现一个特点,虽然在宏观意义上,每一大类人物的音乐特点具有共性,但细致到每个人物身上,则都分别具有独一无二的细节特征。

陈白露,在剧中作为女主角,在角色划分上被归为主流群体。但从宏观的社会意义上看,她也与翠喜、小东西一样,被现实推进了一个悲剧的深渊,跌入了被社会所不齿的边缘化群体旋涡中。陈白露原本是一个独立且自信的女性,但是历经挫折打击,终敌不过黑暗现实生活的浮华诱惑,放弃了自己原本追求和恪守的独立精神,转而开始自我封闭,出卖自己的肉体和灵魂。严格意义上来说,她不属于舞女、娼妓或姨太太中的任何一类,但又游走在每种身份角色的边缘。陈白露的悲剧除了是一个妥协于堕落、妥协于现实的个人悲剧以外,也是女性因追求自我解放失败而被边缘化的悲剧。⑲

在相应的音乐形象塑造上,陈白露(女主角)的两首主要独唱咏叹调《你是谁》(上部“曲二”)和《诀别》(下部“曲十二”),分别置于全剧的首尾部分。两个唱段是由同一主题进行的性格变型发展而来。前者表现主人公在享受生活安逸与欢乐的同时,心中又带有一丝惶恐与不安;后者则是在“好戏收场”后的凄绝与悲凉。前者多运用节奏顿挫来表达女主角追求欢乐时的不安;后者则多用长线条的旋律音调来抒发女主角内心的痛苦与绝望(谱例从略)。

小东西本是一个年轻、不谙世事的小女孩,却被黑三、金八等人推向了生命的末路。她原本还怀着与命运抗争的勇气和激情,但却被社会所“遗弃”,不断地被残酷的现实所鞭挞。最终,她选择带着满身的伤痛和满心的疮痍结束了自己的生命,离开了这个冰冷的世界。

在音乐形象的设计上,小东西的唱段,以及与陈白露、诗人三重唱《我想有个家》(上部“曲十三”),在琵琶的伴奏下,小东西平易质朴的旋律娓娓道来,让人心生怜悯(谱例从略)。

翠喜的形象则不同,在文学剧本中,翠喜所占篇幅并不多,但字里行间透露出的翠喜虽已对世界不再抱有任何希望,但心底还残存着一丝人性的善良。她认为人不过都是“贱骨头”,就算是怕挨苦,日子却还是得过下去,别无选择。她一次又一次拼劲全力地保护着小东西,教小东西如何在这炼狱般的现实中隐忍地活下去。

尽管在外在形象塑造上,翠喜也是个被异化的对象,但是她残存的悲悯之心无疑也是对当时那样一个将人性扭曲异化的社会的无声控诉。

基于此,在翠喜唱段的设计上,作曲家通过五声化的旋律组织方式、唱词的设计、乐队配器的选择等手法,将翠喜的性格特征融入其中,节制却有力量。听众可以通过这一咏叹调感受到翠喜从企图挣扎到认命,最后到麻木的心理变化,有着极强的戏剧张力。

四、《我的妹子哦》的戏剧功能

咏叹调在歌剧中的作用类似于戏剧中的独白,是歌剧人物抒发个人情感的一种主要音乐手段,集中且鲜明的表达着人物特征。作曲家通过深沉的女中音音色,塑造了这位带有浓厚的乡土气、饱经沧桑的妓女翠喜。

同时,这首咏叹调位于整部剧的结构中部,起到了一个承上启下的作用。翠喜作为陈白露和小东西两者间的一个过渡者,她既没有资本和能力像陈白露那样可以游刃有余地游走在上层社会,与达官贵人们推杯换盏;也丧失了小东西那种年轻人想要与现实抗争的激情和勇气。在原著剧本中,翠喜和小东西作为底层妓女中的代表,实则也代表了在男权社会下底层妓女们的两种境遇。她们或为家庭所迫,或被恶势力夺去了自由,不得已成了妓女。她们也呈现了两个年龄层面上妓女们所具有的不同心态。翠喜在如小东西那般青春年华时,想必也像小东西一样,不甘于屈从现实,苦苦挣扎;而小东西如果活下去,也会落得像翠喜一样人老珠黄,麻木得只为活而活。

因此,将翠喜的唱段放置在下部“曲二”的结构位置,也在音乐结构上体现了文学剧本中所具有的戏剧推动作用。通过翠喜的独白来引出后续剧情,强化女性边缘化人物在剧中所体现的悲剧性色彩。

结 语

在歌剧《日出》中,金湘先生用极具民间艺术风格的音乐语言来描绘这些社会底层的小人物,带有极高辨识度的写法使这些边缘化人物有了自己个性化的特征。

通过前文的分析,可以看出在歌剧《日出》中对于女性边缘化人物的描写有以下几个特征:

第一,将原本文学剧本中的人物描写转化成为高度凝练的唱词,使其符合歌剧这种表演形式。

第二,根据不同的社会地位、角色和人物性格的设定,配以相匹配的音乐性格和表情特征,细节变化丰富。

第三,民族化音乐语言的使用,使女性边缘化人物群体与主流群体被区分开来,使人物间的关系在音乐上有了一种群体性的统一感。

综上所述,金湘先生在歌剧《日出》的创作中,除为每位戏剧人物创作音乐、将话剧形式转换为歌剧形式外,还在更深一步的人文层面有着独具匠心的设计和规划。这也使音乐不仅仅停留在以一个旁观者的视角对人物形象进行简单意义上的表层描摹,更多的是走进这个人物的内心,以一种更深化、更具有人文关怀的视角去进行创作。

曹禺先生和金湘先生以各自不同的方式诠释了同一批边缘化人物,使这些原本不起眼的小人物有了更强的生命力,也使观众注意到这些本不起眼的小人物,并因此引发了一些思考。也正是因为有了这样的创作初衷,歌剧《日出》成为文学作品《日出》的又一成功且独具魅力的舞台表现形式。

注 释

①曹禺(1910—1996),原名万家宝,中国现代话剧剧作家。《日出》,话剧剧本,四幕话剧,曹禺作于1935年。

②陈凤洁《严歌苓的“边缘化女性人物”书写》,广西师范大学2013届硕士学位论文。

③同注 ②。

④杨凤、田阡《性别政治下的女性发展边缘化》,《思想战线》2006年第1期。

⑤金湘(1935—2015),浙江诸暨人,作曲家、指挥家、音乐评论家,主要作品有歌剧《原野》《楚霸王》《杨贵妃》《热瓦普恋歌》《日出》,琵琶协奏曲《琴瑟破》、交响大合唱《金陵祭》、交响音画《塔克拉玛干掠影》等。

⑥歌剧《日出》,国家大剧院原创歌剧,改编自曹禺《日出》,由金湘作曲,万方编剧,吕嘉指挥,作于2014年至2015年,2015年6月19日首演于国家大剧院。

⑦该剧唱词由编剧万方根据原作改编。

⑧曹禺《日出·跋》,见《曹禺选集》,人民文学出版社2001年版,第392页。

⑨同注 ⑧。

⑩同注 ⑧,第301页。

⑪张卓《金湘教我唱翠喜》,《歌剧》2016年第2期。

⑫篇幅所限,谱例3-2有省略。

⑬袁静芳《乐种学》,华乐出版社1999年版,第85页。

⑭魏扬《五正声纯五度复合和声的和弦体系》,《音乐研究》2014年第1期。

⑮标记方法参见黎英海《汉族调式及其和声》,上海音乐出版社2001年版,第129页;刘学严《中国五声性调式和声及风格手法》,时代文艺出版社1995年版;樊祖荫《中国五声性调式和声写作教程》,人民音乐出版社2013年版,第24页;桑桐《五声纵合性和声结构的讨论》,见《和声的民族风格与现代技法》,人民音乐出版社1996年版,第306页;魏扬《五正声纯五度复合和声的和弦体系》,《音乐研究》2014年第1期。

⑯同注 ⑭。

⑰杨金子《歌剧〈日出〉中的中国传统音乐元素》,《中国音乐》2016年第2期。

⑱金湘《困惑与求索——一个作曲家的思考》,上海音乐出版社2003年版,第317页。

⑲杨馥菱、杨镇《论〈日出〉中女性人物的悲剧》,《山西大同大学学报》(社会科学版)2012年第2期。