分类管理下民办高校外部教学质量保障体系的创新研究

许韵聪 刘德坤 卞 晗

(黑龙江工商学院,黑龙江 哈尔滨 150016)

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和新的《民办教育促进法》的颁布,推进了我国民办教育分类管理的上层设计的完成,同时也对民办高校分成两类管理即营利性与非营利性,这是促进民办高等教育健康可持续发展的前置条件,也是加强民办高校外部教学质量的重要举措。实施分类管理使得民办高等教育的发展更加规范,这就必然导致其外部教学质量保障也应有所转变。由此可见,我们在重视民办高校外部教学质量保障的同时更应突出分类管理的必要性,创新外部教学质量保障体系,提供高质量的教学服务。

一、分类管理下民办高校外部教学质量保障体系构建

所谓营利性与非营利性民办高校分类管理,具体指政府相关部门根据高校盈余情况,所进行的不同形式的分配过程,将民办高校分成营利性民办高校和非营利性民办高校两类,规定了这两类学校的资产所有权、税务处理、许可证登记等方面。分类管理制度是未来民办高等教育是我国教育范畴的前瞻性的体制创新,也是一系列教育管理制度的重新整合,更为未来民办高等教育持续、稳健发展奠定了基石。

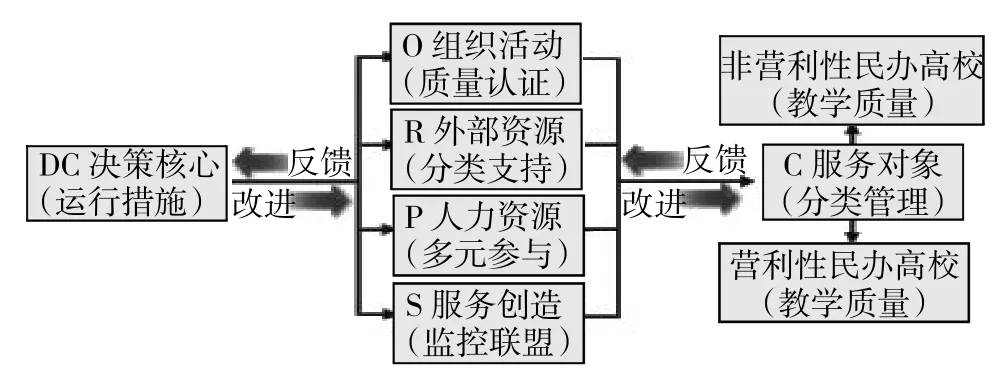

CORPS 模型是由台湾管理大师司徒达贤最早提出,CORPS 模型主要是对非营利组织的经营治理进行研究。“CORPS”的来源就是五个英文字母缩写的组合,这五个字母组成了非营利性组织治理中的五项基本要素:C(Clients),服务的具体对象;O(Operations),业务运作中创造的价值,主要包括组织和规划;R(Resources),财产实力与实物资源,也包括提供这些实物和资源的人;P(Participants),人力资源,包括专业人员与非专业自主人员;S(Services),所提供的服务质量和创造价值。通过将借鉴CORPS 模型,将该模型与分类管理的思想相融合,在该思想的指导下构建科学有效的民办高校外部教学质量保障体系,(见图1)

图1:分类管理下民办高校外部教学质量保障体系

服务对象(C)指分类管理下的非营利性民办高校与营利性民办高校。

组织活动(O)指质量认证,建立多方分类管理下民办高等教育质量认证。

外部资源(R)指高校所具有的基于外部的资源。

人力资源(P)指主要负责执行非营利组织内各项常规工作,兼顾辅助组织的整体运行的非营利组织活动的参与人员。

服务创造(S)指通过组织运作所提供的具有价值的活动内容。即能构建一个分类管理下的质量保障监控体系。

决策核心(DC)作为保障体系中重要的内容,通常是整个体系有效运行的保障,与C、O、R、P、S 五者之间都有密切的关系。

该体系能够有效突出高校的分类化价值,并通过分类管理的标准,衡量高校不同办学主体间的关联性及效益性,进而使不同利益主体在意见交换中,实现对管理质量的认同。由于分类管理能够将民办高校作为质量管理的重心,能够将政府扶持融入到院校的教学工作中,因此可以有效提升高校的行政管理质量及对政策的响应效能。同时也能够体现分类管理在教育体系中的价值,是人才培养工作逐渐量化,提升了教职员工对人才培养工作的质量意识。

二、分类管理下民办高校外部教学质量保障体系的探析

1、在服务对象(C)方面民办高校应明确区分营利性与非营利性

非营利性民办高校:属于民办非企业单位或事业单位。具体特征主要表现在以下两个层面,首先在法人属性层面上,需要高校法人在编委或民办部门进行登记,并依据我国现有的法律,提供相应的办学资质与办学手续。其次,在收益层面上,除去基本的经济利润,其余资金应全部用于高校建设。

而盈利性民办高校:主要指以盈利为目的的高校,在课程设置层面上,拥有较大的灵活性与自由性,能够根据我国社会市场经济的需求,开设相应的科目。然而在经济收益层面上,教育收益主要满足投资人的投资需求,结余部分,才投入到高校自身的建设中。

2、在组织活动(O)方面应建立分类管理下的多种认证质量的标准

质量标准的制定与质量目标相互促进,一方面质量标准需要依据质量目标指定,另一方面质量标准可以用来衡量质量目标的有效性。在分类管理制度下,各个利益相关者之间的利益要求是不同的,所以在制定质量标准时,要多元化的考虑,需要一系列的教学质量管理规范,来配套分类管理质量标准下的专业建设标准、课程建设标准等。

3、在外部资源(R)上应分类支持民办高校持续发展

政府应出台一系列不同的配套政策,使其具有差别化,并且有效实施。首先要帮助举办者在办好学校的同时,尽可能地降低成本,例如,政府可通过发放政府补贴、政府购买服务、设置奖励、税收筹划等方式减轻教育服务压力。其次,在分类管理新政策下,一方面要非营利性与营利性民办高校在财税政策、土地使用、减免税等方面给与不同的政策扶持;另一方面社会投资应该利用市场机制进行引导,增强教育投入。

4、人力资源(P)方面应建立社会多元利益相关者参与的教学质量保障

不同的外部间接利益相关者,通常情况下他们虽然不直接参与学校的质量管理,但他们也关心学校的发展、人才培养、学生就业状况、科研成果、社会评价等教育教学质量。对此作为高等教育保障主体的政府,应将原来直接参与的角色转换到宏观管理的角色,其工作重点应更多地放在管理职能、制度体系的深层次变革以及组织的监督上。从宏观方面调控和引导非营利下民办高校与营利性民办高校的办学质量和发展方向。

5、在服务创造(S)方面构建分类管理下的民办高校区域教学质量监控联盟

分解民办高校教学质量监控体系的职能,有序化、合理化地开展各项监控工作,依据分类管理制度要求,在政府部门主导下,建立区域非营利性与营利性民办高校教学质量监控联盟委员会。区域教学质量监控联盟委员会在对各校资源进行统筹的基础上,形成区分营利性与非营利性民办高校的教学质量监控职能,设立协会制的评估机构。

三、分类管理下民办高校外部教学质量保障体系有效运行的措施

1、变革分类管理下的教育质量观念

正确认识营利性与非营利性民办高校的含义。要想解决我国民办高等教育发展中的瓶颈问题,分类管理要与时俱进,不能过激的改革。因此,各个利益相关者都应更新教育观念,首先要以大众化阶段的高等教育质量观为出发点,在此基础上营造观念氛围。目前的民办高校无论是营利性的还是非营利性的,其配用目标都是应用型高校,但他们的教育质量标准与研究型大学、教学型大学是有区别的,因此要建构多元化质量标准的高等教育质量保障体。

2、进一步完善分类管理下的民办高校相关规制

为深化落实教育领域综合改革,需要从法律层面进一步完善民办高校教学质量的外部保障制度。在分类管理体制下,首先应当明确营利性民办校与非营利性民办高校的区分标准。另外,这些标准应予以细化,便于操作。其次,需要界定好营利性与非营利性高等教育的边界和政策。

3、构建民办高校教师权益保障体系。

分类管理制度下,政府要采取有效的方法和措施,落实民办高校教师的合法权益。从民办高校类型以及教师的职业特点出发,合理分担民办高校教师社会保障制度,提高教师待遇,尤其要保障非营利性民办高校教师的待遇。制定相应的配套实施细则,如职称评定、住房公基金、养老保险、福利方面的待遇等制度,同时也要考虑到民办高校教师退休后的日常生活,以使他们消除后顾之忧,安心投入工作。

4、分类支持民办高校持续发展

分类扶持应是帮助举办者办好学校,做好后勤工作。分类管理后,政府在政策上应支持所有民办高校,但政府应让不同法人类型的举办者获得真正的实惠,所以,政府应制定不同的对应政策,对其使用不同的政策激励,从而让分类管理政策真正得到推行。在实务中政府可通过一系列激励措施和政策进行扶持。

5、建立分类管理下的持续改进系统

首先,可以利用互联网技术建立一个开放式互通的反馈信息平台,用于反馈各保障职能实施情况。其次,政府应给予高度重视,形成分类管理下民办高校外部教学质量保障的持续改进机制。最后,成立相关组织机构负责外部教学质量保障改进工作的管理与评审工作。

推进分类管理下的民办高校外部教学质量保障体系构建,是一项面广、复杂的系统工程。将分类管理的思想与CORPS 模式融合,构建科学有效的民办高校外部教学质量保障体系,形成外部质量持续反馈与改进,该体系的实施,为分类管理下民办高校外部教学质量保障的提升和民办高校可持续发展提供了有效的途径,是健全我国民办高校管理体制、促进民办高校健康可持续发展的重要举措。