平阳窑的“前世今生”

创于上古 产于尧都

清代以前,关于平阳窑的最早记载见于《大明一统志》,卷二十:平阳府,“土产瓷,霍、吉、隰三州及临汾、赵城、汾西、岳阳、河津五县俱有窑。”

清代兰浦著《景德镇陶录》记载:“平阳窑亦西窑也,平阳府所烧。唐宋皆陶,有砖窑,大而容器多;有土窑,小而容器少。”该窑所处的地理位置和条件相当优越,附近有丰富的瓷土资源,交通便利,经济繁荣。可见,平阳窑早已是北方古代著名瓷窑,也是山西南部规模较大,烧造水平较高的重要窑场。

根据窑址考察及相关资料研究,平阳窑窑址在山西省临汾市尧都区金殿镇龙祠东北至山根 2 平方千米范围及峪里村一带,距尧都区约 4 千米。

1980 年出版的《简明瓷器词典》载:“平阳窑,唐代重要窑址,在今山西临汾,其产品胎色较白,但釉欠细润。”20 世纪 50 年代,北京故宫博物院冯先铭、李辉炳两位专家在龙祠村龙泉源滩一带对窑址进行考察,经研究考证,在唐代,龙祠一带制瓷业已经具有一定规模,烧造技术已达到较高水平。

发展于宋 展现辉煌

宋代属于平阳窑的快速发展期,品种丰富。由于宋代有“斗茶”习俗,上行下效,因此宋代烧制的黑釉油滴、兔毫窑变类茶盏是该窑口的代表产品,在釉、胎、器形方面具有相当高的水平。当时所生产的油滴曾进贡皇宫,是该窑辉煌成就的见证。在平阳窑油滴釉面上,可以看到许多橘黄色光泽的小圆点,形似水面上漂浮的油滴,大小不一,是平阳窑特有的装饰。

除了这种“红油滴”外,还有“银油滴”、兔毫以及鹧鸪斑等窑变类茶盏,均十分精美。

金代平阳窑钧瓷达到鼎盛,胎质细密,大部分为土黄色或灰白色胎质,独具特色的地方是在釉层下布满密密麻麻的白色小珍珠一样的效果,这是其他窑口钧瓷未见的。金元时期,由于制酒业的发展,酒具也是这个窑口的主打产品。其中,元代酒器类梅瓶及酒瓮,肩部大部分刮釉漏胎,还烧制黑釉小执壶、灯盏及划花、剔花、刻花文字瓷枕,白釉和白地黑花盘碗多采用刮釉支烧。

元明时期,临汾一带生产的琉璃器也很有名气。明朝平阳窑生产的以紫色、孔雀绿、孔雀蓝等色彩为主的珐华器驰名全国。至明中期后,位于龙祠西北的峪里村烧瓷事业开始兴旺发达起来。所烧黑釉产品胎质细腻,釉质乌黑光亮。峪里村不仅烧制平阳窑的传统品种,还增加了不少新品种,如清末民初的白釉蓝花瓷,黑釉、蓝釉剪纸漏花瓷,黑釉贴塑荷花大缸,黑釉多层灯盏等。

20世纪八九十年代,随着改革开放的春风,五小工业蓬勃发展。临汾及周边县市大力发展煤、焦、铁产业链,城市扩建急需大量耐火砖、地面砖、瓷管等建材,这给不太景气的峪里窑带来了千载难逢的机遇。因峪里窑满足不了当时的需求,于是窑主们又在峪里山外309 国道两边建了许多新窑。1 300余年从末停烧的平阳窑,到20世纪最后几年,由于污染严重,随着国家投资政策的调整,相继关停。因为没有了市场需求,峪里窑随之停烧,峪里窑终于走完了它最后的里程,这也是平阳窑最迟停烧的一个窑场。

平阳窑由唐代的斗茶之始,到宋代的斗茶之盛,反映了中国瓷茶文化的源远流长。平阳窑在宋代的油滴、兔毫釉茶盏产品,不失为中国茶瓷文化中的一支奇葩。有关平阳窑的记载不多,但平阳窑散落的大量瓷片及民间保存的珍贵瓷器,足以彰显昔日平阳窑的辉煌。

技艺高超 品种多样

据窑址考察及有关资料,平阳窑烧造品种以黑瓷、白瓷为主,兼烧钧瓷和青黄瓷等,器型以碗、盘、罐、枕等器物为多。其中,黑釉瓷器釉面纯黑且亮,古朴端庄,黑瓷发色漆黑或黑中泛蓝,有的饰铁锈斑,窑变油滴的烧造水平较高。白瓷多为粗胎,施化妆土,釉泛黄。

黑釉器物中有两种碗为典型元代造型,一种直口碗,数量较多,直口部分长约10多毫米,中间内凹,直口下内收,釉漆黑而光亮,有的釉面呈油滴。同样造型的碗还有酱釉品种,釉色纯正,从断面看胎呈黑色。另一种为直壁浅式碗,足微外撇,为北方常见的碗式之一,胎较厚,釉亦很光亮。白釉盘、碗有的里心有印花装饰,白地黑花盘内壁饰三朵太阳形花纹。此外,有折沿盆,沿上有三周弦纹。碟,口呈酱色,以下為黑色。各式罐,有直颈、圈口、双系等数种造型,有的肩部有梅花形凸点纹。瓶有葫芦瓶、梅瓶,梅瓶多采用肩部刮釉支烧。

器型工整 装饰丰富

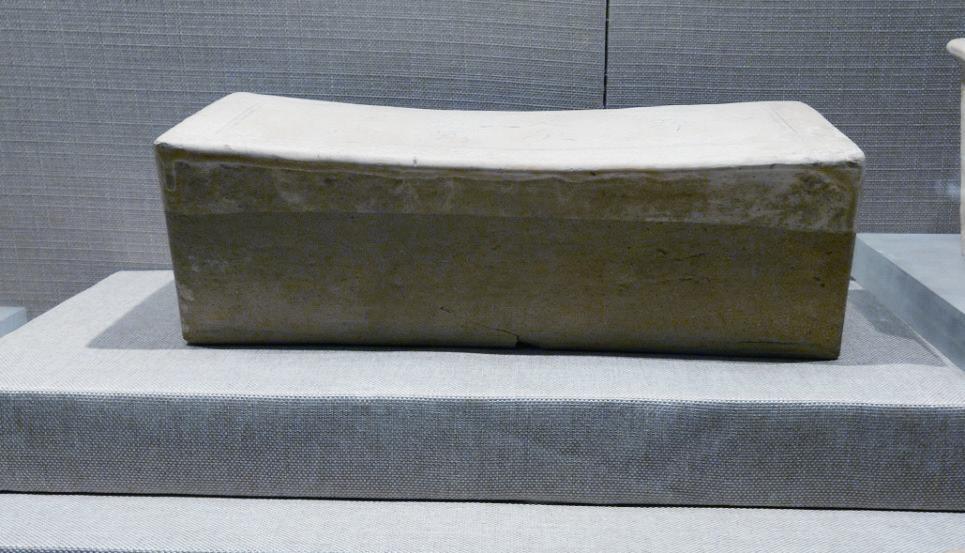

平阳窑器型工整精美,装饰技法丰富多样,有刻花、剔花、划花、彩绘等,戳印黑花装饰技法新颖,独具风格。当时平阳窑的标志性产品是元代瓷枕,瓷枕有腰形、长方形等几种。长腰形的枕特征明显,方形枕较长,分长方或长方抹角两种,枕面双线框内一般刻有诗文或花卉纹饰。

平阳窑黑釉窑变结晶釉产品有兔毫釉、油滴釉,釉变丰富多彩,美轮美奂,体现了平阳窑在黑釉装饰多样性方面的成就。

《中国古陶瓷图典》记载:“北方地区的定窑、耀州窑、鹤壁窑、平阳窑也发现过油滴结晶釉标本,平阳窑为多。”油滴,古称“滴珠”,是一种在高温下生成的片状结晶釉,斑点大小不一。这种油滴多呈金色或银色光泽,衬以黑色的釉面,似夜空上洒满了点点繁星。油滴釉碗是平阳窑的代表产品,漆黑的碗面上散布着银色的星点,美妙神奇,令人叹为观止。

在平阳窑瓷器中,兔毫釉是另一种与油滴釉交相辉映的黑釉瓷器。兔毫釉,为黑釉结晶釉品种之一,因其在黑釉或裼色釉层中透射了均匀细密、状若兔毫的自然结晶釉纹,故名。其形成的釉纹机理与胎釉有关,由于瓷土含氧化铁成分高,在高温烧制过程中,釉受热产生的气泡将熔入釉中的铁微粒带至釉面,当温度达到 1 300 ℃以上时,釉层流动,富含铁质的部分就流成细长似兔毫的条纹。兔毫釉因呈色不同,又分为金兔毫、银兔毫等。平阳窑兔毫釉器物,黑瓷釉面呈现形如兔毫一样美丽的纹理,毫毛颜色由深渐浅,由密渐疏,均匀细密,精美绝伦。

不断研究 还原古艺

平阳窑不失为中国茶瓷文化中的一支奇葩,但万事万物的发展一般都会经历从初生到衰落的变化,走入当代的平阳窑,无论是精美的器皿,还是散落的瓷片,这背后的故事,见证了平阳窑上千年的历史。

平阳窑生产的瓷器稳重质朴,反映了当地特色与文化。如何能够还原古人的制作工艺、胎釉配方、窑炉烧制的控制,是一件很困难的事。只有不断对古平阳窑址进行考察,不断采集不同的胎土、釉土进行反复的配制与烧制试验,才能慢慢地取得一些经验。

平阳窑制作过程中采用的是纯天然的山西黄土作为黑釉的主要原料,进行自然原矿土釉配制,与红陶土制成的陶胎相结合后具有双气孔结构,透气性好。经实用检测,自然土釉单杯的材料中富含钾、镁、钙、铁、锌等多种对人体有益的微量元素,自然的做法因符合自然规律因此在材质以及使用时具有软化水质的作用。同时采用山西传统煤烧方式,煤炭中的有益元素也能起到补充作用,烧结温度高,声音清脆,结实耐用,变化丰富。

传承历史 创新发展

平阳古都是华夏文明的主要发祥地,有着丰富的文化底蕴和内涵,三源文化(指以丁村古遗址为代表的人类文明之源,以陶寺遗址、尧庙、尧陵等为代表的中华文明之源,以晋侯墓等为代表的三晋文明之源)源远流长。开发具有地域文化特色的陶艺品,既可以满足社会需求,又可以传承文化精神,提高城市文明和品位,提高人们的精神和物质生活。许多优秀的传统文明正在慢慢遗失、消亡,挖掘和恢复传统陶瓷工艺是我们的责任和义务,传承文明之光是我们的历史使命。

经济的发展促使人们开始对精神和情感的更多追求,陶瓷作为一种文化的象征已经为广大群众所接受和关注,城市文明也离不开众多的艺术设计和创造,陶艺作为其中的一个元素发挥着不可缺少的作用和意义;而对其的研究和开发已经不容轻视和观望,一定要发挥地方优势和地域特色,充分展现城市文明的自身建设,挖掘并弘扬优秀传统文化,体现现代城市文明。因此,以传统器型作为研发的基础,同时融入北方的文化元素进行再设计,不断探索,这是传承人义不容辞的使命。

延伸阅读 山西著名老窑口

大同窑:位于今大同境内。始于金代,终于元代。大同西郊瓦窑村等发现瓷窑遗址,以烧黑釉器为主,兼有少量茶叶末釉,最具代表性的为剔花罐。

怀仁窑:位于今怀仁县境内。发现遗址有小峪、张瓦沟、吴家窑三处。始于金代,历经元明两代。烧瓷以黑釉为主,弦纹瓶及罐等器物胎体厚重,装饰有粗线条划花及剔花两种,有雁北地区特色。

浑源窑:位于今浑源境内。浑源窑建于唐代,烧白釉、黑褐釉、茶叶末釉等品种。金元时期窑厂扩大、品种增多。浑源古代瓷窑曾出土大量“镶嵌瓷”,证明过去被认为是朝鲜独有的“镶嵌瓷”,在中国古代也有烧造。

榆次窑:位于今太原孟家井。瓷窑创烧于金代晚期,元明时期达到鼎盛,规模宏大,到清朝晚期逐渐废弃。其白釉印花碗之碗心一圈刮釉的特点,具典型金代风格。

平定窑:位于今平定柏井村。始烧于唐,历经五代到宋,以烧白瓷为主,还烧黑釉器物,有印花、剔花盘以及北方习见的五角、六角纹盘碗等器。窑址与河北邢窑、定窑相距较近,瓷器造型装饰与两窑有共同之处。

交城窑:位于今交城境内。始烧于唐,以白釉产量最大,有盘、碗、壶等器物,宋代有发展,仍以白瓷为主,也有当时北方各瓷窑所习见的动物小雕塑;赭彩有呈橘红色者,其他地区极少见。

介休窑:位于今介休洪山镇。始烧于宋,历经金、元、明、清四代,宋代以白釉为主,受平定窑影响,碗盏里心留有三个细小支烧痕是其特征之一。金代烧黄褐釉印花器较多,器内多印花,富有介休窑特色。

霍县窑:位于今霍州陈村。以烧白瓷为主,用支钉垫烧,器内及器足都留有五个小支烧痕。明代曹昭 《格古要論》中所提及的彭窑仿古定器折腰盘,霍县窑遗址里遗留甚多,证实明清两代文献中的彭窑就在霍县陈村。

长治窑:在今长治县八义镇。烧瓷品种有白釉、白釉红绿彩、白釉黑花及黑釉四种,以白釉红绿彩绘碗最有特色,碗心及圈足都有五支烧痕。

除上述著名窑址外,山西历史上出现过的窑口还有蒲州窑、阳城窑、广灵窑、长子窑、壶关窑、灵石窑、襄陵窑、河津窑、吉县窑、乡宁窑、曲沃窑、翼城窑、夏县窑、赵城窑、沁源窑、静乐窑、寿阳窑、武乡窑、和顺窑、昔阳窑、河曲窑、保德窑、繁峙窑、定襄窑、马邑窑、五台窑、盂县窑、临县窑、天镇窑、隰县窑、浮山窑、蒲县窑等,遍布全省。