论晚清地方官书局兴起的文化逻辑

江凌

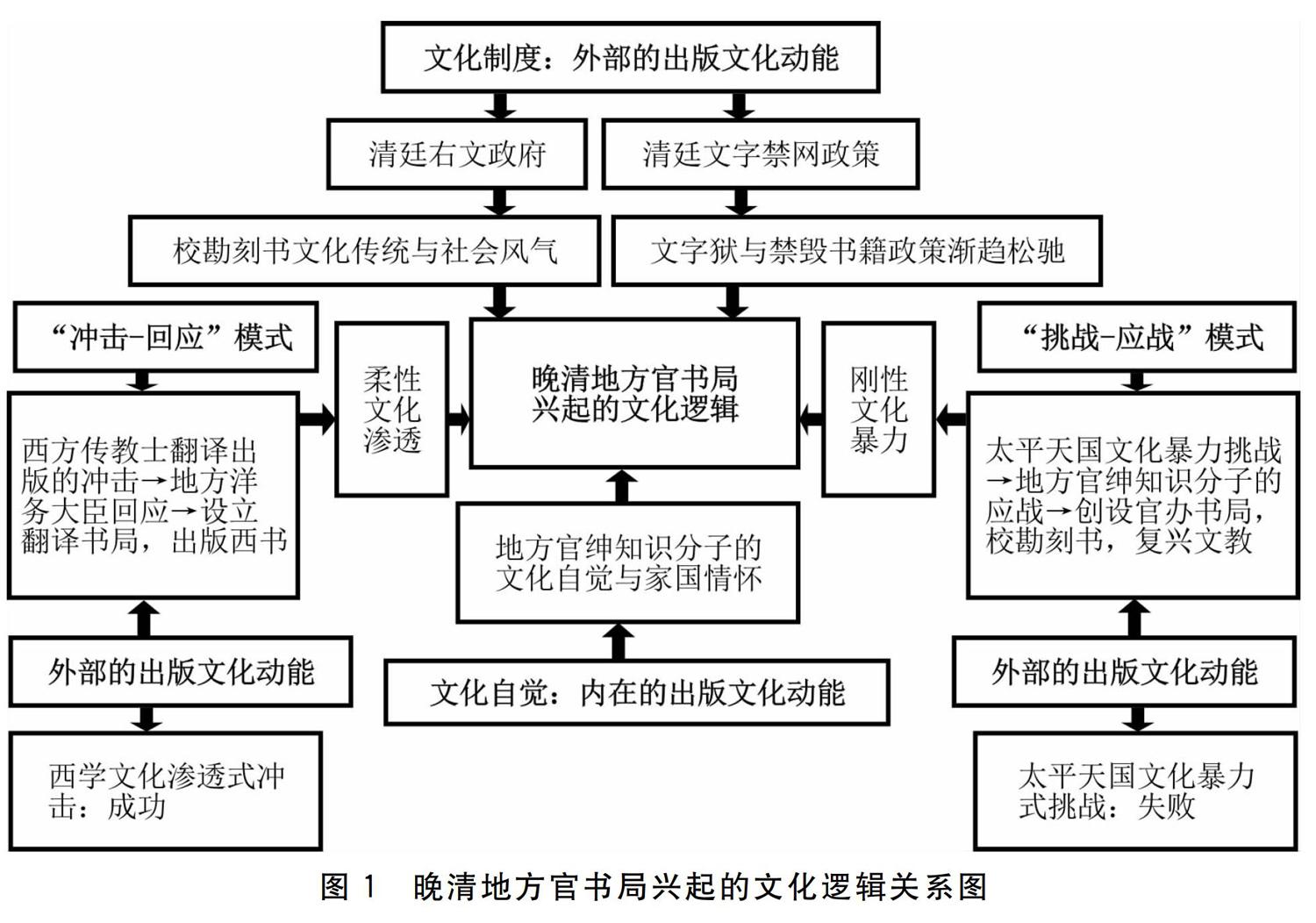

摘 要:晚清同光时期,由胡林翼、曾国藩、左宗棠、李鸿章等中兴名臣开其端,诸省督抚大吏倡其行或承其绪,职业经理人和校勘专家、刻工落其实,自下而上并受到清廷认可或饬办的官办出版机构——地方官书局的兴起,有其深层次的文化逻辑结构。清廷“右文”政策和中央出版机构示范下形成的校勘刊刻之出版传统和社会风气,以及晚清时期清廷文字禁网政策趋向松弛,是晚清地方官书局兴起的文化制度逻辑。在“挑战—应战”的文化生成与发展动力模式下,太平天国政权争夺文化统治权的文化暴力挑战和地方官绅知识分子的应战与“以暴制暴”;在“冲击—回应”的文化生成与发展动力模式下,西方传教士翻译出版西学书籍的文化柔性冲击和地方官绅知识分子设立编译书局、出版西学诸书的回应与接纳,这两者构成了晚清地方官书局兴起的外部文化动能。地方督抚、官绅知识分子的文化自觉与家国情怀,文化与社会责任,是晚清地方官书局兴起的内在文化动能。地方督抚、官绅知识分子校勘刻书的活态文化实践,则是晚清地方官书局兴盛的文化表征。

关键词:晚清;地方官书局;文化逻辑;文化自觉;家国情怀

中图分类号:K252 文献标识码:A 文章编号:0257-5833(2020)05-0152-16

作者简介:江 凌,上海交通大学媒体与传播学院教授 (上海 200240)

晚清地方官书局校勘、整理、刊刻中华传统文献,出版西学书籍,振兴文教,为保护和传承中华文化遗产,吸纳异域先进文化,捍卫中华文化秩序和文脉的连续性,在饱经风霜的晚清时局中为赓续中华文脉涂抹了一道亮色。所谓地方官书局,指晚清同光时期,由胡林翼、曾国藩、左宗棠、李鸿章等同治中兴名臣开其端,诸省督抚大吏倡其行或振其绪,职业经理人和校勘专家、刻工落其实,自下而上并受到清廷认可或饬办的官办图书出版机构。晚清地方官书局刻书总体上被誉为底本精良、校勘审慎、售价低廉,为维护晚清文化秩序、振兴文教、传承文脉做出了突出贡献,其刊刻的书籍常被称为“局本”。它的对象和范围包括:晚清同光时期,地方督抚大员、官绅倡行或设立的诸省书局以及翻译馆、编译书局等地方性官办出版机构。这一时期,30余家晚清地方官书局竞相延聘群儒,校勘群籍,及至甲午战争之后的近代民营出版业崛起之前,晚清地方官书局校勘群籍、中学与西学并重,刊书流布之富,校勘之精、影响之大,成为1860—1900年间中国近代出版业的主流。

目前,关于晚清地方官书局的研究文献,在史料整理与汇编方面,张静庐辑注的《中国近现代出版史料》张静庐辑注:《中国近现代出版史料》(第1—8辑),上海书店出版社2003年版。系统搜集、辑注、整理了近现代印刷、报刊、出版史料和相关论述文献,该系列涉及近代地方官书局的刻书出版活动,但史料分散而有限;宋原放主编的《中国出版史料(近代部分)》(1—3卷和补卷上、下册)整理了一些近代官书局创设缘由、过程及其演变,督抚、学政等官员奏章,地方官书局的出版和发行的规章制度,刻印书目汇编等方面的史料文献等等,内容丰赡,系中国近现代出版史料整理的一座高峰,于近现代出版、报刊文化史研究大有裨益。尽管目前有少量晚清官书局的论著研究成果,如邓文锋的《晚清官书局述论稿》、吴瑞秀的《清末各省官书局之研究》等专著,梅宪华的《晚清的官书局》、王晓霞的《晚清官书局三则问题考略》等论文,但这些研究的主要不足之处在于:一是研究视野比较局限,没有把晚清官书局出版现象放到晚清以来广阔的政治、经济、文化、社会背景中,从文化史、社会史角度加以考察和深入分析;二是研究模式单一化,沿用传统治史方法,局限于“产生—发展—兴盛—消亡”的历时性线性思维模式,缺乏共时性的综合考察;三是研究成果缺乏理论支撑,史料有余,学理性不足。

本文力图克服前人成果的研究局限性,把晚清地方官书局现象放在有清一代尤其是晚清时期广阔的社会文化背景中,批判性借鉴汤因比的“挑战—应战”模式、费正清等人的“冲击—回应”模式和葛兰西的“文化霸权(领导权)”理论,进行历史态、共时态相结合的立体性文化分析,试图揭示晚清地方官书局兴盛的文化逻辑和文化脉络。我们认为,晚清地方官书局的兴起有其深刻的文化逻辑,从文化制度、政策和清代校勘刻书的出版文化实践层面来看:一方面,在清廷右文政策和清廷振兴文教的政治、文化和社会背景下,清朝康、乾等皇帝和清廷中央出版机构率先垂范,搜罗、校勘、刻书,繁荣出版文化事业,在全社会形成了校勘刊刻之文化传统和社会风气;另一方面,清朝前中期的文字禁网政策与文化控制力,在西方传教士翻译、出版、传播西书和太平天国政权两种外部文化力量的冲击下趋向弱化,这是晚清地方官书局兴起的文化制度逻辑和社会文化背景。鸦片战争之后,西方传教士在一系列不平等条约的庇护下,在华享有翻译出版、传播西学的特权,他们所编译出版的西方宗教、科学、技术、制度等西学书籍,对传统儒家文化和旧学形成了冲击之势,中国开明经世派、洋务派学习和接纳西学,对西学的柔性回应是晚清地方官书局兴起的外部动能;太平天国军焚毁封建文庙和一切代表封建正统文化意识形态的孔孟儒学、诸子之书,挑战传统文化意识形态和文化秩序的文化暴力行为,以及晚清地方督抚大员、文人知识分子“以暴制暴”抵御太平军政权的文化暴力、维护传统文化统治秩序的应战是地方官书局兴起的直接外部动能;地方督抚大臣、士绅文人个体与群体文化自觉、家国情怀是晚清地方官书局兴起的内在文化动能;而地方督抚大员及其麾下文人知识分子校勘刻书的活态出版文化实践,则是晚清地方官书局兴盛的文化表征。

一、清廷示范下的校勘刊刻传统与文化控制力弱化趋向

有清一代,是文化专制政策下的文化大总结、大繁荣时代。清代前中期顺、康、雍、乾等历代帝王为笼络汉族知识分子、维护政治和文化统治秩序,实行“帝王敷治、文教是先”的右文统治策略,在稳定政局、繁荣经济的基础上,尊儒重教,科举选才,以文化意识形态和文化建设为主要统治手段之一,推崇程朱理学,兴学取士,促进社会文化风气養成,取得了明显成就。在全社会形成了耕读传家、重刻书藏书、兴文教的风尚。与此同时,康雍乾时代,清廷实行严厉的文字狱和禁毁一切异端邪说书籍的文字禁网政策。但随着中央官办出版机构趋向没落,西学东渐劲风趋烈,以及鸦片战争后西方传教士在一系列不平等条约庇护下享有出版特权的冲击,特别是在太平天国的文化暴力挑战下,清廷严密的文网逐渐松弛,这些因素为晚清地方督抚大臣自下而上设立地方官书局提供了文化土壤。

(一)文教是先:清廷校勘刻书的示范作用与文脉传承传统

盛世时代注重文化修典,盛世时代出版业趋向发达。清代自康熙朝以来,传承两宋以来的官刻、私刻和坊刻三大刻书系统,文化出版持续繁盛,形成了中央、地方官办机构与府州县学、书院、寺院、校勘家、藏书家、坊铺等完整的刻书体系。自康熙十九年(1680)殆至晚清,清廷内府武英殿是清代官刻系统中最悠久的出版机构,以刊刻钦定经史子集为主,旁及多学科、多种类书籍。据统计,仅康雍乾三朝,“内府刻的钦定诸书有:经部类27种、953卷;史部类79种、5738卷;子部类32种、12479卷;集部类19种、3410卷,共计157种、22580卷”。武英殿集全國之人力、物力、财力,在底本搜集与遴选、缮写、校勘、刻工、纸张、墨色、印刷、装订等环节力求完美,为各地方官办出版机构和家刻、坊刻提供了示范的“殿本”和仿效对象。“殿本书的共同特点是刻工精细,纸墨精良,不少品种采用上等开化纸,部分书板多色套印,美轮美奂,享有盛誉。”乾隆帝袭祖父之业,以右文之主自命,乾隆三十八年(1773)设立中央出版机构——四库全书馆,纂修《大清一统志》,编纂出版续“三通”、皇朝“三通”,修《会典》、《通礼》等,日不暇给。四库全书馆专门校勘、刊印《四库全书》,以底本精选、校勘精审、制作精良、刻印精美而成为清代中央官办机构刻书的典范。清廷中央出版机构的刻书精神、品质和书籍流布传播,引导和熏染了当时读书人校勘刻书、传承文脉的社会风气。一方面,地方官办机构纷纷效仿,刻印经史子集等传统书籍,传承中华文脉,比如,晚清同光时期兴起的地方官书局(包括编译书局)和西方传教士、民间出版机构,等等;另一方面,家刻和坊刻之风兴盛,蔚为大观。以家刻本为例,自康熙朝私人刻书解禁以来,“三百年来,刻书之多,超乎前代。考证校雠之学至乾嘉而极盛,校刻之书,多精审可靠”。逮至嘉、道、咸年间,封疆大吏和地方官宦多饱学之士,力倡校勘刻书之风。

(二)文字禁网:由严厉趋向弛惫的清廷出版文化控制

清代统治阶级一方面实行右文政策,笼络汉族地主阶级知识分子,振兴文教,维护清廷文化统治秩序;另一方面,为加强思想文化控制,清廷自康熙朝开始实行文化专制主义政策——以文字狱和禁毁书籍的文化暴力手段构建清廷文化统治网络。如康熙二年(1663)庄廷龙的《明史辑略》案,“主犯庄廷龙死后被开棺戮尸,为该书作序的、赞助此书的、列名参阅的,以及刻工、书商、藏书者全部问斩,被杀者达一千多人”,极大地震慑了官吏和知识分子。逮至乾隆朝,禁毁书籍、加强文网控制的政策更加严厉,乾隆帝为《四库全书》征集天下遗作“寓禁于征”,他亲自组织征集、纂修《四库全书》的过程,也是其对天下典籍进行大清查的过程。如《四库全书总目·凡例》中宣称:“今所采录,惟离经叛道、颠倒是非者,掊击必严。怀诈挟私,荧惑视听者,屏斥必力。”极端的文化专制容易招致激烈反抗和外部势力的冲击,最终导致文字禁网的弛惫。自嘉庆朝开始,清廷文化专制趋向驰惫已显露出来:首先,由于内乱和外患冲击,文化统治秩序渐趋松弛。比如,《嘉定屠城》、《扬州十日》等揭露明清之际史实的书籍曾令官绅知识分子“悚然增沟壑性命之感”,但道光年间陈湖逸士所刻印的《荆驼逸史》公然将其收录其中。为对付敌夷,曾在清初被禁的《武备志》、《练兵实纪》、《纪效新书》等兵书,逮至道光时期便有不同刻本刊行。面对此类对文字禁网的“挑衅”,清廷并无严加追究,文网控制政策渐宽。其次,清廷校勘刻书出版机构及其出版能力每况愈下。随着清廷政治腐败、经济社会矛盾加深,以及鸦片战争失败和西学东渐的冲击,中央出版机构武英殿的“殿本”刻书每况愈下,刻书品种、数量减少,校勘和印刷质量明显逊色于前朝,新近出版之书寥寥无几。再次,近代西方传教士依靠军事后盾和一系列不平等条约的庇护,在华享有翻译和出版特权,严重冲击了清廷的文字禁网政策,削弱了清廷的出版文化控制权。与此同时,除基督宗教书籍外,西学在技艺和制度上的高态势,让清廷深知“西法博大潜奥”、“欲因端竟委,穷流溯源,舍翻书读书无其策”,无法阻止西方传教士和中国知识分子参与西书的编译出版。第四,天平天国、捻军起义席卷南方诸省的文化暴力行为——起义军所到之处,烧毁文庙和清廷所倡行的传统孔孟儒学、诸子之书,摧残了清廷的文网政策。因此,逮至同治初年,身为督抚大臣的曾国藩兄弟突破康雍乾时代的文化政策禁忌,自下而上设立书局,搜罗、校勘、刊刻《船山遗书》(其中部分书籍在康乾时代禁止出版),使湮没近两百年的王船山著作大量面世。

二、太平天国争夺文化领导权与文化统治秩序建构

“挑战—应战”是文化或文明生长的动力机制,“某个具有生命的一方对另一个遇到的对手所采取的主动却不是原因,而是挑战;其结局也不是结果,而是应战。挑战和应战与原因和结果的类似之处仅在于二者均体现了事件的先后次序。但这种次序的性质却不一致。与因果关系不同,挑战和应战不是先定的,在所有场合并非一定是均衡对应的,因而它实际上是不可测的”。外部力量的挑战和冲击刺激传统文化力量,即可以促使后者巩固和传承传统,也可以促进传统文化的矫正、创新与进步,驱动文化内生性生长和赓续发展。天平天国政权一方面争夺政治和军事上的统治权,另一方面在文化上挑战趋向没落的清廷领导权。作为更稳固、更深层的文化统治权之争,太平天国挑战清廷文化统治权力的手段主要有二:一是无视文化传统的内在性和自洽性,粗暴焚毁代表清廷正统文化意识形态的各种书籍;二是大力倡行、刊刻有利于维护太平天国政权统治的各类文书、文诰和书籍资料。封建儒家文化与太平天国文化的碰撞与消长体现了文化“挑战—应战”模式的适用性。

(一)太平天国运动对传统文化书籍的毁灭性破坏

明清以来,尤其是鸦片战争以来的中国近代史上,给中国传统典籍和文化秩序带来毁灭性破坏的,不是外族侵略,而是内乱——太平天国的焚书行为。在文化上,太平天国以世俗宗教为思想武器,建立拜上帝教,宣传天主教义和“上帝”、“人人平等”“男女平权”等主张,反对一切文化偶像和权威,视传统儒家经典、经史、诸子百家著作为“妖书邪说”,宣称“凡一切孔孟、诸子百家、妖书邪说者,尽行焚除,皆不准买、卖、藏、读也,否则问罪也”,颁布“凡一切妖书如有敢念诵教习者,一概皆斩”的法令。太平军所到之处,搜集和焚毁乡校、学宫、书院庙宇,烧毁一切孔孟之学和传统经史子集,导致“士族藏书散亡殆尽,各处书板全毁,坊肆无从购求”,学界甚感书荒。同治六年(1867),江苏学政鲍源深《请购刊经史疏》云:“近年各省因经兵燹,书多散佚。臣视学江苏,按试所经,留心访察。如江苏松、常、镇、扬诸府,向称人文极盛之地,学校中旧藏书籍荡然无存。藩署旧有恭刊钦定经史诸书,版片亦均毁失。民间藏书之家,卷帙悉成灰烬……士子有志读书,无从购觅。”文化具有内生性、自洽性和生生不息的延续性。文化的统治权或领导权不是简单的自下而上的权力争夺,更不是简单粗暴的肆意破坏,而是统治阶级和被统治阶级互相“协商”的结果,是一个同时包含着“抵抗”和“收编”的过程。所谓文化领导权,指“统治阶级(连同其他相关阶级或阶级成分)通过操纵‘精神及道德领导权的方式对社会加以引导而非统治的过程”。在此过程中,多种力量之间保持着并不稳定的平衡,存在着一种“均势妥协”。尽管社会存在着阶级的剥削和压迫、文化专制与文化反抗,但各个阶级在文化上彼此又可以和谐共处,被统治阶级似乎服膺于“共同”的文化价值观念和文化秩序,并以此种方式被既有的权力结构“收编”。中国历代统治者尤其是外族势力在政治上夺权之后,普遍采取右文政策,笼络汉族知识分子,在文化上与被统治阶级(或相关阶级或阶级成分)“协商”和“收编”,如保存和刊刻出版传统文献书籍,传承与创新中华文化,以达致“均势妥协”和“文化共识”,不管是蒙元入主中原后的文化统治策略,还是满清夺权后的右文政策,不管是短暂的李自成、张献忠农民政权,还是民国时期的军阀割据,“野蛮的征服者,按照一条永恒的历史规律,本身被他们所征服的臣民的较高文明所征服”。然而,太平天国政权逆流而行,焚毁一切传统儒家典籍和诸子百家之书,割裂了两千余年的中华文脉。

(二)太平天国印书对封建文化统治秩序的挑战

太平天国政权在力图摧毁清廷文化意识形态和文化统治旧世界的同时,建立太平天国文化领导权的新世界。与历史上其他农民起义不同,太平天国政权充分意识到革命政权的政治意识形态和文化统治重要性,太平天国运动也是中国历史上首次有思想武器的农民起义,其代表性革命理论著作有《原道救世歌》、《原道醒世训》、《原道觉世训》以及太平天国政权的《天朝田亩制度》和《资政新篇》等。这是他们挑战清廷文化意识形态和文化统治的思想武器,而他們的主要挑战手段则是“革命政权的出版活动”,该政权设立诏书衙、刻书衙、删书衙等出版机构,建立出版组织和制度,刻印、印制自己的革命理论、制度、历法、文诰等宣传出版物,并随军、随地广泛散发、传播。据统计,太平天国印书始于金田起义发轫之时(1851),终于同治元年(1862),所刻印的“诏书”、“圣书”、“天书”等出版物至少有44种罗尔纲《太平天国史稿》(增订本)卷十九《经籍》,据庚申十年(1860)所刻《王长次兄亲目亲耳共证福音书》所附“旨准颁行诏书总目”(29种);黄再兴著《太平天国印书》录40种(另有2种重印本,计42种);王庆成著《太平天国的历史和思想》(后记之后)新发现《天父圣旨》、《天兄圣旨》2种,故合计44种(不含重印本)。。

由于太平天国印书不以盈利为目标,重在唤醒痴愚,拯救宇宙,确立自己的文化意识形态和价值观,在发行与传播方面,太平天国印书采取了硬性推广手段——强制性散发、赠阅和令人诵读。太平军攻城略地,足迹所至,即镌刻和发行其革命书籍和其他宣传物,并“采用一切办法传播这些书籍”,“布散伪书, 令人诵读”,要求太平天国军民人人诵习。如《钦定士阶条例》规定:拟文士子所习之经, 须钦遵圣诏。习理《旧约》、 《前约》、 《真约》 诸书……以及钦定 《天条书》、《三字经》 等, 皆宜时时攻习,以悟天情。同时,“创设伪科举, 以所撰伪书为诗文题, 迫人就试”。文化是柔性的软力量。太平军在行军过程中,一方面粗暴地摧残代表清廷乃至中华正统文化意识形态的一切“旨准”之外的书籍,陷入另一种文化专制;另一方面刊印革命政权的文化意识形态书籍,并强制性发行和传播,试图夺取文化领导权,而简单地割裂中华文脉的延续性。这种以“刀”和“枪”军事手段为基础的文化挑战,以文化专制方式摧残中华传统文化,充满着巨大的危险性和不确定性。正如马克思所言,“除了改朝换代之外,他们没有给自己提出任何任务,他们没有任何口号,他们给予民众的惊惶比给予老统治者们的惊惶还要厉害。他们的全部使命,好像仅仅是用丑恶万状的破坏来与停滞腐朽对立,这种破坏没有一点建设工作的苗头”。

三、传统文化意识形态与文化统治秩序恢复

英国历史学家汤因比认为, 文明的挑战与应战的交互作用能够促进文明的传承与创新,但问题的关键在于挑战或冲击的适度性,“最适度的挑战不仅必须激起受到挑战的一方进行成功的应战, 而且刺激对方获得一种将自己推向前进的动力, 即从一次成功到新的斗争……从暂时的歇息到展开新的运动, 从阴再次到阳”。太平天国不太适度的粗暴文化挑战和文化专制,只会激起代表清廷正统文化意识形态势力及其传统知识分子的更猛烈的反抗。他们的应战手段同样是运用意识形态国家机器——出版工具,以太平天国文化专制之道还治其身,在清廷财力和文化出版虚弱无力的情况下,地方督抚大吏及其所笼络的知识分子群体,以读书人高度的文化自觉意识和文化责任,组建地方官书局,刊刻孔孟之学、经史子集、乡邦文献等各类书籍,并使之广泛流通,以恢复清廷文化纲纪和文化统治秩序,振兴文教,教化人心;同时,销毁或雪藏太平天国印书,以达致文化“收编”的统治效果。

(一)纲维国本,重塑程朱理学的正统文化意识形态地位

清代学术繁荣,学术门派纷争,尤以理学与考据之学(即宋学、汉学)之争为最。理学,即道学、性理之学、心性之学,因兴起于两宋时期,又称“宋学”,它又分为程朱理学、陆王心学两大派别。元、明、清代以来,程朱理学逐渐成为封建统治阶级的官方哲学和社会主流文化意识形态。清代自康熙朝开始,尊儒重道,程朱理学成为其正统思想和精神文化支柱,因正学而勃兴。然而,逮至乾嘉时代,由于清廷文化专制下的知识分子不问政治意识形态,埋头于书斋中的学问——考据、校勘之学,导致学术风潮转向,汉学鼎盛,程朱理学持续百年沉寂,特别是“自于、和当权后,朝士习为奔竞,弃置正道。黠者诟詈正人,以文己过,迂者株守考订,訾议宋儒,遂将濂、洛、关、闽之书,束之高阁,无读之者”。直到嘉庆、道光之际,面临清廷吏治腐败、军备懈怠、经济停滞、人心涣散的危局,一批理学志士深感焦虑,反思德治教化,“程朱二子之学,今之宗之罕矣。其宗之者率七八十年以前之人,近则目为迂疏空滞而薄之,人心风俗之患不可不察也……而七八十年来,学者崇汉唐之解经与百家之杂说,转视二子不足道,无怪其制行之日,趋于功利邪辟,而不自知也”。

为捍卫封建道统文化的统治地位,他们再度竖起程朱理学大旗,致使其在咸同年间再度复兴,而这次复兴的契机则是太平天国军对程朱理学在内的传统儒学的挑战和亵渎。湖湘地区素有理学传统,晚清湖南的贺长龄、唐鉴、欧阳厚钧、罗泽南、胡达源、贺熙龄、曾国藩、左宗棠、胡林翼及其门生故旧皆尊崇理学,以曾国藩湘军阵营为代表的饱诗书、明义理之“卫道”者,主张“君臣父子,上下尊卑,秩然如冠履之不可倒置”等文化意识形态,重纲常名教,重建程朱理学学风。他们创设地方官书局的主要目的之一,便是重塑和捍卫以程朱理学为主流意识形态的正统文化秩序,并以程朱理学正朝纲、端人心;恢复科举书院,兴教化,育人才;辟异端学说,肃清太平天国印书,加强文化意识形态控制。于是,《朱子全书》、《朱子语类》、《大学衍义》、《四书章句集注》等历代理学典籍被大量刊刻和传播。以程朱理学的正统文化意识形态和设局刻书,布道孔孟之学和诸子百家之书、经史子集文献,以及西学、新学书籍,以文化的柔性力量与传统知识分子“协商”与“收编”,匡正读书治学的社会风气,应对太平天国的文化挑战,正是晚清地方疆吏尤其是洋务派的文化应战策略,也赋予了“同治中兴”源源不断的政治与文化力量。

(二)禁止异端学说与淫词邪说书籍的刊刻与传播,匡正源流,净化士风

为维护封建正统意识形态和文化秩序,清廷发动了大规模的查办禁书运动,特别是在晚清的文化统治手段有所弱化之时,深受正统儒家文化影响的地方督抚大员和士绅知识分子自觉行动起来,抵制异端学说与淫词邪说书籍的刊印、流布。面对太平天国政权的异端学说和其对文庙、学宫、书籍等封建正统文教的毁灭性打击,以曾国藩为首的封建传统文化卫道士,以太平天国的文化祸乱为契机,用维护封建文化专制手段反制太平天国的文化挑战。如查禁和焚毁太平天国政权书籍,禁止各种异端学说和淫词荡邪之书籍的刊刻与传播,以匡正源流、净化士风、维护封建文化统治秩序。

乾嘉以来,某些文人学士为某种学术需要而对经书进行删改和断章取义的现象时有发生,清廷严查并销毁删节经书,盛京大臣杨颐曾上疏曰:“伏查奉天地方自乾隆五十八年,行据各属陆续查缴删经四十六种,计三百二部,先将各经解京销毁,并将查禁缘由历经具奏在案……自查销之后,节经认真严禁,各士子均不敢传习删本经书……以期仰副圣主敦崇经学,整饬士风至意太平天国政权专门设立删书衙,负责删改孔孟之书和诸子百家书籍,取其中合乎天情道理者镌刻发行。曾国藩在镇压太平军途中便给予回应,即“于军中设立删书局和镌刻营进行(太平军及其政权)图书的清除和(《船山遗书》等)刊刻工作,以肃清太平天国文化的影响,中兴‘文化”,消弭太平军政权的异端邪说。即便在校勘刊刻《船山遗书》的出版文化实践中,曾国藩为维护世教秩序,亦依照封建纲常名教的标准,对《船山遗书》中不符合标准之处进行删窜关于王船山著作的曾氏刊本中,原作被删窜的情形同治七年(1868),江苏巡抚丁日昌在《苏省设局刊书疏》中云:

目前人心不古,书贾趋利,将淫词邪说荟萃成书,编水浒传奇。略识之,无如探秘笈。无知愚民平日便以作乱犯上为可惊可嘉,最足为人心风俗之忧。臣在吴中业经严禁。诚恐此种离经畔道之书,各省皆有。应请旨饬下各直省督抚,一体严加禁毁,以隐戢人心放纵无所忌惮之萌,似亦维持风化之一端。所有臣在苏省设立书局,先刊牧令各书,并禁传奇小说缘由……丁日昌上疏很快得到了清廷的回应和采纳,上谕内阁曰:

丁日昌奏设局刊刻牧令各书一折……至邪说传奇,为风俗人心之害,自应严行禁止,著各省督抚饬属一体查禁焚毁,不准坊肆售卖,以端士习而正民心。在奉旨查禁邪说传奇、淫词小说之后,江苏专门设局收毁这些书籍,“本局奉宪兵设立收毁淫书,业经收得一百余种,并板片二十余种,照估给价毁讫……兹特将收过各种书目开后,如藏有此等板本者,务劝尽数交出”。除江苏省外,在清廷支持下,其他省份也存在不同程度的禁毁书籍事件,力图以程朱理学、孔孟之道的正统文化意识形态匡正文化秩序,净化士风学风。

(三)设立官书局,校勘刻书,振兴文教,巩固封建文化统治秩序

晚清地方官书局的设立大体可分为两个阶段:一是咸丰九年(1859)肇始于胡林翼的武昌书局至同治五年(1866)的自觉阶段,地方督抚大吏和地方士绅基于强烈的文化自觉和文化责任而设书局;二是同治六年(1867)肇始于江苏学政鲍源深《请购刊经史疏》之后的清廷默许设局阶段。文化自觉阶段(晚清地方官书局早期阶段),地方督抚设局刻书的主要活动有:湖北巡抚胡林翼在武昌首设书局,延请门人汪士铎任总纂,胡兆春、张裕钊、莫友芝、丁取忠、张华理等文士校勘,首刻《读史兵略》,“条取其言兵者汇编之,以朝夕循览,期牖顽钝……庶几览斯编者,忧世风之日下,而思整武以豫为之防,以无悖于临事而懼,好谋而成之义云尔。闽浙总督兼浙江巡抚左宗棠于同治二年(1863)五月收复宁波后,即设局刻四书、五经之书,次年二月收复杭州后,书局随迁,刊刻鲍氏善本《六经》。

设局刻书之贡献最巨者乃封疆大吏曾国藩、曾国荃兄弟。同治二年(1863),曾氏兄弟在安庆筹划设立书局,捐资并亲自校勘、刊刻《船山遗书》事务。曾氏在《船山遗书序》中云:“昔仲尼好语求仁而雅言执礼,孟氏亦仁礼并称。盖圣王所以平物我之情而息天下之事,内之莫外于仁,外之莫急于礼……又千余年,宋儒远承坠绪,横渠张氏乃作《正蒙》,以讨论为仁之方。船山先生注《正蒙》数万言,注《礼记》数十万言,幽以究民物之同原,显以纲维万事,弭世乱于未形,其于古昔明体达用盈科后进之旨,往往近之。”由此可见,曾氏兄弟主持校勘、刊刻《船山遗书》,目的在于恢复儒家仁义礼教,维护封建统治秩序。次年(1864)四月,安庆官书局设立,“军书旁午之时,文人学者,辐辏安庆,从事校刊。”据《曾文正公年谱》载:“(同治三年)四月初三日,设立书局,定刊书章程。江南、浙江自宋以来,为文学之邦,士绅家多藏书,其镂板甚精致,经兵燹后,书籍荡然。公招徕剞劂之工,在安庆设局,以次刊刻经史各种,延请绩学之士汪士铎、莫友芝、刘毓崧、张文虎等分任校勘。”同治三年(1864)六月,湘军占领天京后,书局迁至金陵,正式命名为“金陵书局”,该局以其组织机构和章程制度完善、名士汇聚、校勘精审、规模和影响大而被誉为晚清真正意义上的第一家地方官书局。此后,李鸿章接续掌管金陵书局的刻书活动。此外,左宗棠平定福建后,于同治五年(1866)三月“以闽中理学之邦,思有以延其绪,设正谊堂书局”,刊刻清初理学家张伯行所汇刻的《正谊堂全书》及其所輯的《唐宋八大家文钞》,以弘扬理学,振兴闽学。

四、开放包容心态下的近代翻译出版及其“中国中心观”

近代西方学术界盛行一种“中华文明停滞”的论调。该论调认为,以传统农耕社会和儒家文化为基本特征的中华文明,经济上以小农经济和重农抑商为基本特征,“历代重农抑商的经济政策不断强化这种原始状态,使之无法向其他产业转移”,致使传统中国经济社会难以转型发展;文化上,传统儒家文化隐忍、顺从的特性鼓吹“孩子般的顺从”,束缚人们的思想和自由,“这种束缚人的理智、才干与情感的幼稚做法势必削弱整个国家的实力”,导致“几千年来他们一直停滞不前”。黑格尔认为,中国社会缺乏自我变革的内部动力,排除每一种变化的可能性,统治阶级的“普遍意志直接命令个人意志做什么,个人意志则照办,同样毫无反映、毫无自主地服从”,“因为缺乏客观存在与主观运动的对立,所以排除了每一种变化的可能性。那种不断重复出现的、滞留的东西取代了我们称之为历史的东西”。在“中华文明停滞论”的理论前提下,针对鸦片战争以来西方的军事、政治、文化冲击与中国的应对策略,以费正清、列文森为代表的美国学者提出了“冲击—反应”和“传统—近代”的中国现代化模式。他们认为,传统中国社会制度和儒家文化封闭落后,“对进步没有兴趣,对科学没有嗜好,对商业没有同情”,“在中国历史上从来没有将工业化作为一种价值来接受的内部准备”,中国社会、文化处于循环往复和停滞自守的状态,而“鸦片战争后,欧洲的工业主义和商业事业开始成为传统的中国社会的催化剂”,“西方人的政治渗透也为中国人指出了一条非正统的选择道路”,因此,“冲击—反应”是近代中国社会前进的基本动力,只有近代西方文明的冲击下,才能打破传统社会的停滞局面,走向转型和现代化之路。具体到文化层面,由于文化的连续性、柔性和韧性,中华儒家传统文化及其意识形态被西学“冲击”的过程则是一个缓慢的、渐进的“被渗透”过程。

(一)西学输入与冲击:以坚船利炮为后盾的柔性文化渗透冲击传统文化意识形态与文化统治秩序

鸦片战争以来,西方用舰炮打开了中国长期封闭的大门,并以先进的军事力量为后盾,一步一步让中国陷入半殖民地半封建社会的深渊。然而,军事武力的征战和降服不具有持续性和长久性,只有经由文化软力量渗透并影响了人们的思想和价值观之后,才能获取文化领导权,进而取得政治、经济、社会的全面统治权;在文化传播和价值观渗透方面,西方传教士势力在军事力量和一系列不平等条约的庇护下,在华享有传教和出版特权。如道光二十六年(1846),清廷在列强胁迫下发布上谕:“所有康熙年间各省旧建之天主堂,除改为庙宇、民居者毋庸查办外,其原旧房屋尚存者,如勘明确实,准其还该处奉教之人。”西方传教士的文化渗透主要是通过传教布道的宗教活动,硬性推广西方的宗教信仰和意识形态。他们的传教布道活动主要诉诸于报刊、书籍等文字出版物,使西方的宗教思想和价值观深入中国官僚士绅和民众内心。正如美国传教士玛卡雷·布朗所云:“单纯的传教工作是不会有多大进展的……我们还有一个办法,一个更迅速的办法,这就是出版书报的办法……别的方法可以使成千的人改变头脑,而文字宣传则可以使成百万的人改变头脑。”参见江文汉《广学会是怎样一个机构》,《出版史料》1988年第2期。 美国传教士林乐知云:“阐释耶教,介绍西学,决难囿于讲坛,徒恃口舌,必须利用文字,凭藉印刷,方能广布深入,传之久远。”近代以来,西方传教士以“宗教”“科学技术”和“学堂教育”为西方文化价值观念和意识形态的基本传播内容与手段,以翻译出版宗教类和天文、历法、地理、医学、机械制造等科学技术类书籍报刊为具体载体与工具,“渐进式”传播西学。与太平天国政权的暴风骤雨式文化暴力手段相反,近代西方传教士的翻译、出版与传播西学活动是从“宗教—科学—技术”等宗教知识和器物层面的科技知识传播到“制度、价值观与教育”等文化意识形态和价值观层面的文化力量渗透,有柔性、有步骤地进行西学传播与价值观渗透。

在西学输入中国的过程中,1840年之后将近半个世纪里,西方传教士翻译出版的西书占整个中国译著的大部分。据统计,“1898 年前中国翻译了约 561 种西方书籍( 不包括純粹宗教书籍) ,约有260 多种书是由外国传教士主持或参与译述”。甲午战争之前,西方传教士充分利用翻译出版特权,在华创设了宁波华花圣经书房、墨海书院、美华书馆、益智书会、广学会、文会馆、土山湾书馆、科学仪器馆、汇文书院、博济医院等规模较大的西书翻译出版机构。此外,一些教堂、学堂(学校、学馆)、报馆、医院、海关、督抚节署等也断断续续地翻译出版西书。除了自办翻译出版机构外,西方传教士还在中央和地方官办译书局里从事翻译出版活动,如丁韪良、毕利干、傅兰雅主事京师同文馆、江南制造总局翻译馆期间,掌管西书翻译出版的选题品种结构和质量把关之话语权,并得到清廷奖励,被授予三品官职。据统计,傅兰雅自1867年任江南制造总局翻译后的近28 年时间里,总计翻译出版了77种书籍,占整个译书馆总数的1/3以上。

1894年之前,西学的翻译出版和传播大多局限于通商口岸范围内,尤其以上海、宁波、天津、广州等城市的西书翻译出版为多。1894年甲午战败后,随着近代中国内忧外患危机步步深入,西学也由沿海通商口岸深入内陆腹地,缓慢的“渐进式”传播加速向“冲击——回应”模式转型。1894年,成立于1887年的同文书会改为广学会后,以韦廉臣、林乐知、李提摩太为主事的西方传教士转变出版思路,从以出版宗教书籍为主转向大批量翻译出版西方历史、地理、技术等中国急需的书籍,使得“西学从书斋走向社会,影响空前扩大”,“据不完全统计,自1888年至1900年,广学会赠送各类书籍、刊物累计302141册,其中最多的是1897年,为121950册”。在西学内容接受方面,中国士大夫的注意力开始从科学技术的技艺层面转向西方政治制度和宗教思想等意识形态、价值观层面,“西方观念和价值标准在19世纪末在中国士大夫中间得到了广泛的传播”。在华传教士的出版特权与出版传播活动,在19世纪90年代之前,威胁传统儒家文化统治权威,削弱了封建文化意识形态的控制力和文化权威性;19世纪90年代之后,则直接冲击了传统文化秩序和文化意识形态,甚至颠覆了少部分传统知识精英的文化立场。为此,近代开明经世派、洋务派官僚士绅基于“中学为体”——维护传统文化及其统治秩序,以“致用”和“制夷”为目的,翻译出版西书,创设官办译书局,购进、翻译、生产、再生产和出版西学,从被动回应到主动学习与吸纳西学之有用知识,展开了一场西洋文化的开放包容与传统文化保卫之旅。

(二)回应与接纳:晚清地方官办翻译馆、译书局的兴起与西学书籍的翻译出版

在鸦片战争前后内忧外患的国势危机中,一方面迫于国门被炮舰打开、通商口岸被迫开放的局势;另一方面,在程朱理学和经世致用派学术思潮崛起的学术文化思潮深刻影响下,以魏源、林则徐、龚自珍为代表的开明经世派抱着忧国忧民、挽救国危的理想情怀,开始“睁眼看世界”,学习西学语言、律例、技艺乃至政治制度,以“师夷长技以制夷”。在这些开明的经世派大臣、学者看来,有效的途径是翻译外国报刊和出版西学书籍。在林则徐主持下,翻译出版了《四洲志》、《各国律例》、《华事夷言》等地理、法律方面的西书。当时,魏源、冯桂芬即建议设立官办译局或翻译书院,魏源在其《议设译馆译书》中云:“欲制外夷者,必先悉夷情始。欲悉夷情者,必先立译馆译夷书始。”冯桂芬则曰:“今欲采西学,宜于广东、上海设一翻译书院……闻英华书院、墨海书院藏书甚多,又俄夷道光二十七年所进书千余种,存方略馆,宜发院择其有理者译之。”(清)冯桂芬:《采西学议》,载冯桂芬《校邠庐抗议·汇校》,1851年之后,世界地理、天文、历法、法律、科学、技艺、武器制造等西学书籍不断被开明的官僚士绅翻译出版,他们在学习借鉴西学的过程中,内化吸纳“夷之长技”,为我所用。西学通过他们主动的翻译出版缓慢地在中国得到传播和受到尊重。

开明的士大夫知识分子主动“接受西学的运动在1860年以后有明显进步”,这主要体现在晚清洋务派的兴起及其所创办的同文馆、江南制造局翻译馆、江楚编译局、南洋公学译书院等地方官办编译出版机构,以及其所翻译出版的西学或新学书籍之传播与影响。同治四年(1865)九月,李鸿章、曾国藩等洋务派大臣在上海创办江南机械制造总局。(含非译著书),且时人评价甚佳。梁启超1896年向知识界、教育界推荐的《西学书目表》总计收录293种,其中局本98种,江南制造局出版195种。与江南制造局翻译馆同步兴起的福州船政学堂注重翻译出版西学书籍,培育中西会通人才,同治六年(1867),船政学堂从广东、香港、新加坡等地招募一批英语基础较好的学员和工匠,协助洋教习翻译机械制造和语言学习方面的西书,作为教材授课学习。

逮至清末,随着西学翻译出版与传播的持续影响,有志之士普遍感到“国家欲自强,以多译西书为本;学者欲自立,以多读西书为功”,以致地方官书局、译书局翻译出版西学的风头更盛。光绪二十年(1894),张之洞创设湖北译书局,翻译了《格致学丛书》、《化学全书》等西书,为两湖书院提供教材。光绪辛丑(1901)年,封疆大吏刘坤一、张之洞会奏变法,议兴西学学堂,设立编译局,“先行设局编译教科书,设局江宁。初名江鄂,后改江楚(编译局)……是年秋九月开局”,编译出版《育学原理》、《新编童梦养正教育学》、《埃及近事考》等西学书籍。与此同时,晚清地方督抚在各省所设立的以刊刻传统经史子集书籍、巩固封建文化统治秩序、振兴文教为主的地方官书局,在西学东渐之风的劲吹下,也翻译出版了一批西学书籍。这些地方官办翻译馆、编译书局,以及前期以刊刻出版旧学为主,到了19世纪80年代转向旧学、新学并重的地方官书局,通过编译、出版和传播西学书籍,不仅系统地引进了西方自然科学与技术,促进了近现代科技的发展,而且为清末中国知识界的思想解放及之后维新运动、辛亥革命等社会变革提供了思想武器。于晚清出版业本身而言,则标志着晚清官办出版机构的近代转型。

(三)中体西用:晚清地方官办译书局的“中国中心”出版文化观

美国学者费正清等所提出的“冲击—反应”理论,是以传统儒家文化的惰性和“中华文明停滞论”为前提的,蕴含着西方中心主义的文化意识形态。他们认为:“中国作为古代东亚文明中心的漫长历史使其人民对所有外国人具有一种天生的优越感。传统模式的惰性和固执以及物质和精神的自给自足,相对来说使中国对西方的挑战产生了抵抗力并使它无视这种挑战”,“中国的排外性与完全相信自己文化的优越性结合在一起,中国不是作为一个文化小单位,而是作为一个大的民族中心主义的世界作出反应,甚至在其军事力量相对落后于这个世界的边缘地区时仍然非常相信自己文化的优越。”事实上,咸同以来的中国传统知识分子在鸦片战争以来西方军事硬力量和西学东渐的文化软力量冲击下,开始主动接纳和学习西学,中华文化显示了开放包容的韧性。如在晚清洋务派大臣和开明知识分子的督办与力行下,同光时期地方编译书局、翻译馆的兴起,体现了基于传统儒家文化的封建文化统治秩序由“被动的开放包容”西学转向“主动的吸纳传播”西学。在晚清地方官书局、译书馆的出版文化实践中,实则由西方学者的“冲击—反应”的西方中心观转向中国传统官宦、士绅知识分子所倡行的“中体西用”的中国中心观。近代早期改良主义者冯桂芬较早从自强富国的目的出发,提出“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”的“中体西用”之说,在器物和技术层面,强调“始则师而法之,继则比而齐之,终则驾而上之。自强之道,实在乎是”。此后,洋务大臣李鸿章等主张“中学为本,西学为末”,不仅主张在器物技术上学习西方,而且在政治制度和社会变革上仿效西方,洋务大臣张之洞则集“中体西用”說之大成,在其《劝学篇》中多次阐明“中学为体、西学为用”的主张。他认为,“‘四书‘五经、中国史事、政书、地图为旧学,西政、西艺、西史为新学,旧学为体,新学为用,不使偏废”,“中学为内学、西学为外学;中学治身心,西学应世事”,强调在维护清廷政治制度和传统儒家文化秩序的原则下,学习西方技艺,并将“西艺”扩及为“西政”,包括学校、地理、度支、赋税、武备、律例、劝工、通商等事项。

在洋务派大臣“中体西用”理念的指引下,晚清同文馆、江南制造总局翻译馆、福州船政学堂、江楚编译局等翻译出版机构引进西学“有强烈的为用而译、急用先译的功利主义倾向,重应用技术,轻基础知识,重自然科学,轻人文社会科学”。然而,这种以“中体西用”为核心理念的中国中心观在清末西学越来越强劲的冲击下,旋即遭到改良派人士的谴责,随着甲午战败和维新派的崛起,晚清洋务派所创办的翻译馆、编译书局秉持的“中体西用”出版理念和翻译出版西书的文化价值取向渐趋式微,以出版传统经史子集为大宗的地方官书局让位于“新学”(即西学)的翻译出版,“(光绪)辛丑年(1901)之后,江南官书局归江楚编译官书局兼管。丁未(1907)夏间,淮南书局亦并属江楚(编译书局),盖时新学萌芽,视旧籍无足轻重,故以印售旧书之事,归入译著新书之局也”。翻译出版西学书籍的出版文化实践亦随着清朝消亡、传统文化秩序的瓦解而被新的出版文化力量所取代。正如费正清等学者所言:“中国应战的主要决定因素存在于中国社会内部而不是其外部,这些因素中最重要的是惰性,它使洋务运动的努力流于形式——仅对直接危险作出暂时反应,一旦危险过去这种反应便消失了……从这一角度讲,只有等大部分传统社会的虽已腐朽但仍在延续的结构被摧毁以后,才能建立起一个现代化的中国。

五、知识分子文化自觉与晚清地方官书局兴起的内部动能

自科举制度诞生以来,中国便逐步形成了科举功名、道德修业与著书立说的功名社会。于读书人个体而言,一代代传统儒学知识分子通过读书修业、科举考试而脱颖而出,成为不同于普通编户齐民的官绅、士人与知识分子,由此分化的贵贱高低的社会地位构筑起人与人之间的经济和文化地位的不平等,成为读书人追求功名、建功立业的文化基础。在科举取士和封建礼教制度双重影响下,清廷中央和地方官员个体往往与“读书人”、“士子”、“知识分子”的个体角色合为一体。晚清有所作为的封疆大吏更是集政治权力和文化权力于一体,他们既是手握重权的疆吏,又是饱学之士、士大夫知识分子,崇尚封建纲常名教,注重文治武功、个人功业、身后名节。他们德业并举,勤于吏治和读书治学,具有文化自觉和文化担当意识。同时,在家国一体的传统文化意识形态下,文化既是个人的功名追求,更是知识分子群体和国家的文化需求,在晚清内忧外患和国家危亡时局下,“自强富国、救亡图存”的文化自觉和“天下兴亡、匹夫有责”的文化使命相交织的“家国情怀”,成为晚清知识分子的文化心理情结和文化追求动力,也是晚清地方官书局兴起的内部文化动能。晚清地方督抚和文人知识分子自下而上创办晚清地方官书局(包括翻译、编译书局),投身于地方官书局的校勘刻书和翻译出版功业,正是他们个人“文治功业”的理想追求和家国一体的“文化情怀”相融合的内部文化动因反映。

总之,这种基于个人的文治功业之理想追求和家国一体的文化情怀,从地方督抚自下而上创办晚清地方官书局,到文人知识分子群体集体参与校勘刻书和西学翻译出版,到传统文化统治秩序的维护与振兴文教、延续传统文脉,再到包容开放、学习借鉴西方文化并使之融入中华文化体系的知识分子“个体—群体—国家”一体化的活态出版文化实践,体现了晚清官员和知识分子群体的文化自觉、文化情怀、文化责任和社会担当。

结 语

晚清地方官办书局(包括翻译馆、编译书局)兴起,蕴含两种文化制度逻辑——终清一代的尊儒重教之“右文”政策和渐趋松弛的文字禁网政策、两种外部文化力量的挑战与冲击——太平天国的文化暴力挑战和西方传教士的西学文化渐进式渗透与冲击,一种内在文化发展动力——晚清知识分子的文化自觉和家国情怀;这些文化因素相互交织,共同作用,构成了晚清地方官办书局兴起的文化动力与逻辑关系结构。首先,基于清廷“右文政策”和文字禁网政策渐趋松弛背景下形成的校勘、刻书之出版文化传统,是晚清地方官办书局兴起的文化土壤和制度逻辑。其次,文化有其内在性、自洽性和延续性,以儒家文化为正统的中华文化千百年来之所以能够绵延不绝、赓续不断,有其内在的合理性和先进性。一方面,中华儒学文化是一种开放包容的文化,能够自洽地扬弃和纳新,永葆生生不息活力;另一方面,中华儒家文化作为入世的、致用的文化,其纲常名教、礼仪秩序和道德教化,对于维护社会统治秩序具有天然的优势,因而成为历代传统社会的主流文化意识形态。文化意识形态、价值观渗透是温润而柔和的“刀枪”,是渗透性软力量,具有长期持久性。在征服和同化面前,文化软力量比军事硬力量更具有持久性魅力;其三,“冲击—回应”模式下的西学外部文化力量的冲击。以费正清等人所提出的文明“冲击—回应”模式诠释晚清地方官书局兴起现象,具有一定的适用性。文化作为柔性的软力量,它的征服与被征服、同化与被同化需要柔性的、潜移默化的教化力量,而不是暴力。事实上,晚清以来,作为高态势文化的西学书籍在华出版和传播的确形成了文化冲击效应,晚清开明经世派和洋务派官绅知识分子面对这种强势文化冲击,回应的主要手段是编译出版西书或成立编译出版机构,直接参与西学著述的编译、出版与传播,从被动顺应到主动学习和接纳西学,尤其是西方技艺之学。同时,他们基于“中国中心观”,以“以夷制夷”、“中体西用”为文化回应的基本理念,以校勘出版传统的经史子集书籍为出书品种之大宗,恢复和巩固传统儒家文化意识形态和文化统治秩序。

最后,晚清知识分子的文化自觉、家国情怀——这种文化责任与使命是晚清地方官书局兴起的内在文化动力。一方面,他们设立地方官书局校勘刻书,出版与传播经史子集书籍,捍卫传统儒学文化意识形态和统治秩序,维护文化安全和社会稳定;另一方面,他们从被动顺应西学东渐到主动调适接纳,设立翻译馆和编译书局,出版西学书籍,从科学技术和器物技艺层面学习西方,师夷长技以制夷。在西方军事武力尤其是甲午戰败的打击下,在近代西学高态势文化的不断冲击下,西方军事“大棒”和文化“柔刀”全面唤醒了清末知识分子的文化自觉意识、文化责任与使命。随着甲午战后维新派的崛起,文人知识分子揭竿而起,纷纷成立编译书局,民营出版业蓬勃发展,在这种情况下,晚清传统官办书局完成了其历史使命,逐渐走向消亡。

(责任编辑:陈炜祺)

On the Cultural Logic of the Rise of Local Official

Bookstores in the Late Qing Dynasty

Jiang Ling

Abstract: In the late Qing Dynasty, during the period of Tongzhi and Guangxu emperors, Hu Linyi, Zeng Guofan, Zuo Zongtang, Li Hongzhang and other famous officials of westernization started, and some provincial governors advocated, professional managers and experts of proofreading and corrections, lettering workers implemented, Government-run publishing agency prospered from the bottom up and be recognized or ordered by the Qing government--the rise of the local official bookstores, had its deep cultural logic structure. The policy of “advocating culture” in the Qing Dynasty and the publishing tradition and social atmosphere formed by the model of the central publishing institutions, and the relaxation of the policy of the prohibition of writing in the Qing dynasty during the late Qing Dynasty, were the cultural system logic of the rise of the local official bureau. The cultural violence and challenge of the Taiping heavenly kingdom's political power and the challenge of the local gentry and intellectuals and the “violence against violence” in the cultural generation and development dynamic model of “challenge-response”; the cultural impact of “shock-response” under the model of cultural generation and development power, the western cultural mission of translating western books by western missionaries and the establishment of compiling bookstores by local gentry and intellectuals, and the response and acceptance of western books published, both of which constituted the external cultural dynamic. The cultural consciousness of the local gentry and intellectuals, the cultural and social responsibility is the internal cultural dynamic of the rise of local official bookstores in the late Qing dynasty, and the cultural practice of the local publishing by the local gentry and intellectuals is cultural representation of official bookstores prosperity in the late Qing Dynasty.

Keywords: The Late Qing Dynasty; the Local Official Bookstore; Cultural Logic; Cultural Awareness; Family and Nation-state Emotion

收稿日期:2020-01-07

本文系国家社科基金项目“近代地方官书局出版文化研究”(项目编号:18BXW039)的阶段性成果。