高职院校实施现代学徒制的可行性探究

——基于商科类专业学徒身份的视角

任志军,明 伟

(惠州经济职业技术学院,广东 惠州,516057)

一、引言

2017 年12 月,国务院办公厅印发《关于产教融合的若干意见》(国办发〔2017〕95 号),提出了“健全多元化办学体制,全面推行校企协同育人”产教融合的主要目标。随着时间的推移,产教融合越来越彰显其方向性、趋势性的地位。在推进产教协同育人方面,《意见》提出“在技术性、实践性较强的专业,全面推行现代学徒制和企业新型学徒制”,学徒制是在高职教育校企合作、工学结合的办学制度下具体提出的主要内容,可见定位层次高,重要性强。

自现代学徒制的职业教育的相关政策相继出台,影响面不断扩大和深入,《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19 号) 提出“开展校企联合招生,联合培养的现代学徒制试点”,《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》(教职成〔2014〕9 号)下发,强调建立现代学徒制是“推进现代职业教育体系建设的战略选择”。政策鼓励高校试点,2015 年7 月和8 月广东省教育厅和教育部分别公布了首批广东省19 个高职院校试点现代学徒制。

以上种种政策不仅强调现代学徒制是教学方式的革新,更是办学理念的变革,乃至2017 年12月《关于产教融合的若干意见》提出的现代学徒制更是对校企合作、工学结合方向具体提出的主要内容。

二、现代学徒制是独特的职业教育模式

世界职业教育分为两种,一种是学校教育,一种是企业培训[1]。现代学徒制是与企业合作育人的一种模式,与学校职业教育的任何形式都不相同,与传统职业教育相比更有其独特性。职业教育就其本质而言,有现代学徒制与非现代学徒制。

(一)学徒制的含义为“做中学,学中做”,由师傅言传身教,师徒共同协作完成目标作业的人才培养方式[2],传统学徒制是手工业时代、行会的产物。现代化大生产背景下的现代学徒制,在实施的背景、条件、方式上与传统学徒制存在根本差异。1994 英国率先提出现代学徒制的名称,以区别传统行会、手工作坊时代的学徒制[3]。可以这样定义现代学徒制:将传统学徒培训方式与现代学校教育相结合的一种“学校与企业合作式的职业教育制度”[4]。

(二)现代学徒制的培养模式有国内的“校企合作、工学结合”“建教合作”和国外的“双元制”“合作教育”和“产学合作”等现代学徒制模式[5]。德国对其职业教育概括为“双元制”,抓住了核心特点。其基本特征为“双元”,体现在企业与学校、师傅与导师、学生与学徒等两种主体、两种角色、两种身份。企业与学校为办学机制的双主体,都要积极参与办学;师傅与教师为双导师都要进行传授,在教授过程中起不同作用;学生则既是学生身份,又是学徒身份,学习和工作兼顾。德国以制造业知名,因此,各国纷纷仿效的德国“双元制”职业教育

(三)现代学徒制必须适应现代社会发展的要求,其培养模式应当由企业主导,各方积极参与。当前,随着经济形式的发展,人口红利的消退,过去校热企冷的现象正在改观。新形势下的主题当是校企如何深度融合,打造人才联合培养制度和课程体系。

(四)学徒处于现代学徒制框架的中心地位[6]。现代学徒制的内涵和特点虽然内容纷呈,而其中心却在学徒。“巧妇难为无米之炊”,在讨论学徒制的方方面的同时,不可忽视对学徒的研究。在我国,为适用当前职业教育模式,《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》(教职成[2014]9 号)文件指出”招生与招工一体化是开展现代学徒制试点工作的基础”,“招生即招工、入校即入厂、校企联合培养”,指出了学生和学徒的双重身份性。因此本文研究侧重学徒的双重身份进行讨论、以学生对学徒的认识为视角,分析现代学徒制在商科类专业实施的可行性以及为提出相应对策提供依据。

三、学生对双重身份的认可是我国现代学徒制实施的关键

当前学界对现代学徒制的综合性的研究的已蔚然开花结果。遗憾的是,针对学徒制身份的研究以篇名学徒和身份在知网上搜索仅有9 篇,相关研究还有所欠缺。

有学者提出,要在法律上“厘清双重身份问题”[7]。本文认为,教育的教学对象是学生,学生的发展是办学成功的重要指标,高等职业教育更须如此。当前各高等职业办学主体都强调“以生为本”,“以学生为中心”。从两个方面可以观察这一趋向,一是在人才培养成果上强调就业质量,“可雇佣性”的提出,表明高职学生不仅仅是就业率的提高,而是就业质量的提高;一是在教学环节中强调技能的掌握,以OBE 为成果导向的教学模式得到越来越多高职的认同。以上两方面可以看出学生在高等职业教育中的角色更加清晰和明确。

现代学徒制本身要求学生有多加一层的身份——兼有学徒身份;意味着其不仅仅是在校认真学习,而是要承当工作这一社会责任。其中学生或学徒处于现代学徒制的中心地位。因此学生对于现代学徒制的认识、理解和参与意愿是现代学徒制实施的关键。

四、商科类学生对现代学徒制的基本认知与分析

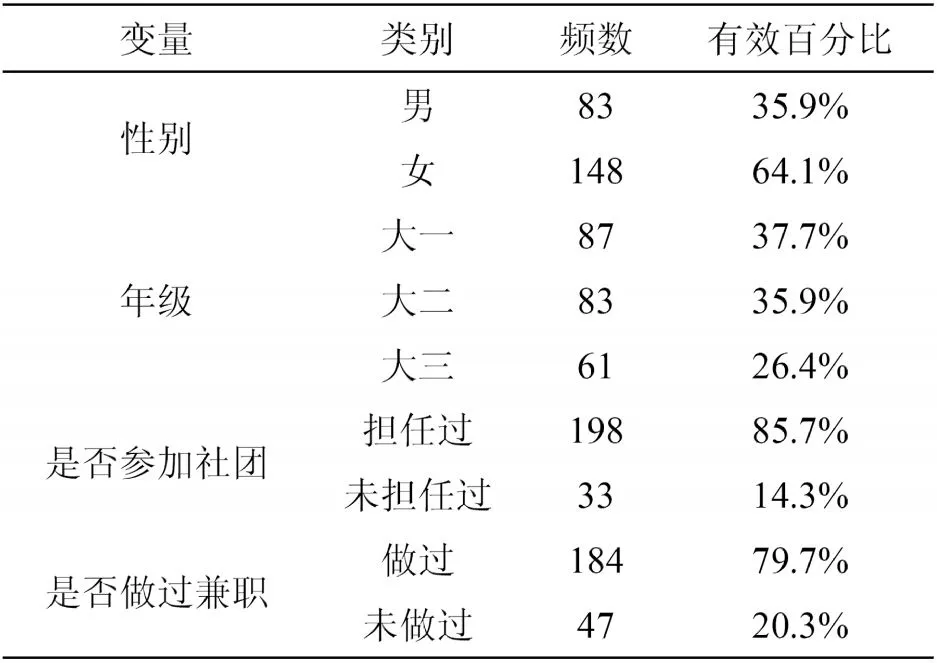

当前,我国现代学徒制主要以高等职业院校为推动的主体,故而对高职院校的学生对现代学徒制的理解与认知对推动该人才培养模式具有参考意义。本文研究工具为“商科专业类现代学徒制调查问卷”,以惠州经济职业技术学院为例,调研工商管理、市场营销、物流管理、国际贸易与商务管理等商科类专业的学生,发放问卷264 份,剔除无效问卷33 份,回收有效问卷231 份,问卷有效率为87.5%,样本统计描述基本信息见表1。通过统计工具SPSS21.0 进行量表信度分析,Cronbach's Alpha 系数为0.817,判定问卷的信度良好,可以进行下一步分析。

表1 商科类专业学生基本信息

现代学徒制要求学生持有双重身份,既是学校学生又是企业学徒。这是现代学徒制能否顺畅实施要解决的一个学生心理关,学生对此是否有身份的认同?从性别、年级以及兼职与否及时长三个维度分析。问题为:现代学徒制要求学生有双重身份,既是企业的学徒又有学生的身份,你同意吗?

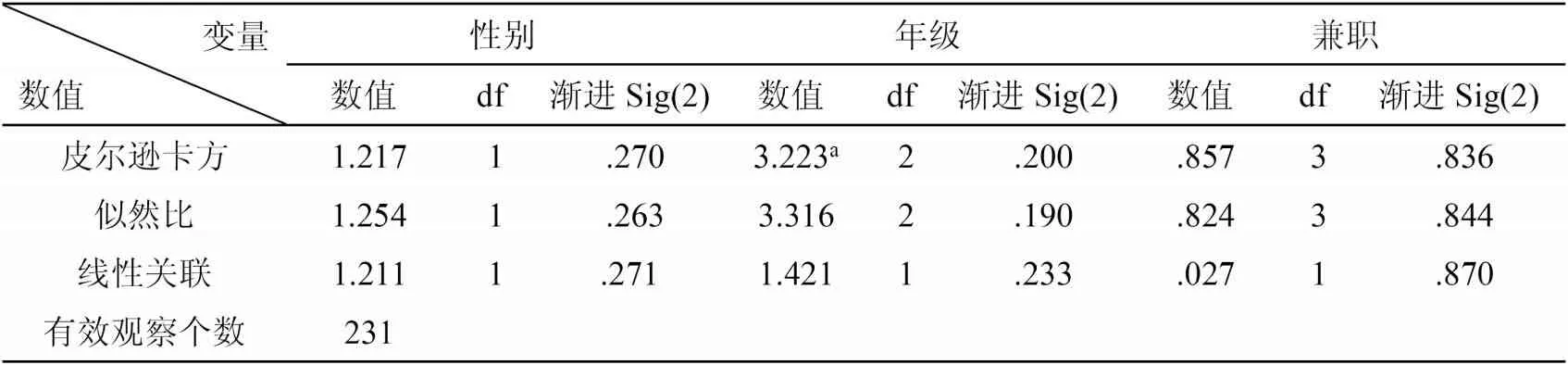

学生对学徒双身份的认同度较高,同意比例达83.1%。说明在心理认同度上,学生对学徒身份并无排斥。接着对性别、年级和兼职状况三个维度做0.1 显著度的卡方检验,发现,在双认身份的认同上三个维度都没有显著差别。见表2。

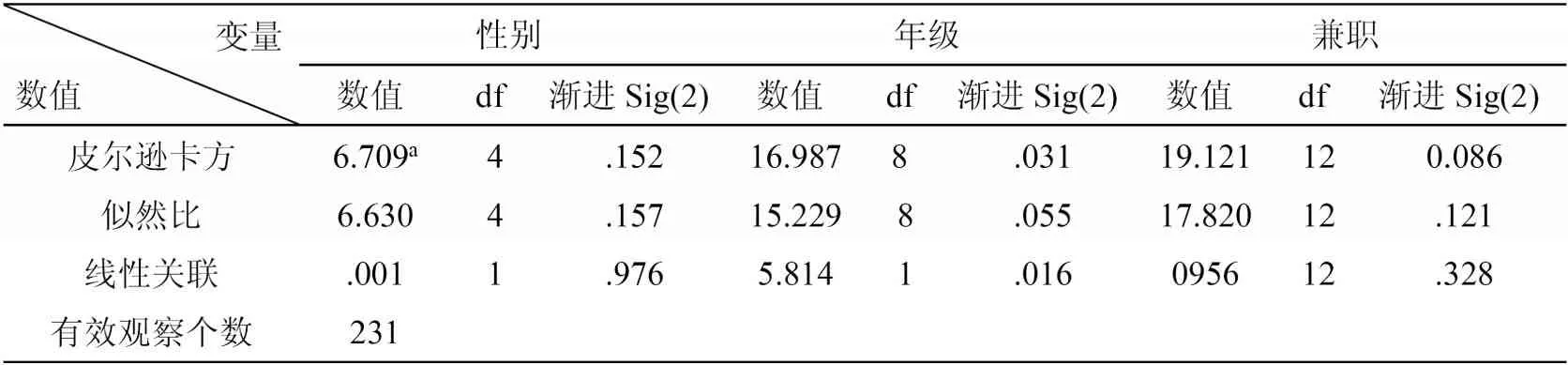

(一)各类校企合作育人模式和教学方式在现代学徒制中几乎都有体现。在校企合作上,现代学徒制双元育人,是一般的“校中厂、厂中校”的升华,在教学方式上,因为它有一年以上的时间在企业学徒,是深度的实训,实战的实习。一年以上的企业学徒对学校和学生都是考验。学生须对此有比较深入的理解,才能在今后的学习中克服困难,使现代学徒制顺利进行。因此需要把分析引入深入,在学习方式上学生的认同度如何?问题为:现代学徒制要求学生在企业带薪学徒工作2 年,在校理论课学习1 年。你赞同这样的学习方式吗。分为5 级满意度,数据见表3。

表2 性别、年级以及兼职情况学生对学徒制身份认知的卡方检验

满意与非常满意的这种教学方式的仅占41.6%,一般的占38.5%,不满意与非常不满意的占19.9%。如果说学生对双身份的心理认同度比较高的话,那么在关于实质性的学徒制学习时,学生的认同的比例就比较低了。因此可以得出一些有益的启发,即在未来实行学徒制时,不能仅仅在表面上得到学生的认可,而要对学徒制这种学习模式事先进行沟通。

表3 学生对学徒制学习方式的卡方检验

对学习方式以显著度为0.05 和0.1 分别检验,可以看到,学生在性别方面没有明显差异,而在不同年级以及兼职时长上表现出显著差异。能否在企业有一年甚至两年的学徒生涯,这是与现有各类非学徒制的明显区别。年级和兼职状况的显著差异表明学生的成熟程度,说明现代学徒制在具体实施时会面临考验。应提前安排相应沟通工作。

(二)现代学徒制要求入校即开始学徒制,“进校即进厂”。学徒制的开班需要有学生的自愿参加,赞同进校即报读现代学徒班比例为55%,其中大一、大二、大三分别为37.4%、35.7%和26.9%,说明学生能够报名参加现代学徒班的比例仅超过一半,说明在是否参加学徒班上的意见还有不同意愿,学徒班的实施还有待更多的学生认同。

对学生报班的意愿同样进行了卡方检验,见表4。设立了三个维度,赞同、不太赞同和不赞同。问题设为你是否赞同高职学生入校后选择报读现代学徒班。

表4 学生加入学徒制班意愿的卡方检验

设显著度0.1 显著度检验,可以发现在性别、年级和兼职状况上表明在入学即报读学徒班上的态度上有显著差异。说明三个变量对于是否入校即报读学徒制有着不同的意愿。

(三)除此之外,了解学生大学生的学习态度、在校活动情况、对未来求职竞争力的判断、学习现代学徒制面临的困难等等,也是判断现代学徒制顺利实施与否重要依据。因此,采用描述性统计分析的方法对于以上分析如下:

首先,86.6%的同学认为在大学培养综合素质最为重要,其次是专业技能,占84.4%,有71.8%的学生认为有兴趣对学徒制作进一步了解。

其次,现代学徒制除了学校的毕业证外,还可以获得学徒的相关资质,得到了学生的积极响应,有85.7%的学生对获得这样的资质证书感兴趣。

再次,对于实施“现代学徒制”,将会面临着不同的困难,学生也表过了不同的看法。有74.0%同学认为“学生本人不了解学徒制”,有64.1%的学生担心“教学管理与运行机制得不到保障”,有51.1%的同学认为“企业不配合实施”,有48.5%的同学认为“社会认同度低”,有45.9%的同学认为“师资无法满足需要”。参加过学徒式订单班的少量学生的数据显示,有61.3%的学生愿意留在企业继续发展,也有38.7%的学生表示想寻找其它工作机会。

五、结语

关于现代学徒制多视域的研究已硕果累累,然而从学徒的视角进行的深入探索还较少,对学徒处于现代学徒制的中心地位的作用还缺乏足够认识。人才培养应当以此为线,牵联“校企合作,工学交替”,进行校企深度融合,合作育人。本文从学徒身份这一关键瓶颈进行研究,主要从学生的主观角度出发,对学徒的认知进行研究。概言之,学生对现代学徒制有了解的意愿,却并不强烈;期许获得学徒制给自身带来的收获,但对承担学徒的责任缺乏必要心理的准备。因此,其启示是,在开展现代学徒制的培养模式上,除校企合作外,应当重视教育对象的心理准备和承受能力,并实事求是地开展工作,才能让这一新的人才培养模式开花结果。