从康熙朝《常宁县志》看清初佛教在常宁的兴盛

郭华清

(广州大学 人文学院,广东 广州 510006)

一、康熙朝《常宁县志》

康熙朝《常宁县志》,是常宁县唯一一部记载明清鼎革时期该县史事的县志。该志上承明万历四年(1576) 陶敬图修的《常宁县志》,万历二十二年(1594) 徐兆奎、陈勋的《续修常宁县志》,万历四十八年(1620) 刘自省的《再续常宁县志》,下续天启、崇祯、顺治、康熙四朝邑事;始修于康熙十年(1671),历两年修成,康熙十二年(1673)付梓问世;由张问明主修,殷铭纂修,刘纶编订。张问明,字还城,号峨辉,四川峨眉人,举人,康熙七年(1668)至十七年(1678) 以文林郎任常宁知县,共任职十一载。殷铭,字浴日,邑人,清顺治岁贡生,任澧州训导,著有《殷浴日文稿》。

康熙朝《常宁县志》 纪事止于康熙十一年(1672)。全志正文分为十三卷七十一目,计四册,共十二万余字。现存第一至四卷和第十至十三卷,共八卷,第五、六、七、八、九这五卷已找不到,估计已经佚失。志首载知县张问明于康熙癸丑(1673) 撰的《常宁县志序》,云: “是用礼聘殷子浴日操觚,从事纂修,而又有阮子鄂、崔子瓒、殷子立鹤,相与搜采参订,诸如山川、土田、城郭、宫室、人物、风俗数大端,区类而分析之,卷十有三,卷各冠以一论。” 又载纂修殷铭序云: “首自封域,终及方外,分类别义,为卷十三。” 这十三卷卷目依次为:封域志、营建志、赋役志、学校志、风土志、秩官志、选举志、武备志、人物志、艺文志、祥异志、列女志、方外志。而专门记载宗教的是最后一卷,即第十三卷《方外志》。该卷内容虽然不多,但对明末清初常宁县的宗教人物和寺庵庙观等宗教场所的记载还是比较详细、系统的。特别是宗教场所,记载比较完备,不仅列有场所名称,而且大多还列出创建时间、创建人物以及分布的地点,为我们研究明末清初湖南常宁甚至湘南宗教(尤其是佛教)的历史提供了宝贵的第一手资料。

二、清初常宁的佛教

《方外志》详列常宁的寺庵庙观,其中,道观4 座、寺25 座、庵35 座。道观属道教活动场所;寺庵属佛教活动场所,寺庵加起来共60 座。佛教活动场所是道教活动场所的15 倍。可见,明末清初时期,常宁县佛教的信众比道教多得多,佛教在该县远比道教兴盛。

常宁在清初属湖广总督治下的衡州府(今衡阳市),是衡州府下的一个小县。该县面积据第一卷《封域志》载: “广九十里,袤一百二十里。” 也就是说面积为10800 平方里,即2700 平方公里。这个数字实际上只是估算,并不精确。实际上,清初的常宁县与现在的常宁市范围大致相当,现在的常宁市面积为2046 平方公里。2046 平方公里,有60 个寺庵,平均34 平方公里一个佛教活动场所(寺或庵),不可谓不多。如果将这个数量跟学校数量比较,可以看出,寺庵远比学校多。当时常宁只有一所学宫,位于县城,相当于县学,其招生人数朝廷有严格的限制。据第四卷《学校志》记载: “顺治初,生员无定额。大县或取至百人。十二年,奉旨大学四十人,中学二十五人,小学十五人。十六年奉旨大学十五名,中学十二名,小学七名。宁(指常宁,下同——引者)原属中学定数十二名,外发府学三名。自康熙元年考案失额,仅十名。府学亦未发童子之颖异,堪进者俱为变例所限。康熙十年,奉宗师王、考试殷铭,奋兴首事,爰约同志刘登瀛、段廷衮、刘纶等,具呈本县转详学宪,力请复额,足考本学入十二名,外发入府学三名,共十五名,额遂如初。” 乡学在《学校志》中不见记载,很可能当时全县根本就没有建立乡学。这样看来,到康熙十年时全县就只有一所学校,却拥有60 座寺庵。县学只招收15 名学生,教的是儒学,佛教却拥有广大的信众,这说明儒学在民众中的影响远远不如佛教。

从《方外志》可以看出,这60 座寺庵,除原来明代建立的外,多数新建于清初的顺治、康熙朝(至康熙十一年编该志为止)。

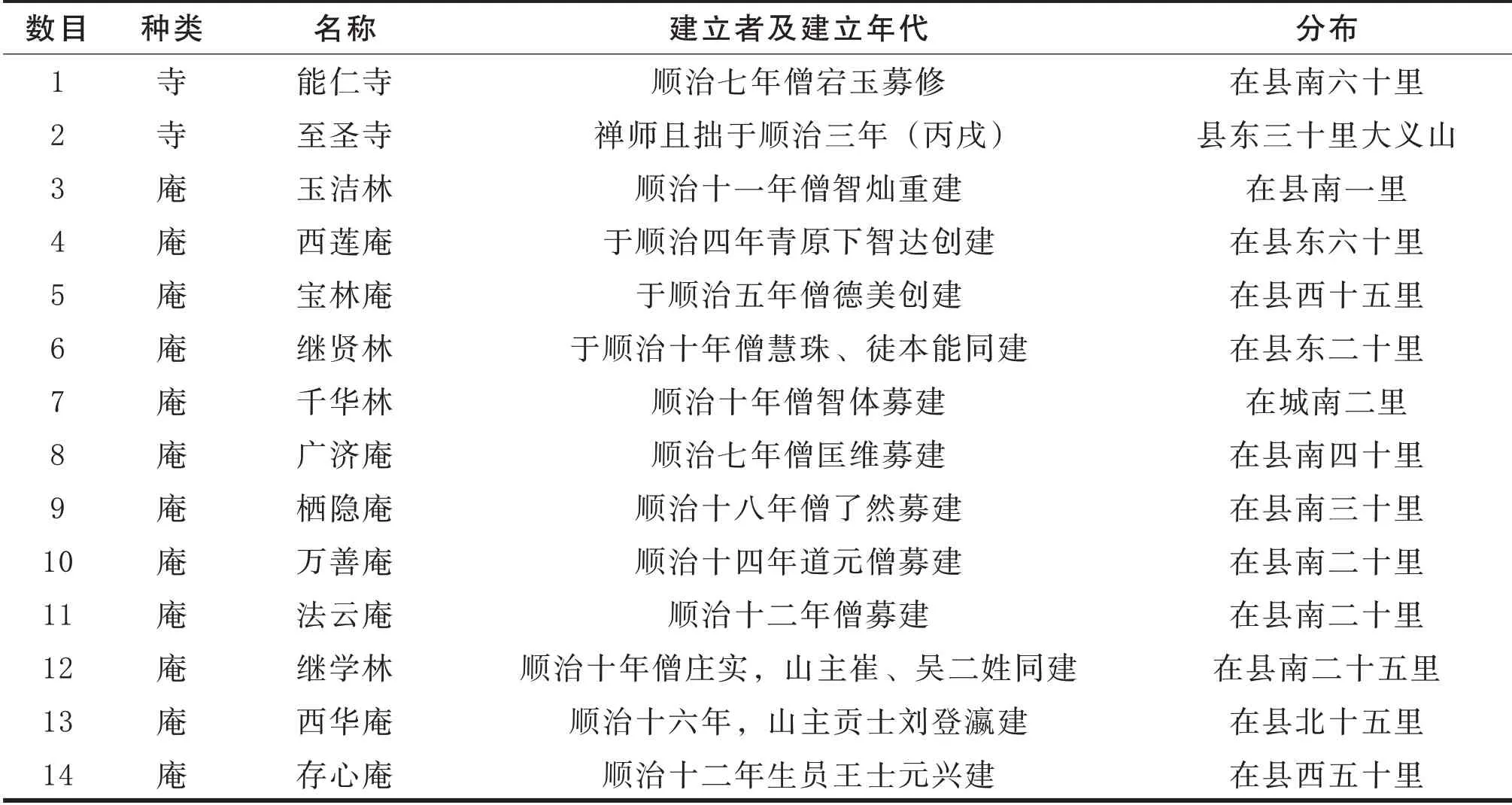

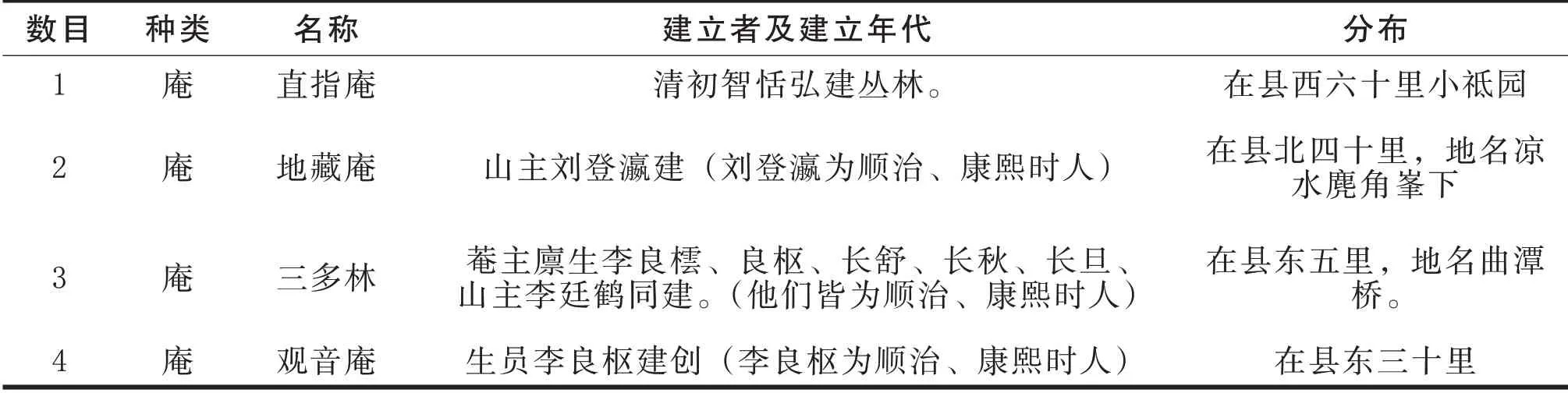

《方外志》以及本志第十卷张芳《大义山碑记》 明确记载在顺治朝建立的寺庵有14 座,占23.3%,具体情况见表1;在康熙朝新建或重建的寺庵共6 座,占10%,具体情况见表2;还有几座庵,《方外志》没有明确记载建立年代,但根据建立者生活的年代可确定它们是在清初顺治、康熙朝建立的,有4 座,占6%,具体情况见表3。

三者加起来,在清初顺治、康熙朝(十一年前)建立的寺庵共24 座,占60 座的40%。实际数目应不止这些,因为有些寺庵,《方外志》没有明确记载建立的年代,但有可能也是在清初顺治、康熙朝建立的。该志记载常宁史事到康熙十一年(1672)止,如果从顺治元年(1644)算起,这24座寺庵是在清初这28 年间建立的,平均1.16 年建一座。《方外志》明确记载在明代建立的寺庵有15 座,占60 座的25%,建立的年代从洪武到崇祯,跨越整个明朝276 年,平均18.4 年建一座。

从以上数据分析可以看出,清初是常宁县佛教的兴盛时期,寺庵等佛教活动场所兴建的速度远远高于明代。

表1 顺治朝新建或重建的寺庵

表2 康熙朝(康熙十一年前) 建立的寺庵

从《方外志》和张芳《大义山碑记》记载来看,常宁的佛教属于禅宗的曹洞宗。张芳,字菊人,号鹿牀,江苏句容人,顺治十一年(1654)以进士知常宁县事。他在常宁为官八年,对常宁县当然相当了解。居官期间,他曾游历大义山的至圣寺,并写下《大义山碑记》,对大义山命名来历和至圣寺的禅义宗风进行了阐释。《大义山碑记》说: “宜阳城东三十里地,有山名大义者。禅师且拙公之所建立也。师传达磨正宗,系洞上三十四世,受弁山瑞白禅师鸿嘱,于顺治丙戌秋,探幽选胜,结茆于此山之右腋。巳丑春,恢拓中基,初创正殿,次造前殿、山门、丈室、藏楼、左右两堂两序、厨库、僧寮等。” 文中所说的这个寺庙,就是至圣寺。这在《方外志》记载很清楚: “至圣寺在县东三十五里,即大义山释净讷禅师建造。丛林规制恢弘, 宗人府高珩题曰真狮子窟,知县张芳有记。” 这个净讷是明末清初常宁佛教史上一个最重要的人物。据《方外志》载: “净讷禅师字且拙,安仁王氏子。童真入道,参弁山瑞白师得法。” 由此看来,净讷受法于浙江弁山瑞白法师。弁山,又名卞山,在浙江湖州城西北9 公里,雄峙于太湖南岸。该山不仅风景极佳,还是一个佛教胜地。崇祯三年(1630),瑞白法师出主弁山龙华寺。瑞白法师(1584—1641),名明雪,瑞白为其字,别号入就,安徽桐城杨氏子,20 岁入九华山聚龙寺剃落,经过16年的修炼,于天启六年(1626)获曹洞宗28 世的法资格[1]。净讷受法于浙江瑞白法师,他在常宁传的法也就自然是禅宗的曹洞宗。净讷在常宁传法,影响很大,成为常宁佛教史上一代宗师,他在大义山建立的至圣寺也俨然成为常宁曹洞宗的祖庭。《方外志》云: “(净讷)明崇祯间,探幽于宁之西南隅,得贯公山乳峯僻地。地险而邃,豺狼虎豹集其中,人迹罕到,诛茆结静,孑立焚修。猛兽驯狎如家常狗马者。然火食亦在断续有无间。越三载,道风传播,衲子智宁等请住宁东烟竹湖幽谷中,选胜开基,题曰大义山。大阐宗风,四方参谒者云集不绝。建至圣寺,造载经阁及祖堂、塔院诸楼台,规制恢弘……其著述甚富,不专作一家禅语,传洽儒书,旨无异同,脍炙行世。法嗣三十三人,绪庵智缵、寄庵智修为首座。师于康熙庚戍春,受弁山请,赴浙主法座。命缵、修二嗣,先后继席住持兹山,亦有法录匡时,问答宗门,别调玄霜草语录等,刻流通,诚当代之名禅也。” 大义山的禅风在常宁大盛,常宁有多座寺庵嗣法于大义山的至圣寺。《方外志》明确记载嗣法于大义山的寺庵有:

表3 顺治或康熙朝建立的寺庵

绍圣寺,在县南法云山,距城三十里,僧智贤创建。康熙十二年迎义山嫡嗣第二代住持智续禅师住锡。师系江南世族,明末致仕高隐,慧业超群,缁素依止,遂成法社,着有语录、诗文行世。

直指庵,在县西六十里小祗园,僧智踊开蓁、辟莽、诛茅结小庵,并置常住田若干亩。清初智恬弘建丛林。恬受三昧和尚戒,后得法于义山,卓锡兹地。

西莲庵,在县东六十里,于顺治四年青原下智达创建。丛林嗣法于大义山,有语录流行。

永福庵,在县北十五里乌紫峯下,系义山法嗣智琮募建。

永福庵,在县北十里乌紫峯下,嗣法大义山,禅僧德宗募建。

广济庵,在县南四十里,顺治七年僧匡维募建,嗣法义山。

栖隐庵,在县南三十里,顺治十八年僧了然募建,嗣法于义山。

实际数可能不止这些,因为,有的寺庵在《方外志》中虽然没有明确记载,但实际上也嗣法于大义山。

谈到清初常宁的佛教,必须还应该提到另外一个人物,那就是智缵。据《方外志》记载,智缵不仅是大義山至圣寺嫡嗣第二代住持,而且还于康熙十二年住锡绍圣寺。《方外志》说,智缵 “师系江南世族,明末致仕高隐,慧业超群,缁素依止,遂成法社,着有语录、诗文行世” 。看来,智缵是明末清初遗民逃禅到常宁的一个典型。在明末清初纷繁复杂、斗争残酷的历史环境中,一部分官僚及其子弟,甚至明朝宗室成员,学法为僧,著名代表有耐可(吕留良)、今种(屈大均)、函可(韩宗騋)、澹归(金堡)、药地(方以智)、八大山人(朱耷,明宗室)、石涛、戒显、檗庵、大错、担当、石溪、浙江等[2]168。智缵也是这批人中的一位。这些人往往或为著名学者,或为高官,他们有很高的智慧和文化修养。在逃禅前,他们浸淫儒学,逃禅后接触佛学,往往能儒释融合,写出义理很高的佛学著作,如果还苦志修炼,可能成为一代高僧。智缵就是这样,他慧业超群,又勤于修炼和著述,成为常宁一代高僧,其地位和影响仅次于其师净讷。

三、清初常宁佛教兴盛的原因

其实,佛教在清初的兴盛,不只是发生在湖广衡州府治下的一个小县常宁,而是全国性的。根据康熙六年(1667)的统计数字,当时直省共有寺庙79622 处[2]336,单单一个省就差不多有8 万座寺庙,这些数字不能不说是惊人的。这样说来,常宁一个县拥有60 座寺庵也就一点不奇怪了。

清初佛教为什么在常宁乃至中国这么兴盛呢?主要有两个原因:

一、统治阶级的佞佛。顺治皇帝佞佛是有名的。顺治对佛教兴趣浓厚,造诣较深,一度有过出家的想法和举动[2]178。他多次召见临济宗禅师憨璞性聪、木陈道忞、玉琳通琇及其弟子茆溪行森等。康熙皇帝对僧人的尊崇虽远远不如其父顺治帝,但他对佛教和佛教上层人物仍采取敬重的态度,利用佛教为巩固其统治服务。据记载: “圣祖巡幸所至寺院各有题词,遇山林学道之士优礼有加” ,并 “亲制重修天竺碑文。”[3]

康熙在位61 年,曾经六下江南,每次南巡, “山林法席,均荷恩光” 。如康熙二十三年(1684)第一次南巡,到天宁、平山二寺,在天宁赐额 “萧闲” ,在平山赐额 “怡情” ;到金山寺,御书 “江天一览” 于竹林;亲撰《竹林赋》并勒石于竹林寺……类似情况不可胜记。据《清鉴纲目》卷二《圣祖仁皇帝记》载,他一生 “写寺庙扁榜多至千余” 。他还多次巡幸五台山,参礼佛寺,对僧人优礼有加[4]。

上有所好,下必甚焉。皇帝尊崇佛教,地方官自然对佛教不敢怠慢,更是刻意敬恭,大建佛寺、优礼僧人就是他们的表现。在地方官的推动下,大量佛教寺庙在各地得到兴建。清初常宁寺庵的兴盛,也与地方官对佛教的推崇大有关系。例如,康熙初年在常宁任知县的张问明就对兴建寺庵予以大量实际支持。据《方外志》记载: “万福寺,康熙九年知县张问明重修。” “大圆庵在城西二里资福寺后。康熙八年知县张问明捐俸建,僧拄临苦志焚修,接众弘禅。” 地方官不仅掏钱建佛寺,还以题额寺庵、拜谒僧人、巡游寺庵以及撰写诗文等方式表示对佛教的恩宠甚至信奉。如大义山的至圣寺,就得到官员的特别青睐。《方外志》载: “至圣寺在县东三十五里,即大义山释净讷禅师建造。丛林规制恢弘,宗人府高珩题曰真狮子窟,知县张芳有记。田粮载入僧户,自纳免差。” 该寺不仅得到知县张芳为其写下《大义山碑记》,还得到宗人府官员高珩的题额,甚至 “田粮载入僧户,自纳免差” ,可见待遇非同一般。其他的寺庵有时也能得到地方官的诗文褒扬。《方外志》载: “观音庵,在栢坊驿,兵宪彭而述,知县张芳有诗。” “湘山寺在东城内盘龙山下,训导李穠记,入《艺文志》。” 在官员的表率下,民众也踊跃崇佛,士子、富户甚至普通百姓捐款或者自建佛寺。四民(士农工商)之首的士,对建佛寺表现尤为积极。《方外志》载:

浆田寺,在县南三十里官板保,永乐年间僧履真建。浆田岩有石壁,可玩。岩外有寺曰兴龙寺,唐宋以来已有之。康熙十一年,庠生彭益升纠众重修。

西华庵,在县北十五里,顺治十六年,山主贡士刘登瀛建。

存心庵,在县西五十里,顺治十二年生员王士元兴建。

观音庵,在县东三十里,菴主生员李良枢建创。住持僧寂印。

三多林,在县东五里,地名曲潭桥,庵主廪生李良橒、良枢、长舒、长秋、长旦与山主李廷鹤同建。

彭益升为庠生,刘登瀛为贡士,王士元、李良枢为生员,李良橒为廪生,皆属士子。

士子在中国古代社会被视为有功名的人,在社会上往往很受尊重,是官方与民间联系的纽带,他们的态度对民间有很大的影响。他们的崇佛趣向对普通百姓具有很大的引导作用。

二、苦难造就了宗教。宗教起源于苦难。苦难,泛指天灾人祸所造成的艰难困苦。马克思说: “宗教里的苦难既是现实的苦难的表现,又是对这种现实的苦难的抗议。宗教是被压迫生灵的叹息,是无情世界的感情。”[5]当人们遇到天灾人祸,生死未卜,生命遇到极限考验,而在现实中又处于无助的无情境地时,宗教最容易以一种 “无情世界的感情” 的面貌来到人们的跟前,被人信奉。在明末清初的常宁乃至全中国,人们就遇到了这样的苦难。在明清鼎革之际,整个中国兵连祸结,天灾频仍,人们生活于水深火热之中。天灾人祸带来的苦难,促使人们向宗教寻求心理安慰和精神寄托。

常宁人民的苦难更甚。常宁属于湘南的一个小县,自然条件欠优越,境内多山地、丘陵,适宜耕种的平原之地约为三分之一。人均耕地少,百姓便去周边邻县交界之地开田辟地或租田耕种。该志第一卷《封域志·疆界》载: “宁狭而硗,民迫饥寒,輙粥,产不辞越境。故东南之阡陌多入于桂、耒,而西北之界祁、衡者,亦颇类焉。” 常宁的土地很贫瘠,物产产量低下。该志第三卷说: “此宁瘠邑也,厥田为中下,而农之所生,仅一稻,以视夫三农生九谷者有差。” 因为耕地不足,土地贫瘠,物产贫乏,又乏商贾之利,常宁人民的生活本来就很贫穷,明末清初的战乱更加加剧了百姓的贫穷。第三卷《赋役志》载: “及经兵燹之余,土满人稀,田卒污莱。且地僻而瘠,无大江之涉,可利商贾。民无赢余,而止治稼穑。夫稼穑之所获几何哉?丰年谷登,瘦亩亦仅二三石耳。岁课资其中,衣食、宾客、丧祭,资其中,而夭厉疾札无论焉。夫以有限之入,供无穷之出。” 贫穷再加天灾人祸,大大加深了人们的苦难。明末清初,常宁的天灾人祸频仍。据第十三卷《祥异志》记载:

人祸:

崇祯十一年戊寅正月二十七日,临蓝矿寇攻城。城内外房屋尽皆灰烬,居民杀死数千,财物悉掠,宁邑伤残自此始矣。十六年癸未七月,土宼猖獗,士民起义灭之。八月,大疫,先死于兵,继死于病,共以万计。

顺治十五年戊戌七月,有游兵千余劫掠西南东三乡,烧毁房屋,杀伤人民甚众。

康熙三年,桂宼扰南乡,居民苦之,旋请兵捕灭。八年七月,大疫。八月,县北城外火灾。十一月,西城内火灾。九年五月,内城北复火。

天灾:

嘉靖三十四年乙巳,大旱,竹生实,民采以活生。

天启六年甲子,大旱,民采蕨根作粉以食,知县王梯捐俸赈济,所活甚众。

崇祯十七年癸未,大旱,民不聊生,乱因以起。

顺治三年丙戌,旱。丁亥春,加以郝兵掳掠,斗米一两二钱,民茹草食木,死亡过半。自古之飢,未有甚于此者。九年壬辰,旱,斗米三钱,民采蕨根以食。十三年丙申七月十九夜,山崩水涌,平地深二丈余,近江居民房屋,淹推无存,死者千计。十四年丁酉,旱复疫。

康熙四年大旱,奉旨蠲饷三分。六年,蝗,民无半收。八年春夏,旱。七月十八日,大水。八月望,复水,三日乃退。

人在遭遇巨大的苦难时,回天无力的感觉便会油然而生,这时最容易产生宗教感。因为,人们被痛苦折磨、煎熬到精神崩溃的地步,却无法解释苦难的来源以及找到走出苦难的出路,这时唯一可以看到的希望并能帮助他的,是无所不知、无所不能的神。明末清初的天灾人祸带来的苦难,促使人们心向宗教,求神拜佛,以求取解脱,由此,佛教便兴盛不衰。因此,常宁人纷纷建立和走向寺庵,可以说,苦难是重要的动因。