应用型本科高校通识教育调查分析及思考

孙向阳

应用型本科高校通识教育调查分析及思考

孙向阳

(铜仁学院,贵州 铜仁 554300)

为深入了解应用型本科高校通识教育发展现状,以铜仁学院为研究对象,通过调查数据的分析,发现其在通识教育课程设置上存在着顶层设计以及整体规划不够完善、师生对通识教育的认识不够深入、各个模块之间的课程设置还不平衡不充分、交叉学科课程偏少、缺乏一套严格的“优胜劣汰”机制、课程质量的监控与评估还没有引起足够关注以及学生选课比较盲目等问题。对此,提出了转变教育观念、完善课程结构、加强师资建设、做好选课指导和完善制度建设等具体策略,为应用型本科高校通识教育的有效开展和深入研究提供参考。

应用型本科高校; 通识教育; 现状; 启示; 对策

一、前言

通识教育(general education)起源于古希腊著名的哲学家亚里斯多德所提倡的“自由教育”。我国的“通识教育”一词是上世纪40年代根据general education、liberal education的意思翻译过来的。此前,曾有人把“general education”翻译为“一般教育”“普通教育”“通才教育”,把“liberal education”翻译为“自由教育”“博雅教育”等。在十九世纪之前,“通识教育”一词通常是中小学教育的总称。第一个把“通识教育”与高等教育联系起来的是美国博德学院(Bowdoin college)的帕卡德(A.S.Packard)教授,他最早提出了现代意义上的通识教育概念。“我们学院预计给青年一种general education,一种古典的、文学的和科学的、一种尽可能综合的(comprehensive)教育,它是学生进行任何专业学习的准备,为学生提供所有知识分支的教学,这将使得学生在致力于学习一种特殊的、专门的知识之前对知识的总体状况有一个综合的、全面的了解。”[1]如今,人们则比较认同《教育大词典》中对通识教育的的界定。“通识教育是近代关于教育目的和内容的一种教育思想以及据此实施的教育。在高等教育阶段,指大学生均应接受的有关共同内容的教育,通常分属于学科领域,提供内容宽泛的教育,与专业教育有别。”[2]通识教育作为高等教育不可或缺的组成部分,与专业教育一起共同承担着培养高素质现代公民的重要责任。

铜仁学院作为一所应用型本科高校(2006年“升本”),近些年来在通识教育改革中做了一些有益的探索。2015年,把通识教育界定在“大通识”的概念上,将学校原有的“思政”“大学体育”“大学外语”“计算机”四大类课程均定位为通识教育课程,并称之为通识教育必修科目。2016年,学校凝练出了“通识教育+专业教育+自主学习+项目课程”的“山”字型人才培养模式,将通识教育贯穿人才培养的全过程,新设置了公民教育、科学精神、艺术审美、哲学智慧、国际交流、教师教育等六大通识教育模块。2017年,启动通识教育课程建设与遴选计划,建立通识教育课程资源库,通过建立跨学科、跨学院的选课机制,创建“通识教育大讲堂”,积极培育通识教育教学文化,基本解决通识教育和专业教育割裂的问题。特别是2018年,学校专门成立田秋写作学院(现正式命名为写作研究院),正式启动《铜仁学院大学生写作与沟通能力提升计划(试行)》,将培养大学生的交流沟通、阅读、写作、信息处理等能力纳入到人才培养体系建构之中,把大学生的写作与沟通能力作为核心素养倾力打造,并专门在通识教育平台中增加“写作与沟通”模块,强力推动通识教育综合改革和实践研究。但其实施效果到底如何,尚需进行深入、全面地分析和总结。为此,课题组特意选择铜仁学院为研究案例,以选修课程为突破点,制定“铜仁学院通识教育问卷调查表”(学生版和教师版),在全校范围内开展通识教育现状调查研究,以期综合掌握铜仁学院通识教育的现状,并根据调查结果进行剖析,发现问题与不足,提出设想与对策,为应用型本科高校通识教育的有效开展以及相关研究提供参考。

二、通识教育课程设置现状分析

自2016年以来,铜仁学院根据“通识教育+专业教育+自主学习+项目课程”的“山”字型人才培养模式,形成了较为完善的本科人才培养课程体系。但鉴于铜仁学院正朝着特色鲜明的高水平应用型大学迈进的发展势头,如何在人才培养方案上体现出“高水平”,就成为了一个必须追问和解决的问题。因此,为了进一步适应社会发展和经济建设对高等教育人才培养的需求,进一步深化人才培养模式改革,提升人才培养质量,依据《教育部国家发展改革委财政部关于引导部分地方普通本科高校向应用型转变的指导意见》(教发〔2015〕7号)、《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高〔2018〕2号)和《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》(国办发﹝2015﹞36号)等相关文件精神,按照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,结合创建高水平应用型大学的需要,学校决定修订本科专业人才培养方案,于2018年12月印发了《2019版本科专业人才培养方案指导意见》,并最终形成了全新的《铜仁学院2019版本科专业人才培养方案》(以下简称《方案》)。

此《方案》以“坚持立德树人根本任务,落实‘以本为本四个回归’,遵循人才培养为中心理念,以高素质应用型人才培养为目标,结合新农科、新文科、新工科建设和卓越教师培养要求,实践‘通识+专业+自主学习+项目课程’的‘山’字型人才培养模式,重构课程内容,完善课程体系,推进铜仁本土特色教学资源、学院本土教授优秀研究成果、铜仁本土品牌特色活动进入课程内容,厚植‘服务铜仁’的乡土情怀,培养服务区域经济社会发展需求的高素质应用型人才”作为指导思想,按照“精准定位,服务学校发展战略;产教融合,服务区域社会发展;强化实践,服务学生能力培养;因材施教,服务学生个性化发展”的修订原则,整合课程体系,优化教学内容,科学设置课程模块,合理安排学时学分比例,使“通识教育、专业教育、自主学习、项目课程”得到了有机融合。①参见《铜仁学院2019版本科专业人才培养方案指导意见》(校办发〔2018〕29号)。

下面,就通过对《方案》的执行情况进行分析,全面透视铜仁学院通识教育课程设置现状及存在的问题。

在《方案》中,通识教育平台的课程设置紧扣“培养高素质应用型人才”这一目标定位,将原有通识教育课程按模块重新整合,分别设置公民教育、写作与沟通、科学精神、艺术审美、哲学智慧、国际视野等六大模块,构建人文艺术与自然科学融合渗透的通识教育平台,旨在提升大学生学习思考能力、交流沟通能力、阅读能力、写作能力、信息处理能力,培养“有社会担当、有家国情怀、有科学精神、有哲学智慧、有个人修养、有全球视野”的完整人,[3]形成了完善的人才培养课程体系(见表1)。

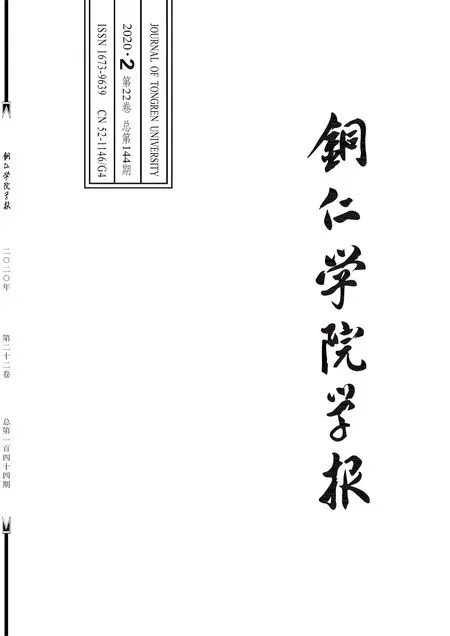

从表1可以看出,在这个课程体系中,一个四年制的大学本科学生,学时要求是2350学时,其中“通识教育平台”为656学时,占总学时的28.90%。学分要求为161学分,其中“通识课程平台”为51学分(必修学分42个,选修学分9个),占总学分的31.70%。

表1 铜仁学院本科人才培养课程体系简况表

而在“通识教育平台”中,课程设置又分为公共必修课和公共选修课两大类:

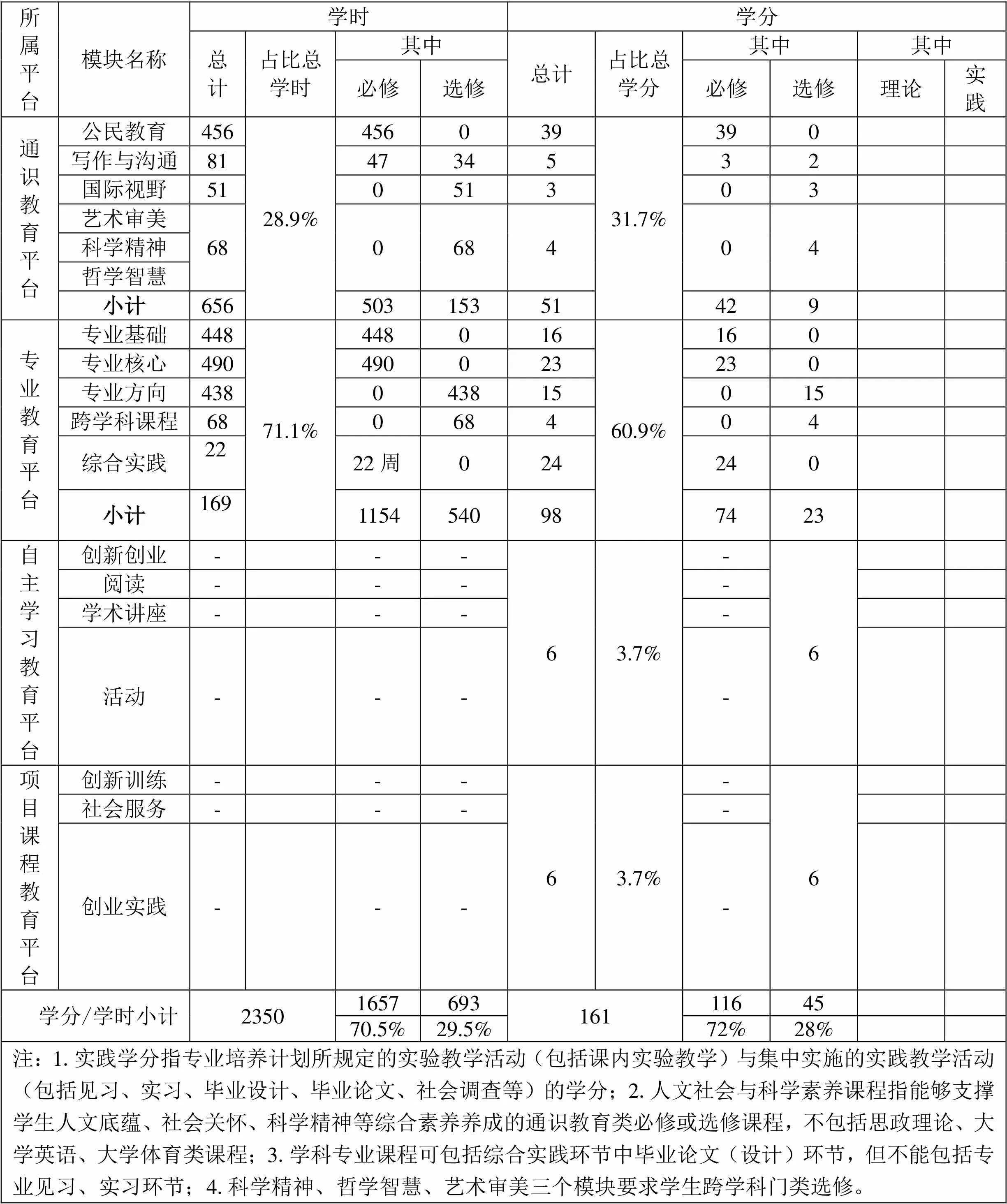

一是公共必修课。此类课程目前开设有19门(见表2),一共503个学时,占通识教育课程总学时的76.70%,共有42学分,占通识教育课程总学分的82.40%。二是公共选修课。此类课程是以课程库的形式呈现。截止2019年底,此类课程一共设置了119门,共153个学时,51学分。其中,“公民教育”模块10门,占总门数的8.40%;“写作与沟通”模块12门,占总门数的10.10%;“哲学智慧”模块9门,占总门数的7.60%;“艺术审美”模块39门,占总门数的32.80%;“科学精神”模块23门,占总门数的19.30%;“国际视野”模块26门,占总门数的21.85%。(见图1)

从图1可见,通识教育平台的课程模块设置比较科学合理,但是各个模块之间发展不平衡、不充分的现象依然存在,艺术审美和国际视野模块所占比例过大。有待进一步研究,适度作出调整,逐步实现课程资源的整合优化,才能更好地服务于人才培养的需要。

通过对比分析,铜仁学院的公共必修课程与公共选修课程的学时比例为7.7:1,公共必修课程与公共选修课程的学分比例为8.2:1。据资料显示,“日本大学共同必修课程与通识教育选修课程的学分比例为1:2,台湾大学共同必修课程与通识教育选修课程的学分比例为1.5:1,美国普林斯顿大学共同必修课程与通识教育选修课程的学分比例为0.28:1。”[4]从这一层面来说,铜仁学院的通识教育公共必修课程比例偏大,而公共选修课的开设还亟待加强。

表2 铜仁学院通识教育平台必修课程设置及教学计划

图1 铜仁学院通识教育平台公共选修课设置情况

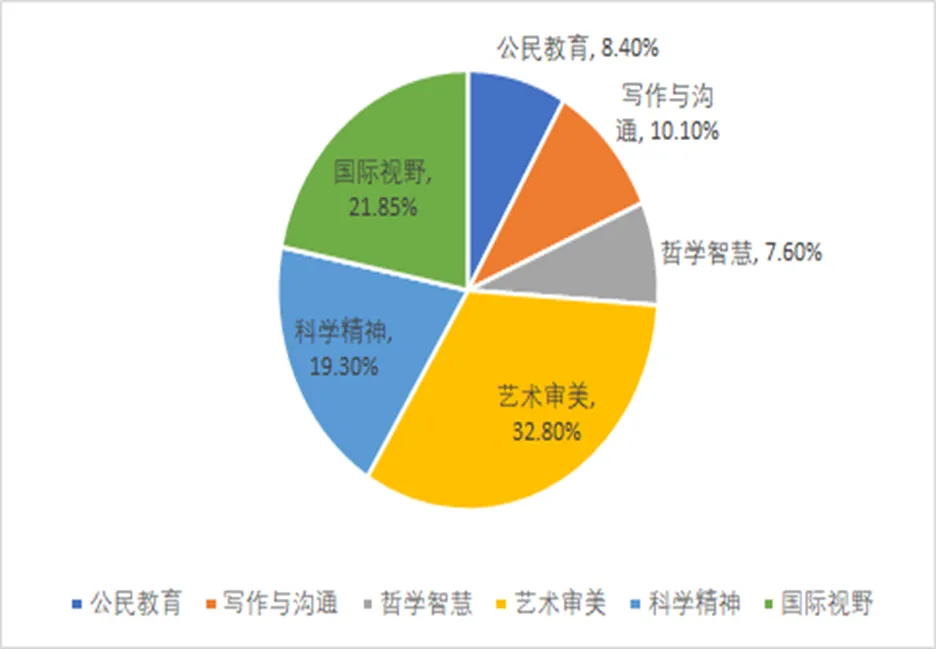

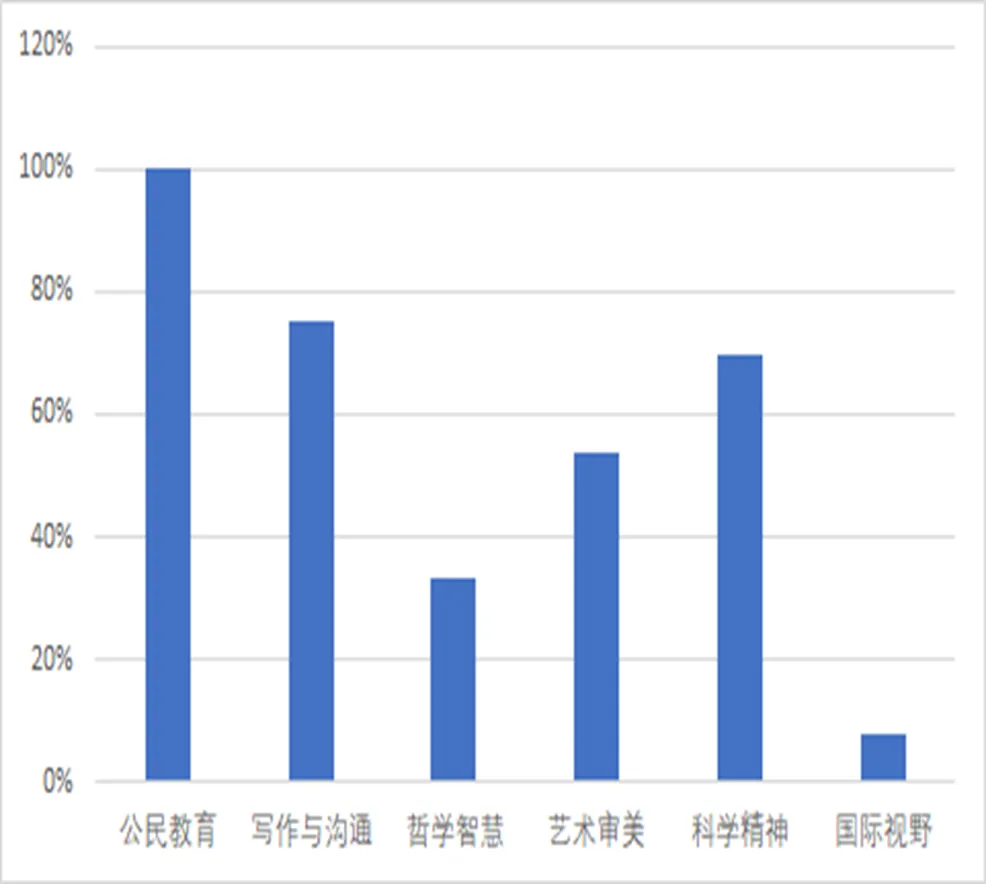

从公共选修课的实际开设情况来看,2019年下半年(2019-2020学年第一学期),铜仁学院通识教育选修课程以课程库(119门)为基础,通过学生网上自主选课,按照每门课不得少于25人的要求,全校最终开设选修课61门,课程的开出率不算高,刚刚过半(52.10%)。其中,“公民教育”模块10门(课程库10门),课程开出率为100%;“写作与沟通”模块9门(课程库12门),课程开出率为75%;“哲学智慧”模块3门(课程库9门),课程开出率为33.33%;“艺术审美”模块21门(课程库39门),课程开出率为53.85%;“科学精神”模块16门(课程库23门),课程开出率为69.57%;“国际视野”模块2门(课程库26门),课程开出率仅为7.69%。(见图2、图3)

此外,铜仁学院还借助超星·尔雅平台,开设了在线选修课程42门供学生自主选择,为通识教育平台课程的开设作了适当补充。其中,“公民教育”模块13门,占总门数的31%;“哲学智慧”模块8门,占总门数的19%;“艺术审美”模块7门,占总门数的16.70%;“科学精神”模块10门,占总门数的23.80%;“国际视野”模块4门,占总门数的9.52%。因为“写作与沟通”属于《方案》新增模块,所以暂时还没有开设在线课程。

通过分析发现,铜仁学院在通识教育选修课程的开设中,存在一些不足之处:第一,开课门数虽然不少(包括在线课程),但是顶层设计以及整体规划尚需进一步完善,并且各个模块之间的课程设置还不平衡不充分;第二,选修课程的总开出率不高,刚刚过半(52.10%)。而各个模块的课程开出率又参差不齐,高的可达100%(比如“公民教育”模块),低的还不到10%(比如“国际视野”模块);第三,课程设计比较陈旧,课程名称不接地气,多数课程就是照抄照搬各专业基础课程的名称,未能很好地涵盖通识教育的要义,也没有体现出新时代的新要求,比如《保护生物学》《新闻写作》《中国美术史》《英美文学》等课程设置;第四,在通识教育课程设置中,通论概论型、专业补充型、知识集锦型、休闲娱乐型的课程居多,而能够真正打破学科专业壁垒、综合贯通的交叉学科课程偏少,课程与课程之间、专业与专业之间、学科与学科之间关联度不高,通识课程的深度融合有待进一步拓展。此外,从通识教育的顶层设计上来看,学校对各个学院教师开设课程的约束性不够,随意性较大,并且缺乏一套严格的“优胜劣汰”机制,这也是导致通识教育课程只增不减以及课程质量的监控与评估还没有引起足够关注的根本原因。

图2 铜仁学院公共选修课课程库门数与实际开出门数对比图

图3 铜仁学院通识教育平台公共选修课开出率

三、问卷调查及分析

《方案》实施后,师生对贯穿人才培养全过程的通识教育是否有了全新的认知?其运行情况、实际效果又到底如何?带着这些问题,课题组专门精心设计了《铜仁学院关于大学生通识教育的调查问卷(学生版)》和《铜仁学院关于大学生开展通识教育的调查问卷(教师版)》,在全校师生中展开了抽样调查,其目的就是为了掌握铜仁学院师生对通识教育的理解程度以及对通识教育课程设置的态度和看法,为下一步推动通识教育的综合改革提供决策参考。

此次问卷调查,共发放学生问卷1200份,收回有效问卷1117份,覆盖了全校10个二级学院的所有专业学生。其中,男生365人,占总人数的32.68%,女生752人,占总人数的67.32%。大一学生数为904人,占总人数的80.93%,大二学生数为126人,占总人数的11.28%,大三学生数为74人,占总人数的6.62%,大四学生数为13人,占总人数的1.16%。针对教师发放了调查问卷100份,收回有效问卷73份,覆盖了全校10个二级学院的教师。调查结果分别如下所示:

(一)针对学生的调查情况分析

调查显示,学生对通识教育有所认知、并明确表示支持实施通识教育的占到67.23%,而对通识教育不知道、甚至没有听说的却占到了32.77%,这也许与大一新生刚进校不久有关。学生对通识教育授课教师的教学态度和教学方式还比较认可。

在教学态度上,“十分满意”的占31.96%,“比较满意”的占64.37%。在教学方式上,“十分满意”的占28.92%,“比较满意”的占66.25%。对通识教育课程的喜欢程度,“都喜欢”的占18.62%,“大多数喜欢”的占74.04%,大多数不喜欢的占6.89%。学生对通识教育的学分要求了解得不是太清楚,“了解一些”的占72.2%,“完全不了解”的占了16.65%,“完全了解”的不到十分之一(7.79%)学生选修通识教育的动机主要是“兴趣爱好”,占了90.96%,而“课程名称”“教师知名度”“学长学姐介绍”和“学校宣传”则分别占了40.91%、28.38%、26.05%和27.75%。学生认为我校的通识教育课程类型和数量基本能够满足他们的学习需求,占到了74.93%,也有少部分学生认为不能满足他们的需求(5.46%)。

在通识教育的难易度上,普遍学生认为有点难度、但能够接受的居多,占了85.32%,认为“非常难,接受不了”的占2.95%。在通识教育课程的学习态度问题上,“都比较认真听课”的占70.46%,“感兴趣的或有价值的课认真听,没兴趣的就不认真”占27.57%。通过通识教育课程主要学到了什么,“学到了自身专业以外的知识”占65.09%,“加深和巩固了自身专业知识”占29.45%,“什么也没有学到”占1.16%。对于通识教育课程的考核方式,学生喜欢“笔试”的占55.42%,喜欢“论文”的占17.10%,喜欢“上机考试”的占23.10%,喜欢“上交作品”的占44.67%。对于通识教育课堂容量问题,学生不希望人数太多,能接受0-50人的占36.71%,能接受50-100人的占44.58%,能接受100-200的占15.31%。

对于学校设置的六个方面的通识教育模块,喜欢“公民教育”的占39.48%,喜欢“写作与沟通”的占45.57%,喜欢“艺术审美”的占60.34%,喜欢“国际视野”的占52.37%,喜欢“科学精神”的占45.39%,喜欢“哲学智慧”的占38.5%。

在通识教育课程的授课形式上,“课堂讲授”占60.7%,“小组讨论”占50.13%,“研究性学习”占42.79%,“主题探讨”占41.9%,“少而精”占35.9%,“课外实践”占66.79%,“其他”占7.07%。在通识教育的实现形式上,“按公选课”占51.92%,“多学科的系列讲座”占68.31%,“跨学科文化沙龙”占40.11%,“其他”占11.73%。

在通识教育课程教学上存在的问题,“课程方式不够吸引人”占了一半以上(58.10%),“课程内容没有新意”占20.41%,“课程设置不能体现通识教育的意义”占19.70%,“老师不认真”占1.79%。而对于通识教育课程设置存在的主要问题,最主要是“缺少一些趣味性、生活性较强的课程,对学生吸引力差”,占到了65.89%,“缺少实践类课程”也是主要问题,占57.74%。其余的“课时太少”占17.10%,“我想听的课程本校没有开设”占14.23%,“课程名不副实,选课前很难了解到老师授课内容”占13.07%,“课程不够精华,精品课太少”占15.40%。对于当前设置的通识教育课程,学生最想改变的是“增加趣味性课程”,占到了79.50%,其次是“增加动手课程”(51.57%),“选课系统中加入课程主要内容”占23.19%,“缩减课时”占19.43%。

(二)针对教师的调查情况分析

调查显示,教师对通识教育有所认知、并明确表示支持实施通识教育的占到68.49%,对通识教育很了解的只占8.22%,对通识教育不了解、甚至没有听说的却占到了23.29%。而且没有上过通识教育课程的老师占一半以上,达到了60.27%。这些都说明铜仁学院教师对通识教育的认同度和参与度都不是很高。

在对待通识教育课程的教学态度上,“认真备课,准备资料”占绝大多数(87.67%),“稍微准备一下”的占9.59%,“不用准备,随堂教学”的只占2.74%,这说明教师对待通识教育的教学态度还是不错的。

在教学方式上,“教授和讨论相结合”是最主要的(78.08%),“随堂教授”占5.48%,“课堂讨论”占6.85%。

在课程难度的选择上,绝大多数教师都“只普及一些简单的基本知识”(46.95%),而“从专业的角度深层次讲解”只占38.36%,“根据学生情况和状态进一步选择”占6.85%。

对于学生上课时的听课状态,教师们认为大部分学生都听得很认真(76.71%),认为全都认真听讲的占13.70%,认为极少部分人在听讲的占9.59%。针对学生的这种听课状态,大部分老师经常采取多样方式改善(64.38%),偶尔会采取措施的占35.62%。在课堂上教师与学生的交流情况还比较理想,经常交流的占49.32%,有一些交流的占43.84%,极少交流的占5.48%,从来没有与学生的交流的只占1.37%。而对于教师之间的相互交流情况却不太理想,彼此之间只有一些交流的居多(67.12%),经常交流的只占17.81%,极少交流的占10.96%,从来不交流的占到4.11%。如果教师之间有交流,采取的方式和途径主要是私底下交流(60.27%),自己主动找机会去听课观摩的不多,只占36.99%,通过学校提供的机会接触占了30.14%。

对于通识教育课程的考核方式比较多样化。“课程论文”最高,达到了52.05%,其次是“小组成果展示”(50.68%),“开卷考试”占39.73%,“其他”占16.44%。

对于通识教育开展的目的,教师们提出了不同的答案。其中,“提高人文素养”最高,达到了80.82%。其次是“引导学生思维”(75.34%)。“发展学科兴趣”占69.86%,“获得人生指导获得实用知识”占68.49%,“培养学生独立思考与解决问题的能力”占65.75%。而对于我校开展通识教育课程的实际效果,绝大多数教师都认为有一定成效(76.71%),而认为达到了理想效果的不多,才占15.07%,也有部分教师认为没有效果(8.22%)。

对于如何看待目前高校通识课教师的教学基本素质和教学经验,认为“只有部分教师具备良好的经验和素质”的占大多数(52.05%),认为“教学素养普遍很高,经验丰富”的占38.36%,认为只有极少数教师两者都具备的占9.59%。而对于“您觉得有哪些方式可以提高通识课教师的教学质量”这个可以多项选择问题,老师们给出了不同的答案。其中,“有机会可以充分了解国外通识课教学的丰富经验”占比最多(78.08%),其次是“学校提供机会与外校进行交流”和“不定期开展通识课程教学的讲座与讨论”,分别占了72.60%,“对教师进行一定的培训”占57.53%。

如何看待学校通识教育课程的可选择性?针对这个问题,老师们也作出了多样化的回答。“通识课的种类太少,涉及的方面不够多”占了一半以上(64.38%),而认为“通识课种类多,设置合理”占了38.36%,“很多通识课与专业课在时间上有冲突”占27.40%,“较少通识课与专业可有冲突”占24.66%,“通识课学分太少”占28.77%。

对于目前通识教育存在的问题,认为“缺少一些趣味性、实践性较强的课程,对学生吸引力差”的占了大多数(68.49%)。“课时太少”占了42.47%,“学生对有些课程不了解,盲目选择”占39.36%,“教师的教学素质与教学经验不足,教学质量差”占34.25%,“课程不够精华,精品课太少且名额太少,难以满足学生需求”占38.36%,“学生素质参差不齐,导致教学内容深度深浅不一”占32.48%,认为“课时太多”的占12.33%。

教师们对通识教育课程下一步的改革方式也给出了自己的答案。建议“在开设选课模式上,让学生根据自己兴趣等需要在一定条件下自主选择”占56.16%,“改革通识教育时间,贯穿大学四年始终”占64.38%,“教学模式创新,尝试突破单一的课堂教学模式”占73.97%,“减少一些冗长重复的课程,增加一些精品课程”占63.01%。

四、启示与对策

当前,应用型本科高校在人才培养的过程中过于偏重专业教育而轻视通识教育的现象普遍存在。作为一所大学,其根本职能应该是什么?大学教育应该培养什么样的人?大学教育的品质到底是什么?这一系列问题,值得我们去深思。作为一名大学教育工作者,至少我们要明白,人文精神、健全人格、批判精神、创新意识,以及对未知世界的好奇心和探究能力,对于一个人的全面发展来说是必不可少的。那如何才能更加有效地针对应用型本科高校开展通识教育、全面提升大学生的综合素养与人格品质呢?课题组通过综合分析,认真研判,提出如下对策:

(一)转变观念,理念先行

通识教育的目的就是要培养健全的个人和自由社会中的健全人格的公民。在整个大学教育中,通识教育和专业教育如同鸟之两翼,是不可分割的两个部分,他们各自在人才培养过程中具有着对方难以取代的作用。只有把通识教育和专业教育有机结合起来,比翼双飞,并驾齐驱,才能培养出既精通某一专门学问又具有全面素质基础的“整全人”。因此,我们一定转变观念,正确处理通识教育和专业教育两者之间的关系,坚持通识教育与专业教育并重,提高通识教育在整个大学教育中的地位。“社会对专业训练需求的强劲势头,更需要通识教育提供一种协调、平衡的力量。”[5]课题组在调查中发现,不多学生对通识教育认识不足,担心实施通识教育会影响他们的专业课程学习,甚至有的教师也有同样的想法。如果不从认识上着手,改变人们对通识教育的偏见,通识教育将只会成为一句停在口头上的时髦口号。

(二)完善课程,精准施策

在通识教育课程设置上,要紧扣学校应用转型的办学定位,对接地方经济社会发展需求,不断完善通识教育的课程结构,构建适应社会需求、切合学校实际、彰显办学特色的通识教育模式。通识教育实施的主渠道是课程,课程资源的有效配置尤为重要。因此,在通识教育实施过程中,一定要结合地方经济社会的发展需要和人才需求,针对学生层次和专业差异,有的放矢,精准施策,差异发展,整合优化现有的通识教育课程,按需开设能够满足学生需求的新型课程,合理分配各类课程之间的比例,不断完善通识教育的课程设置。只有做到了这一点,学校才能不断提高人才培养目标的达成度和人才培养质量的满意率。

(三)提升教学水平,加强师资建设

拥有一支素质高、能力强的师资队伍是提高通识教育质量的关键所在。但在调查过程中发现,担任通识课程的教师在知识机构与能力水平上参差不齐,彼此之间交流沟通也不多,甚至还存有理科老师不能与教文科的老师对话、教西方文学的不能与教中国文学的对话等现象。这说明不少担任通识教育课程的教师知识结构单一,视野狭窄,囿于自身所学专业,学科的交叉融合还做得非常不够。在实际教学中,还有不少老师仅仅按照学校安排的教学任务上课,按部就班,照本宣科,完全没有意识到也不去关注学生的学习需要。这些问题的存在直接影响到了通识教育课程的开设与教学效果。作为学校,就应该主动采取进修学习、考察交流、集中备课、专题研讨等行之有效的措施,不断提升授课教师的教育教学水平,努力打造一支素质过硬、业务精湛的通识教育教师队伍。

(四)加强选课指导,做到有的放矢

调查发现,不少学生在选课时盲动性很大,缺乏明确的针对性,仅凭一时的喜好或者就为了“积攒”学分就选了。针对这种情况,学校教务管理部门应该要做好选修课的宣传工作,通过学校网站、教务网络平台以及微信公众号等及时发布课程介绍、授课教师、教学计划、教学大纲、课程学分和评价方式等相关信息,切实加强对学生的选课指导,让学生充分认识到选修通识课程是拓展知识视野、提升自身素质、健全人格品质的客观需求,克服功利主义的学习观。

(五)加强教学管理,完善制度建设

为了避免通识教育流于形式、成为一句时髦的口号,学校层面需要做好顶层设计和制度设计,比如,成立通识教育中心负责整体规划、协调联络,成立通识教育教学指导委员会负责审议和评估工作,单独划拨经费用于通识教育的课程开发建设和师资队伍建设,由教学管理部门将全校通识课程开设的相关要求提前编印成册发放给师生,等等。通过一系列强有力的制度来推动通识教育地有序开展,提升通识教育的教学水平,从而实现应用型高校人才培养质量的跃升。

[1] A.S.Packard.The Substance of Two Rrportsof the Faculty of Amherst Collge to the Board of Trustees,with the Doings of the Board thereon.In:North American Review,1829,vol.28:300.

[2] 顾明远.教育大词典(增订合编本)[M].上海:上海教育出版社,1998.

[3] 龚静,张新婷.铜仁学院“山”字型人才培养模式的内在逻辑探析[J].铜仁学院学报,2019(1):38-45.

[4] 冯惠民,曾德军.武汉大学通识教育调查与分析报告[J].武汉大学学报(社科科学版),2003(4):522-527.

[5] 哈佛委员会.哈佛通识教育红皮书[M].李曼丽,译.北京:北京大学出版社,2010.

Investigation and Reflection on General Education in Application-oriented Undergraduate Universities

SUN Xiangyang

( Tongren University, Tongren 554300, Guizhou, China )

To deeply understand the development status of general education in application-oriented undergraduate universities, Tongren University was taken as the research object. Through analysis of survey data, it is found that there are some problems in curriculum setting of general education, such as the top-level design and the overall planning are not perfect, teachers and students fail to have a deep understanding of general education, the curriculum setting among various modules is unbalanced and insufficient, there are few cross-disciplinary courses, it is short of a strict "survival of the fittest" mechanism, the monitoring and evaluation of curriculum quality fail to attract enough attention, and the students choose courses blindly. In view of these, specific strategies such as changing educational concepts, improving curriculum structure, strengthening construction teachers' team, and providing guidance in course selection and improving system construction are put forward to provide reference for the effective development and in-depth research of general education in application-oriented undergraduate universities.

application-oriented college, general education, current status, revelation, countermeasures

G642

A

1673-9639 (2020) 02-0048-09

2020-02-11

铜仁学院博士科研启动基金“大学通识教育的理论与实践研究”(TRXYDH1813);铜仁学高校本研究项目“应用型高校通识教育的理论与实践研究”(TRXY201807)。

孙向阳(1976-),男,贵州松桃人,文学博士,教授,硕士生导师,铜仁学院写作研究院院长,研究方向:中国现当代文学,大学通识教育。

(责任编辑 陈昌芸)(责任校对 王立平)(英文编辑 田兴斌)