超声造影评估颈动脉斑块稳定性的初步研究

陆凤霞 张俊 马冰 闫琼

【摘要】目的:通过颈动脉超声造影技术显示颈动脉粥样硬化斑块内部的新生血管,评估颈动脉粥样硬化斑块的稳定性。方法:颈动脉斑块患者78例。应用EsaoteMyLab Class C超声诊断仪,对患者行常规二维颈动脉超声检查,并将所观察到的斑块按照声学特征分为软斑组、混合斑块组及硬斑组。随即行超声造影,观察不同类型斑块内部的造影剂增强情况及管腔的狭窄程度。结果:⑴常规二维超声检查发现斑块总数为78个,超声造影发现常规彩超下遗漏的软斑块2个,斑块总数80个;⑵软斑造影增强率87.5%,混合斑块造影增强率79.4%,硬斑均未增强,软斑及混合斑块组的超声造影后增强比例明显高于硬斑组,差异有统计学意义(P<0.001);软斑组与混合斑块组比较,差异无统计学意义(P>0.05);⑶常规颈动脉超声显示的13例狭窄及1例闭塞的病例,经造影显示其中10例狭窄程度较前评估有所减轻,造影前后狭窄程度减轻的差值为8.07%±8.89%。结论:超声造影能显示斑块内新生血管情况,可更完整对易损斑块的评估。同时还可发现常规彩超下遗漏的低无回声斑块,提高斑块的检出率。且可以更准确地评估血管管腔的狭窄程度。

【关键词】超声造影、颈动脉斑块、新生血管

【中图分类号】R743【文献标识码】A【文章编号】1005-0019(2020)08--01

本文旨在通过颈动脉斑块超声造影结果的分析,探讨颈动脉超声造影检查预测斑块稳定性的临床应用价值。

资料和方法

一 研究对象

选取南京医科大学附属苏州医院2017年1月~ 2018年10月间在我科接受颈动脉超声检查确诊有颈动斑块且接受颈动脉超声造影检查的患者,共78例,其中男54例,女24例,年龄59~86岁,平均年龄68岁。根据《血管和浅表器官超声检查指南》对颈动脉斑块定义标准,将颈动脉粥样硬化斑块定义为局限性颈动脉内-中膜厚度(IMT)≥1.5mm或大于周围正常IMT值50%以上,且凸向管腔的局部结构变化。所有患者均经彩色超声检查确诊有颈动脉斑块,并愿意进行超声造影检查且在知情同意书上签字。排除标准:意识不清不能配合检查者、心功能不全者。

二 主要仪器设备

2.1 仪器

采用百胜Esaote MyLab Class C超声诊断仪,配有线阵探头LA523和线阵探头LA332。此仪器具有 CEUS技术软件。造影时机械指数(MI)调节为 0. 07,增益设为95%,焦点设置在2 ~ 3 cm处。所有患者检查时所用的仪器参数设置均保持一致。

2.2 超声造影剂

采用Bracco Suisse 公司声诺维粉剂(含SF659 mg)加入5. 0 ml 生理盐水混合后,再人工剧烈振荡,变成白色乳状微泡混悬液。造影剂用量为 2.5ml,采用团注法(bolus)经肘正中静脉注射,注入造影剂后立即推注 5 ml无菌生理盐水冲洗。

三 研究方法

3.1 颈动脉超声检查

3.1.1 检查方法

使用彩色多普勒超声诊断仪,患者取去枕平卧位,头略向后仰,颈部放松偏向检查对侧,以充分暴露检查部位。

①二维超声:线阵探头LA523,探头频率4~13MHz,先分别纵向、横向探查颈动脉全程,观察动脉内中膜是否增厚,有无斑块,管腔是否狭窄。如发现斑块,要确定其部位,回声类型、表面的纤维帽是否完整,内部是否伴有溃疡,是否造成管腔狭窄,初步判断斑块的易损性。如发现符合条件的斑块,在斑块长轴切面测量它的最大长度及厚度。如果患者有多个斑块,则根据实际情况分别记录下来。

②更换探头为线阵探头LA332,频率为3~11 MHz。超声造影检查开始前,嘱患者超声造影开始后尽量不移动身体、减少吞咽、同时避免呼吸幅度过大。选取感兴趣的斑块,然后选择最佳切面后切换至超声造影条件,启用低机械指数(MI=0.07)和双幅造影模式。经肘正中静脉团注造影剂2.5ml后立即推注5ml无菌生理盐水冲洗。在注射造影剂的同时启动超声机器上的内置计时器及动态存储录像,实时观察感兴趣的斑块,连续观察两分钟并存储动态图像。如果观察同一患者不同切面上的两处及以上的斑块,两次造影时间至少间隔15分钟以上。

3.1.2 二维超声上对颈动脉斑块的分类

依据2011年的中国医师协会超聲医师分会《血管和浅表器官超声检查指南》,且以胸锁乳突肌为参照物,根据斑块的声学特征可把斑块分为4种类型:低回声斑块、等回声斑块、强回声斑块、混合回声斑块[2]。临床实际工作中由于低回声和等回声斑块较难辨别,且二者性质类似,均属于软斑。结合临床工作实际以指南为基础,将斑块分为低/等回声斑块定义为斑块回声低于或等于胸锁乳突肌回声,即软斑;强回声斑块定义为斑块内部回声接近或强于胸锁乳突肌回声者,即硬斑;混合回声斑块定义为斑块内既有强回声又有低/等回声。

3.1.3 超声造影对颈动脉粥样硬化斑块的分类

根据超声造影后颈动脉粥样硬化斑块的超声造影增强特点可将斑块分为①稳定斑块指的是斑块无增强或斑块周边及斑块内部呈稀疏的点状增强;②易损斑块指的是斑块造影后由斑块周边向斑块内部呈密度较高的点状或者短线状增强[3]。回放超声造影的动态图像,图像上固定的点状或短线状高回声视为组织回声。而出现在斑块外膜侧或内部移动的点状或短线状高回声则视为来自斑块内新生血管形成的造影剂微气泡信号,则判定为该斑块于此次造影中为增强,为易损斑块。反之,整个造影过程中斑块内部及外膜侧均未见点状或短线状高回声造影剂信号,则判定为该斑块于此次造影中未增强,为稳定斑块。

3.2 统计学处理

采用SPSS 22.0软件包进行统计分析处理。

结果

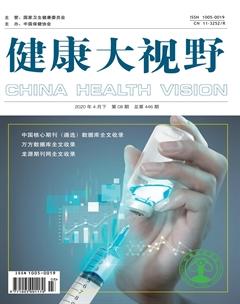

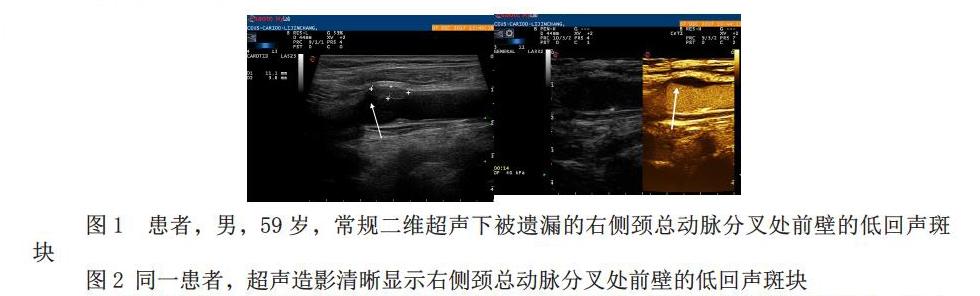

1 78例患者经常规二维超声检查发现斑块总数为78个,经颈动脉超声造影检查共发现斑块总数80个;超声造影发现常规彩超下遗漏的低回声斑块2个(图1、图2) 。

超声造影能够通过对比增强的效果使得血管的管腔及内中膜厚度显示得更加清晰,并且斑块的大小、形态、内部回声、表面光滑程度被勾勒得更加清晰。

2 超声造影后不同回声斑块的增强率比较:根据常规二维超声检出的斑块类型,80个粥样硬化斑块分为软斑组32个(包括被常规彩超遗漏的低回声斑块2个)、混合斑块组34个、硬斑组14个;超声造影结果显示,80个斑块中,55个斑块实时造影显示增强,25个斑块实时造影未见增强;32个软斑造影28个增强(增强率87.5%),34个混合斑块造影27个增强(增强率79.4%),14个硬斑造影均未增强。软斑及混合斑块组的超声造影后增强比例明显高于硬斑组,差异有统计学意义(P<0.001);软斑组与混合斑块组比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

3 超声造影前后颈动脉狭窄程度比较:常规二维超声检查发现78例患者中伴血管狭窄的有13例,闭塞的1例。超声造影结果显示,二维超声显示的13例狭窄及1例闭塞的造影均显示为狭窄改变,4例狭窄程度与二维超声一致,另10例显示狭窄程度较二维超声上减轻,造影前后狭窄程度减轻的差值为(8.071%±8.888%)。(图3)常规超声显示颈内动脉起始部中度狭窄,而超声造影显示为轻度狭窄(图4)。

讨论

1 易损斑块的危险性及早期诊断的重要性

高血压、糖尿病、高脂血症、吸烟等因素最终导致血管内皮损伤,脂质沉积在受损的内皮下,逐渐形成斑块。颈动脉斑块作为动脉粥样硬化的早期体征之一,它是导致心梗、脑卒中等血管事件的始动因素。大量研究表明,斑块的稳定性决定了动脉粥样硬化的非线性的不稳定期与稳定期的过程交替。因此,对于易损斑块的早发现、早干预是预防心脑血管疾病的有效手段。

2 颈动脉斑块的构成及易损性的病理生理基础

斑块的构成包括位于管壁的基底部,中间的脂质核心以及表面的纤维帽。易损斑块引起脑卒中的主要病理基础是其表面的纤维帽破裂,使得位于中间脂质核心的组织因子暴露在血液中,形成血栓从而引发脑卒中。斑块内的病理性新生血管的管壁组成无平滑肌细胞,仅由血管内皮细胞组成,周围无结缔组织及基底膜。病理性新生血管包括增殖的外膜滋养血管和斑块内部的新生毛细血管。它们不仅是脂质沉积的重要通道,同时也是T淋巴细胞、巨噬细胞等炎性细胞进入斑块内部的重要通道。病理性新生血管的数量直接影响了斑块的稳定性,新生血管越多,就越容易发生斑块内出血和纤维帽。因此,斑块内部的新生血管是斑块不稳定的罪魁祸首。

综上所述,超声造影能提供更多对斑块易损性的评估,有利于临床及时采取合理的干预措施,预防脑卒中的发生。

参考文献

华扬.动脉粥样硬化性狭窄的超声检测评价标准分析[J].医学会第九次全国老年医学学术会议暨第三届全国老年动脉硬化与周围血管疾病专题研讨会,2009:86-88.

中国医师协会超声分会.血管和淺表器官超声检查指南[S].北京:人民军医出版社, 2011: 26.

中国医师协会超声分会.中国超声造影临床应用指南[S].北京:人民卫生出版社, 2017.