世界自然遗产视角下的中国国家沙漠公园准入标准存在的问题及对策研究

王文波,杨开良,霍振杰,布艾佳尔,鲁乙伯,张鹏骞

(1.国家林业和草原局调查规划设计院, 北京 100714;2.中国林业科学研究院,北京 100091;3.新疆维吾尔自治区林业规划院,新疆 乌鲁木齐 830049;4.北京市园林绿化局,北京 100013 ;5.北京生物多样性保护研究中心,北京 100076)

党的十九大以来,以国家公园为主体的自然保护地体系建设成为生态文明体制改革的一项重要内容。2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,明确了自然保护地建设将以整体性、协调性方式推进。国家沙漠公园作为自然保护地体系建设中的重要组成部分,迎来了前所未有的发展机遇。

我国国家沙漠公园建设尚处于起步阶段,在发展和建设过程中还存在准入门槛低、建设可行性论证不充分等问题,导致其生态服务功能无法达到预期。目前,学术界对国家沙漠公园的研究较少,主要集中在案例解析等领域,例如段菁[1]对内蒙古毛乌素苏里格国家沙漠公园建设思路进行探讨,杨超[2]研究分析了大青沟国家沙漠公园生态旅游承载能力,宋永全等[3]针对云南陆良彩色沙林国家沙漠公园存在的生态问题,提出自然风貌保护与修复措施等。国家沙漠公园建设可行性方面的理论研究还未见报道。

世界自然遗产地是具有全球突出价值的自然资源精华聚集区域,是人类认知地球历史、自然演化、生物多样性、生物生态过程、自然景观美的最佳区域和本底参照物。

我国经过30余年的不懈努力,已成为世界上拥有世界遗产类别最齐全的国家之一,在价值评估、规划、建设、管护、监测等方面探索了一批成熟的经验和做法,都可以为完善健全国家沙漠公园建设和管理的各项规章制度提供有益借鉴。本文以世界自然遗产的突出普遍价值为镜,梳理我国国家沙漠公园在具体执行准入标准时存在的问题,并探讨解决对策,以期为我国国家沙漠公园步入更科学、规范的可持续发展轨道提供参考。

1 世界自然遗产突出普遍价值分析

1.1 我国世界遗产发展现状

自1972年联合国教科文组织通过《保护世界文化和自然遗产公约》,至2019年7月第43届世界遗产大会结束,全世界已经设定了1 121项世界遗产,分布在167个缔约国,其中文化遗产869项,自然遗产213项,文化和自然混合遗产39项。《世界遗产名录》中,跨国世界遗产39项,濒危世界遗产53项,已除名的2项[4]。

我国于1985年11月加入《保护世界文化与自然遗产公约》,1986年开始申报世界遗产,1987年第一批共6项世界遗产获得批准。截至2019年7月,《世界遗产名录》收录的我国世界遗产达55项,总数与意大利并列世界第一,其中文化遗产37项,自然遗产14项,文化和自然混合遗产4项[4]。《世界遗产名录》在全世界范围内的沙漠类遗产共有6项(其中1项为混合遗产)。我国拥有世界第二大流动沙漠——塔克拉玛干沙漠和世界最高固定沙丘——必鲁图峰[5],但沙漠类世界遗产却是空白,目前只有已列入中国《世界遗产预备名录》的两处沙漠类提名地——塔克拉玛干-塔里木河胡杨林(2010年)和巴丹吉林沙漠-沙山和湖泊群(2019年)[6]。

1.2 突出普遍价值评价标准

世界遗产的核心是具有突出普遍价值。《实施<世界遗产公约>操作指南》[7]把突出普遍价值定义为罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化和/或自然价值。列入《世界遗产名录》的世界遗产需满足突出普遍价值的3个方面:一是满足至少1项评价标准;二是满足完整性和/或真实性的条件;三是满足保护和管理的要求。

世界自然遗产至少须满足4项评价标准的1项,其概括为:绝妙的自然美景(标准vii),显著的地质或地貌特征(标准viii),突出的生态系统及生态演化过程(标准ix),或者生物多样性(标准x)。另外有6项标准(i、ii、iii、iv、v、vi)适用于文化遗产和混合遗产。

完整性是用来衡量自然和/或文化遗产及其特征的整体性和无缺憾性,审查遗产完整性需要评估遗产地符合:包括所有表现其突出普遍价值的必要要素;面积足够大,确保能完整地代表体现遗产价值的特色和过程;受到发展的负面影响和/或缺乏维护[7]。真实性是对文化遗产和混合遗产的额外要求,重点关注文化遗产价值在外形、设计、材料、功能、传统、语言、精神等方面是否真实可信。至于保护和管理的要求,目的是确保遗产地在列入《世界遗产名录》时所具有的突出普遍价值以及完整性和/或真实性在之后得到保持或加强。

以联合国教科文组织世界遗产中心官方网站[6]对巴丹吉林沙漠-沙山和湖泊群提名地的描述为例。提名地位于内蒙古阿拉善右旗,占地面积87.28万hm2。提名地以符合突出普遍价值标准vii、viii列入中国《世界遗产预备名录》。

标准vii——其独特的美学特征包括多样的沙丘形态、具有巨大高度差异的巨型沙丘、世界最高的固定沙丘、100多个丘间湖泊、丰富的沙漠动植物群、古老的寺庙,以及不断的地貌演变过程。

标准viii——展示了风成地貌和持续地貌演变的最佳实例,对科学研究和设计治沙方法具有重要意义。完整性:广阔的面积足以保护体现提名地突出普遍价值的完整要素,以及沙漠景观形成和风成特征的持续进化过程;提名地的大部分区域无人居住,人类活动的影响非常有限。保护和管理:提名地包括了两个自治区级自然保护区。它还作为一个联合国教科文组织世界地质公园和国家地质公园受到国家、自治区和盟各级法律法规的保护。与其他类似遗产地比较:提名地大面积分布的高大沙山、世界最高的固定沙丘、独特的高大沙山-丘间湖泊组合景观在《世界遗产名录》中尚无代表。

而完整的、连续的、不断演变的沙漠地貌特征和过程在《世界遗产名录》和《世界遗产预备名录》里其他同类型沙漠中也是十分突出的。提名地是填补《世界遗产名录》干旱与半干旱沙漠景观空白的最佳范例。

2 我国国家沙漠公园准入标准分析

2.1 我国国家沙漠公园建设背景及发展现状

中国目前已是世界上土地沙化最严重的国家之一。全国现有沙化土地面积 17 212万hm2,占国土总面积的17.93%,其中,沙漠面积5 943万hm2,占国土面积的6.19%,主要分布在贺兰山以西的阿拉善高原、河西走廊、柴达木盆地和新疆的干旱盆地[8]。党的十八大把建设生态文明纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局[9],为防沙治沙工作指明了前进方向。2013年1月,国务院批准实施《全国防沙治沙规划(2011—2020年)》,提出“有条件的地方建设沙漠公园,发展沙漠景观旅游”,为沙漠公园的发展提供了遵循。沙漠公园是以沙漠景观为主体,以保护荒漠生态系统、合理利用沙漠资源为目的,在促进防沙治沙和维护生态功能的基础上,开展公众游憩休闲或进行科学、文化、宣传和教育活动的特定区域[8]。

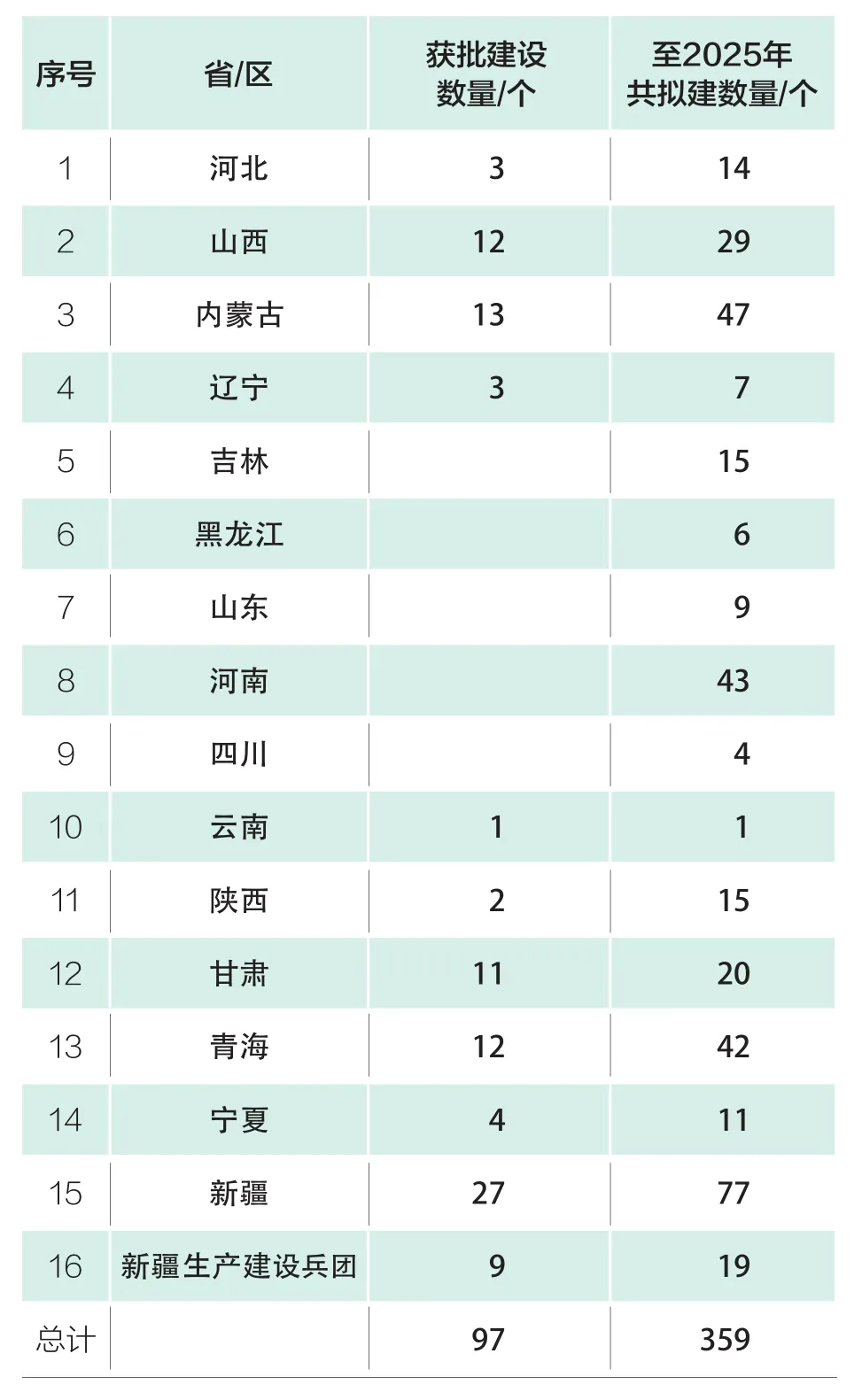

2013年8月,国家林业局批准同意在中卫市设立我国首个国家沙漠公园——宁夏沙坡头国家沙漠公园。按照国家林业局2016年出台的《国家沙漠公园发展规划(2016—2025年)》[8],到2025年我国重点规划拟建国家沙漠公园359个,分布在15个省(区)及新疆生产建设兵团。截至2019年12月,已在河北、山西、内蒙古、辽宁、云南、陕西、 甘肃、青海、宁夏、新疆10个省(区)以及新疆生产建设兵团开展了国家沙漠公园试点建设,国家沙漠公园共计97个。从沙漠类型分布来看,《国家沙漠公园发展规划(2016—2025年)》将我国拟建国家沙漠公园的区域划分为三大类型区:干旱沙区、半干旱沙区和湿润零星沙区,在三大类型区的框架基础上进一步区划17个重点建设区。截至2019年12月,已在干旱沙区建设国家沙漠公园62个,半干旱沙区29个,湿润零星沙区6个(表1、表2、图1)。

表1 国家沙漠公园分省(区)布局表[8]

2.2 准入标准

根据《国家沙漠公园总体规划编制导则》(LY/T 2574—2016)[10],申报国家沙漠公园须具备区位重要、规模符合、水源足够、科学价值、美学价值等基本条件。具体如下:

(1)沙漠(荒漠)生态系统要具有典型性,或者位于全国防沙治沙的重要区位;

(2)面积不低于200 hm2,公园中沙漠(荒漠)面积应占公园总面积的60%以上;

(3)区域内水资源能够保证国家沙漠公园生态和其他用水需求;

(4)防沙治沙的理论研究和生态学、生物学、地学等方面有较高的科学价值;

(5)沙漠(荒漠)景观具有一定的丰富度、愉悦度、完整度和奇异度。

表2 国家沙漠公园分区布局表[8]

图1 国家沙漠公园建设布局图[8]

3 世界自然遗产突出普遍价值与我国国家沙漠公园准入标准的对比分析

3.1 相同之处

(1)美学价值。世界自然遗产委员会用标准(vii),即“绝妙的自然现象或具有特殊自然美和美学价值的地区”,来评估自然遗产美学方面的突出普遍价值。其中“绝妙的自然现象”主要依靠数据和全球对比分析评估等级最高的自然美学价值,例如世界最高的瀑布、世界最深的淡水湖等[11]。而“具有特殊自然美和美学价值”,如同我国国家沙漠公园基本条件中的“景观具有一定的丰富度、愉悦度、完整度和奇异度”一样,难以进行量化评估。

(2)科学价值。科学研究既是认知世界自然遗产价值的重要途径,也是世界自然遗产保护和传承的重要基础,而我国国家沙漠公园具有科研和宣教展示功能,所以两者均要求入选地在地学、生态学、生物学等方面具有极高或较高的科学价值。

(3)对保护和管理的要求。根据《实施<世界遗产公约>操作指南》,缔约国在申遗过程中须将自然遗产提名地保护管理规划作为申遗文本的附件提交至世界遗产中心。同样,《国家沙漠公园建设导则》(LY/T2575—2016)要求拟建国家沙漠公园编制《拟建国家沙漠公园总体规划》,制定保护管理措施,在申请时由省级林业行政主管部门报送至国务院林业行政主管部门。其意义都是作为管理机构保护管理的依据,以及向评审机构展示其具备开展高水平保护管理的能力[12]。

3.2 不同之处

(1)准入标准的核心不一致。世界自然遗产的核心是具有突出普遍价值,即自然价值罕见且在全球范围内具有代表性,是世界自然遗产评估的标准和依据。而我国把建设国家沙漠公园视为推动全国防沙治沙工作的重要手段,是新时期开展防沙治沙的新实践。国家沙漠公园建设对进一步提高人们对防沙治沙的认识,巩固和提高防沙治沙成果,促进防沙治沙科技进步,调动社会资本参与防沙治沙的积极性具有重要推动作用[8]。所以准入条件中要求选址在全国防沙治沙的重要区位,且防沙治沙的理论研究方面要有较高的科学价值。

(2)对完整性的要求不完全相同。与世界自然遗产相比较,国家沙漠公园在完整性方面仅对面积是否足够大提出要求,目的是维护其内部生态系统完整性和生物多样性。世界自然遗产则额外要求划定边界应包含能够体现遗产突出普遍价值的所有元素(包括相关要素),并在边界外围设置缓冲区,确保遗产价值不因人类的直接侵蚀和该区域外资源开发而受到损害。

(3)对价值等级的要求不同。世界自然遗产地与全球其他同类遗产地相比具有独一无二、不可替代的特性,这也决定了其具有不可估量的价值。而国家沙漠公园对资源的要求为典型性,即在全国同类资源中具有较强代表性,并不追求稀缺性。所以两者对入选地美学价值、科学价值、保护和管理等方面的要求程度是不一致的。

4 我国国家沙漠公园准入标准存在的问题

4.1 边界划定较随意

首先,我国现有国家沙漠公园一般以行政边界、沟、梁、河等自然地物确定边界,往往造成生态系统割裂[13]。近年申报的国家沙漠公园中,有个别案例为避开保护和利用的矛盾,将未来有较大开发利用潜力的区域从公园中生硬划出,与国家沙漠公园保护沙漠生态系统完整性的目标不一致。其次,国家沙漠公园划定边界时很少关注拟建地的美学价值,致使优质景观资源没有划入公园范围内,降低了旅游吸引力。

4.2 科学价值不突出

我国国家沙漠公园作为防沙治沙理论研究、沙漠地区生态学、生物学、地学、美学等学科研究的重要载体,科研价值较高。而目前一些国家沙漠公园在申报前对本底资源的调查不充分,甚至不能科学地确定主要的保护对象和保护目标[14],更没有针对拟建区域科学价值的潜力开展必要的研究和评估,导致一些科学价值较低的区域划入了国家沙漠公园范围,而一些适合推广防沙治沙技术成果、地貌形态典型、生态系统完整、生物多样性丰富的区域却没有划入国家沙漠公园范围而得到保护。

4.3 未考虑水资源承载力

我国北方干旱、半干旱地区是我国国家沙漠公园建设的重点区域,区域内气候干燥,降水稀少,蒸发量大,水资源贫乏,生态环境脆弱。但一些申报单位没有充分评估拟建区域的水资源承载力,盲目申报沙漠公园。在规划中基于防风固沙、美化环境等考虑又营造大规模防护林,其根系深扎地下汲取水分,造成地下水位下降,导致地下水供给与现有植物生长生存所需的失衡,同时外来的乔灌木增加了该地区的蒸发量,加剧水分流失,反而可能会增加沙漠化程度。另外,过度的人工干预使沙漠的原始性和自然性受到影响,破坏了原生荒漠生态系统生态特征和景观原貌[15]。

4.4 空间布局不合理

目前我国国家沙漠公园申报通过率较高,但由于缺少资金支持、政策扶持等原因,一些地方政府申报积极性不高,导致国家沙漠公园空间布局不够合理,未覆盖所有具有代表性的沙漠生态系统以及防沙治沙生态区位的重要区域。

从省级行政区域的分布来看,国家沙漠公园主要分布在山西、内蒙古、甘肃、青海、新疆5个省(区)以及新疆生产建设兵团,其数量之和占我国国家沙漠公园总数的86.60%,而吉林、黑龙江、山东、河南、四川尚无分布(表1)。

从沙漠类型分布来看,国家沙漠公园主要集中在干旱、半干旱沙区,其中塔克拉玛干、古尔班通古特、柴达木盆地、库姆塔格、科尔沁、毛乌素6个亚区的数量之和占总数的74.23%,而湿润零星沙区到2025年共拟建73个国家沙漠公园,但截至目前仅获批6个(表2、图1)。另外,位于同一沙漠/沙地亚区的国家沙漠公园大多空间分布较零散,不利于正在开展的自然保护地整合优化工作。

5 对策和建议

5.1 找准沙漠公园定位

从防沙治沙的空间布局看,沙漠生态系统可划分为3个区域。

(1)严格保护区,即沙化土地封禁保护区。将不具备治理条件的以及因保护生态的需要不宜开发利用的连片沙化土地,规划为沙化土地封禁保护区,实行封禁保护,进行科学监测。

(2)生态治理区。对可治理沙化土地,特别是城镇村庄周围、道路河流两侧、绿洲边缘、厂矿水库和重要设施周边等区域,采取生物和工程措施,以封为主,结合人工造林和飞播造林开展沙化土地治理。

(3)保护利用区。这是一个以保护荒漠生态系统为主,并进行适度开发利用的区域,可建设沙区灌木林、药材和牧草等基地,发展沙区特色种植业、养殖业和加工业,建设沙漠公园,发展沙漠观光旅游[8,16]。

拟建地是适合进行封禁保护,或是生态治理,还是合理利用,申报单位应找准自身定位,明确发展方向,判断国家沙漠公园是否为该区域保护沙漠资源的最佳模式。不是所有的沙漠都适合开发旅游业,要谨防一窝蜂地争抢“国家沙漠公园”帽子的现象出现。

国家沙漠公园建设应充分认识荒漠生态系统的脆弱性和反复性,保护好沙漠景观原貌,突出沙漠景观资源的自然特性,维护沙漠生态进程,除人为原因导致的沙化土地可采取人为措施加以恢复、重建生态系统外,大部分自然形成的沙漠不能违背自然规律强行干预[17]。如公园所在区域防沙治沙地位重要,或基于自然教育等需要,可对公园内具有植被恢复条件或有可能退化的沙化区域进行治理。

因地制宜,采取人工造林、种草和工程固沙等工程措施,提高荒漠生态系统的修复能力。提倡低生态用水、高防护效益的低覆盖度防沙治沙理念,科学配置乔、灌、草比例,通过生物措施与工程措施相结合的方式,遏制土地沙化,保证公园内沙漠资源的可持续利用。

5.2 加强边界划定的科学化

科学合理的公园边界可最大化国家沙漠公园范围内现有资源的科学价值、美学价值和保护价值,是对国家沙漠公园进行有效管控的前提保证。划定国家沙漠公园边界时,应充分考虑完整性、美观性、相对独立性、地形标志物以及土地权属等。

(1)完整性。确定国家沙漠公园边界时,应突破行政边界的分割,按照地形地貌、水系山系等确定地理单元,充分考虑生态系统和生态过程的完整性。而评价划定区域的生态系统完整性主要是基于其维持生态系统多样性和质量的能力,以及能够承受并从自然环境动态或人为干扰造成的大多数扰动中恢复[18]。第41届联合国教科文组织世界遗产委员会对福建武夷山世界遗产地(1999年)之前按山脊线(福建和江西省界)确定的边界进行了调整,将与福建武夷山有着基本相同森林生态系统群落组成优势科的江西武夷山划入。从生态系统完整性角度出发,这一举措有利于统一进行森林群落动态研究及生态恢复[18],值得国家沙漠公园在初期划定边界时借鉴。

(2)美观性。国家沙漠公园美学价值的高低直接影响沙漠景观的观赏质量,只有当游客体验到最佳景观美学特征时,沙漠旅游才能体现其价值所在[19]。有吸引力的地质条件(如风蚀地貌、高差较大的沙丘)、合适的气候、可供休息的绿洲、零散的植被分布、沙中湖泊、河流、生存于沙漠中的野生动物、特色民俗风情、历史遗迹等,构成既能身临其境又能极目远望的最理想沙漠景观。划定边界时应考虑包含上述至少两个或多个景观要素,如沙漠和湖泊、沙漠和人文、沙漠和绿洲等。多样的沙漠景观能满足不同游客的需求,丰富沙漠旅游内涵,提升国家沙漠公园的整体吸引力。

(3)相对独立性。国家沙漠公园边界范围应尽量避免较高等级公路的穿越,减少城镇建筑、车行道路等人为因素对沙漠生态环境的干扰[20]。

(4)地形标志物。基于沙漠公园中的沙丘易受风力等影响而不时发生移动等因素的考虑,国家沙漠公园界线的划定要结合明确的地形标志物,既能在地形图上标出,又能在现场立桩标界,以便于定界和日常保护管理[21]。

(5)土地权属。国家沙漠公园边界的划定应充分尊重当地社区土地权属以及土地管理现状,尽可能使土地利用范围、方式和强度与实现保护目标的要求相协调[18]。

5.3 挖掘科学价值

申报单位在着手准备国家沙漠公园申报之前,应科学开展拟建地本底资源调查与价值识别,对拟建地的防沙治沙理论研究、生态学、生物学、地学、美学等价值进行充分、准确地评估,包括将拟建地放入全国范围背景下进行科学价值对比研究。世界自然遗产在价值评估方面值得借鉴。在《世界遗产沙漠景观》中, Goudie教授团队认为,巴丹吉林沙漠展现了最突出的沙漠景观和地貌特征,应当被列入《世界遗产名录》或《世界遗产预备名录》[22]。《世界遗产沙漠景观》指出:这处中国内陆沙漠是一个国家地质公园,近年来被中国、日本、德国、英国的学者广泛研究。同样,我国澄江化石遗址在2012年入选世界自然遗产之前,关于寒武纪大爆发科学意义及早期生命演化理论方面的研究已持续20余年,发表在Science、Nature、PNAS等国际权威学术期刊的论文若干篇,这为世界遗产委员会对其突出普遍价值的认定打下了坚实基础。前期对拟建地科学价值的专项研究,一方面有利于确定申报可行性,避免将科学价值低的资源划入国家沙漠公园范围;另一方面有利于国家沙漠公园管理者认识自身价值,找准自身定位,为日常的保护管理工作提供科学依据。

5.4 优化空间布局

(1)根据《全国防沙治沙规划(2011—2020年)》《国家沙漠公园发展规划(2016—2025年)》等规划文件要求,建议国家沙漠公园可适当向防沙治沙生态区位重要以及空间分布空缺的区域倾斜。基于联合国教科文组织预算紧张、鼓励世界遗产数量较少的国家申报,以及平衡自然、文化遗产的申报比例等原因,世界遗产委员会对申报数量、优先通过申报的条件做出了规定,要求从2018年2月起,每个缔约国每年最多提交一项申报,每年审查的申报项目不超过35个,当超出35项时,按尚无或拥有少于3项以下遗产的缔约国提交的遗产申报、自然以及混合遗产申报、非洲、太平洋和加勒比地区缔约国的遗产申报、世界遗产中心收到完整申报材料的日期等优先顺序依次确定遗产项[7]。我国国家沙漠公园也应在空间布局合理性方面做出限制规定,通过加大各级政府的资金投入和政策支持,优先鼓励具有防沙治沙重要意义区域、国家沙漠公园零分布省份(如吉林、黑龙江、山东、河南、四川等省),以及零分布沙地亚区(如呼伦贝尔、黄淮平原、川滇等亚区)国家沙漠公园的发展,以有效发挥不同地区国家沙漠公园在改善当地沙区生态、防沙治沙、促进区域经济发展等方面具有的重要作用。

(2)在空间布局上前瞻性地考虑未来整合成国家公园或世界自然遗产的可能性。与世界自然遗产一样,目前我国国家公园缺少沙漠类型试点。未来借鉴三江源国家公园体制试点(以三大江河的源头典型代表区域为主构架,优化整合了可可西里国家级自然保护区、三江源国家级自然保护区的5个保护分区,构成了“一园三区”格局)、四川大熊猫栖息地世界自然遗产(由空间上相邻的11处风景名胜区和7处自然保护区构成)等国家公园或世界自然遗产在自然保护地合并重组方面的成功经验,在保护、科学、美学等方面价值突出的沙漠地区(如塔克拉玛干沙漠、巴丹吉林沙漠)有意识地布局若干空间临近的国家沙漠公园,以期在未来将零星的、分散的、分割的生态系统,按照自然生态系统完整、物种栖息地连通、保护管理统一的原则整合成集中的、连片的、有机联系的生态系统群,并得以更有效的保护。

6 结论与展望

我国自1985年11月成为《保护世界文化与自然遗产公约》缔约国,已逐步发展成为世界遗产大国,向世界展示了我国一系列文化建设与生态文明建设的理念与成就,贡献着中国智慧、中国经验。2018年3月,《党和国家机构改革方案》将自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地归口国家林业和草原局管理,赋予了林业和草原部门新的使命,为随后《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》的出台打下基础。与此同时,丹吉林沙漠-沙山和湖泊群列入中国《世界遗产预备名录》,印证了我国沙漠生态系统的独特价值,也为尚处建设起步阶段的国家沙漠公园注入了强心剂。

通过对比分析世界自然遗产突出普遍价值以及我国国家沙漠公园准入标准两者在美学价值、科学价值、保护和管理要求等方面的相同点以及在准入标准核心、对完整性的要求、对价值等级的要求等方面的不同之处,提出在具体执行国家沙漠公园准入标准时,应借鉴世界自然遗产在价值评估方面的成熟经验和做法。建议国家沙漠公园申报单位应找准自身定位,明确发展方向,保护好沙漠景观原貌;边界划定须保证沙漠生态系统的完整性,注重沙漠景观的美观性,减少人为因素对沙漠生态环境的干扰,结合明确的地形标志物,以及确保土地权属无争议;通过对本底资源的调查,充分挖掘科学价值;优化空间布局等。为确保上述建议的有效实施,需要国家林业和草原局建立健全相应规章制度,申报单位增强大局认识,规划编制团队,提高专业素养,以及国家级、省级评审专家组的严格审查。

除此以外,国家沙漠公园在建设、管理过程中还存在重利用轻保护、重申报轻建设、重眼前轻长远、重拿牌轻管理、重产出轻投入等问题。下一步应充分结合我国国家沙漠公园在自然资源、社会经济、土地制度、管理体系等方面的特征,将世界遗产在规划、建设、管护、监测、执法等方面的先进理念转化为符合国情的具体办法。尽快建立健全国家沙漠公园建设和管理的各项规章制度,例如试点验收、公园调规等,坚持高起点、高标准、高水平规范推进,避免以数量为导向的粗放管理模式,确保国家沙漠公园建设稳步健康有序的开展。