历史文化街区中历史与现代矛盾共生策略研究

——以北京前门草厂地区为例

徐华宇,杨 柳,姜 楠,段 炼

(北京建筑大学,北京 100044)

1 共生思想理论的运用与研究对象的选取

1.1 共生思想理论的运用

共生思想起源于生物学中的“共栖”,“共栖”是指不同种属的生物按某种物质联系共同生活。黑川纪章的共生思想指出:共生是具有矛盾的多项事物在对立的同时,相互给予必要的理解与肯定[1]。在实际运用中通常会运用“中间领域”来解决多项事物间矛盾问题。笔者认为“中间领域”是指:在具有矛盾的多方建立具有共生作用的空间。而建立“中间领域”来解决矛盾问题,是当下城市建设保护利用的一个重要方式。

针对北京历史文化街区中的遗产保护与利用,我们需要对街区中的文化传承特点、建筑风貌特点、社会行为模式特点等进行分析。依据分析结果使用建筑、景观、环境等设计手段建立“中间领域”,从而处理矛盾多方关系。

1.2 研究对象的选取

前门草厂地区隶属于鲜鱼口地区,该地区是《北京33片历史文化街区保护条例》所规定的33片文化街区之一,同时也是原北京旧城25片历史文化保护区中的重点保护区[2]。

前门鲜鱼口地区在具有价值的物质及非物质要素(包括但不限于整体形态特征、街区功能、人口结构、社区结构、街道胡同肌理、有保护价值的建筑物、特定构筑物、特定建筑构件、传统文化及非物质文化遗产)上的历史真实性较高,该地区存在着更加典型、更加突出的历史与现代矛盾问题,作为研究对象具有其代表性[3]。

2 北京历史文化街区采用共生思想研究的意义

2.1 保护历史建筑,延续文化思想

我国拥有丰富的传统文化思想,这些传统文化思想会大量体现在建筑形制与空间形态规划上。现代社会需要尊重、吸收、发扬各个时代优秀的中国传统文化。

建筑遗产具有一定的历史价值,主要表现在时间相关性和与人物事件相关性这两个方面。建筑遗产的时间相关性指在不同时代由于当时的社会、经济、思想等因素产生不同的建筑形态或文学表达形态。北京历史文化街区的历史建筑跨越了清代、“民国”、新中国成立初期、改革开放后几个时期,见证了我国的发展巨变。各个时期的文化特征在历史文化街区的建筑形态、建筑风貌上形成一种特有的叠加状态。

2.2 减少现代居民生活方式与传统历史文化街区间的矛盾

北京已有3 000年建城史,800年建都史。北京旧城历史发展模式,从独门独户独院四合院形式到“大杂院”形式。北京四合院历史发展过程见表1。

表1 北京四合院发展过程

当下四合院院落内空间狭小、胡同街巷狭窄、居住空间拥挤且无厨房、独立卫生设施等服务型空间,无法满足居民日常室内外娱乐空间需求、生活空间需求。所以建立现代居民生活方式与传统历史文化街区中历史遗留问题的“中间领域”,以减少两者的矛盾,是十分重要的。

2.3 社会关系变更,适应新型信息化时代特征

随着城市进程的加快、信息技术的发展以及新的就业形式、商业形式的产生,人们逐渐从原始的地缘社会向社缘社会甚至更加复杂的、以兴趣为主导产生的聚合式社会关系转变[1]。

曾经以地源社会为主的北京历史文化街区被引入了新的业态、新的建筑形制、新的生活方式,产生了丰富的新社会关系。所以研究如何寻找到社会关系中的“中间领域”,使这些丰富的新社会关系与保护区原生社会关系和谐共生意义重大。

3 针对北京历史文化街区的共生改造原则

中国中央国务院在对《北京城市总体规划(2016—2035年)》的批复中指出:北京要做好历史文化名城保护和城市特色风貌塑造,老城不能再拆,通过腾退、恢复性修建,做到能保尽保[2]。

共生改造是基于老城能保尽保的上位原则,找寻保护过程中的“中间领域”的改造方式。当下,新老生活方式在北京历史文化街区中相互交织、相互重叠,具有丰富的生活乐趣和生活活力。我们可以从外部建筑形制和内部空间规划两个方面总结设计手法,做到适应生活方式转变的同时保护历史遗产原始风貌。

(1)在外部建筑形制上:共生思想承认历史对形态的影响,充分尊重既有历史形态。需要利用创新型设计手段、现代化建筑技术,尽可能地保持历史遗产原始风貌。

(2)在内部空间规划上:大杂院的院落形式,产生了建筑内部面积窄小不均匀、建筑与建筑间空间狭窄、生活轨迹交叠等问题。采用反功能分离主义方式,合理地对建筑空间进行重新规划。

4 北京前门草厂地区概况

北京前门草厂地区位于北京前门东区,西起正义路,东至新革路,北起西兴隆街,南至茶食街。占地约14 hm2,院落总数497个,共有17条胡同,总长度约3 500 m,胡同狭窄曲折,平均宽度为1.5~4.5 m。

4.1 历史特点:商贾文化、会馆文化突出

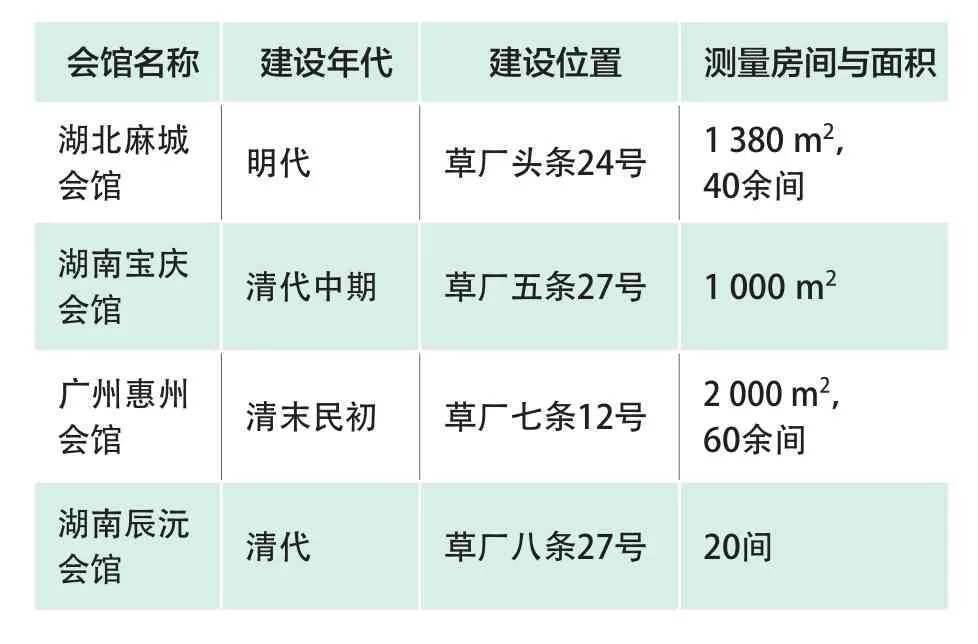

北京前门草厂地区位于内城外围,水系丰富,属于传统南城历史街区,历史上居住的多是北京百姓。由于草厂地区距离内城前门较近,水系交通发达,建设大量会馆,为来此科考的考生提供住宿等生活服务(表2)。

表2 北京草厂地区会馆一览表

4.2 胡同特点:肌理特殊,不规则院落众多

明桂萼《文襄集》:“正阳门外东偏,有古三里河一道,今天坛北芦草园,草场九条巷,其地下者俱河身也”。草厂地区由于受古三里河及地下河道影响,胡同机理、院落形态顺应河道(图1),四合院具备3个特点:①小院多。大多数院落占地100~200 m2,体量较小。②歪院多。河流的不确定性走向,使得四合院顺应河道,形成了大量不规则形态院落。③杂院多。历史上该地区大多数为传统南城百姓民居,经济性较为一般。随人口密度上升,居民对居住条件改善的迫切需求,使得该地区逐步形成了众多“大杂院”。

4.3 建筑风貌成“滚动式”发展

图1 草厂地区街区肌理图(来源:《北京历史文化街区风貌保护与更新设计导则》)

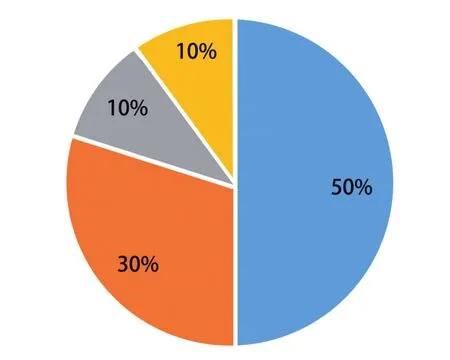

随着社会的变迁,该地区的风貌也呈“滚动式”的发展。清代建筑、“民国”建筑、甚至20世纪五六十年代的工业厂房类建筑,同时存在于该地区。该地区建筑形式类型众多、时间跨度大,对整体街道的协调保护利用呈现出较大的挑战(表3)。

表3 草厂地区各建筑形式占比

4.4 历史与现代矛盾定量分析

针对北京前门草厂地区历史与现代矛盾问题,采用街区历史建筑保留率、街区历史界面待修缮率、街区原驻居民保留率、街道基础设施改造率4个要素比值,定量确定该地区存在的历史与现代之间矛盾强弱。根据结果决定是否采用共生思想设计手段对街区进行保护与利用。

以下为北京前门草厂地区的历史与现代4个要素比值统计结果,根据后3项的比值得出矛盾要素比值较高,平均值达到90%以上,存在着丰富的历史与现代矛盾问题。根据街区原驻居民保留率得出,要素比值数值较高,存在着比较复杂的原驻居民与新居民的矛盾关系问题(表4)。

表4 北京前门草厂地区历史与现代矛盾要素占比

所以针对草厂地区现状问题,根据历史与现代矛盾要素,需要从共生思想设计理论,采取“中间领域”设计手段,解决草厂地区历史与现代矛盾问题。

5 北京历史文化街区的共生思想改造策略

为解决北京历史文化街区历史与现代矛盾问题,需要从文化载体、建筑界面、空间布局、居民关系、基础设施建设5个层面进行分析,探索5个层面上的“中间领域”建筑及景观设计手法,找出针对不同层面中的共生思想解决手段。

5.1 寻找文化载体上的“中间领域”,重塑功能形态

北京前门草厂地区是北京传统南城历史街区的重要代表,存在着会馆文化、商贾文化、市民文化等重要文化形式。但是随着时代的发展,这些文化形式受到城市化、信息化的强烈冲击。所以要找到这些文化形式与新时代发展的“中间领域”,在顺应当代城市化、信息化进程的同时传承历史文化。

草厂地区兴隆街在历史上是前门商业大街在东向上的延续,店铺林立。到现代,由于线上线下统一营销电商模式的发展、人们追求趣味性与独特性的消费模式、地区周边居民消费水平较低、整体可租赁面积小等原因,对新商业要求较为独特。商业街区需要引入具有精准导流能力的非传统商业形式及商业招牌。如具有中国特色的手工艺术品展示类店铺,具有体验式消费特色的服装定制店铺等。当下兴隆街各业态占比如图2所示。

图2 草厂地区新引入各业态占比(来源:作者自绘)

5.2 寻找建筑界面上的“中间领域”,保存建筑界面各历史时代特点

由于历史遗产存在着时间相关性,同一个历史建筑物有可能会因诞生年代久远,局部或整体不断被叠加或替换为不同的建筑形式。所以应道保留各时代要素特点,对要素进行整理,再利用现代修缮手段,统一体现在建筑界面上。

草厂街道地铺在历史上原为砖石铺地,院落入口原采用青石板踏板。因居民长期使用且未合理维护,铺地砖石破败且裸露出基底泥土,青石板踏板移位、断裂、散落在街道内部。四合院入口处被居住者占据,铺设木板,砌制花坛等。街道内部建设材料繁多、铺设方式凌乱,产生了驳杂的道路形态。街道地面铺装改造考虑到街道现状,使用现场同类材料,铺设结合各个时代历史意味的地面铺装。

草厂八条地面铺装采用老石板与旧木条相结合的设计形式,使用50 cm木条板、200 cm和560 cm尺寸老石板结合排列,以便布置700 cm×700 cm胡同竖井(图3)。带有木制门板、石磨手柄等意味的木条板与代表传统居民区较高形制铺地的老石板相互结合,做到了现代社区生活与街道的旧有材料和历史记忆间的和谐共生。

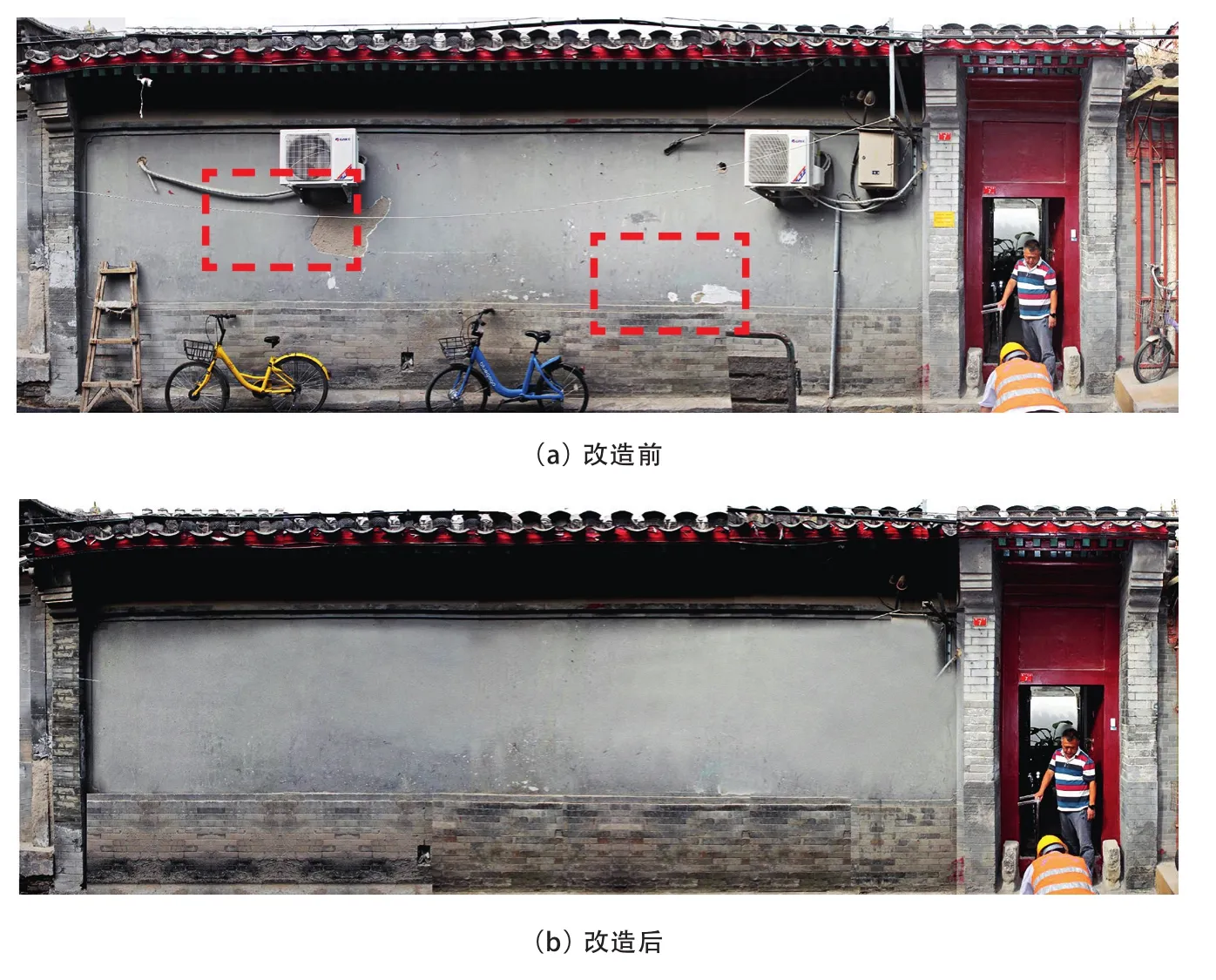

草场八条7号院外墙,保留海棠池墙心作,清理基层,月白灰软心处理并做旧。该处修缮保留了原始的墙面构造、装饰手段,利用现当代修缮技术,保障了墙面的历史风貌,做到了现代街道外立面与传统历史建筑手段间的和谐共生(图4)。

图3 草厂八条胡同铺装总平面图(来源:天街集团)

图4 草厂八条7号外立面保留抹灰改造前后对比图(来源:天街集团)

5.3 寻找空间布局上的“中间领域”,协调空间形态关系

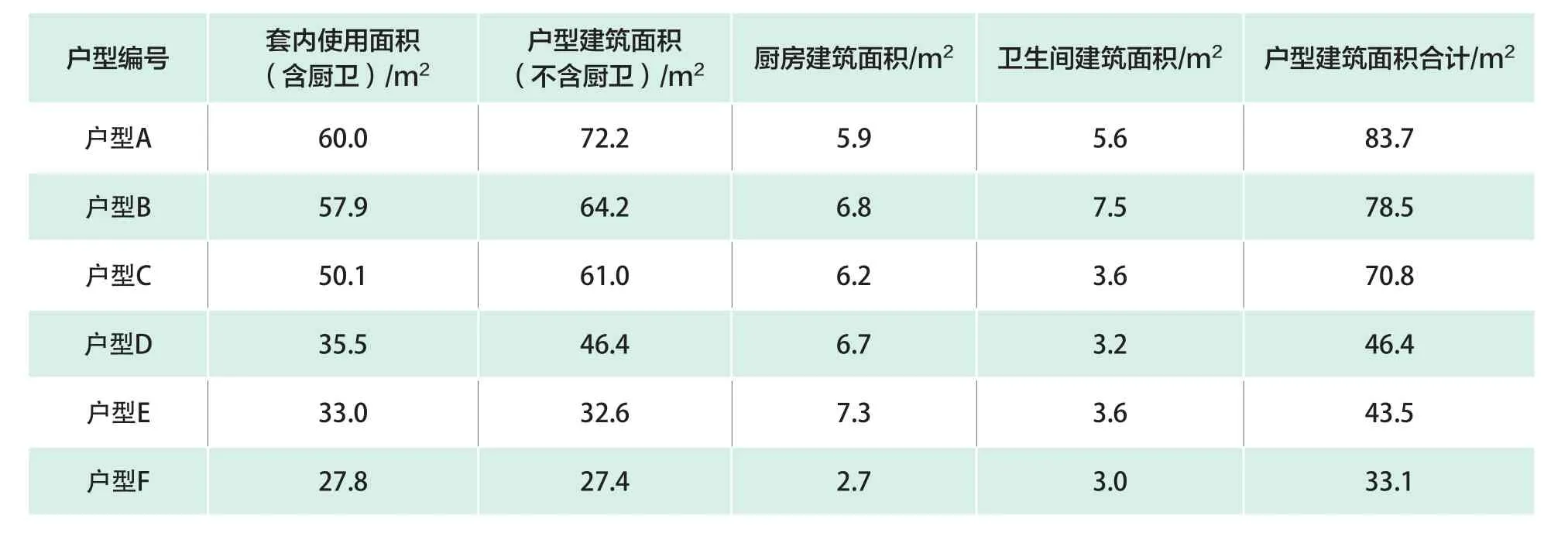

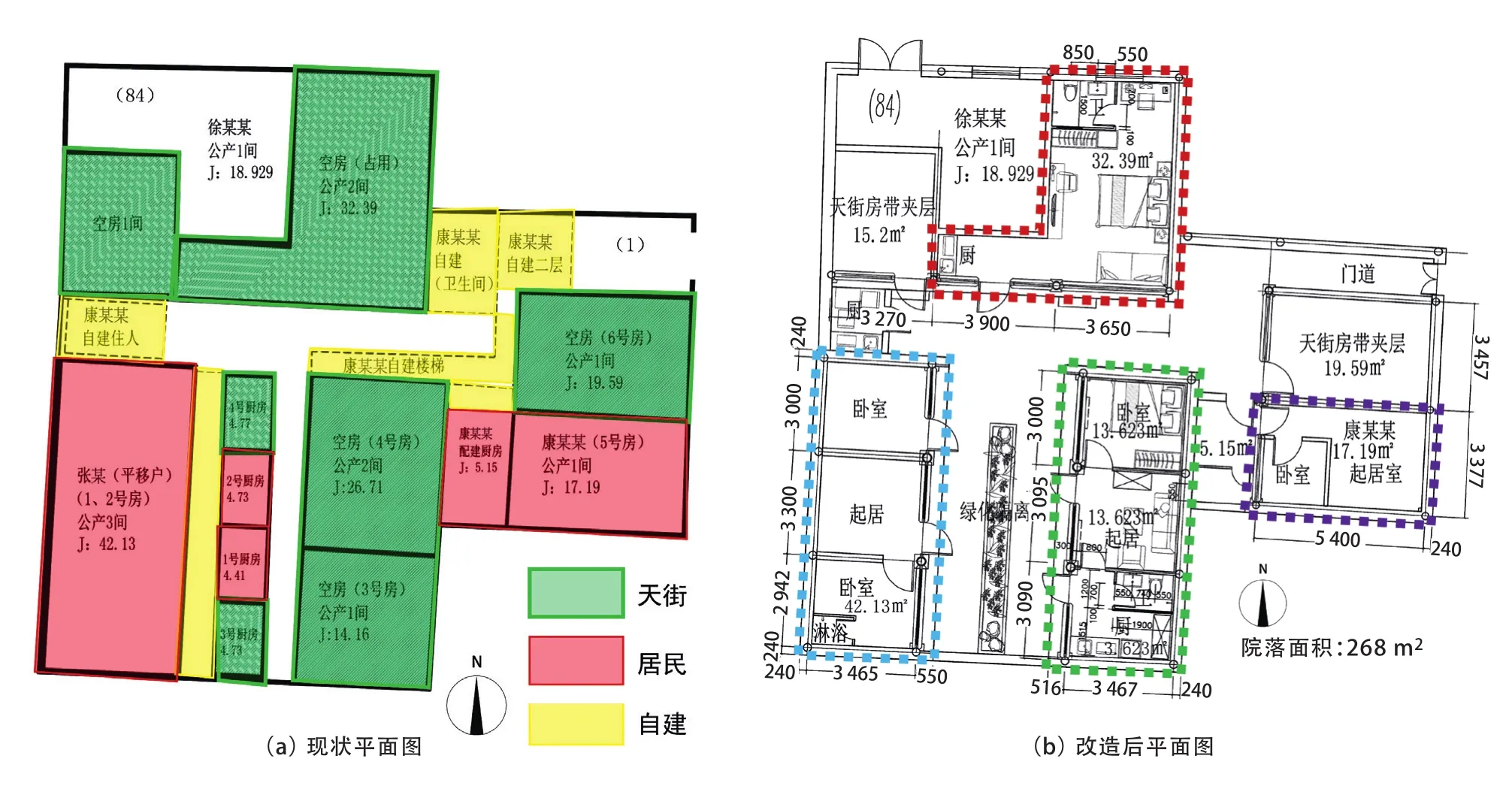

5.3.1 保留院落建筑功能形态,所属权拆分

由于社会发展,历史文化街区居民的人数、年龄、生活方式均发生了变化。因此四合院空间布局需要根据居民的特征进行改变,在保留院落基本形态的同时,对院落空间进行有针对性的划分,细分到每户居民,保障居民所属权。

草厂九条31号院占地面积307 m2,初建时间无考,翻建于2008年。院落改造充分利用坡屋顶下空间,增加容积,通过一张现浇混凝土大桌子,划分公共和私密空间。这张桌子作为边界,限定了相应的领域区域,划分出了每户门前的专属空间。而它作为桌面,又成为了相邻单元间的共享空间。这张桌子窄的地方可以共餐、对弈,宽的地方可以进行共同种植、养鱼等活动来装饰院子(图5)。

图5 草厂九条31号院改造后总平面示意图(来源:都市实践)

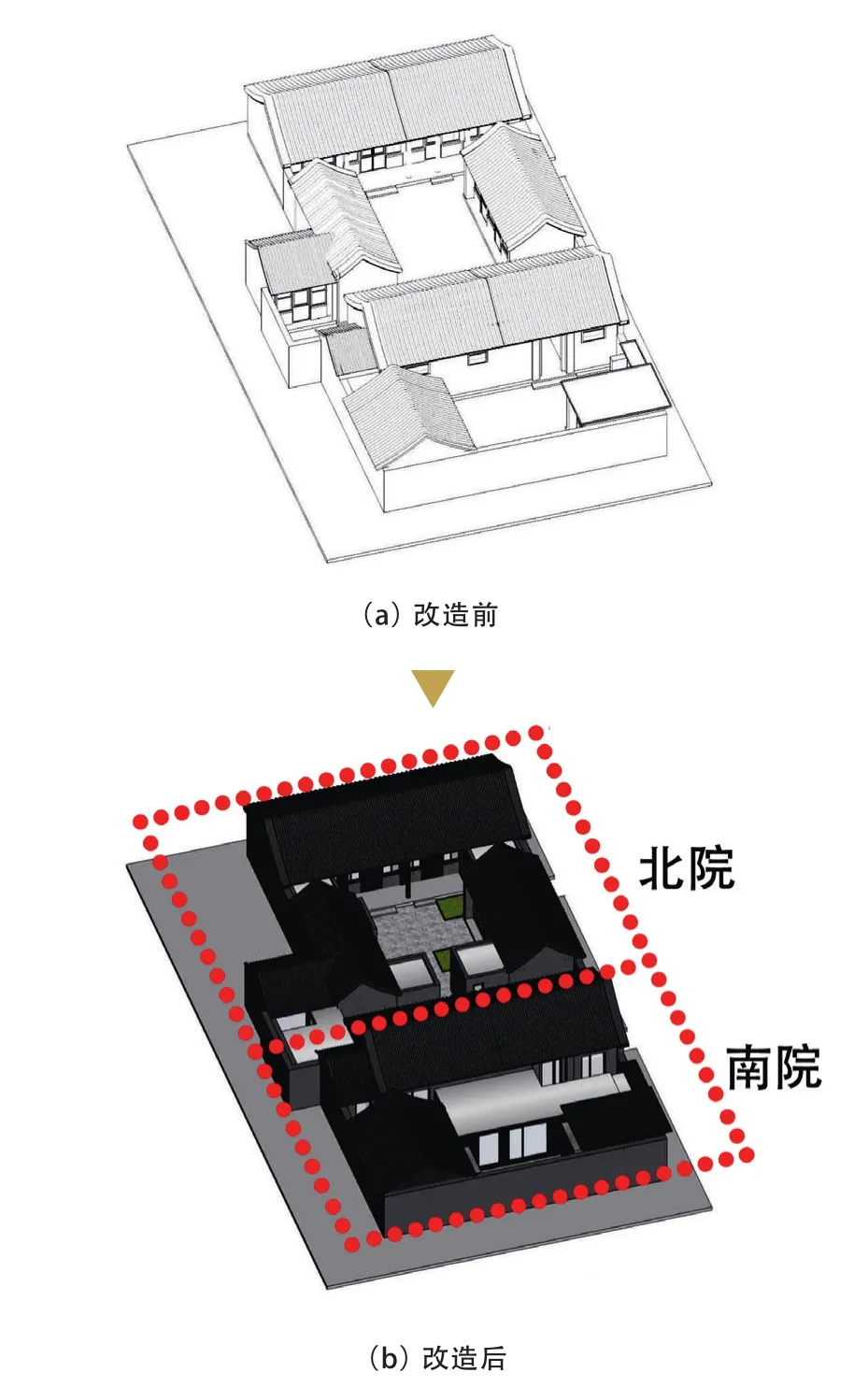

5.3.2 分解院落形态,空间重组再编

分析保留建筑物的历史形态,根据空间舒适性原则,将大体量建筑进行拆分;再按照新的居住需求,将单体住宅重新组合在一起,形成新的院落形态。

草厂四条19号,由于南侧小院朝向不利,北侧大院各户面积、朝向均好性差,西南耳房物理条件不佳。因此将南侧小院独立出来,在现代建筑中用新材料加建一栋北房,高效合理地整合利用了院落面积,增加了南向房间面积、改善采光条件、将入口整 合至建筑内部,满足当代人生活需求与生活习惯。北侧保持大杂院形态,通过加建居室内休息空间、修改入口位置、入口处加入影壁、中间院落变为两进等措施,丰富院落空间、强化四合院形制(图6、图7、表5)。

图6 草厂四条19号院落改造前后轴测对比分析图(来源:天街集团)

图7 草厂四条19号平面图(来源:天街集团)

表5 草厂四条19号院落面积统计表

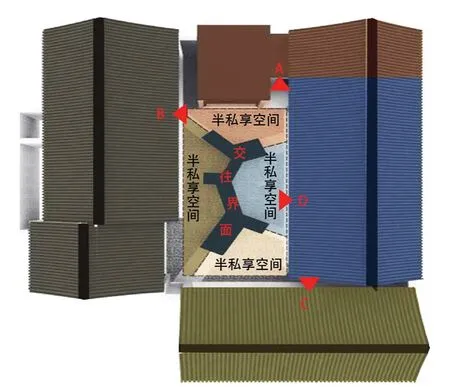

5.4 寻找居民关系上的“中间领域”,创造不同类型居住者在同一空间中的共生

由于草厂地区历史上院落多为“大杂院”形式,在区域的整体保护过程中,腾退出大批较为零散的院落,其中部分院落存在不完全腾退现象。其所占空间,虽个体划分明确,但在建筑形态上关系复杂,在平面或竖向上存在建筑形态粘连。

根据东城区的整体设计,草厂地区试点“共生院”。一方面对腾退院落风貌进行修缮保护,增加基本生活设施,改善留驻居民的生活环境;另一方面引入新居民,让腾退房屋再次利用,为胡同注入新的生机。在积极推动老城保护与原驻民共融共生、探索与实践的过程中,秉承“建筑共生、文化共生、居住共生”的3个共生理念。

图8 草厂七条1号平面图(来源:天街集团)

草厂七条1号,原有12间,天街集团腾退7间,留驻居民两户5间。首先测量面积,拆除自建违建部分,对现状建筑进行空间再整理,整合为四户。留驻两户每户包括卧室、起居室、厨房等功能空间。在院落区域架设公共绿化隔离带。留驻民与新居民的居住空间独立、住宅功能完善,入户门共用院落广场、走廊(图8),既做到了同一院落中公共活动的融洽,又保持了相对独立的私密性,达成了相互共生的状态。

5.5 寻找基础设施建设上的“中间领域”,原址改建新建现代化智能设施

由于北京重点风貌保护区中,存在着大量院内排污不畅、雨水倒灌、燃气管线与强电线占压、电力和电信架空线凌乱等技术问题。针对这些技术问题,在保存建筑原始风貌的前提下,采用原址改建新建的方式,既保护了传统历史街区历史原貌,又满足了居民现代化的生活需求,实现了两者的和谐共生。

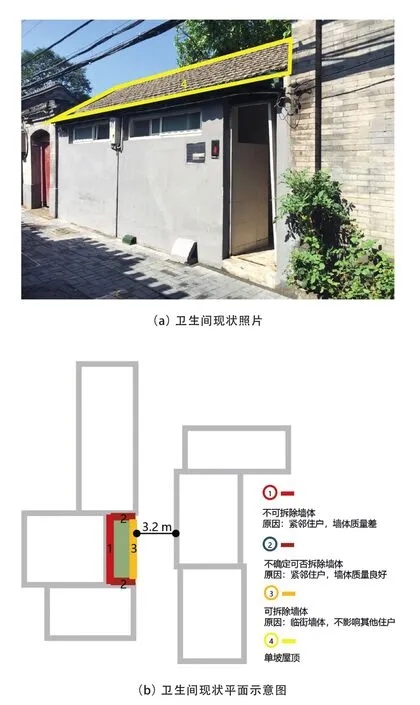

草厂四条11号的更新改造,通过调查分析原卫生间墙体现状位置、墙体功能、墙体质量等,合理减少了对墙体的拆除、位置移动等工作(图9)。

图9 草厂四条11号卫生间改造方案(来源:作者自绘、自摄)

项目组对原始墙体结构进行结构维护、外表面装饰、排风设施建设等措施,并在屋顶平面上引入筒形引光顶窗,形成顶面采光和负压通风。

6 结束语

草厂地区的保护和利用采用共生策略,成功保护了该历史文化街区的整体形式,做到了能保尽保。项目组从历史建筑重塑、各历史形态保存、院落领属划分、院落重组改造、居住者关系协调、技术原址改建新建等方面出发,建立历史与现代在文化载体、建筑界面、空间布局、居民关系、基础设施建设5个方面的“中间领域”,实现了历史与建筑、历史与居民、历史与文化的相互协调共生。在共生思想的帮助下,历史与现代能够在北京历史文化街区中相互协调,最终形成一个和谐共生的历史文化名城。