赣东北地区茶加工业遗产研究

——以浮梁新迪茶厂为例

段亚鹏,赖子凌,殷秀航,查 斌,朱国光

(1.江西师范大学城市建设学院,江西 南昌 330022;2.景德镇浮梁县勒功乡文化站,江西 浮梁 333425;3.景德镇浮梁县新迪茶叶有限公司,江西 浮梁 333425)

1 茶加工业遗产研究现状

自2012年6月《赤壁倡议》拉开“万里茶道”世界文化遗产申报工作的序幕以来,国内外掀起了万里茶道遗产研究保护的热潮,引起学界对茶业文化遗产的极大关注。2019年3月20日,国家文物局发函,正式同意将“万里茶道”列入《中国世界文化遗产预备名单》。茶文化以及茶厂、茶庄、茶园等物质遗产的价值进一步得到重视,茶业的相关研究逐渐由区域挖掘向整体联动过渡,研究视角更加多元化。

在历史文化层面,米镇波等学者广泛考证文献典籍,从史学视角梳理万里茶道形成发展史与贸易文化史[1];邹全荣、宋时磊学者则探究论证茶路起点与贸易路线变迁[2-3];陈慈玉等则从全球史观视角论证中国茶业的地位与兴衰原因[4]。李灵玢则将地方茶史与历史人类学相结合,深入探索了洞商家族的形成发展、阶层特征、社会效应等[5]。

在经济社会层面,闫静、范维令等从“一带一路”视角探讨茶道遗产的开发利用策略[10-11];赵平等从建筑学视角提出商铺民居价值活化利用[12];薛秀艳、翟艳峰则在分析国内外万里茶道开发现状后,提出主旨统一、因地制宜,并结合互联网+的多层次开发建议。

另一方面,立足于整体视角的区域性茶文化和茶加工业遗产研究也在不断深入。赣东北地区作为万里茶道的重要产源地之一,在江西乃至全国具有重要地位。以往赣东北茶史研究多以地区性研究为主,以婺源、浮梁、河口古镇等为关注重点。蔡定益、李松杰等景德镇学者考究浮梁地区茶史,并提出景德镇茶瓷文化发展建议[13-15];黄木升、张军探讨明清至近代河口茶史及茶叶贸易对社会经济的影响[16-17]。万里茶道、丝绸之路等廊道遗产概念提出后,也有学者以整体线型视角重新审视和研究赣东北地区商贸重镇河口古镇的茶加工业遗产。肖发标等著《穿越河口——铅山万里茶道文化遗产调研报告》一书,从万里茶道视角梳理考证了铅山河口茶文化遗产的现状及其历史价值[18]。

综上,国内对万里茶道关注重点偏重于茶史、茶文化与茶业振兴等非物质层面,尽管部分学者在茶加工业遗产的保护中涉及了物质遗产的保护,但多集中于商业居住建筑及手工艺茶园,而针对近代茶厂的研究较少。目前仅有比邻浮梁的安徽祁门县组织编写了《悠远的祁红——文化池州的“茶”故事》[19]一书,书中对茶厂有所涉及,建于20世纪50年代的旧厂房入选“中国20世纪建筑遗产项目”,说明茶加工业遗产的价值逐步受到关注。总体来说,茶加工业遗产的研究基础较为薄弱,赣东北地区的茶厂的研究更是几近空白。赣东北地区作为重要茶叶产源地、加工制造地,其茶加工业遗产应当得到重视与保护。

2 赣东北地区茶业发展史概述

江西自古为产茶大省,浮梁、义宁州、武宁、铅山为江西的主要产茶地区,其中又以浮梁和铅山河口为主要茶叶集散地。江西饮茶习俗始于汉魏,唐代茶叶种植迅速扩展,茶叶加工和贸易开始兴盛,中唐元和年间(806—820年),浮梁已是赣北、皖南茶叶的主要集散地和中转地。

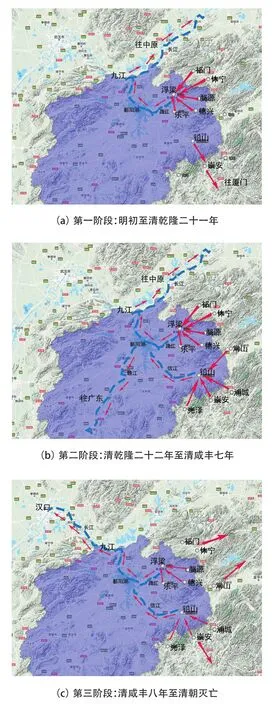

唐朝诗人白居易在其名著《琵琶行》中就有“商人重利轻别离,前月浮梁买茶去”的描写[13]。宋代江西茶业达到盛期,产茶区域较唐朝进一步扩大,产茶量达到全国第一。明清时期红茶生产技艺传入赣东北地区,明末清初茶叶逐渐成为主要出口商品,婺源、修水、铅山、浮梁等产茶大县茶业得到发展,茶叶通过南北水陆运输远销海外。“民国”后多数产地受印度、锡兰等地的海外竞争和战争影响,茶业有所衰弱[20]。赣东北地区茶叶贸易路线在历史上屡有变化,大致可分为3个阶段(图1)。

第一阶段为明初至清乾隆二十一年(1756年),此时江西茶叶多由长江至京杭大运河运往北方中原地区,作为贡茶上供朝廷或运往中原贸易市场。自唐朝起浮梁为一大茶叶集散地,祁门、婺源、休宁、乐平等地茶叶汇于浮梁,后通过昌江水运至鄱阳湖,经九江关转入长江。同时铅山等地临近福建,则由西北向东南翻越武夷山桐木关、分水关等关隘进入福建茶叶贸易市场输出国外,成为武夷山产茶区的重要组成部分[14-15,18]。

第二阶段为清乾隆二十二年(1757年)至清咸丰七年(1857年),此时由于海外贸易的发展,赣东北地区茶叶逐渐由输往中原转向对外贸易,由于清政府对外政策调整,厦门等沿海港口被封闭,广州成为唯一对外贸易口岸,闽北、浙西地区茶叶转而集散于铅山河口,顺信江进入鄱阳湖后溯赣江逾南岭运往广州。铅山河口集散福建崇安、光泽、蒲城及浙江常山等地茶叶,水陆交通便捷,被称为“八省通衢”,成为华南地区的茶叶外销枢纽[18,21]。

第三阶段为清咸丰八年(1858年)至清朝灭亡(1912年),咸丰八年《中英天津条约》开放汉口、九江等长江沿岸城市为通商口岸,赣东北地区茶叶不再转至广州,改由鄱阳湖至九江,后集于汉口,直接交易转入洋商手下。至此,部分茶产地茶叶不再统一汇于浮梁、河口,而另辟他径运往汉口、福建、上海,铅山中心地位逐渐让位于九江、汉口、福州茶市[18,21]。

图1 赣东北地区茶叶贸易路线变迁示意图(来源: 作者根据谷歌地图改绘)

自唐朝以来,作为重要茶叶产地与加工地,赣东北地区孕育了深厚的茶文化。浮梁县位于赣东北,地处于黄山、庐山、九华山、武夷山、龙虎山、三清山、鄱阳湖、千岛湖的中心,自然生态、气候环境得天独厚,极有利于茶芽萌发、茶叶生长,茶业资源十分丰富。所以自古以来,浮梁茶业文化遗产遗存丰富,近代以来制茶工艺、茶商、茶厂的发展,留下了珍贵的茶加工业遗产。浮梁地区传统制茶场所仅存为数不多的几处,这与改革开放后许多茶厂经历改制、搬迁、转卖的社会背景有关,导致部分旧茶厂被拆毁,保护情况不尽人意。据调查,目前浮梁县传统制茶场所延续至今的有庄湾茶厂、江村茶厂和新迪茶厂。其中,庄湾茶厂和江村茶厂的老厂房后期进行了改建,整体风貌遭到了破坏,历史上的制茶设备基本无存。本文选取的研究对象新迪茶厂不但完整保留了工业厂房及传统的制茶设备,而且制茶工艺也有很好的传承,是浮梁地区价值较高的茶加工业遗产之一。

3 新迪茶厂遗产分析

3.1 茶厂历史沿革

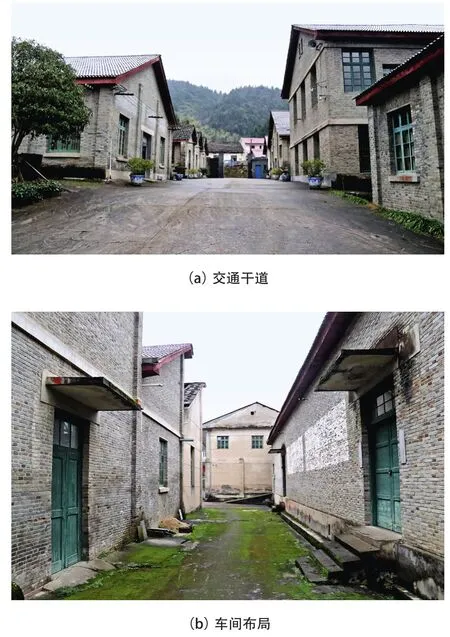

浮梁新迪茶厂位于江西省景德镇市浮梁县查村杨家坂街勒功乡政府东约200 m,于20世纪60年代建成,占地约1万m2(图2)。

新迪茶厂的前身为九龙山茶厂,九龙山茶厂是九龙山垦殖场的骨干企业。九龙山垦殖场建于1956年,是以上海垦荒青年为骨干力量的国营农垦企业,辖杨家坂、长滩、白茅3个茶叶分厂和甘源林场及茶叶初精制厂5个企业。1996年年底,职工总数为1 052人。茶叶是九龙山垦殖场的支柱产业,九龙山茶厂是浮梁茶区“祁红”中心产区之一,该厂共出口红茶80 460 t,上交国家财税累计达1 200万元。九龙山茶厂创建于1956年,为浮梁茶区最早创办的乡(镇)茶厂。1959年实行机械化制毛茶,1965年开始试制精制红茶,直接对上海口岸调拨。1963—1965年,连续3年荣获省政府颁发的茶叶生产先进单位奖。1978年先后获得中共江西省委、江西省人民政府及国家农垦总局颁发的茶叶生产先进单位奖旗。1979年荣获农垦部颁发的茶叶先进单位和经营管理先进单位奖,1980年荣获江西省人民政府颁发的茶叶生产先进单位奖。20世纪六七十年代上海的知青来援助,茶厂最高峰时达到年产干茶350 t,精茶250 t。改革开放后,因生产不景气几经向外承包租赁。2005年11月28日浮梁新迪茶业有限公司登记成立,现今新迪茶业年均产量达到120 t,订单生产达到产量的90%以上,部分产品外销欧美地区[21]。

厂内保留原有萎凋室、初制车间、拣场、绿茶车间、拼配车间、红茶精制车间、全木装修仓库等主要生产车间,现仍维持正常生产运作。车间内保存了初始手工生产设备与20世纪七八十年代浮梁县第一条红茶精制自动生产线,直观地还原了茶厂半手工、半机械化生产到自动化、机械化生产的变迁,为我们研究茶加工业遗产提供了宝贵的案例。新迪茶厂是赣东北地区为数不多的保留了厂区历史风貌、厂房构造与原生产机械的工厂之一(图3)。现在虽已引进自动化机械生产设备,但各车间保留的原有老机械多仍在参与生产,其遗产保留完整,其传统生产工艺仍在活态传承,具有较高的历史文化价值。

图2 新迪茶厂(来源:作者自摄)

图3 茶厂车间现状图(来源:作者自摄)

3.2 茶厂物质遗产

3.2.1 总平面布局

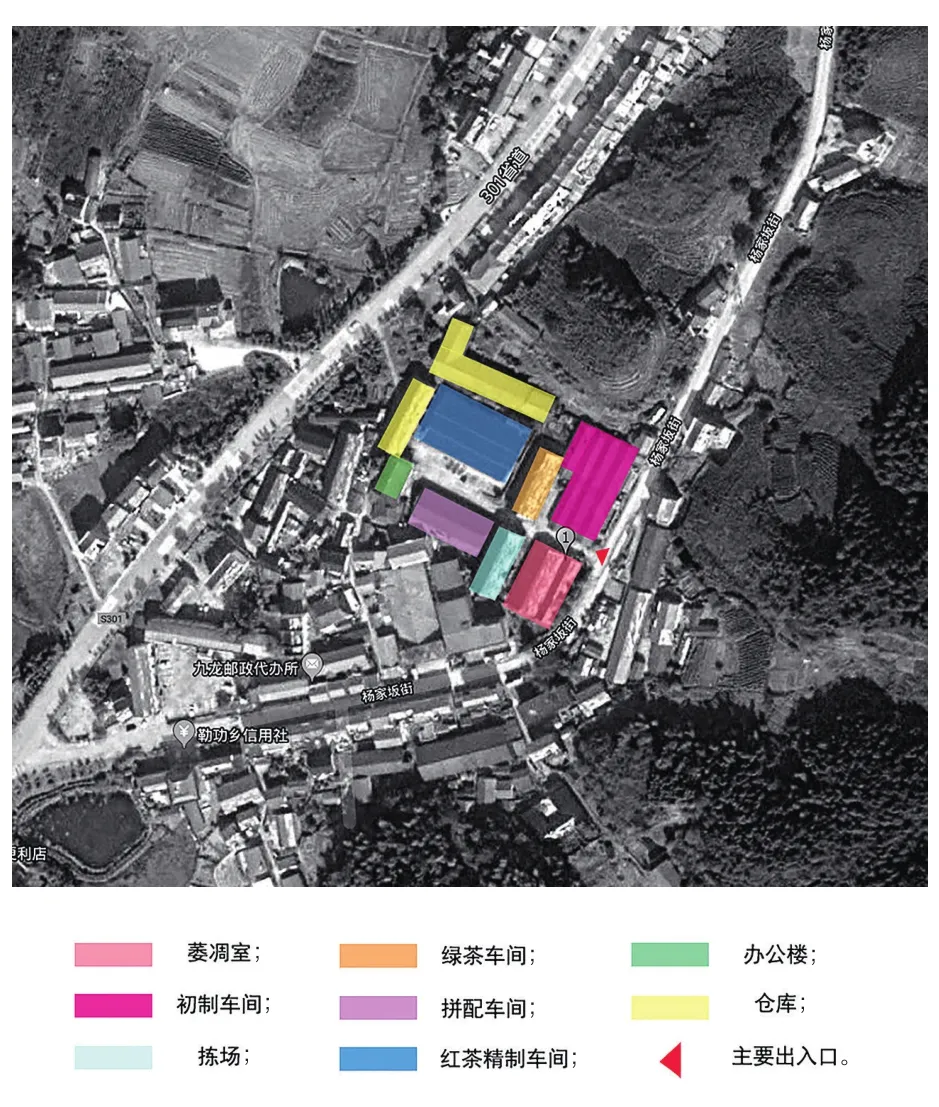

浮梁新迪茶业茶厂以一条主要运输干道为轴线,与街道走向垂直,向西北-东南方向进深布置。车间为东北-西南朝向,沿干道两侧总体呈梳式布置,排布紧凑,主要有初制车间、萎凋室、拣场、拼配车间等,其总体布局如图4所示。各车间位置布局顺应工序流程。主干道尽头指向仓库大门,便于物资装载运输。

图4 茶厂总平面布局(来源:作者自绘)

3.2.2 工业建筑物遗存

茶厂的老厂房因整体风貌保存较好,浮梁县茶叶局对厂房进行了挂牌保护,并对每幢厂房的建造历史进行了梳理。

3.2.2.1 萎凋室

该厂房始建于1960年,扩建于1974年(图5),为砖木结构,悬山顶。厂房内建初5条萎凋槽,扩建后共有9条萎凋槽,并建有烟囱与锅炉,负责茶叶烘干工序(图6),生产高峰时年萎凋加工鲜叶115 t。车间构造基本保持原貌,最早车间不设外墙,后因卫生条件要求建成封闭车间。现保留初建5条萎凋槽,扩建部分改为有机红茶成产车间。

图5 萎凋室(来源:作者自摄)

图6 萎凋槽(来源:作者自摄)

3.2.2.2 初制车间

该厂房始建于1960年,扩建于1974年(图7),为砖木结构,主要功能为红茶初制,负责茶叶炒制、揉捻成条工序。高峰时年产干茶350 t。内留存有大量老机械设备,如苏联制造的揉捻机(图8),现仍在使用。

图7 初制车间(来源:作者自摄)

图8 揉捻机(来源:作者自摄)

3.2.2.3 拣场

该厂房始建于1958年,为砖木结构(图9),二层。建初原为办公楼,由于生产需求不断扩大,建成后直接改为拣场,负责茶叶挑拣择样、分离杂质。1974年扩建,最高峰时可容纳300多名女工进行拣茶。现重新粉刷改为企业文化展示中心,存放有早期木质揉捻机(图10)、早年代红茶罐、历史资料、拣茶桌等历史物件(图11)。

图9 拣场(来源:作者自摄)

图10 早期木制揉捻机(来源:作者自摄)

图11 茶厂旧物(来源:作者自摄)

3.2.2.4 绿茶车间

该厂房始建于1966年(图12)。初始功能为红茶萎凋室,有5条萎凋槽,年产鲜叶85 t。1988年改为绿茶生产车间,2015年改造后成为名优茶成产车间。负责绿茶加工的茶叶炒干工序,最早为炭火灶炒制,现使用自动化机械,电动铝条机器炒干(图13),也可用于红茶发酵工序。

图12 绿茶车间(来源:作者自摄)

图13 炒茶设备(来源:作者自摄)

3.2.2.5 拼配车间

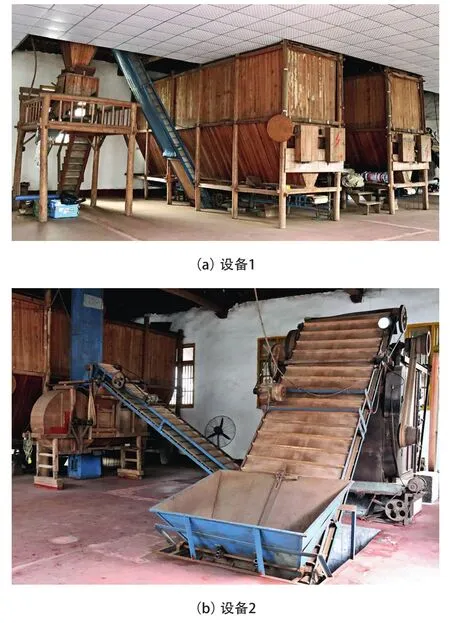

该厂房始建于1966年(图14),用于成品茶的拼配和包装。保留有1966年前苏联进口的链板式烘干机以及当年知青们自制的全木制自动拼配包装生产线(图15),现仍在使用。

图14 拼配车间(来源:作者自摄)

图15 早期木制设备(来源:作者自摄)

3.2.2.6 红茶精制车间

该厂房扩建于1986年,用于红茶精制(图16)。高峰时年产精茶250 t。内部机械设备引进时间相对其他车间更晚,设备电动运作(图17),更现代化机械化,但运作原理与拼配车间自主建造的旧设备功能原理一致,是厂区扩建后新增设部分。作为浮梁县第一条红茶精制自动生产线,保存完好并仍在使用。

图16 红茶精制车间(来源:作者自摄)

图17 红茶精制设备(来源:作者自摄)

3.2.2.7 仓库

该厂房始建于1966年,砖木结构,采用西式弦式木屋架。室内全木板防潮装修,设计储存干茶250 t,是目前全省保留最完整的全木装修茶叶仓库(图18)。仓库内采用木板装修、地面架空等构造措施,有效解决了茶叶防潮问题,体现出设计者的营建智慧。

图18 全木装修茶叶仓库(来源:作者自摄)

3.3 茶厂非物质遗产

3.3.1 浮梁茶工艺流程

机械化制茶由手工制茶发展而来,其生产流程与手工制茶流程一脉相承,以机器运作取代部分手工劳动,以提高生产效率。传统手工红茶制作工序为从茶叶采摘起,经萎凋—揉捻—发酵—炒茶—复揉—熏焙—毛拣—筛分—精拣—补火,最后均堆装箱。红茶制茶工艺流程与之大体一致,但机器几经更新改进后,部分工序得到整合。

现在制茶多采用半机械化、半手工的方式,部分环节由机器代替人工。如炒茶杀青早期使用炭火灶,后改用电动铝条炒茶机,可以完成杀青烘干多项工序;揉捻环节原为人工,后改为用电力揉捻机,机械揉捻用力均匀,效率更高。色选机拣茶取代了手工拣茶,同时用自动化设备进行拼配和包装,节约了人力与空间。机械设备将功能整合后,多工序可在同一车间内完成。半机械化制茶流程较传统手工流程更加精简高效,图19为新迪茶厂红茶与绿茶的制作工艺流程,采用机械还是人工的方式取决于每个车间的工艺,流程大体相同;从空间上区别在于手工拣茶到拣场的方式不同;而机械制茶可在拼配车间完成色选机拣茶,并在同一车间完成拼配和包装环节(图19)。

图19 制茶工艺流程(来源:作者自绘)

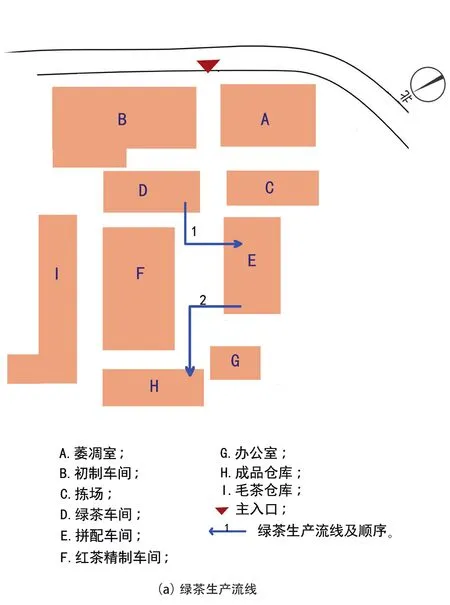

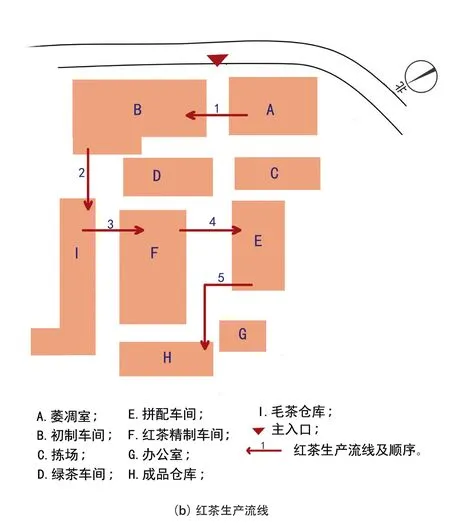

3.3.2 功能布局与生产流线

新迪茶厂的厂房功能几经变动,最早期的功能空间状况已经难以查证,从目前能够查访到的空间与流线关系看,茶厂的空间布局与其生产流程有一定的对应关系。从最开始的萎凋到最后的仓储,对应的车间基本依次纵向紧凑排布,流线由外向内推进。

绿茶工艺流线由于设备技艺的进一步整合,多流程可在同一车间进行,杀青、揉捻和烘干在绿茶车间完成,然后进入拼配车间进行拣茶和拼配包装,其流线关系已变得简洁高效。绿茶车间、拼配车间已成为多工序共同作业的复合功能车间,原来拣场因技术进步不再使用,现成为企业文化展示空间。

红茶在萎凋室进行萎凋后,到初制车间进行揉捻、发酵、烘干环节,后到毛茶仓库,然后进入精制车间。精制是初制的升华,是使粗糙繁杂的“毛茶”变成高档茶的关键步骤,经过整饬茶形、分清等级、剔除杂物等环节,形成整齐美观纯净的外形和较为统一的内质,而后到拼配车间进行拼配包装,最后到成品仓库储存。新迪茶厂生产车车间的功能布局与工艺流线如图20所示。

图20 功能布局与生产流线(来源:作者自绘)

3.4 茶加工业遗产价值

3.4.1 文化价值:地域特色文化的弘扬

从唐代诗人白居易《琵琶行》中的浮梁茶,宋、元、明、清各代的贡茶,到1915年浮红茶获得巴拿马万国博览会金奖,被列为世界三大高香茶之一,浮梁茶文化源远流长,形成独特的茶艺与茶文化一直传承至今。新中国成立后的茶厂是传统茶文化的延续,虽几经变迁,却依旧承载和传递着深厚的茶文化。新迪茶厂的制茶师朱国光先生自14岁拜师学艺,从事红茶制作,至今已有40年,作为浮梁红茶制作技艺代表性传承人,至今仍工作在制茶一线,传承着浮梁人对制茶的经验理解,将红茶的制作技艺推陈出新、发扬光大。保护与研究浮梁茶厂及茶工艺,既是对茶文化的传承,也是对地方特色文化遗产挖掘的需要。讲好浮梁茶故事,振兴浮梁茶产业,充分挖掘地域特色文化,充分展示深厚的茶文化,进一步扩大浮梁作为“中国瓷茶之乡”这一旅游品牌的影响力。

3.4.2 历史价值:生产技艺转型的载体

茶厂内保存的各种生产设备中,其中一款半手工、半机械的早期木制设备最有历史纪念意义。在毛泽东提倡农业机械化时期,当年下乡的知青们鼓足干劲,激发创造力,自主研制了这套木制设备。木质设备至今保存完好,仍能使用,是传统手工制茶技艺随着机械化的进程向前迈进的见证,体现的是农耕经济向工业经济转变过程中生产技艺传统与现代的融合共存,呈现出特定时期的生产技术水平,具有一定的历史价值。新迪茶业茶厂传承的旧生产设备和传统制茶技艺,是20世纪从手工制茶到工业制茶生产工艺传承的载体,具特定的历史价值与意义。

3.4.3 技术价值:生产技术设备演变的见证与再现

制茶设备随着生产技术的进步不断进行着改良和升级,器械经历了从人力到水利、柴油和电力提供动力4个阶段。茶厂保存了水利提供动力的木质设备、柴油提供动力的铜质生产设备,以及今天使用电动的不锈钢生产设备。茶厂内旧车间与旧制茶设备保存完善,新老设备的共同活用与对照,既反映出其同源于原始手工操作的运作原理,又展现出动力与设备制造水平的进化过程,生动地演示了技术发展进步的轨迹,见证了科学技术对于工业发展所作出的突出贡献。保护工业领域科学技术的发展轨迹,有利于科技发展史的研究。而茶的制作工艺,以及第一条红茶精制自动生产线、最早木质揉捻机等具有开创意义的范例,更具有特别的价值。

3.4.4 经济价值:带动地区经济发展与品牌建设

茶厂自建成之始,对勒功乡的经济发展与就业稳定起着不可忽视的带动作用。在计划经济时代,九龙山垦殖场国营茶厂(新迪茶厂的前身)为国家出口创汇、经济发展作出了积极贡献。1957—1985年,茶厂为国家提供商品茶4 490 t,其中精制红茶4 310 t。精制红茶中,外销茶为3 175 t。30年中,向国家缴税503.35万元[21]。当下,新迪茶厂每年的年产量180 t,产值800万元,极大地促进了当地的经济发展。新迪茶业茶厂合理利用现有的资源,避免资源浪费,作为工业遗产的老设备和厂房仍在使用,持续为经济发展创造收益。保护茶厂工业遗产,继承发展优秀的生产技艺与品牌,有利于保持地区活力的延续性,给社区居民提供长期稳定的就业机会,打造良好的品牌效益。

3.4.5 社会价值:人生记忆与精神财富的载体

20世纪五六十年代,来自全国20个省份的知青到浮梁支援,其中以江苏和上海人居多,分为3个生产队,其中茶业生产队约300人,从建厂到投产,他们克服各种苦难,率先实现盈收。茶厂见证记录了普通劳动群众难以忘怀的人生,是一代劳动人记忆与精气神的载体。以知青们自制的全木制生产线为代表,工厂中留存的许多设计布置、设备成果、荣誉奖章等,都有特殊的情感价值,成为社会认同感和归属感的基础,蕴含着务实创新、励精图治、锐意进取的精神品质,为社会添注一种永不衰竭的精神气质,构成不可忽视的社会影响。保护茶厂遗址,既可帮助后人理解和追忆历史峥嵘岁月,也是尊重劳动人民的创造成果,更是对传统产业工人历史贡献的纪念和对其崇高精神的传承。

4 结束语

在古代,茶叶贸易为赣东北地区添上浓墨重彩的一笔,近现代赣东北地区茶业虽不比从前,但仍是江西具有地域特色的文化品牌。茶文化于农耕文明时代倍赋盛名,在近现代工业转型过程中,其制茶技艺、加工设备等进一步发展与传承,茶厂更是时代文化和历史价值的重要载体。制茶的工艺经历了纯手工制茶、半机械半手工制茶和现代化智控生产3个阶段。新迪茶厂采用的是半机械、半手工制茶的方式。纯手工制茶效率低下,机械化设备可以提高效率,而现代化智控生产线目前的技术无法精准到根据天气、茶叶含水量等指标精准施策,所以只能生产中低端茶叶。而半机械、半手工制茶恰恰可以结合二者的优势,提高效率的同时靠人工凭经验及时调整制作出高品质的好茶。传统制茶的工艺随着生产设备的改良不断优化,制茶师也靠着日积月累的丰富经验将传统工艺不断发扬光大。

在茶加工业遗产日益受到关注的背景下,本文以浮梁新迪茶厂为例,从物质遗产和非物质遗产两个层面对其文化遗产进行了分析与研究,以期传承、弘扬浮梁深厚的茶文化。然而从更深层次的社会学意义上看,新迪茶厂旧厂房和旧设备的保存不但向人们还原了茶厂生产工艺技术的更新迭代,更反映出在物质匮乏背景下一代人积极探索的精神,是赣东北地区近现代茶业发展的真实写照与茶文化的源泉之一。茶加工业遗产有其独特的文化、历史、技术、经济与社会价值,作为联系古代与当代茶文化茶产业的中间纽带,应当尽早地得到重视与保护,完整地延续茶文化,为当代茶产业的传承发展提供物质与精神依托。