语文课堂教学需要糖衣炮弹

何泗忠

策划人:方观生

本期栏目主持人:何泗忠

策划人语:悬念作为一种学习心理机制,是学生对所见、所闻的问题感到困惑不解而产生的一种“欲知不得,欲罢不能”的心理状态。它是由未完成感和不满足感而产生,能极大地激发学生的学习动机和兴趣,使学生积极感知学习对象,集中注意力、丰富想象力、增强记忆力、提升创新力。语文悬念教学法悬念迭生、“道”“术”兼备,既注重教学内容的选点,又注重教学形式的创新。“悬念”既是悬念教学法的“糖衣”,又是激发学生主动学习的钥匙,它为学生构建一种期待,使学生在探究教学材料语言之美、文章之美、文学之美、文化之美的过程中,达成语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解的目标。

一提到“某某教学法”,总有一些教师持一种轻视和否定的态度,他们往往以“教什么比怎么教更重要”为由,把“教学法”视为匠人之术、雕虫小技。而笔者认为,一个只注重“教什么(道)”而不注重甚至不知道“怎么教(术)”的教师,很难成为一个学生喜欢的优秀的教师。

教学法对一个教师传道授业解惑非常重要。梁启超说过,教员不是拿所得的结果教人,最要紧的是拿怎样得着结果的方法教人。在教学观察中我们了解到,优秀的教师无不是“教学有法”的高手。我们只要观察著名语文特级教师于漪、钱梦龙、魏书生等的课堂教学案例,就会发现他们的课堂,无论从教学内容的取舍、教学角度的切入、课堂教学的导入、课堂教学的结构、课堂教学的调控,还是从课堂教学的结尾等环节来看,可以得出结论,他们都是语文教学有法的高手。

李天嵩老师曾注意到这样一种现象,即便是年龄相仿、学历相同、学养相当又同样有上进心的教师,因教学有法和教学无法,其教学效果是有差别的,笔者对此深有同感。前段时间,学校举行“同课异构”活动,有两位同一学校毕业又同时分配到我校的年轻语文教师,上了鲁迅小说《祝福》一课。其中一位教师,先从小说的环境描写讲起,顺着“典型环境中的典型人物”的思路,再分析小说中的人物,重点抓住鲁迅先生对祥林嫂的三次外貌描写分析了祥林嫂的形象,接着套用毛泽东同志讲到的压在中国妇女身上的四大绳索——政权、族权、神权、夫权的理论,指出祥林嫂就是被这四条绳索活活勒死的,最后揭示小说主题:小说通过祥林嫂的悲剧命运,控诉了封建礼教吃人的本质。这样一个内容接着一个内容地讲,讲得非常详细,讲得眉飞色舞,讲得头头是“道”,可是学生却听得昏昏欲睡。

另一位教师则借鉴了著名特级教师袁卫星讲《祝福》的路子,不专门分析环境、人物性格,梳理情节,以及揭示小说主题,而是先让学生在课堂上阅读、思考,然后,向学生抛出一个问题:小说中的祥林嫂在祝福之夜,死在了漫天的风雪中,是自然死亡,还是意外死亡?是自杀,还是他杀?问题一提出,课堂气氛顿时活跃起来,学生纷纷发言,展开了一场热烈的讨论,有的说是自然死亡,因为她身上没有伤痕;有的说是饿死的,因为她死前变成了一个乞丐;有的说是冻死的,因为倒在雪地里。

整堂课,这位教师紧紧抓住学生“好奇”的心理特点,给学生设置一个又一个悬念,抛出一个又一个问题,学生纷纷响应教师的“召唤”,积极“参与”,使课堂教学呈现出人与人相遇、灵魂与灵魂相撞,输出信息与反馈信息相融的美妙境界,使课堂教学呈现出一种“百花齐放,百家争鸣”的精彩生态。

说实话,这两位教师的“学养(道)”都还不错,而两位教师的教学效果却有天渊之别,为什么会出现这种情况?这与他们是否注重教学方法有关。前者不注重学生学情,不注重教学方法,一味地满堂灌,学生爱听不听;后者了解学生心理,注重教学方法,学生主动参与。

是的,教师的“学养”是教好书育好人的根本,这当然没错;但是,我们不能以此为由,轻视甚至排斥必要的教学方法。

我们都知道,一个人每天需要摄入一定量的食盐;但我们决不会去抓一把食盐直接送人口中,而是会巧妙地将食盐溶在汤里或菜肴中,通过美味佳肴自然而然地达到食盐的目的。笔者看过一篇文章,在一堂语文课上,有一位教师鼓励学生想象,接着就问:“我们可以把老师比作什么?”学生有回答老师像园丁、像蜡烛、像春蚕的,最后,有一个女生回答说,希望老师像汉堡包。教师问为什么希望老师像汉堡包,女生回答说,汉堡包虽然也是面包,但中间夹了菜,还可以加上很多不同的肉类,更加美味诱人,我们都非常爱吃,我希望我们的老师把枯燥的知识讲得生动一些、有趣一些、创意一些,也像汉堡包一样吸引我们。明白了以上食盐和汉堡包的道理,我们就知道教学法对教好书、育好人的重要意义了。教学需要糖衣炮弹,教师要给知识包上一层甜甜的糖衣,让学生喜欢这枚包着糖衣的炮弹。

正因为意识到教学法的重要性,从参加工作以来,笔者就十分注重研究教学法。通过几十年的教学实践和研究,终于构建了一种既符合国家教育的大政方针,又适合自己的教学个性的发挥、有利于学生成长且深受学生喜爱的一种教学法——语文悬念教学法。笔者将“悬念”这样一个比较虚化的概念变为实实在在的课堂行为。那么,什么是语文悬念教学法呢?

一、语文悬念教学法的内涵解读

“悬念”,顾名思义是悬在心中的思念。本是叙事性文学作品范畴中的一个特定概念。《现代汉语词典》(第6版)是这样解释的:欣赏戏剧、影视剧或其他文艺作品时,观众、读者对故事情节发展和人物命运很想知道又无从推知的关切和期待心理。悬念是小说、戏曲、影视等艺术作品的一种表现技法,是吸引广大群众兴趣的重要艺术手段。从这个解释可以看出,悬念包含两层含义:一层含义是针对受众而言,作为一种心理活动,指在欣赏戏剧、电影或其他文艺作品时,对人物命运和故事发展的一种急切期待心情;另一层含义是针对创作者而言,那就是作者在描绘人物和安排情节时,到了某个关头,故意带住,设下卡子,对矛盾不加以解决,让读者对情节、对人物牵肠挂肚,以达到吸引广大群众兴趣的重要艺术手段。语文悬念教学法,就是将这种接受心理特点和创作技巧“移植”到语文课堂教学中来,在教学过程中,在探究教学材料的语言之美、文章之美、文学之美、文化之美的过程中,教师采用比较异同法、倒叙追问法、问题诱导法、语言节奏法、开合教材法、故意错误法等手段适时地创设“悬念”,构建一种期待,这种期待使学生产生一种关注、好奇、牵挂的心理状态,使教學过程成为师生不断想象、不断推理、不断思考、不断质疑、不断批判、不断发现、不断求证、不断享受的过程,最终在耳濡目染、潜移默化中达成语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解的目标。

从以上概念可以看出,语文悬念教学法,并非人们所想象的是一种只注重教学形式的教学法(即便是,如前所言,也很重要),而是一种既注重教学内容(道,教什么)又注重教学形式(术,怎么教)的教学法。在教学内容上,借鉴程少堂老师的语文味教学,从语言、文章、文学、文化四个层面加以展开;在教学形式上,注重设置悬念,构建一种期待,这种期待使学生产生一种关注、好奇、牵挂的心理状态。因此,语文悬念教学法,是一种教学内容和教学形式兼顾的教学法。既注重教学内容的选点,又注重教学形式的创新。语文悬念教学法,是一种山水教学法。在教学内容上,像山一样厚重;在教学形式上,像水一样灵动。一个优秀的教师,必须既懂得“教什么(道)”,又懂得“怎么教(术)”。

二、语文悬念教学法的模式结构

通过十多年的悬念教学法实践,笔者探索出了一个行之有效的悬念教学程式或模式,就是“三悟”模式,即悟空、悟净、悟能模式。(见图1)

第一阶段:悟空阶段,设计课堂教学悬念

一个成功的教学过程,教师总是要有目的、有计划、有层次地设置悬念,步步激疑、导疑、释疑。语文悬念教学法,要做的第一项工作就是从语言、文章、文学、文化的角度创设悬念。好的悬念设计,将触及学生的精神需要,开启心灵的窗户、激发学习的兴趣、点燃思考的火花,“引诱”学生充满热情地参与课堂学习,让学生进入文本情境,进而体会到文本的语言之美、文章之美、文学之美、文化之美。这些悬念,充满想象的空白,故日“悟空”。

第二阶段:悟净阶段,师生探索研究悬念

教学不在于全盘授予,而在于相机诱导。著名教育家叶圣陶先生也说:“语文老师不是只给学生讲书的。语文老师是引导学生看书的。一篇文章,学生也能粗略地看懂,可是深奥些的地方,隐藏在字面背后的意义,他们就未必能够领会。老师必须在这些场合给学生指点一下,只要三言两语,不要哕里哕唆,能使他们开窍就行。老师经常这么做,学生看书读书的能力自然会提高。”因此,在这一阶段,教师要充分利用学生的好奇心、探究欲,积极而巧妙地引导学生对“悟空阶段”设置的教学悬念加以感悟、推理、想象、分析、综合,使学生在主动中学习,在质疑批判中发现。此一阶段师生必须剔除杂念,净化心灵,故日“悟净”。

第三阶段:悟能阶段,学生踊跃解悬释疑

陶行知先生提出:“在现状下,尤须进行六大解放,把学生学习的基本自由还给学生:一、解放他的头脑,使他能思;二、解放他的双手,使他能干;三、解放他的眼睛,使他能看;四、解放他的嘴,使他能说;五、解放他的空间,使他能到大自然大社会里取得更丰富的学问;六、解放他的时间,不把他的功课表填满,不逼迫他们赶考,不和家长联合起来在功课上夹攻,要给他一些空间消化所学,并且学一点他自己渴望要学的学问,干一点他自己高兴干的事情……”语文悬念教学法正是落实陶行知先生的“六大解放”。在此一阶段,教师循循善诱,学生跃跃欲试解悬释疑,或倾耳听,或尽情读,或用鼻闻,或动脑思,或张口说,或挥笔写,或以身演,以各种方式充分展示自己的听说读写思的能力,故日“悟能”。三个阶段都充满民主性、双向性、开放性、探究性、情感性、人道性、审美性、趣味性。实践证明,这是一种(不是唯一)有价值的悬念教学法模式,具有推广价值。

三、语文悬念教学法的个性特征

语文悬念教学法,不同于传统教学法。这种教学法要求语文教师要像艺术家打造艺术作品一样,把课堂教学打造成自己的独具特色的教学艺术作品。这样的课堂教学艺术作品,借用著名未来学家、趋势专家丹尼尔-平克在《全新思维:决胜未来的6大能力》一书中的关键词来表达,就是具有设计感、故事力、交响力、共情力、娱乐感、文化感等六个方面的个性特征。

(一)课堂充满设计感

运用语文悬念教学法授课,必须要精心设计。教学设计之于课堂就如同建筑设计之于建筑,我们建造高楼大厦,没有设计图纸是不可想象的。同样,教学设计对于我们的课堂教学,也是非常重要的。同一教学内容,经过精心设计的教学与漫不经心的教学是有区别的。

譬如,李商隐的《锦瑟》是一首很美的诗歌,但又是一首非常朦胧的诗歌,很难读懂。不仅是我们读不懂,连大学问家梁启超都说:“义山(李商隐)的《锦瑟》说的什么意思我理会不着,我就觉得它美,读起来愉悦。须知美是多样化的,神秘的。”还有北京大学教授季羡林先生也说读不懂这首诗歌,因此,像这样难懂的诗歌,我们怎样来教呢?多数教师采用串讲法。记得笔者第一次教这首诗歌的时候,没有作过多的教学设计,采用以教师为主的串讲法,先介绍作者,再分析背景,然后一句一句讲解,接着分析诗歌艺术特色,这样逐项逐项地一路讲过来。结果,诗歌讲完后,有一名学生给笔者写了一张纸条:

一堂课下来,老师从李商隐的生平讲起,再讲到诗歌的写作背景,再讲到诗歌的内容和主旨,再讲到……一节课,您像打機关枪一样放过不停,我听着听着,就睡着了。老师啊,您讲课,能不能提出一些问题,让我们思考思考?您能不能留下一些空白,让我们参与参与?

看了学生的纸条,十分汗颜。后来,再次讲到这首诗歌的时候,笔者就做精心的教学设计了。

笔者曾经采用这样的设计方式来讲这首诗歌:

首先,讲一个故事。故事是说北京大学有一位著名的教授,有一天在讲解《锦瑟》这首诗的时候,从开始到结束,一直饱含深情地朗诵,整整一堂课,教授读得老泪纵横,泪眼婆娑。读到最后教室里仅剩下寥寥几名学生,学生也感动得泣不成声。

其次,笔者也要学生先诵读此诗,说说读完《锦瑟》后对诗歌的第一感觉。在学生说出了自己对诗歌的原初感受后,笔者又设计了这样一个教学环节:

张老师从教40年,年过花甲。学校为他举办隆重的退休仪式。张老师的不少学生也赶来参加退休仪式。尤其引人注目的是,他40年前所教的第一届四位已年过五十的学生也赶来了。这四位学生分别给张老师送来了一束鲜花。花中各附有两句诗:A学生所附诗句是《锦瑟》的首联,B学生所附诗句是《锦瑟》的颔联,c学生所附诗句是《锦瑟》的颈联,D学生所附诗句是《锦瑟》的尾联。

最后,笔者要学生任选一名学生,猜测故事中的这几位学生想借诗句表达什么,师生之间曾经发生过怎样的故事,发挥想象,把这个故事写出来。

这个创意设计,一下子就把学生吸引住了,学生兴致勃勃地商讨交流起来。接着,笔者让学生结合诗句讲故事,学生讲得绘声绘色,师生听得津津有味,课堂教学效果非常好。

2016年4月15日,广东省阳江市两阳中学40名语文教师专程来深圳市第二高级中学听笔者的语文课。笔者再次上了《锦瑟》这一课,但这次,笔者采用了新的设计方式来讲《锦瑟》,其中有一个环节就是图文对照说《锦瑟》。人教版必修三的诗歌单元,每首诗歌都配有一幅作者画像。在李白的《蜀道难》一诗中,配有李白画像,李白是诗仙,眉毛上扬,杏眼,胡须飘逸,充满仙气。在杜甫《登高》诗中也配有一幅杜甫画像,杜甫是诗圣,眉毛紧锁,胡须下垂,一副悲天悯人的样子。李白是浪漫的,面对蜀道难,可以大喊一聲:“噫吁喊,危乎高哉!”这一呼喊,洋溢着浪漫精神。这一声,杜甫是喊不出来的,杜甫是现实的,他只能是“万里悲秋常作客,百年多病独登台”。然而,古代又没有照相机,我们现在看到的文人的许多画像是根据他们作品风格揣摩画出来的。同样,教材在李商隐的《锦瑟》中配了一幅李商隐画像。接下来,笔者就设计了这样一个教学环节:请同学们仔细揣摩李商隐画像,并请用《锦瑟》中的诗句来描摹李商隐画像的神韵。这个教学设计,实际上是采用图文对照法让学生揣摩、理解李商隐的诗句,这个设计,一下子就把学生吸引住了。学生带着好奇心,边钻研诗句,边揣摩图画,约5分钟后,学生纷纷举手回答问题。

有名学生说可以用“尾联”来描摹李商隐画像的神韵。画像中的李商隐身躯微微弯曲,背着手,侧着身,双脚似乎要转动,给人一种回首一看的感觉,这回首,好像是在追忆什么。这种神态,正可以用“此情可待成追忆”来描摹概括。再看李商隐那回眸的眼神,有些迷惘,有些怅然若失,所以“只是当时已惘然”。惘然,就是怅然若失的样子。

这名学生说完后,另一名学生站起来说,用“首联”来描摹概括李商隐画像神态更妥帖。“五十弦”,可以寓意李商隐年过半百。画像中李商隐的背部有些弯曲,表明年纪不小了。“无端”是“无缘无故,没来由”的意思。反映了诗人内心的一种对光阴消逝的无可奈何的味道。“思华年”,就是若有所思的样子。画像回头一望,那是对华年,即年轻时美好事物的回首。

这名学生一说完,另一名学生说,用“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”来描摹李商隐画像的神韵也可以,庄周梦蝴蝶,蝴蝶梦庄周,有一种迷离。李商隐那回眸的眼神,看上去也有些迷离,也许在回忆过去美好的时光。李商隐曾经像庄周梦为蝴蝶一样沉迷在美好的爱情中,最终只能像望帝那样,把自己的爱念托付给杜鹃。

这名学生说完后,另一学生说用“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”概括更好。学生说,像李商隐这么好的人才,却不被朝廷重用。看那神态,有如怨如慕,如泣如诉的感觉。那回头,眼神蕴藏着苦闷与无奈之情。

最后一名学生说,这幅画配这首诗,绝好,仔细看,其实,诗歌中的每一句话,都可以对应描摹李商隐画像的神韵。

仔细观察,确实有道理,笔者通过诗文去配画像这个悬念设计,极大地调动了学生学习《锦瑟》的积极性。

一个富有创意的教学设计,是驱动学生深度解读文本的一个有力引擎。在教材内容相同的情况下,课堂设计与不设计,教学效果是完全不同的。一篇课文,如果一位教师经过精心设计,讲法不同,就会给人带来一种耳目一新的震撼力。悉尼歌剧院、北京奥运会鸟巢之所以给人以独特感、震撼力,是因为工程师的精心设计;同样,高效有趣的课堂教学之所以给学生以独特感、震撼力,也是因为精于设计。悬念教学法理念下的课堂教学充满设计感。

(二)课堂充满故事力

悬念与故事,有着天然的联系,可以说,没有悬念,就构不成故事,故事,尤其是好的故事,一般都会用到悬念。运用语文悬念教学法授课,课堂充满着故事力。故事,能不断激发学生的学习兴趣,提高学生的课堂参与度。在课堂教学中,适当插入故事,可以使枯燥乏味的课堂充满悬念,充满生机与活力,更能引起学生注意,激发学生的学习兴趣。

一些教育名家擅长在课堂教学过程中穿插一些故事。不用说语文教师.就连一些很有成就的理科教师,上课也会讲故事。

数学一般是抽象难懂、枯燥的,很多学生都不喜欢数学课。但深圳市教研员数学特级教师黄爱华的数学课,却上得妙趣横生,悬念迭出,学生十分喜欢上他的数学课。其中一个重要的原因就是黄老师十分喜欢在教学过程中讲故事,用故事吸引学生参与他的课堂。《名师最吸引学生的课堂切入点》一书中记载,有一次,黄老师教《循环小数》一课时就是从讲故事开始的。上课伊始,黄爱华老师没有直奔主题,讲什么是循环小数,而是问道:“同学们喜欢听故事吗?”

“喜欢。”学生们大声地回答。

“那你们一定听过这样的故事。从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚在给小和尚讲故事。讲的什么故事呢?从前有座山,山里有座庙,庙里有个老和尚在给小和尚讲故事……”黄老师把这个小故事不停地重复着。

重复几遍后,黄老师问:“你们能讲吗?”

“可以,从前有座山,山里有座庙……”学生们兴致高昂地回答,也重复了五六遍。

“好,就到这儿吧!”黄老师笑着问:“如果老师不喊停止,想一想,你们要讲多少遍?”

“要讲无数遍。”

“故事能讲完吗?”

“不能。”

“为什么?”

“因为故事是重复循环出现的。”

“对,同学们说得非常好,你们说了一个很关键的词——循环。”黄老师一边说着一边转身在黑板上写下“循环”一词,然后讲道:“在数学王国里,就有一种小数,这种小数的小数部分的数字也会像这个故事里的几句话一样循环不断地重复出现,同学们想认识它吗?”

“想。”学生们齐声回答。

“好,今天这节课我们就来学习循环小数。”

这样,黄老师以一个有趣而又与教材相关的小故事为切入语引出了新课。

理科课堂,都能穿插故事,语文课,更是与故事有天然联系,更好穿插故事。笔者在讲《滕王阁序》时就采用了讲述故事法来提高学生的课堂参与度,激发学生学习文言文的兴趣。

上课开始,笔者先问学生:今天,我来到江西,你们江西南昌有一座名楼,与湖南的岳阳楼、湖北的黄鹤楼齐名,你们知道吗?(学生齐答:滕王阁)是的,滕王阁。其实,这几大名楼,为什么这么有名,还与它的文化有关。岳阳楼,因范仲淹的《岳阳楼记》而闻名,《岳阳楼记》有名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”;黄鹤楼,因崔颢的《黄鹤楼》而闻名,《黄鹤楼》有名句“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”;那么,滕王阁呢?(生答:因《滕王阁序》而闻名)对啦,今天,我們就来学习《滕王阁序》,《滕王阁序》的作者是谁呢?(生答:王勃)你们知道王勃写《滕王阁序》时,多大年纪吗?就是你们这个年龄(学生十分惊讶),而且是一气呵成(学生瞪大了眼睛),关于王勃写《滕王阁序》还流传着一个神奇而又美妙的故事(学生露出神往的表情),你们想听吗?(生答:想)

话说唐朝年间,即公元675年,王勃从山西动身,千里迢迢去看望父亲。因为他父亲被贬迁南海的交趾为官。先陆路,后坐船逆长江而上,来到江西与安徽的交界地马当山,此时突遇风浪,不得已船就停在这里。王勃便下船上岸,来到附近的一座庙里观瞻了一番,然后赏玩江景。正兴尽想回船时,见一位老者端坐在一巨型石块之上,老人须眉皓白,仙风道骨,一看就知道不是凡人。王勃整衣向前,向老人作揖。老人遥指,问道:“来的可是王勃吗?”(老师讲得绘声绘色,学生听得津津有味)

王勃十分惊讶,回答说:“正是,敢问长者何以得知在下?”老者说:“明日重九滕王阁有宴会,如能前往参加,写作诗文,可以名垂千古。”王勃笑着说:“此地离洪都六七百里的路程,一晚岂能赶到?”老人说:“你如决定去,我可帮助你。”王勃于是拱手致谢。老人忽然不见了。依照老人的指引,王勃立即登船起帆,一路上顺风吹送。第二天便到达南昌,并按时赴会。

话说洪州阎都督重修滕王阁落成,于重阳节在阁上大宴宾客,以示庆贺。阎都督有位女婿,叫吴子章,也擅长文章,阎都督让他事先写好一篇序文,以便在宴会上当众夸耀。在宴会上,阎都督命人取出纸笔,遍请在座宾客为滕王阁写作序文。大家因知道其意图,均予推辞。轮到年岁最轻的王勃时,他却不谦让,毫不踌躇地接过纸笔写起来。阎都督开始很不高兴,“看你小子有什么能耐,敢抢我女婿的风头”,于是他退回到屏风后,让一个仆人报道王勃所写的序文,当报到“南昌故郡,洪都新府”时,阎都督说:“这是老生常谈,谁人不会!”接着又报:“星分翼轸,地接衡庐。”阎都督说“无非是些旧事罢了。”又报:“襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越。”阎都督听后便沉吟不语了。随着侍从们不断来报,阎都督心情越来越不平静。当报到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”时,阎都督不禁拍案赞赏:“这个人下笔如有神助,真是天才啊!”说完,阎都督便走出来,邀王勃喝酒,趁着酒兴,阎都督说:“这滕王阁,有了你的好文章,一定能够流传千古,我赏你千金!”

此刻,有人大喝一声:“且慢!”众人惊愕之余定睛一看,原来是阎公的乘龙快婿吴子章。吴子章走过来说:“此乃旧文,并非新作,连三岁小童也可背诵如流。”说着,便朗朗上口,把一篇《滕王阁序》一字不差地背了出来。众人满脸疑惑,看着王勃何言以对。

王勃拱手抱拳道:“阎督都,此公过目成诵之能可比杨修、曹子建!请问这位先生,可知序文后面有诗否?”吴子章胸脯一挺:“无诗!”说话间,王勃挥毫写下四韵八句:滕王高阁临江渚,佩玉呜鸾罢歌舞。画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨。闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋。阁中帝子今何在?槛外长江空自流。一篇千古杰作就这样诞生了。

同学们,你们想不想学习这篇文章?(生齐答:想,好想)好,请同学们打开书,先在下面自由朗读这篇文章,于是,学生兴趣盎然地读起来。

就这样,笔者采用故事法,引起学生对学习《滕王阁序》的强烈兴趣。当然,教师上课不能为讲故事而讲故事,所选故事要与课文内容紧密相关。悬念教学法理念下的课堂教学充满故事力。

(三)课堂充满交响力

传统“满堂灌”的课堂,教学是一种单向传授,课堂教学往往是教师执行“教案”的过程,教师高高在上,照本宣科,每一个字、每一句话都是“金口玉言”,根本不顾及学生的反应、学生的感受。这种“独白”“强势”“霸道”甚至“暴力”式教学,使学生不敢有自己的思维,长此以往,他们不介入、不怀疑、不反思教师的教学,学生成为教学过程中的冷眼人、旁观者,课堂只能听到教师的一种声音,是教师的独奏。语文悬念教学法理念下的课堂教学,则是一种多声部的对话,课堂上,既有教师的声音,也有学生的声音;既有学生与文本、与作者、与编者之间产生的碰撞声,也有学生与学生、学生与教师之间的情感交流与思想对话声,课堂充满交响力。

笔者曾经上过一堂公开课《念奴娇·赤壁怀古》,因采用了故错教学法,充分调动了学生的学习积极性和主动参与性,使课堂教学充满交响力。

三国周瑜,不仅是位军事家,而且精通音乐。相传那些弹古筝的女艺人为了博得他的青睐,故意把筝弹错,以逗引周瑜注意,周瑜知道后,必定过来纠正。故意错误以引人注意的妙法,用心良苦,高人一筹。在杭州讲公开课的那一次,笔者采用的就是周瑜的这种故错教学法。

上课伊始,笔者把这首词朗读了一遍。学生静静地听:

“大江东流,浪淘尽,千古风流人物。故垒西边,人道是,三国周瑜赤壁。乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰。遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我,早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。”

由于笔者读得抑扬顿挫、声情并茂,赢得了满堂喝彩。读完以后,笔者问学生:“老师读得好不好?”同学们回答:“好!”“老师读得妙不妙?”正当同学们回答“妙”时,却有一名学生高声说:“谬误!”听课师生都吃了一惊。笔者镇静地问这名学生为什么说“谬误”,学生说:“老师读得妙是妙,但有些地方读错了!”“是的,老师有些地方读错了!”这名学生一说,其他同学纷纷附和,笔者的朗读“错误”引来了学生的围攻。针对学生的围攻,笔者很自信地说:“我没有读错。”

这时,一名学生站起来说:“有,‘大江东去一句,老师把它读成了‘大江东流。”

学生一指出来,笔者就说:“哦!‘去与‘流都是动词,都写出了水的流动,在这里换一下,没有关系。”

这名学生反驳说:“怎么没关系呢?‘去,显得有力度,写出了长江水一去不复返的气势,显出一种壮美,用‘流字就没有这种气势了,给人一种‘小桥流水人家的感觉。老师,大江东去的‘去字,在这里绝对不能换成‘流字,就好像李煜的‘问君能有几多愁?恰似一江春水向东流中的‘流字绝对不能换成‘去字一样。”

这名学生刚说完,另一名学生又站起来说:“‘为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。古人写诗是很讲究炼字的。王安石的‘春风又绿江南岸,明月何时照我还!诗中的‘绿字用得巧妙,自古以来广为称道。但王安石最初用的不是‘绿字,王安石先后用了‘到‘过‘入‘满等十多个字,最后才选定这个“绿”字的。一个‘绿字既有动态美,又有视觉美,把整个江南生机勃勃、春意盎然的动人景象立体地呈现在了读者的面前。老师,我也觉得‘去字不能换成‘流字,这是由诗歌的感情基调与意境决定的。其实,苏轼整个这首词在选词炼字方面是很讲究的。如‘乱石穿空的‘穿字,‘凉涛拍岸的‘拍字,‘卷起千堆雪的‘卷字,都写出了江山的险峻与壮美。”

这两名学生一说完,笔者就有点招架不住了,笔者说:“哦,有道理,老师认错了。”

接着笔者又说:“我读的第一句诗就有错误,刚才同学们都更正了,我想后面应该没读错了吧?”

这时,又一名学生站起来说:“有!‘故垒西边,人道是,三国周郎赤壁一句,您把‘周郎读成了‘周瑜。”

学生一说完,笔者笑着说:“这算什么错误,‘周郎不就是‘周瑜,‘周瑜不就是‘周公瑾吗?”

学生马上反驳:“那可不一样,‘人道是,三国周郎赤壁(学生带有感情的摇头晃脑的读着这句),在这里用‘周郎比‘周瑜显得更有情调。”

笔者说:“为什么更有情调?”

学生说:“我们称呼刚刚结婚的男子为‘新郎,这个‘郎字让我想到周瑜是那样的年轻,英俊,潇洒,风流倜傥,一表人才。作者在这里不用‘周瑜而用‘周郎,更好地给我们展现出了一位‘千古风流人物,‘雄姿英发,羽扇纶巾的风度翩翩的儒将形象。”

学生说完,笔者说:“我真佩服同学们,你们能够发现老师这些错误,并且能够说出老师为什么错了,苏轼为什么是对的。但是,这首词中苏轼犯了一个错误卻是铁证如山的,不知你们发现没有?”

学生十分惊讶,停了一会儿,笔者接着说:“我查了一下史料,赤壁之战中周瑜34岁;而他与小乔结婚时年仅24岁。照此算来,赤壁之战发生时,周瑜与小乔已经结婚十年了。为什么作者还说是‘小乔初嫁呢?我认为苏轼在这里犯了一个明显的错误。我觉得要把‘小乔初嫁了改成‘小乔出嫁了,这样才符合情理。”

学生沉思,不一会儿,有学生举手说:“老师这样改,固然符合史实,但失去了文学的韵味。苏轼在这里不是写历史,他是文学创作,他在这里是为了表现人物。‘初嫁,即刚刚出嫁,他这么说主要是为了用刚刚出嫁的年轻貌美的小乔来衬托周瑜的丰姿潇洒、韶华似锦、年轻有为。苏轼总不能说,遥想公瑾当年,周瑜20岁了。这是写词,不是写历史啊!在这里,苏轼犯的是一个美丽的错误。”

学生慷慨激昂的陈词赢得了师生雷鸣般的掌声。笔者感到十分委屈,说:“苏轼总是对的,而我总是错的。”可学生更来劲了。

整堂课,笔者就是在这样的“错误”中进行的。这堂课,由教师讲的话语不多,与笔者过去采用串讲法炫耀自身才艺不同,这堂课,笔者的心思主要是花在学生身上。笔者只是紧紧抓住学生“好奇”的心理特点,给学生抛出一个接一个的“错误”,引导学生“纠错”,千方百计让学生在课堂上阅读、讨论、质疑、答疑,使学生产生浓厚的兴趣,自觉地加入到学习中。运用语文悬念教学法授课,课堂充满交响力。

(四)课堂充满共情力

共情力,就是师生在课堂教学中表现出来的一种生命激情。传统的“满堂灌”课堂教学,教师不苟言笑、一本正经,在教学过程中,支配、控制着学生,学生则唯唯诺诺,亦步亦趋,俯首帖耳,师生都不能表现自己的真情、不能表现自己的个性。师生沦为知识的奴隶,课堂没有生命活力、没有情感共鸣。语文悬念教学法理念下的课堂,既有知识线索,又有情趣线索。运用语文悬念教学法授课,千方百计唤起师生的生命个性,师生手舞足蹈地(身体自由)、浮想联翩地(精神自由)、兴趣盎然地(生命自由)共同演绎课堂教学,教师充满教学激情,学生充满学习激情,师生情感共鸣,课堂充满共情力。

2005年11月26日,著名语文教育专家、语文味教学流派创始人程少堂先生赴香港讲学,在香港香岛中学讲授《用优美的汉语描绘优美的人性:(诗经·子矜>欣赏》一课。上课伊始,程老师让学生以“风”组词,新颖地导人课文,把学生巧妙地带入到中国诗歌的鼻祖——诗经的意象中去。在完全陌生的师生的和谐、默契中,程老师施展自己一贯的幽默和博学的魅力,带领学生和听课教师一起朗读、品味、欣赏、创造。课堂的高潮是程老师要求学生根据自己的体会,创造性地给这首诗谱曲。香岛中学的学生充分展示了自己在中国语文方面的素养,有的借来《水调歌头》的曲子现场吟唱起来,有的结合流行的爱情曲吟唱,有的对诗歌中的句子进行创造加工,博得满堂喝彩。课堂教学过程中,师生和谐互动。

师:以前课本学过是吧?“蒹葭苍苍,白露为霜。所谓伊人,在水一方。”琼瑶写过一首歌,你们看过没有?琼瑶是中国台湾的作家。写过一个电影,后来拍成电视剧了。谁知道?

生:是《还珠格格》吗?

师:不是《还珠格格》。(生笑)《在水一方》啊!有没有同学知道那首歌?哪位同学给我们唱几句?

生:老师唱一下。

师:你们鼓鼓掌,我就来哼两句。(生笑)

(生热烈鼓掌)

(师唱)

在这里,教师放下了自己的架子,学生忘却了老师的威严,一起笑啊,唱啊,跳啊!手之舞之足之蹈之。执教者、学生与听众忘情投入,教学充满共情力。

(五)课堂充满娱乐感

丹尼尔·平克在他的《全新思维·决胜未来的6大能力》一书中指出:游戏、欢笑、愉悦的心情和幽默感有益于身心健康和事业发展。因此,他主张,无论工作还是生活,不仅要严肃,还要有娱乐感。语文课堂教学也同样要充满娱乐感。调查表明,学生喜欢幽默和充满娱乐感的老师,喜欢幽默和充满娱乐感的课堂。语文悬念教学法理念下的课堂教学就是一个快乐学习语文的课堂。在这样的课堂里,学生在一种自然而舒适的情境中开展学习,教师的讲解流畅自如、绘声绘色、幽默风趣,把学生带人一种自由、轻松、愉快、美妙的学习氛围之中。这样的课堂成为学生今天向往的地方、毕业后十分留恋的地方,同时也是终身值得回味的地方。课堂充满娱乐感。

现在,我们的语文教学,普遍缺乏娱乐感。古诗文教学更是如此。古诗文教学,要么就是教师串讲,教师一字一句地翻译,讲得太死;要么就是教师天马行空,不注重字词落实,讲得太活。要讲好古诗文,既要让字词得到落实,又要让课堂充满娱乐感,让学生喜欢你的课堂,参与到你的课堂,的确不易,笔者认为必须做到“思趣活来”。思:就是教师上课,要有思想,能引起学生的思考,能培养学生良好的思维能力。趣,就是教师上课,要有趣味,要有娱乐感,要能引起学生的兴趣,要能激发起学生的学习动力。活,就是教师讲课要灵活,要能使学生活跃,要教给学生学习方法。来,就是教师讲课要来劲,要全身心投入,要促进师生交往,培养学生交流合作的习惯。总之,古诗文教学要充满娱乐感,就必须要做到思趣活来。屈原的《离骚》,是最难讲的,如果教师采用串讲法一句一句讲,学生肯定没兴趣;如果让学生自己去看,学生更没兴趣。一般很少有教师拿《离骚》上公开课。笔者却用《离骚》多次讲公开课,而且还把《离骚》讲得思趣活来。其中,有一个采用道具法来激活学生学习兴趣的片段。上课伊始,笔者拿着四样道具走进教室——两块手帕、两把宝剑、两枝画眉笔和两个高高的帽子。学生看到笔者拿的这四样东西十分好奇、吃惊。笔者说:“《离骚》这首诗歌很难读,但是,教材上有很详细的注释。请同学们对着注释,认读《离骚》,在读的过程中,这四样道具可以根据《离骚》中的句子意思用得到。请同学们仔细揣摩,看哪个句子可以用到手帕,哪个句子可以用到宝剑,哪个句子可以用到画眉笔,哪个句子可以用到帽子。”学生听了笔者这个教学创意后,觉得十分新奇有趣,他们仔细研读《离骚》,大约过了8分钟后,笔者叫一名学生读《离骚》,两名学生上台拿着道具表演。“长太息以掩涕兮”,当学生读到这一句时,两位学生都拿起了手帕,但其中一名学生往鼻子上抹,一名学生则往眼睛上抹。“众女嫉余之蛾眉兮”,当学生读到这一句诗时,两位学生都拿起了画眉笔往眉毛上画。“伏清白以死直兮”,当学生读到这一句诗时,一名学生拿起了宝剑往脖子上一抹,另一位没动。“进不入以离尤兮,退将复修吾初服”,当学生读到这两句诗时,抹脖子的学生拿起了帽子往头上一戴,另一个还是没动。“高余冠之岌岌兮,长余佩之陆离”,当学生读到这两句诗时,台上那个没动的学生戴起了帽子,佩上了宝剑。台下的学生边看表演,边听朗读,忍俊不禁。生读完后,笔者请学生来评判,看两位学生哪个表演更准确。

以“长太息以掩涕兮”一句为例,学生说,往眼睛上抹的同学正确。学生认为,往鼻子上抹的同学,把“涕”字,理解成现在“鼻涕”的意思了。这个“涕”应该是古今异义字,是“眼泪”的意思。接着学生举了陈子昂的《登幽州台歌》“独怆然而涕下”的“涕”为例,也是“流泪”的意思。

这个教学设计,让学生真正参与了教学,使学生对诗句理解印象深刻,同时又充满趣味性、充满娱乐感。为进一步让学生理解诗句,接下来,笔者又让学生把《离骚》改成五言诗,甚至四言诗。

將“长太息以掩涕兮”改成五言诗“长太息掩涕”,甚至变成四言诗“太息掩涕”。要做到这一点,学生必须仔细研读诗歌每一句每个字,才能做到,学生对这个充满挑战性的教学环节也是觉得既有趣又来劲。后面笔者还用了好几个方法,让整个《离骚》教学妙趣横生,思趣活来,课堂充满娱乐感。

(六)课堂充满文化感

有两则幽默,可以看出不同的民族性格与心态。

其一:据说国际联盟曾在数十年前以“大象”为题悬赏征文。

英国人写的是《英国统治下非洲的猎象事业》,见其殖民主义者的扩张性;

法国人写的是《大象的情爱》,见其爱情至上的主导思想;

德国人写的是《大象的思维》,见其长于思辨性的特点;

俄国人写的是《俄罗斯之象——世界之最》,见其强烈的民族自主性;

波兰人写的是《波兰的主权与象的关系》,见其突出的民主性;

美国人写的是《象与驴之战》,“象”为共和党的象征,“驴”为民主党的象征,见其明显的竞争性;

意大利人写《象啊,象啊……》,见其开放的浪漫性;

中国人写的是《象群的“伦理纲常”》,见其深刻的文化道德性。

其二:一幢各族杂居的大楼失火,各族人的态度怎样呢?犹太人首先抢钱袋,重金钱;法国人立即抢救情人,重情爱;中国人则奋不顾身地寻觅老母亲,重孝亲。

从这两则幽默中可以看出,中国人重视文化道德修养,有人认为,中国文化以“尊祖宗、重人伦、崇道德、尚礼义”为特征,这话不无道理。而且在笔者看来,这些优秀传统文化,更是积淀在我们的古诗文中。所谓“文以载道”“文以显道”“文以明道”“文以贯道”是也,因此,在教学中就必须做到文道统一。

新课程有教学的三维目标:知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观。意在告诉我们:教学,既要注重知识与技能、过程与方法,还要注意情感态度与价值观的教育,说到底,就是既要教书,还要育人,在教学过程中,还要有人生观、价值观、文化方面的推送。

著名特级教师程紅兵老师在《教师的文化自觉决定了课改的成功》的报告中指出:文化赋予一切活动以生命和意义,文化的缺失就意味着生命的贬值与枯萎。教育就是文化的传承,课程改革就是要更好地实现文化的传承。真正意义上的教育实际上就是一个文化过程。教育一旦失去文化,所剩的只是知识的位移、技能的训练和应试的准备。这些话精辟地警示我们:语文教学不能缺失文化。语文课堂教学最终的落脚点应该是文化的传承与反思。

语文悬念教学法,借鉴了著名语文教育专家程少堂老师创立的“语文味”,在教学内容上,对文本从语言、文章、文学、文化四个维度进行立体扫描,并且从文化的角度进行价值推送,使语文教学充满文化感。

如笔者教授陶渊明的《桃花源记》时,采用悬念教学法,从语言、文章、文学、文化四个维度展开:

初读课文,采用倒叙追问法设置悬念,从语言角度探究文本语义之丰。

再读课文,采用补叙内容法设置悬念,从文章角度体会文本构思之妙。

三读课文,采用添加虚词法设置悬念,从文学角度品味文本意境之美。

四读课文,采用花样朗读法设置悬念,从文化角度享受文本文化之精。

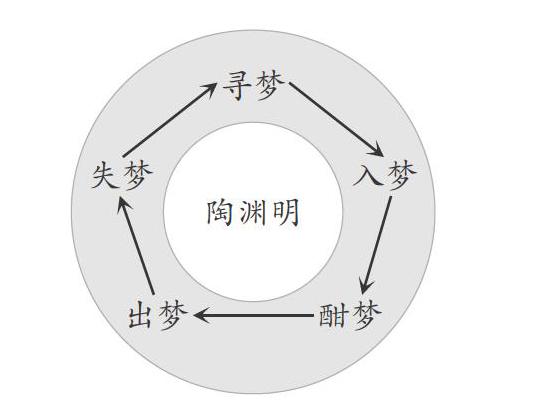

在课堂结尾的最后5分钟,笔者集中进行了价值推送。

笔者说,《桃花源记》,从文化角度来看,体现了陶渊明的文化理想。陶渊明的文化理想是大同世界:

人与大自然和谐:芳草鲜美,落英缤纷;

人与人之间和谐:阡陌交通,鸡犬相闻;

人与自身的和谐:黄发垂髫,怡然自乐。

文中的渔人,是陶渊明,他做了一个中国梦:

寻梦(缘溪行,忘路之远近)

入梦(便舍船,从口入)

酣梦(余人各复延至其家,皆出酒食)

出梦(既出,得其船)

失梦(遂迷,不复得路)

寻梦(欣然规往。未果,后遂无问津者)

陶渊明的文化理想,在那个时代,无法实现,而在新时代,被中国共产党人批判继承,习近平总书记提出中国梦,现在已初步实现。

接下来,让学生美读课文:(教师出示经过艺术化处理的《桃花源记》一文幻灯)。

(单读)晋太元中,武陵人捕鱼为业。缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林.

夹岸数百步。

中无杂树,

芳草鲜美,

(齐读)落英缤纷。

落英缤纷。

落英缤纷。

(单读)渔人甚异之。复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

(齐读)啊!土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

阡陌交通,鸡犬相闻。

阡陌交通,鸡犬相闻。

(单读)其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

(齐读)怡然自乐。

怡然自乐。

怡然自乐。

学生按照教师要求美读文本,感情真挚,波澜起伏,将课堂教学气氛推向高潮。学生的情感得到了升华,这样的课堂充满文化感、意义感。

总之,运用语文悬念教学法授课,课堂教学具有设计感、故事力、交响力、共情力、娱乐感、文化感等六个方面的个性特征。

罗曼·罗兰在《约翰·克利斯朵夫》中说过:“大多数人在二十岁或三十岁就死了,他们变成了自己的影子,往后的生命只是不断地一天天复制自己。”依笔者看,许多教师的教育教学,尤其是古诗文教学即如此,无论世界如何变化,教材如何更新,学生如何更迭,却依然是涛声依旧,“任你白云苍狗,我自岿然不动”。

笔者不愿意做这样一个“岿然不动”的人。笔者将继续探索完善语文悬念教学法,让自己的教育教学在内容上更有深度、更有高度、更有厚度;在教学形式上,更有生气、更有活力、更有波澜、更有悬念、更招学生喜欢。

语文教学需要糖衣炮弹,我们要给语文教学包上一层甜甜的糖衣,让学生喜欢这枚包着糖衣的炮弹。