借力微课成就初中化学高效课堂

班桂梅

【摘要】信息技术的飞速发展以及在教育领域的普遍应用,让初中化学课堂出现了新型教学方式——微课。微课以其使用灵活、短小精悍、符合认识、重点突出、制作简单等特点,不仅拓宽了初中化学课堂之路,而且激发了学生的学习兴趣,优化了课堂教学设计,巩固了学生的化学知识,成就了初中化学高效课堂。

【关键词】初中化学;微课;高效课堂

随着互联网科技及信息技术的飞速发展,互联网科技、信息技术与课堂教学三者深度融合产生了一种新型课程资源——微课。微课就是运用互联网技术、信息技术制作的以短小视频(5-10分钟)为核心的教学课件,是对教学知识中某个知识点的简化突出和直观展示,它以使用灵活、短小精悍、符合认识、重点突出、制作简单等特点迅速得到了广大教师和学生的欢迎和认可。在初中化学教学中,微课可以将教学内容、实验过程、难题解析以及拓展素材等以碎片化的形式转化为教学资源,让学生可以随时在课内、课外观看学习,不仅培养了学生的自主学习能力,提高了学生的思维能力,而且大大提高了初中化学课堂教学的效率。

“物质构成的奥秘”是人教版九年级上册第三单元的内容,这一单元是初中化学的核心教学内容,它给学生带来了全新的学习内容——微观世界。如果说九年级上册第一、第二单元让学生了解的是物质的性质、变化等宏观现象的话,那么“物质构成的奥秘”这一单元内容将带领学生走进他们以前或许从来没有认识或者知之甚少的微观世界,让学生了解物质的微观结构,建立“物质分类观”“微粒观”“元素观”“物质组成表示”等重要的基本化学观念;使学生学会从宏观和微观相结合的视角去观察、分析事物,提高学生在“宏观辨识”“微观探析”等方面的素养。在教学时,教师可以借助微课,让学生发现隐藏在宏观世界中的微观世界,从而揭示事物的本质和规律,实现初中化学课堂教学的高效性。

一、微课预习,引领学生自主学习

在以往的化学教学中,教师和学生都不太重视课程的预习环节,就算是有预习也只是对教材内容粗略地阅读,学生没有对课程进行思考。这样在很大程度上弱化了学生的自主学习能力,导致学生无法对课程内容深入理解和认知,大大影响了课堂教学的效果。针对这样的问题,教师可以借助微课为学生的预习指明方向,引导学生有针对性地进行思考,培养学生的自主学习能力。

例如,在进行第一课时“分子和原子”的教学前,教师可以制作简单明了、靠近学生认知最近发展区的微课,有步骤地引导学生进行自主预习,明确学生在预习环节要做什么、怎么做,从而提高学生的自主学习能力(如图1)。

通过微课呈现“导学任务单”,让学生在问题的指引下自主学习新课程,顺利完成课前知识点梳理和新旧知识的衔接。

二、微课引入,激发学生的兴趣

美国心理学家、教育学家本杰明·布鲁姆曾经说过:“学习的最大动力是对学习材料的兴趣。”[1]化学本身是一门比较枯燥而又难学的学科,学生在心理上会有些排斥,如果教师在课前阶段就运用新颖的微课来进行导入,一下子就能抓住学生的注意力,让学生在兴趣的驱动下主动参与,积极思考,那么课堂教学将会有一个好的开端,教学效率也会大大提高。

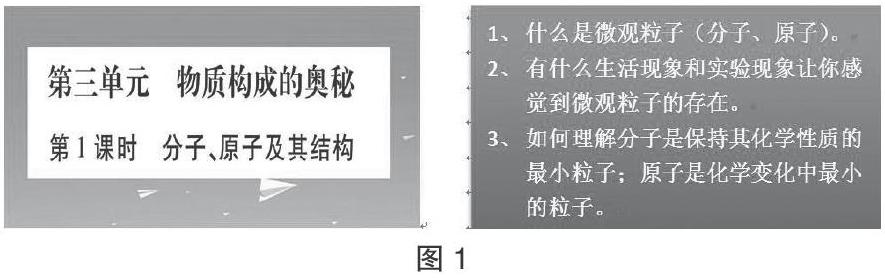

例如,在进行第一课时“分子和原子”的教学时,教师可以从有趣生活实际出发制作微课:①我们在打开醋的瓶盖时,就会有浓浓的醋味扑鼻而来,我们看到醋钻到我们的鼻子里来了吗?没有。那我们是怎样闻到这个醋味的呢?②湿衣服挂在阳光下总是比挂在阴凉处干得快些,夏天的衣服总是比冬天的衣服干得快些,这是为什么?③在医院里用于急救病人的氧气瓶明明只有40升,却可以把6000升的氧气压缩进去,这是为什么?学习了“分子和原子”的有关知识,就会找到答案(如图2)。

新颖的微课为学生创设出有趣的教学情境,激发出学生强烈的探索欲望和学习兴趣。在兴趣这个内驱力的引导下,学生积极参与、思考和探究,让化学课堂教学在充满激情的氛围中展开。

三、微课烘托,点亮课堂教学

本单元的学习重点是探索物质构成的奥秘,是引导学生认知一个用肉眼看不见、用手摸不着的微观世界,这一直都是化学教学的一个难点。在传统的化学教学中,教师只能通过口头讲解或者通过图片展示静态的微观世界,学生很难理解。借助微课视频,教师可以创设出3D动画的微观世界,让学生置身于逼真的情境中,从不同的维度观察物质的微观结构,把原本抽象的化学知识生动化、具体化和形象化,成为学生乐于接受、易于消化的学习内容,让学生对化学难点知识更容易吸收和内化。

例如,在进行“分子和原子”的教学时,学生很难通过文字去感受那些看不见、摸不着的分子、原子的存在,更难于理解微观粒子(分子、原子)的概念。因此,教师可以借助微课,将分子、原子真实、形象地展示在学生面前,帮助学生更好地理解分子、原子的概念,建立“微粒观”。比如教师运用微课视频展示分子、原子的存在:镜头首先展示生活中大块单质硅,镜头不断拉近,进入硅块,让学生看到一个个硅原子;然后移动硅原子,在硅的表面呈现出最小的汉字“中国”。这个微课视频说明了原子虽然很小很小,但是是真實存在的,并且可以被移动的物质。学生们看到这个微课视频后,都兴奋地欢呼起来,课堂教学因为有了微课的烘托,气氛变得非常热烈。

微课把看不见、摸不着的微观世界生动地呈现在学生面前,让学生感受到了分子、原子是真实存在的,是有生命力、有活动的。这样不仅促进了学生“微粒观”的建立,为今后形成“元素观”奠定了基础,而且有效地提高了初中化学课堂教学效率。

四、微课助力,丰富课堂实验

实验是化学学习的基础。著名化学家戴安邦说过:“化学实验教学是全面实施化学教育的一种最有效的形式。”[2]可见,化学实验在化学教学中占有中心地位,是化学教学的重要内容之一。但是,在化学教学过程中,因为有些实验操作过于复杂,初中生操作不了;有些实验存在一定的危险性,不利于操作;有些实验现象时间短暂,转瞬即逝,学生很难在短暂时间内观察到变化,获取到有用的信息,导致了许多化学实验学生无法进行实际操作。教师可以借助微课,让学生通过视频观看到这些实验的操作过程,丰富课堂实验教学的内容,提高化学课堂教学的效果。

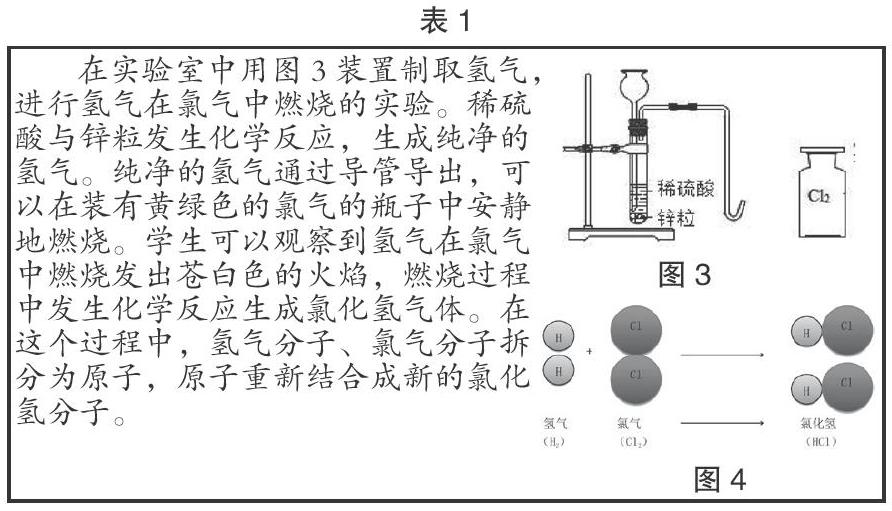

例如,在 “分子和原子”教学中有“氢气在氯气中燃烧生成氯化氢”的实验,因为氢气的燃烧具有一定的危险性,教师可以通过制作微课让学生观看实验过程(如表1)。

通过微课,学生看到了更丰富、更多样的化学实验,拓宽了眼界和思维,培养了正确的科研态度,提高了化学核心素养。

五、微课拓展,延伸学习的维度

微课的优势之一是具有灵活性,这一优势打破了课堂教学的局限,使学生可以不受时间、地点的限制,随时随地进行观看和学习,并且可以自主地选择自己需要的学习内容。这让化学教学的维度得到了延伸,使化学学习不局限于课堂40分钟,而是延伸到了课外。学生可以通过微课,在课外学习、巩固、消化课堂教学内容,进行课后拓展,补充课堂教学的不足,从而加深对化学知识的理解和认知,提高化学学习的效率,巩固课堂教学效果。

例如,在教学“分子和原子”一课时,教师可以制作各种相关的微课让学生课后观看。微课①:教师可以制作6000L氧气压缩放入40L钢瓶的过程的微课,让学生理解构成物质分子之间有间隙,气体容易压缩是因为间隙较大,液体、固体不易压缩是因为分子间的间隙比较小。微课②:通过研究冰与水的分子构成,让学生理解在冰融化为水的过程中,水分子构成没有发生变化,因此这个过程是物理变化。物理变化与化学变化的区别在于在变化过程中分子的构成是否发生变化。学生可以根据自己的需要选择微课学习,加深对课程内容的理解,实现化学学习的拓展和延伸。

微课是信息技术与教育改革深度融合的新产物。微课不仅打破了传统化学课堂教学古板的教学模式,而且凭借着它特有的优势,弥补课堂教学的不足,为课堂注入了新的活力,大大提高了化学课堂教学的效率。随着信息科技的不断更新,微课的功能也在不断被挖掘,推陈出新,它将会成为提高化学课堂教学效率的有效助燃剂。

【参考文献】

(英)麦克·格尔森.如何在课堂中使用布卢姆教育目标分类法[M].北京:中国青年出版社,2019.

刘茹.做好化学实验,优化课堂教学[J].考试周刊,2013(02):152-153.