《沿街驶过的运冰马车》中的主体三重性研究

杨真真,刘玉梅

(1.广西师范大学 外国语学院,广西 桂林 541006; 2.岭南师范学院 外国语学院,广东 湛江 524048)

一、引言

加拿大著名短篇小说家梅维斯·迦兰与艾丽丝·门罗、玛格丽特·阿特伍德并称为“加拿大文学的三驾马车”。被北美文学评论界誉为“加拿大人写过的最好的小说,像有待开掘的宝藏”[1]1。在创作中迦兰运用奇特的现代写作手法,将人物自己的回忆与其他人讲述的残缺不全的故事交织在一起,加强了烦躁不快又无可奈何的气氛。用旅途象征命运,将命运与社会、与人的心态相联系,引起读者深沉的沉思。[2]梅维斯·迦兰的短篇小说《沿街驶过的运冰马车》便是这种主题的代表作,该小说讲述了贪图享乐的弗雷泽夫妇痴迷于上层社会的奢华生活,从西方到东方,在世界各地辗转漂泊,生活过得穷困潦倒,仍无法跻身上流社会的行列,最后“暴富梦”破灭,姐姐露西尔家成为了他们暂时的“避风港”,兜兜转转只留下了一件早已过时的“巴黎世家”的礼服聊以自慰。迦兰通过对小说情节与主题的构思,把加拿大背景下主体的生存状况放到了需要反思的位置上。

二、弗洛伊德的人格理论与拉康三界理论的共性解读

弗洛伊德与拉康是精神分析学派的代表人物。20世纪20年代以后,弗洛伊德对他前期的理论作了修正,提出了人格结构学说,认为人格结构由本我、自我和超我三个层次构成。针对弗洛伊德的人格结构学说,雅克·拉康提出了关于“主体心理结构”的三种构成: 现实界、象征界和想象界,即用一种哲学化的方式进一步发展了弗洛伊德本我、自我、超我的人格结构。这两种理论的共性在于可从欲望、现实、理想三个角度出发对主体进行分析和解读。

弗洛伊德的“本我”是指原始的自己,包含了生存所需的基本欲望、冲动和生命力。本我是一切心理能量之源,按照“唯乐原则”行事,它不去理会社会道德和外在的行为规范,它唯一的要求就是内在和外在获得快乐,避免痛苦的存在。[3]187拉康三界理论中的“现实界”是一种原始的无序和无知,主体无以接近和支配的领域,它不是指客观现实界,而是指主观现实界,是欲望之源。[4]弗洛伊德的“本我”与拉康理论的第一个层面“现实界”强调的是主体最本质、最原始的状态,是主体欲望的本源。“自我”代表理性,按照“现实原则”活动,指自我的意识,是人类自我探寻的初衷。而一个婴儿刚生下来的时候是只有本我没有自我的,但是当他们有“我是谁”这种想法的时候,他们才开始成为一个“人”。在我们的生活中,自我是成立在本我和超我之上的。由本我产生各种想法,因为超我进行了限制,不能在生活中立刻得到想要的满足,需要在生活中去学习该怎样去满足需求,最后达到这种状态的就是所谓的自我。[5]拉康的“想象界”是在主体整体的历史基础上形成的。这种整体历史包括家族史,在儿童时期听到的有关远近祖先的故事,童年时代发生的各种事件,母亲的教诲等。总之就是整个文化环境中使个体形成其特点的一切,它是与象征界难以分开的。[6]所以,两个理论共性的第二个层面均强调现实对主体所造成的影响,强调现实的作用。弗洛伊德的“超我”代表社会道德准则,按“至善原则”活动,也称为理想化的自我,是从自我演变而来。从自我的层级上看,它属于最高级,包括一些超标准的自我苛责。在拉康三界中“象征界”指符号的世界,它是支配着个体生命活动规律的一种秩序,个体在其间通过语言同现有的文化体系相联系,同他人建立关系,并在此基础上“客体化”,即作为“主体”出现。[4]象征界在拉康的论题中就站到了超我的位置,两个理论共性的第三个层面强调通过标准约束自己成为最理想的主体。

表1 弗洛伊德人格结构理论与拉康三界理论的共性

三、《沿街驶过的运冰马车》中的主体三重性

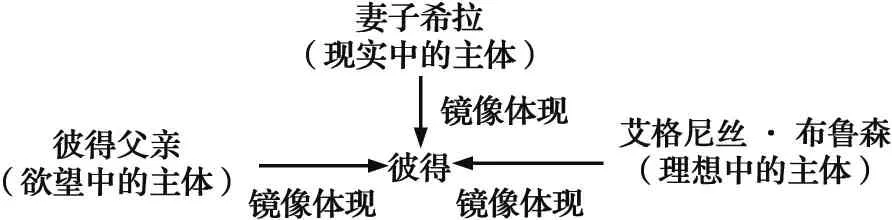

“镜中影像”是迦兰小说艺术创作的独特风格。迦兰笔下的镜中影像非常多,形式也多种多样,有窗户、太阳镜、化妆镜、穿衣镜、车后镜、书桌玻璃镜、哈哈镜、眼镜等。迦兰非常注重作品中对“镜”的运用,她曾说: “爱之镜。我可以写一本书论它们。不是只通过镜看到自己,更重要的是通过镜看到哲理,看到意象,看到不停运动的事物,看到永恒的事物。”(1)引自1965年 Fletcher Markle在CBC的访谈“Interview with Mavis Gallant”。迦兰通过艾格尼丝·布鲁森、彼得的妻子希拉、彼得的父亲三个不同的个体来展现在不同镜像影响下的彼得的完整主体形象,以此将加拿大人的身份问题上升到了文学层面。正如弗莱所说“身份问题主要是一个文化和想象力问题。就其对创造性想象力的影响而言,根本就不是一个‘加拿大’问题,而是一个区域问题”[7]。

(一)父亲——彼得欲望中的主体

弗洛伊德的“本我”指的是不受任何外部影响与投射的感觉,属于无意识部分。它是人的理性无法触及的黑暗深渊,它是一个混沌不清的欲望世界。[8]“弗雷泽”在加拿大是没落的贵族,这个家族的第一代是苏格兰移民,第二代、第三代是不争气的子女,到了彼得的父亲这一代已经把家产挥霍殆尽。面对债台高筑、穷困潦倒的境况,在“本我”的作用下,彼得的父亲把欲望无限化扩大,沉迷在“上流社会”的假象中寻欢作乐,用酒精和混乱的生活来麻痹自己以逃离现实的责任与痛苦,耳濡目染之下这种物欲横流的现实生活环境对年幼的彼得心理造成了巨大的影响与冲击。

图1 作品中的人物结构关系图

人是通过镜像来观察外界的,在主体与外界之间有一面隐形的“镜子”,然而所形成的“镜像”既可以被看成他人的形象,也可以是主体对他人的一种想象与幻想,而主体也在观看他人的过程中构建了自己。父亲欲望的无限化放大,致使父亲这个镜像在彼得的成长过程中产生了很大的影响。拉康的镜像阶段是指幼儿将映在镜中的自己成熟的整体形象理解为自己本身的阶段,但这个镜像并非自己之像。此时,自身还处在模糊、不完整的状态。主体在成长过程中会受到外界事物的强烈影响,会将他者的影像投射在镜面中,而这个他者影像通常是与主体最亲密的人——父母。[9]彼得将父亲作为自己的一面镜像,言行举止中都蕴藏着父亲的影子。成家后彼得一家入不敷出,夫妻二人没有稳定的工作和经济收入,但是他与妻子无论居住在巴黎还是日内瓦,都不加节制地参加各种不符合自己阶层身份的派对,拼尽全力融入格格不入的上流社会。在他们寒酸的公寓里穿着仅有的“巴黎世家”的礼服享受着夫妻二人的“烛光晚餐”。“他们过着理想中的婚姻生活,他们光是花钱,活在将来,而此后他们再也没有那么快活过。”[1]3这种本能的冲动和各种欲望的诱导,使这些本能的欲望并列存在着,它们寻求各种时机渗透到意识领域,从而寻求身心的满足,而这也正是父亲消极颓废的镜像在彼得身上的体现。彼得一家搬迁到日内瓦后,生活落魄,他并没有去努力工作帮家人摆脱生活的困境,反而用父亲对他说过的话来安慰自己: “‘没有什么动得了我们。’这句话彼得过去信,现在也信。因此他对自己的麻烦事并不太在意。”[1]7父亲所谓的“没有什么动得了我们”是为自己消极颓废的生活态度找到了一个心安理得的借口,这更是他们面对失败的一种麻木,是被欲望和懒惰的同化,这是父亲消极的生活态度在彼得身上的再一次体现,也是造成彼得本我欲望膨胀的源头。

(二)妻子希拉——彼得现实中的主体

弗洛伊德的“自我”是从本我中逐渐分化出来的,位于人格结构的中间层,其作用主要是调节本我与超我之间的矛盾,它一方面调节着本我,一方面又受制于超我。它遵循现实原则,以合理的方式来满足本我的要求。[10]希拉是彼得“自我”人格的象征,代表了男主人公彼得外化的一面。在作品中,迦兰多次提到彼得夫妇去参加上流阶层的聚会,同时也不止一次地写到彼得虽然与希拉一同前往聚会,但是他的内心其实是抗拒的。在日内瓦朋友的婚宴上,彼得的言谈举止与当时庄重的场合格格不入,这引起了大家的反感,希拉附身对他说: “彼得,亲爱的,站起来。皮特(2)“彼得”的昵称。,听着,每一个帮得上你的人都在这大厅里。你要是爱我,就站起来。”[1]3希拉用理性抑制住了彼得不得体行为的进一步恶化,用现实化的“自我”抑制了彼得“本我”更荒唐行为的发生。在“本我”人格的支配下,彼得与希拉产生了很多的欲望,但是在现实中很多情况下妻子希拉用“自我”压制了欲望化的“本我”,同时又受到“超我”的限制。当他们两个人参加狂欢派对之前“两人心里都清楚,他们害怕这场派对”[1]14。所以,当他们想要实现发财致富的梦想时,会在与上流阶层的交际中学习该怎样去实现这个目标。正是通过希拉的引导,彼得在成长的道路上不断地失败,又不断地坚持着。当彼得在化装舞会上看见艾格尼丝·布鲁森孤身一人时,他内心想:“如果没有希拉,我就同艾格尼丝一样了。”[1]17希拉作为彼得的引导者,引导彼得在现实中用理性约束自己的欲望,约束彼得不要像他父亲一样任由本我无限放大,让自己的人格在畸形的道路上越走越远,重蹈父亲的覆辙。

自我的机能是渴求本我冲动得以满足,而同时保护整个机体不受伤害。它所遵循的“现实原则”是为本我服务的。[3]389在迈克·伯利家的聚会结束后,在妻子希拉的“努力”下,彼得可以去锡兰那个工作机会跟树上兰花一样多的地方,于是弗雷泽一家踏上了能让他们发财致富的东方之旅。希拉通过自己的“性别优势”去帮助他们实现发财致富的梦想,是希拉充当了彼得的自我人格,代表了男主人公彼得最外化的一面,引导彼得在现实中约束自己,协助彼得完成了自我角色的建构。他们为了获得更好的生存条件,不断地辗转漂泊,从巴黎到日内瓦再到锡兰等地方,在此过程中彼得一直在不断地建构自己,为了融入到他们所追求的“上层社会”而不断地做出努力。其实迦兰在作品中构造的彼得这一形象影射了加拿大文学中的重要主题——幸存,在作品中迦兰“像其他加拿大作家一样表现了人物的受抑制以及求生存的状况”[11]。

(三) 艾格尼丝·布鲁森——彼得理想中的主体

镜像阶段不仅限于婴儿时期,而是永久性的。从拉康提出的三个阶段来解释儿童到成人的发展过程中可以看出,拉康强调的是导致主体形成的“看”的作用,其内核是他者目光和他者对我的反观。主体经历不同的“他者”,不断地看与被看,不断在认识与被认识、重塑与被重塑中依赖与他者的辩证关系,从而不断更新自己的镜像得以建构自我,自我便在无数的他者认同中得以展现。“我成为了真正的自己而必须舍弃自己本身,穿上他者的衣服。人们在这种自己成为自己的最初场面中抱定了这种自我矛盾的想法,即在他者中生存,在他者中体验自我。以诗人的眼光来看,那似乎是一条直线,即只能在他者中发现我。”[12]彼得渴望成为上流阶层中的一员,所以他通过参加上流阶层聚会的方式为自己寻找身份的认同感和归属感。用上层社会的行为规范要求自己,其实他的内心无时无刻不想逃离格格不入的聚会,只不过“自我”限制了“本我”的为所欲为,而又在“超我”的引导下使自己在他人眼中变得更加理想化。在迈克·伯利的聚会上,当玛奇·伯利请求彼得送喝醉的艾格尼丝·布鲁森回家的时候,“他转过身,仿佛被人推了一把。从某种程度上说,任何命令都是一种释放”[1]17。彼得渐渐地迷失了自己,被光怪陆离的环境所侵蚀,在“致富梦”的道路上丢失了最初的模样。直到他遇见了艾格尼丝·布鲁森,才发现原来他一直嫌弃的女同事才是他渴求的模样,是他理想化的镜像。所以在小说中,艾格尼丝作为彼得的另一面镜像也是彼得理想中的“超我”人格。

在外人看来彼得与艾格尼丝·布鲁森都是加拿大人,所以将他们安排在一起,事实上他们之间天差地别。艾格尼丝来自萨斯喀彻温省小镇上的一个大家庭,想通过自己的努力实现人生理想。在彼得面前她仿佛是一面镜子,通过艾格尼丝这面镜子彼得能够看见自己的内心,彼得相信艾格尼丝是被派来拯救他的。“你可以开始,但不要从头开始”[1]10,这其实是彼得理想化的自己劝诫现实中的自己重新扬起生活的风帆。当彼得在送喝醉酒的艾格尼丝回家的途中,彼得的心灵深处在诉说: “艾格尼丝,这是你所经历过的最好的事,它能让你理解,生活对我们当中的一些人来说是什么样子的。”[1]18这句话从表面上看是他想让艾格尼丝知道生活的真谛,实际上是彼得理想的自我在安慰被现实击垮了的自我,正如“梅维斯·迦兰作品中的人际关系一般都不令人满意,一些人被迫孤独地生活,真正的孤身一人或精神上的孤独。这样的情调带来的都是郁郁寡欢,人们没有想到生活会压垮这么多人”[13]233。

超我,也称为理想化的自我,是从自我演变而来,从自我的层级上看,它属于最高级,包括一些超标准的自我苛责。艾格尼丝向彼得讲述了运冰马车的故事,这暗含了想要得到自己梦寐以求的东西就必须付出比别人更多的努力,也讽刺了彼得的坐享其成和投机取巧的价值观。小说末尾描写了彼得进入了属于艾格尼丝的“夏日清晨”,但是这并不属于彼得。对于他来说,这只是精神领域理想化的期待和奢侈。而在现实生活中,唯一能够解决他们问题的还是金钱和地位。所以,艾格尼丝其实是彼得的一种理想化的主体形象,也是彼得永远都触摸不到的美好的一面。作品的结尾处迦兰写到艾格尼丝·布鲁森与彼得“他们失去了彼此”,艾格尼丝继续留在了她那美好的夏日清晨,彼得经历了人生的起起落落,依然扛着千疮百孔的躯体艰难前行,最终“抛弃”艾格尼丝去了东方的锡兰以实现自己的“财富梦”。实际上用两人的人生经历隐喻了在现实环境下为了求得生存,彼得理想中的主体人格向现实中的主体人格所做出的一种屈服与让步。梅维斯·迦兰把艾格尼丝和彼得之间的陌生程度作了一个比喻: “他们彼此间陌生得很,就好像‘加拿大人’要指什么就是什么,又或者一无所指。”加拿大人在外界看来缺乏存在感和归属感,他们想把“加拿大人”这个群体当作什么就是什么,这也体现了作家对加拿大文化以及加拿大人身份认同和归属感的思考。

“幸存”一直是加拿大文学中探讨的重要主题,作家梅维斯·迦兰通过彼得身份的三重性隐喻了加拿大人的生存困境和身份认同危机。在多元文化的加拿大,以彼得、希拉为代表的加拿大人在迷茫的同时,仍然在不断地探索属于他们自己的身份认同和归属感。这也传达出了梅维斯·迦兰的一种生存观: 即使生活千疮百孔,仍要在艰难中砥砺前行。这更是她对“幸存”主题的一种呼应与关注。

——拉康对《孟子》的误读?