PDCA循环质量控制模式在新生儿经外周静脉置入中心静脉导管中的效果分析

史欣欣

(蚌埠医学院第一附属医院,安徽 蚌埠 233000)

近年早产儿尤其是极低、超低出生体重儿出生率逐年增长。早产儿外周静脉壁薄且细小,穿刺难度极大,且留置时间短,故寻求一种能长期、稳定的置管途径,是新生儿重症监护室(NICU)护理问题的热点。经外周静脉置入中心静脉导管(PICC)是由外周静脉置入中心静脉的一种置管方法,是目前护士可单独完成的一种中心静脉置管术。PICC技术的发展为救治新生儿,尤其是极低、超低出生体重儿提供了一种新型静脉留置途径,能保证输液途径的通畅,为NICU的发展提供强有力的保障,是救治成功的关键。传统外周静脉需反复穿刺,给新生儿带来痛苦和创伤。陈丽莲等[1]研究发现,每例早产儿在一次住院期间,经历约(74.4±18.2)次疼痛性操作。国外研究表明,大量、频繁的疼痛刺激是引起早产儿认知、情感、运动障碍和社会适应不良等问题的重要因素之一[2-4]。PICC具有留置时间长、无需反复穿刺、不受输注液体渗透压限制等优点,且操作简便、感染率低,故在NICU应用广泛。PICC虽有以上优点,但也存在许多并发症,如静脉炎、导管阻塞、导管异位等。故寻求一种有效的护理方法,减少PICC并发症,降低非计划拔管率,延长留置时间,一直是NICU护理工作探讨的热点。本文就PDCA循环护理管理模式在PICC置管中的效果进行分析,旨在寻找有效护理措施降低PICC并发症。报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2017年1月—2019年1月收治并使用PICC置管术的86 例极低、超低出生体重儿作为研究对象。按照随机分配原则分为两组,每组43 例。对照组给予普通PICC置管后护理,观察组在对照组基础上,加用PDCA护理控制模式。对照组中男24 例,女19 例,胎龄(30.10±1.25) 周,体质量(1.05±0.33) kg;观察组中男23 例,女20 例,胎龄(29.80±1.22)周,体质量(1.03±0.38) kg。两组患儿基本资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。以上实验经本院医学伦理委员会审查通过,患儿家长签署知情同意书。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:极低、超低出生体重儿,预计住院时间超过2周,病情重者;吃奶差或需禁食者,需长期静脉输注氨基酸、脂肪乳等高渗液体者;家长同意使用PICC置管术且自愿选择不同护理方案者。排除标准:经口能够满足每天热卡量,无须输注高渗液体者;家长拒绝使用PICC术或PDCA护理方案者;因病情危重死亡患儿或中途自动出院患儿;严重水肿者。

1.3 护理方法

1.3.1 对照组

采用常规PICC术后护理措施。患儿均由已取得PICC置管证书且经验丰富的护士进行置管。置管全过程严格按照2011年美国静脉输液护理学会(INS)编写的《输液治疗护理实践标准》进行。置管后拍床边胸片确保导管尖端位于上腔静脉与右心房交界处,并给予常规护理干预。

1.3.2 观察组

观察组在对照组基础上给予PDCA护理干预措施,具体操作如下。第一,计划(P):认真分析患儿病史资料,讨论置管的风险大小,分析并选择外周静脉途径(腋静脉、大隐静脉、颈外静脉等),测量需置管长度。根据患儿病情、体质量、出生情况等,制订个体化护理计划,包括PICC置管计划、置管前后生命体征监测、置管后护理注意事项等,并要求参与术后护理人员措施实施切实到位。第二,执行(D):置管过程中,尽量减少对患儿的搬动及反复穿刺等刺激,可给予静脉注射苯巴比妥镇静或安抚奶嘴非营养性吸吮(NNS),力争1次穿刺成功。穿刺过程中通过心电监护密切观察患儿心率、心律、呼吸及经皮氧饱和度,如有心率明显加快或下降、心律不齐、氧饱和度下降等,立即停止操作,并检查操作的规范性。完成穿刺后,根据胸部X线确保导管尖端位置准确,导管通畅,再予以固定。在暖箱显眼位置标注PICC标识,注意保护导管,避免因护理操作导致其移位。由经科室培训的N2级以上护士作为床位护士,交接班前进行导管功能评估,在PICC记录单上详细记录导管外露刻度、穿刺肢体与对侧肢体臂周径或大腿周径,如有变化及时调整导管深度。每天冲管4次,前3次使用生理盐水,夜间使用稀释肝素冲管,防止堵管。置管成功后48 h更换透明敷贴,以后每周更换1次,如有敷膜潮湿、渗血等及时更换。第三,检查(C)。定期检查护理措施实施情况,包括置管期间无菌原则实施情况、敷贴更换情况、PICC并发症处理情况等,遇到问题及时向质控小组反映。第四,处理(A)。对护理流程进行客观评价,分析、总结护理过程中出现的问题,每周科室会讨论、总结,分享经验及教训,进一步提出更加合理的护理方案,再进入下一个PDCA循环。

1.4 观察指标

比较两组患儿非计划拔管率、置管留置时间、家长满意度等。非计划拔管率越低、导管留置时间越长,说明护理措施越有效。家长满意度评分满分100分,得分越高,家长满意度越高。

1.5 统计学方法

2 结 果

2.1 两组患儿非计划拔管情况比较

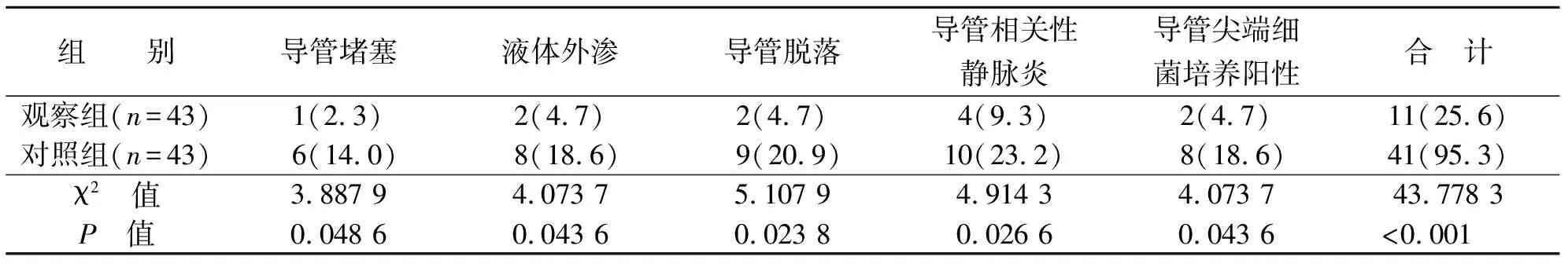

观察组患儿非计划拔管率(25.6%)明显低于对照组(95.3%),差异有统计学意义(P<0.05)(见表1)。

表1 两组患儿非计划拔管情况比较 例(%)

2.2 两组患儿导管留置时间与家长满意度评分比较

观察组PICC导管留置时间明显长于对照组,且家长对护理满意度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(见表2)。

表2 两组患儿导管留置时间与家长满意度评分比较

3 讨 论

极低、超低出生体重儿因胎龄小、体质量轻、各个器官发育不完善,尤其是胃肠功能低下,其出生后早期大部分达不到完全肠内营养。因此,当存在严重感染或存在新生儿呼吸窘迫综合征时,只能完全依赖静脉营养。因外周静脉存在许多局限性,包括不能输注脂肪乳、氨基酸等高渗液,而PICC具有保留时间长、耐高渗液等优点,且能避免频繁静脉穿刺对早产儿的刺激,因此在NICU中广泛应用。

虽然PICC具有很多优点,但因其尖端必须位于上腔静脉和右心房交界处,若出现位移、堵塞等情况,轻者影响药物使用,重者可能危及患儿生命。结合既往NICU临床护理实践及文献资料发现,PICC护理不当时会引起导管堵塞、脱落、移位、静脉炎等并发症,因此寻求一种有效的护理模式,有效解决PICC的上述缺点[5-6],对极低、超低出生体重儿的护理有重要意义。

PDCA循环护理管理模式是一种新兴的护理方法。研究发现,将其应用于PICC置管后护理效果明显[7-8]。本文观察组患儿非计划拔管率明显低于对照组,PICC导管留置时间明显长于对照组,且家长对护理满意度评分高于对照组,与上述研究结果一致。PDCA将整个护理过程分为计划、执行、检查、处理四个步骤。由责任护士根据患儿病史、临床表现等制订详细、周密的护理方案。由专人确保整个护理过程落实到位,遇到问题及时解决。每周在固定时间讨论、总结出现的问题与不足,制订整改方案,从而延长PICC使用时间,降低并发症。

综上所述,PDCA循环护理干预可延长PICC导管留置时间,明显减少堵塞、异位、静脉炎、血行感染等,且可提高护理满意度。