儿童临床实践指南发展现状

袁加俊,董 斌,周 敏,仇晓春,赵列宾*

(1. 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心医务部,上海 200127;2. 上海交通大学医学院图书馆,上海 200025)

1 总概论

20世纪80年代,全球卫生保健系统面临着医疗服务手段日益多样化、复杂化,卫生服务需求不断增加,医药费用直线攀升,卫生资源利用不平等,不同地区、医疗机构、医务人员的服务存在巨大差异等诸多问题,迫使世界各国采取一系列措施进行调整与改革。在此背景下,临床实践指南(Clinical Practice Guidelines,CPGs,以下简称指南)的开发与应用被提上日程[1-2]。经过20多年的发展,指南的数量不断增加,截至2016年7月,全球最大的国际指南数据库(International Guideline Library,IGN)已收录6 100多部来自世界各地不同组织制订的多个语种的指南[3]。我国于上世纪90年代初引进国外指南[4],但由于各学科撰写者对指南理解的不同,导致我国的指南在制订过程和最终版本形式上存在很大差异。相比于成人,我国儿童指南起步更晚,开发面更窄,量更少,发展速度明显滞后[5]。本文采用文献研究的方法,研究我国儿童指南的发展历程和现状,为我国儿童指南的规范开发、循证制订、评价更新和应用推广提供政策建议。

2 资料与方法

2.1 资料来源计算机检索中国知网(CNKI,1979.1—2018.4),万方数据库(不限—2018.4)。检索词及检索策略:儿童、婴儿、小儿、新生儿、早产儿、未成年、学龄前合并指南、规范。

2.2 纳入与排除标准纳入公开发表的儿童指南,指南制订相关会议纪要。文种限中文。排除直接翻译的国外指南、重复收录的指南、指南解读。指南筛选由两名评价人员独立完成并交叉核对,如有异议通过第三人裁定。

2.3 研究方法描述性分析最终纳入指南的名称、发表年份、发表机构、制订方法、疾病覆盖类型。针对指南发表年份、发表机构、覆盖疾病类型进行统计图描述。

3 现状分析

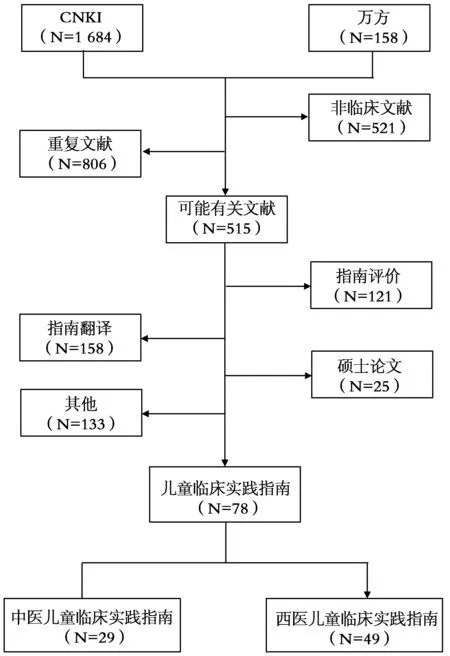

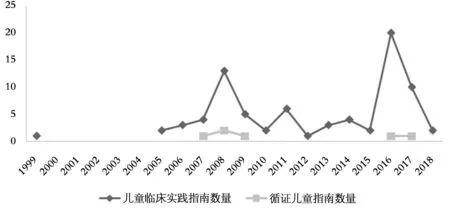

3.1 国内儿童指南的发表现状共检索到1 842篇已正式发表的指南中文文献报道。按纳入与排除标准,最终入选78部符合要求的儿童指南文献(检索流程见图1),包括29部中医指南,49部西医指南。其中,循证指南数量较少,仅有6部。从指南发表年份看,我国儿童指南从2005年开始逐渐增长,在2016年达到近年来的高峰,共发布20 部儿童指南(图2)。

图1 文献检索流程

图2 国内期刊发表的(循证)儿童指南数量

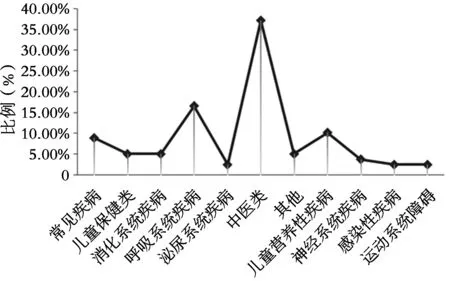

3.2 国内儿童指南的疾病覆盖范围现状在疾病覆盖方面,排名前三位的疾病占指南总数的64.10%,依次为:中医类指南、呼吸系统疾病、营养类疾病(图3)。无儿童罕见病、儿童循环系统疾病和儿童生殖系统疾病等相关指南。

图3 国内儿童指南覆盖疾病类型百分比

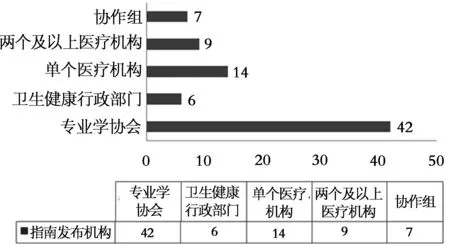

3.3 国内儿童指南的制订机构现状在制订机构方面,由各级卫生健康行政部门组织制订的CPGs占7.7%,由中华医学会儿科学分会和中国医师协会儿科学分会所属的专业学组组织制订的CPGs占53.85%,以及由各种专业协作组组织制订的CPGs占9.0%,单中心组织制订的CPGs占17.94%,详见图4。

图4 国内儿童指南发表机构情况

3.4 国内儿童指南的制订过程及应用现状在制订过程方面,89.74%的指南中未提及,无法了解其制订过程的产生办法;44.87%的指南通过研讨会和专家共识的方法产生的;29.49%的指南是通过文献检索和专家论证的方法产生的;16.67%的指南是基于专家共识讨论出来的。在指南应用层面,目前尚无针对指南制订过程、指南应用范围及相关人员的培训指南。

4 思 考

CPGs是临床实践和国家卫生政策的重要组成部分[6]。作为最常用的指导性文件,CPGs促进卫生服务公平性,节省卫生支出[6]。因此,结合我国儿童CPGs的发展现状和CPGs的国际经验,提出如下建议。

4.1 规范指南制订机构 遵循指南制订过程 提升指南整体质量指南制订机构杂乱、分散的现状直接影响我国CPGs的发展。根据指南制订机构的国际经验,指南应由权威学术组织制订,包括以政府部门为名的指南也是委托相关权威学术组织承担具体制订工作。以美国为例,儿童指南及其相关文件均是由美国儿科学分会发布或认可。数据显示,2008年,美国儿科学会所属的132个委员共制订指南54份,其中31份为正式指南,其余23份指南得到美国儿科学分会的认可[7]。此外,英国、加拿大、澳大利亚、芬兰等[8]国家均不同程度地建立指南开发机构来发展指南,为解决本国卫生保健难题做出贡献。

在指南制订过程中,由于我国指南的开发机构和医务工作者对指南的理解和认识程度的不同,使得大部分指南在开发和制订过程中严谨性和规范性欠佳,甚至给出相悖的结论,致使我国儿童指南的质量良莠不齐。根据国际经验,制订一部高质量、具有临床实践指导价值的指南前提条件是需要严格遵循指南的制订过程。美国医学科学院提出制订指南应遵循六大原则[9]:①应基于当前可获得证据的系统评价;②制订小组应由多学科的专家代表组成;③应考虑患者的偏好;④制订过程应清晰、透明、最大程度减少偏倚和利益冲突;⑤应详细阐述干预措施与健康结局之间的关系,并对证据的质量和推荐强度进行分级;⑥应及时对指南进行更新。

因此,儿童指南的逐步发展应在规范指南制订机构的前提条件下,参照国际指南制订权威组织,如以制订和发布指南的权威组织NICE的指南制订程序[10]为参考依据,构建符合我国国情的、行之有效的行业规范和实施路径,进一步规范指南的制订过程,以提升指南的严谨性,改善我国儿童指南良莠不齐的质量现状。

4.2 开发指南注册平台 建立指南评审制度 引导制订临床亟需的“中国指南”由结果可知,目前我国儿童指南集中在儿童呼吸系统疾病、消化系统疾病和常见疾病上,指南制订组织和专业学者在指南选题上存在重复扎堆的现象。对于神经系统疾病、循环系统疾病、血液肿瘤等罕见疾病的指南屈指可数。因此,有关权威学术组织应对已发表的国内儿童指南进行梳理,分门别类,结合我国儿童疾病谱及常见病、重点关注疾病,进一步引导儿童临床指南的选题工作。借鉴国外经验,如2014年建立的国际实践指南注册平台,尝试在全国范围内推广实施指南注册制度,增加指南制订的透明性,确保指南提供的推荐意见科学、可信和及时更新[11]。同时,指南的更新和评审工作也是重中之重,研究显示,大多数已制订的指南未详细描述更新时间和方法。随着临床新技术、新疗法的层出不穷,指南必须根据新出现的证据及时更新。欧洲理事会、澳大利亚全国卫生与医学研究委员会、英国国立卫生与临床研究院的指南制订手册中明确规定指南需要定期更新[5]。因此,国家卫生健康行政部门应委托相关权威学术组织,开发指南注册平台,并成立类似于WHO指南评审委员会[12]的评审组织,通过建立指南注册评审制度,引导指南选题,定期开展指南评审工作,实现对指南质量的全面控制。

4.3 建立指南应用平台 借助外部力量 加强儿童指南的应用和普及指南的转化和应用作为知识转化的关键环节,涉及因素多,交错繁杂,需探索行之有效的实践模式[13]。在儿童领域,同样如此。必须依靠外部力量推动指南的推广和应用[14]。一是通过建立专门的指南应用平台,实现医务人员便携获取的可能。以美国指南中心(National Guideline Cleaning House,NGC)为例,该平台免费提供多达上千部高质量的指南,供指南使用者查找和下载[15]。澳大利亚全国卫生与医学研究委员会(National Health and Medical Research Council of Australia,NHMRC) 的指南手册中重点介绍推广和宣传指南的方法[16]:①在研讨会和互联网上公布指南的概要;②在指南的开发阶段、咨询指南使用者的意见;③使用地方或国家的媒体宣传指南制订过程;④使用专业期刊宣传指南;⑤在相关专业的教育过程中普及指南;⑥将指南推荐意见使用列入医疗质量的考核中;⑦提供指南依从性的反馈意见。因此,结合前述内容,国家卫生健康行政部门可以委托第三方机构建立专门的指南注册和应用平台,实现指南获取的便携性。并借助外部力量(专业学组;互联网等新兴媒体上宣传指南;本科教育、继续教育、执业医师考试和住院医师规范化培训中普及指南;医疗指南考核中纳入指南推荐意见评审栏目等),进一步加强儿童指南的宣传和推广。

综上所述,现阶段,我国儿童指南整体仍面临着发展速度缓慢,制订机构杂乱,制订过程随意,选题扎堆,质量良莠不齐以及缺少规范化推动的困难。结合儿童临床实践指南的现状,从近期、中期、长期发展规划来看,可以从以下几个阶段进行重点推进和发展:近期,建议卫生健康行政部门充分发挥致力于指南制订、评价和推广的专业学术组织和团体的专业优势和引领作用,配合儿科亚专业的行业组织规范化开展指南的制订、评价、应用和推广工作。同时,委托开发专业的指南注册和应用平台,制定注册和评审制度,规范循证过程,努力提升指南的数量和质量;中期规划来看,应该将临床实践中的指南应用纳入到医疗机构的质控要求中去,将临床诊疗的规范性嵌入到日常的诊疗中,逐步提高临床实践指南的规范使用率和应用水平;长期规划来看,应该开发海量级儿科临床规范与指南数据库,构建标准临床路径,推动我国儿童临床实践指南的高质量发展。