自媒体使用与高校大学生的社会参与

——基于安徽省四所高校的问卷调查

张 朋

(安徽大学 新闻传播学院,安徽 合肥230601)

一、研究背景

社会参与主要指的是公民对社会公共事务的意见表达和行动参与。公民的社会参与建立在社会信息的沟通、共享基础之上,而传媒体制、媒介形态演变等与公民的社会参与显然有着密切关系。在人人都是传播主体的自媒体时代,社会信息传播的速度、频度以及人们借以沟通共享,并作用于社会动员等,均发生了值得重视的变化。当代大学生无疑是自媒体使用最为充分的群体,探析自媒体使用与大学生社会参与之间关系有必要。据中国互联网络信息中心的数据,自2013 年起国内青少年互联网普及率一直保持了较高增速。[1]2018年8月发布的《第42次中国互联网络发展状况统计报告》指出,职业结构上“中国网民中学生群体最多,占比达24.8%”;年龄结构上“20—29 岁年龄段的网民占比最高,达27.9%”[2]。同时,大学生属自媒体的活跃用户。按照一般理解,“自媒体”(We Media)主要是指普通人运用自媒体平台参与到广义的新闻制作和传播中;中国自媒体平台涉及新浪微博、腾讯微博等微博平台;微信平台;土豆网、优酷网等播客和视频分享平台等。据《2015 年中国青少年上网行为研究报告》,大学生是使用微博的主要群体,其使用率达到61.9%[1];而微信是包括大学生在内各类群体广泛使用的自媒体应用,2017 年企鹅智酷公布数据称,微信的月活跃用户达8.89亿。由此而论,当代大学生作为自媒体使用最为充分的群体,同时也是未来中国社会建设和政治生活的重要实践主体,其社会参与行为与自媒体使用有何关联?自媒体情景下大学生对社会参与的认知、态度、行动方式等有何特征?对此类问题探索是本研究的主旨。

关于大学生自媒体使用与其社会参与之间互动关系研究,近年来相关研究涉及三个层面:其一,将自媒体作为媒介背景,以思辨的方式探讨新媒介环境下大学生思想教育、媒介素养等问题。论者指出,热衷于新媒体的主要是“一批具有一定文化基础和崇尚进步、紧跟现代文明的当代知识青年”,其对“当代年轻人文化价值观的形成,影响力是巨大的”[3]。而自媒体场域中的话语表达,具有“新的结构特征:扁平化的权力结构、隐蔽的大众文化表现形式以及核聚变效应”,应注意自媒体语境下青年话语的主流意识形态引导等等。[4]

其二,运用问卷调查、焦点小组访谈等方法,以实证数据方式呈现大学生自媒体使用状况。研究者结合定量、定性研究方法对大学生日常生活场景中的新媒体使用情况做分析,指出新媒介的场景中潜移默化地“被娱乐化”,但又表现出较强的抵抗性与自主性。[5]也有研究者进行跨国对比研究,指出中、美大学生对社交网络使用有其不同的特征,须结合国情予以分析。[6]也有研究者对大学生自媒体使用动机、习惯等做分析,认为微博比单纯的社交类网站提供更多的即时信息,从而能够满足大学生信息获取、社交等多元化需求等等。[7]

其三,自媒体使用与大学生社会参与互动关系的研究。陈云松通过CGSS2006 数据分析指出“互联网的日常使用可以扩大城市中的非制度化政治参与”[8]。钟智锦等主要针对大学生在网络语境下的社会参与行为做研究,作者指出大学生能够利用互联网积极投身于社会公共事务,“大学生的网络参与行为对网下参与行为有着积极的影响”。[9]也有研究者专门针对大学生自媒体使用与其线上政治参与之间关系做实证分析,指出“大学生关注的微博类型、政治意识、性别和政治面貌都与大学生的微博政治参与行为有显著相关性;使用微博的时间和频率对大学生微博政治参与行为没有影响;政治意识是影响大学生微博政治参与行为的主要因素。”[10]此类研究与本研究直接相关。

概言之,有关自媒体使用与大学生社会参与行为的研究还属起步的阶段,尚缺乏系统探讨:第一,在研究概念上,多数研究者将互联网视作整体。自媒体当然是互联网媒体一种,但自媒体有独特性,即以个人为主体而获取信息、自我表达等,呈现更强烈主体性。第二,在研究领域上,多数研究者强调网络使用与大学生线上社会参与关系,而对于自媒体社会参与与现实世界中的社会参与之间的关系缺乏深入研讨,对于大学生人口统计变量、自媒体社会参与、现实世界中的社会参与三者之间的关系仍有深化研究可能。

二、研究设计

(一)研究问题与研究假设

本研究旨在一方面揭示自媒体所塑造的信息环境对大学生信息获取、社会交往等影响;另一方面探讨自媒体使用动机、自媒体社会参与与大学生现实世界中社会参与相互关系等。网络环境下公民社会参与研究已得到充分探讨。一般认为,网络环境下公民的社会参与涉及三种形态:一是关注式社会参与,即在网络主动搜索各类公共事务信息的行为;二是表达式社会参与,即通过网络发布新闻、发表评论等行为;三是行动式社会参与,既包括在网络平台上开展的行动,也包括在现实世界中的行动,如志愿者活动等。[11]以微博微信为代表的自媒体平台,其社会参与的主要形态亦如上述。

根据研究目的,本研究提出三个假设:

H1:大学生人口统计变量(性别、专业、年级、政治面貌)与大学生社会参与存在相关关系。

H2:大学生自媒体的使用动机、频率与其社会参与行为存在相关关系。

H3:大学生自媒体中的社会参与行为与现实世界中的社会参与行为存在相关关系。

(二)调查设计

本研究采取问卷调查的方法。课题组在2018年9 月—10 月进行问卷调查,以安徽省内安徽农业大学、合肥学院、新华学院、淮南师范学院四所高校全日制本科生为调查对象。课题组设计了《大学生自媒体使用与社会参与的调查问卷》。问卷由四个部分组成:一是个人基本信息;二是自媒体使用频率及动机;三是自媒体平台上的社会参与情况,涉及“在微博或微信上关注媒体机构的公众号”等7个测量条目;四是大学生在现实世界中的社会参与情况,涉及“加入学生社团”等12个测量条目。调查问卷中的测量条目,参考了潘忠党、钟智锦等人相关研究的量表,并将其用于微博微信的自媒体语境而有所取舍。[12-13]

调查共发出纸质和网络问卷1200 份,回收有效问卷1122 份,回收率达93.5%。其目标样本情况如下:(1)性别:男生465 人,占比41.44%;女生657 人,占比58.56%。(2)专业:文科477 人,占比42.51%;理工科645 人,占比57.49%。(3)年级:大一371人,占比33.07%;大二741人,占比66.04%;大三8 人,占比0.71%;大四2 人,占比0.18%。(4)政治面貌:群众27 人,占比2.41%;共青团员889人,占比79.23%;入党积极分子192 人,占比17.11%;中共党员14人,占比1.25%。

三、数据描述

(一)大学生自媒体平台的社会参与

量表中列出“在微博或微信上关注媒体机构的公众号”等7 个陈述句,按照“从不”“偶尔”“经常”态度递进的方式呈现。获得数据见表1。

表1 大学生运用微博、微信社会参与情况

对表1 数据进行信度和效度检验。发现量表信度较高,Cronbachα 系数为0.863。在效度检验中,原量表中条目“在微博或微信上关注媒体机构的公众号”的共同度低于0.4,其他均在0.4 以上。该条目删除后的总体效度KMO值为0.849,巴特球形值4475.521,自由度21,p 值0.000(小于0.005),说明具有效度。因此,在剔除“在微博或微信上关注媒体机构的公众号”条目后,发现各个条目的均值差别不大,可见大学生运用自媒体在关注和表达式参与中并无太大差异。

(二)大学生现实世界中的社会参与

大学生现实世界中的社会参与属于行动式社会参与范畴。其测量结果见表2。

表2 大学生现实世界中的社会参与情况

该量表已有多位研究者进行了使用,其信度和效度较好。我们也对量表信度和效度进行了检测:Cronbachα系数为0.847,KMO 值为0.847,巴特球形值5460.169,自由度66,p 值0.000(小于0.005),再次印证了该量表具有较高的信度和效度。初步对数据分析可见:其一,大学生在现实世界中的社会参与主要以参加校内各种活动为主,而参加校园外的社会组织和活动较少。其中“加入学生社团”平均数最高,达到2.35;而“加入民间社团如NGO”平均数仅为1.52,为最低值。其二,大学生更倾向于在朋友、家人圈子表达意见。“在现实生活中与朋友讨论社会问题”“在现实生活中与家人讨论社会问题”的分别为2.18、2.12;而“就某项社会公共事务与媒体机构联系”“就某项社会公共事务与政府部门联系”相对较少,平均数分别为1.58、1.58。

(三)大学生使用自媒体的动机及时长

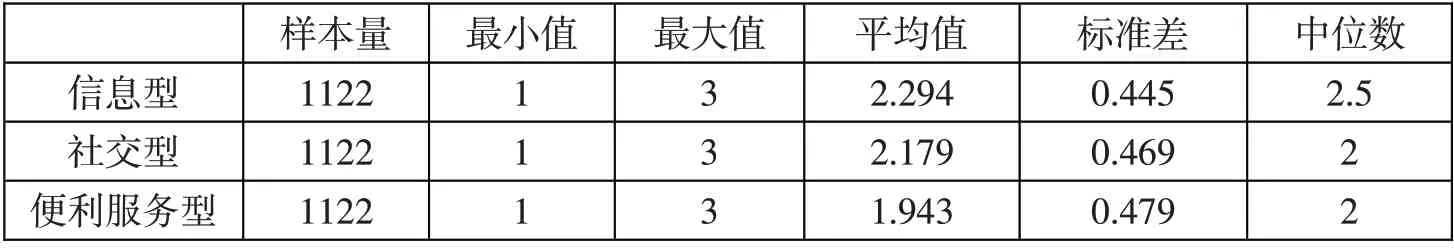

据相关研究,课题组将大学生使用微博微信的动机主要分为三种,即信息型使用、社交型使用、便利服务型使用。量表3中列出6个陈述句说明大学生使用自媒体的动机。

表3 大学生使用自媒体的动机

检验量表信度和效度可见:Cronbachα系数为0.716,KMO值为0.759,巴特球形值1162.447,自由度15,p 值0.000(小于0.005),可见该量表信度和效度较高,可用描述性分析和因子分析。分析三种动机类型在大学生微信、微博中的使用情况,可见信息型为主,社交型次之,便利服务型最少。(详见表4)

表4 三种使用动机的描述性比较

四、相关因素分析

为检验本研究提出的假设,主要采用回归分析方法。回归分析目的在于了解两个或多个变量间是否相关、相关方向与强度等。回归分析主要是建立因变量Y与自变量X之间关系的模型。分析模型拟合情况即是建立Y 与X 之间的关系;如果呈现出显著性(P 值小于0.05 或0.01),则说明X对Y有影响关系;同时R平方值表示变量X对变量Y 的解释力度,R 平方值在0—1 之间,越接近于1则说明X对Y解释力度越高。

(一)人口统计变量与社会参与之间的相关关系

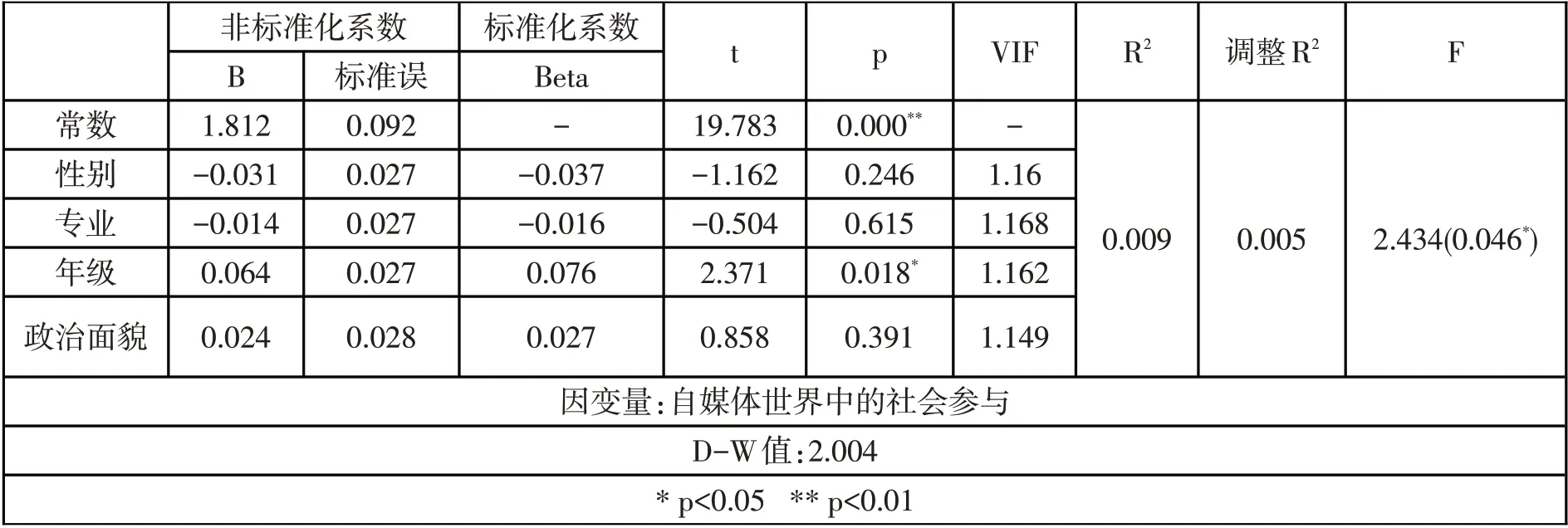

对于人口统计定序变量,研究者常采用将其转化为连续变量,其方法是对不同类别赋予分值再投入模型。第一,人口统计变量与自媒体中社会参与的相关关系分析(见表5)。

表5 人口统计变量与自媒体中社会参与相关关系分析

从表5可知,模型R平方值为0.009,意味着自变量(性别、专业、年级、政治面貌)可以解释因变量自媒体世界中社会参与0.9%变化原因。具体而言,人口统计变量中的年级因素会对自媒体世界中社会参与产生正向影响关系,即年级越高越积极在自媒体平台进行社会参与;但是这种正向影响是较为微弱的。

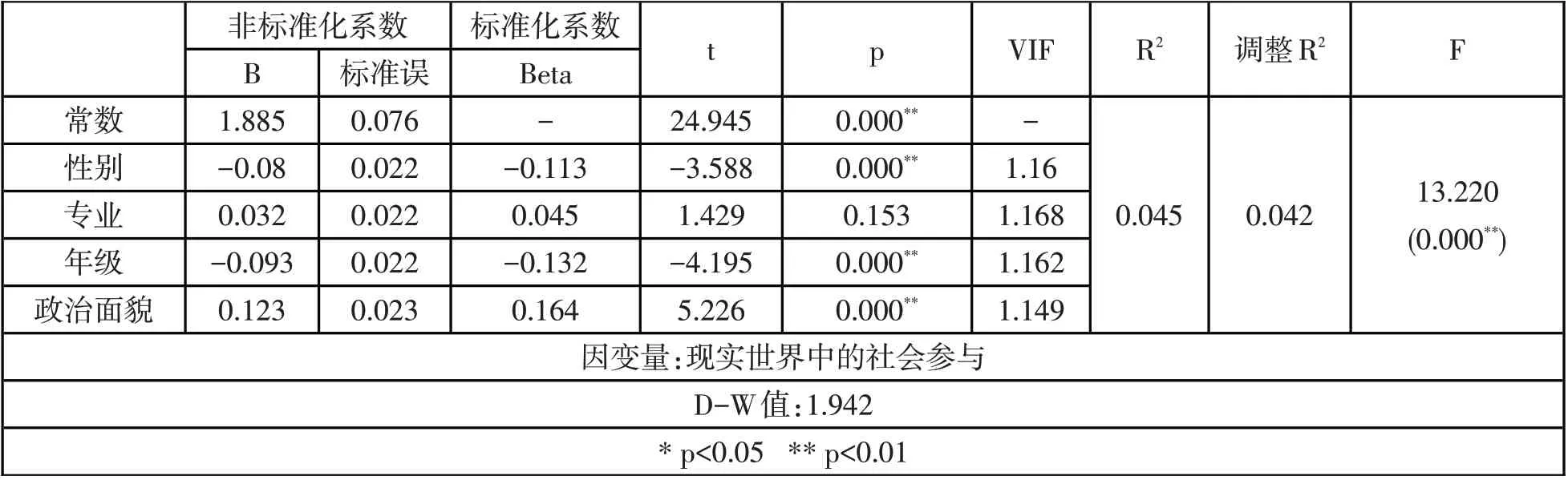

第二,人口统计变量与现实世界中的社会参与的相关关系分析(见表6)。

表6 人口统计变量与现实世界中社会参与相关关系分析

从表6可知,模型R平方值为0.045,意味着自变量可以解释现实世界中的社会参与的4.5%变化原因。具体分析可见:其一,政治面貌因素会对现实世界中的社会参与产生显著的正向影响关系,即越积极向党组织靠拢越表现出对现实世界中积极参与的姿态。其二,性别因素、年级因素会对现实世界中的社会参与产生显著的负向影响关系,即男同学比女同学更倾向于积极的现实世界中社会参与活动,低年级比高年级更倾向于积极的现实世界中社会参与活动。

因此,H1:大学生人口统计变量与大学生社会参与存在相关关系成立。

(二)自媒体使用动机与社会参与行为相关关系

大学生自媒体使用动机有着不同偏向。课题组将自媒体使用的三种动机作为自变量,大学生社会参与作为因变量分析两者之间的关系。

第一,大学生自媒体使用动机与自媒体中的社会参与的相关关系分析(见表7)。

表7 自媒体使用动机与自媒体中社会参与相关关系分析

从表7可知,模型R平方值为0.176,意味着自变量可以解释自媒体社会参与的17.6%变化原因。具体分析数据可见:其一,“信息型”P 值为0.088,大于0.05,不会对自媒体中社会参与产生影响关系。其二,社交型、便利服务型回归系数值均为正值,且P 值为0.000,小于0.01,意味着这两种动机与自媒体中社会参与有显著的正向影响关系。

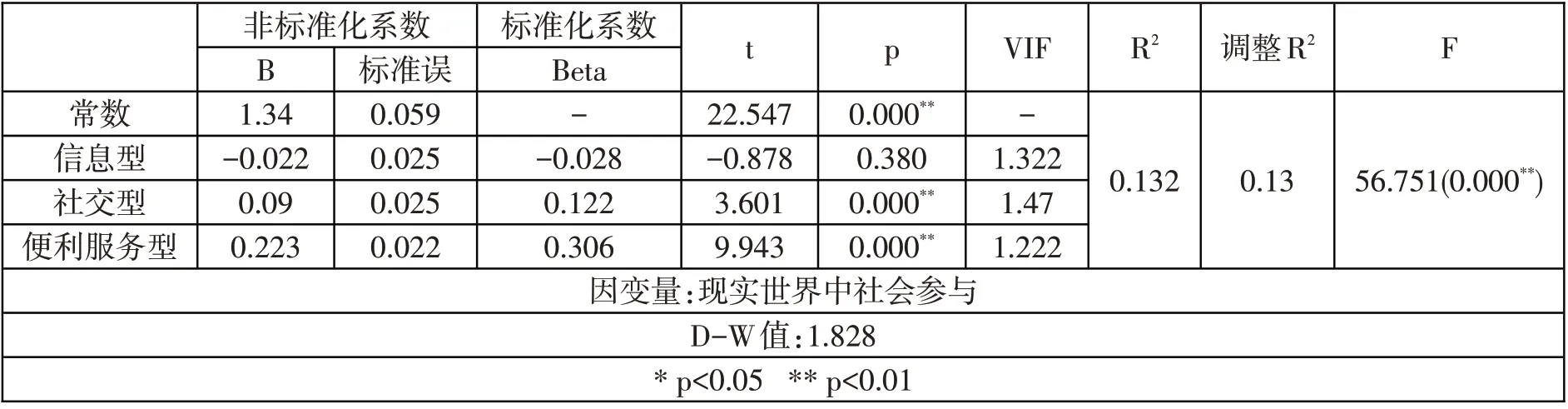

第二,大学生自媒体使用动机与现实世界中的社会参与的相关关系分析(见表8)。

表8 自媒体使用动机与现实世界中社会参与的相关关系分析

从表8可知,模型R平方值为0.132,意味着自变量可以解释现实世界中社会参与的13.2%变化原因。具体分析数据可见:其一,“信息型”P 值为0.380,大于0.05,不会对自媒体中社会参与产生影响关系。其二,社交型、便利服务型回归系数值均为正值,且P 值为0.000,小于0.01,意味着这两种动机与现实世界中的社会参与有显著的正向影响关系。

因此,H2:大学生自媒体使用动机与社会参与行为存在相关关系成立。

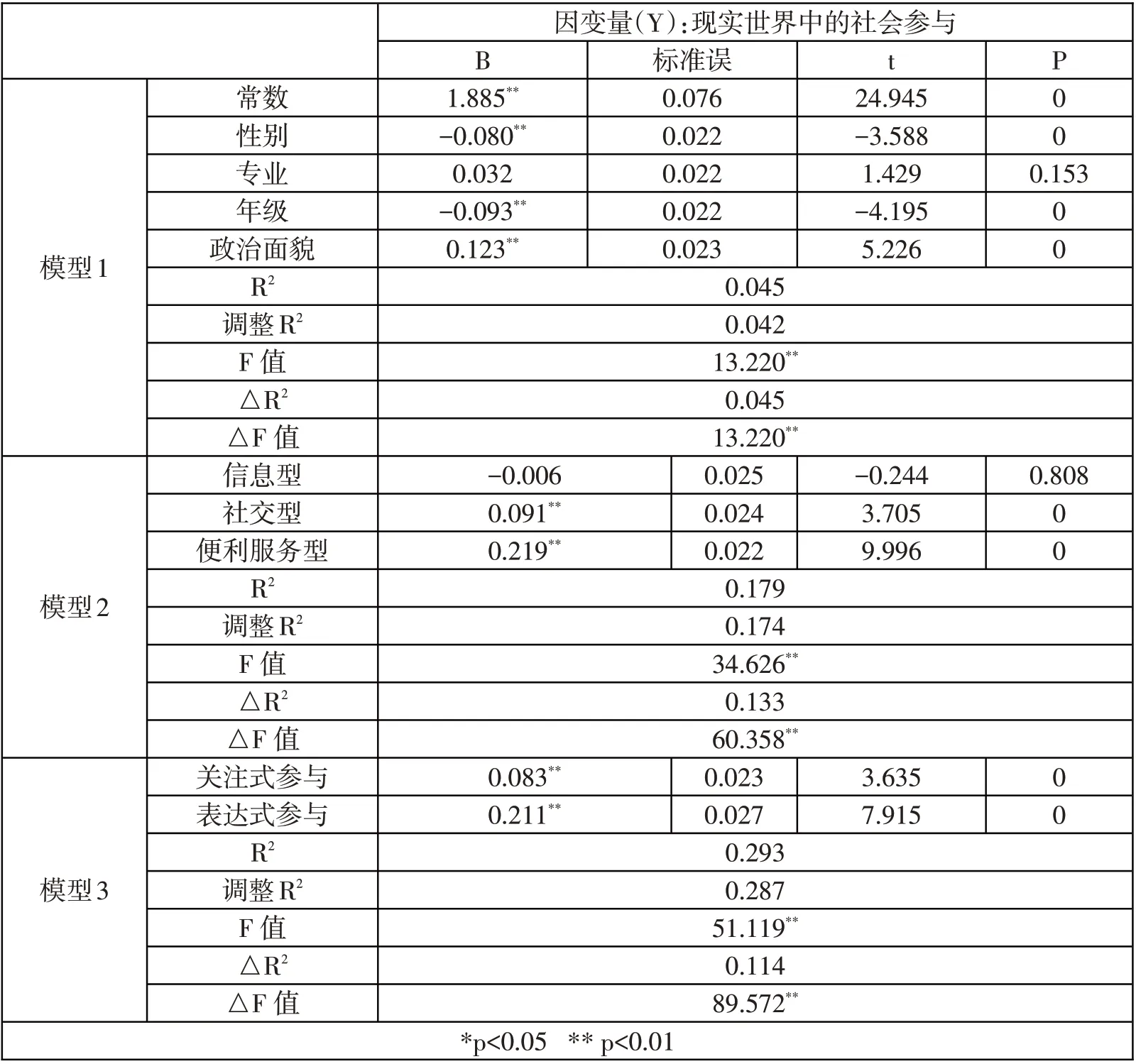

(三)自媒体使用动机、自媒体中社会参与与现实社会中社会参与的相关关系

大学生自媒体使用动机、自媒体中的社会参与是否会对他们在现实社会参与产生积极的影响?对此,采用分层回归分析(见表9)。分层回归分析旨在探讨单个因变量与多个自变量之间的关系;一般将其分成多个模型进行分析,以判断X增加时带来的R平方值变化情况。我们将大学生人口统计变量放在模型1里面,将大学生自媒体使用动机放在模型2里面,将大学生自媒体中社会参与放在模型3里面,以大学生现实世界中的社会参与为因变量进行分析。

表9 分层回归分析结果

从表9 可知,分层回归分析共涉及3 个模型。在模型1中,R平方值为0.045,意味着自变量可以解释现实世界中社会参与的4.5%变化原因。针对模型2 的数据可见,其在模型1 的基础上加入“自媒体使用动机”这一变量。发现F 值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着“自媒体使用动机”加入后对模型具有解释意义。另外,R 平方值由0.045 上升到0.179,意味着“自媒体使用动机”对现实世界中社会参与产生13.3%的解释力度。针对模型3的数据可见,其在模型2的基础上加入“自媒体社会参与”这一变量,发现F值变化呈现出显著性(p<0.05),意味着“自媒体社会参与”加入后对模型具有解释意义。另外,R 平方值由0.179 上升到0.293,意味着“自媒体社会参与”可对现实世界中社会参与产生11.4%的解释力度。

总而言之,对于大学生在现实世界中的社会参与来说,自媒体使用的不同动机、自媒体中社会参与都会产生显著的积极影响。因此假设H3 也是成立的。正如研究者分析称,大学生运用微博、微信等自媒体平台实现政治参与是其在新媒介社交平台中辨识自我政治身份、形成政治意识、获取政治认同的过程。[14]通过上述三个方面的假设检验,我们认为,自媒体不仅是大学生借助其便利功能获取信息、表达意见的渠道,而且其自媒体中社会参与对于现实世界中的社会参与有显著的积极影响。也就是说,自媒体使用有助于提高大学生现实世界中社会参与的意识和能力。

五、结论

高校大学生的自媒体使用与其社会参与之间有着直接的关系。对这一关系的探讨,本研究引入人口统计变量、自媒体使用动机作为自变量,同时区分了社会参与三种类型。总结如下:

第一,自媒体提供了大学生获取信息、表达自我的平台。就社会信息获取情况来看,研究发现自媒体已经成为青年大学生获取社会信息、表达自我的重要渠道,其在自媒体平台上的“关注式参与”“表达式参与”差别不是很大。而对于自媒体之外的现实社会中的“行动式参与”而言,可见青年大学生主要以参加校内各种活动为主,很少参加校园外的社会组织和活动。其加入学生社团平均数最高,达到2.355;而加入民间社团如NGO 平均数仅为1.519,为最低值。由此而论,大学生的社会参与典型体现了其社会性特征,既以开放的姿态对社会热点事件予以高度关注,同时由于其在社会各种层面活动中一般属于“从者”地位,表现为在“行动式参与”中的跟随者的姿态。

第二,大学生自媒体使用与社会参与之间的关系涉及多重因素。研究发现:其一,人口统计变量与大学生社会参与之间存在直接关系。一方面,大学生中年级越高越会表现出对自媒体中社会参与积极的姿态,表现出对现实世界中社会参与消极的姿态;换句话说,年级越高越经常利用自媒体获取信息、表达自我,反而对现实世界中的“行动式参与”表现消极。这或许与大学生现实世界中的参与主要集中于校园活动相关。另一方面,大学生性别因素、政治面貌因素不会对自媒体世界中的社会参与有显著影响;但现实世界中“行动式参与”男同学表现积极、女同学略显消极,在政治上越积极入党,越对“行动式参与”表现积极。其二,青年大学生自媒体使用动机与社会参与之间存在直接关系。尽管自媒体提供了便利的社会信息获取渠道,但对于青年大学生社会参与而言,“信息型”使用动机与大学生自媒体世界中的社会参与、现实世界中的“行动式参与”皆没有显著的关系。自媒体使用对大学生社会参与之间的促进作用主要表现在自媒体提供的人际之间的社交纽带产生的作用,即“社交型”“便利服务型”使用动机会与大学生社会参与之间有直接的正向关系。其三,大学生自媒体使用动机、自媒体中社会参与与现实世界中社会参与的相关关系。我们采用了分层回归分析的方法,检验三者之间的关系。研究发现,对于大学生的“行动式社会参与”,自媒体使用的不同动机、自媒体中社会参与都会产生显著的积极影响。换言之,自媒体提供的社交功能、便利服务功能有助于大学生在现实世界中的社会参与行为;同时,在自媒体平台上关注式参与和表达式参与也在积极培养大学生行动式社会参与的意识,对大学生行动式社会参与有着积极的影响。

尼尔·波兹曼称:“和语言一样,每一种媒介都为思考、表达思想和抒发情感提供了新的方位,从而创造出独特的话语符号”;而媒介所创造的“话语符号”,“更像是一种隐喻,用一种隐蔽但有力的暗示来定义现实世界”。[15]从报纸、广播、电视等传统媒体到互联网迅速崛起,再到自媒体借助移动互联网力量而塑造的媒介化社会语境,包括大学生在内的各个层次的社会群体,其获取信息、表达自我等方式有着巨大的改变。微博、微信等自媒体平台创造了前所未有信息环境,正在重构人们的社会认知图景。通过调查我们发现,对于媒介使用中较为活跃的青年大学生而言,自媒体已深深嵌入到他们的学习和生活之中,尤其是便利的社交功能日益重塑他们的社会交往方式以及社会参与形态。就此而言,自媒体社会语境下的社会治理理应了解不同社会群体的行为特征和方式,拓展其表达合理诉求、发挥主动精神的管道,积极运用各种媒介渠道和制度渠道实现良治和善治。