皖西南赣语泥来母的分混类型及演变机制

徐 建

(安徽师范大学 文学院,安徽 芜湖241002)

皖西南赣语通行于安庆市下辖的宿松、望江、太湖、潜山、岳西、怀宁6县市及池州市贵池区牌楼镇、东至县中西部乡镇及石台县西北部乡镇。《中国语言地图集》称之“赣语怀岳片”[1]。皖西南曾是江淮官话、吴徽语的分布区。明洪武年间,大规模的江西饶州籍移民迁入皖西南,使这一地区发生了从江淮官话、吴徽语到赣语的方言转换。皖西南赣语地处江淮官话、宣州吴语、徽语的三面包围之中,600 多年来,四种方言之间的接触浸染使皖西南赣语沉淀出颇为复杂的语音面貌。泥来母的分混类型可见一斑。

学界对皖西南赣语泥来母尚缺乏深入的专题研究,通常认为皖西南赣语泥来母不论洪细均不混。如:安徽省地方志编纂委员会[2]、钱虹[3]等。以往研究囿于调查规模,往往以县城或周边某一方言点代表全县方言,难以反映全县方言的整体面貌,更难反应交界处方言的特殊表现。鉴于此,我们依据均衡布点和体现差异的原则,在皖西南赣语区选择28 个方言点,对泥来母的今读情况进行详细考察,发现皖西南赣语泥来母分混关系复杂,存在四种类型。这些类型有的继承自早期赣语,有的是旌占片徽语底层的残留,有的是江淮官话影响下自身演变的结果。

本文语料来源如下:天堂岳西:储泽祥[4],二郎宿松:孙宜志[5],高岭宿松:唐爱华[6],河塌宿松:李如龙、张双庆[7],尧渡东至:东至县地方志编纂委员会[8],太慈望江:承赵日新教授提供。其他语料来自我们的实地调查,各方言点发音人信息见徐建[9]。

一、泥来母的分混类型

(一)类型一:不论洪细都不混

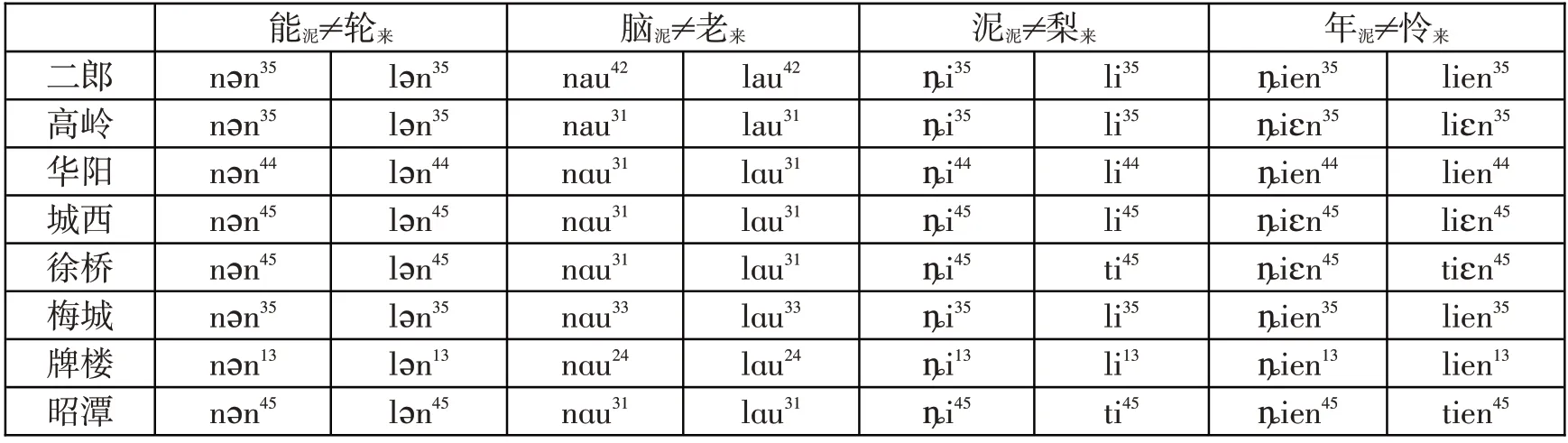

部分方言点洪音前泥母读[n],来母读[l],细音前泥母读[ȵ],来母读[l]、[Ø]、[t]等。这种类型是主流,方言点有:九姑宿松、二郎宿松、高岭宿松、河塌宿松、北浴宿松,华阳望江、鸦滩望江、太慈望江、赛口望江,黄龙怀宁,城西太湖、徐桥太湖、羊河太湖、马嘶太湖,白帽岳西,梅城潜山,牌楼贵池,昭潭东至、张溪东至、尧渡东至等。部分方言点例字如下:

表1 泥来不混

梅城潜山、牌楼贵池“冷”字读[nən],赛口望江、鸦滩望江、昭潭东至“略”读[ȵio],来母读同泥母仅一例,我们将其归入不混型。徐桥太湖、昭潭东至等部分方言点来母逢细音读[t],暂不讨论,详细情况请见徐建[10]。

(二)类型二:洪音前相混,细音前不混

洪音前泥来母相混,以读[l]为常,细音前不混,泥母读[Ø],来母读[l]。竹塘石台属于这种情况。暖泥=卵来[lon24]、脑泥=老来[lɑu24],娘泥[ian55]≠凉来[lian55]、尼泥[i55]≠梨来[li55]。

值得注意的是皖西南赣语泥来相混大多是来母混入泥母。竹塘石台多是泥母混入来母,有别于其他方言点,但来母“冷”读[nən24]、“轮”读[nən55]属例外。竹塘石台是石台县丁香镇所辖的一个居民组,竹塘石台方言属于弱势方言,丁香石台方言处于强势地位,竹塘石台“冷轮”例外读法借自丁香石台方言。

(三)类型三:洪音前部分相混,细音前不混

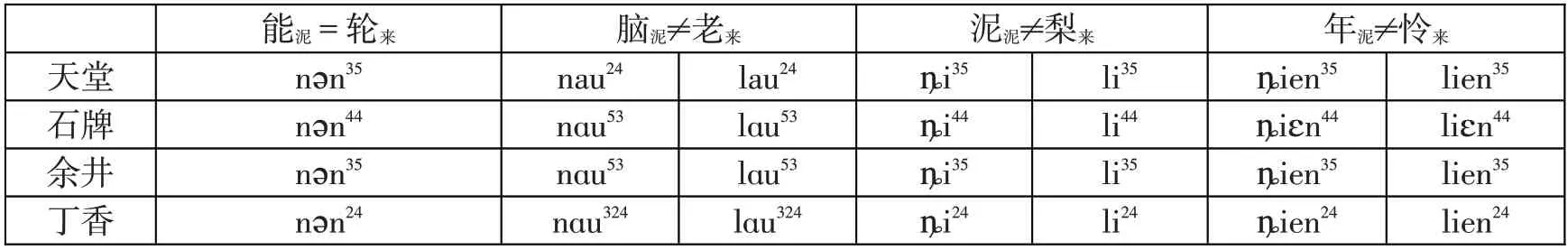

洪音前部分来母字读同泥母,读[n],细音前来母读[l],泥母读[ȵ]。方言点有:天堂岳西、石牌怀宁、余井潜山、丁香石台。

表2 泥来母洪音前部分相混,细音前不混

洪音前相混,各方言点有以下一些字。

天堂岳西:冷[nən24]、轮[nən35]、论讨~[nən33]。(取自储诚志1987[11)]

石牌怀宁:轮[nən44]、论~语[nən44]、论讨~[nən13]、伦[nən44]。

余井潜山:冷[nən33]、轮[nən35]、论讨~[nən13]、伦[nən35]、仑[nən35]。

丁香石台:冷[nən324]、轮[nən24]、论~语[nən24]、论讨~[nən53]、伦[nən24]、仑[nən24]、愣[nən53]、鸾[non24]、卵[non324]、类[nei53]。

(四)类型四:不论洪细都相混

泥来母不论洪细都相混,洪音前[n l]自由变读,以读[n]为常,细音前[ȵ l]自由变读,读[ȵ]为常。方言点有:源潭潜山、官庄潜山、高河怀宁。

二、四种类型的形成机制

(一)类型一“泥来不混”源自早期赣语

从与周边方言的共时比较来看,江西赣语大多数方言点泥来母洪音前相混,细音前不混,安徽江淮官话大多数方言点泥来母不论洪细都相混。皖西南赣语的主流类型泥来母不论洪细均不混,既不同于江西赣语,也有别于安徽江淮官话。

据何大安[12]、孙宜志[13]等对原始赣语的构拟,原始赣语泥来母有别。万波根据丁邦新、古屋昭弘对历史文献考证的结果,同时结合现代方言的比较,指出江西赣语泥来母洪音前相混的变化应该是明末以后才发生的晚近变化。[14]

据孙宜志[13],江西赣语中心区域泥来洪混细分,泥来不混的多处于与其他方言的交界处。湖口、都昌、德安、星子、武宁等与江淮官话九江、黄梅等方言点毗邻,景德镇、乐平、波阳、万年等与徽语浮梁、德兴等方言点相邻,横峰、铅山、弋阳、贵溪等与吴语上饶、广丰、玉山等方言点相接,广昌、南丰、南城等与客家话宁都、石城方言点相邻。我们认为,湖口、都昌等与江淮官话相毗邻的方言点以及广昌、南丰、南城等与客家话相邻的方言点泥来不混不排除是受江淮官话和客家话影响的可能,因为江淮官话九江、黄梅,客家话宁都、石城泥来也不混,但赣东北景德镇、乐平、波阳、横峰、铅山等与徽语、吴语相邻的方言点则不可能是受徽语、吴语影响的结果。胡松柏指出,“徽语有泥母字混读为来母的读法,赣语多无此读法(仅余干话和景德镇话、乐平话、万年话中有个别字混)。”[15]168吴语部分方言点泥来相混。如:上饶话“蓝”[nãn]、“懒”[nãn]、“浪”[nãn]。[15]175因此,我们认为赣东北赣语泥来不混不可能是受徽语、吴语影响所致,而是原始赣语泥来不混特征的保留。我们上文介绍,明洪武年间,江西饶州籍(辖今波阳、乐平、浮梁等县)大量移民迁入皖西南地区,移民将赣语带到皖西南地区,形成了赣语怀岳片。皖西南赣语泥来不混与赣东北赣语泥来不混同出一源,即早期赣语。

(二)类型二“泥母细音前读零声母”是徽语底层的残留

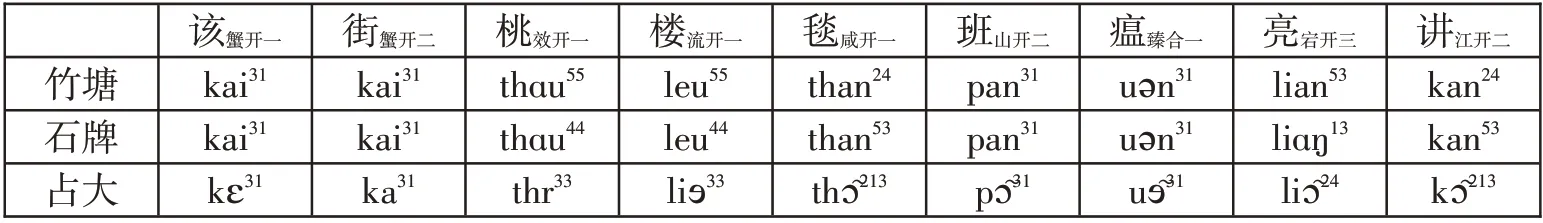

石台县方言复杂,分布有宣州吴语、旌占片徽语、怀岳片赣语。宣州吴语和旌占片徽语是土著方言,怀岳片赣语是清末江北移民迁入之后形成的移民方言。随着怀岳片赣语影响力的扩大,宣州吴语和旌占片赣语的通行范围不断萎缩,逐渐缩小至县城以东、以南的山区乡镇。县城以西、以北的吴语、徽语逐渐被怀岳片赣语覆盖,吴语、徽语的特点只在一些偏僻的山区作为底层残留下来。竹塘石台在石台县城西南角,与徽语占大(今属仙寓镇)仅一山之隔。竹塘石台的整体语音面貌为怀岳片赣语,如:蟹摄开口一二等合流,蟹摄开口一二等收[i]尾,效流摄收[u]尾,咸山宕江等阳声韵今带鼻音尾。这些特点与石牌怀宁等赣语点高度一致,与占大等徽语点表现出明显差异。例字如下:

表4 皖西南赣语和徽语的语音比较

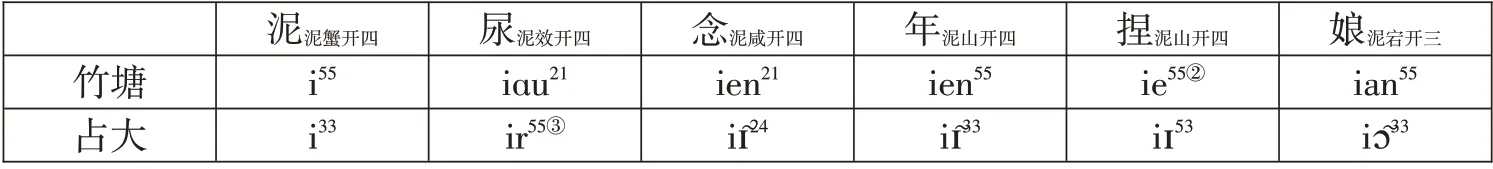

泥母逢细音今读零声母却与徽语占大石台高度一致,我们认为细音前泥母读零声母是赣语覆盖未尽的结果,是徽语底层的残留。例字如下:

表5 竹塘石台、占大石台细音前泥母今读零声母

(三)类型三、类型四是江淮官话影响下自身演变的结果

1.“桐城型”江淮官话的影响是泥来相混的外因

王福堂将方言的语音变化总结为两种:一种是原发性的音变,音变的原因来自内部,如同化作用引起的音变;一种是由语言接触引起的音变,音变原因来自外部。[16]皖西南赣语泥来相混的格局是内因和外因共同起作用的结果。

从地理分布格局来看,皖西南赣语泥来不混的方言点位于中心区域,如:二郎宿松、城西太湖、华阳望江、梅城潜山等;相混的方言点多处于与安徽江淮官话的交界处,如:天堂岳西、高河怀宁、丁香石台、源潭潜山、官庄潜山等。泥来母不论洪细均相混是安徽江淮官话分布比较广的一条语音规律。从皖西南赣语泥来分混的地理格局来看,泥来相混与语言接触有关。

据孙宜志(2006)[17],安徽江淮官话泥来相混的类型有不混型和全混型。全混型又可细分两种:第一种,洪音前一般读[l],逢[ɿ ʮ]韵母有的点读[z]声母,有的点读[n]声母,细音前一般读[n]。这种类型是安徽江淮官话的主流,方言点有:合肥、芜湖、六安、舒城、含山、滁州、定远、和县、淮南、当涂、长丰、巢湖、霍山、宣城、马鞍山等,这些方言点与皖西南赣语呈远隔分布,对皖西南赣语泥来母的分混影响不大。第二种,不论洪细自由变读,以读[n]为常。方言点有:桐城、池州、枞阳等。我们称为“桐城型”。皖西南赣语泥来相混的几种类型也往往是来母混入泥母,读[n ȵ](类型二除外),泥来母今读表现与“桐城型”高度一致。桐城、池州、枞阳与皖西南赣语地缘相接,且同属皖西南地理范围。据此可知,“桐城型”江淮官话的影响是皖西南赣语泥来母相混的外部动力。

2.[n]韵尾的逆同化作用是泥来相混的内因

从泥来相混的例字看,皖西南赣语泥来相混不存在字音叠置,没有文白异读,与语言接触导致的叠置式音变存在显著差异。换言之,皖西南赣语泥来相混是自身演变的结果。自身演变往往能找到音变的条件。

黄燕[18][19]对汉语方言中泥来母的分混类型及音变条件进行过详细描写。汉语方言泥来母分混有三种情况:完全不混,部分相混,全部相混。制约泥来相混的因素有两个:第一,介音的差异,即洪细的差异,具体类型有:洪混细分;不论洪细都混。洪分细混的情况非常少见。泥来音值最常见的是洪音前泥来读[n]、[l]或[n l]自由变读,细音前泥母读[ȵ],来母读[l]、[n]或泥母读[ȵ]、[n],来母读[l]。第二,韵尾的差异,即鼻尾韵、鼻化韵、口音韵的差异,这种情况有时也会受到介音条件的影响。

田恒金对泥来分混的机制进行过解释。洪细的差异实质是元音舌位前后、高低的差异。相对于细音类韵母而言,洪音类韵母元音舌位一般较后较低,“发音时开口度较大,气流通过口腔的空间大,受到的阻力较小,气流更容易从口腔流出,而鼻音的发音主要是通过软腭下垂,堵住气流的口腔通道,使之从鼻腔流出来完成。当鼻音和开口度大的元音组合发音时,由于元音的开口度大,有时会导致鼻音发音时软腭不下垂或下垂不够,使原本应该从鼻腔流出的气流从口腔流失掉,从而导致鼻音特征减弱、模糊甚至丢失,这就是泥来母拼洪音类韵母相混时很多方言倾向于泥母向来母合并的原因。”[19]“而细音类韵母的韵头是前高元音[i]和[y],开口度最小,发音时气流通过口腔的空间小,受到的阻力大,容易使气流从鼻腔流出,在与其他辅音组合发音时,由于元音开口度小,有时会造成软腭下垂,与口腔其他部位接触,致使口腔通道不畅,气流从鼻腔溢出,使原本没有鼻音色彩的音带上鼻音特征。这就是泥来母拼细音类韵母时很多方言倾向于来母向泥母合并的原因。”[19]

田恒金的解释对部分方言是适用的,但皖西南赣语、“桐城型”安徽江淮官话的情况与此相悖。这一区域泥来母的演变与元音开口度的大小没有直接关系。如皖西南赣语泥来相混类型三“洪音前部分相混,细音前不混”,以后接元音舌位高低而论,“轮来”[nən]元音舌位较高,但“怜来”[lien]、[liɛn]后接元音[i]比“轮”的后接元音[ə]舌位更高,“怜”没有归入泥母,“轮”混入了泥母。安徽江淮官话的例字如:桐城“罗”[lo]、“篮览郎朗”[nan]也属于这种情况,[o]的舌位比[a]高,但“罗”没有与泥母字混读,相反,舌位较低的“篮览郎朗”等字与泥母字发生了混读。天长“能”[nən]、“历”[liəʔ]也属于这种情况。(桐城、天长语料引自孙宜志[17])我们认为导致皖西南赣语、安徽江淮官话泥来母相混的主要因素是韵尾。皖西南赣语除竹塘石台外,部分相混型的方言点都是来母混入泥母,且大多为[n]韵尾字(见类型三例字)。完全相混的方言点也以读[n]为常。我们认为泥来相混读[n]大多是从[n]韵尾的字开始的,与[n]韵尾的逆同化作用有关。

结语

皖西南赣语泥来母分混存在四种类型:类型一“不混”;类型二“洪音前相混,细音前不混”;类型三“洪音前部分相混,细音前不混”;类型四“不论洪细均相混”。类型一源自早期赣语特点的保留,类型二是旌占片徽语底层的残留,类型三、类型四是江淮官话影响下自身演变的结果。类型一、类型三、类型四之间的演变关系表现如下:

最早的形式是类型一“不混型”;接下来,洪音前部分收[n]尾的来母字在韵尾逆同化作用下混入泥母,演变为类型三“洪音前部分相混,细音前不混”;细音前部分收[n]尾的来母字也混入泥母,演变为类型四“完全相混”,最终与目标方言“桐城型”安徽江淮官话完全一致。

皖西南地处江西赣语、江淮官话、徽语、吴语的交界地带,泥来母分混的复杂类型及演变过程是观察皖西南赣语与江西赣语、江淮官话、徽语之间源流关系、接触关系的窗口。皖西南赣语泥来母相混的演变过程带来两点启示:其一,在讨论汉语语音演变时不能将内因和外因截然分开,也就是说汉语语音演变过程中,语言接触与系统内的自身演变往往交织起作用。其次,交界处方言值得关注,交界处方言往往能展示地缘接触的细节。对交界处方言进行深入、细致研究能有效丰富语言接触理论。