数字经济与产业结构升级

——基于要素流动视角下的空间计量检验

林宇豪 陈英葵 教授 通讯作者

(贵州师范大学经济与管理学院 贵阳 550025)

文献综述

(一)数字经济研究综述

各国及组织对数字经济的理解随着外部环境的变化以及自身的发展产生了不同程度的分化。我国将数字经济描述为通过将数字化知识、信息网络及通信技术有机结合并推动经济结构优化的一系列经济活动。俄罗斯认为数字经济是在生产管理过程中运用数字技术的经济活动。韩国则认为以资讯通讯产业为基础产生的经济活动即为数字经济。美国从测量角度指出,数字经济应包括电子商务和新的数字服务。法国从行业角度指出,数字经济包括电信、互联网等行业以及需要运用这些行业的技术来进行经济活动的行业。英国从产出角度指出,数字经济是数字化投入创造的经济产出。OECD认为,数字经济是基于电子商务进行的商品及服务贸易。

(二)数字经济与产业结构关系研究综述

关于数字经济与产业结构的关系,大多研究表明数字经济对产业结构实现高质量转型升级具有显著的助推作用。康铁祥(2008)指出我国数字经济规模已经形成并向各产业快速渗透,并与传统产业密切结合,研究还发现数字经济对各产业存在不均衡影响,第三产业数字化程度较高。李艺铭(2017)认为数字经济是我国新经济的主要构成,有助于催生更多新产业以及新业态的形成,并促进与传统产业的深度融合,引领我国产业转型升级。赵西三(2017)认为数字经济迅猛发展背景下,各产业形态将逐渐被重塑,作为主战场,制造业转型升级方向明确,将以平台化、生态化、软件化、共享化、去核化加速实现高质量发展。左鹏飞(2017)通过实证研究发现,信息化能够显著推动产业结构升级,具有正向的空间溢出效应。吴勇毅(2018)指出数字经济推动了数字化基础设施的广泛普及、数字技术水平的大幅提升,进一步加速信息要素流动、优化要素资源配置效率,从而夯实产业发展基础、促进产业转型。张于喆(2018)指出数字经济革新了产业发展的内涵、空间及领域,是经济增长的重要动力,促进新旧动能迅速转换,驱动产业向中高端转型升级,从而占领全球产业竞争制高点。陈英葵等(2019)认为构建以新兴技术产业为起点,以深度融合各产业为发展方向,以数字经济服务平台为支撑保障的数字经济生态模式,逐渐形成网络化、服务化、精准化数字经济生态格局。

(三)要素流动与产业升级研究综述

关于要素流动与产业结构的关系,陈秀山和张可云(2005)基于区域资源禀赋视角,认为产业结构的演变主要取决于区域资源禀赋,资源禀赋的供给及价格能够直接影响产业结构变化。吕冰洋(2008)研究发现资本要素的投入对产业结构升级产生积极影响,技术进步能够改善资本要素的产出效率。郭文杰和李泽红(2009)认为劳动力要素的转移加速了产业结构的变化,但由于我国各区域经济发展水平不一,要素转移对产业结构变化的影响不同。王晓芳和于江波(2015)基于要素流动视角考察了产业结构的变动轨迹,研究发现劳动力和资本要素在区域间的流动引起了产业产值动态转移,劳动力要素更多向第三产业流动,资本要素则更多流向第二产业及第三产业,且流向后者的速度要快于前者。

实证设计

(一)数字经济发展水平测度

本文将借鉴杨灿明和孙群力(2010)采用多指标多原因的MIMIC模型度量隐性经济规模的方法,来合成数字经济发展指数。MIMIC模型由测量模型和结构模型构成,表达为:

其中,y为与数字经济相关的一组可观测指标变量,η为数字经济发展水平,x为可观测的原因变量,λ和γ为结构参数,ε和ξ为随机扰动项,假定均值为0且相互独立。在估计上式之前,需要构建一个尺度指标,将λ预设为某个值后再作标准化处理,设λ=1,则y=η+ε。

测算数字经济发展水平,关键一环在于对影响数字经济发展水平的重要因素以及相应的指标变量进行合理的选取。

关于原因变量,数字经济的发展受多方面因素的影响,综合现有关于数字经济发展的驱动因素研究,可以从技术、经济、社会三大方面进行阐述。其中,技术因素方面主要体现为信息化水平,经济因素方面包括全社会投资、数字普惠金融,社会因素方面包括基础设施建设状况、人力资本水平、公共文化程度。

关于指标变量,主要选取经济发展水平和失业率进行说明。经济发展水平。一方面,经济基础水平是数字经济兴起的前提条件,经济发展水平较高的地区,其要素流动性也较高,从而能够更好地驱动数字经济发展。另一方面数字经济不受制于时间和空间的限制,为经济发展提供和谐互信的社会环境,推动要素充分流动和交换,从而促进经济增长。失业率。数字经济市场准入门槛较低,任何人都能参与进来,在就业市场不够景气的情形下,数字经济的发展有助于缓解就业矛盾,创造更多的就业机会,从而降低失业率。因此,假定数字经济发展水平与经济增长是正相关的,与失业率是负相关的。

样本说明。本文构造的MIMIC模型中,潜变量为数字经济发展水平,原因变量选择了信息化水平(X1)、全社会投资情况(X2)、数字普惠金融水平(X3)、基础设施建设状况(X4)、人力资本水平(X5)、公共文化程度(X6)、社会保障覆盖程度(X7),指标变量则选择经济发展水平(Y1)和失业率(Y2)。其中,经济发展水平和失业率分别以人均GDP、城镇登记失业率为考察指标,信息化水平、全社会投资情况、数字普惠金融、基础设施建设状况、人力资本水平、公共文化程度、社会保障覆盖程度分别以数字应用指数、全社会固定资产投资额、互联网金融指数、人均公路里程数、普通高中及高等学校毕业生数占该地区总人口数的比重、公共图书馆数量、医疗床位数来进行衡量。

关于样本选取上考虑到数据的可得性,本研究选取我国25个省市自治区共261家地级市进行考察。关于样本数据来源,除信息化水平测度指标来源于《中国信息社会测评报告2014》、数字普惠金融水平来源于北大发布的互联网金融指数之外,其他考察指标均来源于《中国区域经济统计年鉴》。在进行实证之前,对原始数据进行无量纲化标准化处理。

(二)空间相关性检验

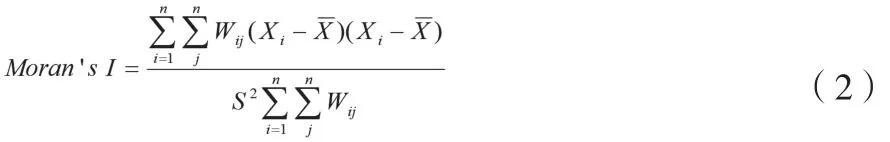

用传统回归方法来考察数字经济与产业结构之间的关系,会因各地区数字经济发展中可能存在的空间溢出效应而出现一定的偏差,因此有必要先对各地区数字经济发展的空间相关性展开检验,通过Moran's I指数进行反映,公式为:

其中,Xi表示第i个城市的数字经济发展水平,n、X—和S分别表示样本数量、样本均值和样本标准差,W为空间权重矩阵,这里采用各地区地理距离平方的倒数。

(三)空间回归模型

本文将基于空间计量模型考察研究数字经济对产业结构的影响,主要根据空间滞后模型(SLM)和空间误差模型(SEM)进行分析。表达如式(3)和式(4)所示:

其中,y为各地区数字经济发展水平;ρ为空间回归系数;Wy为空间滞后因变量;X为解释变量;ε为随机误差矢量。

其中,λ为空间误差系数,ε和μ(服从正态分布)均为随机误差矢量。

空间回归模型中,被解释变量为产业结构(IND),选取第三产业占GDP的比重进行考察,解释变量为数字经济发展水平(DIGI),前面已计算出各地区相关数值,控制变量选取了地区金融发展水平(FIN)、政府干预(GOV)、外商直接投资(FDI)、人口密度(POP)、地区分布(REG)进行考察,分别选取各地区金融机构信贷余额占GDP的比重、地方政府财政支出占GDP比重、外商直接投资实际使用额、每平方公里的人口数。

此外,为检验数字经济对产业结构的作用机制,加入了要素流动水平(FAC)变量,关于要素流动水平的考察,通过劳动力要素流动规模、资本要素流动规模以及技术扩散程度来综合衡量,其中,劳动力要素流动规模采用地区人口数量,资本要素流动规模采用地区固定资本投资额,技术扩散程度采用城市创新指数,数据来源于《中国城市和产业创新力报告2017》。在从劳动力、资本及技术角度分别测度后,结合熵值法得到地区要素流动水平的综合得分。各变量描述性统计如表1所示。

实证分析与讨论

(一)MIMIC模型估计结果

首先根据估计结果剔除不显著的相关变量,然后结合卡方检验、近似误差均方根(RMSEA)、标准化残差均方根(SRMR)等方面进一步识别和确定模型,并通过调整原因变量来对模型拟合度进行比较,从而选取最优估计模型。如表2所示,基于Mplus软件对MIMIC模型(7-1-2)进行估计,得到的拟合指标均相对理想。因此,本文利用公式(5),得到各地区数字经济发展水平指数。

η=X1+0.664X3+0.654X5+0.260X7 (5)

(二)空间相关性分析

由计算可知,数字经济发展水平的Moran’I值为0.266(见图1),且通过了显著性水平检验,表明我国区域数字经济发展水平具有较明显的空间正相关性。换言之,我国各地区数字经济发展之间存在一定的空间依赖性。

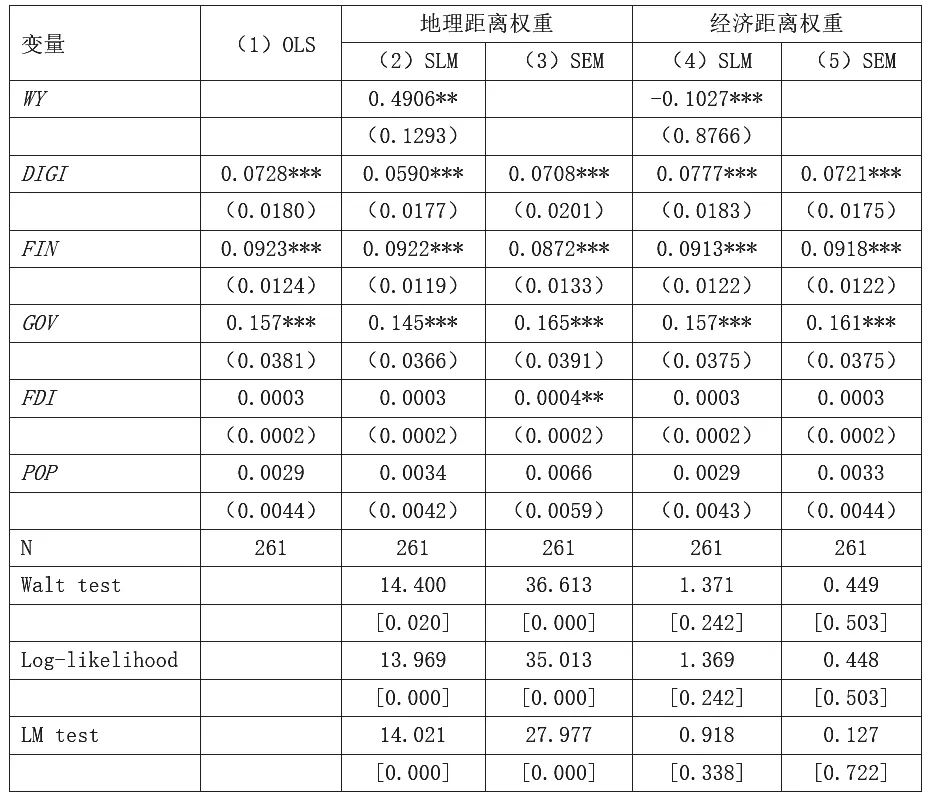

(三)空间回归结果分析

表3列出了空间回归估计结果,从结果可以看出,不管是普通回归,还是空间回归,数字经济发展水平系数(DIGI)显著为正,即实证结果表明数字经济的发展显著促进了产业结构优化升级,对不同地区的产业结构调整具有重要意义。

为更好地考察各地区数字经济发展水平对产业结构的影响,还采用了经济距离权重矩阵进行实证分析,其中空间距离权重的设定选用了人均GDP之差绝对值的倒数,模型(4)和模型(5)即为经济距离权重下的空间回归结果。经济距离权重下的空间回归能够排除经济因素影响,主要采用各地区人均生产总值之差的绝对值的倒数来构建空间回归权重。如表3中回归结果所示,数字经济发展水平系数依旧显著为正,进一步证实了研究结果。此外,通过回归结果还可以发现,金融发展程度(FIN)、地方财政支出(GOV)等因素对各地区产业结构调整也会产生较为显著的作用。

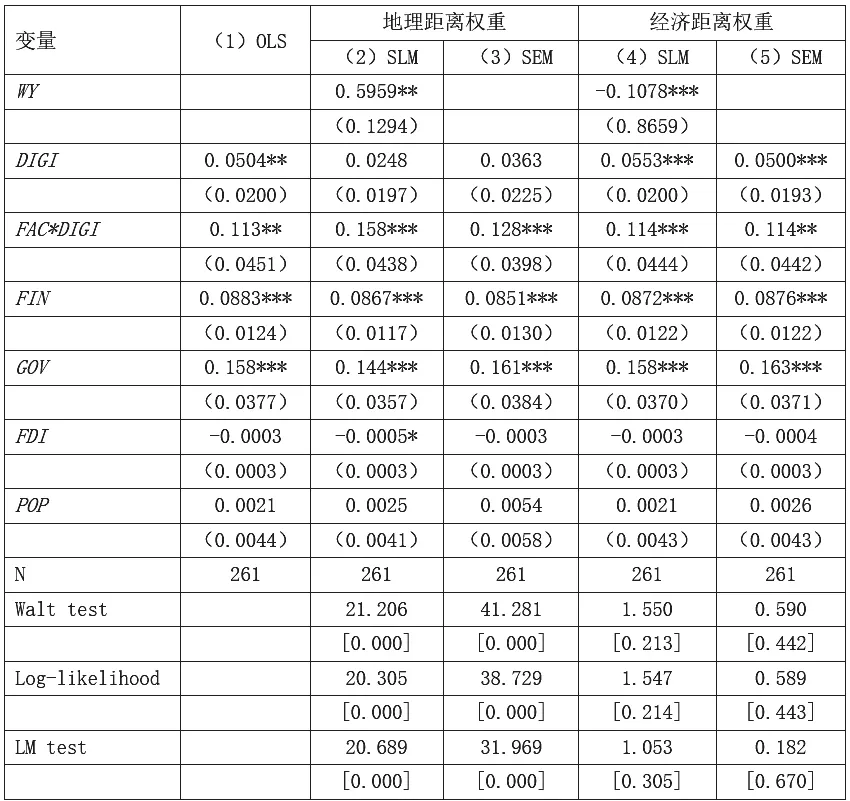

(四)作用机制检验

为检验数字经济是否通过要素流动促进了产业结构升级,将要素流动(FAC)加入回归项。如表4所示,普通回归还是空间回归结果都显示,要素流动水平(FAC)和数字经济发展程度(DIGI)的交互项显著为正,即数字经济通过促进要素流动会进一步助推产业结构的优化调整。从实证分析结果还可以发现,地区金融发展(FIN)有助于促进地区产业结构升级,地区金融发展过程中,资金流向成长性、效益性较高的产业,从而实现产业的优化升级。此外,地方政府财政支出(GOV)同样对产业结构调整具有正向促进作用。

结论与建议

(一)结论

本文主要结论如下:我国各地区数字经济发展存在空间集聚效应。我国大部分地区的数字经济发展水平指数都落在散点图的第一象限和第三象限,数字经济空间集聚效应明显。数字经济发展水平较高的地区,周边也是数字经济发展水平较高的地区;而数字经济发展水平较低的地区,周边也是数字经济发展水平较低的地区。

图1 数字经济发展水平Moran’s I指数散点图

表1 空间回归各变量说明

表2 MIMIC模型

(二)建议

大力发展数字经济,增强服务业高质量发展能力。一方面,要加强基础网络服务支持,更要加快推广及应用先进数字技术。一是推动共享平台发展。加强建设专业化共享服务平台,探索并拓展共享经济应用场景,充分发挥平台的资源配置、信息传导等功能,形成符合当前市场规律及制度的发展模式。二是推动数据资源互联互通。数字经济关键资源是数据,在平衡好数据隐私性和开放性的前提下,推动各市场参与主体合作互动,充分挖掘数据价值。

表3 空间计量回归结果

表4 作用机制检验结果

另一方面,要平衡各地区数字经济发展差异,优化发展格局。推动各地区数字经济资源共享建设,实现数字要素在各地区充分流动,优化各区域数字资源配置,从而提升各区域数字经济协同发展水平。依托国家重大战略,充分发挥数字经济引领发展作用,实现数字经济的普惠发展。