国际安徒生奖(作家奖)价值取向考察

江璧炜

(兰州大学 文学院,甘肃 兰州 730000)

国际安徒生奖以丹麦著名童话作家安徒生的名字命名,由国际儿童读物联盟(IBBY)主办,于1956年设立作家奖,1966年增设插画家奖,每两年评选一次,是儿童文学领域最负盛名的世界性奖项,素有“小诺贝尔文学奖”之称。2016年曹文轩获得国际安徒生奖作家奖,成为获此殊荣的第一个中国作家,引发了国人对此奖的进一步关注。

自1956年首届国际安徒生奖颁发以来,评奖标准有过几次变动。在IBBY最初制定的《汉斯·克里斯蒂安·安徒生奖授奖标准》中规定只给近两年内出版了作品的作家颁奖,此标准维持了三届,获奖作家和作品分别是依列娜·法吉恩与童话集《小书房》,林格伦与儿童故事《拉塞姆斯和流浪汉》,以及凯斯特纳与自传体小说《当我还是个孩子》。从1962年开始,评奖标准变更为“如果健在的作家作品价值非凡,且他本人为儿童文学发展做出了持久贡献,那么这位作家的所有作品,尤其是虚构作品,都应考虑授奖”①详见“The Hans Christian Andersen Awards 1956-2002 (2002)”,http://www.literature.at/viewer.alo?objid=14769&viewmode=fullscreen&rotat e=&scale=3.33&page=1/。。在增设了插画家奖后,评奖标准变成了“汉斯·克里斯蒂安·安徒生奖由IBBY授给健在的儿童文学作家和插画家,每两年颁发一次,表彰他们的杰出作品为儿童文学做出的永久贡献。作家和插画家的全部作品将在评选过程中被考虑”②同上。。在增设了插画家奖后,评奖标准变成了“汉斯·克里斯蒂安·安徒生奖由IBBY授给健在的儿童文学作家和插画家,每两年颁发一次,表彰他们的杰出作品为儿童文学做出的永久贡献。作家和插画家的全部作品将在评选过程中被考虑”。

一、国际安徒生奖作家奖获奖数据分析

此处先对历届作家奖相关数据进行考察③此处获奖作家身份与作品信息均参考由方卫平、张明舟主编,张德让、方亚婷翻译,详见《国际安徒生奖大奖书系•走进国际安徒生奖》[M].合肥:安徽少年儿童出版社,2014年。,试图勾勒出该奖价值取向的大致轮廓。

(一)对作家使用文体的数据分析

1.使用文学文体情况

在作家各自获得该奖前,主要使用单一文体进行创作的作家有14个,这14人中,1966年获奖者托芙·扬松写童话,1964年获奖者勒内·吉约写动物故事,1994年获奖者窗满雄写诗歌,其他11人主要写小说。

使用两种及以上文体的作家有19人,主要集中在小说、童话、儿童故事和诗歌,动物文学、儿童戏剧剧本、图画书较少。几乎没有出现科学文艺、纪实儿童文学。

从以上数据可以看出,国际安徒生奖作家奖更倾向于授予在多种文体且主要是传统主流文体创作方面均有建树的作家。作家奖前三届获奖者依列娜·法吉恩、林格伦和凯斯特纳虽然是以单部作品获奖,但这三人在获奖前于多种文体上均有开拓。法吉恩的著名作品有《小书房》这样的童话故事集,也有小说或介于小说和童话两者间的童话小说,如《苹果园里的马丁·皮平》《菊花园里的马丁·皮平》,同时她还以诗歌闻名,如诗集《伦敦城的童谣》。林格伦的著作中,最著名的是童话《长袜子皮皮》三部曲、《小飞人卡尔松》三部曲,小说《大侦探小卡莱》。凯斯特纳的名作有小说《埃米尔擒贼记》《两个小路德》,童话《动物会议》《5月35日》。随后获奖的作家更是如此,如1968年获奖者詹姆斯·克吕斯在青少年小说、图画书、诗歌等方面均颇有建树,2000年获奖者安娜·玛丽亚·马查多的创作领域有儿童故事、小说、诗歌和图画书,2004年获奖者马丁·韦德尔创作图画书、短篇故事以及小说。

2.使用儿童文学文类之外的艺术门类情况

涉及创作儿童文学文类之外的其他艺术门类的作家主要有8人。1966年获奖者扬松主要创作童话和绘画,1968年获奖者詹姆斯·克吕斯主要涉及小说、图画书、诗歌、广播剧、电视剧和歌剧,1988年获奖者安妮·斯密特创作诗歌、儿童故事、歌舞表演剧本、音乐剧剧本、广播节目和电视节目,1992年获奖者弥尔顿创作小说、童话和传记。儿童文学文类的特殊性使其天然与其他艺术形式联系紧密,可以从这些获奖作家身上看到多元艺术对儿童文学创作的滋养。

(二)对获奖作家个人信息的数据分析

1.获奖者性别

自1956年首届国际安徒生奖作家奖颁发给依列娜·法吉恩,截止到2018年角野荣子获得此奖,国际安徒生奖作家奖总共授予了33人(1968年有两位作家获此奖项)。其中男性16人,女性17人,相差不大。作家性别在评奖中并未被视为一种区别性对待的因素。

2.获奖者所在地区

从表1数据可知获奖作家所在区域极不平衡。欧洲和美洲是获奖作家最多的区域,亚洲和大洋洲获奖人数稀少,非洲目前为止没有任何作家获奖。前三十年获奖作家所属区域是现代儿童文学最先发展起来的地方,即欧洲和美洲,尤其是北欧、中欧和北美。而近三十年来北欧、中欧、南欧人数下降,西欧增多,亚洲、大洋洲不仅突破零,更有增多趋势,尤其是东亚与西欧获奖作家人数持平。另外,在这些地区中,美国共出现了5位获奖作家,位列前茅,英国和日本各出现3位,巴西2位。获奖作家产出数量多的地区多为发达地区,只有少数国家如中国、巴西等为发展中国家。总体来看,国际安徒生奖作家奖主要倾向于认可西方儿童文学构建的主流文学话语。

表1 历届国际安徒生奖作家奖获奖者所在地区

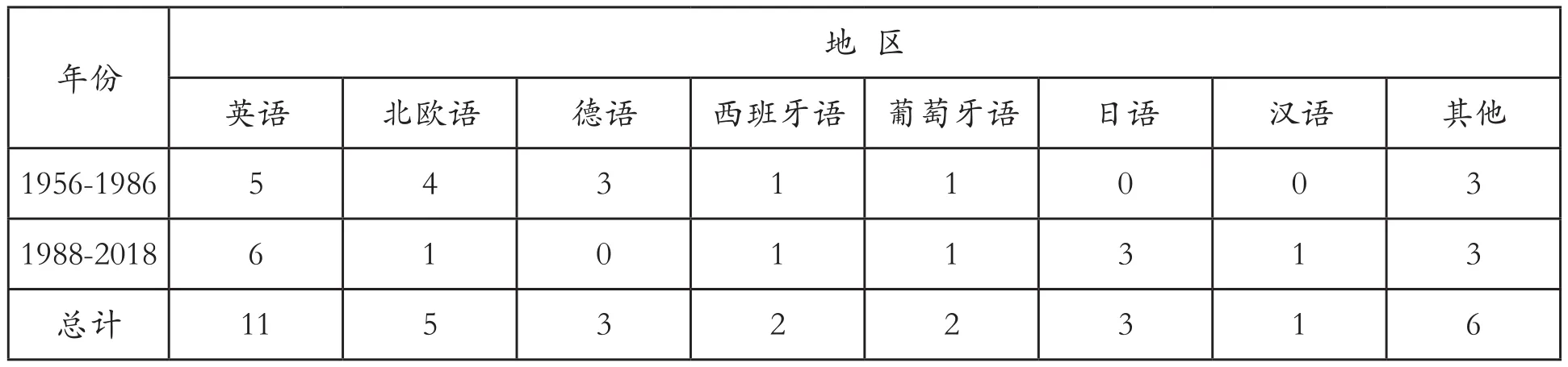

3.获奖者的主要写作语言

从表2可知,获奖者使用语言主要为英语(11人),其次为北欧语(5人),德语(3人)和日语(3人)。就英语而言,第一个30年与近30年中英语写作均名列首位,且近30年写作者多于前30年。北欧语在第一个30年为4人,随后下降。德语也呈下降趋势。由此可知,英语国家仍是儿童文学创作主力。另外,尽管IBBY声称国际安徒生奖评委一般都熟知包括英语在内两种以上语言,但仍不可否认英语作为国际通用语言在评选过程中占据的语言优势。

表2 历届国际安徒生奖作家奖获奖者主要使用的写作语言

4.获国际安徒生奖作家奖之前获得其他奖项的情况

在全部33名获奖者中约有23人在获得此奖之前曾获得过一个及以上国内或国际儿童文学奖项。譬如1988年获奖者安妮·斯密特在获得这项大奖之前,曾获得过全国少年儿童文学奖(1964),银笔奖(1931,1972),金笔奖(1981)等。2010年的大卫·阿尔蒙德获得过英国儿童文学领域最高荣誉“卡内基儿童文学奖”(1998)、英国惠特布雷儿童文学奖(1998)、美国图书馆协会“普利策”文学金牌奖(2001)等。2016年获奖者曹文轩在获得此奖之前除了在中国横扫各种奖项外,还于2015年凭借作品《丁丁当当》获得IBBY残障青少年优秀图书奖。从这些作家获奖经历可以看出,国际安徒生奖作家奖的得奖者首先必须是本国的佼佼者,甚至于在世界舞台上具有较大影响力的作家。评奖本身作为一种“选拔评价”①授奖辞详见http://www.ibby.org/?L=0/。,已经有了初步的筛选,是对获奖者实力和价值的肯定,对于国际安徒生奖作家奖来说具有参考意义。另外,IBBY设立此奖的宗旨是推广儿童文学,并通过儿童文学增进了解、促进和平,选择本来就具有影响力的作家属于其考虑的背景因素。

5.写作专一度

国际安徒生奖作家奖获得者中只有大约5人在获奖前曾从事成人文学写作,分别是1972年的获奖者斯·奥台尔,1976年的获奖者塞·伯德克尔,1978年的获奖者保拉·福克斯,1982年的获奖者莉吉亚·布咏迦·努内斯,1988年的获奖者安妮·斯密特。可以看出,国际安徒生奖作家奖更倾向于授予只为儿童写作的作家。世界儿童文学史上有一些从成人文学转向儿童文学的著名作家譬如美国的E·B·怀特、英国的罗·达尔等人都创作出了享誉世界的儿童文学作品,前者有《夏洛特的网》《小老鼠斯图亚特》,后者有《女巫》《了不起的狐狸爸爸》等佳作,但是并未得到国际安徒生奖作家奖的青睐。

(三)授奖辞分析

授奖辞往往最为直观地概括了评委会对获奖作家的评价,是该奖项评价标准的具体运用及价值观念的直接呈现。笔者根据2002年以来的作家奖授奖辞摘录了其中的关键词,发现“读者/儿童/青少年”是出现频率最高的词语。这里传达出两个信息:一方面国际安徒生奖作家奖的评价标准强调突出儿童读者的特殊性,注重发挥文本对儿童读者的实际功用。如在2008年对获奖者舒比格的评价,“作品是对现代儿童和青少年需求的回应……也是为了培养应对自身问题和世界困难的洞察力”。另一方面是注重可读性,2016年给曹文轩的授奖辞是,“能写出少年勇于面对困境和挑战的精彩故事,既吸引广泛而忠实的儿童读者,又塑造了中国注重儿童世界现实的文学传统”。由此可见该奖是以儿童需求为本位的。

其次是具有审美评判标准的词语,围绕“技巧”“视角”“情节”“语言”和“主题”等有关的评价词语如“复杂”“魔力”“诗意”“美”“丰富”“新颖”“幽默”等。如对2012年获奖者玛丽亚·特蕾莎·安德鲁托做出的评价是“表彰她在创作独特而敏感的既深沉又富有诗意的书籍方面的掌握,同时表彰她作为一位杰出作家”。2006年获奖者玛格丽特·梅喜的授奖辞说到她的写作“是从孩子们自身的神圣意识,更高层面的无意义的感觉以及孩子们生活的诗意来确认的”。不同文化背景不同时空的作家创作出的作品同时被认定为具有“诗意”“美感”等,说明该奖项对于具体的审美评判并非变动不居,而是处于一个不断构建的过程中。

再者,具有正面价值意义的词语诸如“信心”“希望”“人性”“榜样”出现较多,这说明重视人文关怀和人性建设始终被视为儿童文学的责任与义务。如评价2004年获奖者马丁·韦德尔,指出其图画书《鸭子农夫》“听起来像是乔治·奥威尔的《动物农场》的开端,但动物们一起努力使农场发挥作用的事实表明,韦德尔并不赞同任何奥威尔式的关于我们在这个地球上的未来的悲观主义”。给2010年获奖者大卫·阿尔蒙德的授奖辞是“其作品写的是危机中的孩子,但作者又不断给他们带来希望,讲述美好的未来”。可以发现,在国际安徒生奖评委会的认知中,相较于成人文学,优秀的儿童文学同样展示生命中的困境与生活中的苦难与危机,但更应该提供正面的、积极的人生态度。

另外,评奖不仅强调多元文化差异,也看重差异中的大同。如给2014年获奖者上桥菜穗子的授奖辞,“她的文学题材是以古代亚洲和海洋神话为基础,深深扎根于人性的本质”,同时她的“书中有一个普遍的信息。无论我们生活在哪里,或者我们的文化如何定义我们,通过她的故事,我们可以认识到人类的本质:爱,利他,生死,身体和灵魂,慷慨,成熟,寻找”。多元文化差异之所以被评委会赞赏和认可,不仅在于其带来的新奇感,还在于达到促进国际间交流与理解的目标,在差异中书写人类文化的共性更能引起共鸣,实现IBBY提倡的宗旨和目标。

最后,评奖还受到社会时代议题的同步影响,例如女性主义、同性恋问题、政治问题等。评奖委员会这样评价2018年获奖者角野荣子,“笔下的女性形象富有主见与开拓精神;她们在处理种种复杂情形时,不会去过多地怀疑自我——即使这种怀疑有时会冒上心头”。通过对儿童文学中女性角色的赞许肯定和声援了现实社会中的女性地位与权利。

以上对国际安徒生奖作家奖的获奖数据分析,大致呈现了该奖历年来的价值演变趋势与倾向。可以发现该奖由于种种原因虽然不可避免地青睐西方儿童文学主流话语圈的作家,但也不断对其他地区的文学创作采取积极开放的态度。其评价标准更多地是基于读者本位的、具有正面价值导向和人性关怀的、美学价值与教育价值统一的、积极反映时代问题的艺术要求,强调文化多元与共性,以此实现儿童文学的积极交流。这也是国际安徒生奖受到世界认可的主要原因。由此可见国际安徒生奖作家奖对获奖者的“杰出作品”以及对儿童文学的“持久贡献”的基本价值判断依据。

二、获奖者作品分析

作家在作品中所体现的美学风貌和精神特质是得奖的内在原因,只有回到作品现场才能进一步考察国际安徒生奖作家奖对于“杰出作品”和“持久贡献”的看法。此处试图从获奖作品的题材类别、主题特色、形象塑造、意识形态表达方式四个方面出发,具体探析国际安徒生奖作家奖呈现的美学价值取向。

(一)题材丰富,不避现实阴暗面与传统禁忌内容

获奖作家的作品题材丰富,除涉及学校、家庭、亲情、友情、教育、冒险等经典题材外,还包括曾被视为不适宜对儿童讲述的如战争、死亡、婚姻、性等。如1996年获奖者尤里·奥莱夫多数作品以二战为背景,讲述战争的残酷。2002年获奖者艾登·钱伯斯的少年小说《在我坟上起舞》探讨同性之爱。2010年获奖者大卫·阿尔蒙德的儿童小说《怪天使斯凯力》以隐喻的方式谈生与死的问题。由此可以看到国际安徒生奖作家奖对儿童文学的认知:儿童文学不再是传统意味上只展示纯真与美好的伊甸园,而是力求走入现实生活的深处,触碰种种问题的反映区。这里不仅呈现出对儿童的人文关怀与价值追求,还表现出了对现代儿童在生活经验和理解能力等方面的认同。

然而儿童文学题材和主题的拓展,并不意味儿童文学创作“百无禁忌”,国际安徒生奖作家奖更看重作家以高超的思想与艺术能力去驾驭复杂题材。以主要书写二战小说的1996年获奖者尤里·奥莱夫为例,在《快跑!男孩》中,男孩苏利克因为自己的犹太身份一直处于逃亡之中,他不断伪装改换自己的身份企图被收留,但不久又会因为身份暴露而被驱逐或是抓捕。在逃命的过程中,他失去了主动引开敌人让自己活命的父亲,失去了因医生不肯为犹太人治病而耽误的一条胳膊,苏利克开始怀疑质问自己,“身为犹太人是一种罪吗?”[2]165小说中,苏利克不但为了保命,更因为怀疑自我乃至整个民族的文化历史存在而活成了非犹太男孩“朱瑞克”,在战争结束后仍不愿主动恢复自我身份。这看似不起眼的疑问,以及一次次对自我身份的否定,表明了战争在生命的残害之外,又是如何对个体留下精神上的烙印和巨大创伤的。而在《鸟儿街上的岛屿》中,站在正义的一面枪杀了两名正在犯罪的德国人的犹太少年阿莱克斯,却在事后充满了复杂难受的情绪,那是“从人性的本能中感到了这种正义杀戮的非正常性”,“小说关心的不只是面向侵略者的复仇和杀戮的正当性的问题,也是对于以杀戮的方式取消生命这一事实的正常性的反思”。[3]这一细节反映了作者基于人性乃至生命存在本身所提升的美学高度。由此可见,国际安徒生奖作家奖对于多元题材与主题内容书写的提倡,目的是为了更好地引领儿童认识与思考生活,找寻生命的真正意义。

(二)重视成长、游戏、自然三大主题

成长、游戏、自然是儿童文学历来的重要写作主题,也是国际安徒生奖作家奖获奖作品的主要书写内容。儿童文学天然地聚焦儿童的生存状态,并呈现儿童主体的建构与成长问题。如1974年获奖者玛丽亚·格里珀的《艾尔维斯的秘密》从成人与儿童之间的沟通问题出发,讲述了个性特殊的艾尔维斯如何在父母真正触碰到他美好有趣的灵魂之前舒展自我的天性;1998年获奖者凯瑟琳·帕特森的小说《养女基里》重点叙述问题儿童基里如何在屈洛特太太的信任和帮助下逐渐完善心理健康,发展利他、协作、共情等能力,从“问题儿童”变为了融入社会的健康孩子;2016年获奖者曹文轩的代表作《草房子》《青铜葵花》肯定了苦难和困境对于儿童成长的意义,儿童正是在磨难中不断成长,其生命的深度和广度因此而开拓……由此可以看出国际安徒生奖作家奖对成长的态度:儿童的成长之路不易;儿童需要实现自我的生命价值;儿童能充分发挥自己的主观能动性去开拓和解放自我。

游戏是一种叙事手段,更是一种内在精神。1960年获奖者凯斯特纳的《埃米尔擒贼记》《小不点和安东》以冒险游戏为乐;1970年获奖者罗大里使幽默古怪的童话成为语言和精神游戏的场所,甚至以此来解构政治叙事;2006年获奖者玛格丽特·梅喜的《乌龙海盗团》不仅让故事中的谜团以游戏的、幽默的方式解开,还拥有出乎意料的结局……国际安徒生奖作家奖对游戏精神的充分肯定,表明了对儿童天然具有游戏冲动以及儿童文学拥有娱乐性价值的认可。

而关于自然主题,获奖者作品中人与自然的关系越来越表露出和谐共存的理想趋势。如1964年获奖者勒内·吉约的作品《大象的主人》《格里什卡和他的熊》,展现部落文化背景下的人们与自然的互动,充满了神秘和敬畏感。1994年获奖者窗满雄的诗集《动物文学》,体现稚趣与亲情,谦逊与平和,展现了生命的平等与珍贵。在这些作家笔下,人类中心主义被消解,倡导的是对自然界中的每一物种和生命形式的尊重。特别是1972年斯·奥台尔的《蓝色的海豚岛》,讲述了印第安女孩卡拉娜由于意外独自流落荒岛,开始了与自然为邻的生活。卡拉娜虽被称为“女版鲁滨逊”,但她却没有像《鲁滨逊漂流记》所体现地那样将自然视为人类有待征服的对象和个人力量的证明。对于卡拉娜来说,自然既是神秘可怕的,但更是亲切的让人爱怜的。国际安徒生奖作家奖对亲近自然书写的选择,体现了对儿童观照自然、亲近自然的生命本能的意识,以及随着生态主义观念的普及和深入,对个体与自然之间和谐美好关系的推崇。

(三)儿童形象由完美走向真实,儿童主体意识彰显

国际安徒生奖作家奖获得者的文化背景不同,生活时代不同,但都力图在作品中张扬儿童主体意识。这不仅体现在强烈的游戏精神、热闹的叙事风格、天马行空的幻想色彩,还体现在鲜活生动、贴近现实生活的儿童形象塑造上。

无论是早期的林格伦笔下的最为经典的皮皮、卡尔松等儿童形象,还是以后的莉吉亚·布咏迦·努内斯笔下成天幻想的小女孩拉克尔,塞·伯德克尔塑造的敢于和邪恶势力斗争的倔强少年西拉斯等等,他们都不是传统儿童文学中颂扬的听话型和榜样型人物,相反,他们都充满了个性,甚至有些淘气,具有日常生活中常见的儿童特征,敢于对不合理的成人行为与世俗制度进行反抗。国际安徒生奖作家奖对皮皮等“真实”“反传统”儿童形象书写的赞同,表明了对儿童希望被理解,尽情释放童年精神愿景的充分认识,并明确意识到儿童的个性化、淘气不应上升到道德层面,儿童的这方面表现正是他们蓬勃朝气与生命力的体现。

但值得注意的是,对儿童主体意识的张扬若处理不当很有可能会趋向平面与琐碎,油滑与世故[4]。纵观国际安徒生奖的获奖作家作品,儿童形象的塑造始终与作家对“童心”“童真”的深入理解,对人性的深刻思考,对生活与生命深广的洞察息息相关。如1984年获奖者克里斯蒂娜·涅斯特林格的小说《给妈妈找男朋友》,故事在描绘苏儿因其稚趣与天真所带来的幽默与喜剧体验的同时,还通过苏儿在妈妈的婚姻一事上的努力与遇到的波折揭示了生活的真相,传递了乐观积极的态度。2018年获奖者角野荣子的“魔女宅急便”系列,故事虽以幻想为题,但精神内核仍是少女的成长。书中刻画了善良、勤奋、开朗、独立的十三岁小魔女琪琪的形象,传递了在努力和不放弃希望的情况下少女们一定能开拓出自己的幸福的信念。这些都表明了国际安徒生奖作家奖对儿童本质愈发深刻的认识。

(四)教化意味淡泊,或无直接说教,多通过角色塑造、故事内化呈现作家观念

一般认为,儿童文学是由成人写给儿童的文学作品,必然会传达作者的声音,但以何种方式寄寓是一个问题。彼得·获利戴尔认为童书中的意识形态传达可分为三个层次:第一个是纠正和教诲层面,第二个是通过角色说出或用隐含的讽刺通过叙述文字呈现,第三种是信仰潜流,被铭写在小说建立的根本材料里。[5]72世界上早期的儿童文学多为直接训诫,或以人物之口传达观念,教化色彩浓厚。而随着时代的发展,第三个层次越来越成为作家的言说方式,成为潜移默化的写作守则,这也鲜明地体现在国际安徒生奖作家奖的获奖作品中。

早期一些获奖作品教化意图明显,1956年获奖者依列娜·法吉恩的童话集《小书房》多塑造完美儿童形象,如《玻璃孔雀》中的安娜·玛丽亚宁愿牺牲自己心爱的东西也要满足他人的愿望,《贵小姐的玫瑰花》中农人家的兄妹勤劳孝顺。这些“真善美”化身的童话人物作为被颂扬的形象带有明显的宗教劝善意图。又如1968年获奖者詹姆斯·克吕斯的《我和我的曾外公及英雄们》,核心主题是讨论何为真正的英雄,书中的曾外公被塑造为智者的形象,对作为儿童形象代表的“我”进行“言传”,并通过“我”在曾外公启发下与之进行的对话不断促使读者接受作者的观点。而随着儿童观与儿童文学自身的发展,作家的声音常常通过角色、情节和故事的整体建构表现出来,不具明显教导意味。1986年获奖者帕特里夏·赖特森的小说《我是跑马场老板》叙述了智力障碍小孩安迪的故事。安迪被拾荒老头欺骗并坚信自己以三块钱“买”下了家附近的跑马场,在朋友们担心的同时,却有许多人同心协力地帮他维护这个美妙的“现实”。但安迪还是一次次给跑马场带来了困扰和不便,在朋友们都觉得事情要糟时,作家却出人意料地让委员会从安迪手中重新“买”回了跑马场,用善心维护了安迪的尊严。作者在故事中没有任何明确的指责和赞许,只是通过这个构思巧妙的故事让读者不断思考和回味,相比于一味地怜悯,平等地对待和尊重有智力障碍的孩子,应该是善意的更好注解。

获奖作家意识观念表达方式的改变,一方面表明了国际安徒生奖对以平等和尊重的姿态与儿童对话趋势的认同,另一方面也表明了该奖更加认识到儿童文学重在艺术之美与精神之美的展开和呈现。

从以上分析可以看到,这些国际安徒生奖获奖者的作品展现了多元但具共性的审美品格和人生体验,在对儿童以及对儿童文学的认知上体现了跨越时空与文化的共识,在世界儿童文学的坐标体系中建构出“杰出作品”和“持久贡献”的价值导向规律。

三、对中国儿童文学的启示

自曹文轩获得2016年国际安徒生奖作家奖,人们几乎都有这样的感慨:中国最优秀的儿童文学作家和作品已经站在了世界最高创作舞台上。但我们又不能不承认,中国儿童文学整体创作仍然和世界顶级水平具有一定的距离。通过以上对国际安徒生奖作家奖的价值取向的具体分析,中国原创儿童文学大致可以从如下几个方面深化认识:

(一)从本土文化生发出人类共同的主题

中国儿童文学从自觉发生起就受到西方儿童文学的影响,而当下在全球化影响下更是加深了与世界的对话和交流,中国儿童文学一直处在中西方文化的碰撞中。那么,应该如何在世界儿童文学的坐标体系中书写既具中国特色又与世界积极对话的文学作品呢?

国际安徒生奖作家奖的价值取向证实了文学创作向本土文化汲取资源但可以具有世界通约性的可能性。无论是早期1966年托芙·扬松具有北欧风情的“木民谷”系列,还是2016年获奖者曹文轩,以及2018年获奖者角野荣子的经典作品,都是因以本国文化土壤为根基,同时书写全人类全世界共同的主题而受到推崇的。国际安徒生奖所提倡的多元文化,应是人类共性与个性的交织。由此可见,整合中国自身的文化资源,书写本国儿童的生存状态,由此生发出人类共同关注的问题,这是中国儿童文学建设的必由之路。

(二)树立真正的儿童本位意识

儿童本位自五四时期就被提起,但学界对其有诸多看法。从国际安徒生奖作家奖的分析来看,真正的儿童本位意识应具备如下几点:

首先,树立真正的儿童本位意识,要以健康的童年精神为观照。儿童文学的创作不是一味追求嬉笑玩乐,呈现平面化与琐屑的描写,而是在纯真质朴、活泼朝气的童年精神的观照下,洞察儿童的独特之处与可取之处。

其次,树立真正的儿童本位意识,也要认识到真正优秀的儿童文学不是训诫的传达,而是艺术之美与人性之美的呈现。作家应该在深刻的人生体验和生活领悟的基础上对围绕儿童的现象与事实进行提炼与升华,创造出让儿童感同身受的儿童形象与故事,并以此引领和激励儿童读者,实现儿童文学“文学性”与“教育性”的统一。

最后,树立真正的儿童本位意识,还要正确认识儿童与成人的关系。作为儿童文学中最典型的二元对立元素,儿童与成人的位置常常在权力坐标上滑动。但无论是曾经视儿童文学为教育的工具,还是现在常常提及的宣扬儿童主体意识,很容易形成两极分化的局面。实际上,儿童与成人应该保持一个开放对话状态,儿童不仅需要彰显主体意识,更应在具有良好人生经验的成人的指引和帮助下建构主体性。而成人在书写自我美学追求的同时,也可以从童年状态中汲取本真的哲学反思与艺术的生命力。

——两岸儿童文学之春天的对话