空靈無待與充然情至:從《擬阮步兵詠懷》看船山詩與詩論之關係*

章 琛

關鍵詞:王夫之;船山詩學;詠懷;抒情傳統

王夫之被目爲中國抒情傳統的完成者之一,抒情詩之個體意義和社會意義在他的詩學理論中被合理地融攝爲一。在作者和讀者各盡其性、各緣其情的情况下,詩既是個體之心靈與外物之交感,是不假媒介、空靈無待之瞬間體驗,同時其瞬間之情也可以充然而達,因函於文而得以持續,實現其歷時而新的道德教化功能。

然而目前對船山詩學的研究仍停留在理論層面,或者取船山對中國詩歌傳統中的重要命題的看法和創見,或者圍繞其中心理論範疇,如情、景、勢等,從這些語彙的用法,系統性地闡釋其内涵,在船山哲學體系中找尋依據,在思想文化史的脉絡中追溯其思想淵源並凸顯其獨到之處。此法有利於把握船山詩學之整體架構,其所不足者在於未能兼顧其點評與創作之實際。王夫之的許多理論觀念都從點評中産生,或片言隻語,或借題發揮;如果割截取用,無異於將其詩論打散重組,有時或失其輕重之分,或完全忽略其原生語境的具體針對性。並且,他本人的詩歌創作也一直被排除在船山詩學的研究之外。而一旦將其理論觀念還原到實際點評和創作的語境當中,即能凸顯另一組聯繫。本文選取王夫之《擬阮步兵詠懷》八十二首作案例分析,結合其點評,尤其是對詠懷體之評語,探索其擬作之理論基礎和實踐。從王夫之對理想中的詠懷傳統之接受、繼承和延續,印證其詩與詩論之間的緊密聯繫,從而探討其理論之現實意義。

一、 問題、方法與文本

船山詩論中有兩種詩學理想:一是超越了社會功利性、純屬個體獨到的空靈無待之精神體驗;一是溝通人我上下古今、因道情而實現感人教化之詩。二者在理論上並非不可以相融。夕堂詩選中多條評語顯示,船山是以兼有二者之美爲評判之標準。但是關於二者之融通在實際的創作和接受中如何實現,他卻略而不言。如此選擇從王夫之的立場來看也不難理解:於他而言,詩之所以爲詩,是因爲其經驗中的一點神秘性,有不可預知、不可確知者存在,所以任何有可循之法、可以學而至的詩都不是真正的詩。於是,在夕堂詩選一些描述詩歌之理想經驗的大段評語中,我們看到的只是兩種理想融通之後的結果,但由於對過程不能了了,反而會意識到二者之間的某種張力。本文的中心問題即由這樣一段評語導出:

評《與蘇武詩》之《良時不再至》:詩之道情,道之爲言路也,詩之所至,情無不至;情之所至,詩以之至。一遵路委蛇,一拔木通道也。然適越者至越爾,今日適越而昔來,古今通哂。東漸閩,西涉蜀,以資越之眷屬,則令人日交錯於舟車而無已時,無他,不足於情中故也。古人於此,乍一尋之,如蝶無定宿,亦無定飛,乃往復百歧,總爲情止。卷舒獨立,情依以生。空杳之迹微,大忍之力定。視彼充然者,豈不能然?薄天子而不爲耳。(1)(明)王夫之:《古詩評選》卷四,《船山全書》第14册,長沙:嶽麓書社,2011年,第654—55頁。

這段評語常常被割裂引用,或只引前半段以證王夫之的詩以道情論,或引“古人於此”數句説明他理想中的靈動境界。但作爲一段渾成之文字,觀其筆勢走向,其歸趨不在多方論證“詩以道情”説,而是因李陵詩觸發“詩以道情”説,隨即進入冥想,用一系列的形象類比勾畫其冥想之中,詩歌的理想狀態。其“意行而行,意止而止”之行文風格在夕堂詩選的長評中十分有代表性。而這一系列的形象類比之間又非平行而是次第取代之關係,共經歷三個階段。第一段至“拔木通道”止,第二段自“然適越者”至“不足於情中故也”,第三段從“古人於此”至末。他初時構想的行人和道路的類比建立在“道”之“言語傳達”和“道路”的雙關意義上,用道路喻言語,情和詩行於言路:“詩之所至,情無不至;情之所至,詩以之至。”其結構完全類同《詩大序》裏對詩的經典定義:“詩者,志之所之也”,只是將詩的精神内涵從“志”拓廣至“情”(2)王夫之在《六十自定稿》的自叙中,就“情”有别於“志”和“性”的特質有明確的界定:“詩言志。又曰,詩道性情。賦,亦詩之一也。人苟有志,死生以之。性亦自定。情不能不因時爾。”“情”因時而發,“志”則爲執定之主張,不爲外物左右。《六十自定稿》第十五册,《船山全書》本,第331—332頁。,又爲情和詩定下先後主從關係而已。然而從中導引出的最後一個譬喻卻出人意料:“一(情)遵路委蛇,一(詩)拔木通道也。”言路竟然並非坦途,而“詩”被賦予拔木通道,破除障礙之功能。《詩大序》之“志之所之也”定義的不僅是詩歌的本質,還揭示了詩從内而外、直接而自然的創作過程。王夫之到“詩以之至”爲止没有偏離此經典定義的内涵。正因如此,從中導引而出的言路上障礙物的暗示纔顯得如此不協調。這個暗示内嵌在類比結構當中,不是作爲概念單獨提出,因此也不明確其障礙是何種性質:是如《文賦》所指“應感之會,通塞之紀,來不可遏,去不可止”之物我和人我之間感通之塞窒,抑或是“言路”之上語言操作層面之障礙?

但王夫之並未在此問題上逗留,而是直接進入下一個“適越”類比。《齊物論》“今日適越而昔至也”喻以無有爲有,如此明顯之悖謬易知,便如顛倒情與詩之先後,宜古今之皆以爲笑。但如果主情而不能專,有情而不足於中,則如眷矚在越卻東西奔走,仍然不能抵達目的地。至此,情、詩、言這些抽象概念因類比而逐漸具體,被賦予能量、方向和目的性。隨即,在這段評語的最後一個類比當中,方向和目的都被拋開:“乍一尋之,如蝶無定宿,亦無定飛,乃往復百歧,總爲情止。卷舒獨立,情依以生。空杳之迹微,大忍之力定。”這是由“志之所之”到“情之所至”,繼而到無入而不自得、自在依止的境地。此境已經超出了經典定義與其曼衍之範圍,而又較二者爲高:“視彼充然者,豈不能然?薄天子而不爲耳。”這最後一個類比所形容的空靈幽微之體驗和不雜旁鶩、絶對的獨立自足之狀態纔是夕堂詩評中的至高境界。然而,問題依然從類比的語言而生:既然卷舒獨立,視彼充然於情中者如讓王之視天子,又何所用於“大忍之力”(3)曾守仁在“力與忍:論文勢夭矯靈動之由”一節中,從文勢中所涵藴之張力的角度考察船山詩論中“忍”的涵意。他將“忍”詮釋爲:“對筆力的控制,那是一種能量的蓄積、也是以之逗引讀者審美情緒,欲彼則此得不在意中,而終於得在高低遠近的張力間,得至一種高度凝鍊的藝術效果。”見曾守仁:《王夫之詩學理論重構:思文 幽明 天人之際的儒門詩教觀》,臺北:臺大出版中心,2012年,第370頁。?這是否意味着“拔木通道”中暗含的障礙意識在新的一境中仍盤桓不去?

評語在此倏然而止,問題姑且懸而不决。畢竟夕堂詩評多數直寫冥想感受而不以論證説明爲事。但比起理性的論證,冥想感受或許能更直接地反映王夫之深層次的問題意識。這段評論包含了王夫之的兩種詩學理想:其一是從“志之所之”承繼拓廣而來的“情之所至”,其完成即在於“至”:情充於中而能達,可以興觀群怨,承擔起詩作爲人我之間的感通媒介而具有的社會意義和道德教化功能。因此在船山詩論中,“情”被賦予“意”之方向性和原屬於“志”之目標性,“情至”同時是自内而外個人情感的抒發和感發讀者之過程。其二是詩作爲心物交感之體驗,其至純者在個體心靈和外物之間的直接交流之瞬間完成,前無倚,後無待(4)評張協《雜詩》:“詩中透脱語自景陽開先,前無倚,後無待。不資思致,不入刻畫。居然爲天地間説出,而景中賓主,意中觸合,無不盡者。‘蝴蝶飛南園,’真不似人間得矣。”《古詩評選》第14册,同上,第706頁。,不假媒介,天機偶觸,無定路可循。如上文之“蝶無定宿”“卷舒獨立”“空杳之迹微”,又如在他處出現的“靈光之氣”(曹丕《芙蓉池作》)、“滿月含光,都無輪廓”(謝靈運《夜宿石門詩》)、“片雲在空,疑行疑止”(王贊《雜詩》)、“一片神光”(李白《採蓮曲》)一類意象,都從空靈晶皛處著筆表述這種心物間自成宇宙、周流自足的狀態。最後,兩種理想境界固能融合爲一:而臻“蝶無定宿”一境者視“充然”者必能之而未必爲之,則是以前者包攝後者。

在這段文字中,王夫之似乎已將創作與詮釋欣賞之立場完全打通,其對詩歌理想經驗之描述既可施於詩人,亦可施於讀者。以船山對舊題《與蘇武詩》三首之激賞,似乎没有理由質疑這段評語是因之而發,但也無人指出,《良時不再至》一首與評語所畫之理想有些格格不入,令人無法從詩例入手印證其觀點。似此評語所繫之詩不足以説明其觀點的例子在《夕堂詩評》中不止一處,如袁彖《遊仙》詩評語云:“無端無委,如全匹成熟錦,首末一色。唯此,故令讀者可以其所感之端委爲端委,而興觀群怨生焉。”(5)《古詩評選》第14册,同上,第775頁。此是王夫之借題發揮,説明得天機之妙者,自不見作意安排之端委,也唯其如此方能感人。袁詩空際來去,説仙界虚幻之事而人情繫焉,“無端無委”四字確是的評。然而,觀袁詩之意致,可興可觀者既淺盡無餘,可群可怨者更無從談起,實與王夫之的興觀群怨説相去甚遠,似不足以當船山理想之實例。

從王夫之的詩學著作中不難找出依據在理論層面解答上述的疑問。其“詩以道情”論之“道”本身就包含了“言情”與導引節度兩方面的功能,這種藝術理想與“人類真正的自由”十分接近,都是將藝術的終極境界目爲個體意志與社會道德規範相協和的完美表現。於是“拔木通道”和“大忍之力”中隱含的力的意識便可以理解爲通向此終極境界時須要拔除之障礙。而自内而外、人我感通之詩和天機偶發、空靈無待之詩——這兩種理想的融合終須借重他天人授受的心性論和宇宙論,在成熟的情景交融理論當中完成。詩只有作爲天人往來授受之親證體驗和人參贊天地化育之歷程(6)見蕭馳:《船山天人之學在詩學中之展開》,載《抒情傳統與中國思想:王夫之詩學發微》,上海:上海古籍出版社,2003年,第40—90頁。,方能同時具備個體和普遍之意義,可以作爲純净的個體自足獨立的心靈活動而宣昭一般人情之真實。

目前船山詩學之研究多取上述思路:即從其文論和哲學著作——主要包括《薑齋詩話》《詩廣傳》《楚辭通釋》和夕堂詩評等抽繹整理出一套完整的詩學體系,將這些體裁、旨趣和撰作時日不一的論著圍繞着幾個關鍵的概念和範疇加以系統化。這種方法有其合理性,也有利於把握船山詩學之整體架構,從歷史的視角認識王夫之對整個文化傳統的繼承和發展。而夕堂詩評内部時或出現的芥蒂疑難,似乎都能融解在這一套經過完善的理論當中。船山經營詩學之目標不僅是爲在理論層面建立一種詩學理想;他對詩歌之理想狀態“應該如何”的描述多是針對實際經驗中的問題而發,其目的是在掃除詩壇之積弊(至於是否達成則另作别論)。

在探討王夫之如何協調統一詩歌之雙重屬性這一問題上,本文的目標不在理論層面的“解釋”,而是在實際經驗層面的“解决”。所謂“實際”,即是包含了詩選評語和詩作在内、王夫之本人的詮釋評賞和創作活動。筆者在“機鋒與神理”一文中曾經論及王夫之詩歌創作時的理論自覺及其詩與詩論之間直接而緊密的聯繫(7)《機鋒與神理:王夫之〈遣興詩〉及其詩學意義初探》,Sino-Humanitas, vol. 29, 2019年。。這裏想要强調的是,船山詩論與詩作之間不是簡單的先有理論、後有實踐之關係。從王夫之爲其詩集和組詩寫的自序來看,創作一直是他探索理論問題的重要途徑(8)見王夫之《六十自定稿》自叙、《七十自定稿》序、《落花詩》、《洞庭秋》、《雁字詩》詩序、《仿昭代諸家體》序,《船山全書》第15册,第331—32頁;第379頁;第567—82頁;第637頁;第645頁;第657頁。。其詩作反映的問題在各個時期因體裁、題材、語言特色之不同而各有側重。本文選擇《擬阮步兵詠懷》八十二首與《古詩評選》中的相關評語作爲切入點,原因有三:

其一,“擬作”和相近的“學”“仿”“效”等一類活動本身就是對詩歌經驗的共通性和個體性之雙重肯定。結合王夫之對前人效仿之作的稱賞,他本人的擬作能够清晰地顯示在創作與接受主體意識一致之前提下,詩歌經驗之共通性與個體性之所在。其二,《古詩評選》中與《詠懷》相關之評語匯集了本文關注的理論問題,而這些問題皆能在船山擬詩中看到回應。此處姑舉繫於《夜中不能寐》之下的評語爲例:

晴月凉風,高雲碧宇之致,見之吟詠者,實自公始。但如此詩,以淺求之,若一無所懷,而字後言前,眉端吻外,有無盡藏之懷,令人循聲測影而得之。唐人于“氣蒸雲夢澤,波撼岳陽城”之下,必須補出“欲濟無舟楫,端居耻聖明”,不爾,如婢子聞人短長,禁令勿言則喉間作癢矣。世愈下,言愈煩,心愈淺也。步兵詠懷自是曠代絶作,遠紹國風,近出入於十九首,而以高朗之懷,脱穎之氣,取神於離合之間,大要如晴雲出岫,舒卷無定質,而當其有所不及,則弘忍之力,肉視荆聶矣。且其托體之妙,或以自安,或以自悼,或標物外之旨,或寄疾邪之思,意固徑庭,而言皆一致,信其但然而又不徒然,疑其必然而彼固不然,不但當時雄猜之渠長無可施其怨忌,且使千秋以還了無覓脚根處。蓋詩之爲教,相求於性情,固不當容淺人以耳目薦取。况公且視劉項爲孺子,則人頭畜智者令可測公,不幾令泗上亭長反唇哉。人固自有分際,求知音於老嫗,必白居易而後可耳。(9)《古詩評選》卷四,同上,第14册,第677頁。下文徵引之王夫之詠懷詩評語同此,第677—683頁。

評點體詩論得以隨意出入於不同理論層次之優勢在此段評語中顯露無遺:論者將詩人之懷抱、作品的形象、旨趣、淵源、價值、寫法特色、同時代與後人之接受、與後世之對比等等内容悉融攝於一爐,而貫之以論者一貫之理論基礎、預設和詩學觀念。其中與本文之主題密切相關的,是“以淺求之,若一無所懷,而有無盡藏之懷,令人循聲測影而得之”“使千秋以還了無覓脚根處”等語所包含的詮釋可能性的問題。阮詩“歸趣難求”之特質並非王夫之第一個提出(10)鍾嶸:《詩品》卷上。,但前人均是從讀者的立場持此看法,而在上引這段評語中,《詠懷》之所以有此特質,是因爲詩人能“取神於離合之間”“如晴雲出岫,舒卷無定質”,故而又與創作者之立場相重疊。至此,我們重又回到從《良時不再至》之評語引出的疑問:創作者與接受者雙方如何就一首詩在“得之”與“不可測”之間實現一種微妙的平衡,從而“文外隱而文内自顯,可抒獨思,可授衆感”(11)《評〈古詩·橘柚垂花實〉》,《古詩評選》卷四,同上,第14册,第652頁。?如何在卷舒自在、捉摸不定的同時又能確保瞬間無盡之情懷得以在詩中延續?

最後,以《擬詠懷》爲切入點的原因之三是它在船山詩學中超出其本身之代表性意義。王夫之在創作和評點時均偏好不著題、不標定命意之五言古詩,對《詠懷》逐首擬作更足見他對此體之重視。從《擬詠懷》得出的啓示將對整體理解王夫之的詩與詩學有一定助益。故而在以下的章節,本文將首先建立《擬詠懷》與其對象共通之基礎,進而通過比較二者之同異,探討王夫之在實際創作和評賞時就融合其“空靈無待”與“充然情至”兩種理想所作的探索。

三、 情境之類通:《擬詠懷》在船山詩學體系中的合理性和理論基礎

《擬阮步兵詠懷》八十二首作於庚戌年(1670)王夫之五十二歲時,是他隱居衡陽觀生居讀書撰作之第十年。是年存詩雖多,卻幾乎全是五言,有五言絶句二十九首述懷入衡山以來嘗棲止處(12)《懷入山來所棲伏林谷三百里中有小丘壑輒暢然欣感各述以小詩得二十九首》,《六十自定稿》,《船山全書》,第15册,第341頁。,又應郭都賢首倡作前後《雁字詩》各十九首。郭詩和者甚衆,皆賦七律,而先生詩最晚出,獨作五律。《擬古詩十九首》《擬詠懷》則其古體,後題前二十四首入《六十自定稿》,餘則入《薑齋編年稿》中(題作《擬阮步兵述懷》)。反觀是年之七言詩,但存《齒落》《哭殤孫》三首入《編年稿》中而已(13)《齒落示吾子》《哭殤孫用羅文毅公慰彭敷五喪子韻》二首,《六十自定稿》,同上,第十五册,第540—541頁。。王夫之對生平詩作之選擇編次均極斟酌,庚戌年存詩情况正是他是年致力於五言創作之反映。

阮籍的《詠懷》五言版本源流有二,今本八十二首之排序多依清代蔣師爚注本.觀船山擬作之次序,其詩之長短、内容均與蔣本逐首對應,故船山所覽當與蔣師爚本同出一源(14)本文引用之阮籍《詠懷》據黄節注《阮步兵詠懷詩注》,北京:人民文學出版社,1957年。《擬詠懷》用《船山全書》本,第15册,第336—340;530—539頁。。似王夫之如此規模的《擬詠懷》在文學史上是一個孤例。自然,《詠懷》詩影響深遠,不但庾信之《詠懷》、陳子昂之《感遇》、李白之《古風》均以此爲宗,歷代各家的雜詠、雜感、飲酒、感遇詩中亦時時出現阮籍的影子。但在題中明白標示“擬作”或“仿效”者,或總體效其意,如江淹的《效阮公詩》十五首,又或擬其中的一篇或多篇,如鮑照的《擬阮公夜中不能寐》,從未有如王夫之全數擬作並逐次對應者。除阮籍之外,船山也未對前代任何一位詩人有如此完整的效仿或追和,這一點有《仿體詩》和《柳岸吟》二集可證。顯然,《擬詠懷》對船山而言有特殊的意義。船山對《詠懷》之評賞與其《擬詠懷》之創作代表了今昔之間詩歌經驗怎樣的共通和延續?擬作又如何保存個體經驗之獨一?

在解决上述問題之前,必先明了王夫之對於擬作性質意義的理解及其在船山詩學體系中的合理性。王夫之在詩論中再三强調“心靈人所自有”(15)《夕堂永日緒論》内編,《四溟詩話 薑齋詩話》,北京:人民文學出版社,1962年,第158頁。,不容襲借,卻不排除與之相近的“學”“仿”“效”和“擬”,那麽於他而言,後四者與前者有何本質上的不同?或者説,如何學、仿、效、擬方不至流於蹈襲?在船山學的語境當中,“擬”與文詞章句層面的“摹擬”“假托”之意相去甚遠,而更接近於境况之“比擬”。例如《邶風論》之一便指向一種莊姜與伯夷“同情”之境况:

“微我無酒,以遨以遊”,擬諸伯夷兄弟之間,而不可擬諸伯夷商周之際。莊姜與伯夷,其有同情乎。哀之不遣,唯不知遣,是以患其哀之傷。思之不度,唯不知度,是以患其思之殆。哀之不欲傷,思之不欲殆,夫豈出於委命安心之下乎?非無焉,不忍用也。非不知焉,終非我安也。求之樂而不得,則終求之哀而不自怫也。……故爲林逋魏野而有哀思之未忘者,胡取其爲逋與野也?爲陶潜司空圖而哀思盡忘者,則是堯舜之仇讎而聊爲之巢許也。對酒有不消之愁,登山有不極之目,臨水有不愉之歸,古人有不可同之調,皇天有不可問之疑,“衆鳥欣有托,吾亦愛吾廬”,苟自愛矣,惡得而弗悲!(16)《邶風》論一,《詩廣傳》,北京:中華書局,2018年,第16頁。袁愈宗在《王夫之〈詩廣傳〉詩學思想研究》(北京:中央編譯出版社,2012年)中對此書作了初步的介紹。關於《詩廣傳》爲船山詩學理論基礎之論述,見蔡英俊:《比興物色與情境交融》,第四章,臺北:大安出版社,1986年。

擬者,差相仿佛、可作比擬之謂。在何種意義上,莊姜之“微我無酒,以遨以遊”可以“擬諸伯夷兄弟之間”?换言之,比擬的合理性建立在何種基礎之上?船山在引文的前一段話中曾設想如是之情境:當臣之於君、子之於父、婦之於夫委身從之,一委而勿容自己,固因其“成乎不可解”而以之爲命;然而既委命矣,君臣父子夫婦之間又難免出現不可調和的矛盾衝突。那麽當此“情睽而道苦”之困境,“哀惡從而爲之遣”庶不至於傷、“思惡從而爲之度”庶不至於殆?此類境况,於夫失位之莊姜、去國而居北海之伯夷俱嘗處焉,以故知二人“有同情”,並非籠統地因爲揆度二人都有“哀思”輒率加比附。也因此,莊姜之詩可以擬諸身處北海之伯夷。

船山設想之情境是從典籍中的記載提煉得來,因而有其人事時地之特殊性;同時,也因其在不同的人事時地之間可以類通,又具備一定的普遍意義。這種由種種情境而開啓的視野,不僅能容納個人因受命不同、禀性各異而作出萬殊之行爲抉擇、情感回應以及言容表現,同時也在類通的基礎上提供一致的平臺以比較判别君子小人、賢與不肖。因此他在論及“同情”與“異情”的問題時,其所以同異,都不外乎從賢不肖各自之立場而用貞或淫之道德尺度:

人之歷今昔也,有異情乎?通賢不肖而情有所定,奚今昔之異也?其或異與,必非其情者矣。非其情,而乍動於彼於此,不肖之淫,而賢者驚之以爲異矣。情同,而或怨焉、或誹焉、或慕焉、或有所冀而無所復望,而情之致也殊,賢者以之稱情,而不肖者驚以爲異矣。由不肖者之異,而知情之不可無貞。無貞者,不恒也。由賢者之異,而知貞於情者怨而不傷,慕而不昵,誹而不以其矜氣,思而不以其私恩也。(17)《邶風》論四,《詩廣傳》,第18頁。

《詩廣傳》立論之邏輯其實與朱熹的讀史法頗爲接近:其所以應對典籍中繁雜的記載,能就任何一件具體事件有所得乎義理而加以闡發,是因爲讀書時内心必先有一恒定的道德尺度,其所闡發之義理亦終將歸於此一尺度。從這一點上説,《詩廣傳》與《讀通鑒論》和《宋論》於體例和篇法之相類决非偶然。前者與其説是傳釋,不如説是論説:其中每一則文字皆就經文之記載提出中心命題而展開討論。其視野是包羅了爲政、處世、修身、治亂等問題的大學之道,而性命、性情以及文情之關係是貫穿其中最爲突出的命題。當其論及《詩》在匿情、見情、循情、達情等社會活動中所起的作用一類問題時,讀者便似乎從詩經學跨入了討論文學現象之“詩學”。其實應該説,對王夫之而言,詩學原本就盡於《詩經》之“興觀群怨”(18)《夕堂永日緒論》内編,《詩廣傳》,第145頁。。故而自《邶風》論起,他就經文而舉出的種種考驗價值取捨之情境,如“情睽而道苦”、亂世懷人、“信而見疑,勞而見譴,親而見疏,不怨者鮮矣”、“悠悠毁譽,泛泛離合”等等,雖非每篇都直接論及興觀群怨,但細思之下,又皆可與興觀群怨相印證。

正是這種因詮釋典籍而設想情境、因類通情境而精研義理之思路,使王夫之不僅於傳經,而且在論通鑒、評詩文時,都時時有比擬的行爲,將經史詩文雜糅並觀之情况更不鮮見,有時甚或因爲文義不顯而令人誤會他在隨意比附。需要指出的是,比擬情境與“設身處地”不同:後者預設了經驗雷同重複之可能,而前者是在肯定個體經驗之獨特性的前提下,在普遍情理之層面論其同異。明乎此,王夫之針對前人的仿效之作而發的評論、以及他自己的擬作和仿體詩便都順理成章。並且可以進一步説,效人作詩是“學其文”而“因其情”之一例,其原理則是“情文無畛”:

聖人達情以生文,君子修文以函情。琴瑟之友,鐘鼓之樂,情之至也。百兩之御,文之備也。善學關雎者,唯鵲巢乎!學其文而不以情也。故情爲至,文次之,法爲下。……何言乎情爲至?至者,非夫人之所易至也。聖人能即其情、肇天下之禮而不放蕩,天下因聖人之情、成天下之章而不紊。情與文,無畛者也,非君子之故齧合之也。(19)《召南》論一,《詩廣傳》,第8頁。

《鵲巢》詩人之所學者,聖人之禮樂文章;降乎詩,則爲筆墨、爲風度、爲風局神韻。以一語括之,今昔殊趣而不可以相襲者,是“情之致”;見於文而可以學者,擇物稱情,遣之有度,是“情之用”;而其所以類通而論同異者,則是致情、用情之境况。這裏可以用王夫之時常批評的杜甫的例子來説明:身處國家分崩、戰伐未已之秋,是可以類通之情境;杜甫憂國是其情之致;其“憂之以眉”(20)《衛風》論四,《詩廣傳》,第32頁。,在王夫之看來是用情失度之表現,故而對其亂後之詩作多有譏議。

在上述理論基礎之上,“學”、“仿”、“效”、“擬”之意義在於通過文辭表現而修學先賢用情之度,是“修文以函情”之下的一子類。看王夫之對江淹《學魏文帝》《效阮公詩》諸篇之評語,其論筆墨、論風度、論藴藉、論俯仰徘徊,都可以“情文無畛”爲前提而一歸於“情之用”:

評《學魏文帝》:通首全用子桓,各有其事,各有其情。筆墨之妙,唯人所用,亦至是哉。

評《白露淹庭樹》:文通效阮,本自詠所感,徘徊俯仰無非阮者,然則情之不遠,而風度自齊。陸平原擬古,正無古人之情,雖復追影躡光,已何從相肖哉……步兵心髓,至此爲文通掐盡,其尤深妙處在即此句便止。

評《若木出海外》:命意博,立言約,約固不可及也。比喻語,若有謂,若無謂,唯以意仿佛,故結語直而不絞。阮之所謂阮者,亦惟是爾。

評《夏后乘兩龍》:一氣不待回换,自不迫促。神韻則阮,風局則十九首矣。

評《昔餘登大梁》:寄意在有無之間,慷慨之中,自多藴藉。文通不屑構景語,張景陽,謝康樂且出其下矣。顧有時從廣大深至作句,於景倍得,直奪三百篇之胎骨,如“日月少精華”是也。(21)《古詩評選》卷四,同上,第14册,第783—786頁。

船山對江淹評價甚高,但一者,江淹心目中之阮詩與船山之理解未必一致,再者,六朝人擬古、效古自有其格局,亦非盡如船山所説,所以若論能更直接而完整地顯現船山擬詩的出發點、邏輯和目標,還須看他自己的《擬詠懷》並將之與阮籍原詩仔細比對。例如第九首:

阮 詩擬 作步出上東門,北望首陽岑。下有採薇士,上有嘉樹林。良辰在何許,凝霜沾衣襟。寒風振山岡,玄雲起重陰。鳴鴈飛南徵,鶗鴃發哀音。素質遊商聲,悽愴傷我心。泛舟浮湄水,逶迤靑楓林。湄水去不息,言下湘江潯。停檝長太息,明月照我衿。天宇羃廣野,平原氣蕭森。夕鳥瞑不飛,游魚喧籟陰。寸心不自得,何况飛與沈。

如果用情懷、風格等來形容二詩的相似,非但流於寬泛空洞,而且與王夫之作詩的基本理念相悖。擬作非是否决詩人“自詠所感”之前提,也不是直接以他人的文辭特色爲對象作印象式的摹擬。如果承認船山之“擬”是因類通情境而擬諸己意,再及於筆墨風度之效仿,那麽聯繫二詩的是何種情境?《周易内傳》中王夫之釋大有初九爻辭時寫了如下一段話:

害,謂違衆背明相悖而害也。匪咎,詰詞,猶言豈非咎乎。六五大明在上,虚中以統群有衆,剛受命以定交,初猶遠處置身深隱之地,剛傲而不上交。六五虚中延訪,非有失賢之咎,則非初九之咎,而誰咎乎。必若伯夷叔齊之絶周,悲歌餓困,備嘗艱苦而不恤,然後可以免咎。若嚴光周黨傲岸自得,非艱難之時,無艱難之心,咎其免乎。(22)《周易内傳》,《船山全書》,第1册,第331—332頁。

在王夫之以前從未有人將這裏的“匪咎”讀作反問句。自他看來,卦象顯示的是君王大明在上,虚中延訪,在此形勢之下,賢者剛傲幽處的行爲並不合理,不能無咎,除非是如夷齊一般備嘗艱苦而後可。而“遠處置身深隱之地”,“處艱難之時,有艱難之心”。如是情境與王夫之對阮詩所用夷齊之事的理解十分吻合:

因事起情,事爲情用,非曰脱卸,法爾宜然。若必遵始末之蹊徑,雖得句如“今古一相接”,猶之淺也。“良辰在何許”以下四十字,字字有夷齊在内,呼之欲出。雖然,如此評唱,猶恐阮公笑人。

評語末句流露出些許不自信,這在船山詩評實屬難得一見,讀之不覺失笑。若照他的理解,自“良辰在何許”以下,詩中之人已無判乎阮籍與夷齊,其目中所見、心中所懷皆與夷齊若出一轍。但如此評唱,今古未免扣合地太過緊密,不及他所賞於阮詩之“取神於離合之間”的若即若離、若然若不然之境界。其實王夫之如此理解未始不恰,觀阮籍此首之氣序懷抱——寒風凛冽,玄雲幽蔽,鶗鴃哀鳴,秋氣凋傷——的確可以擬諸夷齊在首陽山艱難悲歌之情境。所以阮公必不笑人,特先生自笑耳。

再看船山擬詩,首四句因事起情之“事”就有了若然若不然之意味。湄水在王夫之隱居的衡陽附近(23)《明一統志》卷六十三:“湄水在湘鄉縣西五十里,源出安化縣龍安山,奔流數里有石巖當路,水入巖中,伏流六七里,分爲三派流出,東入于漣。”,係實有其地,而青楓林、湘江水卻有楚辭寫景之况味,至五六“停檝長太息,明月照我衿”復有停棹夷猶、心昭日月之意。聯繫船山傳《易》時“伯夷叔齊悲歌餓困”與“嚴光周黨傲岸自得”之對比,詩末自云“寸心不自得”、與棲鳥游魚俱不相况之深意則不言可喻。

船山論詩有“文外隱而文内自顯”之説。阮籍此首,若必向詩外之歷史背景推求是否爲悲魏晉禪代而作,又或鶗鴃先鳴是否指刺奸邪(24)《阮步兵詠懷詩注》,第14頁。,便難免會陷入索隱、揣測之困境。看船山評語,此詩文外指涉之隱晦顯然無礙於文内意義之清晰完整。他從“良辰在何許”以下四十字領略到一種詩人與夷齊同情之境况,一種“處艱難之時,有艱難之心”而俯仰悲歌之隱士懷抱。他的擬作自有其事、自書其情,而其情其事與阮詩又俱可類通。其學自阮詩者,是包括了“因事起情,事爲情用”在内之筆勢次第,甚至還會根據自己的偏好作一些“改進”,但阮詩文字間所顯現的詩人行止進退、遊目喻懷之風度,他俱都依照原詩之順序次第寫之。

《擬詠懷》八十二首於筆墨風度步趨原作之嚴整悉如以上例子所示,而其中大部分因爲詩人“各有其事,各有其情”,所以在初看之下其間對應或不明顯,例如第十三首:

阮 詩擬 作登高臨四野,北望青山阿。松柏翳岡岑,飛鳥鳴相過。感慨懷辛酸,怨毒常苦多。李公悲東門,蘇子狹三河。求仁自得仁,豈復嘆咨嗟。長夏生景風,飄然過我墟。蓬居困杲日,赬影過桑榆。延睇望廣天,胡爲自攣拘。西臺有餘哀,聊城無報書。生我自有天,憔悴與之俱。

二詩俱言“憂生之嗟”而思致各異。阮詩舊説均泥定李斯、蘇秦之死,認爲詩人旨在感嘆世間苟求功名富貴而終致不得其死之輩(25)同上,第19頁。。船山擬詩用謝翱西臺慟哭和無名燕將死聊城事,看似與原詩全無共鳴。其實阮詩所説之“怨毒”未必是單純地從個人功業禍福的角度而言。上下兩句一言其死時,一言其微時,隱然函括了人物由微至顯及終的整個生命軌迹。蘇秦之爲六國也、李斯之爲秦也,不可不謂勞形苦神以致其强。蘇秦一度連六國以拒秦,秦王用李斯謀而竟并天下,然而不數年間,二人俱被讒罹禍,趙高信而李斯戮,蘇秦死而從約解。在歷史上士之於國、臣之於主之權力政治環境當中來看待二人生平之成敗得失,方與詩人登高遥望丘壟松柏之宏闊視野相稱。所以詩人在感懷人生苦多怨毒之餘,可以用“求仁得仁”解之。否則必似曾國藩將“求仁得仁”反過來讀作“求禍得禍”,非但與文理不合,且阮詩果真澆刻若此,又惡足以當“厥旨淵放”之譽?

故阮詩之情境是詩人當世亂壤分之際,念及往世士人在類似的時代因追逐功業而使一己之榮辱生死與其所委命之政權之興衰陵替相與纏繞,有感於委命亡身之恨而發的“憂生之嗟”,其爲船山所擬者亦此。阮詩以青山松柏起興,擬作用日影桑榆,至五六感懷,七八用事,結語自解,均與原詩相合。但此情境之類通包含了作爲抒情主體之詩人感物言懷之風度次第,卻不包括感懷之具體對象或者内容;换言之,擬作並未襲借或可被概括爲原作之“中心思想”的“意”。二詩一登高,一蓬居,一酸辛,一昭曠——不論是論“情”還是論“意”,二者均迥不相犯。從擬作中的两則典故來看,詩人的委命亡身之恨當是爲南明抗清死節的將帥而發:西臺之哭在清初遺民中間有普遍的共鳴,而詩人用在此處,恐怕更有嗣響阮籍空山慟哭的意思(26)謝翱:《登西臺慟哭記》:余曰:“嗚呼。阮步兵死,空山無哭聲且千年矣。”。燕將因被讒不敢歸燕,在田單的攻打下守聊城年餘,魯仲連修勸降書以射城中,燕將見書猶豫,恐降而見辱,竟自殺,故云“聊城無報書”(27)見《史記·魯仲連列傳》。。這個典故雖爲人熟知,然而在此處運用的角度十分獨特,或者意味着其人其事有特殊的指涉,詩人所懷念的對象很有可能便是王夫之昔日在永曆朝的上官,於四年(1650)留守桂林、城破死節的翟式耜。

上引二詩有幽處遠隱、不恤艱難之决絶剛烈,更有安身委命、憔悴由天之貞固坦蕩,《擬詠懷》雖然興寄多端,其心髓一盡於是。但如此强烈的情感被他函納在阮籍《詠懷》式的情境當中,於文外之指涉只有較阮詩更加隱晦,用筆也更爲和緩。而對上一節提出的問題,至此也有了初步的解答。王夫之的詩學理想以卷舒獨立與充然情至的融合無間爲至高境界:如果説其理論但言其然,其詩作則顯示其所以然。他稱賞《詠懷》詩獨立於具體時事之外的歷史不確定性;這種不確定不但使“當時雄猜之渠長無可施其怨忌,且使千秋以還了無覓脚根處”。在王夫之看來,阮籍《詠懷》是“取神於離合之間”“如晴雲出岫,舒卷無定質”這種無方向、無目的性的空靈無待之創作境界的産物,構成一個超越歷史環境而相對獨立的藝術空間,將淺人、糙人、小人、“人頭畜智者”等一概排除在外。與此同時,對懂得“相求於性情”的讀者來説,不但詩人之懷在詩裏昭顯無遺,而且善學之人(比如王夫之)能因其文而修學詩人擇情之道、接物之度,進而修文以函情、因情而成章,實現詩教在社會中歷時而新的循環效用。

《擬詠懷》顯示:爲詩人與讀者所共、從而使詩之獨一無二的瞬間經驗得以保存而通達者,既不必是詩人當時之意,也不是爲讀者所領會的詩人之意,更不是讀者與詩人的“古今同致”;在恒同的情之性(如“貞於情”)和萬殊的情之致之間、在“無盡藏之懷”和詩内有邊界的字句之間尚有一個中間環節,即是詩人與讀者雙方可以類通之情境。每一首《詠懷》詩都有其特殊的情境,詩人以文辭顯之,讀者復因其文辭而得之。觀船山擬詩可以明了,他對詩人的言容風貌、俯仰進退之領會及效仿均未從各詩具體的情境之中抽離。由於情境之比擬但須類通而不求其雷同重複,所以擬作者仍然保有詩人的自在獨立,能够在各有其情、各書其事的前提下修學前賢之風度。船山之所以比擬前人者緣於是,其有期於後人者也在於是。

雖然王夫之没有特别提出“情境”作爲理論範疇進行探討,但一旦肯定它在《擬詠懷》的作用,便會發現情境之類通其實是船山論詩的基本預設之一。即以其情景交融理論爲例:一般認爲其核心主張有二,一是在於把握並顯現現時的真情實景而非作意生造;二是强調情景流轉相生,反對“截分兩橛”而導致板腐僵硬的“情不足興,而景非其景”。那麽合於何者爲真實?詠得現量的意義何在?是否是爲了向讀者重現其時情景交融的瞬間體驗,而此瞬間之感是否有賴於讀者通過詩中文字把握作者當時之情、當地之景纔得以持續?從船山詩評中可以看出,“真實”是以詩中顯現之情境爲自我參照,其中所含之情志不能被抽離於詩中情境之外單獨存在。故王夫之讀詩並不特别講求“以意逆志”;而除了詩中所顯當時所懷何事、所感何由,他也不會從文辭意象汲汲追索文外之指涉。他關注的是其措辭造語是否顯得詩中情境清晰完整,而其效用也不是爲了讓讀者設身處地重新體驗一遍作者的經歷,而是爲因顯而類通:

評謝靈運《登池上樓》:“池塘生春草”,且從上下前後左右看取,風日雲物氣序懷抱無不顯者,較“蝴蝶飛南園”之僅爲透脱語,尤廣遠而微至。

評謝靈運《初往新安桐廬口》:亦閑曠,亦清宛。秋月空山、夕陽煙水中,吟此蕭然,豈不較“結廬在人境”爲尤使人恬適?(28)《古詩評選》卷四,《史記·魯仲連列傳》,第14册,第732;743頁。

評王維《觀獵》:右丞之妙,在廣攝四旁,圜中自顯。如終南云闊大,則以“欲投人處宿,隔水問樵夫”顯之;獵騎之輕速,則以“忽過”“還歸“回看”“暮雲”顯之;皆所謂離鈎三寸,鱍鱍金鱗,少陵未嘗問津此也。然五言之變,至此已極。右丞妙手能使在遠者近,摶虚作實,則心自旁靈,形自當位。

評杜甫《野望》:“迢遞起層陰”,絶奇景語,知音者少。有“迥”字,則“初”字妙……如此作自是野望絶佳寫景詩,只詠得現量分明,則以之怡神,以之寄怨,無所不可,方是攝興觀群怨於一爐錘,爲風雅之合調。俗目不知,見其有“葉落”“日沈”“獨鶴”“昏鴉”之語,輒妄臆其有國削君危,賢人隱、奸邪盛之意;審爾,則何處更有杜陵耶?(29)《唐詩評選》卷三,同上,第14册,第1002;1019頁。

今人解“欲投人處宿,隔水問樵夫”,大約會説表現了詩人愛山探勝的情懷,而船山但云顯得終南闊大。“山迥日初沉”,王夫之謂“俗目”一見輒臆測有國削君危之意,今人至少也會説表達了詩人悲凉憂國之情,而他卻稱賞“迥”字“初”字之邏輯關聯。予意其妙處當在寫瞬息之逝景而有一佇立遠眺之人在。“從上下前後左右看取”“圜中自顯”“詠得現量分明”等語言其寫景;而“秋月空山、夕陽煙水中,吟此蕭然”“以之怡神,以之寄怨,無所不可”等言其效用能讓讀者在類似之情境下以爲興觀群怨之依托,而並未要求讀者與作者必須同情共感。當然,王夫之不曾排除“古今同致”“每覽昔人興感之由若合一契”之可能,但這樣的情况屬於特殊之巧合而非常態或是必然。

故云情境之類通作爲一種基本預設貫穿在王夫之的詩學理論當中,其意義不僅限於《擬詠懷》。就本文所探討的問題而言,它是明了詩歌經驗的雙重屬性——在其片斷性與延續性、其個人意義與社會效用、其作爲依托於語言的文字藝術和超越語言之純精神經驗——何以能在船山詩學體系中融合之基礎。

四、 《擬詠懷》之撰作旨趣及其在船山詩與詩學中的意義

阮籍《詠懷》素有“厥旨淵放,歸趣難求”之評價,但這並不妨礙歷代注家對其主旨各有領悟,故在船山之前有李善之“志在刺譏”,其後有陳沆之“憤懷禪代”(30)(清)陳沆:《詩比興箋》,上海:上海古籍出版社,1981年,第40頁。。至於對各首詩意之箋釋,注者大多運用詩外的背景知識與詩内的文辭形象相印證,包括具體的歷史事件和人物、以及阮籍的生平經歷、思想和政治立場,歷來大抵不出傷世變、悲年命、刺奸邪、思佳人等種種。由於年代久遠,對這些背景所知不詳,其與詩之關係也難以考定確實,故時有臆測牽强之説而莫衷一是。王夫之“文外隱而文内自顯”的觀念在很大程度上回避了以史證詩和以人鑒詩之詮釋方法所帶來的困難。從《詠懷》詩的評語來看,他其實並未否認詩與具體史事有直接關聯,只不過更加强調其不確定性。例如評《灼灼西隤日》云:“荀彧空器之死,早已料盡,目光射遠,手腕自爲之飛舞。”如果問何以知曉阮籍此首係作於荀彧死前,又如何知曉“黄鵠遊四海,中路將安歸”係預指荀彧之結局,他大約會答:“信其但然而又不徒然,疑其必然而彼固不然。”其不可確知正是真人真詩之佳處。如上文所論,在船山目中有圜中自顯而可以確知者,即是每首詩相對獨立之情境,其中詩人接物言懷之風度纔是他效仿的目標,而情境之類通則是他擬作的基礎。船山又云,《詠懷》“托體之妙,或以自安,或以自悼,或標物外之旨,或寄疾邪之思,意固徑庭,而言皆一致”(31)“一致”的意思,或可謂整體風格一致,或可謂言意一致,然而其意義在船山另一條評論中體現得較爲充分,可以作爲注脚:“平原擬古,步趨如一,然當其一致順成,便爾獨舒高調。一致則净,净則文,不問創守,皆成獨構也。”評陸機《擬明月何皎皎》,《古詩評選》,第14册,第697頁。。故本節對於《擬詠懷》撰作旨趣之探討,即從尋繹擬作與原詩相通之情境入手,進而闡發並總結其所師阮詩言情之特色,而二者詩中的情、意、事等等,則或同或異,或近或遠,並無一定,這也是王夫之擬作的精神所在。

王夫之在他所稱賞的衆多前代篇章中獨取《古詩十九首》和《詠懷》八十二首遂次擬作,足見其重視,而他對二者的總評至少道出了一部分緣由。他評前者云:“《十九首》該情一切,群怨俱宜,詩教良然,不以言著。”(32)《古詩評選》卷四,第14册,第644頁。評《詠懷》之《開秋兆凉氣》也同樣寫道:“唯此窅窅摇摇之中,有一切真情在内,可興、可觀、可群、可怨,是以有取於詩。”《詠懷》詩的總評緊接其第一首評語之後,上文已經引録,其中“遠紹《國風》,近出入於《十九首》”大略表出船山所認爲的《詠懷》與《古詩》之承繼關係。在他看來,《詠懷》詩之某些篇章與《十九首》共同的可貴之處,在於其四情通宜而緣自人間一切真情。

學者多許此論深廣,但不知爲何無人細究《十九首》與《開秋兆凉氣》等篇何以就能該情一切而四情皆宜?何以知曉船山此論不是出於崇古而寄予這些詩篇以超比例的荷載?不難看出,王夫之這些評論是從作品與接受並重、詩人與讀者之情互貫的立場而發,因而在解答其所以然的問題上,研究的重心自然被導向一種溝通雙方的中間地帶。這個中間地帶(或者説“空間”),目前多被抽象地定位爲作品所營造、爲詩人與讀者共同體驗的“美感經驗”或“藝術境界”。然而,討論《開秋兆凉氣》等詩的“美感”或“境界”之高妙不能從根本上説明王夫之的觀點,因爲此類語彙往往包括情、景、修辭、價值判斷等多個層次之總和,其作用在包攝而不在其精準。對美感、境界之領會一方面取决於個人感受而多流於主觀,另一方面又受制於詮釋規範而易失於機械,故而本文在接近實際而可確知之經驗的層次再設“情境”這一環節。“情境”不涉價值判斷,不似“境界”有深淺高下之分;至於修辭,則用船山之語彙,以顯得詩中情境“分明”“透脱”爲準。

一詩之情境有時或囿於歷史時地,又或不能離於詩人生活中之瑣細事件,而及其至則“隨所以而皆可”,是以其包容度有廣窄之分。看被船山冠以“有一切真情在内”“廣大無垠鄂”(33)評《涉江採芙蓉》,《古詩評選》卷四,第14册,第646頁。等評語之篇章,均是内自顯而外無垠者,他本人的擬作也着力於此。就如以下兩首:

岀門何所適,極目延雲容。白月照廣川,緑甽生清風。飛鳥去天末,蕭條無餘蹤。置意良獨難,歸來扣哀桐。(《擬詠懷》其一擬《夜中不能寐》)

白日迴南轅,草木芸以黄。時改心易驚,哀情隨大荒。遠視無所懷,但念有悲凉。西暉徐以下,微風過墟岡。庭宇曠蕭森,披帷延星光。(其十四擬《開秋兆凉氣》)

此類情境,不但包容甚廣,而且極其接近王夫之理想中的“本質之詩”。而詩内之情境又有以異焉。《岀門何所適》盡得原詩的“晴月凉風,高雲碧宇之致”:詩人以不釋之懷、極望之目,而徘徊於兩間,則當耳聆目接之際,其懷抱與碧天俱廣,與逝羽共遠,躡影追光,參垺入細,無所往而不可。從這個意義上來説,此首之情境可以看作船山詩學中“詩人詠懷”之典範。至於試圖從詩中的文辭形象推求詩人具體是何懷抱,如六臣注“孤鴻喻賢臣孤獨在外,翔鳥鷙鳥以比權臣在近”云云,又或因鴻號鳥鳴試想詩人何以“憂思傷心”,顯然都不是王夫之關注的重點所在,甚或這種解謎式的附會正是他所極力反對者。若《白日迴南轅》則與原作同是悲秋詩,詩人懷抱一種“窅窅摇摇”、動摇五内之殷憂,然而俱含情不訴,但於出入徘徊之際吟詠其耳聞目見。阮詩之情境是夜中從室内來至野外,末句方聞鷄而返;擬作正好與之相反。阮詩突出了“鳴”聲:以蟋蟀起興,聞鷄作結,兩次警醒詩人以時序之推移,而蟋蟀秋吟復又反襯詩人之無所用於“多言”和“繁辭”。王夫之在擬作中用“時改心易驚”扣此詩之情境,而於其殷憂也未有多言,反而説“遠視無所懷”。然而其結尾“庭宇曠蕭森,披帷延星光”與阮詩之“微風吹羅袂,明月耀清輝”兩相輝映,以明其殷鬱懷抱之不訴諸言辭並不等於詩人隱匿其情,而是“昭昭乎揭日月而行”,懂得以性情相求之讀者自能得其懷抱。上引二首,都在“如一無所懷”和“有無盡藏之懷”之間維持了微妙的平衡。後來讀者,苟非其人,不逢其事,但以眺覽、悲秋詩觀之,也足以爲之神往;但若讀者適懷深至之胸襟(至少不能是“淺人”“糙人”),又適有不釋之愁、不可解之哀思,則更能因二詩之情境而各有興寄,以己之無盡之懷相接於古之作者。讀王夫之擬作,則知“可群可怨”之評,良非虚語,而“該情一切”之意義也隨之而顯。

以上二首俱是帶有自省意義之詠懷詩,也就是説,其詩不僅僅是一己懷抱之抒寫,同時也是對於抒情詠懷之活動與“詠懷”詩體之詮釋。至於其懷抱與物昭明,幽而顯,鬱而達,則又代表船山詩學中抒情詠懷之典範。在《擬詠懷》中時常出現王夫之對詩歌經驗中情、物、言三者關係之見解,如君子擇乎物而稱其情、因物而知所以定情、修文以函情等等,皆可與他的理論主張相印證:

世故亦易知,紛綸無畏驚。春草生漸長,鶗鴂已先鳴。俯仰時序間,遷變各有形。感彼翩飛鳥,聊用定我情。(其三十六擬《誰言萬事艱》)

和月適已届,清朗開八埏。宇内各悠悠,何者相忘言。一爲佳人思,邈若各一天。中懷固閔默,函之千萬年。(其三十七擬《嘉時在今辰》)

靈鳳不屢見,脩竹無長榮。芳吹日暮歇,哀鴻中夜鳴。蟋蟀喧蕪草,熠耀群飛行。悽怨疑凋傷,憺忘非所經。安能抱寸志,與物相昭明。(其四十五擬《幽蘭不可佩》)

在船山詩論中提及的、阮籍《詠懷》對《十九首》“該情一切,群怨俱宜”之詩教的承繼,復又通過他自己的《擬詠懷》得以延續。以上固然是王夫之擬作的一部分緣由,而其餘則須求諸阮詩有别於《十九首》之特質。關於後一點,王夫之也有一語括之——“高朗之懷,脱穎之氣”(其負面的表現則稱之爲“英氣”(34)“結語有英氣,故猶似阮,不爾,直與十九首通坫,不知牛耳誰執”。《評江淹〈效阮公詩〉之〈夕雲映西山〉》,《古詩評選》,第14册,第786頁。)。“懷”“氣”已將描述的對象從詩轉移至詩人,而這種轉移側面反映了在中國詩歌史上,《詠懷》詩所體現的五言古詩這一體裁性質的轉變。據宇文所安的觀察,在中國三世紀的詩歌當中,詩人的聲音大多通過一些易於辨識的人物類型而發;每一種類型都帶有一定的可能和局限:什麽應該説、什麽可以説、什麽又不能説。有些《詠懷》詩對這些類型的運用比較常規,任何三世紀的詩人都有可能寫出(宇文先生將《夜中不能寐》歸於此類);許多篇章則出人意料,或没有先例,或是其中的常規類型在詩人極具力度的表現中發生了根本的變化。後一類詩歸於同時代任何其他詩人的名下都會顯得格格不入(35)Stephen Owen, “Introduction,” in The Poetry of Ruan Ji (De Gruyter, 2017), p13-19.。故而,《詠懷》詩中開始浮現一個個性鮮明的“作者”的聲音,其於作品的凝聚力甚至超溢出八十二首之外,是爲《古詩十九首》之所無。在《詠懷》詩的接受史上,這位作者與歷史人物阮籍完全重疊,後世的讀者没有對二者加以區分。王夫之用“高朗之懷,脱穎之氣”等語形容之;而其表現在詩歌創作中的“如晴雲出岫,舒卷無定質”、善用“弘忍之力”等特色也完全吻合他的美學理想。故而修習爲他所領會的、具有《詠懷》詩人阮籍之個性的風致氣度是他擬作的又一層重要意義。

如上文所論,王夫之的效仿絶對不是以“成爲”阮籍爲目標,也有别於詞曲論中經常提及的假托和“角色扮演”。即便是擬作,王夫之也同樣强調詩人自身經歷的必要性及其作爲詩歌主要表現内容之意義。而他擬作的真正目標,即《詠懷》詩人的擇情接物之理、用筆之度、以及從中流露的懷抱和氣度。雖然本文爲行文方便或會一總稱之爲“風度”,但必須强調:“風度”係通過具體情境而展現,而風度之效仿同樣須依托情境,而非停留在印象層面或直接運用詞藻來複製一個大致的藝術形象。因而,如果從《詠懷》詩人個性鮮明的聲音與其詩中所顯現情境之間的關係着眼,那麽八十二首中有相當一部分能够匯聚在一個共同的主題之下,即詩人當身處以羈縻患害爲常的人間世,如何俯仰造化之變遷、默探道德之恒常;至其憂生、登高、遊仙等行爲活動,又或如“疾邪”“自安”“自悼”等等,均可因其口吻而想象其人物,也就是王夫之所説的“意固徑庭,而言皆一致”。

《詠懷》詩中的人間世可以在《大人先生傳》中找到對應:對於如行拘動檢之君子、抗志顯高之隱士、庶免小而不及大之薪者——此三者代言的與道參差的處世之方,阮籍也曾借遨遊區外的大人先生之口進行批駁。《詠懷》詩同樣有世間和區外的設定,詩人也常常對一些人物的處世方式表示不屑或者嘆惋,然而與大人先生不同的是,他的立足點是在塵世之中。他在登高和遊仙時或可偶用大人先生的視角俯瞰人間世,但更多的時候,他都意識到自己正身處其中,因而是以參與者的身份,雖然是不得已的“灰心寄枯宅”,來審視世患並付諸深省。所以《詠懷》詩人的情感更爲矛盾而複雜:“大人先生”這個理想中的身分賦予了他超然的視角,但同時,他又不可能脱離由此視角而洞察的人間世的羈累和顛倒,也恰恰是這一特點被王夫之充分地表現在其擬詩中。於是,這位詩人在物象層面覽物知微,尤擅捕捉奄乎飄忽的自然現象;在心性方面,他具備超越自我之情的胸襟而能體物情之廣大深至;在言情興感方面,其遺世之孤心和撫世之悲慨常因並立在同一首詩中而産生頓挫和突轉;就其詩意而言,則夭矯靈動,不可預測,體現出一種“卷舒獨立”“無端無委”之空靈無待的樣態。具備了以上幾點,詩中人物便呼之欲出:

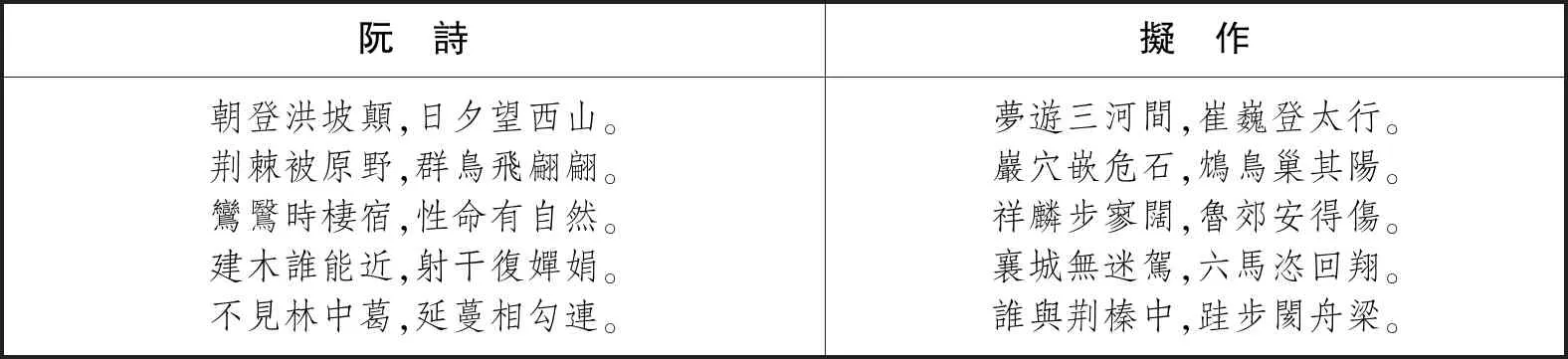

阮 詩擬 作朝登洪坡顛,日夕望西山。荆棘被原野,群鳥飛翩翩。鸞鷖時棲宿,性命有自然。建木誰能近,射干復嬋娟。不見林中葛,延蔓相勾連。夢遊三河間,崔巍登太行。巖穴嵌危石,鴆鳥巢其陽。祥麟步寥闊,魯郊安得傷。襄城無迷駕,六馬恣回翔。誰與荆榛中,跬步閡舟梁。

阮詩因登高,擬作因夢遊,均以宏闊之視野開篇,再着力描述一種無羈無待、優遊自得之境,至末尾處陡轉,反觀林葛蔓生,荆棘跬步,形成鮮明的對比。但阮詩舉鸞鷖、建木、射干,其意在個體各盡其生命之自然;而擬作的魯郊獲麟、襄城迷駕俱是反用其事(36)“黄帝將見大隗於具茨之山,至於襄城之野,七聖皆迷,問途於牧馬童子,進而問爲天下。童子答:‘去其害馬者而已矣。’”見《莊子·徐無鬼》。,想像一種先於歷史、並超越了歷史實際的理想自然秩序。與《夢遊三河間》相類,以下數首同樣有一位孤遊翱翔於區外而又未離於域内關懷之詩人在内:

二曜轉靈轂,去來恒若兹。屈伸無殊指,俗目以見移。吾生在天地,豈復有盡時。雍門悲孟嘗,但爲富貴悲。羊公顧峴首,陵谷亦已疑。往者非所邀,來者非所期。精神通元命,太和歸玄坯。綺麗千秋間,居然駕雲霓。(其三十二擬《朝陽不再盛》)

危飆充太虚,來往摇蠉動。飛蓬亦承之,南北相飄送。長夜在指顧,魂魄非我用。真人識天情,針芒辨錯綜。高舉凌青雲,霞旌相導從。酌斗餐玉漿,揮劍剸螮蝀。道遠不易從,要之心所重。下視僶俛子,惻然增傷働。(其四十一擬《天網彌四野》)

終日無餘歡,振衣游九閶。旦披瑶圃門,夕宿玉山陽。回睨周與秦,劃然各開張。世士如遊蟻,語笑感心傷。揮手不相顧,嵯峨日月旁。(其七十三擬《横術有奇士》)

清都定何在,天池亦不遥。餌芳有驚魚,巢卑有危條。揮劍破雌霓,馺娑見青霄。塵垢非我親,商歌入泬寥。濡需復何有,天閶闢岧嶢。欲從世人言,寥廓無與招。(其七十六擬《秋駕安可學》)

分而觀之,《擬詠懷》每首之情境都可與原作類通,詩中人物的俯仰進退也因之而顯現;合而言之,則匯聚成一位獨具《詠懷》詩人之風懷氣度的人物形象,類通已然是詩歌經驗的共通與延續所需具備的條件。以上所引數詩,除了《二曜轉靈轂》的詩意與原作扣合得絲絲入拍之外,其餘無一不是在另書己意。故王夫之雖借《擬詠懷》近師阮籍而遠紹《十九首》,但其中抒發的情感和哲思遠遠超出《十九首》之外,與阮籍也大相異趣。他在這組詩中的追求既非遊仙長生也非儒家内聖式的終極超越,而是在書寫生命存在困境之同時,從外界事物之矛盾紛紜返證其君子之心的貞固恒定。

在《擬詠懷》中出現的憂生、遠遊、或其他詠懷詩中常見的主題,都有更深層次的哲學問題作支撑,而這些問題又多是因具有其個人意義和特定的時代背景、而在船山學術論述中尤爲突出者,例如第三十九首末句之“義命”:

酌酒歌生平,疇昔亘不忘。燕臺振悲吟,哀風爲飄揚。磨劍寒水濱,星月灼鋒鋩。誓身菵露間,聊充鳥鳶腸。堂上悲白髮,恩愛不得將。耿懷躓中路,宵旦泣沾裳。吞聲無能宣,義命各有方。(其三十九擬《壯士何慷慨》)

原詩《壯士何慷慨》係歌頌臨難效命的戰場烈士。方東樹評曰:“原本九歌國殤詞恉,雄傑壯闊,可合子建白馬篇同誦,皆有爲言之。此等語古人已造極至,不容更擬。杜韓所以變體,即自直書胸臆,如前後出塞可見。”(37)《阮步兵詠懷詩注》,第48—49頁。原評在《昭昧詹言》卷三,與引文略有出入:“杜韓所以變體爲之,原本前哲,而直書即目,直書胸臆。”是評雖然出在船山之後,但對這個主題之源流變體的分析切實可據,“不容更擬”之論或稍嫌絶對,卻也並非無因。王夫之的擬作即背離了原詩的雄傑壯闊,但也没有取前後《出塞》之變體,而是通過壯士的燕臺悲歌回顧其生平之艱辛和所付出的犧牲。詩中所寫是一位人物類型,並非王夫之喋喋不休地講述自己的故事,但如果對他本人的生平有所了解,當能看出自“磨劍寒水濱”起至“宵旦泣沾裳”,句句都有他的切身體驗在内,包括侍父避兵、衡山起事、宵旦悲泣、間道潜行、中途喪妻、伏身榛莽等等,均可與他的詩文相印證,而末句更直接將這一段艱難悲歌置於探討人生義、命觀念的語境當中。阮籍原詩中的“義”“命”是作一般意義上的“忠義”之“義”和“王命”之“命”理解(“驅車遠行役,受命念自忘”“忠爲百世榮,義使令名彰”),而“義命各有方”則牽涉到“應然”“宜然”之“義”和“性命”、“天命”之“命”之間的關係。這是一個貫通船山思想體系之綱要性的問題。如果説他在這個問題上的理論主張可以用他對張載“義命合一存乎理”之説的注釋來概括。“義之所在即安之爲命,唯貞其常理而已”(38)《張子正蒙注·誠明》。陳來指出:王夫之所理解的《正蒙》的宗旨和意義,實際上是闡明了他自己的思想關懷和主張。見陳來:《詮釋與重建——王船山的哲學精神》,北京:北京大學出版社,2004年,《正蒙注》,第290—395頁。,其理念的實際運用可以時常在他的《詩》論中看到:

不然,異乎身以視家,訟言以督,不順則委之若命,是心與耳目構,而天下之至賾交格而未已,其不相及也久矣。(《詩廣傳·周南二·關雎》)

“無可奈何而安之若命”,不知其爲義也。……“哀我填寡,宜岸宜獄”:填寡而宜岸,填寡而宜獄,智力相取之天下,義出乎此,人以爲宜,未嘗非天之宜矣。當世之所宜,吾必有宜焉者。義在死乎,義在亡乎,義在集木臨谷以全名而安身乎。苟不以岸獄爲宜,則將以死之亡之,集木臨谷以全名而安身爲非所宜矣。君子之於天下也,猶川之於水也,無乎不受也,不拒其濁,而恃有以清之也。是故安命不如知義,樂天不如盡性。故曰爲小宛者,作聖之功也。(《詩廣傳·小雅三四·小宛》)

以德自盡,以愚料人,“無可奈何而安之若命”,君子之於小人,樂吾天焉耳矣。谷風之怨,可以勿恤矣。”(《詩廣傳·小雅三八·谷風》)(39)《詩廣傳》,第93、95頁。

這句船山時時徵引的“無可奈何而安之若命”出自《人間世》引仲尼曰:“天下有大戒二:其一命也;其一義也。……自事其心者,哀樂不易施乎前,知其不可奈何而安之若命,德之至也。”關於“知義”和“安命”之間的界綫,王夫之顯然不同意作“義”爲“應然”而“命”爲“本然”這樣的兩分對立,但相較於“義命合一”,他就《詩經》各篇中的實際情形所加的闡發更加詳盡完善。約言之,義命雖非兩分,卻有先後之序,盡於知義、行義方可言及安命,而“安命”也非消極無所作爲,而是“不拒其濁,而恃有以清之也”,是其安命亦同於知義。以上數段論述均有爲而發,其間的共同點便是將逆境和困境中的知義與“無可奈何安之若命”作了明確而必要的區分。同樣的關懷表現在詩歌當中,如《酌酒歌生平》一首,便是將由我而類推及人的艱難經歷和悲感,作爲自覺的選擇而安頓在知義安命的人生信念之中。

之所以可以將王夫之定位爲“哲學家詩人”,並非由於他在詩中探賾了什麽哲學至理——這項工作係在經義釋論中進行,况且枯奥的哲理詩也爲他所不喜,而是因爲他詩中的語言與其學術論述自成系統,後者爲前者提供了直接而必要的參照。如上引各詩中出現的義、命、天、情、志等名義,又如其詩中涉及的歷史人物和典故,其意義往往含有王夫之獨到的見解而與一般用法有所不同,是以必須向船山學的語境中尋求解釋。而一旦脱離此語境,對他詩意的理解便會出現偏差。《酌酒歌生平》一首中因勇士自歌其艱辛而歸結至“義命各有方”,内中便含有基於自身經歷而對他所堅持的義命之方的深刻體認。在《擬詠懷》的同類篇章中,其知義安命之關懷不免常常涉及“時命”,即知時、待時;而相較於勇士,出現更多、可爲他引以自况的人物是如屈原、謝翱、伯夷等貞士。如上文論《泛舟浮湄水》一首時言及王夫之對夷齊之認識,其重點在於强調“處艱難之時,有艱難之心”之隱,以有别於如陳摶、种放、魏野等安適自得之隱,而以下數詩更明確表示自己與後數人不同:

昌風起鷦明,乘時奮彩翼。榮光被九州,下士羡鼎食。託生各有時,春秋殊畛域。豈爲義黄邈(40)《船山全書》本作“義,”應是“羲”字之誤。,李趙不我即。陳生蜕太華,种魏踵芳迹。勞生棄比鄰,居意難察識。置我三子間,浩蕩弗相及。懷彼心迹閑,忳悶充胸臆。其四十二(擬《王業須良輔》)

河清不可俟,俟之欲何爲。仙人王子喬,孤管發鳳吹。沿流循湘干,幽意以自持。屈生沉清淵,蛟龍或見欺。冠珮不可渝,崟嶔非所疑。無爲望他人,俯仰相提維。(其五十五(擬《人言欲延年》)

西臺狂歌士,南向悲遠天。願隨夕英萎,不競鼂華鮮。視彼豹林客,何異乘華軒。良時持虚譽,駟馬遞周旋。頤生以物榮,空歌采芝篇。歧道各有趨,命矣復何言。(其五十九擬《河上有丈人》)

阮籍《詠懷》詩的結尾常常是開放式的,例如“逼此良可惑,令我久躊躇”(其四十一《天網彌四野》)、“一去常離絶,千歲復相望”(其七十三《横術有奇士》)之類,這在王夫之的擬詩中很少見到。從以上各例可以看出《擬詠懷》典型的收尾,即將知義安命、立身處世之關懷收歸至一個明確的定位、一種堅定的自持、一種確然之信念。因此,他詩中的想象可以極盡空靈飄忽,其賦事興感可以無端無委、不可預知,他也能够成功地效仿《詠懷》詩人“卷舒獨立”之風懷氣度,但這一切均以對“詠懷”之意義有自覺的認識爲前提。也就是説,船山之“詠懷”已非他理想中如阮籍一般自然忘我的天人交感,而是自覺的心靈活動,其意義即在内裏的心性情志與關乎外界紛紜物態的耳聞目見之間建立起“由象識心”之關係。“由象識心”與“徇象喪心”相對,俱顯示船山詩學與横渠學之淵源,就如錢穆所解説的:

何以説由象識心呢?因見外面形象,纔感我心之活動,故説:“由象識心。”何以説徇象喪心呢?象倏起而倏滅,若心老跟著形象轉,便會昧失了此心之真存在,故説:“徇象喪心。”(41)錢穆:《宋明理學概述》,臺北:素書樓,2001年,第46頁。

以下數首均起興於歘然變逝的自然物象,而終歸於得生命之要領、證心志之貞定:

凉風西南來,吹此浮雲興。連蜷相異態,奄忽如有憑。日暮靈雨飛,消釋如春冰。步上商南山,揮手謝太淸。肝膽一胡越,百年非我生。明滅隨須臾,吾心固不能。(其三擬《嘉樹下成蹊》)

白日閟寒雲,辰夜復陰雨。夕螢流溼光,因風歘相聚。奔獸不違林,驚禽亦懷侣。下士情不深,目迎心己許。悲歌難自固,上蔡餘酸楚。失弓原郢客,逐日非夸父。要領誠不惜,孰爲同草腐。(其八擬《灼灼西隤日》)

浮雲起東南,悠然騖西北。駛影無淹留,凝望滋迷惑。前者既蕭散,後來空閔黙。豈爲仰觀者,伫迹從察識。稚鳥空翔飛,馮風鼓羽翼。達人知其微,馳驅無軌則。蘋末生輕風,孤心自相得。(其十八擬《懸車在西南》)

其餘如第三十三首《去者皆吾日》(擬《一日復一夕》)之“誰能使寸心,洵爲物所憐”、第四十四首《初終無殊理》(擬《儔物終始殊》)之“中心良不固,焉能怨霜凋”,均以徇物喪心爲戒而以識心爲其終極追求。

由此而觀,王夫之於擬詩中自書其情,因而不可避免地將他道學家的關懷和修養滲入其中,這也是北宋中期以後儒者作詩常見的現象。然而《擬詠懷》在船山詩和詩學中的意義並非其忘情履道之終極境界的自證;這中間的區别,只須將之與體製相近的感遇詩一相比較便層次自明。關於後者,船山在《六十自定稿》自叙中曾經論及:

此十年中,别有《柳岸吟》,欲遇一峰白沙定山於流連駘宕中。學詩幾四十年,自應舍旃,以求適於柳風桐月,則於馬班顔謝了不相應,固其所已。彼體自張子壽《感遇》開之先,朱文公遂大振金玉。竊謂彭澤能早知此,當不僅爲彭澤矣。阮步兵仿佛此意,而自然别爲酒人。故和阮和陶各如其量,止於阮陶之邊際,不能欺也。(42)《六十自定稿》,第15册,第331頁。

《柳岸吟》所依之“體”並不是狹義上題爲“感遇/感寓”的五言古詩;就風格内容而言,它其實更接近《擊壤集》所開啓的康節體:當臻於“與萬物自得”之境界、於世間情累一概忘卻,“其所未忘者,猶有詩在焉”(43)邵雍:《擊壤集》序。,於是以道德之精要、自性之天真一發於詩。《柳岸吟》近與陳獻章、羅倫、莊昶等明初儒者,遠則追次楊時、邵雍,均是平居静觀、涵泳自得之意。船山以此體之開先許張九齡《感遇》,也是有取於其因“本地風光”目擊心許而開“道人作詩”“和婉微至”的境界(44)《評張九齡〈感遇·我有異鄉憶〉》,《唐詩評選》卷二,《古詩評選》,第14册,第933頁。,但又憾其“所詣不深”(45)《夕堂永日緒論·内編》同上,第162頁。,這種船山自行定義的特殊語境下的感遇體之旨趣,固然貫穿了整部《柳岸吟》,在《擬詠懷》也偶有表露。《自叙》説此意阮籍已經“仿佛”先之,蓋其集中不論是四言還是五言的《詠懷》,都曾言及優哉游哉、駘蕩性情之體驗。然而也只是“仿佛”而已。如果説道學家的感遇詩係以經道和吟詠渾然無間的轉换來印證履道的終極境界,那麽其詩必然無法容納人生中的憂怨哀思,而必以徹底地超越情累爲其旨歸。這正是以阮籍爲代表的詩人之《詠懷》與道學之“感遇”二者之間關鍵的不同(46)自叙中提到的“和阮和陶”當非指《擬詠懷》而言。“擬詩”和“和詩”“雖俱因他人原創而作,但意義性質迥異,以船山用字之嚴,必不至淆混。”今其集中亦未見有和阮和陶詩,故當日應另有其詩而集中未收。何况對八十二首全數擬作並逐次對應,實在不能説是“各如其量,止於阮陶之邊際”。。《擬詠懷》的確直接言及性命之理,也的確以道德本然之貞固恒定爲其終極追求,然而《柳岸吟》之忘情履道之境,《擬詠懷》或偶而及之,前者或可以目爲後者之進境,而後者纔代表了王夫之對抒情詩傳統之主體的肯定和承繼。不離於終極之道又未忘於無盡之懷,這就是《擬詠懷》停留之層次,不然便無以異於康節白沙等人詩而“於馬班顔謝了不相應”矣。

總體而言,王夫之之所以對阮籍《詠懷》逐首擬作,一方面是因爲《詠懷》作爲他心目中不著題五言古詩之重要典範之一,欲因其文學其情,從效仿阮籍之風懷氣度而上溯《古詩十九首》,實現他對“閒雅有度”“四情俱宜”之詩教的承繼。於此同時,這個過程也是他有意識地對“詠懷”體之性質和意義之詮釋。而另一方面,其擬作之旨趣與阮籍原詩全然不同。觀其詩可以想見一位有深厚道德關懷之儒士,基於其人生經歷與所處的明清易代之時代背景,因而書寫的生命存在之困境。

五、 總結以及關於船山詩學中“抒情本體意識”的再探討:

王夫之向來被目爲中國抒情傳統的完成者,原因之一便是:詩作爲道德體認之經驗和藝術感性之經驗終於在他的詩學理論中融攝爲一,在他的理想和理論當中得到了合理的協調。然而,關於船山這一成就的討論一直在本體和形而上層面進行,至於其是否能在實踐中驗證、以及如何驗證,卻未見有人提出。這個問題看似無解,因爲船山遺書在他逝世一百餘年後方得刊行,而即使在刊行之後,在二十世紀前也未見有詩家對其詩學理論作系統的接受和回應,更遑論其對清詩發展之影響。

事實上,船山詩學的諸般理想早已在他本人的詩歌創作中付諸實踐,甚或創作纔是他探索理想之重要途徑。他五十二歲時尤致力於五言;將其是年之力作《擬詠懷》八十二首置諸船山學的語境當中,與其理論和詩評並觀,即展現了詩人融接受、詮釋、效仿、創作爲一爐之全部流程。《擬詠懷》顯示:王夫之理想中的無方向、無目的性、有如“晴雲出岫,舒卷無定質”的空靈無待之瞬間體驗,其所以能爲讀者所領會,而詩在“字後言前”“眉端吻外”無盡之生命之所以得在有邊界的文字之詩中持續傳承,是必有一種恒同的道德規限作爲前提。所謂“詩之爲教,相求於性情”:“性情”既指個體之一性一情,也同時包含了“知貞與淫之相背,如冰與蠅之不同席也”之一般共識。在此前提之下,修文函情、因情成章便可以作爲個體獨到之藝術行爲而同時實現其在社會中的道德教化作用。每一首詩都有其特殊的情境,構成一個相對獨立於歷史時地的藝術空間。其情境因文辭而顯,因比擬而類通;作者無方向、無目的性的感性瞬間得以通達,而讀者也能够在自有其事、自書其情的同時而與作者古今相接。是以王夫之因“擬”而修習前人的擇情接物之度,但仍然保留了詩人的自在獨立;他的擬作與原詩情致殊異,體現了獨具個人和時代意義的特殊關懷。

當代學者在研究船山詩論時多强調自在無拘、變化靈動,而忽略了“變”與“擬”其實是一體兩面。王夫之立足於詩教傳統之延續和發展論詩,學、仿、效、擬在他的詩學體系中有不可或缺的位置。本文所論情境之比擬特爲其一端而已。他在《詩傳合參序》中寫道:

學,效也。……《易》曰:“擬議以成其變化。”擬議變化,如目視之與手舉,異用而合體。變化所以擬議也。知擬議其變化,則古人之可效者畢效矣。……以《詩》言之:朱子生二千年之後,易子夏氏而爲之傳,奚效乎,效子夏氏爾。子夏氏於素絢之詩,同堂而異意,故能效夫子之變化以俟朱子。朱子於三百篇正變貞淫之致,同道而異詮,故能效子夏之變化,以俟後人。(47)《薑齋文集》卷三,同上,第15册,第131頁。

故本文取《擬詠懷》作案例分析,探索其擬作之理論基礎與實踐,正是爲了理清船山詩學中個體與一般、瞬間與持續之間的實際關係。

在本文之末,或許可以重新審視以下問題:即船山詩學是否肯認中國抒情詩傳統中存在着横亘古今的“抒情本體”或“一般主體”?王夫之强調心靈不容相襲,性命日受日成,似乎與“抒情本體”之觀念背道而馳;但他“以一性一情周人情物理之變”的構想同樣需要古今人我有同情這一預設。因而,在扎根於船山之哲學思想而探討其詩論的兩部成功的學術著作中,蕭馳和曾守仁分别從不同的角度論述了王夫之通過肯定人性之殊異而對“抒情本體意識”作出的修正。蕭馳指出:王夫之雖凸顯了人性間的差異,“卻從未否定前於歷史的人之道德屬性的總體規定度和限度”(48)《抒情傳統與中國思想:王夫之詩學發微》,《船山對儒家詩學“興觀群怨”概念之再詮釋》,第155—166頁。。曾守仁則强調船山係“在天人貫通的同情共感下談‘若合一契’”,將“真情”提升到天性之德的高度,而目詩中一時一地之情爲通往正情、真情之伊始(49)《王夫之詩學理論重構:思文 幽明 天人之際的儒門詩教觀》,第二章《王夫之興觀群怨説再探》,第175頁。。

蕭曾二人之論均切中肯綮,然而有必要指出:船山持此論是爲了矯弊,而非是對文學史實際的描述和總結。他繼承的是詩學傳統中的一道支流,即自宋代以降當道學觀念爲詩歌創作帶來衝擊時,人們嘗試將道學的認知論和心性論與詩學更爲合理而緊密地結合這一趨勢(50)傅君勱(Michael Fuller)就自北宋末至南宋的詩歌發展史對此趨勢作了深入的論述。See Michael Fuller, Drifting Among Rivers and Lakes: Southern Song Poetry and the Problem of Literary History (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).。若中國詩歌傳統中果有“抒情本體”存在,那麽船山對之作出的修正實質上爲此傳統選擇了一個特定的參與者群體:一道基本的道德門限决定了其創作者與接受者必須同是懷有貞情恒心之君子。而爲此門限排除在外的則爲“小人”“淫人”(“孟郊曹鄴之爲淫人,諒矣”(51)《詩廣傳》,第108頁。),其於詩歌之鑒賞與表現則或譏之爲“淺人”“俗目”“如田舍翁著糨硬潞紬衫自入朱門”(52)謝靈運:《遊赤石進帆海》評語,《古詩評選》卷五,同上,第14册:第734頁。“一條老鼠尾相似”(53)梁有譽:《詠懷·昔遊黄金臺》評語,《明詩評選》卷四,同上,第14册,第1326頁。,諷刺嘲駡,毫不留情。在船山一致精嚴的論詩尺度之下,情之貞淫昭然兩分,不容有一絲灰色。故其詩學體系之建立是以排除爲代價:從夕堂詩歌評選中可以看出,其詩學理想無法容納詩歌史上的大部分詩人和作品,其中包括出自杜甫、韓愈、蘇軾等大家之手在内的相當一部分經典詩作。因此,或許有必要重新思考船山詩學的現實意義。

船山有詩云:“杖履隨天地,山川見典型。”船山心目中的天地山川,既是供藝術生命自由涵泳之靈感之源,亦是其存在之理想規範。故而,一個超越歷史的理想規範和詩歌史發展之實際這兩者之間應當如何協調,仍然是有待考察的問題。事實上,比王夫之稍後的葉燮已就此問題開闢了一條全然不同的思路。