青年人才、城市转型与幸福感提升——基于CGSS2015数据的实证分析

李利文,任小龙

行 政

青年人才、城市转型与幸福感提升——基于CGSS2015数据的实证分析

李利文1,任小龙2

(1. 广州大学 公共管理学院,广东 广州 510006;2. 上海交通大学 国际与公共事务学院,上海 200030)

城市发展转型依赖城市青年人才,而城市幸福感是留住青年人才的重要基础。运用CGSS2015数据对城市青年幸福感的影响因素进行分析发现:具有继承性或经济性的物质性因素对城市青年幸福感影响并不显著,具有情绪性和社会性的精神性因素对城市青年幸福感具有显著影响,而从物质层面转向精神层面的过渡性因素对城市青年幸福感具有特别显著的影响。过渡性影响因素主要通过比较效应和提升效应获得满足感、优势感和成就感,进而显著提升个体幸福感。因此,创造发展机会、提升服务水平、关注身心健康和细化激励机制等措施是城市政府留住青年人才的重要方式选择。

城市青年;城市转型;幸福感;CGSS2015

一、研究背景

城市发展依赖于城市人才,而城市人才的核心群体是城市青年。很多城市政府已经注意到青年人才资源在促进城市发展转型和可持续发展方面的重要作用,传统的“一线城市”和“新一线城市”,甚至中小城市,都加入了“抢人大战”。这些城市在人才落户、购房、就业、薪酬、补助等方面出台了各种具有吸引力的政策。人民日报指出:“一时抢人不难,城市要长久留住人则需要夯实产业基础,优化城市公共服务,让城市成为安居乐业之所。”[1]城市发展既要吸引人,更要留住人,而一个城市的幸福感是留住人的重要基础。

幸福感包括主观幸福感和客观幸福感。客观幸福感主要以收入或国内生产总值来衡量,而主观幸福感则主要通过情感评价和生活满意度来进行衡量。[2]从主观幸福感方面而言,现有的国内外研究主要集中在以下四个方面。一是社会人口学特征因素对幸福感的影响(年龄、性别、教育、职业、婚姻、健康等);二是经济性因素对幸福感的影响(收入、住房、城市化、失业率、通货膨胀等);三是社会性因素对幸福感的影响(社会资本、信任度、公平感、公共服务水平等);四是其他因素对幸福感的影响(民主发育、生态环境、空气质量、互联网使用等)。

针对我国城市发展转型和城市治理创新的现实需求,本文对当前城市青年幸福感的影响因素进行分析,以此探究城市转型过程中青年人才与幸福感之间的内在关联机制。与本领域以往研究相比,本研究可能的创新之处主要体现在:一是专门针对城市青年群体进行分析,主要研究具有城市户口的18至35岁的群体;二是根据当代城市青年的特征将幸福感影响因素划分为物质性因素、精神性因素和过渡性因素。

二、文献综述与研究假设

幸福感影响因素大致可以划分为物质性因素、精神性因素和从物质性因素到精神性因素中间的过渡性因素。

(一)物质性因素

物质性影响因素是研究幸福感的逻辑起点,一般认为经济发展或收入增加有利于提升幸福感,但Easterlin提出了幸福感并不随经济发展和收入增加而增加的悖论。[3]学界就此悖论展开了深入讨论,也分化出三种主要观点。一是正相关论。认为国家收入与主观幸福感存在稳定关系,且绝对收入比相对收入作用更加显著。[4]高收入群体的幸福感要强于低收入群体,[5]而且绝对收入较高的群体更加幸福。[6]还有学者认为在收入差距没有根本扭转的情况下,幸福感水平随经济增长而上升;[7]二是负相关或不相关论。持该观点的学者认为经济增长或收入增加与幸福感提升之间没有关系,[8]或者只存在微弱关系,[9]而且即使存在关系也仅限于低收入群体之中。[10]收入差距的缩小有助于幸福感的提升,[11]但这种影响对穷人和富人具有不对称性影响;[12]三是倒U型关系论。持该类观点的学者认为经济收入与幸福感之间存在倒U型关系,[13]即个人收入随着经济收入增加而增加,但这一效应达到一个临界值后,会随着经济收入的增加而下降。

社会经济地位也是影响幸福感的一个重要物质性因素,有研究认为经济社会地位高于其他人的居民幸福感越强,[14]但社会经济地位只是居民个体拥有的一种结构状态,并不涉及动态的过程提升。与房子相关的因素也是影响城市居民幸福感的重要变量,有研究认为房价对幸福感有显著的负作用,而增加社会保障支出和教育支出能在一定程度上抑制这种负作用。[15]而且是否购买房子对幸福感的作用因人群而异,对于高收入群体,购房可以显著提高其幸福感,而对于中底收入群体,购房则对其幸福感提升无显著影响。[16]消费也是幸福感的影响变量之一,消费的绝对值和相对值对幸福感均存在显著的正向影响,[17]但在消费的具体形式上,体验性消费的幸福感受要大于物质购买的幸福感受。[18]另外,随着年轻人年龄的增加,其在婚姻、买房、就业等方面的压力越来越大,因而幸福感也会大幅下滑。现有研究认为老年人比年轻人更开心,但个体生活满意度随年龄增加而呈U型曲线变化。[19]以上分析并没有针对特殊群体进行分析,城市青年人群在城市发展中起着中流砥柱的作用,这里试图将上述假设运用在城市青年群体之中,以观察物质性因素与城市青年幸福感之间的关系。

假设1:收入水平越高,城市青年幸福感越强。

假设2:收入水平与城市青年幸福感呈倒U型关系,在达到临界值前,幸福感随收入增加而提高。

假设3:社会经济地位越高,城市青年幸福感越强。

假设4:现有住房面积越大,城市青年幸福感越强。

假设5:物质性消费与城市青年幸福感呈显著正相关关系。

假设6:年龄越大,城市青年幸福感则越低。

假设7:年龄与城市青年幸福感呈U型关系,在达到临界值前,幸福感随年龄增加而降低。

(二)精神性因素

精神性因素主要是指一种积极的、富有成效的、能有效处理压力的生活要素,是人的情感和自我实现的需要,也是人类与社会高度融合的一种体现。迪尔凯姆在《自杀论》中认为精神健康危机是导致精神失调和自杀的重要原因,而社会整合有利于个人精神健康。[20]社交活动可以提高人们的生活满意度,[21]社交休闲活动部分地通过精神健康这个中介变量影响幸福感,[22]因而对精神健康进行投资可以提高人们的幸福感[23]。基于社会交往、社会信任和社会规范的社会资本对幸福感具有较强的影响,[24]社会资本可以通过信任、交往、规则、合作和参与等方式缓解个体心理压力,营造良好的人际关系和社会氛围,进而消除个体的心理障碍,增进个人的精神健康,提高个体的幸福感。[25]社会资本还可以帮助人们改善物质性因素,进而提高个体幸福感。[26]如通过社会关系在就业、教育、收入、购房、消费等方面获得优势,减小交易成本,获得额外利益,进而提升个体的幸福指数。

社会阶层是按照一定的标准而相互区别的社会集团,其本质上是社会资源在各个群体中的分布结构,这些社会资源是社会阶层的划分标准,包括生产资料资源、财产或收入资源、经济资源、职业或就业资源、政治权力资源、文化资源、社会关系资源、主观声望资源、公民权利资源以及人力资源。[27]这些资源很难有单一的评判标准,往往是相互交叉和相互影响的,因而社会阶层是反应个体精神需求的重要体现。研究发现处于中上阶层的个体幸福感要明显强于底层个体,[28]而且处于上升社会阶层的人群更幸福。[29]还有研究发现社会阶层是介于收入与幸福感之间的一个中介变量,即收入借助社会阶层认知来影响幸福感。[30]基于以上分析,本文认为精神健康、社会资本和阶层认同是影响幸福感的精神性因素。在我国城市生活中,城市年轻人群压力大,其精神状况一直受到社会各界人士的关心,因而将上述三个假设运用于城市青年人群分析之中,以观察精神性因素与城市青年幸福感之间的关系。

假设8:精神越健康,城市青年幸福感越强。

假设9:社会资本能显著地提高城市青年幸福感。

假设10:阶层认同越高,城市青年幸福感越强。

(三)3过渡性因素

在物质性因素和精神性因素之间存在一个过渡阶段,即处于物质因素与精神因素相结合的状态。在这一阶段有两种重要效应一直被现有研究所忽视,即个体从物质层面向精神层面过渡的过程中所体现出来的比较效应和提升效应。这两种效应一方面基于现有的物质基础,另一方面却又超越了物质基础,是一种精神层面的追求。根据社会比较理论的观点,个体在现实生活中需要与别人进行比较才能达到评价自己的效果,而不是和客观的标准进行比较。[31]比较一般分为上行比较、平行比较和下行比较,比较的目的主要是为实现自我评价、自我完善和自我满足。[32]在评价过程中如果达到了自己的预期这会产生一种自我认同感和优越感,从而获得实现自我满足感和幸福感,如果与预期目标还有差距,无法满足自身目标追求,则会产生失落感和自卑感。[33]可见,从物质层面向精神层面过渡的比较效应是幸福感的重要影响因素之一。

提升效应是指个体在现实生活中感觉到自身在个人能力、社会地位、事业发展等方面有所成就的一种积极的主观感知能力。提升效应的核心是通过成就感获得来提升个体幸福感。成就感是指个体在完成某项任务之后所获得的一种自我满足的积极的情绪体验,它使个体的身心与客观环境保持平衡和增进健康的状态,使个体认识到自己的力量和能力,增强个体自信心。[34]如果在这一过程中,个体无法感受到自身的提升,则可能产生工作倦怠等问题,造成情绪疲倦、去人性化和个人成就感降低等现象。[35]因而,从物质层面向精神层面过渡的提升效应是影响个体幸福感的重要变量。随着我国社会主要矛盾从人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾转向人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,我国城市青年的幸福感影响结构是否发生变化?因而将上述二个假设运用于城市青年人群分析之中,以观察过渡性因素与城市青年幸福感之间的关系。

假设11:从物质层面向精神层面过渡的比较效应越强,城市青年幸福感越强。

三、研究设计

(一)变量测量

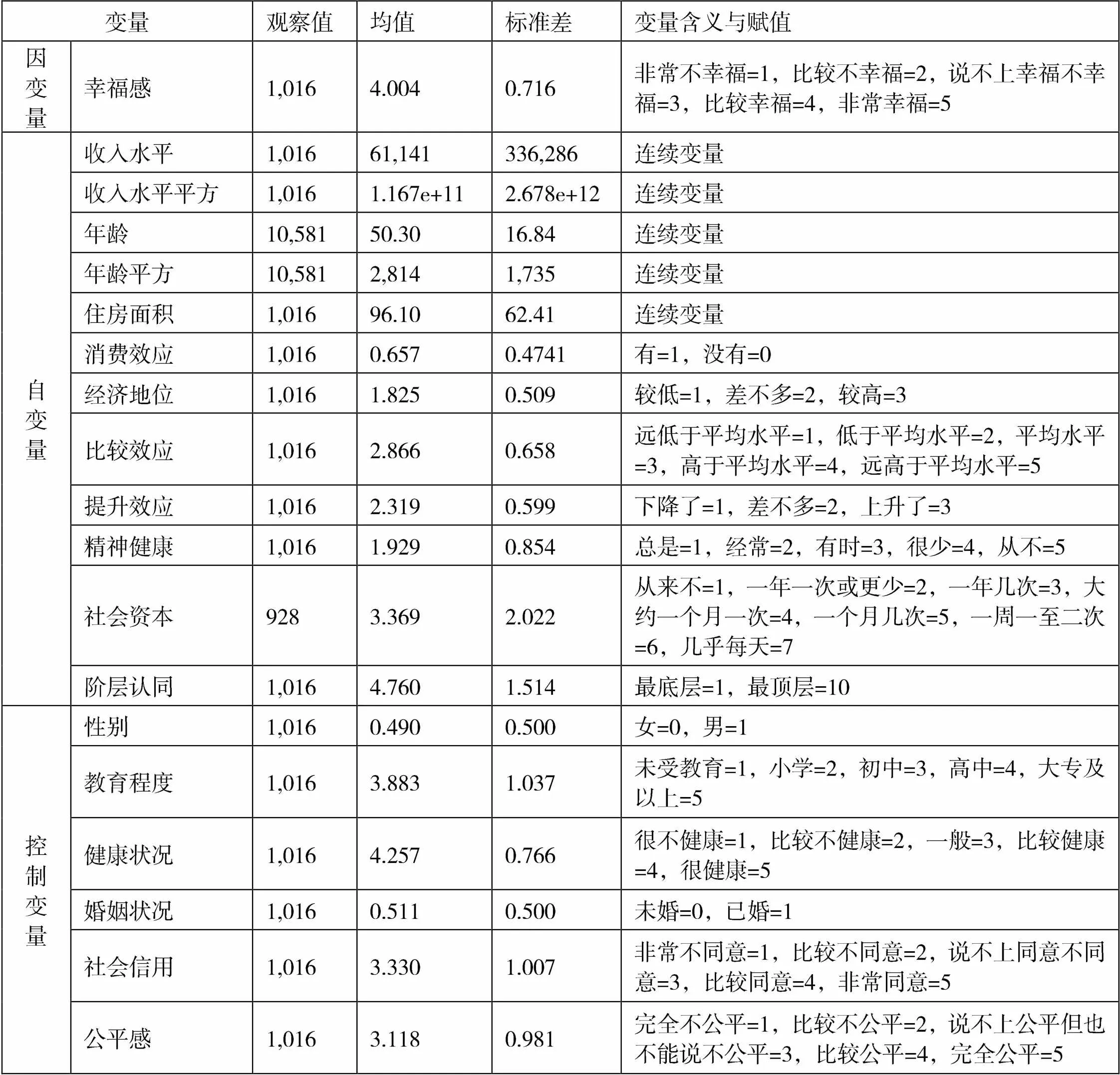

1.因变量

幸福感是本文的被解释变量,主要是指主观幸福感,即个体对生活的满意程度。2015年中国综合社会调查问卷中的问题是“总的来说,您觉得您的生活是否幸福?”回答采用五分量表,从非常不幸福到非常幸福分别赋值为1至5。

2.自变量

收入水平。主要采用绝对收入来进行测量。在CGSS中的问题是“您个人去年(2014)全年总收入是多少?”该变量属于连续变量。

住房面积。主要反映个体的经济能力和支付能力。在CGSS中的问题是“您现在住的这座住房的套内建筑面积是多少平方米?”该变量属于连续变量。

消费效应。主要测量个体物质消费状况。在CGSS中的问题是“您家是否拥有家用小汽车?”回答1是有,2是没有。这里进行了重新编码,将没有编码为0,有编为1。

经济地位。主要从静态角度测量个体的社会经济地位。在CGSS中的问题是“与同龄人相比,您认为您本人的社会经济地位是?”回答为1是较高,2是差不多,3是较低。这里将其重新编码为1是较低,2是差不多,3是较高。

年龄。用2015年减去出生年获得的连续变量。

她开始还觉得对不起李光北,后来便觉得无所谓了,因为王金贵不止一次对她说:“你这么美的女人,怎么会嫁那么一个没出息的男人!多好的青春,你完全可以过比现在好一百倍的生活。”

精神健康。主要测量个体的情绪特征,选用了抑郁程度代理变量。在CGSS中的问题是“在过去的四周中,您感到心情抑郁或沮丧的频繁程度是?”回答1是总是,2是经常,3是有时,4是很少,5是从不。这里对其重新进行了倒序编码。

社会资本。主要测量个体的社会资本,不同于整个社会层面的社会资本,后面将介绍测量社会层面的社会资本。代理指标是社会交往情况。在CGSS中的问题是“请问您与邻居进行社交娱乐活动(如互相串门,一起看电视,吃饭,打牌等)的频繁程度是?”回答采用了7分量表,按照“几乎每天”到“从来不”分别赋值为1至7,这里对编码进行了倒序处理。

阶层认同。主要反映个体在社会中的声望和地位。CGSS中专门对基层认同进行了提问,问题是“在我们的社会里,有些人处在社会的上层,有些人处在社会的下层,您认为您自己目前在哪个等级上?”回答采用了十分量表,从1到10分别代表最底层到最顶层。

比较效应。主要反映个体在与其他社会主体比较时所产生的优越感。在CGSS中的问题是“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档?”回答1是远低于平均水平,2是低于平均水平,3是平均水平,4是高于平均水平,5是远高于平均水平。

提升效应。主要反映个体在完成任务或奋斗过程中的成就感。在CGSS中的问题是“与三年前相比,您认为您的社会经济地位是?”回答1是上升了,2是差不多,3是下降了,这里对其进行了倒序编码处理。

3.控制变量

性别。幸福感在性别上的差异一直存在争论,有人认为女性的幸福感整体高于男性,也有研究认为职业女性与男性相比有较高的“工作幸福感”和较低的“生活幸福感”,[36]还有研究认为男青年要明显高于女青年。[37]这里将其设置为虚拟变量,男编码为1,女编码为0。

教育程度。教育与幸福感之间的正相关关系已被很多研究证实,[38]但教育与幸福感之间的关系可能通过收入、职业[39]等中介变量起作用。在CGSS中的问题是“您目前的最高教育程度是?”将没受过任何教育编码为1,私塾、扫盲班和小学编码为2,初中编码为3,职业高中、普通高中、中专、技校编码为4,大学专科、本科、研究生及以上编码为5。

健康状况。健康也是影响幸福感的核心变量,有研究认为健康比收入对幸福感的影响更大。[40]在CGSS中的问题是“您觉得您目前的身体健康状况?”回答采取五分量表,从1至5分别代表很不健康、比较不健康、一般、比较健康和很健康。

婚姻状况。不论男女,婚姻与幸福感之间的显著正相关关系已被很多研究所证实。[41]CGSS中的问题是“您目前的婚姻状况是?”回答有七种情况,这里将其编码为虚拟变量。0代表未婚、同居、分居未离婚、离婚和丧偶,1代表初婚有配偶和再婚有配偶。

表1 变量的描述性统计

社会信任。社会资本对幸福感的正向作用已经被很多研究所证实。这里主要测量整个社会层面的信任水平,CGSS中的问题是“总的来说,您同不同意在这个社会上,绝大多数人都是可以信任的?”回答采用五分量表,1至5分别代表非常不同意、比较不同意、说不上同意不同意、比较同意和非常同意。

公平感。公平感也是影响幸福感的重要因素,CGSS中的问题是“总的来说,您认为当今的社会公平不公平?”回答采用五分量表,1至5分别代表完全不公平、比较不公平、说不上公平但也不能说不公平、比较公平和完全公平。

(二)研究数据与分析方法

本研究采用CGSS(Chinese General Social Survey)2015年的数据。CGSS是中国第一个全国性、综合性、连续性的大型社会调查,其定期、系统地收集了中国人与中国社会各个方面的数据,探讨具有重大理论和现实意义的社会议题。CGSS中设置的问题能够为本研究提供多维的指标数据,能够对本研究的理论假设进行实证检验。这里的研究对象是城市青年,对相关变量进行重新编码,将农业户口=1的视为农村人口,将非农业户口、蓝印户口、居民户口(以前是农业户口)、居民户口(以前是非农业户口)和军籍的户口类型统一编码为2,视为城市户口。通过数据筛选和整理,删除不满足条件的数据后,本研究中的城市青年人群的观察值是1016个。本研究的多元线性计量模型和U型曲线计量模型分别设定如下:

1011121314

15161718

19111

202122222

303132333

在多元线性计量模型中,Happiness是因变量幸福感,自变量收入水平(Inc)、住房面积(Hou)、消费效应(Car)、经济地位(Soc_statu)、比较效应(Co_situ)、提升效应(Soc_statu_imp)、精神健康(Dpress)、社会资本(So_capit)、阶层认同(Cla_identi)的待估系数分别为β11至β19,其中Z1包括控制变量性别、教育程度、健康状况、社会信任和公平感,β10为常数项,λ1为控制变量待估系数的向量,μ1为随机扰动项。在U型曲线计量模型中,Happiness是因变量幸福感,Inc代表收入,Inc_squ代表收入平方,Age代表年龄,Age_squ代表年龄平方,β20和β30为常数项,β21、β22、β31和β32分别为待估回归系数,λ1和λ2为控制变量待估系数的向量,μ2、μ3分别代表收入和年龄U型回归模型的随机扰动项。由于该模型中自变量数量较多,因而首先要考虑多重共线性问题,在排除平方项后,运用stata14对解释变量和控制变量进行方差膨胀因子分析,结果发现解释变量和控制变量的VIF值都小于10,且平均的VIF值大于1。另外,这里的样本数量达到1000,样本量较大。这些都说明该模型不存在明显的多重共线性。

四、数据分析

(一)不同人群的幸福感及分布

首先对全国样本下的不同人群的幸福感水平进行统计和比较。从表2中可以看到全国人民幸福感水平为3.869(77.38),幸福感水平处于中上水平。全国农村人口幸福感为3.819(76.38)略低于全国平均水平,而全国城市人口幸福水平为3.935(78.7),略高于全国平均水平。青年人群(18—35岁)幸福感水平为3.942(78.84),略高于全国平均水平。农村青年幸福感为3.894(77.88),略高于全国平均水平,而城市青年幸福感为4.004(80.08)则明显高于全国平均水平。

表2 不同群体幸福感差异

从图1可以看到,无论全国人民和城市青年都比较幸福和非常幸福,其中比较幸福和非常幸福的比例达到80%多,而非常不幸福和比较不幸福的比例不到10%,这说明全国大多数人是比较幸福的。城市青年中比较幸福和非常幸福的比例稍大于全国样本,但一般幸福、比较不幸福和非常不幸福的比例稍小于全国样本。总体上而言,我国人民总体感觉比较幸福,城市幸福感大于农村,青年人群幸福感大于全国均值,城市青年幸福感处于较高的状态。

图1 全国样本和城市青年样本的幸福感分布

(二)物质性、精神性与过渡性影响因素

1. 物质性因素。通过收入水平、住房面积、消费效应和经济地位四个指标来反映城市青年幸福感的物质性影响。回归结果显示:在控制住其他变量后,收入水平对城市青年幸福感无显著影响,而住房面积和经济地位的显著性不强。这一方面说明城市青年本来在物质条件方面具有较好的基础,物质水平的提升对其影响的边际效应并不强烈,另一方面,收入水平、住房面积和经济地位对于很多城市青年而言是一种“遗传”的物质基础,而不是通过自身奋斗或自身努力得来的,对其而言只是一种静态的物质结构,尤其是长期处于某种物质水平的情况下,更难以感知到物质因素所带来的快乐感和幸福感。相比较而言,城市青年在消费所带来的幸福感上具有较强的显著性,但也没有达到特别显著。结果显示,有车一族的城市青年平均要比没有车的城市青年高0.112个百分点。这可能是由于消费在某种程度上是一种压力释放、自主权体现和社会经济地位的体现,在一定程度上能够满足当代城市青年群体的客观需求。总之,虽然物质性因素与城市青年幸福感之间呈现出具有一定显著性的正相关关系,但这种显著性不是特别强烈。

2. 精神性因素。反映城市青年精神性因素的指标包括精神健康、社会资本和阶层认同。回归结果显示:在控制住其他变量之后,精神健康和阶层认同对城市青年幸福感有显著影响,而社会资本作用的显著性稍弱,但也比较显著。积极开朗的情绪对城市青年的幸福感具有显著影响,精神健康每上升1个单位,城市青年的幸福感将上升0.147个单位,这说明快乐和积极的情绪对其幸福感具有很强的敏感性,也从侧面反映出当代城市青年具有较大的社会生活压力,各种压力因素容易导致其产生抑郁、忧伤和愤怒等负面情绪。阶层认同对城市青年幸福感也具有显著的影响。这说明掌握一定的社会权力、经济、关系、声望等资源对城市青年具有较强的吸引力,这些因素能够显著地提高其幸福感。可能这些因素能够使其产生较强的优越感和成就感,因而能够对其幸福感产生显著提升作用。社会资本对城市青年幸福感也具有较强的影响。这说明当代青年比较注重个人信用、人际交往和社会合作等品质。总体上而言,精神性因素与当代城市青年幸福感之间存在显著的正相关关系,精神性因素的改善能够显著提高其幸福感。

3. 过渡性因素。反映从物质层面过渡到精神层面的过渡性因素主要包括比较效应和提升效应,过渡性因素既有物质因素的痕迹也有精神因素的特征,是物质层面与精神层面结合的模糊区域,也是一种随时可能发生变化的、动态性的过程。回归结果显示:在控制住其他变量之后,比较效应和提升效应对城市青年幸福感具有显著影响。比较效应和提升效应两者在显著性和回归系数上都比较显著,回归系数分别为0.134和0.148,这说明比较中的优势感和提升中的成就感对城市青年具有较强的影响力。城市青年一方面能够通过比较发现自身的不足,不断完善自我、提升自我,另一方面,在比较中的优势体现实质上是一种社会认同,而社会认同是当代青年比较注重的因素。城市青年还期望能通过自身努力,挖掘自身潜能,在事业和社会地位等方面有所提升,从而获得个体成就感。个人自身的努力结果符合其预期目标则会产生强烈的成就感,进而导致其幸福感显著提升。总之,过渡性因素是未来提升城市青年幸福感的核心因素,也是最值得城市政府进行深入研究和开发的关键性资源。

4. 控制变量。从六个控制变量来看,性别对城市青年幸福感无显著影响,而且其回归系数为负,这说明城市青年女性要比城市青年男性幸福感强一些。教育对城市青年幸福感影响比较显著,但不是特别显著,这说明城市青年的教育水平都处于较高水平,对幸福感的边际影响不是很强。健康状况、婚姻状况、社会信任和公平感都会对城市青年幸福感产生特别显著影响。其中健康状况和婚姻状况的回归系数都达到1.5左右,公平感的回归系数也超过1。这些说明越健康的城市青年幸福感越强,已婚的城市青年比未婚的城市青年更幸福,社会信任感较强的城市青年感觉更幸福,觉得社会更公平的城市青年更幸福。

表3 多元线性回归结果

注:Robust standard errors in parentheses *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1。

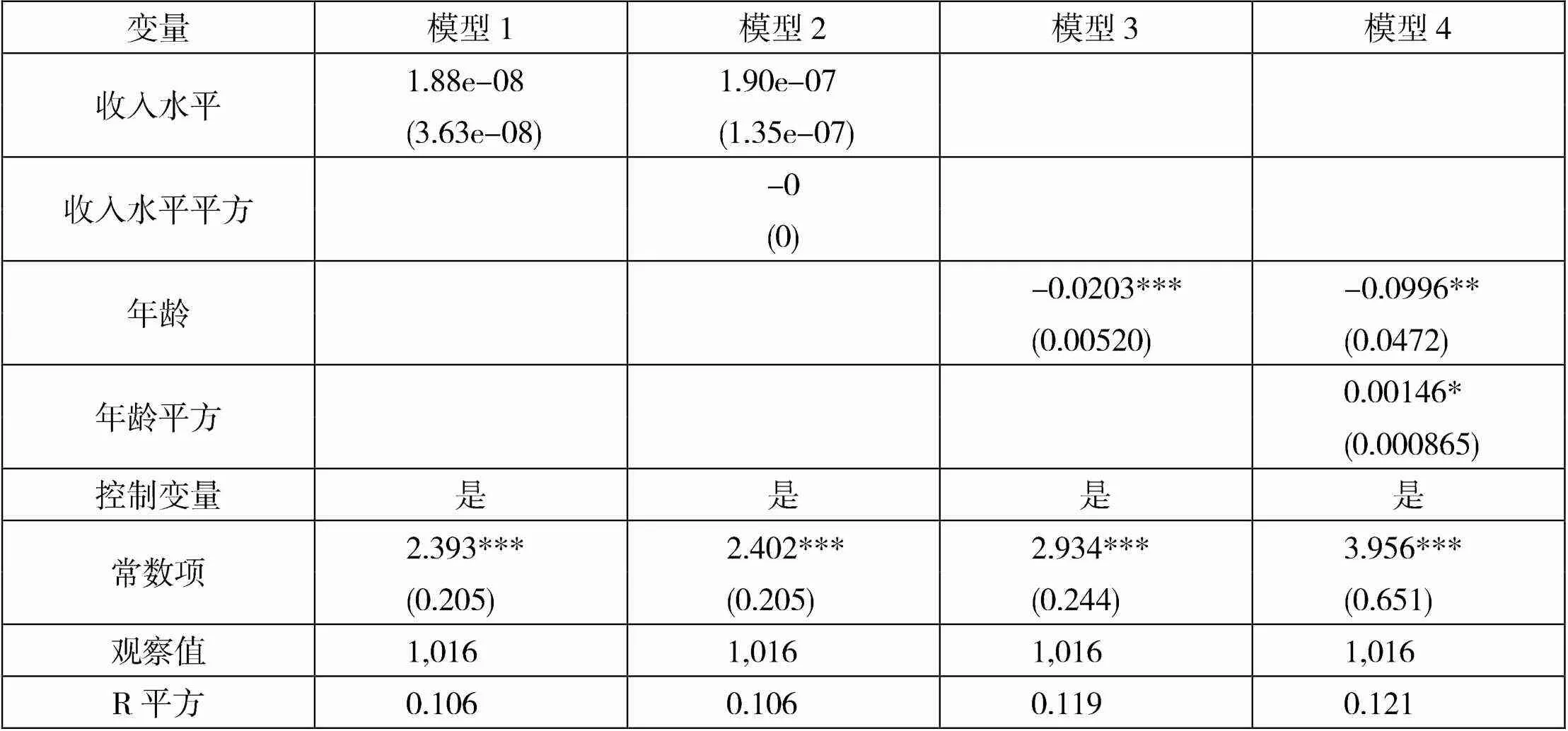

(三)收入、年龄和城市青年幸福感

以往研究表明收入水平与幸福感之间存在倒U型关系,即当达到一定临界值之前,随着收入水平的增加个体幸福感随之上升,但在达到临界值后,幸福感随收入水平的增加而下降。从模型2中可以看到,收入水平的回归系数为正,而收入水平平方的回归系数为负,这说明收入水平与城市青年幸福感之间呈倒U型关系,但这种关系不显著。以往研究也表明年龄与幸福感之间呈现U型关系,即随着年龄的增加,个体幸福感不断下降,但达到一定临界值后,个体幸福感又随着年龄的增加而上升。通过模型4可以发现年龄的回归系数为负,年龄平方的回归系数为正,这说明年龄与城市青年幸福感之间呈U型关系,但这种关系的显著性也不是很强。通过年龄与幸福感的线性模型3发现,年龄与城市青年幸福感呈现显著的负相关关系,即随着年龄的增加城市青年的幸福感在不断下降。通过模型4的进一步分析也可以印证这一点,通过计算得到模型4的临界值点是34.1,而模型中分析的年龄范围为18至35,这说明模型4中的U型曲线大部分停留在下降部分。因而,总体上而言,收入水平和年龄与城市青年幸福感之间并不存在U型或倒U型关系,但年龄对城市青年幸福感具有显著的负向影响。

表4 U型曲线回归分析结果

注:Robust standard errors in parentheses *** p<0.01,** p<0.05,* p<0.1。

(四)稳健性检验

通过调整控制变量和被解释变量发现上述结论稳健性较强。由于性别和教育程度变量显示出不显著和比较显著,因而在模型中去掉这两个变量之后进行回归分析,发现各个变量系数的大小、方向和显著性无明显变化。由于个体可能对幸福感测量中的“非常幸福”和“比较幸福”以及“非常不幸福”和“比较不幸福”的感知比较模糊,因而将幸福感测量的五分量表重新编码为三分量表,分别显示为“不幸福”、“说不上幸福”和“幸福”,回归结果显示,各个变量系数的大小、方向和显著性基本与五分量表的分析结果一致,这说明模型估计的结果具有较强的稳健性。

五、结论与启示

(一)结论

1. 通过对CGSS2015全国样本的描述性统计发现,城市青年幸福感稍高于全国样本均值和农村青年样本均值,也略高于全国城市人口和全国农村人口幸福感均值,且主要分布在“比较幸福”和“非常幸福”区域。这说明城市青年人群在整个社会中属于幸福感较高的群体,属于精神状态较好的人群。相比于农村青年人群而言,城市青年人群受教育水平更高、接触到的发展机会更多,而农村青年受地域限制获取的发展机会有限,因而城市青年人群更能够找到其感兴趣的发展领域,幸福感也更高。相比于全国样本而言,城市青年人群大多处于年富力强、青春朝气的阶段,身体素质好、干劲足,因而幸福感也更高。

2. 相较于精神性因素和过渡性因素,物质性因素对城市青年幸福感影响较弱。物质性影响因素更多地反映的是遗传性或继承性的静态物质基础,而精神性因素则主要反映的是情绪性或关系性的软性社会基础,过渡性因素则主要体现的是个体从物质性因素转向精神性因素过程中通过比较效应和提升效应所获得的满足感、优势感和成就感。随着我国社会主要矛盾由人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,精神性因素和过渡性因素对城市青年的影响显得格外突出。

3. 收入和城市青年幸福感之间无显著的正相关关系,也不存在倒U型关系,而年龄虽然与城市青年幸福之间不存在显著的U型关系,但两者之间存在显著的负相关关系,即城市青年幸福感随年龄的增加而下降。由于本文选择的城市青年样本对象是18至35周岁,在这一年龄阶段早期大部分城市青年群体还处于求学或者刚工作的状态,从象牙塔走向社会时的新鲜感以及单身个人的“贵族生活”等因素使这一段时期的青年人群幸福感较高。但随着这种优越感的丧失以及家庭责任的开启,结婚、生子、购房、买车、升职、带娃和养老等一系列负担开始在这一阶段中后期集中凸显,因而幸福感也随之显著下降。

4. 性别对城市青年幸福感无显著影响,教育程度、健康状况、婚姻状况、社会信任和公平感都对幸福感产生显著的正向影响。教育程度越高,对事物的理解能力越强,对社会和生活的包容性也越强,这间接会影响其幸福感。健康状况越好,个体越有活力,越能从良好的身体素质中获取愉悦感和满足感,因此也更加觉得幸福。婚后的城市青年人群能够感受到家庭带来的温暖和体贴,能够获得伴侣的支持和关心,因而幸福感也更强。对社会充满信任,持积极的态度应对社会和生活的城市青年幸福感也越高。觉得这个社会越公平的城市青年幸福感也越强。

(二)启示

现在全国很多城市都面临结构调整和转型升级,一些城市意识到青年人才的核心作用,通过各种政策大力“引才”、“聚才”,但更重要的还是要“留才”、“用才”。上述结论给我们城市政府集聚人才、留住人才和用好人才提供了以下几方面启示。

1. 目前很多大城市还停留在通过落户、买房和补助等物质性层面来聚才和留才,而忽视从过渡性因素层面重点发力。城市青年选择一个城市和留在一个城市不只是单单关注物质水平方面的因素,其更看重精神性因素和过渡性因素的作用,更关注自身发展的机会和自我能力的展现。因此,城市地方政府应该通过引进优质企业、改善城市产业结构布局、追求高质量卓越工程等发展策略为城市青年提供发展机遇。在各行各业的重点领域、关键职位和重点岗位大胆启用年轻人,重点培养和锻炼年轻人,为年轻人个人能力和才华展现搭建大舞台,为其职业上升和未来发展提供广阔空间,让其充分感受到个人发展的提升感和优势感,这样才能真正留住城市青年。

2. 城市政府不仅应该为城市青年创新就业等提供有力的政策支持,而且应该在教育、医疗、社保、交通、体育、文化等方面全面提升城市公共服务水平,改善城市生活软环境。城市软环境在城市人才竞争中发挥着越来越大的作用,尤其是随着我国社会主要矛盾的转化,城市软环境成为城市青年幸福感的重要来源。一些二三线城市通过大量优惠政策吸引了不少年轻人才,但是由于其生活软环境较差,导致不少年轻人才向软环境较高的大城市回流。因此,城市政府不仅应该提升基础性公共服务水平,营造良好的经济社会环境,更应该针对城市青年人群提供诸如婚介活动、亲子教育等个性化的公共服务,这样才能让城市变得更有温度,才能留住人才。

3. 无论是城市青年的身体健康还是心理健康都与其幸福感显著相关。随着城市的转型升级,城市竞争也逐渐加剧,而城市竞争的压力传导最终指向城市青年。再加之,城市青年大多面临结婚生子、照顾老小、购房买车等各种生活压力。因而,城市青年需要一定的渠道进行压力释放和焦虑排解,这样才能助力城市可持续发展。城市政府应该多关注城市青年人群的身心健康,为城市青年职业人群提供定期的心理检查和身体检查服务,及时发现和解决问题;为城市青年提供专门的心理咨询和心理康健服务,帮助其排解心理压力和焦虑;为青年人群提供优惠的体育设施和设备,加强青年人群体育锻炼,为城市发展奠定良好的身体素质基础。

4. 从上述分析可知比较效应、提升效应和公平感都会对城市青年的幸福感产生显著影响,因而激励青年人才的要素不再仅限于薪酬、收入、奖金等物质性“硬标准”,当代青年可能更关注激励的社会性、精神性、公平性等“软标准”。说社会性、精神性和公平性等因素是“软标准”,是因为这些因素没有固定的标尺进行衡量,因人而异,具有较大的差异性和多样性。因而,城市政府可以通过以下几个措施细化现有的人才激励机制。一是通过建立城市人才数据库,对不同类型的人才进行分类管理和分类考核,实现激励的相对公平;二是对各领域进行充分授权,实行差异化晋升政策,打通不同类型人才的上升通道;三是营造终身学习的城市文化氛围,激励城市青年不断学习、不断成长、不断进步,提升城市青年的获得感、成就感和幸福感。

[1]李婕.“抢人大战”第一回合见分晓[N].人民日报,2018-05-14.

[2]佩德罗·孔塞桑,罗米娜·班德罗.主观幸福感研究文献综述[J].国外理论动态,2013,(7).

[3]Easterlin R.A.,McVey,L.A.,Switek,M.,Sawangfa,O.,Zweig,J. S. The Happiness-income Paradox Revisited[J].Proceeding of the National Academy of Sciences,2010,(52).

[4]Stevenson B,Wolfers J. Economic Growth and Subjective Well-being:Reassessing the Easterlin Paradox[R].National Bureau of Economic Research,2008.

[5]邢占军.我国居民收入与幸福感关系的研究[J].社会学研究,2011,(1).

[6]Tsui H.C. What Affects Happiness:Absolute Income,Relative Income or Expected Income?[J].Journal of Policy Modeling,2014,(6).

[7]刘军强,熊谋林,苏阳.经济增长时期的国民幸福感——基于CGSS数据的追踪研究[J].中国社会科学,2012,(12).

[8]Frey B.S.,Stutzer A. Happiness,Economy and Institutions[J].The Economy Journal,2000,(446).

[9]Fuentes N,Rojas M. Economy Theory and Subjective Well-being:A Summary Review of the Literature[J].Social Indicators Research,2001,(3).

[10]李清彬,李博.中国居民幸福—收入门限研究——基于CGSS2006的微观数据[J].数量经济技术经济研究,2013,(3).

[11]Ferrer-I-Carbonell,A,Ramos X.Inequality and Happiness[J].Journal of Economic Surveys,2014,(5).

[12]Ferrer-I-Carbonell,A.Income and Well-being:An Empirical Analysis of the Comparison Income Effect[J].Journal of Public Economics,2005,(5-6).

[13]张学志,才国伟.收入、价值观与居民幸福感——来自广东成人调查数据的经验证据[J].管理世界,2011,(9).

[14]孙良顺.社会经济地位、社会保障、生态环境与城乡居民幸福感——基于CGSS2013数据的实证分析[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2016,(6).

[15]安虎森,叶金珍.房价对幸福感的影响极其作用机制[J].贵州社会科学,2018,(4).

[16]毛小平.购房能提高居民的幸福感吗?[J].兰州学刊,2015,(1).

[17]胡荣华,孙计领.消费能使我们幸福吗?[J].统计研究,2015,(12).

[18]Van Boven L.,Gilovich T. To Do or to Have? That is the Question[J].Journal of Personality and Social Psychology,2003,(6).

[19]Blanchflower,D. G.,Oswald,A. J. Is Well-being U-shaped over the Life Cycle?[J].Social Science & Medicine,2008,(8).

[20]埃米尔·迪尔凯姆.自杀论[M].冯韵文译.北京:商务印书馆,1996.

[21]Gautam R,Saito T,Kai I. Leisure and Religious Activity Participation and Mental Health:Gender Analysis of Older Adults in Nepal[J].BMC Public Health,2007,(1).

[22]徐延辉,史敏.休闲方式、精神健康与幸福感[J].吉林大学社会科学学报,2016,(9).

[23]Touburg G,Veenhoven R.Mental Health Care and Average Happiness:Strong Effect in Developed Nations[J].

Administration and Policy Mental Health Services Research,2015,(4).

[24]Bartolini,S.,Sarracino,F.. Happy for How Long? How Social Capital and Economic Growth Relate to Happiness Over Time[J].Ecological Economics,2014,(12).

[25]熊艾伦,黄毅祥,蒲勇健.社会资本对个人健康影响的差异性研究[J].经济科学,2006,(5).

[26]Powdthavee,N.. Putting a Price Tag on Friends,Relatives,and Neighbours:Using Surveys of Life Satisfaction to Value Social Relationship[J].Journal of Social-Economics,2008,(4).

[27]李强.社会分层十讲[J].北京:社会科学文献出版社,2011.

[28]刘欣.中国城市的阶层结构与中产阶层的定位[J].社会学研究,2007,(6).

[29]Islam G,Eduardo W H,Hamilton M.Objective and Subjective Indicators of Happiness in Brazil:The Mediating Role of Social Class[J].The Journal of Social Psychology,2009,(2).

[30]刘同山,孔祥智.经济状况、社会阶层与居民幸福感——基于CGSS2010的实证分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2015,(5).

[31]Festinger,L. A Theory of Social Comparison Processes[J].Human Relations,1954,(2).

[32]Buunk,B. P.,Oldersma,F.L.. Enhancing Satisfaction through Downward Comparison:The Role of Relational Discontent and Individual Differences in Social Comparison Orientation[J].Journal of Experiment Social Psychology,2001,(6).

[33]Collins R.L. For Better or Worse:The Impact of Upward Comparison on Self-evaluations[J].Psychological Bulletin,1996,(1).

[34]朱智贤.心理学大辞典[M].北京:北京师范大学出版社,1989.

[35]Maslach C,Schaufeli W.B.,Leiter M.P..Job Burnout[J].Annual Review of Psychology,2001,(1).

[36]孙凤.性别、职业与主观幸福感[J].经济科学,2007,(1).

[37]黄立清.青年群体的幸福感:基于CGSS数据的分析[J].中国青年研究,2017,(12).

[38]Oswald A.J.Happiness and Economic Performance[J].Economic Journal,1997,(445).

[39]Witter R.A.,Okun M.A,Stock W.A,et al. Education and Subjective Well-being:A Meta-analysis[J].Educational Evaluation and Policy Analysis,1984,(2).

[40]Graham C. Happiness and Health:Lesson and Question for Public Policy[J].Health Economics,2008,(1).

[41]Carr D,A.F.Vicki,C.C. Jennifer,S.Norbert. Happy Marriage,Happy Life? Marital Quality and Subjective Well-being in Later Life[J].Journal of Marriage and Family,2014,(5).

D432.6

A

1003-7462(2020)02-0043-12

10. 13977/j. cnki. lnxk. 2020. 02. 007

2019-11-26

广东省哲学社会科学规划学科共建项目《城市基层公共服务供给碎片化及其整体性治理研究》(编号: GD18XZZ03)。

李利文(1988-),男,湖南长沙人,广州大学公共管理学院讲师,管理学博士,研究方向为城市基层治理、公共服务供给;任小龙(1988-),男,河北张家口人,上海交通大学国际与公共事务学院博士生,研究方向为公共服务供给。

责任编辑:温松