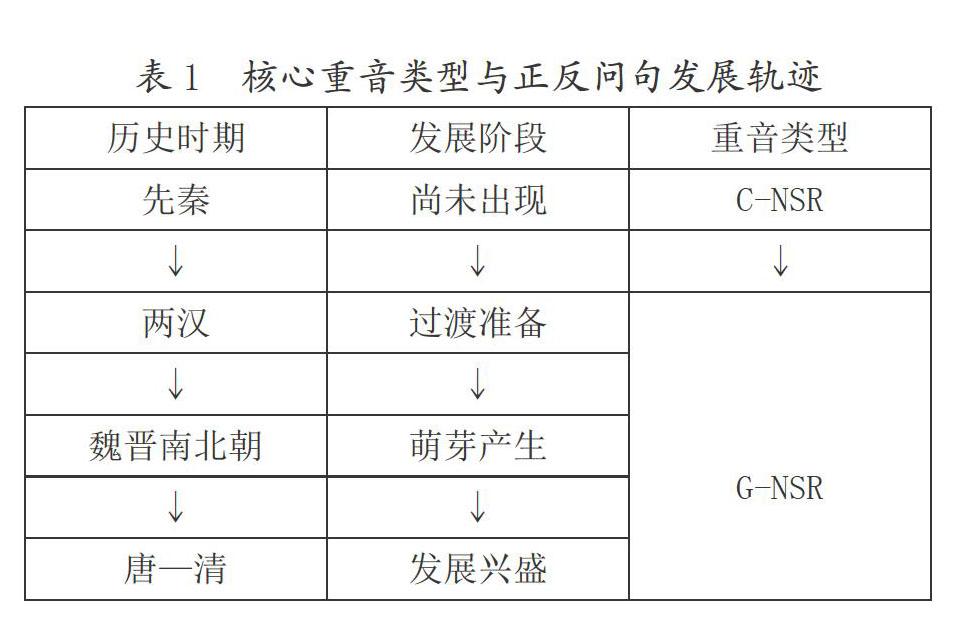

汉语核心重音转型对正反问句演变的影响

王迟

摘 要:先秦时期,汉语的核心重音指派方式与英语等语言相同,均为“尾重模式”;自两汉起,核心重音开始转变为“辖重模式”。辖重模式核心重音要求句子主要谓语范围内不能出现两个语调短语,从而导致古汉语双小句结构的选择问缩减为现代汉语类型的单小句正反問。汉语VO-NOT-VO和VO-NOT-V两种正反问句的发展历程,印证了汉语史上核心重音转型对于语言结构演变的促发作用。

关键词:核心重音;正反问句;语调短语;结构演变

现代汉语的正反问句,又称反复问句或者A-NOT-A问句,示例如下:

(1)a.张三喜欢不喜欢语言学?

b.张三喜不喜欢语言学?

c.张三喜欢语言学不喜欢语言学?

d.张三喜欢语言学不喜欢?

以上四例代表正反问句的三种类型。其中,例(1a)和例(1b)同属于V-NOT-VO式,即正反并列的两项(肯定项“喜欢语言学”和否定项“不喜欢语言学”),肯定项发生了缺省。两者的区别是在于,否定词前面出现的是整个动词(“喜欢”)还是动词的一部分(“喜”)。例(1c)为VO-NOT-VO式,即肯定项与否定项都以完整形式出现。例(1d)属于VO-NOT-V式,即否定项发生缺省。

就句法结构而言,VO-NOT-VO、VO-NOT-V两种正反问句都有一个隐形的中心语(记作“&”),语义上表示并列关系,连接肯定谓语和否定谓语;VO-NOT-V在VO-NOT-VO的基础上删略了后一个动词的补足语。V-NOT-VO问句(如“张三喜[欢]不喜欢语言学”)的句法结构与之不同,这类问句中动词的肯定、否定共现,乃是重叠所致,并非像VP-NOT-VP和VP-NOT-V包含并列结构[1]。

就韵律模式而言,正反问句具有如下特征:

句调走势方面,标志疑问的上扬调从正反问句的肯定部分(第一个动词)开始,其后呈现下降趋势,表现出“前扬后抑”的特征;

重读位置方面,正反问句的[V(P)-NOT-V(P)]只能在边界处有一个重读成分①;

韵律边界方面,正反问句的[V(P)-NOT-V(P)]整体作为一个语调短语,内部不能有任何语调边界。

本文拟从韵律角度探讨核心重音(nuclear stress)的历史转型对于VO-NOT-VO和VO-NOT-V两类正反问句演变的影响②。这一转型发生在先秦到两汉时期,它促发了汉语中双小句结构(bi-clausal)的选择问缩减为单小句结构(mono-clausal)的正反问。

一、核心重音对正反问句的制约作用

我们首先简要介绍现代汉语核心重音的相关概念,然后论述核心重音韵律如何影响双小句的选择问缩减为单小句的正反问,以作为下文历时分析的理论铺垫。

(一)现代汉语的核心重音及核重—语调对应律

核心重音,是指“一个句子在没有特殊语境的情况下所表现出来的重音结构”[2](P49)。它也被称为宽焦点重音(wide focus stress),与之相对的非核心重音包括对比重音(contrastive stress)、强调重音(emphatic stress)、结构焦点重音(structural focal stress)等[3](P63)。区分核心重音与非核心重音,一个直接的测试方法就是看它们所对应的问答形式。用来回答“怎么回事/发生了什么(What happened)”的句子,体现的是核心重音;否则就不是核心重音。如例(2)所示(加下划线部分表示重音所在),假如问话人提问“发生了什么”,则(2a)才是合适的答语。

(2)a.张三打碎了盘子。

b.*张三打碎了盘子。

c.*张三打碎了盘子。

现代汉语采用基于管辖关系的核心重音指派方式(Government-based Nuclear Stress Rule,简称“G-NSR”)[4](P1091-1092),核心重音范域是句子中最后一个主要动词所管辖的范围——即“辖重模式”。

辖重模式核心重音(G-NSR):

给定两个姐妹节点(sister node)C1和C2,如果C1和C2呈选择次序排列,则次序靠后且为选择者所管辖的节点获得重音。

管辖:α管辖β,当且仅当

(a)α是一个X0(中心语词项);

(b)α成分统制β;

(c)每一分支节点既可支配α也可支配β。

此外,在G-NSR的基础上,可以进一步推导出现代汉语中的“核重—语调对应律”[5](P8)。

核重—语调对应律:核心重音范域不容两个语调。

核重—语调对应律决定了现代汉语的一个句子中,核心重音所在的动词短语内部只能有一个动词。如果其他语调短语也包含动词,则动词只能作为从句动词,而不能是主句(根句)动词。例如:

(3)八戒[推门]VP1[进屋]VP2[看见一个妖怪]VP3。

例(3)中的三个动词短语,只有最后的VP3是核心重音范域,也是承载句调的部分。因此,“看见”为主句的动词。VP1和VP2只能是VP3的修饰语,其中的动词不能作为句子的主要动词。

(二)核心重音对句子缩减的影响

现代汉语正反问句的韵律模式之所以得以形成,其根源在于汉语的G-NSR类型核心重音以及由此而来的核重—语调对应律[6]。

由于正反问句的谓语部分V(O)-NOT-V(O)是句子的主要VP,即核心重音范域,核重—语调定律不允许其中包含两个语调[5]。因此,V(O)-NOT-V(O)作为一个完整的语调短语,中间不能有语调边界(表现为停顿),而且只能在V(O)-NOT-V(O)的边界处(语调短语的两端)有一个重读成分。

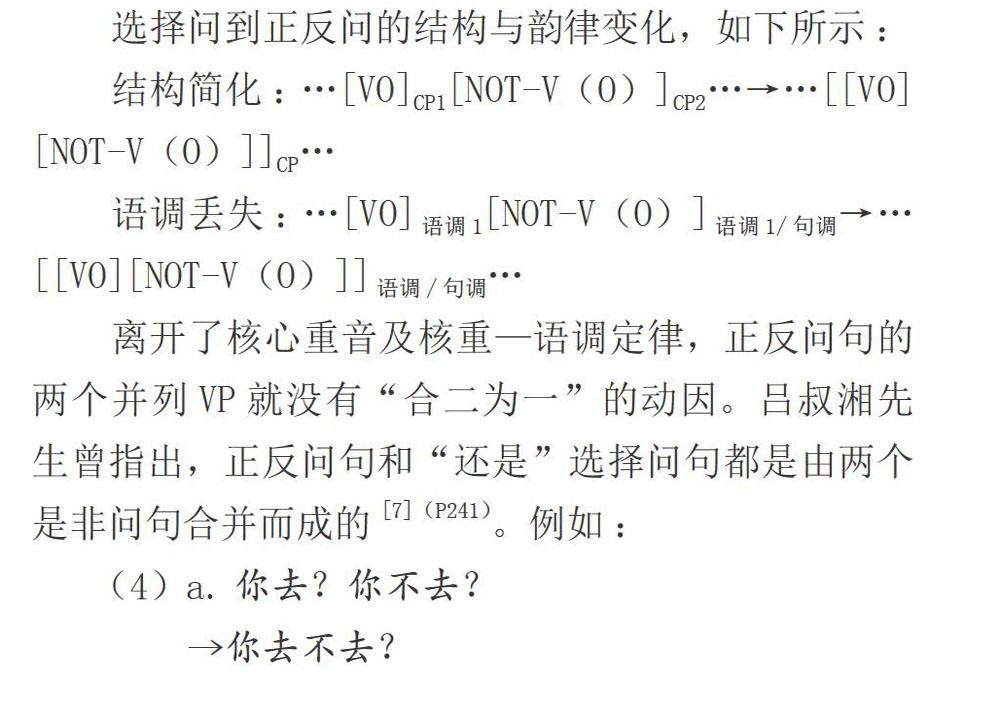

可以认为,在正反问句的构造中,VO-NOT-VO、VO-NOT-V这些包含并列VP的问句,在历史上是属于双小句结构的,G-NSR及核重—语调定律将其单句化,即双句缩减为单句,从而形成现代汉语类型的正反问句。VO-NOT-VO和VO-NOT-V问句中的两个并列VP,都是隐形中心语&所选择的成分,类似于动词所选择的必有论元一样,因为并列关系涉及的成分不可能只有一个①。正反问句中的两个并列VP没有各自独立成句、构成各自的句调短语,正是核心重音及核重—语调定律的作用。就句法而言,从选择问到正反问发生了结构简化,原来的选择问包含两个句子,缩减为正反问之后,变成了单句结构。就韵律而言,选择问原来的两个问句都有各自的句调,变成正反问之后,前一个谓语的语调丢失,肯定和否定部分被压缩为一个语调短语,其边界与整个句子的句调重合。

选择问到正反问的结构与韵律变化,如下所示:

结构简化:…[VO]CP1[NOT-V(O)]CP2…→…[[VO][NOT-V(O)]]CP…

语调丢失:…[VO]语调1[NOT-V(O)]语调1/句调→…[[VO][NOT-V(O)]]语调/句调…

离开了核心重音及核重—语调定律,正反问句的两个并列VP就没有“合二为一”的动因。吕叔湘先生曾指出,正反问句和“还是”选择问句都是由两个是非问句合并而成的[7](P241)。例如:

(4)a.你去?你不去?

→你去不去?

b.你去?我去?

→你去还是我去?

c.你去?你不去?

→你去还是不去?

如果没有核心重音的限制,正反问句的VP与NOT-VP就没有必要压缩为一个语调短语,而只能像“还是”问句那样,成为包含两个不同语调短语的双句结构。

我们不妨将其与英语中的选择问句作个比较。英语的VP-OR-NOT问句是双句结构,肯定部分[VP]与否定部分[OR-NOT]分属不同的小句,形成自己的语调短语,各自包含一个重读成分。比如,“Did John eat beans or not?”其韵律模式可以表示为[[Did John EAT beans]语调1 [or NOT]语调2]句调。

英语的选择问句中,否定部分的VP也可以完整保留,构成VP-OR-NOT-VP。例如:

(5)a.And do you like it all, or not like it all?

b.Did you do this or not do this?

然而,不管not之后的VP删略与否,英语的选择问句都仍然是两个小句并列,包含两个不同的语调短语,无法跟现代汉语一样,形成单句式的正反问。这是因为英语的核心重音类型属于“尾重模式(Constituent-driven Nuclear Stress Rule,簡称‘C-NSR)”,不要求两个小句合二为一,核心重音指派给句子内嵌最深的短语(线性顺序上一般是句尾最后一个成分),VP-OR-NOT或者VP-OR-NOT-VP不受制于核重—语调定律,选择问句的肯定部分和否定部分可以保留各自的语调短语地位。

因此,G-NSR类型的核心重音,是现代汉语中单句式的VO-NOT-VO和VO-NOT-V得以产生的必要条件①。也就是说,语言中产生VO-NOT-VO、VO-NOT-V问句,核心重音必然属于G-NSR类型;没有G-NSR核心重音,则无法产生以上几种问句。

二、正反问句历时句法的证据

下面,我们将从历时角度论证核心重音在正反问句发展过程中的重要作用。从韵律角度考察正反问句的变化,则不能不界定不同历史时期的核心重音运作机制。我们先讨论汉语史上核心重音的转型,然后根据不同时期的语料,论证上述转变对于正反问句发展的作用。

(一)汉语史上核心重音指派方式的类型转变

先秦汉语采取C-NSR规则,将核心重音指派给句子的最后一个XP[2](P162-163)。介词短语(PP)的位置可以为证。先秦汉语允许PP出现在动词前后,而现代汉语的非论元性PP只能出现在动词之前。试比较“请待于郊”(《左传·昭公十三年》)、“游于姑棼”(《左传·庄公八年》)与“*请您等待在郊外”“*游览在姑棼”[2](P162)。因此,就语言类型而言,先秦汉语更像现代英语,而不同于采用G-NSR的现代汉语。

到了两汉时期,G-NSR开始在汉语中发挥作用,并逐渐取代C-NSR,成为核心重音的指派方式[2](P163-168)。这一韵律转型,引发了汉语史上重要的语法变化,如“而”字消失、连动句的发展、动补结构出现、新兴介词出现等[2](P164-171)。

基于核心重音在汉语史上的类型转变,可以作出一个基本推断:现代汉语中单句式的正反问句,不可能出现在先秦时期的汉语中,因为当时的C-NSR规则不会促发两个并列小句合并为单句结构。以上类型的问句,只有等到两汉以降的汉语产生了G-NSR机制,才有机会萌芽、发展。

(二)VO-NOT-VO和VO-NOT-V的历时发展

VO-NOT-VO和VO-NOT-V都包含并列的VP,后者在前者的基础上,对动词补足语进行了删略。

先秦时期,肯定与否定同时出现的问句,都属于两个小句并列而成的双句式选择问句,而没有单句式的正反问句。一个明显的表现是,肯定部分与否定部分都出现了“欤”“乎”“邪”等语气词[8]。例如:

(6)a.吾又未知乐之果乐邪,果不乐邪?(《庄子·至乐》)

b.其所取之者,义乎?不义乎?(《孟子·万章下》)

例(6)中的两个句子都有疑问语气词,实际上是两个独立的问句并置(juxtaposition),构成选择问句。现代汉语中也有这样的例子:

(7)a.你们到底一样吗?不一样吗?

b.到底会不会成功呢?会吗?不会吗?

先秦时期这种肯定否定并置的问句,跟当时一般的选择问句一样,两个选择项所在的小句都用语气词[8]。例如:

(8)滕,小国也,间于齐、楚。事齐乎?事楚乎?(《孟子·梁惠王下》)

当然,先秦的这类问句,也有只在第二个句子末尾用语气词的[9](P23)。例如:

(9)天下有至乐无有哉?有可以活身者无有哉?(《庄子·至乐》)

我们认为,例(9)这样的问句虽然只在句末有一个语气词,其句法结构却不等同于现代汉语中的VO-NOT-V问句。试比较:

(10)a.有极致的快乐没有呢?

b.有可以存活身體的东西没有呢?

例(9)很可能是在第一个问句后省略了语气词。我们发现,《庄子》中也有这样的句子:

(11)光曜问乎无有曰:“夫子有乎?其无有乎?”(《庄子·知北游》)

“有”和“无有”之后都用了语气词,因此分属两个句子无疑。

除了语气词的分布,肯定与否定的顺序也可为证。例如:

(12)南荣趎曰:“不知乎?人谓我朱愚。知乎?反愁我躯……”(《庄子·庚桑楚》)

现代汉语中的单句式正反问句VO-NOT-VO、VO-NOT-V,两个并列VP必须是肯定在前、否定在后[10]、[11],只能是“知道不知道”,不能说“*不知道知道”。例(12)中的问句,否定在前、肯定在后,是两个独立问句,而非单句式的正反问句。

由此可知,先秦时期肯定、否定同现的问句,仍是分属两个句子的选择问句,而没有发展为正反问句。这也验证了我们的预测:先秦汉语由于采用C-NSR的核心重音指派方式,不能像G-NSR语言那样,提供两个VP合为一句的韵律动因。

从两汉开始,肯定、否定同现的问句,语气词开始脱落,肯定和否定部分都不出现语气词。例如:

(13)诏问故太仓长臣意:“方伎所长,及所能治病者?有其书无有?……”(《史记·扁鹊仓公列传》)

这一时期也有肯定和否定部分都有语气词的问句。例如:

(14)三十五年,公孙阅又谓成侯忌曰:“公何不令人操十金卜于市,曰‘我田忌之人也。吾三战而三胜,声威天下。欲为大事,亦吉乎?不吉乎?”(《史记·田敬仲完世家》)

如例(13)、例(14)所示,这一时期既有不用语气词的肯定、否定并列问句,也保留了先秦的选择问——两个独立问句并置。有研究注意到,不带语气词的正反问句,都出现在内嵌句(包孕句)中[12]、[13]。也就是说,它们属于间接问句,而不是直接问句。例(13)中的问句可以看作间接问句,断为“诏问故太仓长臣意‘方伎所长及所能治病者‘有其书无有……”,“故太仓长臣意”是“问”的间接宾语,后续成分是“问”的直接宾语。这也可以解释为什么例(13)的问句没有出现语气词——语气词作为主句的标句词,无法出现在内嵌句中。

VO-NOT-VO与VO-NOT-V作为内嵌成分的情况,一直持续到东汉。在《太平经》与《论衡》两部文献中,没有发现一例VO-NOT-VO或VO-NOT-V作为直接问句[14]、[15]。

那么,两汉是否尚未出现VO-NOT-VO与VO-NOT-V式的直接问句呢?同时,例(13)的内嵌问句是不是真正的正反问句呢?

这两个问题的答案可能都是否定的。第一,如果内嵌的问句属于真正的正反问句,必须解释为什么它们不能用作直接问句。除了“文献失载”,似乎没有更为充分的理由。第二,下面的例句,说明这些内嵌问句并不是真正的正反问句。

(15)贤不贤之君,明不明之政,无能损益。(汉代王充《论衡·治期篇》)

例(15)中的“贤不贤”“明不明”作为定语从句,分别修饰“君”“政”,构成复杂的名词短语(complex NP)。根据生成语法分析,复杂名词短语属于句法孤岛(syntactic island),不允许内嵌正反问句[1](P246)。例如:

(16)*他比较喜欢来不来的人(呢)?

也就是说,如果例(15)的“贤不贤”“明不明”属于现代汉语中的正反问句,这样的句子应该不合法,不可能出现。在现代汉语中,也只能说“君主贤明不贤明、政治清明不清明,都不会有影响”或者“贤明还是不贤明的君主、清明还是不清明的政治,都不会有影响”,而不能说“*贤明不贤明的君主、清明不清明的政治,都不会有影响”。例(15)的存在,从反面证明了这类表面上的VO-NOT-VO不是正反问句,它们应当是脱落了析取连词的选择问句。以下例句或可为证:

(17)臧氏家有龟焉,名曰蔡。文仲立,三年为一兆焉;武仲立,三年为二兆焉;孺子容立,三年为三兆焉,马人立之矣。若夫三大夫之贤不贤,马人不识也。(汉代刘向《说苑·权谋》)

《说苑》中的这段话,《孔子家语》亦有类似记载。所不同的是,肯定、否定部分之间用了连词“与”。

(18)臧氏家有守龟焉,名曰蔡。文仲三年而为一兆,武仲三年而为二兆,孺子容三年而为三兆,凭从此之见。若问三人之贤与不贤,所未敢识也。(《孔子家语·好生》)

需要指出的是,两汉时期的内嵌选择问句虽然尚未发展成真正的正反问句,却为后者的出现创造了条件。一方面,除了语气词脱落,内嵌选择问句的连词也开始省略,这为选择问句重新分析为正反问句提供了歧义的表层形式;另一方面,内嵌的句法环境使得选择问句的肯定、否定部分同属于一个句调范围,不再是两个独立的直接问句,这为重新分析提供了韵律条件。

先看连词的省略。我们发现,先秦时期的内嵌选择问句都必须使用连词;而到了两汉,开始出现了省略连词的内嵌选择问句。例如:

(19)a.今且有言于此,不知其与是类乎?其与是不类乎?类与不类,相与为类,则与彼无以异矣。(《庄子·齐物论》)

b.二人者之所为之,利于魏与不利于魏,王厝需于侧以稽之,臣以为身利而便于事。(《战国策·魏策二》)

上述内嵌选择问句都必须用“与”连接肯定与否定两个选项,先秦语料中尚未发现省略“与”字而采用“VO-NOT-VO”“VO-NOT-V”作为内嵌句的用例。

到了两汉,开始出现内嵌问句不用“与”的例子[13](P55)。例如:

(20)a.死人有知无知,与其许人不许人,一实也。(汉代王充《论衡·死伪篇》)

b.贤不贤,才也;遇不遇,时也。(汉代王充《论衡·逢遇篇》)

如前文所言,兩汉时期省略了“与”的内嵌问句,仍是选择问句,而非正反问句,因为这一时期尚有相当数量的问句出现“与”字。例如:

(21)a.器便与不便,其功相什而倍也。(汉代桓宽《盐铁论·水旱》)

b.忠之贡与不贡,法之奉与不奉,其秉皆在于君,非臣下之所能为也。(汉代王符《潜夫论·明忠》)

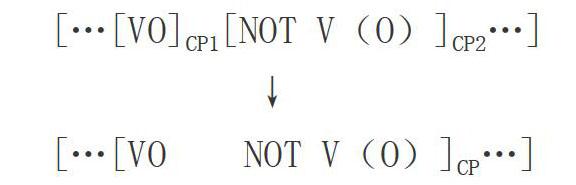

然而,允许内嵌选择问句省去连词“与”,却为正反问句的出现提供了重新分析的条件。一方面,就表层的形式而言,省略了“与”的内嵌问句,既可以分析为双句式的选择问,也可以分析为单句式的正反问。其重新分析过程如下所示:

[…[VO]CP1[NOT V(O)]CP2…]

↓

[…[VO NOT V(O)]CP…]

对于上一代的语言使用者而言,[…VO NOT V(O)…]仍然是选择问句,两个小句之间省略了连词;而下一代在学习语言过程中,由于没有显性的连词作标记,双句式的选择问[…VO NOT V(O)…]被重新分析,作为单句结构而习得。这符合重新分析的两个要求:结构歧义(structural ambiguity)与结构简化(structural simplicity)[16](P131)。[…VO NOT V(O)…]属于两解结构——双句选择问或者单句正反问,下一代的习得者接受到这一歧义输入时,采用正反问必然是优先选项,因为单句结构相对于双句结构更为简化。

另一方面,内嵌环境也为重新分析提供了韵律条件。在非内嵌的直接问句中,肯定与否定部分各自成为一个独立的问句,形成自己的句调,二者之间存在句子之间的“停断”或“止句调”[5]、[17]。下面的句子显然不具备重新分析为正反问句的条件,因为肯定和否定都有各自的句调或者语气词:

(22)a.夫子有乎?其无有乎?(《庄子·知北游》)

b.天君知有知无知,其自知之。(汉代佚名《太平经》卷一百一十一)

而内嵌选择问由于不是主句问句,不会有自己的疑问句调,只能形成语调短语,包含在主句(陈述句)的句调之下。同时,作为内嵌成分,肯定、否定之间的停顿长度也不可能达到句间停断或止句调的程度。因此,从韵律方面来说,内嵌选择问句的肯定、否定部分之间“句调丢失”“停顿缩减”的环境,为下一代的重新分析创造了韵律环境,因为内嵌选择问更接近正反问句的韵律特征——只有一个句调、中间没有停顿。对于上一代的语言使用者来说,省略了连词“与”的内嵌选择问,肯定、否定之间的停顿虽然缩短,却仍然是他们音系的一部分,这也阻止了他们将选择问重新分析为正反问;到了下一代的习得者,他们语言系统不再感知、使用这种缩短的停顿,从而导致双句式的选择问被重新分析为单句式的正反问。

在两汉时期内嵌选择问句的基础上,魏晋时期开始出现用作直接问句的VO-NOT-VO与VO-NOT-V,这标志着单句式正反问句的诞生。此后,这两种正反问句一直记载于中古汉语和近代汉语的文献之中[13]、[18]。例如:

(23)a.比丘问言:“是本罪中间罪?”答言:“是本罪。”复问:“覆不覆?”答言:“覆。”(东晋跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷二十六)

b.某求我女若姊妹,是人为好不好?应与不应与?(姚秦弗若多罗共鸠摩罗什译《十诵律》卷三)

(24)a.佛言:“为作净不作净?”答言:“不作。”(东晋跋陀罗共法显译《摩诃僧祇律》卷三十一)

b.王时语言:“识我不也?”答言:“不识。”王言:“汝识某甲不识?”向王看,然后惭愧。(元魏吉迦夜共昙曜译《杂宝藏经》卷二)

魏晋南北朝的译经文献见证了单句式正反问句VO-NOT-VO、VO-NOT-V的诞生,不过,此时这一句式尚处于萌芽阶段,正反问句数量不多,这一时期占优势的为VP-NEG问句[9]、[19]。唐代以后,VO-NOT-VO、VO-NOT-V开始发展、兴盛。下面,就简要列举唐代至清代的语料[9]、[20]、[21]、[22]。

(25)a.借问他乡事,今年归不归?(唐代高适《别崔少府》)

b.瑶池月胜嵩阳月,人在玉清眠不眠?(唐代徐凝《和嵩阳客月夜忆上清人》)

(26)a.师云:“酬你所问不酬你所问?”(南唐静、筠禅师《祖堂集》卷十)

b.石门拈问僧:“古人留会不留会?”(南唐静、筠禅师《祖堂集》卷十八)

(27)a.违仁底是心不是?(宋代黎靖德编《朱子语类》卷一百一)

b.不知气有不好底夹杂在里,一齐羁将去,道害事不害事?(宋代黎靖德编《朱子语类》卷一百二十四)

(28)a.真个是相公唤不是?(元代古杭才人编《错立身》第四出)

b.知他是去做官不做官?(元代高明《琵琶记》第四出)

(29)a.那汉道:“你端的是不是?不要说谎。”(明代施耐庵《水浒传》第六十七回)

b.西门庆故意问道:“姐姐,你请我做甚么?你爹在家里不在?”(明代兰陵笑笑生《金瓶梅词话》第十三回)

[11]McCawley,J.D.Remarks on the syntax of Mandarin yes-no questions[J].Journal of East Asian Linguistics,1994,(2).

[12]张美兰.《祖堂集》语法研究[M].北京:商务印书馆, 2003.

[13]刘开骅.唐以前的VP-Neg-VP式反复问句[J].古汉语研究,2008,(2).

[14]王敏红.《太平经》疑问句研究[J].古汉语研究, 2007,(3).

[15]徐雯雯.《论衡》疑问句研究[D].贵阳:贵州大学硕士学位论文,2009.

[16]Roberts,I.Diachronic Syntax[M].New York:Oxford University Press,2007.

[17]王洪君,李榕.论汉语语篇的基本单位和流水句的成因[J].北京大学中国语言学研究中心《语言学论丛》编委会编.语言学论丛(第四十九辑)[C].北京:商务印书馆,2014.

[18]朱庆之.佛典与中古汉语词汇研究[M].台北:文津出版社,1992.

[19]黄娜.南北朝译经疑问句研究[D].长春:吉林大学博士学位论文,2013.

[20]张敏.汉语方言反复问句的类型学研究[D].北京:北京大学博士学位论文,1990.

[21]刘子瑜.《朱子语类》反复问句研究——兼论反复问句历史发展中的相关问题[J].长江学术,2011,(3).

[22]袁卫华.《五灯会元》疑问句研究[D].武汉:武汉大学博士学位论文,2012.

[23]Feng,S.Prosodic Structure and Prosodically Constrained Syntax in Chinese[D].Doctoral dissertation,University of Pennsylvania,1995.

[24]Zubizarreta,M.L.Prosody, Focus, and Word Order[M].Cambridge,Mass:MIT Press,1998.

[25]李果.上古汉语疑问句韵律句法研究[M].北京:北京语言大学出版社,2018.

[26]劉丽媛.拷贝结构产生的深层机制——句法、韵律的相互作用[J].古汉语研究,2019,(4).