经外周静脉穿刺中心静脉置管配合便携式微量泵持续输注化疗药物对肿瘤患者化疗不良反应的影响

张荔,晏晴

宜春市第二人民医院肿瘤科 (江西宜春 336000)

目前,恶性肿瘤患者的治疗主要以化疗为主,但反复穿刺会刺激患者血管,引起静脉炎、穿刺点渗血、感染等问题,增加患者痛苦。如何恒定、微量、准确地持续输注化疗药物,并减轻化疗不良反应,提高患者生命质量,成为临床研究的重要课题[1]。本研究探讨经外周静脉穿刺中心静脉置管(PICC)配合便携式微量泵持续输注化疗药物对肿瘤患者化疗不良反应的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2017年6月至2019年6月宜春市第二人民医院收治的肿瘤患者100例作为研究对象,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组50例。对照组男28例,女22例;年龄32~61岁,平均(46.5±3.7)岁;胃癌20例,肺癌18例,肠癌12例。观察组男26例,女24例;年龄33~62岁,平均(47.5±3.0)岁;胃癌18例,肺癌19例,肠癌13例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究已获我院医学伦理委员会批准。

纳入标准:经生化指标、生命体征、细胞学检查、病理组织学活检确诊为恶性肿瘤;家属对研究内容知情同意,自愿参与并已签署知情同意书。排除标准:精神疾病、认知功能障碍患者;心脏病、肝肾疾病患者;依从性较差的患者。

1.2 方法

对照组采取传统留置针输注化疗药物:取患者前臂桡静脉合适部位消毒,穿刺成功后置入留置针并与输液装置连接好,根据医嘱输注化疗药物。

观察组采取PICC 配合便携式微量泵持续输注化疗药物。(1)PICC 操作方式:护理人员向患者详细讲解PICC 操作流程及用途,积极解答患者疑惑;嘱患者保持平躺姿势,伸出手臂,观察患者静脉血管,取头静脉、肘正中静脉穿刺;嘱患者身体和手臂保持90°,测量导管长度和臂围,导管长度为穿刺点至右锁骨中点下方2~3肋骨间距离;消毒穿刺部位周围,采取利多卡因行局部麻醉,扎紧止血带,导管针针头斜面朝上进行穿刺,回血后将皮肤和针头降低;压住导管顶端,退出针芯,避免大量出血;松开止血带后,将导管穿入套管,使其和腋下静脉接近,将患者下颔骨置于肩膀位置,置入导管至上腔静脉,并记录导管长度,退出导丝,剥离穿刺鞘后,安装肝素帽,连接输液装置,开通备用静脉通道。(2)微量泵操作方式:护理人员向患者详细讲解微量泵安全性能、报警设置及使用方法;提前准备好药物抽吸入一次性注射器,排尽空气后与泵管连接;注射器上仔细标注患者姓名、用药名称、剂量、时间;在合适的位置安装微量泵,打开微量泵旋钮,正确安装,并与PICC 静脉通路连接;打开微量泵电源开关,自动检测完毕后设置泵注速度,按开始键进行推注;如需调整速度,应先按停止键,设置完毕后再重新按开始键;输注完毕后,按结束键,将注射器取下。

1.3 临床评价

(1)比较两组静脉炎、恶心、呕吐、渗漏、腹泻等不良反应发生率。(2)采取数字疼痛程度评估表(NRS)对患者疼痛程度进行分析,该量表满分为10分,根据患者得分划分为4级,包括无痛(0分)、轻度疼痛(1~3分)、中度疼痛(4~6分)、重度疼痛(7~10分)[2]。

1.4 统计学处理

2 结果

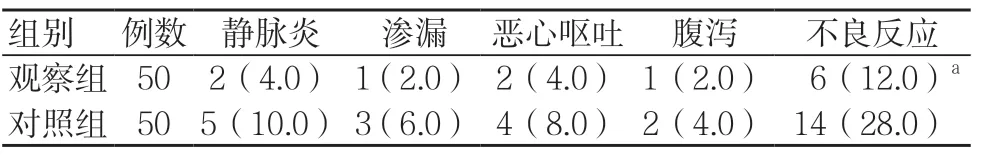

2.1 两组不良反应发生率比较

观察组不良反应发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组不良反应发生率比较[例(%)]

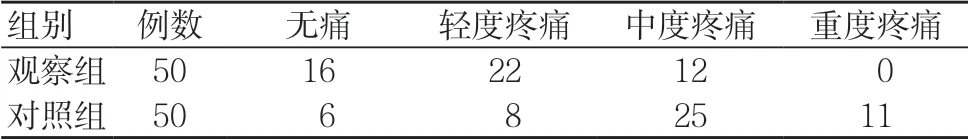

2.2 两组疼痛程度比较

观察组疼痛程度轻于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组疼痛程度比较(例)

3 讨论

近年来,恶性肿瘤患病率持续上升。据相关资料统计,癌症病死率高,已成为威胁人类健康的主要疾病之一[3]。化疗是治疗恶性肿瘤患者的常用手段,但普通留置针位置过浅,患者活动中容易出现脱落;且化疗药物需长时间输注,药物浓度高,毒性大,导致血液循环变慢,外周血管血流量减少,患者易出现渗漏性损伤、静脉炎、恶心、呕吐、腹泻等不良反应,增加患者痛苦和经济负担[4]。PICC 通过从患者贵要静脉、头静脉或肘正中静脉穿刺插管,使导管尖端接近于上腔静脉下段,可避免反复穿刺痛苦和渗漏性损伤、静脉炎等不良反应,更好地保护患者外周血管[5]。微量泵属于新型的小体积泵力容器,携带更为方便,可更准确地控制化疗药物泵注速度,操作方便,稳定性好,其可通过持续性定时定量向体内泵入高浓度抗癌药物,持续对肿瘤细胞进行浸润,临床效果更好[6]。PICC 配合便携式微量泵持续输注操作方便,且患者自由活动空间更大,舒适度更高,可有效提高患者生命质量;同时,还能减轻医护人员工作量。本研究结果显示,对照组不良反应发生率高于观察组,表明PICC 配合便携式微量泵持续输注化疗药物在肿瘤患者中安全性、积极性更高。

综上所述,肿瘤患者采取PICC 配合便携式微量泵持续输注化疗药物,可减轻患者疼痛程度,有效减少化疗不良反应的发生。