狂野岁月

铁栗

一场细雨飘过,天空开始放晴,坡上清新起来。这与我认识的“清明”完全吻合。作为一个让人伤怀的节气,清明是一定要飘雨的,哪怕是意思一下也得飘上几滴。雨就这么飘了过去,树叶重新闪出光亮,像许多眨动的眼眸。可我的内心依然晦暗,毕竟,这地方太让人伤感了。

上山的路蜿蜒曲折,到了山腰便分出支岔,把人的目光引向别处。有个男子坐在坟前,他已清除了坟上的杂草,正与坟里的人说着什么。我感到这是个迷茫着的人,他不知道人生的篷帆该泊于何处,于是就对着坟墓不停地询问。因为距离隔得远,他的声音含混不清,我只听清了他唤到的一个名字。那个名字属于女性,由此我便断定,坟里埋着他的妻子。

如果我判断得没错,这男子当是中年丧妻,人生最大的不幸被他摊上了。像这样的人心里都积着痛楚,所以他的诉说显得激动,一边诉说还一边喝酒。酒使他毫无顾忌,他喝一口便诉说一阵,拳头不断砸向胸前的空气。此后他的声音就提高了,再传过来时就如经过了阳光的过滤,回旋飘荡又透着清晰。原来他是在抱怨,他在抱怨坟里的人太过绝情,抱怨她不该走得那么急迫。说着他便痛哭起来,一丝口水挂在唇上,闪着晶亮的光。

大凡男人的痛哭,一般都不是自主选择,也不会希望别人看到。我想到了要尽快离开,就朝远处望望,然后去找母亲的坟。其实那坟就在眼前了,从这里往左望过去,那个男子仍在我的视线里。在母亲的坟前站定,心绪就柔软了,一种伤怀升腾而起。我冲着母亲说了句什么,声音太小,连我自已也没听清。不过这已无关紧要,我母亲已故去了四十来年,初时的痛感早已被岁月平复。我伤怀的是岁月的流动,是生命的易逝,是与不测抗争时的无奈。

我母亲是真正的英年早逝,就算我离她很近,能想起的也只是她的前世。四十年前的清明前夕,我把她送到这里,她的岁月就静止了。我的岁月却仍在延续,它们就如流水,一路地显示着急切。这个过程让事情反向变化,母亲变成了清雅的小媳妇,而我却变成了地道的老人。如此我便懂得了,无论这个世上有多少难以确定的事,死亡的事也是一定要发生的。

生命与岁月从不对峙,即使你把生命設计成若干阶段,最终也逃不过那个消失的结局。我的母亲就是这样,疾病让她处在极度的痛苦中,她还是选择了顺其自然。病重期间她对死亡甚至有了渴望,她为自己选了红色的外套放在枕边,并叮嘱我届时不要忘了给她穿上。那几天她一直徘徊在死亡的边缘,医生要把她拉回来,让她住进重症监护室。她拒绝了,对于这种拒绝我是理解的,她是觉得保住最后的尊严要比多活几天更为重要。

卑微的生命大都如此,我母亲的故去没有引起四周的震动,却给我留下了很多思考。比如近些年的每个清明,我独自地来到这片野地,为什么总会感到岁月裂开了缝隙?我当然知道这只是感觉,但我更知道这种感觉不是每个人都有,而且它与想象力根本就没有关系。另一种思考是,那道缝隙是为了让我从中看到我与母亲的过往,还是在预示着我所面临的现实?对此我是无法推测的,于是就朝那缝隙里认真地望着,等待着突然的恍然大悟。

在很多时间里,人的恍然大悟,其实都是原有思维的破碎。因为只有这时你才能发现,那道缝隙原本就已存在,只是被忽略了而已。比如冰封的江面,天气转暖的时候,融化就会形成它的缝隙;比如鲜活的生命,年纪变老的时候,衰弱就会形成它的缝隙。除开永恒的时间,这个世间的任何东西,无论是动态的还是静态的,都会裂开缝隙,都会塌陷下去。

如果衰老只是一个词汇,我可以不去阅读、不去理会。问题就在于衰老不仅是个词汇,还是一种残缺、一种伤怀、一种侵入……两年前突兀的一天,它忽然侵入到我的体内,并对我的生命疯狂地刈剪。就是这种由衰老所带来的病恙,让我感到了生命的荒芜,眼前一片空茫。死亡已经临近了,与它对望我已无法做到真正的沉静,最多是没有惊慌失措而已。

在送往医院的救护车上,我感到我变成了一只大鸟,沉重的飞翔已让我十分疲惫。我不断地告诫自己,不要停下,只有飞翔才能证明自己活着。我听从了我的告诫,疲惫而顽强地飞着,直到泪水在风中渐渐变凉。

隐约中我听到了一种声音,幽深而又辽远,像是从雨雾中穿越而来:爸,你别难过,我会全力救你,你要坚持!

我不确定这声音从何而来,也不确定这就是我女儿的声音,但我确定我确实听到了这样的声音。那个瞬间我是激动的,像搁浅的小船听到了远处的潮汐,脸上的泪水开始倾泻。可是很快,那个声音变得似是而非了,就如一阵风飘向了远处,直到我的听力无法够及。如此我便回想起来,此时我并没在空中飞翔,而是躺在去往医院的救护车上。意识到这点我反倒失望,瞬息间我便回到迟钝和失聪的状态,幽冥的感觉再次向我涌来。

第二天,我在一个清晨中醒来,一睁眼就看到了我的女儿。她正对我说着什么,而我却没有任何反应。我不知道自己在想些什么,只是有些着急,觉得有许多事都需要再回想一下。比如现在,我女儿在与我说话,对此我的回应方式该是什么?还有,现在我老伴就站在床前,她的脸上满是对我复活过来的庆幸,我要对她表达的又该是什么?

这些事都是我不知道的,或许原来知道而现在忘了。让我感到奇怪的是,每有一种记忆在我大脑里复活起来,我都会莫名地惊讶。我想起我女儿出生后第一次与我见面时,她的额头皱纹纵横,脸上布满沧桑。那一刻我也是惊讶的,我心说,天啊,她是走过了多么漫长的夜路,又是经历了怎样的艰辛才促成了与我的父女绝缘?就是从那天起,我开始喜欢她熟睡的样子,后来又喜欢上了那些从前与今后的未知。自此,我的天空不再寂寥。

与人相伴会关乎到责任,那其中的漫长与曲折让我不能确定,我的天空是否真的没再寂寥。按说我不该产生这样的疑问,我知道只要太阳照常升起,我的体内必然就含有阳光的因子。再者说,为了女儿的成长,我得时时地奔波,谁见过奔波的人会感到寂寥?在遭受下岗的整个过程里,我除了要到一家文化公司打工还得写作,这样我就没有时间去感受寂寥了。写作的另一种说法就是耕耘,因而我得弯下腰去,尽量地保持着老农的姿态。

许多的春秋就这么闪过了,我写出了各种人物的生活样态,而我的生活样态却逐渐地模糊。不知道是想让模糊了的往事清晰起来,还是写作本来就需要追究过往,我开始向着岁月的深处张望。有时我会看到另一个自己,那个自己还很年轻,明眸皓齿的样子。那天我从打工的公司往家走着,猛然看到我女儿站在一个烧烤摊前,她望着食物的神态让我心碎。就在那一刻,我找到了社会底层的文学命题,此后我对这个命题从没绕行。

可是现在,写作的事要搁下来了。医生说我仍处在危重之中,这是不能不信的,因为邻床的两个人刚刚才离开了人世。他们和我得的是相同的病,而且看上去比我还要年轻。人的死亡和生存原本就是矛盾的共存,一方面人会将死亡看成天人的和谐,另一方面却对死亡无比地恐惧。这说明人类早已知道了,死亡不同于睡觉,睡觉可以在第二天醒来,死亡却是再也醒不了的。既然如此,人害怕死亡其实很正常,这与胆量的大小并没关系。

又过了一天,还是左边的病床,一个与我年纪相仿的女子也走了。与前面的那两个不同,这一次没有人痛哭,只有那个像是她丈夫的人喊了几声。他的喊声沁入人心,却还是没能将她唤回,于是就站在那里,开始喃喃自语:我也看出来了,你是执意要走的,活着对你就那么无趣吗?这么说着的时候,他的声音潮湿起来,两行泪水在彷徨着出路。不用说我也是知道的,那些泪水将漫过他的岁月,直到把他浸泡成苍白的颜色。

值得庆幸的是我还活着,只是眼前变得混沌了,生命的空间也不再开阔。属于我的黎明还在来临,我只是觉出了一些灰色的宁静,那其中缺少了从前的庄严与活力。医生说我的情况仍然不容乐观,他们更加频繁地把我老伴叫出去,而且每次都那么神秘。其实我老伴从不大声地说话,但我还是固执地认为,是因为我老伴的离去病房里才安静了。这种安静毫无来由,我感到岁月生出了牙齿,怪兽似地呜咽着,咔咔地咀嚼着我的生命。

那天下午,也是在我老伴被叫出去之后,我眼前忽然亮了一下。定然是有人来看我了,并且我已将来看我的人辨认出来,那是杂志社的小彭。只是我认出她来的时候她离我还很遥远,就像山顶刚刚显露的晨光,一片温暖静静在上。渐渐地她离我就近了,我感到是那晨光认出了我,是它举着火把轻盈地向我靠近。我只能认定这便是情义的丰盈式样,因为对于处在我这种状况中的人,能感受到情义和能感受到什么情义其实是一回事。

小彭对我说了很多话,总体意思就是现在的医学很发达,让我相信我会好转起来。我当然是相信的,其依据便是她眼神里的那份坚定,那是一种具有情调和美感的坚定。具有美感的就该是具有质感的,所以我深信她所说出的每句话,都是告知而不是安慰。告知与安慰是不同的,它们区别就在于一种是从事物当中传递出来的信息,一种是从人心当中流露出来的善意。

此后又有许多文友来看我,他们用情义的光芒把我照耀成春天的孩子,我又开始了对于生命的倾赞与歌唱。其实我以往的写作也是这种心绪,至于我至今不能与文学大家站在一起,那也不是因为我才华不足。在我写出的文字里,同样可以看到隐约的深绿,同样可以看到晃动的人群。如此我便可以肯定,我与那些大家格格不入,那是因为我缺少了他们的血性。可是晚了,人的苍老会牵扯到文字的品相,我只能接受这亘古的法则。

那么,会不会就是这种缺失和流散,让我坐在母亲的坟前时,才感到岁月裂开了缝隙?对此我仍然无法推测,我只能继续朝那缝隙里望着,等待着突然的恍然大悟。一阵风吹过,荒草和树叶发出声响,我侧过头去,看到那个伤心的男子走来了,并且是直接朝我走来了。他冲我笑笑,那种笑像要唤起什么,含了惺惺相惜的心迹。我们开始聊天。

他:刚才实在是太憋闷了,痛快地哭了一场,现在好受多了。你也不用过于克制,心里难受就喊上几声,反正也四周无人。

我:不用,我母亲去世得早,起初的痛感已被岁月平复了。我看你面对的那座坟,好像还是新土,里面埋的是你妻子?

他:是。其实我也想明白了,人来到这个世上,不在于活了多长时间,关键是活出了什么滋味。

想來是因为刚刚哭过,男子的声音有些暗嘶,这让我更加地凝思屏息。男子的话简单中体现着深刻,他所说的时间和滋味,都会越过原有的格局,都会变成生命的记忆。人就是因为生命短暂才抓紧赶路的,这里边隐含着向目标靠近的意愿,也隐含着过程之中的艰辛。但是得走,只有走才能离开一个狭窄的角落,只有走才能进入一个宽阔的世界。

眼前的男子也是个赶路的人,他抬起头望望天空,然后就独自下山去了。走出几步他折回头说,云又厚重起来了,可能还得下雨,你也早些回家吧。我学着他的样子抬头望望,云不仅厚重,还很低沉。以往我见过这样的云,不是在落雨之前,而是在它们集中在西边的山顶之后。那时候太阳还没完全沉落,耀眼的光从云层里透射下来,一束束地射照着山峦。现在那种夺目的灿烂没有了,山峦一片暗绿,浓重的烟霭正在山坡上蠕动。

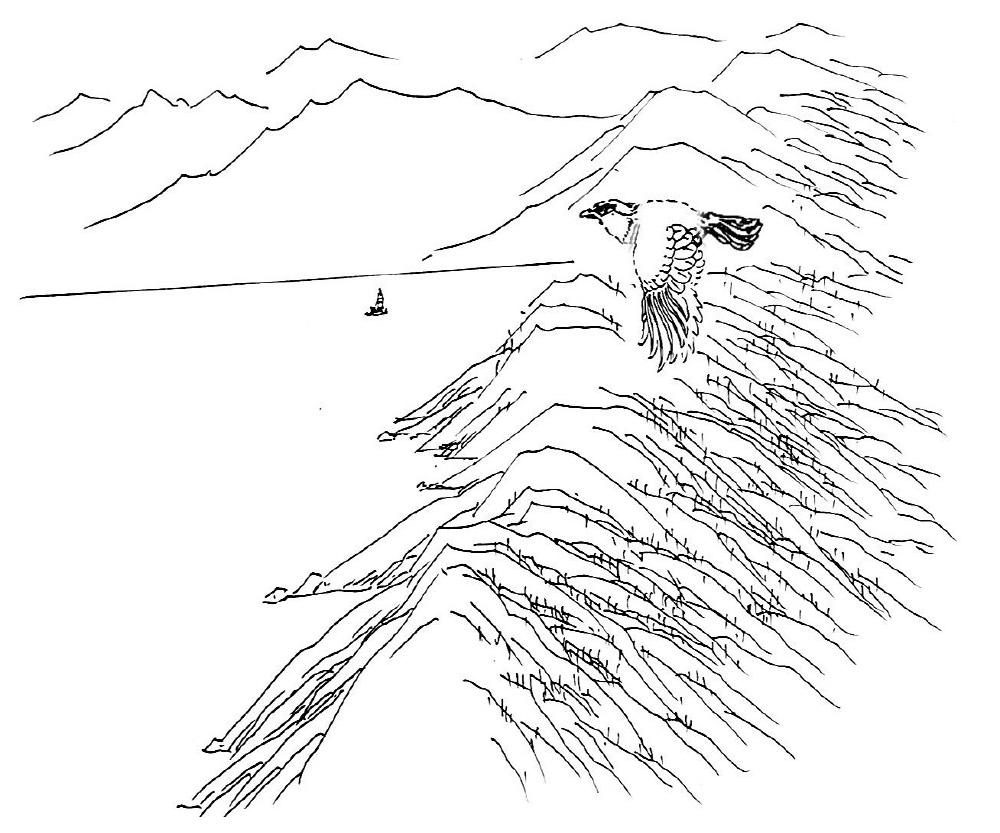

一只孤鸟出现在我的视线里,它奋力地煽动着翅膀,在云层与山峦之间艰难地飞着。我看不出它要飞往何处,但我知道对于这样的孤鸟,它的飞翔充满了变数。这就好比写作中的想象,心灵与事件在猛烈地碰撞,许多偶然就突然地呈现出来。或许它已经老了,或许远方的巢里还有伴侣,因此它的飞翔就成了对于生命的超越。天空变成了黑灰的重色,在它艰难凄冽的飞翔中,我看到的是一种轩昂,一种坚韧,一种高傲。

渐渐地它就飞远了,像强劲的音符慢慢变弱,只留下了深长的意味儿。起初我仍能看到它的影子,后来它就变成了一个黑点儿。也说不清那是怎样的道理,在它完全消失的那个瞬间,它竟闪出了金色的光亮。之后就有雨丝飘荡了,我在天地的空茫中往山下走着,一路上总想着那只孤鸟。