宏观审慎政策的有效性与协调性研究

卜 林,赵 航

(1.天津财经大学 金融学院,天津300222;2.天津财经大学 国际工商学院,天津300222)

一、引言

次贷危机引发的2008 年全球金融危机,逐渐彰显出金融体系的脆弱性和复杂性,促使学术界与监管当局对危机爆发的内在原因做出深刻检讨。危机爆发之前,货币政策的特征主要体现在如下几点:以稳定通货膨胀为首要目标(Taylor,1993)[1]、反对将资产价格和金融稳定纳入货币政策目标体系(Bernanke 和Gertler,2001)[2],以及通货膨胀目标制能够兼顾金融稳定(Issing,2003;Schioppa,2003)[3-4]等。而对金融监管的研究主要集中在微观审慎监管上,这种观点认为基于模型构建的资本监管机制与机构个体层面的约束条件可以在总体上保证金融稳定(Galati 和Moessner,2013)[5]。全球金融危机的出现作为宏观不审慎的反面例证,暴露了金融失衡在渐进性累积与阶段性爆发中造成的时变结构冲击隐患。而宏观审慎政策框架成为危机后关键的研究与讨论议题,2010 年正式出台的巴塞尔协议Ⅲ中强调,引入宏观审慎监管维度,拓宽风险监控渠道,进一步完善银行资本监管目标。从理论角度看,宏观审慎政策框架尚未形成有效规制,各国对政策目标权重的分配没有达成共识,构建的宏观审慎工具与金融稳定间传导机制难以量化(Laureys 和Meeks,2018)[6]。从实证角度看,宏观审慎政策框架在全球金融危机背景下应运而生,其有效性与协调性分析存在天然的复杂性(由于宏观审慎政策往往需要与其他政策相配合)。因此,宏观审慎政策的有效性与协调性研究明显滞后于政策工具实践,导致对监管配合与决策提供的指导较为局限。近年来,学术界加大了对宏观审慎政策有效性和协调性的研究力度,涌现出一批尝试将宏观审慎政策嵌入不同理论模型中的学者,为宏观审慎政策的动态有效性提供一系列的经验与实证数据。本文的创新之处在于,通过梳理并归纳国内外文献的模型、方法以及相关理论,为搭建有效的宏观审慎政策与货币政策框架提供合理依据。下文的主要内容为:第二部分,由后危机时代微观审慎政策面临的挑战引出宏观审慎监管;第三部分,对宏观审慎政策研究方法以及管理实践等内容加以探讨;第四部分,对货币政策与宏观审慎监管配合的相关研究进行梳理;第五部分,结束语及述评。

二、宏观审慎的内涵

(一)宏观审慎监管与系统性风险

系统性风险可划分为时间维度和横截面维度两方面。时间维度源于金融体系的顺周期性,体现在信贷繁荣与资产价格背离基本面时风险敞口的增加,以及泡沫破裂后金融部门因风险厌恶对实体经济造成的负外部性;横截面维度则反映某一时点金融体系内的风险分布,以及带来的传染效应(Contagious Effect)和溢出效应(Spillover Effect)等(Agénor和Pereira da Silva,2018)[8]。事实上,全球金融危机爆发前的过度风险承担并非史无前例,大多数危机伊始都曾出现过类似的信贷与杠杆繁荣,金融体系脆弱性明显上升。

然而,已有的行业监管侧重于关注机构个体,这在很大程度上忽视了金融部门间以及对实体经济造成的负外部性。一方面,在系统风险分布中降低某个部分的系统性风险时,却可能增加整个金融体系的风险(IMF,2011);另一方面,微观审慎措施的强化会抑制信贷供给增长,为弥补利润损失,银行更易出现“搭便车”现象,即持有高流动性资产并承担更高风险,寄希望于其他银行为金融稳定这一公共物品买单(Hannoun 等,2010)。一个愈发明晰的观点是亟须改变监管框架范式以削弱金融体系的顺周期性,而巴塞尔协议Ⅲ框架下的宏观审慎政策目标直指系统性风险的时间维度,成为监管政策中的关键性补充。

(二)从微观审慎到宏观审慎

微观审慎理论认为,如果金融体系中每个金融机构都是稳健的,理论上整个金融体系就应更有恢复力。然而事实证明,仅凭最低资本要求对银行资本监管等微观审慎政策并不足以阻止代价高昂的金融危机,银行等金融中介机构基于个体利益进行资本监管,可能会因“合成谬误”损害金融体系整体的稳定性。在宏观审慎监管框架下,贱卖金融资产、囤积流动性资产和结构性信贷紧缩(比如因政府举债带来私人投资的过度挤出)等符合微观审慎的行为都会破坏金融稳定并产生大量系统性成本,进而使得所有金融机构暴露于由个体机构倒闭引发的瀑布效应(Cascading Effects)中(Helbing,2012)[9]。

表1 微观审慎监管与宏观审慎监管对比

微观审慎监管考量单个机构破产及其对银行中小储户的负外部性,所以将由破产引起损失的社会化视为一种扭曲现象。而宏观审慎监管面临的主要问题是金融对实体经济造成的负外部性、金融内生性失衡中的风险溢出和过度的顺周期性。事实上,如果没有事后危机管理政策,纵使危机期间也可能出现大量的系统性风险承担行为,例如为复苏进行的投机博弈。因此,当金融体系承担系统性风险的动机增强时,增加宏观审慎政策的监管力度能起到关键性的补充作用。宏观审慎既是微观审慎监管内涵的延伸,又是微观审慎监管行为的强化与完善。本文简要概括了宏观审慎相对于微观审慎的差异,如表1所示。

(三)宏观审慎政策工具

宏观审慎框架的有效运行需要合理的宏观审慎政策工具与治理结构作为支撑。金融稳定理事会(FSB)于2011年发布的《宏观审慎政策工具和框架》报告中指出,宏观审慎政策通过运用一系列宏观审慎工具,以平抑危机情形下系统性机构负外部性传染,进而有效防范系统性风险(Systemic Risk)。事实上,盯住政策目标的宏观审慎工具大多并非创造而生,而是将一切维护金融稳定、降低风险关联的宏观经济工具纳入宏观审慎监管框架中。

根据国际清算银行(BIS)对宏观审慎工具的分类,其主要包括两类:一类是为防范系统性风险而派生的工具,如杠杆率和系统重要性机构资本附加等;另一类则源于货币政策或财政政策工具等宏观经济工具,在引入宏观审慎的研究视角下被赋予新的含义,如贷款价值比(LTV)、贷款收入比(LTI)和贷款市场报价利率(LPR)等通常被认为是货币政策工具,金融交易税和土地增值税等通常被认为是财政政策工具。Hannoun(2010)指出,宏观经济目标均存在“二义性”,在实现基础目标(如稳定物价、需求管理等)以外,还都蕴含维护金融稳定的第二目标,货币政策发挥熨平信贷周期的作用,而财政政策调节逆周期资本缓冲,两类目标从短期来看不可兼得,但在长期互为补充。洪昊等(2018)[10]也指出宏观审慎管理工具对传统货币政策具有一定的替代作用。

宏观审慎政策工具与系统性风险的类型相匹配,同样分为横截面维度和时间维度两类。具体而言,宏观审慎工具对控制系统性风险的积聚(尤其是繁荣时期)有事前防范作用,而在减少与溢出和传染相关的负外部性上有事后管理的功能。由于风险源自金融体系失衡带来的内生性积聚,宏观审慎监管的核心应立足于防范过度的风险承担,而非事后的危机管理(Goodhart 和Perotti,2013)[11]。宏观审慎的监管目的就是在行为扭曲的道德风险和代价高昂的银行挤兑间寻求平衡,从而熨平金融和信贷周期,防范系统性金融危机,倘使风险一旦发生,也可通过资本缓冲吸收潜在的系统性成本(Galati 和Moessner,2013)。

表2 宏观审慎工具的分类

另一种分类依据宏观审慎政策对金融机构系统性风险催生的限制作用,将宏观审慎工具划分为三类(Dell Ariccia 等,2012)[12]。第一类工具包括资本和流动性要求,通过提高资本和流动性缓冲来调控金融机构的负债结构与成本,其中一个创新型工具代表是基于资产的准备金制度(ABRR)。ABRR 与逆周期的资本缓冲、动态拨备等传统宏观审慎政策工具相比,具有更强的逆周期调控能力。第二类工具包括对资产集中度和资产增长的限制,旨在改变金融机构资产的组成及风险特征(Risk Profile)。Lim 等(2011)[13]指出,信贷增长上限以及货币错配限制等与信贷和资产相关的宏观审慎工具,可以应对过度杠杆化及相应去杠杆过程中可能形成的系统性风险。Cerutti 等(2017)[14]利用IMF 调查发现,新兴市场国家是宏观审慎工具使用频率最高的经济体,发达国家则更倾向于运用狭义政策工具控制信贷,尤其是房地产信贷的增长速度。第三类工具包括贷款资格标准限制,通过限制有融资资格的借款人数量以提高整体的融资质量,而不加重借款人的利息负担。最大贷款价值比率(Loan To Value,Lim等,2011)以及负债收入比(Debt To Income,Galati 和Moessner,2013)等宏观审慎工具均属于这一范畴,其主要用以解决抵押品估值和信贷总量变动引发的顺周期性问题。Punzi和Rabitsch(2018)[15]通过研究宏观审慎政策对不同信用水平的同质借款人的影响,发现在去杠杆政策遭受逆向的非系统性投资风险冲击后,个体和企业反而具有福利增进的效果,即宏观审慎政策工具有效增加了居民的效用函数。自1997 年东南亚金融危机爆发以来,亚洲各国深刻反思监管制度疏漏带来的惨痛教训,并率先开展宏观审慎监管的探索,为全球经济危机爆发后宏观审慎政策的实践提供了经验与相关依据(CGFS,2010)。本文参照Dell Ariccia等(2012)对宏观审慎工具分类的方法,针对不同亚洲国家运用的宏观审慎工具指标做出归纳、整理,如表2所示。

三、宏观审慎政策的有效性研究

(一)研究思路与方法

如何运用一系列手段对风险实时观测,尽早察觉并识别系统性风险,进而实现危机发生前的有效预警和事前防范,对宏观审慎政策实施的有效性至关重要。纵览近年国内外相关领域的学术成果,学者研究视角丰富多样,但基本思路可以分为以下两类:一是构建理论模型,基于宏观审慎视角考察金融风险的事前防范效果,或在模型中纳入宏观审慎政策等外生变量以探讨其有效性;二是基于多元化的变量影响视角分析政策工具的实际效果。

1.理论模型方法

(1)风险预警模型。

传统的风险预警模型包括Logit 模型和STV 横截面回归模型,但由于其模型设定为静态,不能有效刻画出时间维度风险的顺周期性。马尔科夫区制转移模型(Markov Switching-Vector Auto Regression Model,MSVAR)通过动态风险预警机制较好地弥补了上述方法的缺陷,并达到信息最大化利用、风险动态刻画等目的。陶玲和朱迎(2016)[16]基于宏观审慎视角将七个金融部门纳入统一框架,通过主成分分析与结构方程模型进行指标筛选后合成系统性金融风险综合指数(CISFR),并构造MSVAR 模型度量和预警综合指数的状态转移信息。尚玉皇和郑挺国(2018)[17]运用混频状态空间模型构建了国内宏观基本面与不同金融市场运行状况的金融形势指数(Financial Condition Index,FCI),认为混频FCI 指数可以解决顺周期性问题并做出前瞻性预测。

(2)银行—金融模型。

在银行—金融模型框架下,促成金融不稳定的原因主要分为两类:一是基于外生冲击的金融加速器机制,二是源于信息关联或平衡表关联引发的异质性(或系统性)风险。Perotti 和Suarez(2011)通过比较数量型与价格型监管工具对银行系统短期资金外部性的影响,得出基于银行的异质性,将征收借款庇古税与净稳定资金比率等宏观审慎工具结合是最佳监管手段的结论。苏帆等(2019)[18]基于2008—2017年69 家商业银行的微观数据,通过内部传递效应将银行个体风险与系统性金融风险纳入统一分析框架中,发现银行内化个体风险与外溢金融风险存在替代关系,以资本充足率为目标的宏观审慎与微观审慎协调有待进一步加强。银行—金融模型可以用于描述借款人与贷款人间复杂的关联性,为横截面维度宏观审慎工具的选择提供了理论指导(Mizen 等,2018)[19]。然而,由于银行—金融模型往往是局部均衡的,其无法阐释一般均衡设定下宏观审慎工具可能带来的效果。

(3)DSGE模型。

继凯恩斯主义诞生之后,经济理论范式不断更新换代,DSGE 模型(Dynamic Stochatic General Equilibrium Model)已然成为当代经济政策理论分析的主流方法。Goodfriend 和McCallum(2007)[20]基于带有金融摩擦的DSGE 模型讨论了金融中介与银行资本的运作机制。然而,此类模型受完全市场以及违约风险的外生性等假定限制,导致其研究宏观审慎工具的传导机制时往往因条件过于严苛而失效(Cúrdia 和Woodford,2010)[21],此外,模型还因忽略了内源性杠杆而备受争议。全球金融危机爆发后,部分学者开始将开放经济与金融的联系融合至DSGE 模型中。Glocker 和Towbin(2012)通过构建小型开放经济的DSGE 模型后发现,在包含金融摩擦和资本流动的情形下,动态差别准备金调整工具能够抑制信贷增长并维护金融稳定,而宏观审慎政策在平抑金融周期过度波动方面发挥了重要作用。另一些学者则尝试在模型中纳入微观资产负债表与宏观经济变量并考察二者之间的互动与联系。Benes等(2014)[22]构建了包含个体机构平衡表的DSGE 模型,用以分析危机情形下借款人平衡表、银行平衡表与实体经济的非线性反馈机制,其估计的模型校准参数为模拟特定的宏观审慎政策提供了参考依据。但是,由于全球宏观经济政策走势不可预见,此类模型在样本容量趋近无限大时才具备估计的有效性(Cizel 等,2019)[23]。还有部分学者提出了带有金融摩擦的无限期DSGE 模型(Du Plessis 等,2014)[24]。无限期DSGE 模型在宏观经济理论框架下搭建了一类精简的表达形式,其间每一期都在按照特定的演化路径行进。然而模型的主要缺陷在于,其假设受良态遍历稳态(well-behaved ergodic steadystate)模型分布的约束,导致分析结果往往局限于一组冲击和状态(Blanchard,2017)[25]。

2.变量影响分析方法

(1)回归分析法。

基于实体经济与金融体系相互作用的回归分析方法依赖于丰富的实证数据,数据收集不足将阻碍宏观审慎政策的有效性分析。BIS 通过统计居民在本国与非本国银行的借贷数据,分析一国与跨国间资金流转的金额和波动程度,进而为实证研究与宏观审慎管理提供参考依据。西方国家学者常利用多个国家的跨国面板数据进行回归分析。Lim 等(2011)借助49 个国家的跨国宏观面板数据分析了宏观审慎政策工具的效果,发现规定LTV 和DTI 上限可以缓解借款人的违约风险;施加逆周期资本缓冲和信贷增速上限要求有助于平抑信贷增长的顺周期性;限制NOP 与期限错配等方式有助于降低跨金融部门的共同风险敞口。宏观审慎工具为维护金融稳定而化解特定风险的影响机制又被称为“靶向性”(荆中博和方意,2018)[26],这种机制并不依赖于一国汇率制度或金融体系的规模,而取决于工具的选择是否“对症下药”,因而针对差异化的金融风险需有所区别对待。Richter 等(2019)[27]基于1990—2012年56 个经济体的大规模跨国面板数据,发现经验意义上LTV 上限每降低10%,大致等效于政策利率提高25 个基点的观点明显有悖事实,并指出产出效应的收缩主要源于贷款价值比收紧带来的副作用,而非政策利率调整的影响。

相较之下,国内学者则大多运用本国商业银行数据进行实证研究。胡利琴等(2012)[28]打破了传统的固定模型效应分析,基于银行微观数据建立动态面板模型,有效克服了宏观审慎政策变量可能存在的内生性,通过研究发现我国处于由微观审慎监管为核心向宏微观审慎相结合的过渡阶段。梁琪等(2015)[29]利用2003—2012年97家商业银行数据,通过系统GMM 方法评估了LTV 和动态差别准备金率等宏观审慎工具抑制杠杆率高企和信贷增长的有效性。从整体来看,这类方法的主要问题在于,政策制定者往往将宏观审慎政策与货币政策等其他宏观经济政策相结合使用,而面板模型很难将宏观审慎政策单独分开并讨论其影响(Laureys和Meeks,2018)。

(2)构建金融指数。

全球金融危机的爆发引发学界对金融体系总体脆弱性的思考,金融稳健指标的构建是其典型代表(Lim 等,2011)。Sato(2014)[30]指出,日本银行金融稳定报告曾于2012 年提出了金融活跃指数(FAIXs)的概念,通过信贷/GDP 和房地产价格/GDP 等14 个金融加权指标衡量金融体系在金融周期中所处的位置,并将指标按红色、绿色和蓝色等活跃等级标识在“热度地图”上,旨在尽早识别经济过热现象并有效防范系统性风险。但FAIXs在经济危机等量纲剧烈波动的时期会失去比较意义。Akinci 和Olmstead-Rumsey(2018)[31]基于LTV 和系统性附加资本要求等宏观审慎工具,将个体指数季度加总后得出了宏观审慎政策房地产价格指数(MAPPH Index),其构建的基本原理是变量赋值法,用于限制信贷或资产价格上涨的工具记作1,使用宽松的宏观审慎工具记作-1,0 表示政策中性,数值越大,表明该阶段政策工具使用越频繁。其代表性研究还有Demiralp等(2012)以及刘澜飚等(2018)[32]的研究。

(3)事件研究法。

事件研究法一般由各国央行、IMF、BIS 和CGFS等机构对不同国家的经济情况进行分析,主要分为描述性方法和文本分析法两类。前一类方法的典型代表有Almeida等(2006)[33],其运用描述性的案例分析并发现,在亚洲金融危机爆发后,亚洲部分新兴国家业已成功在本国实践LTV 等宏观审慎政策工具,有效抑制了房价上涨以及资产价格泡沫破裂。后一类方法则以文本分析为基础,配合基本的语言学原理,并依据文件中表达“乐观”“悲观”和“中性”词条的频数,判断监管当局的政策态度。其代表性研究主要有林建浩、赵文庆(2015),以及Hansen 和Mc-Mahon(2016)[34-35]的研究。

(二)宏观审慎管理实践

监管机构如何同时兼顾时间维度和横截面维度的系统脆弱性因素,进而通过协调搭配多种宏观审慎政策工具以维护金融稳定,是宏观审慎政策有效性的关键所在。Krishnamurti 和Carol Lee(2014)[36]指出,政府监管水平与落实效果、早期预警系统的构建以及政策工具箱的完备性等因素会影响到宏观审慎政策实施的有效性。

1.宏观审慎工具的选择

全球金融体系委员会(CGFS,2010)曾指出,宏观审慎政策在实践中可以同时做到“广撒网”和“多捞鱼”,而在具体的政策工具选用方面要符合本国国情的实际状况,如一国的经济发展水平、开放程度、本国汇率制度以及与其他政策间的协调性等都会对宏观审慎政策工具的选择带来不同程度的影响。

具体而言,宏观审慎工具的选择主要受操作因素和执行因素两方面的影响。从操作层面看,风险爆发的源头、风险本身的传染形式以及金融板块数据精度等特征在一定程度上决定了宏观审慎政策工具运用的类别与操作方向;从执行层面来看,政策工具传导途径、政策实施的预期效果以及与其他政策工具的搭配方式等同样是影响宏观审慎政策工具选择的关键因素。一般情况下,横截面维度的宏观审慎工具能够较好地识别结构性风险源,而时间维度的宏观审慎工具在金融周期波动的不确定影响下发挥更大的作用;针对一级资本采取资本和流动性要求限制,而对于二级和三级资本形成的资产泡沫则应采用资产增长限制类工具加以平抑。

2.宏观审慎政策的实践

实行货币政策的相关经验表明,政策透明度与可预测性是政策实施过程中的重要条件,但是,宏观经济运行的不确定因素却与宏观审慎政策的执行密切相关(Hannoun,2010)。尽管经济波动与干扰因素(如经济周期的轮动特征、经济波动指标的刻画以及偏离趋势的程度等)增加了宏观审慎政策实施的不确定性,但也为宏观审慎监管机构自由裁量权(discretionary power)的体现提供了政策空间。这意味着,相关监管部门必须把握好政策实施的时机,并处理好不同经济政策间可能造成的冲突,但理论预期与实际操作过程往往存在一定的偏差。宏观审慎机构受监管压力的影响,在面临经济波动的情况下倾向于尽早做出干预,然而,准确识别经济过热现象的过程不是一蹴而就的,监管部门需要在充分判断经济动向的基础上“相机抉择”,这种操作时机的不确定性对政策实施可能带来的效果造成影响,无形中也对金融系统的资源配置和有效运行构成一定的挑战。

表3 宏观审慎政策实施的划分方式与特征

宏观审慎监管为达到最有效的监管效果,在审慎工具的选择和政策实践的过程中具有一定的操作空间和灵活性。本文简要归纳了宏观审慎政策实施的划分依据及其对应特征,如表3所示。

四、宏观审慎与货币政策的协调性研究

全球金融危机爆发前,宏观审慎政策普遍被人们忽略,承担金融稳定职责的主要是货币政策。一方面,货币政策与宏观审慎政策的调控目标在信贷层面上存在交集,实践表明,央行凭借货币政策发挥最后贷款人职责,本质上就是在维护金融稳定并防止金融体系严重失衡;另一方面,早期学者更强调将金融稳定融入货币政策价格稳定的目标中,并采用“逆风而行”(Lean Against the Wind)的策略。以日本央行为例,其于20世纪80年代通过刺破房地产价格泡沫的方式践行了“逆风而行”货币政策策略,巴塞尔委员会和欧洲央行也都是此类宏观经济策略的坚实拥护者,而美联储持有截然相反的观点,认为央行应等待资产泡沫自行破裂再作清理(Himino,2016)[37]。“逆风而行”的前瞻指引策略同时也遭到部分学者反对,因其在政策成本不对称的情况下,造成总资产价格波动的方向并不确定,难以评估其有效性(Roisland,2017)。

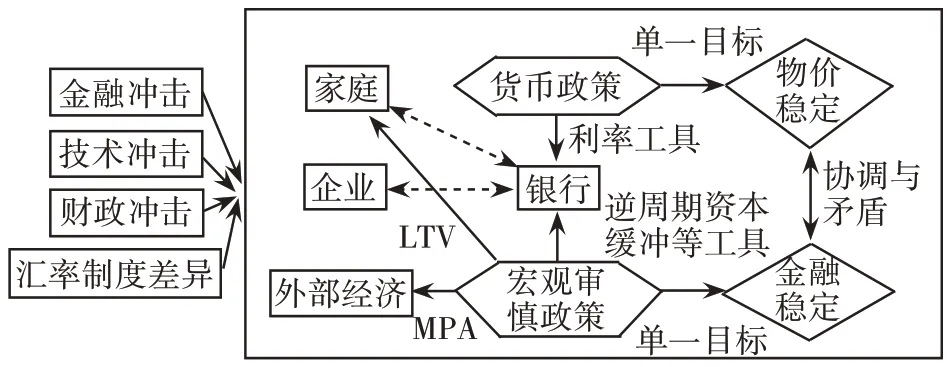

图1 双支柱宏观调控框架

2008 年金融危机爆发以来,国内外学者纷纷开始接受一类观点,即货币政策在绝大多数情况下只应保证宏观经济的内部均衡(物价稳定、充分就业和经济增长),而将金融稳定等目标分配至市场自律与宏观审慎监管主体(Cecchetti,2015)[38]。还有学者认为,从行为金融学的角度来看,资产价格泡沫根源于动物精神,而调整货币政策只能激化动物精神,并使得投资者承担过度金融风险。丁伯根法则指出,一国使用的经济政策调整工具数量应大于等于宏观经济政策目标数量,若要同时兼顾物价稳定与金融稳定,货币政策就必须在其基础上创新政策体系与规制,即与宏观审慎政策共同搭建双支柱框架。两类政策虽应分开执行,但在双支柱监管过程中须相互寻求配合,充分发挥政策执行的有效性和协调性,才能使政策目标达到最优。Mishkin(2010)[39]指出,货币政策的目标在于产出缺口与通货膨胀缺口的最小化,前提是宏观审慎监管为其承担金融风险的不确定性。Dassatti Camors 等(2019)探讨了更严格的银行审慎监管对货币政策制定贷款标准带来的影响,其中微观层面审慎监管通过银行的资本监管水平测度,宏观层面则基于各国按揭贷款LTV 上限的设定。本文根据IMF(2011)在货币政策与宏观审慎政策协调配合方面的讨论做了进一步梳理,总结出双支柱宏观调控框架示意图,如图1所示。

在中央银行与宏观审慎监管当局的政策实践中,各国货币政策与宏观审慎政策的实施效果均并非合意,每类政策都要兼顾到另一类政策的局限性。具体来讲,由于部分宏观审慎政策的效果并不确定,货币政策也应考虑金融稳定,发挥风险预防与危机管理的作用,通过政策间协同配合更有效地实现宏观审慎政策目标。类似的,当一国从属于货币联盟或实行汇率盯住制(Exchange Rate Peg)时,宏观审慎政策也可用于调控国内经济周期波动并稳定经济增长。基于货币政策与宏观审慎政策相互协调的着力点,是学术界长期以来重点关注并激烈讨论的话题,本文简要概括了其中三种代表性观点与视角。一是着眼于抑制资产泡沫方面的协调配合。这类学者认为,实施宽松的货币政策会削弱宏观审慎政策的执行效果并进一步吹大价格泡沫,而宏观审慎政策与紧缩货币政策配合并刺破泡沫也可能因力度把握不当而损害实体经济,因而两者协调重点主要在于如何处理由货币与信贷引发的资产价格泡沫,进而从根本上防范金融危机。代表性研究有Geoge(2011)和Collard et al(2017)[40-41]。二是着眼于政策的比较优势,该观点认为,作为双支柱政策核心监管的目标,信贷与资产价格相当于事物的两面,一面为导致金融不稳定的内在因素,一面为金融失衡的外在表现,两类宏观政策应相机抉择以实现优势互补,在政策相互协调的基础上充分发挥各自的调节作用。代表性研究有Rubio(2016)[42]、Roisland(2017)以及Bianchi 和Mendoza(2018)[43]。三是基于金融中介视角探讨双支柱政策的协调搭配。这类学者认为货币政策监管不应过分强调资产价格泡沫,而是将监管目标对准宏观政策的传导中介,并指出双支柱政策在以银行为主导的金融体系中发挥效果最佳。代 表 性 研 究 有Kiley、Sim(2017)以 及Svensson(2018)[44-45]。当然,也有极少数学者反对双支柱政策的协调与配合,Rubio和Carrasco-Gallego(2014)[46]研究指出,在给定的技术或房地产需求冲击下,两类宏观政策不管是否相互协调,只需降低LTV 上限便可抑制价格泡沫并维护金融稳定;他们还指出,货币政策与宏观审慎政策相互独立作用时对福利效果的提升最大。总之,货币政策与宏观审慎政策相互搭配的模式尚存较大的优化空间,宏观政策目标的协调配合离不开两类政策自身的有效实施,而“双支柱”相互协同的最终目标在于完全实现宏观审慎政策的有效性。因此,双支柱监管框架不仅要盯住短期目标,还要着眼于本国经济金融周期、金融体系结构和经济发展水平等因素,落实长期、动态的政策协调机制。

五、结语

通过对宏观审慎政策的有效性与协调性的文献梳理,可以发现,金融危机爆发以来宏观审慎政策备受国内外学者的关注,主流观点普遍认为宏观审慎正在向关注系统性风险的方向改进,并进一步结合货币政策搭建充分有效的双支柱监管体系。但总体看来,目前各国对宏观审慎监管的探索并不完善,缺乏系统性、综合性的监管框架范式,主要体现在以下几个方面。

第一,如何精准把握宏观审慎工具的有效性和靶向性,更好地实现金融稳定这一目标?学界尚有欠缺宏观审慎政策工具对不同金融风险化解广度与深度的系统性梳理,宏观审慎的最终目标缺乏衡量标准与可操作性。

第二,就国内的经济现状来看,宏观经济体系还存在企业“脱实向虚”的经济结构矛盾,以及银行业产品定价传导机制不畅的金融传导难题,同时,总需求惯性下滑与政策利率宽松的结构性调整权衡也处于两难之境。如何通过货币政策与宏观审慎政策的合理搭配引导实体经济合理健康地发展,还有待商榷与进一步研究。

第三,如何降低宏观审慎政策与货币政策效果可能带来的对冲影响?任何制度都存在其弊端与不合理性,双支柱监管体系的搭建亦非一劳永逸。如何在新时代背景下设计更加合理的监管框架,进一步简化政策实施并提高监管效率,是学界要继续深入探讨的问题。