盗窃虚拟财产的定罪研究

——基于对62份裁判文书的分析

李 玉 凤

(安徽大学 法学院,安徽 合肥 230031)

随着计算机信息技术和互联网的快速发展,虚拟财产自身带有的财产性质使其被一些不法分子当作新的盗窃对象,盗窃虚拟财产犯罪增长迅速。同时,《中华人民共和国民法总则》(以下简称《民法总则》)第一百二十七条的笼统规定给司法人员出了难题,因为我国目前并没有哪部法律对虚拟财产进行明确规定。这使得司法实务中对盗窃虚拟财产的行为定性没有统一的法律依据,也是导致盗窃虚拟财产案件同案不同判的重要原因。尽管目前有许多文献对盗窃虚拟财产这一行为性质进行了分析,但鲜有人从实证角度给出分析。笔者通过对62份判决(裁定)书进行分析,从实证角度尝试对盗窃虚拟财产这一行为进行定性,以期能为解决盗窃虚拟财产的定罪问题抛砖引玉。

一、司法实践中对盗窃虚拟财产的处罚存在分歧

笔者于“无讼案例网”的案例数据库中以“虚拟财产”作为关键词进行搜索,初步得到256篇裁判文书。在此搜索结果下,将案由锁定为“刑事”,得到92份裁判文书;再经过筛选,将案由为“职务侵占罪”“组织、领导传销活动罪”“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”“开设赌场罪”和“侵犯公民个人信息罪”等无关的裁判文书剔除,将判决结果非盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪的裁判文书剔除,共得到有效样本62份裁判文书。在此基础上进行案由和判决罪名的归纳总结。案例的筛选结果大致能够从宏观上反映当前我国对盗窃虚拟财产行为的性质认定及最终判罚罪名的一般样态。

(一) 起诉的案由不同

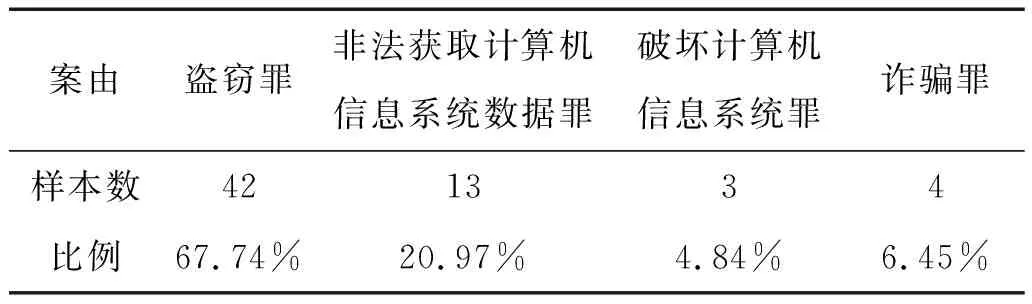

学界和实务界都表示,虚拟财产应受刑法保护,当虚拟财产受到侵犯时,应该通过法律途径来解决。通过对62份判决(裁定)书样本的整理得知,同为盗窃虚拟财产案件,案由却各不相同,具体内容见表1。

表1 盗窃虚拟财产案件的起诉案由

从上表可以看出,对盗窃虚拟财产的案件,以盗窃罪来提起诉讼的检察机关占67.74%,说明大多数检察机关认同盗窃虚拟财产侵犯的是人们的财产权益。也有20.97%的检察机关认为盗窃虚拟财产侵犯的是计算机中的电子数据。也就是说,对于表象均是盗窃虚拟财产的案件,却有不同案由,说明我国检察机关对盗窃虚拟财产的这一行为性质有着不同的看法,实务中并没有形成统一的认识。

(二) 判决的罪名不同

在62份判决(裁定)书中,虽然起诉案由有盗窃罪、诈骗罪、破坏计算机信息系统罪和非法获取计算机信息系统数据罪等4种之多,但最终判决的罪名却只有2种:盗窃罪和非法获取计算机信息系统数据罪。这体现出,相较于检察机关来说,我国法院对盗窃虚拟财产这一行为性质的认识更加趋向一致,但分向明显。在62份判决(裁定)书中,行为人被认为应判盗窃罪的案件有39份,占比62.90%,行为人被认为应判非法获取计算机信息系统数据罪的案件有23份,占比37.10%。由此可见,法院在以何种罪名论处盗窃虚拟财产的行为上存在较大分歧,虽然不像检察机关提出的案由分歧数量那么大,但司法实践中对盗窃虚拟财产这一行为性质有两种截然不同的认定,这极易导致同案不同判。

二、盗窃虚拟财产以非法获取计算机信息系统数据罪入罪存在许多不足

(一)仅考虑了虚拟财产的数据属性

虚拟财产是由数据代码记录并存储的以数字化形式表现的信息,其具有数据属性。但仅依据虚拟财产属于计算机信息系统数据,就认为盗窃虚拟财产不应被定侵犯财产罪是狭隘的看法,因为任何一种对象都可能具有多重属性。虚拟财产虽然存在于虚拟空间,但虚拟财产要么是通过玩家不断花时间和精力“练级”得来,要么是通过花费金钱买来,虚拟财产具有价值和使用价值[1]。也就是说,虚拟财产不仅具有数据属性,也具有财产属性和价值属性。司法实践中仍然存在只看重虚拟财产数据属性的案例。例如,在何某、林某某非法侵入计算机信息系统罪案①中,法院认为案涉虚拟财产属于数据。由此案可以看出,法院忽略了虚拟财产的其他价值属性。

(二) 扰乱公共秩序的特征不明显

非法获取计算机信息系统数据罪属于扰乱公共秩序罪,该罪保护的是公法益,而盗窃虚拟财产侵犯的是私法益[2]。盗窃虚拟财产是以秘密的手段进行窃取,并没有扰乱社会公共秩序。有学者认为盗窃虚拟财产的行为会妨害计算机信息系统的正常运行,进而认为盗窃虚拟财产行为扰乱了社会公共秩序[3]。事实上,公共秩序是指社会上大部分人为了正常健康的生活而必须遵守的规则。而在盗窃虚拟财产案件中,行为人只是把被害人的虚拟财产盗走,并不会将虚拟财产销毁掉,而是继续使用或转让,这显然没有影响到运营商的运营秩序。况且,行为人将虚拟财产盗走,受影响的仅仅是被害人,并没有危害到社会上大部分人的生活、工作秩序。

(三) 容易导致处罚不均衡和处罚漏洞

《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第五条规定的“罪刑相一致”原则要求在对犯罪分子定罪量刑时,要全面评价犯罪分子的所有行为,不仅要评价其外在表现出来的行为,还要评价犯罪分子的主观心理状态。盗窃虚拟财产虽然表面上破坏了计算机中存储的数据,但该行为的本质却是盗窃行为,犯罪分子具有主观盗窃的故意心态。定非法获取计算机信息系统数据罪,没有对最具社会危害性的盗窃行为做出评价[4]。定非法获取计算机信息系统数据罪违背了罪刑相一致原则,会导致处罚不均衡,甚至出现处罚漏洞。

三、盗窃虚拟财产以盗窃罪入罪更加合理

厘清虚拟财产的法律属性是认定盗窃虚拟财产行为性质的焦点所在,也是避免定罪分歧的关键所在。我们需要借助民法来确定虚拟财产的法律属性。虽然我国民法和刑法分开已久,且都有自己保护的法益,但在刑法中特别是在侵犯财产罪中,对于财产的认定要以民法上关于财产权属的确认为参照[5]。

(一) 虚拟财产属于民法中的物

在民法界,对虚拟财产的性质认定主要有四种观点②。笔者认为,虚拟财产符合物权的特质,应属于物权。第一,从物的功能角度看,虽然虚拟财产存在于虚拟网络环境中,但玩家仍可以对自己账号内的虚拟财产进行独立地占有、使用、收益和处分[6];第二,从支配性角度看,玩家可以单方面对虚拟财产实现自己的意思表示。虚拟财产虽不同于现实中的物,但玩家仍可以对其进行支配;第三,从权利救济角度和配置效率角度看,物权中的返还原物请求权、损害赔偿请求权等权利比虚拟财产债权定位下的救济更为有效[7]。

需要明确的一点是,即使能肯定虚拟财产属于民法中的物,是法律上的财产,也不能由此认为窃取虚拟财产的行为侵害的法益是财产法益。《刑法》第二百六十四条规定“盗窃罪”侵犯的客体是“财物”,因此需要进一步明确虚拟财产属于“财物”。

(二) 虚拟财产具有财物的属性

1.虚拟财产具有价值性

当物品具有价值时,盗窃该物品才有可能侵犯他人的财产权益,刑法才有保护它的必要。第一,虚拟财产具有使用价值。例如,游戏装备能满足玩家的精神需求[8]。第二,虚拟财产具有交换价值。现实中交易游戏装备的事实足以证明虚拟财产具有交换价值。在颜某某案中,法院认为涉案的财物是虚拟财产,该虚拟财产具有价值和使用价值③。但是,实践中仍有以虚拟财产的价值难以被普遍接受和流通为由否认虚拟财产属于财产的案例。这样的理由难免牵强和生硬,没有体现与时俱进的精神。截至2018年12月,我国网民规模为8.29亿,互联网普及率达59.6%④。应该说,人们越来越能够接纳网络带来的一切,当然也包括虚拟财产。

2.虚拟财产具有管理可能性

现实中的财物,不管是有体物还是无体物,都具有管理可能性[2]。如果某种财物不能为被害人所管理,那就不能说被害人占有过这种财物。如果不能认定被害人占有过这种财物,何谈被害人丧失了这种财物。虚拟财产具有管理可能性。虽然虚拟财产存在于虚拟的网络空间中,但人们仍然可以通过申请账号和设置密码等方法对其进行管理,也形成了对虚拟财产的占有。一旦有人盗窃虚拟财产,被害人便丧失了对虚拟财产的实际占有和控制,也就失去了对虚拟财产的管理。

3.虚拟财产具有转移可能性

从经济学角度看,生产、分配、交换和消费是一个永恒存在的链条,如果某种物品不能被转移,就不能被称作财物。人们正是通过交换,才能够在资源有限的社会中得到不同的东西。某种财物能够被交换,说明它一定具有转移可能性。如果行为人不能够转移被害人管理的财物,就不可能侵害被害人的财物。众所周知,虚拟财产是可以被转移的。

(三) 盗窃虚拟财产符合盗窃罪构成要件

从客体方面看,盗窃罪保护的客体法益是公私财物。通过上文的论证可以得知,虚拟财产属于刑法意义上的财物,虚拟财产可以作为盗窃罪的客体。从客观方面看,行为人通过各种手段秘密将被害人所占有的虚拟财物转移走,剥夺了被害人的占有权并使其遭受财产损失,符合盗窃罪的客观行为表现。盗窃虚拟财产的行为与一般盗窃罪都符合非法占有和秘密窃取的特征。通过对62份判决(裁定)书的研究可知,常用的盗窃手段有:盗取被害人的个人资料,伪装成被害人转移虚拟财产,如颜某某盗窃案⑤;通过植入木马程序,以远程操控的方式盗取被害人虚拟财产,如朱某某盗窃案⑥;冒用他人身份信息,骗得被害人账号及密码,进而盗取虚拟财产,如匡某某盗窃案⑦。从司法实践中可以发现,案件的主体都是合格的刑事主体。从主观方面看,行为人都是直接故意,即明知自己的行为会给被害人造成损失,仍然实施一定的行为,具有非法占有他人虚拟财产的主观故意。

有观点认为,我国刑法和相关司法解释并没有将虚拟财产纳入“公私财物”中,为贯彻刑法的谦抑性原则,不应该把窃取虚拟财产的行为认定为盗窃罪[9]。任何法律制定出来后都具有滞后性。正因为如此,我们更要努力寻找解决之法,为完善法律、弥补法律漏洞提供参考意见,决不能因为没有明确把虚拟财产列举出来,便以此为理由拒绝把盗窃虚拟财产的行为认定为盗窃罪。

司法界和学界不支持对盗窃虚拟财产行为定盗窃罪的一个很重要的原因,是盗窃罪最终要以盗窃价值来量刑,而虚拟财产不同于现实中的财产,其价值难以计算。鉴于此,许多人便认为盗窃虚拟财产不应该定盗窃罪。但笔者认为,对于新生事物,不能因为它目前没有得到统一认识就否认它。事实上,虚拟财产的价值只是难以衡量,并不是无法衡量。孟某案的裁判理由就给出了三种计算方法⑧。曾某某案⑨则给出了第四种方法——按销赃价值计算。这些方法,足以应对实践中出现的各种侵犯虚拟财产的犯罪案件[10]。

四、结 语

现实中盗窃虚拟财产的事件越来越多,而现有法律却没有及时对虚拟财产的法律性质作出明确回应。界定虚拟财产的性质,是解决司法实践中对盗窃虚拟财产案件处罚分歧的关键所在。笔者通过对司法裁判文书的分析,认为对盗窃虚拟财产的行为认定为盗窃罪更为合理。虚拟财产本质上属于财物,是民法上的物。在《中华人民共和国民法典》编纂之际,如果能在物权编中明确虚拟财产的物权属性,不仅有利于统一实践中对盗窃虚拟财产案件的判罚,还会进一步遏制盗窃虚拟财产行为的发生。

注 释:

① 参见浙江省乐清市人民法院(2017)浙0382刑初1244号刑事判决书.

② 第一种观点是债权说,该观点认为虚拟财产依赖网络环境而存在,重点不在虚拟财产本身,而在于其所反映的服务合同关系;第二种观点是知识产权说,该观点认为虚拟财产不是凭空产生的,而是玩家花费时间,依靠个人智力得来的;第三种观点认为虚拟财产是一种新型的财产类型,该观点认为虚拟财产兼具物权和债权的特性;第四种观点是物权说.

③ 参见广东省广州市中级人民法院(2006)穗中法刑二终字第68号刑事裁定书.

④ 参见中华人民共和国财政部第43次《中国互联网络发展状况统计报告》.

⑤ 参见广东省广州市天河区人民法院(2005)天法刑初字第1230号刑事判决书.

⑥ 参见浙江省慈溪市人民法院(2012)甬慈刑初字第1873号刑事判决书.

⑦ 参见天津市滨海新区人民法院(2018)津0116刑初20300号刑事判决书.

⑧ 第一种方法是按网络公司在网上标出的销售价格计算;第二种方法是按网络用户在网外互相交易形成的价格计算;第三种方法是按网络公司与代理商之间交易的价格计算.

⑨ 参见深圳市南山区人民法院(2006)深南法刑初字第56号刑事判决书.