老年缺血性脑卒中患者脑微出血的磁敏感加权成像特征及影响因素

刘志荣

(呼和浩特市第一医院神经内科,内蒙古 呼和浩特 010030)

脑卒中是常见的一种脑血管疾病,临床特征表现为突然发病、出现弥散性或局限性脑功能缺陷的器质性脑损伤,是目前导致人类死亡的第二大原因,严重威胁中老年患者的生命健康,给家庭及社会带来沉重的负担〔1〕。缺血性脑卒中是脑卒中常见的类型,占脑卒中的60%~80%,且多发于中老年群体,近年来,通过临床对缺血性脑卒中疾病的防治,急性缺血性脑卒中发病率及死亡率得到有效控制〔2〕。脑微出血是血管周围少量含铁血黄素沉积引起的脑实质损伤疾病,属于一种脑血管病变,但脑微出血缺乏典型临床表现及特征,因此常规头颅CT及MRI检查敏感性较低。近年来,随着影像学技术不断发展与完善,磁敏感加权成像(SWI)技术能够有效检出脑微出血,影像学多呈现圆形或类圆形信号缺失〔3,4〕。脑微出血在正常群体发病率为3.8%~38.3%,在缺血性脑卒中群体发生率可高达50%~70%,发病无明显临床表现,常出现颅内出血及认知功能障碍等不良预后,因此临床中越来越多研究学者关注于脑微出血相关危险因素的研究,为临床早期诊断及防治提供有效依据〔5,6〕。本研究分析老年缺血性脑卒中患者脑微出血的SWI特征及影响因素。

1 资料与方法

1.1一般资料 回顾性分析2017年3月至2018年10月呼和浩特市第一医院收治经临床SWI检查确诊的老年缺血性脑卒中患者178例临床完整资料,男76例,女102例,年龄60~88〔平均(71.35±5.34)〕岁。纳入与排除标准:纳入标准:①符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》〔7〕中相关诊断标准;②发病至入院时间<1 w;③临床资料完整者。排除标准:①合并严重脏器功能障碍者;②MRI检查确诊为出血性脑血管疾病者;③合并脑肿瘤、脑外伤及中枢感染性疾病诱发的神经性病变者;④伴有脑出血史,且有血液系统疾病诱发脑出血倾向者。

1.2SWI检查 ①检查仪器:采用GE1.5 T MR磁共振扫描仪检查,参数设置:TE:45 ms,TR:812 ms,层厚:5 mm。②诊断标准:根据SWI检查结果判断有无脑微出血,脑微出血SWI诊断标准:SWI序列呈圆形或类圆形低信号病灶;病灶周围为脑实质围绕;直径为2~10 mm;病灶部位T1及T2序列未出现高信号;排除铁和钙沉积、血管流空及广泛轴索损伤等因素。③脑微出血分级:0级为0个;1级1~4个,2级为5~10个;3级为10个以上。④脑微出血部位:幕下(小脑、脑干);深部(丘脑、基底节、内外囊等);脑叶(颞、额、枕、岛及顶叶)。

1.3分组及研究方法 (1)分组:根据患者入院后3 d内SWI检查结果将其分为脑微出血组72例(40.45%)和非脑微出血组106例(59.55%)。(2)研究方法:设计一般情况调查表,仔细查阅患者病历资料,记录两组详细情况,包括基础资料(性别、年龄、体重等),并发症、吸烟史、血脂、脑白质疏松、是否服用抗血小板药物及血脂异常率等指标。①体重指数:参照WHO亚国际肥胖任务组(2000)亚太办公室发布定义:体重指数=体重(kg)/身高(m2),肥胖判定标准:体重指数>25 kg/m2。②吸烟:吸烟时间在6个月以上,戒烟时间距离本次发病在6个月内,每天至少1包;③糖尿病:在本次发病前明确糖尿病,参照《中国2型糖尿病防治指南(2017年版)》〔8〕诊断标准:具有典型症状“三多一少”,空腹血糖≥7.0 mmol/L或餐后2 h血糖≥11.1 mmol/L;没有典型症状,仅空腹血糖≥7.0 mmol/L或餐后2 h血糖≥11.1 mmol/L。④高血压:参照《中国高血压防治指南2010》〔9〕诊断标准:非同日静息状态下两次血压值舒张压≥90 mmHg或收缩压≥140 mmHg;伴有高血压史者,且长期服用降压药物者,血压检测<140/90 mmHg均诊断为高血压;⑤抗血小板药物:发病近3个月内服用抗血小板聚集类药物,否则为未服用此类药物者。⑥脑白质疏松判定标准:MRI上弥漫性T1序列呈低信号,T2序列呈点状或斑片状高信号、T2液体衰减反转恢复序列可见脑室旁或皮下质区内边界模糊,呈铅笔线状高信号,排除弥漫性轴索损害、慢性皮质下梗死、脑白质营养不良、多发性硬化等疾病诱发的脑白质异常;⑦血脂异常:诊断标准:总胆固醇(TC)≥5.7 mmol/L,高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)≤1.8 mmol/L,低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)≥3.1 mmol/L,三酰甘油(TG)≥1.71 mmol/L,满足其中4项中1项则为脂质代谢紊乱,以往具有明确脂质代谢紊乱病史。

1.4统计学方法 采用SPSS20.0统计学软件进行χ2检验、非条件多项Logistic回归分析。

2 结 果

2.1脑微出血分级 纳入178例缺血性脑卒中患者,根据相关检查数据分析确诊脑微出血72例,发生率为40.45%,其中0级106例,1级41例,2级19例,3级12例;非脑微出血106例,发生率为59.55%。

2.2脑微出血部位 72例脑微出血患者经SWI检查共检出346个病灶,其中幕下(小脑、脑干)93个病灶,深部(丘脑、基底节、内外囊等)179个病灶,脑叶(颞、额、枕、岛及顶叶)74个病灶。

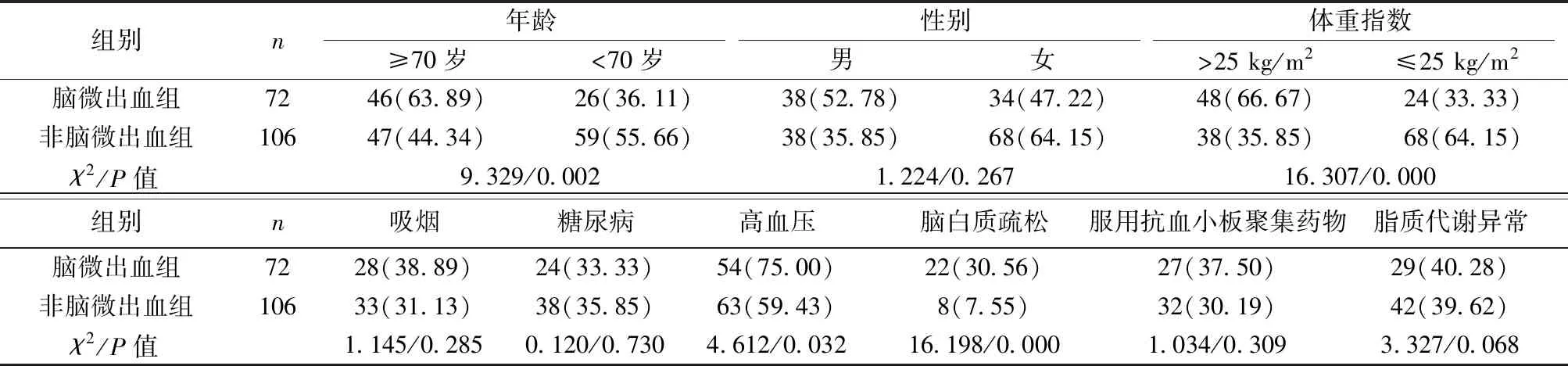

2.3脑微出血单因素分析 两组性别、糖尿病、吸烟、是否服用抗血小板聚集药物、脂质代谢异常比较,差异均无统计学意义(均P>0.05);两组年龄、体重、高血压、脑白质疏松比较,差异均有统计学意义(均P<0.05)。见表1。

表1 脑微出血单因素分析〔n(%)〕

2.4脑微出血多因素分析 经非条件多项Logistic回归分析证实,年龄(高龄)、体重指数(肥胖)、高血压及脑白质疏松均是脑微出血发生的危险因素(OR>1,均P<0.05)。见表2。

表2 脑微出血多因素Logistic分析

3 讨 论

脑微出血是脑血管病变疾病的一种,其主要发病机制为淀粉性物质沉积、高血压等因素损伤小血管内皮细胞、破坏血管壁,导致血管壁通透性增加,致使巨噬细胞吞噬含铁血黄素,最终使血管周围含铁血黄素沉积而诱发的脑实质损伤〔10,11〕。因含铁血黄素具有顺磁性特征,因此在磁共振SWI检查中呈现特征性影像学,病灶边界呈圆形或类圆形低信号,且多发生于幕下、深部及脑叶部位〔12〕。相关研究指出,脑微出血是导致缺血性脑卒中发病后痴呆及认知功能障碍的重要原因之一〔13〕。且急性缺血性脑卒中多发于老年群体,严重影响生活质量。因此,临床中积极寻找老年缺血性脑卒中患者发生脑微出血相关危险因素,及时进行有效防治,以改善预后意义重大。

本研究结果显示,年龄(高龄)、体重(肥胖)、高血压及脑白质疏松均是脑微出血发生的危险因素。其原因可归纳为以下几点:①年龄。年龄是临床中公认诱发缺血性脑卒中的危险因素,而缺血性脑卒中发病与高血压性血管病变及脑淀粉样血管病变有着重要相关性,其中高血压性血管病变是长期作用的一个过程,常导致微血管发生脂质透明样变性,而脑淀粉样血管病变是由β淀粉样蛋白沉积在皮质及软脑膜动脉血管壁而诱发,而上述两种病理病变均与年龄有着一定相关性,因此年龄是缺血性脑卒中患者脑微出血的危险因素。此外,老年患者随着年龄不断增加,机体各项生理功能代谢能力逐渐下降,且常合并诸多并发症,年龄越大,基础疾病对机体损伤程度越大,继而增加老年患者发病的风险〔14〕。②体重指数。相关研究指出,体重指数与缺血性脑卒中有着重要相关性〔15〕。本研究结果显示,体重指数越高发生脑微出血风险越大,可能与肥胖患者多伴有高血压及高血脂有关,而长期高血压状态会严重损伤血管壁,增加血管通透性及血液微渗出的风险,而脂肪可释放多种促进动脉粥样硬化及改变纤溶系统活性的炎性因子,会加重对血管及内分泌器官的损伤,因此增加脑微出血风险〔16〕。③高血压。高血压是目前临床中诱发缺血性脑卒中发生最重要及可控制的危险因素,高血压会诱发小动脉硬化,破坏小血管平滑肌,损伤血管内皮细胞及血管壁,增加血管壁通透性,血液外渗发生脑微出血病变〔17〕。因此,高血压是诱发缺血性脑卒中患者发生脑微出血的影响因素。④脑白质疏松。脑白质疏松是一种脑血管病变,指在磁共振T2加权成像上脑白质呈低信号。脑白质疏松的发生主要因脑组织灌注不足引起,导致脑组织慢性缺氧、缺血,出现髓质穿通动脉内膜损伤增厚、血脑屏障破坏、神经纤维出现局部或弥漫性脱髓鞘病变等,继而使血脑屏障通透性出现异常,增加细胞内水分,出现血液外渗不良情况,最终发生脑微出血〔18〕。

综上所述,老年缺血性脑卒中患者脑微出血具有较高的发生率,SWI检查发现1级脑微出血占比最高,且多发于深部丘脑区及基底节区,年龄、肥胖、高血压及脑白质疏松均是老年缺血性脑卒中患者脑微出血的独立危险因素。